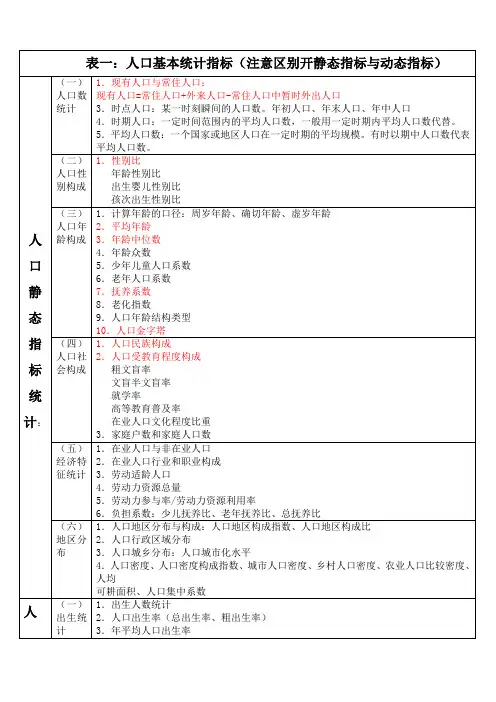

第二章:人口状态统计指标

- 格式:doc

- 大小:73.00 KB

- 文档页数:3

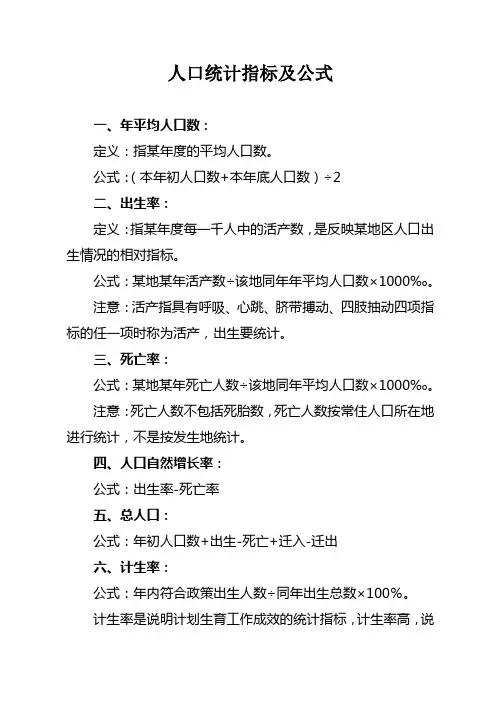

人口统计指标及公式

一、年平均人口数:

定义:指某年度的平均人口数。

公式:(本年初人口数+本年底人口数)÷2

二、出生率:

定义:指某年度每一千人中的活产数,是反映某地区人口出生情况的相对指标。

公式:某地某年活产数÷该地同年年平均人口数×1000‰。

注意:活产指具有呼吸、心跳、脐带搏动、四肢抽动四项指标的任一项时称为活产,出生要统计。

三、死亡率:

公式:某地某年死亡人数÷该地同年平均人口数×1000‰。

注意:死亡人数不包括死胎数,死亡人数按常住人口所在地进行统计,不是按发生地统计。

四、人口自然增长率:

公式:出生率-死亡率

五、总人口:

公式:年初人口数+出生-死亡+迁入-迁出

六、计生率:

公式:年内符合政策出生人数÷同年出生总数×100%。

计生率是说明计划生育工作成效的统计指标,计生率高,说

明该地方计生工作做得好。

七、节育率:

公式:已采取节育措施的已婚育龄妇女数÷已婚育龄妇女×100%。

八、女性晚婚率:

公式:符合晚婚年龄的女性初婚人数÷同期女性初婚人数×100%。

注意:计算初婚年龄时应以登记结婚日期为准。

九、出生婴儿性别比:

定义:指一定时期内以女婴出生数为100计算男婴与女婴的比例。

公式:男婴数÷女婴数×100%。

一、基本概念人口出生率:表示一定时期一定地域范围内平均每千人中出生人数所占的比例,也即它是反映一定时期内按全部人口计算的人口出生状况的相对指标。

人口死亡率是指一定时期一定地域范围内相对于每千人的死亡人数所占的比例。

通常以一年内死亡人数与同年平均人口数之比表示,反映该地区人口的死亡强度。

婴儿死亡率是反映一周岁以内婴儿死亡水平的指标,可用一周岁以内死亡的婴儿数与未满周岁的婴儿平均人数比较而得。

迁入率:表示一定时期一定地域范围内迁入某地区的人口数与该地区平均人口总数之比。

通常以一年内迁入人口数与同年平均人口总数之比表示,表示该地区人口迁入的强度。

迁出率:表示一定时期一定地域范围内迁出某地区的人口数与该地区平均人口总数之比。

通常以一年内迁出人口数与同年平均人口总数之比表示,表示该地区人口迁出的强度。

净迁移率:表示一定时期一定地域范围内某地区迁入人口数与迁出人口数之差与该地区平均人口总数之比。

通常以一年内迁入人数与迁出人口数之差与同年平均人口总数之比表示。

总迁移率:表示一定时期一定地域范围内某地区迁入人口数与迁出人口数之和与该地区平均人口总数之比。

通常以一年内迁入人数与迁出人口数之和与同年平均人口总数之比表示,表示该地区人口参与迁移变动的强度。

人口增长率:反映一年内由人口自然变动和迁移变动引起的人口增长程度的相对比率。

它是人口增长量同与其相应的人口总体之比。

人口自然增长率:反映一年内由人口自然变动引起人口增长程度的相对比率。

它是人口自然增长量同与其相应的人口总体平均规模之比。

人口倍增时间:人口数由目前数量增加一倍所需的时间,也称人口翻番所需时间。

二、思考题2、什么是总死亡率?人口年龄构成是如何影响这个指标的?答:总死亡率或者粗死亡率,即人口死亡率是指一定时期一定地域范围内相对于每千人的死亡人数所占的比例。

通常以一年内死亡人数与同年平均人口数之比表示,反映该地区人口的死亡强度。

若某个地区某个时期人口年龄构成为年轻型的,则人口总体中婴幼儿人口数所占的比率相对较高,而婴幼儿的死亡率较高,因此该地区在该时期人口的总死亡率就较高;若某个地区某个时期人口年龄构成为成年型的,则人口总体中青壮年人口所占的比率较高,而青壮年的死亡率较低,因此该地区在该时期人口的总死亡率就较低;若某个地区某个时期人口年龄构成为老年型的,则人口总体中老年人口所占的比率相对较高,而老年人的死亡率较高,因此该地区在该时期人口的总死亡率就较高。

人口统计指标人口统计指标是一种可用来衡量和比较一个地区或社会经济发展情况的观察和评价标准。

它可以从人口数量、结构、空间分布和分类的角度进行分析。

一、人口数量指标1、总人口数:是指一个国家或地区的实际统计人口总数。

2、出生率:指一个地区某一时期内每千名成年人的新生儿数,当比较不同地区的出生率时,在千分比的基础上,可以得出就出生情况的大概估计。

3、死亡率:指一个地区某一时期内每千名成年人的死亡次数,当比较不同地区的死亡率时,在千分比的基础上,可以得出关于死亡情况的大概估计。

4、生育率:是指一个地区某个时期的每1000名育龄妇女的新生婴儿数。

生育率是人口统计的基本参数,它可以衡量人口数量的增加或减少。

二、人口结构指标1、年龄结构:指一个地区社会各个年龄段人口数量所占总人口数的比率或者人口数量。

2、性别比例:指某一地区男性和女性人口所占总人口数量的比率,用来反映某一地区性别构成特征。

3、职业结构:指某一地区内不同职业段的人口数量和所占比例,用来反映某一地区就业和经济发展的变化情况。

三、人口分类指标1、文化程度:指某一地区内的社会文明水平,常用标准包括小学毕业率、高中毕业率、大学毕业率、职业资格证书数量等。

2、储蓄率:指某一地区内居民的家庭储蓄比率,反映该地区家庭对财富的储蓄程度。

3、收入水平:指某一地区内居民家庭收入水平,把不同群体、不同家庭收入分类,反映家庭收入水平。

四、人口空间分布指标1、城乡分布:指某一地区内城乡居民比例。

它可辅助观察城乡人口分布,判断是否有发展不均衡的情况。

2、国际移民:指某一地区外来移民人口比率,反映这个地区的外来移民形势。

3、区域分布:指某一地区人口分布在某一区域或乡镇中的比率。

它可帮助判断人口的分布和空间分布特征。

以上就是关于人口统计指标的相关内容,这些指标都是会影响到某一地区或社会经济发展的关键信息,对正确评价和衡量一个地区或社会发展的经济发展状况,非常的重要。

它可以指导某一地区的政策制定,并且可以帮助政府为避免引起不良反映准备合理的解决方案。

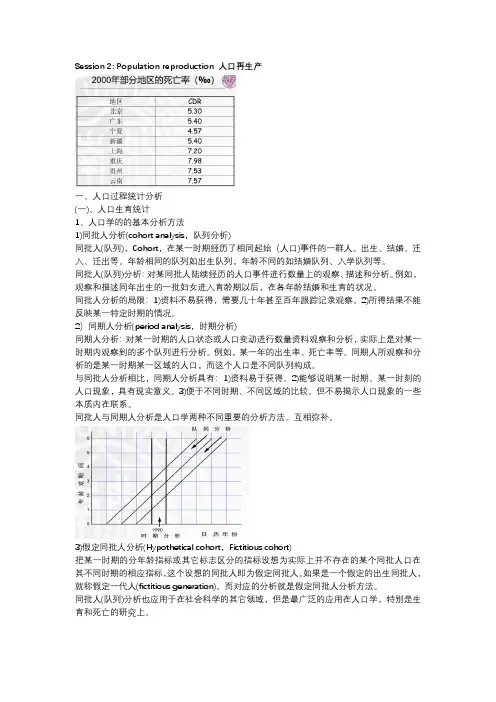

Session 2: Population reproduction 人口再生产一、人口过程统计分析(一)、人口生育统计1、人口学的的基本分析方法1)同批人分析(cohort analysis,队列分析)同批人(队列),Cohort,在某一时期经历了相同起始(人口)事件的一群人。

出生、结婚、迁入、迁出等。

年龄相同的队列如出生队列,年龄不同的如结婚队列、入学队列等。

同批人(队列)分析:对某同批人陆续经历的人口事件进行数量上的观察、描述和分析。

例如,观察和描述同年出生的一批妇女进入育龄期以后,在各年龄结婚和生育的状况。

同批人分析的局限:1)资料不易获得,需要几十年甚至百年跟踪记录观察。

2)所得结果不能反映某一特定时期的情况。

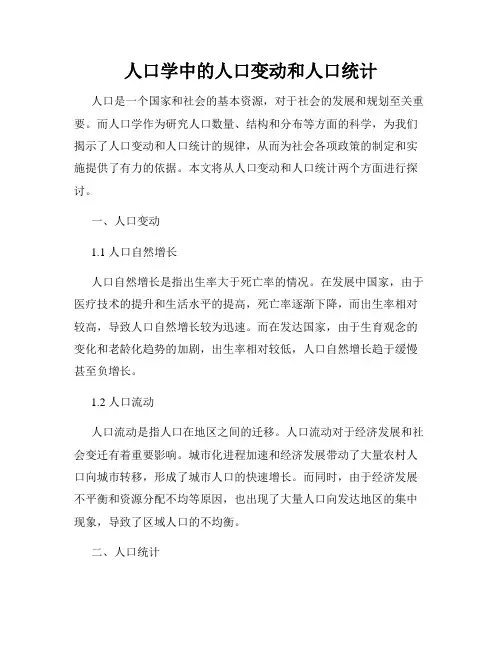

2)同期人分析(period analysis,时期分析)同期人分析:对某一时期的人口状态或人口变动进行数量资料观察和分析,实际上是对某一时期内观察到的多个队列进行分析。

例如,某一年的出生率、死亡率等。

同期人所观察和分析的是某一时期某一区域的人口,而这个人口是不同队列构成。

与同批人分析相比,同期人分析具有:1)资料易于获得。

2)能够说明某一时期、某一时刻的人口现象,具有现实意义。

3)便于不同时期、不同区域的比较。

但不易揭示人口现象的一些本质内在联系。

同批人与同期人分析是人口学两种不同重要的分析方法。

互相弥补。

3)假定同批人分析(Hypothetical cohort,Fictitious cohort)把某一时期的分年龄指标或其它标志区分的指标设想为实际上并不存在的某个同批人口在其不同时期的相应指标,这个设想的同批人即为假定同批人。

如果是一个假定的出生同批人,就称假定一代人(fictitious generation)。

而对应的分析就是假定同批人分析方法。

同批人(队列)分析也应用于在社会科学的其它领域,但是最广泛的应用在人口学,特别是生育和死亡的研究上。

2、生育的概念出生是人口的一个基本要素,出生是指具有生命征兆的脱离母体的胎儿。

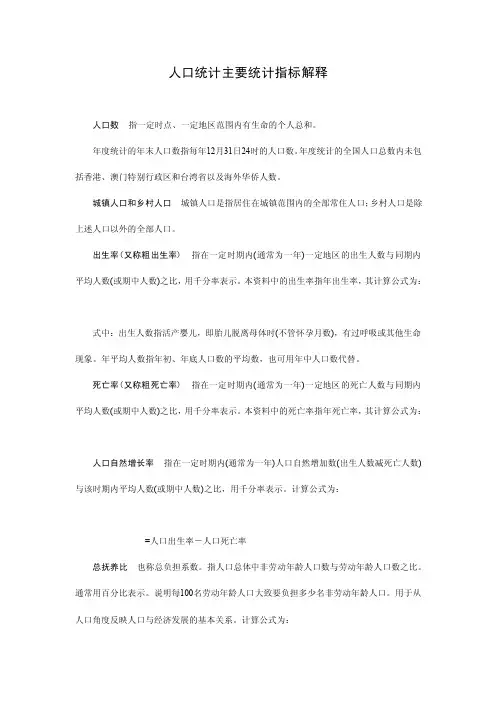

人口学中的人口变动和人口统计人口是一个国家和社会的基本资源,对于社会的发展和规划至关重要。

而人口学作为研究人口数量、结构和分布等方面的科学,为我们揭示了人口变动和人口统计的规律,从而为社会各项政策的制定和实施提供了有力的依据。

本文将从人口变动和人口统计两个方面进行探讨。

一、人口变动1.1 人口自然增长人口自然增长是指出生率大于死亡率的情况。

在发展中国家,由于医疗技术的提升和生活水平的提高,死亡率逐渐下降,而出生率相对较高,导致人口自然增长较为迅速。

而在发达国家,由于生育观念的变化和老龄化趋势的加剧,出生率相对较低,人口自然增长趋于缓慢甚至负增长。

1.2 人口流动人口流动是指人口在地区之间的迁移。

人口流动对于经济发展和社会变迁有着重要影响。

城市化进程加速和经济发展带动了大量农村人口向城市转移,形成了城市人口的快速增长。

而同时,由于经济发展不平衡和资源分配不均等原因,也出现了大量人口向发达地区的集中现象,导致了区域人口的不均衡。

二、人口统计2.1 人口普查人口普查是指对人口数量、结构和分布等进行的全面和周期性的调查。

通过人口普查,我们可以了解到国家和地区人口的构成、性别比例、年龄结构等基本信息。

这些数据对于制定人口政策、规划社会发展和提供公共服务具有重要意义。

2.2 人口统计指标人口统计指标是衡量人口变动和人口结构的重要指标。

常见的人口统计指标包括出生率、死亡率、自然增长率、人口增长率、平均预期寿命、人口老龄化指数等。

这些指标可以反映出人口的数量、质量和结构等方面的信息,帮助我们全面了解人口变动的情况。

结语人口学作为一门研究人口变动和人口统计的学科,为社会发展和规划提供了重要依据。

通过深入研究人口变动的规律和分析人口统计的数据,我们可以更好地制定人口政策、规划社会发展,并为提供公共服务提供科学依据。

希望本文能够为读者提供一些关于人口学中人口变动和人口统计的基本知识,增加对人口学的了解和认识。

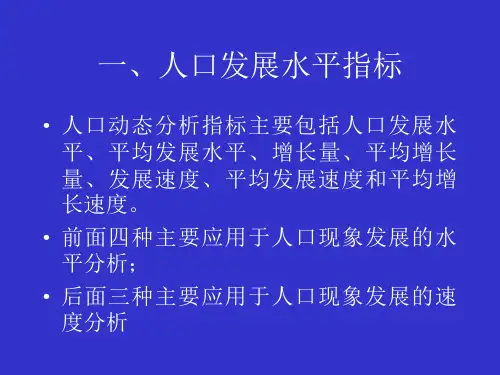

人口统计主要统计指标解释人口数指一定时点、一定地区范围内有生命的个人总和。

年度统计的年末人口数指每年12月31日24时的人口数。

年度统计的全国人口总数内未包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数。

城镇人口和乡村人口城镇人口是指居住在城镇范围内的全部常住人口;乡村人口是除上述人口以外的全部人口。

出生率(又称粗出生率)指在一定时期内(通常为一年)一定地区的出生人数与同期内平均人数(或期中人数)之比,用千分率表示。

本资料中的出生率指年出生率,其计算公式为:式中:出生人数指活产婴儿,即胎儿脱离母体时(不管怀孕月数),有过呼吸或其他生命现象。

年平均人数指年初、年底人口数的平均数,也可用年中人口数代替。

死亡率(又称粗死亡率)指在一定时期内(通常为一年)一定地区的死亡人数与同期内平均人数(或期中人数)之比,用千分率表示。

本资料中的死亡率指年死亡率,其计算公式为:人口自然增长率指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比,用千分率表示。

计算公式为:=人口出生率-人口死亡率总抚养比也称总负担系数。

指人口总体中非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数之比。

通常用百分比表示。

说明每100名劳动年龄人口大致要负担多少名非劳动年龄人口。

用于从人口角度反映人口与经济发展的基本关系。

计算公式为:其中:GDR为总抚养比;P0~14为0~14岁少年儿童人口数;P65+为65岁及65岁以上的老年人口数;P15~64为15~64岁劳动年龄人口数。

老年人口抚养比也称老年人口抚养系数。

指某一人口中老年人口数与劳动年龄人口数之比。

通常用百分比表示。

用以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人。

老年人口抚养比是从经济角度反映人口老化社会后果的指标之一。

计算公式为:其中:ODR为老年人口抚养比;P65+为65岁及65岁以上的老年人口数;P15~64为15~64岁的劳动年龄人口数。

少年儿童抚养比也称少年儿童抚养系数。

人口统计指标分析人口统计指标是衡量一个国家或区域人口数量、结构和特点的重要工具。

通过对人口统计指标的分析,可以揭示出人口发展的趋势、人口结构的变化以及相关的社会经济问题。

本文将以人口数量、人口结构和人口增长率等指标为重点,从全球和特定国家的角度进行分析和解读。

首先,人口数量是衡量一个国家或地区人口规模的基本指标。

以世界人口为例,根据联合国的数据统计,截至2021年,全球人口约为77亿人。

人口数量的增长速度一直是一个备受关注的问题。

根据数据分析,从19世纪初的10亿人口到20世纪初的15亿人口,再到21世纪初的60亿人口,全球人口在过去的200多年中呈现出爆发式的增长。

然而,近年来,随着避孕措施的普及和生育观念的改变,全球人口增长速度逐渐趋缓,预计在未来几十年内将逐渐趋于稳定。

其次,人口结构是指人口在不同年龄、性别、职业和教育程度等方面的分布情况。

人口结构的变化反映出一个国家或地区的社会经济发展水平、就业状况和教育水平等重要信息。

以中国为例,根据最新的人口普查数据,中国的人口结构呈现出老龄化和男女比例失衡的趋势。

随着老龄化程度的加剧,养老保险和医疗服务等社会问题逐渐凸显。

同时,男女比例失衡也带来了婚恋和人口稳定等方面的挑战。

最后,人口增长率是指人口数量在一定时间内的变化速度,通常以百分比表示。

人口增长率是衡量人口发展动态的重要指标。

在许多发展中国家,人口增长率较高,主要由于高出生率和减少的死亡率。

例如,根据非洲国家的人口统计数据,许多国家的人口增长率超过2%,这给社会经济发展带来了压力。

然而,在一些发达国家,人口增长率逐渐趋于负增长,这也带来了人口老龄化和其他社会经济问题。

总的来说,人口统计指标分析对于揭示人口发展的趋势、人口结构的变化以及相关的社会经济问题非常重要。

通过对人口数量、人口结构和人口增长率等指标的全面分析,我们可以更好地了解人口问题的本质,并采取相应的措施来解决相关问题。

只有掌握了准确的人口统计数据,才能更好地规划社会发展,提高人民的生活质量,实现可持续发展的目标。

高二地理必修三知识点人口人口是地理学研究的一个重要内容之一,对于地理学的学习来说,了解人口的相关知识点非常必要。

本文将介绍高二地理必修三中关于人口的知识点,包括人口的概念、人口分布规律、人口增长与控制等内容。

一、人口的概念及统计指标人口是指在一定时期内,集中在某一地区的人的总数。

人口的统计指标通常包括人口数量、人口密度和人口增长率。

人口数量是指某一地区的人口总数,常用单位是万人或亿人;人口密度是指单位面积上的人口数量,常用单位是人/平方公里;人口增长率是指人口数量在一定时期内的变化程度,通常用百分比表示。

二、人口分布规律人口的分布是不均衡的,受自然环境、社会经济条件和历史文化因素的影响。

从全球看,人口分布呈现出明显的不均衡状态。

人口最多的地区主要集中在亚洲,特别是东亚和南亚地区。

而人口最稀少的地区则主要分布在北极和一些荒漠、高山地带。

从国内看,我国人口分布也不均衡,东部沿海地区人口多,西部地区人口相对较少。

三、人口增长与控制人口增长是指人口数量在一定时期内的增加。

人口增长是一个复杂的社会经济问题,需要综合考虑人口出生率、死亡率和迁移率等因素。

为了控制人口增长,各国都采取了相应的人口政策措施。

比如,我国实行的一对夫妻可以生育两个孩子的计划生育政策就是为了控制人口增长,保持人口与资源环境的协调发展。

四、人口迁移与城市化人口迁移是指人口从一个地区向另一个地区的流动。

人口迁移可以分为农村人口向城市的流动(农民工流动)和城市人口之间的流动。

近年来,我国城市化进程加快,大量农民工涌入城市,形成了庞大的城市人口。

人口迁移和城市化对经济社会的发展有着重要的影响,但也存在一些问题,比如城市承载能力的压力、农村人口流失等。

五、人口老龄化和人口结构变化人口老龄化是指人口中老年人口比例的增加。

随着医疗技术的进步和生活水平的提高,人们的平均寿命大大延长,导致老年人口比例的增加。

人口老龄化对社会经济发展和社会保障体系提出了新的挑战。

人口统计指标计算方法1、计划生育率反映计划生育工作情况的一个综合性指标。

他说明期内符合计划生育要求的出生人数占出生人口总数的比重。

这一指标反映计划内生育与计划外生育的关系。

计算公式为:期内符合计划生育要求的出生人数计划生育率=──────────────×100%期内出生人口总数2、晚婚率反映一定时期内(如季、年)100名初婚的男性或女性青年中,符合晚婚年龄的人数。

初婚人数中符合晚婚年龄的人数(男或女)晚婚率= ──────────────────×100%初婚人数(男或女)这一指标是分别男、女性别计算的。

因为两者晚婚年龄要求不同,所以有时可能出现按男、女分别计算的晚婚率指标不一致,有时男性高些,有时女性高些。

按照我国有关规定,晚婚年龄男性为25岁,女性为23岁。

3、晚育率按计划生育晚婚政策的规定,年满23岁初婚年内生育第一孩的妇女人数与年内生育第一孩的全部妇女人数之比,通常用百分比表示。

计算公式为:符合晚育年龄妇女的全年生育数晚育率=───────────────×100%全年一胎出生人数4、综合避孕率指某一地区、某一时点(通常为年末)育龄妇女中采取各种避孕措施的人数占育龄妇女总人数的比率。

以百分率表示。

已采取避孕措施人数综合避孕率= ──────────×100%育龄妇女总人数5、独生子女领证率它反映已生育一个孩子的育龄妇女中,在孩子存活的情况下,决心不再生育第二个孩子所占的比重。

即领取独生子女证的育龄妇女占该人口该年已婚育龄妇女比例。

双胞胎及多胞胎不算独生子女。

计算公式为:育龄妇女中已生有一孩并已领独生子女证人数独生子女领证率=───────────────×100%已婚育龄妇女人数6、性别比人口中男性人数与女性人数之比。

通常用每100个女性人口相应有多少男性人口表示,它是反映人口性别构成的指标之一。

其计算公式为:男性人口数性别比= ───────×100女性人口数7、总和生育率一定时期各年龄妇女生育率之和。

一、基本概念

1、少年儿童人口系数:又称少年儿童比重,是指14周岁及以下的少年儿童在总人口中所占的百分比。

其水平的高低可以用来反映人口总体的年轻或者年老化程度。

2、老年人口系数:又称老年人口比重,是指老年人口在总人口中所占的百分比。

其水平的高低也可以反映人口总体的年龄结构特征。

3、年龄中位数:是描述人口总体年龄构成分布状况的一个指标,是按年龄标志把人口总体划分为对等两半的那个年龄数值。

由于年龄中位数是根据标志值所处的重点位置来确定的,不受极大或极小年龄数值的影响,具有位置平均数的性质,所以可以用来反映整个人口总体的年龄水平。

4、平均年龄:是综合反映人口年龄构成一般特征指标,具有说明人口年龄的集中趋势的性质。

因此,它可以用来作某一人口总体在不同时点上或同一时点上不同人口总体间进行比较。

5、年龄众数:指人口总体中最频繁出现的年龄值,也即在年龄分布上包含人数最多的那个年龄。

和年龄中位数一样不是根据人口总体的全部年龄值,而是根据其所处的特殊位置有关的一部分年龄值计算的。

6、性别比:指总人口中男女人数间的对比比例关系,表明当女性人口数位100对应的男性人口数。

7、出生婴儿性别比:它是反映某年出生的婴儿中男女两性间的对比比例关系,它是影响总人口性别比的重要因素之一。

8、少年儿童负担系数:又称少儿抚养比,指总人口中少年儿童人数与劳动适龄人数之比。

它表明平均每100名劳动适龄人口负担多少少年儿童。

9、老年人口负担系数:又称老年抚养比,指人口总体中老年人口数与劳动适龄人数之比。

它表明平均每100名劳动适龄人口负担多少个老年人。

10、总负担系数:指人口总体中非劳动适龄人口数与劳动适龄人口数之比。

它表明平均每100名劳动适龄人口负担多少个非劳动适龄人口。

11、劳动适龄人口:指人口总体中处于适合于劳动年龄段内的人口。

目前国际上通用的年龄界限是15—64岁。

二、思考题

1、什么是时点人口数?统计时点人数应注意哪些问题?

答:时点人口数是一个静态指标,是指某一时刻或某一瞬间状态下的人口。

统计时点人数应注意以下几点:一是确定时间点;二是确定统计的范围;三是确定人口统计的范畴。

2、人口年龄构成类型可以分为几种?划分这些类型的指标有哪些?

答:人口年龄构成类型是根据不同年龄的人口在总人口中的比重来决定人口总体的年龄结构类型的方法。

人口年龄构成类型可分为年轻型、成年型和老年型三种。

划分人口年龄构成类型的指标主要有少年儿童人口系数、老年人口系数、老化指数和年龄中位数四个指标。

具体如下:

3、人口老化和老年型人口是同一概念吗?

答:人口老化和老年型人口不是同一个概念,但是它们之间有一定的联系。

老年型人口

是指某一时点上的人口年龄结构类型,是一个静态的时点概念;人口老化是指一个人口总体的年龄结构在一段时间内不断向老年型转化的过程,是一个动态的时期指标。

人口老化的结果是人口逐渐变成老年型的人口的类型。

5、在业人口与非在业人口有何区别?

答:在业人口也称就业人口,是指从事一定的社会劳动或经营活动,并取得劳动报酬或经营收入的那一部分人口。

非在业人口是指我国城镇中达到劳动年龄、具有劳动能力,但没有就业,不能取得劳动报酬的那部分人口。

区别二者有两个标准:一是劳动者从事的必须是对社会有益的、并且是合法的劳动;二是劳动者必须获得劳动报酬或经营收入。

若满足这两个标准则为在业人口,否则则为非在业人口。

三、计算题

1、周岁年龄为:41岁;虚岁为:43岁;确切年龄为:41岁零7个月。

2、(1)各年龄组人口性别比计算公式为:各年龄组性别比=各年龄组男性人口数/各年龄

组女性人口数*100,计算结果如下表:

0*186+1*788+5*1033+10*988+15*899+20*614+25*476+30*465+35*457+40*511+45*420+50 *301+55*245+60*157+65*99+70*94=173743

186+788+1033+988+899+614+476+465+457+511+420+301+245+157+99+94=7733

173743/7733+5/2≈24.97(岁)

女性人口的平均数为:

0*173+1*742+5*975+10*937+15*855+20*584+25*450+30*443+35*389+40*340+45*279+50* 214+55*186+60*143+65*101+70*133=149187

173+742+975+937+855+584+450+443+389+340+279+214+186+143+101+133=6944

149187/6944+5/2≈23.89(岁)

(3)该地区全部人口数为:7733+6944=14677

该地区全部人口的年龄中位数为:

年龄中位数所在组为:15~19岁

15+(14677/2—5822)/1754*5≈19.32(岁)

该地区全部人口的年龄众数为:

年龄众数所在组为:5—9岁

5+(2008—1530)/[(2008—1530)+(2008—1925)]*5≈9.25(岁)

(4)14岁及以下人口数为:5822千人,65岁及以上人口数为:427千人。

该地区全部人口的少年儿童人口系数为:5822/14677*100%≈39.67%

该地区全部人口的老年人口系数为:427/14677*100%≈2.91%

该地区全部人口的老少比为:427/5822*100%≈7.33%

(5)该地区劳动适龄人数为:8428千人。

该地区全部人口的少年儿童人口负担系数为:5822/8428*100%≈69.08%

该地区全部人老年人口负担系数为:427/8428*100%≈5.07%

该地区全部人口的总负担系数为:(5822+427)/8428*100%≈74.15%

(6)绘制该地区人口金字塔。

3、指出下列各指标,哪些是时点指标,哪些是时期指标?

时点指标:年中人口数、出生婴儿性别比

时期指标:平均人口数、0岁组性别比、负担系数。