上消化道出血中医疗效

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:5

诊断鉴别中医诊断:1.辨证要点:中医诊治上消化道出血,一般要遵循血证论治,其证属于吐血和便血范围,吐血多由食道或胃起来,便血则要分清近血和远血,近血不属上消化道出血,远血则属血在便后者,其远,远者或在小肠或在于胃。

不论吐血或便血,中医证治首先要辨清寒热,若寒热混淆,就会加重病情。

对于吐血,多认为由热邪而致,故治疗以降逆清火,凉血止血为大法。

便血则多由脾胃虚寒,气虚不能统摄,阴络损伤所致,治疗以益气摄血为主。

其次,中医治疗血证,要辨清标本,出血之现象是标证,出血之根源是本,治疗大出血之时,首先治标,血止后再治本。

治疗中小量出血,则可标本兼顾,一方面迅速采取措施,达到立即止血,另一方面针对原发病,制止出血之由。

2.证候(1)胃中积热:①主症:吐血紫暗或呈咖啡色,甚则鲜红,常混有食物残渣。

大便色黑如漆。

②兼症:口干口臭,喜冷饮,或胃脘胀闷的痛。

③舌、脉象,舌红苔黄,脉滑数。

(2)肝火犯胃:①主症:吐血鲜红或紫暗,大便色黑如漆。

②兼症:口苦目赤,胸胁胀痛,心烦易怒,失眠多梦,或有黄疽,胁痛宿疾,或见赤丝蛛缕,痞块。

③舌、脉象:舌红苔黄,脉弦数。

(3)肠道湿热症:主症:下血鲜红,肛门疼痛,先血后便大便不畅,舌苔黄腻,舌质红,脉滑数。

(4)脾虚不摄:①主症: 吐血暗淡,大便漆黑稀清。

②兼症:病程较长,时发时愈面色萎黄,唇甲淡白,神疲,腹胀,纳呆,便溏,四肢乏力,心悸,头晕。

③舌脉象:舌淡苔薄白,脉细弱。

(5)气衰血脱:①主症:吐血倾碗,大便溶黑,甚则紫红。

②兼症:面色及唇甲白,眩晕,心悸,烦躁,口干,冷汗淋漓,四肢厥冷,尿少,神志恍惚或昏迷。

③舌、脉象:舌淡,脉细数无力或微细欲绝。

西医诊断:首先必须迅速问清病史,不可忽视,重病出血亦可一边抢救,一边了解病史。

(1)既往有否胃、十二指肠疾病史、有否肝病史、有否钡餐和胃镜检查史。

(2)出血前有否服用药物的历史,如阿司匹林或其他水杨酸制剂及解热镇痛剂,有否服用肾上腺皮质激素、利血平等药物。

*陕西中医学院附属医院普肝一科(712000)2012年4月15日收稿摘要:目的:总结中西医结合治疗急性上消化道出血的有效护理措施。

方法:在2009年6月~2011年9月期间,对68例急性上消化道出血的患者采用中西医结合治疗及综合护理措施疗效进行分析。

结果:65例患者出血得以有效控制,最终康复出院,3例分别死于失血性休克,肝功能衰竭与多脏器功能衰竭等。

治疗有效率95.5%。

结论:通过中西医结合的止血治疗及认真细致的护理,将会提高上消化道出血的治愈率,降低死亡率,从而达到康复的目的。

关键词:中西医结合;上消化道出血;急救;护理中图分类号:R473.5文献标识码:B文章编号:1006-0979(2012)12-0148-02中西医结合治疗急性上消化道出血的疗效观察及护理张小翠*上消化道出血是屈氏韧带以上的上消化道的出血,包括食管、胃、十二指肠或胰、胆等病变引起的出血,胃空肠吻合术后的空肠出血亦属此范畴。

因上消化道出血起病急,病情凶险,容易造成失血性休克和循环衰竭而危及生命。

年发病率为50~150/10万,病死率6~10%[1]。

上消化道出血是临床常见急诊,迅速采取行之有效止血措施是抢救成功的关键。

现将我院应用中西医结合治疗急性上消化道出血的护理体会报道如下。

1临床资料2009年6月~2011年9月,我科收治的急性上消化道出血患者68例。

其中男42例,女26例,年龄20到80岁。

其中肝硬化门脉高压病34例,胃溃疡13例,应激性溃疡5例,十二指肠溃疡9例,胆道出血1例,胃癌出血3例,肝癌出血3例。

入选的患者均有不同程度呕血、便血,甚至休克症状。

2急救及护理措施2.1一般急救措施2.1.1患者要绝对卧床休息,保持呼吸道通畅,防止误吸。

一旦出血,导致休克,应采取休克体位。

将病人头和躯干抬高20~30度,下肢抬高15~20度[6]。

2.1.2吸氧、保暖、禁食。

严密观察病情变化,准确记录24小时出入量。

制定综合护理计划并做好详细护理记录。

脾胃病科中医优势病种上消化道出血诊疗方案一、概述上消化道出血系指屈氏韧带以上的消化道,包括食管、胃、十二指肠、胆管和胰管等病变引起的出血。

根据出血的病因分为非静脉曲张性出血和静脉曲张性出血两类。

临床工作中大多数(80% ~ 90%)急性上消化道出血是非静脉曲张性出血,其中最常见的病因包括胃十二指肠消化性溃疡(20% ~50%)、胃十二指肠糜烂(8% ~15%)、糜烂性食管炎(5% ~15%)、贲门黏膜撕裂(8% ~ 15%)、动静脉畸形/移植动静脉内瘘(GA VE) (5%),其他原因有Dieulafoy 病变、上消化道恶性肿瘤等。

上消化道出血属中医“血证”范畴,其证候可有“吐血”和“便血”。

中医病名:吐血病、便血病;西医病名:上消化道出血。

二、诊断【西医诊断】诊断:①呕吐咖啡样物或鲜血,解柏油样黑便;②血容量不足的临床表现:头晕、眼花、出冷汗、心悸气促昏厥等;③实验室证据:呕吐物或粪便潜血强阳性,红细胞计数和血红蛋白浓度下降;④消化内镜。

(需排除下消化道出血)。

【中医辨证分型】1.热盛迫血证:多发生在血证的初期,大多起病较急,出血的同时,伴有发热,烦躁,口渴欲饮,便秘,尿黄,舌质红,苔黄,少津,脉弦数或滑数等症。

2.阴虚火旺证:一般起病较缓,或由热盛迫血证迁延转化而成。

表现为反复出血,伴有口干咽燥、颧红、潮热、盗汗、头晕、耳鸣、腰膝酸软、舌质红、苔少、脉细数等症。

3.气虚不摄证:多见于病程较长,久病不愈的出血患者。

表现为起病较缓,反复出血,伴有神情倦怠,心悸,气短懒言,头晕目眩,食欲不振,面色苍白或萎黄,舌质淡,脉弱等症。

三、治疗方法1.西医治疗原则(1)抑酸药物;(2)止凝血治疗;(3)生长抑素及其类似物;(4)急诊内镜检查和治疗。

2.中医中药辨证诊治(1)热盛迫血证治法:清胃泻火,化瘀止血。

方药:泻心汤合十灰散。

泻心汤由黄芩、黄连、大黄组成,具有苦寒泻火的作用。

《血证论·吐血》说:“方名泻心,实则泻胃。

上消化道出血的中医药治疗方法简述摘要】目的用中医药方法治疗上消化道出血。

方法根据上呼吸道出血的类型,专方专治。

结论根据病人不同病因引起的上消化道出血,对症诊疗,专方专治,效果良好。

【关键词】上消化道出血专病专方专方专治【中图分类号】R243 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2014)07-0367-02上消化道出血属于祖国医学血证中“吐血”及“便血(远血)”范畴。

如《诸病源候论》说:“上焦有邪则伤诸脏,脏伤则血下入于胃,胃得血则闷满气逆,气逆故吐血也。

”《灵枢·百病始生篇》说:“且络伤则血内溢,血内溢则后血。

”上消化道出血发病原理,是在脏腑病变、功能失调的基础上,导致气火逆乱,血不循经,络脉损伤,血溢于外所致。

正如《景岳全书》所云:“盖脾统血,脾气虚则不能收摄;脾化血,脾气虚则不能运化,是皆血无所主,因而脱陷妄行”。

病机虽较为复杂,但总属本虚标实,临床分实证和虚证。

随着疾病的发展演变,不断地发生病理变化,而产生各种证候类型,所以病因最后还是与脾有密切关系。

中医药在治疗上消化道出血方面具有副作用少、疗效确切等优点,具有明显的优势和发展前景,现将前人不同的治疗方法总结如下:1.辨证分型治疗全国中医急证协作组于1987年8月建议,拟将上消化道出血分为:胃中积热、肝火犯胃、脾虚不摄、气衰血脱四型。

治疗分别选用泻心汤或犀角地黄汤、龙胆泻肝汤、归脾汤或黄土汤、独参汤或生脉散、参附汤为代表方加减[1]由于各医家在临床上的认识角度不同,其分型有所分歧,用药差异更大,笔者根据杨殿洪、黎琮毅、周辉学等医家对于上消化道出血的临床辨证分型,大致总结为以下四型:1.1胃热壅盛型:吐血紫暗或呈咖啡色,甚则鲜红,常混有食物残渣。

大色黑如漆。

口干口臭,喜冷饮,或胃脘胀闷的痛。

舌红苔黄,脉滑数。

治法:清胃泻火,化瘀止血。

治疗多以泻心汤、犀角地黄汤、黄连解毒汤、十灰散等加减治疗。

常用药:黄芩、黄连、大黄、丹皮、栀子大小蓟侧柏叶茜草根等[1,2,3,4,6]。

上消化道出血便血(吐血)的中医综述该病属于祖国医学“便血”(吐血)范畴,早在《内经》就对“便血”(吐血)的病因,病机和辨证有了较为详细的论述。

《灵枢·百病始生篇》“卒然多食饮则肠满,起居不节,用力过度,则络脉伤……,阴络伤则血内溢,血内溢则后血,”《素问·至真要大论》“太阳司天,塞淫所胜,……民病厥心痛, 呕血,血泄,……,岁少阴在泉,火淫所胜,民病注泄赤白,少腹痛,溺赤, 甚则血便”,“火气内发,上为口糜口烂、血溢、血泄”,《素问·举痛论》“怒则气逆,甚则呕血”,《素问·阴阳别论》“结阴者,便血一升,再结二升”认为“便血”(吐血)的病因病机主要是饮食失节,劳累过度,七情内伤及外感六淫致胃肠积热,肝郁化火,湿热下注和邪留五脏,但此时尚无方药记载。

《金匾要略》则较详细记载了便血,吐血的辩治规律,“病人面无血色,无寒, 脉沉弦者妞,浮弱手按之绝者,下血,烦渴者,必吐血”,“吐血不止者,柏叶汤主之”“心气不足,吐血蛆血,泻心汤主之”,“下血,先便后血,此远血也,黄土汤主之;先血后便,此近血也,赤小豆当归散主之”。

总结“便血”的病机主要是两条:一是火热迫血妄行,二是虚寒气不摄血。

并给予具体治法和方药,其理论和方药对后世有深远影响,并一直沿用至今。

隋嘿元芳《诸病源候论·血病诸候》“夫吐血者,皆由大虚损及饮酒,劳损所致也……”, ,’,自主血,肝藏血,愁忧思虚则伤心,患怒气逆,上而不下则伤肝,肝心二脏伤,故血流散不止,气逆则呕而出血”,“热气在内,大便下血,鲜而腹痛, 冷气在内,大便血下,其色如小豆汁,出时不甚痛”,“远近者,病在上下焦也”,提出虚损,饮酒可致吐血,对七情内伤所致便血(吐血)作了更进一步综述,并对便血的出血部位和辩证论治作了准确的分析,与现代医学比较吻合。

唐《备急千金要方》创制了生地黄汤,犀角地黄汤治疗胃热吐血,以达凉血止血目的。

宋《济生方》提出治血四法“风者散之,热者清之,寒者温之,虚则补之”,认为风邪入肠胃也致便血,即后世所说的肠风下血,并提出用散风除邪以达止血目的。

家庭医药 2020.1146传统医学传统中医辨证治上消化道出血□江西省南昌市洪都中医院主任医师 王 豪方药:丹栀逍遥散加减。

牡丹皮、黄芩、白芍、栀子炭各12克,茜草根、柴胡各10克,茯苓15克,生地黄30克,龙胆草9克,甘草5克。

加减:伴发热黄疸者,加绵茵陈15克;胁痛明显者,加素馨花12克,佛手9克;呕血不止,乃肝热盛极,血络不宁,加用生大黄粉3~5克,以通腑清热,化淤止血;烦躁不安者,加水牛角、玄参各12克,以清营凉血宁心。

脾虚不摄证主症:大便色黑,伴体倦神疲,面色无华,心悸,头晕,舌淡苔白,脉细弱。

治宜益气健脾、养血止血。

方药:四君子汤加减。

党参、白术、白及、茯苓各15克,炙甘草6克,黄芪、仙鹤草各30克,当归、阿胶珠(烊化)、血余炭各12克。

加减:脾阳虚明显者,加用炮附子、炮姜炭各9克;兼肝郁者选加柴胡6克,佛手、郁金各9克;偏脾气虚者方可加用归脾汤加减;偏脾阳虚者方用黄土汤加减。

胃络淤阻证主症:胃脘疼痛,痛有定处而拒按,痛如针刺或刀割,吐血紫暗或夹血块,面色晦暗,舌质紫或有淤斑,脉涩。

治宜活血化淤、理气止痛。

方药:血府逐淤汤加减。

柴胡、桃仁、当归各10克,牛膝、茜草根、生地黄各15克,红花6克,赤芍、枳壳各12克,三七(冲服)、甘草各3克,桔梗、川芎各9克。

加减:出血明显者,加藕节9克,蒲黄炭10克;淤血明显者,加丹参15克,五灵脂12克;肝郁气滞明显者,加延胡索12克,郁金9克;发热烦渴者,加牡丹皮9克,水牛角12克,清热凉血宁心;兼见宿食内停,吐血夹有不消化食物者,加莱菔子15克,山楂炭12克,以消食导滞,宽胸畅膈。

上消化道出血是指屈氏韧带以上的消化道出血,包括食管、胃、十二指肠及胰腺和胆道等病变引起的出血,胃空肠吻合术后的空肠病变出血亦属此范围,其中以胃及十二指肠溃疡出血最为常见。

临床症状的轻重取决于出血量、失血的速度、出血前身体的健康状况及血红蛋白量。

少量出血(24小时<500ml),可无明显症状或仅有轻度头晕、心慌;中量出血(24小时为500~1000ml),血压在90mmHg,呕血伴黑粪;重度出血(24小时>1000ml),血压<90mmHg,有休克,如心率加速,肢冷,出汗,面色苍白,烦躁不安,昏厥;致死性出血24小时>2000ml。

上消化道出血上消化道出血是指食管、胃、十二指肠、胰腺及胆道等部位的出血。

主要临床表现为呕血和黑便,以及由大量出血而引起的贫血、休克等一系列全身症状。

本病可因肝硬变、食管癌、胃炎、胃与十二指肠溃疡、胃黏膜脱垂、胰腺癌、尿毒症、血液病等多种疾病引起。

属于中医学中“呕血”、“吐血”、“便血”范畴。

病因有饮酒过度、嗜食辛辣、情志过极、劳倦过度等。

病机多为湿热壅胃,肝火犯胃、热迫血行,或气虚不摄、血溢脉外、瘀血内停所致。

血出之后,气随血脱,可致气血大亏,甚可出现血竭气脱阳亡之危证。

【诊断】1呕吐物呈咖啡色或暗红色,吐血量多者可呈鲜红色,多夹食物残渣,混有胃液。

2.初起常有恶心,胃院不适或疼痛。

吐血量多者,头晕心慌,汗出肢冷,甚或晕厥。

3.皖腹有压痛,肠鸣音活跃,出血量多者心率增快,血压下降,面色苍白。

4.呕吐物或粪便潜血强阳性,红细胞计数和血红蛋白下降。

5.胃镜检查及胃肠X线钢餐造影,可明确出血病灶部位和性质。

出血后48小时内行紧急内镜检查,对出血原因的诊断具有十分重要的意义。

一般不主张在出血急性期内行X线饮餐检查。

选择性肠系膜上动脉造影对明确出血部位也有帮助。

6.肝功能、甲胎蛋白测定、癌胚抗原及对胆、胰、肝、脾等的B超或CT等检查有助于鉴别诊断。

【治疗】一、辨证论治本病的治疗以止血为首要。

其病理环节有热与虚的不同。

凡因热所致者,当以清热凉血止血为主;因虚引起者,当以益气摄血为主,酌加滋阴或温涩之品。

凡出血者,多有留瘀,故可适当加入活血止血之品。

1胃热壅盛证吐血色红或紫暗,常夹有食物残渣,皖腹胀闷,甚则作痛,口臭,大便干结或解黑便,小便短赤,舌质红,苔黄燥,脉滑数。

治法:清胃泻火,化瘀止血。

方药举例:泻心汤合十灰散加减。

生大黄(后下)15g,黄连6g,黄苓10g,大蓟15g,小蓟10g,侧柏叶10g,茜草根10g,白茅根10g,棕枢!炭10g,牡丹皮10g,炒桅子10g。

加减:胃气上逆而见恶心呕吐者,可加赭石10g,竹茹10g,旋覆花IOgo口渴,舌红而干,脉象细数者,加麦冬10g,石斛10g,天花粉15g。

上消化道出血的中医疗效

[摘要]目的:讨论中医治疗上消化道出血的分型及方药,以提高中医急救方面的成功率。

方法:回顾分析我院2008年7月至2011年5月收治的上消化道出血病例136例,分析其临床分型和治疗措施。

结果:136患者中主要分型为胃火炽盛型、肝火犯胃型、气不摄血型、脾胃虚寒型。

其中抢救成功128例(95.38%),死亡8例(4.62%)。

结论:上消化道出血病情严重,早期通过中医药的辨证论治及专病专方治疗可以取得很好的临床治疗效果。

[关键词]上消化道出血;中医治疗

上消化道出血是内科常见急症,近年来关于肿瘤所致的上消化道出血发病趋势有不同报道,有减少趋势,可能和胃镜检查的普及有关,能使疾病早期发现和诊治。

我院于2008年7月至2011年5月收治上消化道出血病例136例,通过中医的辨证论治,取得了较好的临床效果,现报告如下。

1一般资料

本组病例共136例,其中男94例,女42例,年龄21-69岁,平均43.5岁;最终确诊,引起出血的原发病为十二指肠溃疡者64例,胃溃疡32例,出血糜烂性胃炎19例,肝硬化食道静脉曲张破裂12例,胃癌6例,原因不明者3例。

出血量1000ml者16例。

hb>90g/l者56例,hb60-90g/l者67例,hb<60g/l者l3例。

2治疗方法

2.1一般治疗:全部病例均住院后静卧,嘱饮流食,对于有呕血

或者出血量大的患者暂时禁食,在静脉补液后呕血停止即改为流食,黑便消失或者潜血实验阴性改为半流食,并逐步变为一般饮食。

2.2中医辨证论治

2.2.1胃火炽盛型(53例):以吐血颜色鲜红或紫红,大便色黑,胃脘部烧灼胀痛,烦躁不安,口干口苦,小便短赤,大便干结,苔黄脉数为主要特征。

治以清胃热泻火止血。

方用泻心汤和十灰散加减,药用大黄、黄芩、黄连、侧柏叶、大蓟、小蓟、生地,或加用十灰散等。

2.2.2肝火犯胃型(43例):以口吐鲜血,血色红或黯紫、胁痛口苦、心烦易怒、舌干苔黄、脉弦数为主要特征。

治以清肝泻火、凉血止血。

方用龙胆泻肝汤加减。

药用大黄、山栀、柴胡、泽泻、车前子、木通、生地黄、当归梢、龙胆草等。

止血药选加炒地榆、炒蒲黄、花蕊石、血余炭等。

2.2.3气不摄血型(41例):以面色苍白、心悸气短、神疲纳呆、吐血便血缠绵不止、舌淡苔白、脉细弱为主要特征。

治当健脾养血、益气摄血。

方宜归脾汤加止血药。

药用白术、当归、茯苓、黄芪、远志、龙眼肉、炒枣仁、人参、木香、炙甘草、侧柏叶、丹皮、大蓟、小蓟等。

2.2.4脾胃虚寒型(39例):以吐血色黯淡,黑便稀溏,面色苍白,神疲乏力,心悸气短,纳差,腹胀,或者形寒肢冷,舌质淡,或舌胖有齿痕,脉细数无力为主要特征。

治以益气健脾、温中止血,方用:偏脾气虚予归脾汤加减,偏脾阳虚者予黄土汤加减。

药用甘

草、白术、炮附子、阿胶、黄芩等。

药量根据患者病情而定,每天给1-2剂,水煎,分2次服。

2.3中医专病专方研究:根据林来胜、李克振等的研究经验,根据病人具体情况,我院对部分病例用自制止血散冲服。

止血散组成:每包含大黄1g、五倍子1g、甘草0.5g,每日服3次,每次服1包。

对大部分十二指肠球部溃疡病人,予本科自拟方愈疡止血胶在内镜下喷洒及口服治疗。

愈疡止血胶采用大黄、白芨、五倍子配伍而成,经过现代先进工艺提取,可结合内镜喷洒及口服使用。

2.4西医抢救治疗:本次病例出血量较大的均常规运用质子泵抑制剂,如奥美拉唑等,其中有45例患者由于出血较急,量较大,在中医过程中还加用西药立止血、垂体后叶素、奥曲肽等。

其中有29例患者输血治疗。

经过24-48h内科保守治疗无效者转外科治疗。

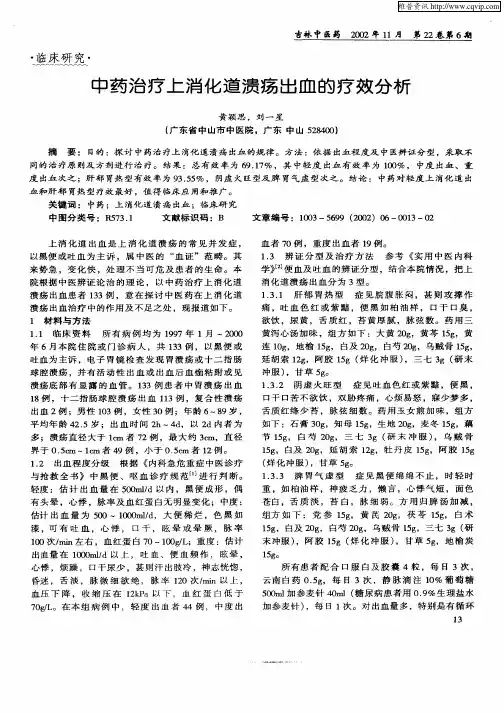

3结果

3.1临床疗效评定:根据《内科急症规范》疗效评定标准。

临床痊愈:1周内呕血或黑便停止,大便隐血试验连续3次阴性,失血伴随症状明显改善;显效:1周内呕血或黑便停止,大便隐血试验(+),失血伴随症状明显改善;有效:1周内呕血或黑便明显减少,大便隐血由(+++)转为(++),失血症状略有改善;无效:经1周治疗后仍呕血或黑便,大便隐血试验无明显好转,失血伴随症状无改善。

3.2治疗结果,见表1。

表1不同病因上消化道出血的中医治疗疗效

中医证型数量(例)临床

痊愈显效有效无效总有效率(%)

胃火炽盛 53 13 30 9 1 98.11

肝火犯胃 43 9 21 11 2 95.35

气不摄血 41 12 17 9 3 92.68

脾胃虚寒 39 8 18 11 2 94.87

本次136例患者中,内科保守成功止血128例(95.38%),转外科及死亡8例(4.62%)。

其中加用西药止血药45例,输血治疗者29例。

4讨论

4.1中医治疗上消化出血的特点:上消化道出血,病位涉及胃、脾、肝、胆。

肆食肥甘厚味,酿湿生热,热伤胃络,故见胃火炽盛型;情志不遂,急躁易怒易生肝火犯胃型;脾胃久伤,气血两虚则为气不摄血型;久病阳气亏虚,温养无力血失固摄,则为脾胃虚寒证。

故分别以清胃降火、清肝泻火、健脾益气、温中散寒等治法。

尤其近年来,加大了专病专方的研究,大黄粉,三七粉等有明显的止血效果,配合使用取得良好的效果。

4.2发展展望:自使用中医中药治疗上消化道出血以来,大多数出血病例可以通过非手术疗法达到止血目的,不仅扩大了中医治疗急症的范围,更有其副作用小,价格低等优势。

但是相比西医的飞速发展,中医中药还有大量的研究工作要做。

比如中药作用机理的基础性研究等。

这方面我们已经看到了一些可喜的成果。

比如徐冬

英通过制造的脾虚胃出血模型,研究出三七配伍黄芪可以明显缩短凝血时间、血浆凝血酶原时间、活化部分凝血时间,同时增加小白鼠的血小板及红细胞总数。

急性上消化道出血有许多病发因素,应在抢救患者时在短时间内根据临床症状做综合分析。

因此,我们中医药工作者要充分利用现代科学技术,注意中医辨证的微观化研究和基础性研究,把实验室成果和临床检验结合在一起,为进一步提高中医的临床疗效和理论水平做出自己的贡献。

参考文献:

[1]陈晓琴.上消化道出血病因趋势及相关因素分析[j].胃肠病学和肝病学杂志,2008,17:387-388.

[2]崔西玉.上消化道出血病因及发病趋势分析[j].实用·临床医学,2005,6:15-18.

[3]李克振.大黄粉治疗上消化道出血84例分析[j].中原医刊,2004,31(9):36-37.

[4]薛敏捷.上消化道出血的病因及冶疗现状[j].河北医药,2007。

32(13):1795-179.。