穴位贴敷疗法操作规范及注意事项

- 格式:ppt

- 大小:9.59 MB

- 文档页数:14

三甲医院穴位贴敷操作规范

1.操作前,要选择适合穴位贴敷治疗的病种,安排合适的药物,并根据不同的病情安排好多组穴位以供贴敷时轮换使用。

2.先将选好的药物加工成细末,榨好姜汁,二者以10g︰10ml的比例,混和调成较稠干膏状,置于冰箱内冷藏保存备用或当天调配使用。

3.贴药前,先将调制好的膏状药再做成直径1—1.5mm的药饼,放置在直径约50—60mm大小的胶布中央备贴。

4.贴药时,根据患者病情,选择相应的配伍好的穴位,患者以坐姿为主,进行贴药。

穴位处有皮损、皮疹、溃疡者禁用。

5.一次贴药选用5—6个穴位,最多不超过10个穴。

贴药时间:14岁以下小儿约贴1—2小时左右,成人约贴2—3小时左右,少数人反应较迟缓者,可贴4小时以上,一般不超过6小时。

6.穴位贴敷疗法常年可以应用,一般多在三伏

天和三九天时,针对一些寒性病、反复发作性疾病、过敏性疾病、疼痛性疾病等,进行群集性贴药,达到预防和治疗的目的。

又称为“三伏天灸”和“三九天灸”。

7.局部有过敏现象(皮肤瘙痒、皮疹、发热过甚、疼痛等),立即停止敷药;若贴药后出现水泡,也无须惊慌,可按烧伤处理。

出现小水泡,外搽龙胆紫药水即可;若水泡较大,可用消毒针刺破水泡,使之瘪后,再外敷无菌敷料即可。

或按烫伤应急预案处理。

8.小儿皮肤娇嫩,故三岁以下婴幼儿不宜贴药;孕妇(尤其是早孕者)不宜使用,防止坠胎或早产。

9.敷药后,要固定好,防止脱落,导致敷药时间不够,影响疗效。

贴药期间不宜参加重体力劳动或体育活动,防止出汗后,使药物脱落,影响疗效。

10.贴药当天禁食海鲜、冷饮、辛辣食物、肥肉等油腻食品。

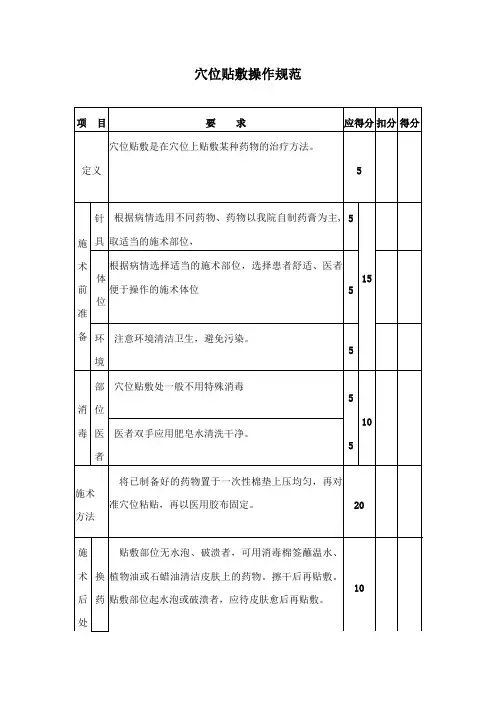

穴位贴敷法操作评分标准评分标准:操作前准备20分,操作流程60分,操作后评价15分,总分100分。

操作前准备:操作者应穿戴整洁,核对医嘱和治疗单。

在操作前评估患者的主要症状、既往史、药物过敏史、体质和敷药部位皮肤情况以及心理状况。

同时,解释操作目的和方法,并取得患者的配合。

操作前应洗手并戴口罩,准备好所需物品。

操作流程:操作者应携带所需物品到病人床旁,核对床号、姓名、部位,并做好解释。

协助患者取舒适体位,暴露敷药部位并保暖。

确定俞穴部位后,再次核对患者、药物和穴位。

用生理盐水棉签清洁皮肤后,取适量药物摊于胶布上。

再次核对后,将摊有药物的胶布贴在穴位上。

敷药毕后,协助患者衣着,取舒适体位,整理床单位。

询问患者对操作的感受,告知注意事项并致谢。

最后,洗手并在治疗单执行单及时间栏上签名和签时间。

操作后评价:操作者应将使用后物品按消毒技术规范要求处置。

正确指导患者勿剧烈活动,以免松脱。

告知患者局部可能出现红疹、瘙痒、水泡等过敏症状,并适当按摩贴敷位置。

如有不适,应及时通知医护人员给予正确处理。

同时,提醒患者药物有污染衣物的可能。

评分标准:操作前准备20分,操作流程60分,操作后评价15分,总分100分。

操作者在操作前应做好准备工作,包括评估患者情况、解释操作目的和方法以及准备所需物品。

在操作流程中,应核对患者、药物和穴位,并正确清洁皮肤、贴敷药物。

操作者还应正确指导患者,包括勿剧烈活动、可能出现的过敏症状以及如何按摩贴敷位置。

在操作后评价中,操作者应正确处置使用后物品,并提醒患者药物有污染衣物的可能。

中医穴位贴敷技术操作规范1范围本规范的内容包含中医穴位贴敷的术语与定义、贴敷前的准备、操作方法、禁忌症、注意事项、儿童贴敷特殊注意事项、贴敷期间的异常反应及处理措施。

2规范性引用文件下列文件的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。

凡是注明日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本规范。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB/T12346-2006 腧穴名称与定位GB/T21709.9-2008 针灸技术操作规范第9部分:穴位贴敷GB/T33414-2016 穴位贴敷用药规范3术语和定义下列术语和定义适用于本规范。

3.1穴位贴敷:在穴位上贴敷某种药物的治疗方法。

3.2助透剂:能够增加药物透皮速度或增加药物透皮量的物质。

3.3赋形剂:赋予药物适当形态和体积的物质。

4贴敷前准备4.1贴敷药物的选择贴敷药物的选择应根据中医辨病、辨证的原则,按照GB/T33414-2016 《穴位贴敷用药规范》之规定,药物的剂量应按照2020版《中华人民共和国药典》药物的外用剂量之规定,每个穴位贴敷的药物一般为1-3种。

由于儿童皮肤娇嫩,应慎用刺激性强的药物;对于孕妇,禁用影响胚胎发育及容易导致流产的药物;对于哺乳期的妇女,禁用影响哺乳的药物。

基层常见病症贴敷药物推荐,见资料性附录A。

4.2贴敷药剂的制备4.2.1制备过程应在清洁、常温的环境中进行,或在专用制剂室完成;制备药剂的中药材应注重质量。

4.2.2将药物研末成细粉(建议80目以上),密封储存备用。

4.2.3将药粉与助透剂或赋形剂(水、姜汁、醋、黄酒、药液等)充分混合。

当使用姜汁作为助透剂时,姜汁与水的调配比例:成人为1:1,儿童为1:2。

4.2.4将混合好的药剂放在纱布上或胶贴上备用。

4.2.5贴敷药剂宜在药物使用的当日制备,如需要提前制备,制备好的药剂需密封放冰箱冷藏储存,储存时间一般不超过3天,使用时应提前取出并放置常温备用。

药剂宜尽快使用,若其外观或气味发生改变应弃用。

中医养生保健技术操作规范(II)穴位贴敷目录1 范围 (2)2 术语和定义 (2)3 指导原则 (3)4 准备工作 (4)4.1药物选择 (4)4.2赋型剂的选择 (5)4.3剂型的选择 (7)5 操作方法 (9)5.1穴位选择 (9)5.2贴敷方法 (10)5.3贴敷时间 (12)6 注意事项 (12)7 禁忌症 (12)8 施术后可能出现的异常情况及处理措施 (13)1 范围本规范规定了穴位贴敷疗法的术语和定义、指导原则、准备工作、操作方法、注意事项、禁忌症、施术后可能出现的异常情况及处理措施。

本规范适用于中医药卫生行政管理部门对于穴位贴敷养生服务行业的管理,指导社区保健卫生服务中心及其他保健机构的保健技师、保健从业人员或个人在养生保健中规范操作,合理配药和选穴应用。

不适用于非临床医生或个人应用于疾病治疗。

2 术语和定义下列术语与定义适用于本规范。

2.1穴位贴敷Acupuncture Point Application穴位贴敷是在中医理论指导下,在人体一定的穴位上贴敷药物,通过药物的经皮吸收,刺激局部经络穴位,激发全身经气,以预防和治疗疾病的一种外治方法。

其中采用带有刺激性的药物,贴敷穴位引起局部发泡、甚至化脓,中医称之为“灸疮”,这种特殊的穴位贴敷方法称为“天灸”、“自灸”或“发泡疗法”。

如果将药物贴敷于神阙穴,通过脐部吸收或刺激脐部以防治疾病时,又称“敷脐法”或“脐疗”。

2.2赋形剂Excipient赋形剂即基质,是用来将研成粉状的药末经液状或膏状物质混合,制成药饼,药糊或膏剂进行穴位贴敷。

在穴位贴敷时,一般均需要使用赋形剂对所用药物进行调和。

3 指导原则3.1穴位贴敷主要适用于养生保健和亚健康状态的调理,在应用时常选用补阴壮阳、益气活血、温经通络的药物,穴位多选用关元、膏肓、气海、足三里、五脏的背俞等具有强壮作用的穴位,起到增强人体正气,提高抗病能力,预防疾病的作用。

3.2穴位贴敷也可用于内、外、妇、儿、皮肤、五官等临床疾病的保健和辅助调理,但使用过程中,可通过药物和穴位的选择,进行辨证论治,施体施养。

穴位贴敷操作规范

操作方法:

贴敷前,用酒精棉球将局部擦净。

确认包装无破损后,打开包装,取出穴位贴敷治疗贴,将贴剂的隔离膜撕去,以钢珠对准相应穴位敏感点贴压,1片/穴、天。

适应症:

颈椎病、腰椎间盘突出症、腰背肌筋膜炎、膝骨性关节炎、肩周炎。

禁忌症:

1、孕妇,皮肤溃烂处禁用。

2、糖尿病、高热患者慎用。

注意事项:

1、仅限一次使用,用后销毁。

2、叮嘱患者定时按压,按压不能过度用力,以不损伤皮肤为宜。

3、无粘性、包装破损或过有效期禁止使用。

4、夏季多汗,宜勤换。

5、敷贴后如有过敏等不适,应停止敷贴。

中药穴位贴敷的操作规范

贴药法是将药物贴敷于患者体表局部或穴位上的一种操作方法。

其剂型有膏贴、饼贴、药膜贴等。

一、评估

1、当前主要症状、临床表现、既往史及药物过敏史。

2、患者体质及贴药部位的皮肤情况。

3、对疼痛的耐受程度。

4、心理状况。

二、目标

1、遵医嘱协助治疗,缓解或消除各种疮疡疔肿、跌打损伤、慢性咳嗽、慢性腹泻等病症的临床症状。

2、达到活血化瘀、消肿定痛、行气消痞、提脓祛腐、避风护肉的目的。

三、禁忌证

皮肤过敏者慎用。

四、告知

1、局部敷药后可出现药物颜色、油渍等污染衣物。

2、对于不同的药物可能出现皮肤过敏现象。

3、不同药物的气味也将产生刺激。

五、物品准备

治疗盘、遵医嘱配制药物、药碗、药勺、酒精、棉签、胶布、敷药贴。

六、操作程序

1、备齐用物,携至床旁、做好解释,核对医嘱。

2、协助患者取合适体位,暴露贴药部位,注意保暖。

3、清洁皮肤,将药贴贴于穴位处。

4、操作完毕,协助患者衣着,整理床单元,安置舒适的体位。

5、整理用物,做好记录并签字。

七、注意事项

1、贴药的时间一般视病情而定。

2、贴药后,如出现皮肤发红,起丘疹、水疱、瘙痒、糜烂时,停止用药,及时报告医师配合处理。

3、药贴不可去之过早,以防创面不慎受伤,再次引起感染。

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等

打造全网一站式需求。

附件ZYYXH/T176-2010 中医养生保健技术操作规范(II)穴位贴敷Technical specification of health preservation and prevention of Traditional Chinese Medicine(II)—Acupuncture point application、目录引言 (1)1 范围 (8)2 术语和定义 (8)3 指导原则 (8)4 准备工作 (9)4.1药物选择 (9)4.2赋型剂的选择 (10)4.3剂型的选择 (12)5 操作方法 (14)5.1穴位选择 (14)5.2贴敷方法 (14)5.3贴敷时间 (15)6 注意事项 (16)7 禁忌症 (16)8 施术后可能出现的异常情况及处理措施 (16)引言《中医养生保健技术操作规范(II)穴位贴敷》(以下简称《规范》)是我国用于指导和规范传统中医穴位贴敷在养生保健中应用操作的规范性文件。

编写和颁布本《规范》的目的在于为目前众多的保健医师与保健技师提供技术操作规程,使日趋盛行的中医穴位贴敷更加规范化、更具安全性,从而使之更好地为广大民众的健康服务。

《规范》是国家中医药管理局医政司立项的养生保健规范项目之一,于2008年12月正式立项。

2009年1月,中华中医药学会亚健康分会在北京成立《中医养生保健技术操作规范(II)》编写委员会,组成如下:名誉主任马建中,主任委员许志仁,副主任委员桑滨生、李俊德、曹正逵、孙涛,总审定张伯礼,总主编孙涛,副总主编朱嵘、刘平、樊新荣,编委 (按姓氏笔画排序)马建中、孙德仁、孙建华、孙涛、朱嵘、许志仁、李俊德、刘平、张伯礼、张维波、忻伟、杨晓航、庞军、贺新怀、桑滨生、徐陆周、曹正逵、彭锦、雷龙鸣、樊新荣。

编写委员会设计论证了《规范》整体框架,首先组织编撰《膏方》部分作为样稿,并对编写体例、内容、时间安排和编写过程中可能出现的问题进行了讨论。

2009年4月,《膏方》初稿完成并提请邓铁涛、余瀛鳌、颜德馨等著名中医专家审定。

附件ZYYXH/T176-2010 中医养生保健技术操作规范(II)穴位贴敷Technical specification of health preservation and prevention of Traditional Chinese Medicine(II)—Acupuncture point application、目录引言 (1)1 范围 (8)2 术语和定义 (8)3 指导原则 (8)4 准备工作 (9)4.1药物选择 (9)4.2赋型剂的选择 (10)4.3剂型的选择 (12)5 操作方法 (14)5.1穴位选择 (14)5.2贴敷方法 (14)5.3贴敷时间 (15)6 注意事项 (16)7 禁忌症 (16)8 施术后可能出现的异常情况及处理措施 (16)引言《中医养生保健技术操作规范(II)穴位贴敷》(以下简称《规范》)是我国用于指导和规范传统中医穴位贴敷在养生保健中应用操作的规范性文件。

编写和颁布本《规范》的目的在于为目前众多的保健医师与保健技师提供技术操作规程,使日趋盛行的中医穴位贴敷更加规范化、更具安全性,从而使之更好地为广大民众的健康服务。

《规范》是国家中医药管理局医政司立项的养生保健规范项目之一,于2008年12月正式立项。

2009年1月,中华中医药学会亚健康分会在北京成立《中医养生保健技术操作规范(II)》编写委员会,组成如下:名誉主任马建中,主任委员许志仁,副主任委员桑滨生、李俊德、曹正逵、孙涛,总审定张伯礼,总主编孙涛,副总主编朱嵘、刘平、樊新荣,编委 (按姓氏笔画排序)马建中、孙德仁、孙建华、孙涛、朱嵘、许志仁、李俊德、刘平、张伯礼、张维波、忻伟、杨晓航、庞军、贺新怀、桑滨生、徐陆周、曹正逵、彭锦、雷龙鸣、樊新荣。

编写委员会设计论证了《规范》整体框架,首先组织编撰《膏方》部分作为样稿,并对编写体例、内容、时间安排和编写过程中可能出现的问题进行了讨论。

2009年4月,《膏方》初稿完成并提请邓铁涛、余瀛鳌、颜德馨等著名中医专家审定。

穴位贴敷技巧操作流程及评分标准摘要本文档旨在介绍穴位贴敷的技巧操作流程及评分标准。

通过了解正确的操作流程和相应的评分标准,可以提高贴敷效果,确保穴位贴敷疗法的有效性。

1. 穴位贴敷技巧操作流程1.1 准备工作- 洗手并戴上清洁手套,确保操作的卫生。

- 准备穴位贴敷所需的材料,例如贴敷纸、贴敷片、贴敷剂等。

- 准备相应的穴位图,确保正确找到穴位。

1.2 检查患者- 确认患者的身份和需求。

- 检查患者的皮肤情况,确保没有任何感染或创伤。

1.3 寻找穴位- 根据穴位图指导,找到需要贴敷的穴位。

- 使用清洁棉球或酒精消毒穴位周围的皮肤,预防感染。

1.4 进行贴敷- 根据贴敷部位和贴敷材料的要求,正确贴敷穴位。

- 确保贴敷的力度适中,不要太紧或太松。

- 通过适当的按摩或用药物增强效果,提高贴敷疗法的效果。

2. 评分标准为了检验贴敷技巧操作的准确性和效果,以下是常见的评分标准:- 贴敷位置:穴位贴敷位置是否准确,是否与穴位图相符。

- 贴敷方法:贴敷的步骤是否正确,操作是否流畅。

- 贴敷材料:选用的贴敷材料是否合适,包括贴敷纸、贴敷片、贴敷剂等。

- 贴敷力度:贴敷的力度是否适中,既不太紧也不太松。

- 效果评估:贴敷后的效果如何,是否达到预期的效果。

- 安全性:在操作过程中是否注意卫生,是否避免了感染和创伤的风险。

根据以上评分标准,可以进行贴敷技巧操作的评价和改进,以提高贴敷疗法的效果和安全性。

结论本文档介绍了穴位贴敷技巧操作流程及评分标准。

了解正确的操作流程和评分标准对于提高穴位贴敷疗法的效果非常重要。

建议医护人员在操作穴位贴敷时严格按照要求进行,通过评分标准对操作进行评估和改进,以确保贴敷的准确性和有效性。

附件2ZYYXH/T176-2010中医养生保健技术操作规范(II)穴位贴敷Technical specification of health preservation and prevention of Traditional Chinese Medicine(II)—Acupuncture point application、目录引言 (1)1 范围 (3)2 术语和定义 (3)3 指导原则 (3)4 准备工作 (4)4.1药物选择 (4)4.2赋型剂的选择 (5)4.3剂型的选择 (7)5 操作方法 (9)5.1穴位选择 (9)5.2贴敷方法 (9)5.3贴敷时间 (10)6 注意事项 (11)7 禁忌症 (11)8 施术后可能出现的异常情况及处理措施 (11)1 范围本规范规定了穴位贴敷疗法的术语和定义、指导原则、准备工作、操作方法、注意事项、禁忌症、施术后可能出现的异常情况及处理措施。

本规范适用于中医药卫生行政管理部门对于穴位贴敷养生服务行业的管理,指导社区保健卫生服务中心及其他保健机构的保健技师、保健从业人员或个人在养生保健中规范操作,合理配药和选穴应用。

不适用于非临床医生或个人应用于疾病治疗。

2 术语和定义下列术语与定义适用于本规范。

2.1穴位贴敷Acupuncture Point Application穴位贴敷是在中医理论指导下,在人体一定的穴位上贴敷药物,通过药物的经皮吸收,刺激局部经络穴位,激发全身经气,以预防和治疗疾病的一种外治方法。

其中采用带有刺激性的药物,贴敷穴位引起局部发泡、甚至化脓,中医称之为“灸疮”,这种特殊的穴位贴敷方法称为“天灸”、“自灸”或“发泡疗法”。

如果将药物贴敷于神阙穴,通过脐部吸收或刺激脐部以防治疾病时,又称“敷脐法”或“脐疗”。

2.2赋形剂Excipient赋形剂即基质,是用来将研成粉状的药末经液状或膏状物质混合,制成药饼,药糊或膏剂进行穴位贴敷。

穴位贴敷的注意事项是注意时间、注意皮肤护理、避免剧烈运动等。

1、注意时间:穴位贴敷都有一定的时间限制,一般是2~4个小时或是6~8个小时,患者在贴敷的时候应咨询好医生贴敷的时间,然后在规定的时间内将贴敷去除,以防贴敷的时间过长,对局部的皮肤造成刺激。

2、注意皮肤护理:贴敷的过程当中是不可以碰水的,当天也不可以洗澡,可以在贴敷去除之后使用温毛巾擦拭身体,防止局部的组织受凉。

3、避免剧烈运动:穴位在贴敷的过程当中不可以做剧烈的运动,以防皮肤出汗对局部造成刺激,使贴敷过早脱落。

此外,贴敷的时候还需要注意饮食调整,尽量以清淡的食物为主,不可以摄入刺激性的食物。

穴位贴敷技术操作规范

1.选取药贴:根据需要选择相关符合规范的药贴,优先使用可促进药物透皮的药贴和溶媒,如透气胶贴和透皮剂等;透气胶贴现用现拆,溶媒现用现抽。

2.制备药粉:选择正规厂家的优质中药材,经粉碎处理制成药粉。

药材要地道,药粉要够细,从而确保疗效。

3.制作溶媒:溶媒用于调和药粉、促进透皮。

多用生姜汁或醋作为溶媒,一般认为寒证使用姜汁,热证使用醋。

目前市场上大部分药贴都自带薄荷之类的溶媒,可按照说明书规范使用。

4.调和药剂:将贴敷药物按照剂量配好放入药碗,加入适量溶媒调和粘稠,注意不要太稀,亦不可太干,以利于湿润皮肤和药物有效成分析出为度。

调完一穴药物后将药碗清洁干净再调其他药物,以免造成不同穴位用药的相互掺杂。

5.清洁皮肤:贴敷前对局部皮肤进行清洁和消毒,晾干后再行贴敷。

一则清除油渍污垢利于药物成分透皮吸收,二则防止皮肤起泡溃破后感染。

6.固定药贴:将调好的药剂放于药贴中央,先固定一端,再适当拉紧另一端,慢慢排净贴下空气,贴敷紧密平整。

天突穴、下颌下等个别不宜固定的位置可以适当剪制药贴以利于固定,皮肤汗多或多动易掉者可加胶布固定。

7.贴敷时间:贴敷时间一般为4-8小时,不易吸收或刺激性较小的药剂可适当延长贴敷时间,药剂中含冰片、细辛、白芥子、木香、元胡、芒硝等对皮肤刺激性较大的药物时,贴敷期间应密切观察皮肤反应或适当缩短贴敷时间。

槐荫时中堂中医诊所。