九年级物理上册教案 第一节 电是什么

- 格式:doc

- 大小:979.08 KB

- 文档页数:6

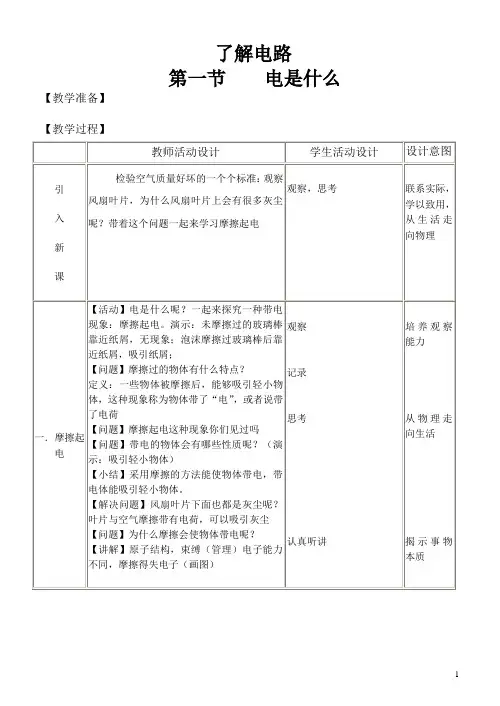

第十四章了解电路第一节电是什么【学习目标】1.了解摩擦起电现象,理解摩擦起电的实质和原子的结构;2.掌握电荷间的相互作用和带电体能够吸引轻小物体的性质;3.了解验电器的构造、原理及其作用。

【知识梳理】一、自然界的两种电荷及相互作用1.电荷:一些物体被摩擦后,能够吸引轻小物体,我们就说这些摩擦后的物体带了电,或带了电荷。

2.摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电,叫做摩擦起电。

3.正电荷:丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫正电荷。

4.负电荷:毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷叫负电荷。

5.电荷作用规律:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。

6.接触带电:用接触的方法使物体带电,即:一个不带电的物体与另一个带电的物体接触时,不带电的物体也带了同种电荷。

接触带电实际上是电荷的转移。

7.感应起电:当带电的物体与未带电的导体(容易导电的物体)相互靠近时,由于电荷间的相互作用会使导体内部的电荷重新分布;导体内与带电体电荷性质相反的电荷会被吸引到带电体附近,电荷性质相同的电荷则会被排斥到原理带电体的导体的另一端。

二、验电器:1.验电器的结构:金属球、金属杆、金属箔。

2.作用:检验物体是否带电。

3.原理:同种电荷互相排斥。

4.检验物体是否带电的方法:看是否可以吸引轻小物体;通过验电器;利用电荷间的相互作用。

【例题讲解】【例1】丝绸摩擦过的玻璃棒能“粘”纸屑,其中“粘”字蕴含的物理道理,与下列现象中的“粘”原理相同的是()A.吸盘式挂衣钩能够“粘”在墙上B.拔火罐时罐子“粘”在皮肤上C.穿在身上的化纤衣服易“粘”毛D.表面平滑的铅块紧压后会“粘”在一起【练习1】医用口罩至少包含3层无纺布,其中位于中层的熔喷无纺布,是口罩能够实现过滤功能的核心“心脏”,它具有出众的吸附和过滤能力。

熔喷布生产工艺中有一步是“驻极处理”,使聚丙烯网状纤维带上足够量的电荷,当含有病毒的飞沫靠近熔喷布后,就会被静电吸附在熔喷布表面,无法透过。

下列选项用到的原理与“驻极处理”后的熔喷布能够吸附飞沫原理相同的是()A.拍打脏衣服除灰尘B.静电式空气净化器除灰尘C.扫地机器人吸灰尘D.利用声波清理手机扬声器的灰尘类型二、电荷的种类【例2】自然界有两种电荷--正电荷和负电荷。

第1节电是什么一、教学目标1.通过大量事例认识电与我们生活的密切联系。

2.知道电荷有两种及电荷间的相互作用规律。

3.通过实验探究,领会物体带电的概念。

4.通过交流和讨论,认识验电器工作原理及如何检验物体是否带电。

5.了解电现象的应用与防护二、教学重难点1.摩擦起电及摩擦起电的实质,电荷间的相互作用规律,验电器的原理2.摩擦起电的实质,认识验电器的工作原理及如何检验物体是否带电。

三、教学过程采用提问的形式:电是什么?看过闪电吗?知道闪电是怎样形成的吗?小学课本里学过电荷有几种?它们之间的规律是怎样的呢?学生踊跃回答,老师做些补充:电是物质中存在的一种能,人们利用它来使电灯发光机械转动等,闪电是阴雨天气中云层间的放电现象。

电荷是构成物质的许多基本粒子所带的电,习惯上把物体所带的电叫电荷。

一、摩擦起电1、使不带电的物体获得电的过程叫起电,起电的方法有三种:摩擦起电、接触起电、感应起电2、摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电的过程叫摩擦起电。

这时物体带静电。

相互摩擦的两种不同的物体带的是异种电荷,其中一种是正电荷,另一种是负电荷,自然界中只存在这两种电荷。

正电荷:用丝绸摩擦过的玻璃棒,玻璃棒所带的电荷叫正电荷,凡是与玻璃棒所带电性相同的物体所带的电都是正电荷。

负电荷:用毛皮摩擦过的橡胶棒,橡胶棒所带的电荷叫负电荷,凡是与橡胶棒所带电性相同的物体所带的电都是负电荷。

那么丝绸带什么电?毛皮带什么电?同学回答。

3、带电体的性质:能够吸引轻小的物体。

如用圆珠笔笔杆或用塑料梳与头发摩擦后靠近小纸屑,小纸屑被吸引。

4、摩擦起电的实质:并不是创造了电荷,而是依靠摩擦使电子从一个物体转移到另一个物体上。

物体失去电子带上了正电,物体得到电子带上了等量的负电。

问学生:为什么用丝绸摩擦过的玻璃棒,玻璃棒带正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒,橡胶带负电荷?学生回答后,老师补充:玻璃棒与丝绸摩擦,由于构成玻璃棒的原子对其电子的束缚比较弱,摩擦时玻璃棒上的一些电子就易转移到丝绸上,这样玻璃棒因失去电子而带正点,丝绸因得到电子而带上负电。

教案:沪科版九年级全一册物理第十四章第一节电是什么一、教学内容本节课的教学内容来自沪科版九年级全一册的物理课本,第十四章第一节。

本节课的主要内容有:1. 电荷的性质:正电荷和负电荷;2. 电荷间的相互作用:同种电荷相排斥,异种电荷相吸引;3. 电荷的定量:库仑。

二、教学目标1. 让学生了解电荷的性质,能正确区分正电荷和负电荷;2. 让学生掌握电荷间的相互作用规律;3. 让学生理解库仑的概念,能进行简单的库仑计算。

三、教学难点与重点1. 教学难点:电荷间相互作用的规律,库仑的计算;2. 教学重点:电荷的性质,电荷间的相互作用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件,黑板,粉笔;2. 学具:课本,练习本,铅笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示静电现象,如塑料棒吸引纸片,让学生观察并思考这是什么现象。

2. 知识点讲解:(1) 电荷的性质:正电荷和负电荷;(2) 电荷间的相互作用:同种电荷相排斥,异种电荷相吸引;(3) 电荷的定量:库仑。

3. 例题讲解:例题:一个电子所带的电荷量是一个库仑的多少?解答:一个电子所带的电荷量是一个库仑的负值,即1.6×10^19 C。

4. 随堂练习:练习题:两块相同的铅板,一块带正电,一块带负电,将它们靠近,会发生什么现象?答案:两块铅板会相互吸引。

5. 知识点巩固:通过多媒体课件,展示电荷间的相互作用图,让学生加深理解。

六、板书设计板书内容:电荷的性质:正电荷、负电荷电荷间的相互作用:同种电荷相排斥,异种电荷相吸引库仑:1 C = 1.6×10^19 C七、作业设计作业题目:1. 一个质子所带的电荷量是一个库仑的多少?2. 两个异种电荷,一个带正电,一个带负电,它们之间的相互作用是什么?答案:1. 一个质子所带的电荷量是一个库仑的正值,即+1.6×10^19 C。

2. 两个异种电荷,一个带正电,一个带负电,它们之间会相互吸引。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过展示静电现象,引导学生思考电荷的性质和电荷间的相互作用。

教案:沪科版物理九年级14.1《电是什么》一、教学内容本节课的教学内容来源于沪科版物理九年级第14章第1节《电是什么》。

本节主要介绍电的概念、电荷的性质、电荷间的相互作用以及静电现象。

具体内容包括:1. 电的概念:电是一种基本的自然现象,是物质的一种属性。

2. 电荷的性质:电荷分为正电荷和负电荷,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

3. 电荷间的相互作用:电荷之间的相互作用遵循库仑定律。

4. 静电现象:由于电荷的积累和相互作用,产生的静电现象在日常生活中随处可见。

二、教学目标1. 让学生了解电的概念,理解电荷的性质和电荷间的相互作用。

2. 培养学生观察和分析静电现象的能力。

3. 通过对静电现象的学习,提高学生对物理知识的兴趣。

三、教学难点与重点1. 教学难点:电荷间的相互作用规律。

2. 教学重点:静电现象的成因和防止。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、实物模型、静电现象演示器。

2. 学具:笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示一些静电现象的图片,如塑料尺吸引纸片、毛皮摩擦过的橡胶棒吸引铁屑等,让学生感受到静电现象的神奇。

2. 概念讲解:介绍电的概念,解释电荷的性质,阐述电荷间的相互作用规律。

3. 实例分析:分析生活中常见的静电现象,如脱衣时产生的静电、打印机工作原理等,让学生了解静电现象的成因。

4. 互动环节:让学生分组讨论如何防止静电现象,并展示各自的方案。

六、板书设计1. 电的概念2. 电荷的性质3. 电荷间的相互作用规律4. 静电现象的成因和防止七、作业设计1. 描述几种生活中的静电现象,并解释其成因。

2. 探讨静电现象在工业和生活中的应用。

3. 思考电荷间的相互作用规律在实际生活中的应用。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过展示静电现象的图片和实例,让学生对电的概念有了更深入的理解。

在互动环节,学生积极参与,提出了许多防止静电现象的方案,体现了学生的创新意识和实践能力。

沪科版九年级物理教学案:14.1 电是什么一、教学内容本节课的教学内容选自沪科版九年级物理教材第十四章第一节《电是什么》。

本节课主要介绍电的基本概念,包括电荷、电荷守恒定律、电场以及电势等基本概念。

通过本节课的学习,使学生了解电的基本性质,为后续学习电的产生、电的传输和电的应用打下基础。

二、教学目标1. 了解电荷、电荷守恒定律、电场和电势等基本概念,掌握电荷间的相互作用规律。

2. 能够运用电的基本概念解释一些简单的电现象。

3. 培养学生的观察能力、思考能力和动手实践能力。

三、教学难点与重点重点:电荷、电荷守恒定律、电场和电势等基本概念的掌握。

难点:电荷间的相互作用规律的理解和应用。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、实物模型、实验器材。

学具:课本、笔记本、文具。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示一些与电相关的现象,如静电、闪电等,引导学生思考电的本质是什么。

2. 知识点讲解:(1)电荷:介绍电荷的定义、正负电荷的产生以及电荷间的相互作用规律。

(2)电荷守恒定律:讲解电荷守恒定律的内容和意义。

(3)电场:介绍电场的概念、电场强度以及电场线的表示方法。

(4)电势:讲解电势的概念、电势差以及电势能。

3. 例题讲解:通过分析一些与电相关的实例,如电荷间的相互作用、电场对电荷的作用等,帮助学生更好地理解电的基本概念。

4. 随堂练习:布置一些与电相关的练习题,让学生运用所学知识进行解答,巩固所学内容。

5. 实验演示:进行一些简单的电实验,如电荷间的相互作用实验、电场线的演示实验等,增强学生对电的认识。

6. 课堂小结:六、板书设计板书设计如下:14.1 电是什么一、电荷1. 定义:……2. 正负电荷:……3. 相互作用规律:……二、电荷守恒定律1. 内容:……2. 意义:……三、电场1. 概念:……2. 电场强度:……3. 电场线:……四、电势1. 概念:……2. 电势差:……3. 电势能:……七、作业设计1. 请简述电荷、电荷守恒定律、电场和电势的概念。

新修订初中阶段原创精品配套教材第一节电是什么教材定制 / 提高课堂效率 /内容可修改Section 1 What is electricity教师:风老师风顺第二中学编订:FoonShion教育第一节电是什么第一节电是什么【教学目标】知识与技能:1、能从实验探究中,领会物体带电的概念,知道电荷有两种和电荷间相互作用的规律。

2、能通过“交流与讨论”认识验电器,通过观察能说出验电器各部分的名称。

3、能通过“试一试”归纳验电器怎样检验物体是否带电及带电多少。

过程与方法:1.尝试根据经验和已有知识对问题的成因提出猜想。

2.对探究的方向和可能出现的实验结果进行推测与假设。

3.在实验探究过程中发展学生的观察能力、分析能力、归纳能力和表述信息的能力。

情感态度与价值观:在探究过程中,教育学生学会与别人合作。

【教学重点】从实验探究中,领会物体带电的概念,知道电荷有两种和电荷之间的相互作用的规律,认识验电器,能说出验电器各部分的名称,归纳验电器检验物体是否带电的原理及带电的多少。

在实验探究中发展学生的观察能力,分析能力,归纳能力和表达信息的能力。

【教学难点】在实验过程中,学习观察记录实验现象,并能从实验现象中归纳简单的物理规律。

分析得出两种电荷的逻辑推理和验电器检验物体是否带电及带电多少的原理。

【教学准备】玻璃棒两根、橡胶棒两根、丝绸一块、毛皮一块、支架两个、验电器一个、碎屑若干、气球两个、塑料棒一根。

学生实验:塑料梳子一把、直尺、铅笔、圆珠笔、毛皮、玻璃棒两根、橡胶棒两根、丝绸一块、支架两个、验电器一个。

【教学方法】讲授,实验探究,组织交流讨论【教学过程】一、引入新课1、提出问题:在我们的生活中,哪些地方用到电?教师指导学生观察课本上图13-1至图13-5,加深学生对电和我们生活的认识。

(学生观察课本彩图,思考电的用途)。

2、延伸提问:假设一座城市完全断电,同学们想像一下可能会出现哪些现象?(学生积极思考回答。

)3、引出课题:既然电对我们来说是不可缺少的,那么什么是电呢?[说明]联系实际使学生在头脑中对“电”有初步认识二、摩擦起电1、提出问题:电是什么?通常我们可以采取什么办法使物体带电?(学生思考、回答)2、教师引导:请同学们利用手中的器材探究摩擦起电现象。

沪科版九年级物理第十四章第一节电是什么教案第十四章了解电路第一节电是什么一、教学目标1.物理观念(1)知道摩擦起电现象,物体带电的性质。

(2)知道自然界存在两种电荷,电荷间相互作用的规律。

(3)会使用验电器检验物体是否带电。

(4)知道摩擦起电的本质及物体是否显电性的原因。

2.科学思维(1)在探究摩擦起电现象时,用观察法、归纳法,从很多的现象或实例中,找出带电体共有的特点——能够吸引轻小物体。

(2)在探究电荷间的相互作用时,用推理法、归纳法得出自然界中只存在两种电荷,以及电荷间的相互作用规律。

3.科学探究注意观察身边的静电现象,对电荷种类的研究产生兴趣,会利用简易器材动手做静电小实验,培养学生利用身边现有物品进行实验探究的能力。

4.科学态度和责任了解静电现象,关注静电现象对人类生活的影响,增强社会责任感。

二、教学重难点1.重点:电荷种类及相互作用,验电器原理。

2.难点:摩擦起电的原因。

三、教学过程(一)导入当空气干燥时用塑料梳子梳头发,头发会随梳子“飘”起来;如果我们身上穿了化纤衣服,衣服会粘在皮肤上;在晚上脱衣服时,有时会发出响声,甚至出现火花。

这些现象发生的原因是什么?(二)新课教学1.摩擦起电教学情境:学生实验:先用塑料尺(或塑料梳子、圆珠笔、玻璃棒、橡胶棒)靠近碎纸屑,看有什么现象?然后用塑料尺(或塑料梳子、圆珠笔)和头发(玻璃棒和丝绸、橡胶棒和毛皮)摩擦后再靠近碎纸屑,看有什么现象?知识归纳:(1)摩擦过的物体能够吸引轻小物体,人们就说它带了电,或说带了电荷。

(2)摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电就叫做摩擦起电。

2.两种电荷的相互作用教学情境:(1)用丝绸分别摩擦两根完全相同的玻璃棒,将一根玻璃棒放在支架上,用另一根玻璃棒靠近它。

你看到什么现象?说明了什么?(2)用毛皮分别摩擦两根完全相同的橡胶棒,将一根橡胶棒放在支架上,用另一根橡胶棒靠近它。

你看到什么现象?说明了什么?(3)将毛皮摩擦过的橡胶棒放在支架上,用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近它。

第十四章认识电路声、光、热、力、电、磁现象是自然界中的基本现象,本章是在“声现象”、“光现象”、“力现象”、“热现象”学习的基础上,开始让学生接触有关“电现象”的初步知识本章教学内容,就是从最基本、最简单的电路开始学习,学习电是什么、让电灯发光,学习连结串联电路和并联电路,科学研究:串连和并联电路的电流,学习丈量电压.本章共分 5 节:1.第 1 节“电是什么” ,主要叙述了摩擦起电的现象,两种电荷及它们之间的相互作用,摩擦起电的本质,静电感觉及静电现象的应用,知道验电器的作用及原理.2.第 2 节“让电灯发光” ,本节是本章的要点教课内容,本节的教课要点应放在让学生认识简单电路、认识电路的三种状态,能着手连结简单电路,会画简单的电路图,并注意从一开始就培育学生优秀的电学实验习惯、优秀的画电路图的习惯.3.第3 节“连结串连电路和并联电路” ,本节主要叙述了串连电路和并联电路的特色,要修业生能正确辨别串、并联电路,能画简单的串连、并联电路图,能依据电路图连结本质电路 .4.第 4 节“科学研究:串连和并联电路的电流” ,本节的内容能够分红三个部分,第一,用类比的方法成立电流观点,电流的单位及换算;第二,如何使用电流表;第三,实验研究:(一)电流表的使用方法(二)串连电路中各处的电流有什么关系(三)并联电路的干路和支路电流间有什么关系;经过让学生在察看中提出问题、进行猜想、设计实验方案、着手实查采集数据、对数据进行剖析论证、评估沟通等自主活动,让学生体验科学研究的过程,领会科学研究的方法.5. 第 5 节丈量电压,本节叙述了电压的观点、单位及单位换算,如何使用电压表,用电压表测电压(用电压表测电池的电压、测串连电路的电压和测并联电路的电压).【教课目的】1.在知识与技术方面:①认识摩擦起电现象,认识两种电荷及它们的相互作用,验电器的原理,知道摩擦起电的本质、静电感觉及静电现象的应用;②知道电路的构成、电路的三种状态,会画简单的电路;③知道串连电路和并联电路的特色,能连结简单的串连电路和并联电路;④知道电流,会使用电流表测电流,知道串、并联电路中电流的规律;⑤知道电压,会使用电压表测电压,知道串、并联中电压的规律.法,在流、的程中,感觉比的科学研究方法;②在手的程中,学察象,学从象中剖析出律的方法③在和使用流表、表的程中,学会明,照物,掌握正确使用量工具的方法④在研究串、并路的流律和律的程中,体科学研究的方法和科学研究的步.3.在感情、度和价方面:①关怀生活、生、自然象中常的象,如摩擦起等;②拥有科学的求知欲,于研究、擅长察、勤于剖析,拥有新的精神;③明确研究目的,在研究中培育事求是、尊敬自然律的科学度在教课活中,特别着重培育学生参加、沟通、合作的意.【建】本章共有 5 ,建 7.5.第一是什么⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1第二灯光⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1第三接串路和并路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1.5第四科学研究:串和并路的流⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2第 1流流表第 2串、并路中的流律第五量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2第 1表第 2串、并路中的律第一节电是什么【教课目的】一、知识与技术1.认识摩擦起电的现象,认识电荷的种类及电荷间的相互作用;2.认识验电器的原理及其作用,知道摩擦起电的本质.3.知道静电感觉和静电现象的应用.二、过程与方法1.经过实验活动感觉摩擦起电,知道带电体的性质.2.在研究电荷的相互作用规律的过程中,感觉人们所用的推理方法.三、感情、态度与价值观1.注意察看静电现象,对电荷种类的研究产生兴趣,能主动利用简略器械着手做实验,激发学生主动学习的兴趣.2.在验电器和静电感觉的学习中,指引学生关注社会、初步认识科学及有关知识对人类生活的影响 .【教课要点】1.知道两种电荷和电荷间的相互作用.2.知道静电现象在现代技术中的应用.【教课难点】1.运用电荷间的相互作用,判断物体带电的性质,并解说简单的静电现象.2.理解摩擦起电的本质和静电感觉.【教具准备】玻璃棒、橡胶棒、细线、铁架台、纸屑、毛皮、丝绸、验电器、有绝缘手柄的金属杆、空易拉罐、梳子、气球、多媒体课件.【教课课时】 1 课时【稳固复习】教师指引学生复习上一节内容,并解说学生所做的课后做业(教师可针对性地精选部分难题解说) . 增强学生对知识的稳固 .【新课引入】教师播放视频“怒气冲天”,指引学生注意动画中女孩的头发竖起来了.师下边老师将演示“怒气冲天”给你们看.教师请 2 位长头发的女生登台,当空气干燥时,教师用塑料梳子梳头发,指引学生注意察看头发随梳子“飘”起来.师同学们必定很吃惊为何头发会“飘起来”,这是由于“摩擦起电”,下边我们就一起来学习第一节“电是什么”.【预习指导】阅读课本 P57-60 文字内容和插图,把基本观点、规律、规定及静电现象的应用等,用红色笔做上记号,并达成对应练习册中“课前预习”部分,而后,各小组内部沟通议论,提出预习疑问,组长做好记录,准备展现.【沟通展现】1. 各小组代表举手讲话,报告“课前预习”答案,教师评论校正.2.学生怀疑,教师指导释疑 .【拓展研究】摩擦起电学生疏组实验,教师巡视指导点拨,注意指引学生察看实验现象和概括结论.实验 1:学生用“未摩掠过”的梳子凑近易拉罐,用“未摩掠过”的玻璃棒凑近碎纸屑,用“未摩掠过”的橡胶棒凑近碎纸屑.实验 2:学生用“摩掠过”的梳子凑近易拉罐,用丝绸“摩掠过”的玻璃棒凑近碎纸屑,用毛皮“摩掠过”的橡胶棒凑近碎纸屑.师请同学们实验 1 和实验 2 进行对照剖析,指出实验现象和结论.生 : 实验 1 中,没有经过摩擦的玻璃棒、橡胶棒、梳子不可以吸引轻小物体.实验 2 中,摩掠过的玻璃棒、橡胶棒、梳子能吸引轻小物体.实验说明:用摩擦的方法能够使物体带电.【师生互动概括总结】一些物体被摩擦后,能够吸引轻小物体,人们就说这些物体带了“电” 或许说带了电荷.用摩擦的方法使物体带电叫做摩擦起电.师下边请同学们谈谈你还见过哪些“摩擦起电”现象?生 1:摩掠过的小塑料尺能吸引头发 . 生2:电电扇的“叶子”易吸附尘埃 .生 3:假如我们身上穿了化纤衣服,衣服会粘在皮肤上,在夜晚脱衣时,有时会发出响声,甚至出现火花 .【讲堂训练】教师指引学生做对应练习册中的题目.两种电荷、验电器一、学生疏组实验,利用桌面老师供给的器械按课本图14-2 和图 14-3 进行实验,注意察看现象和概括实验结论,教师巡视指导.( 1)正电荷:人们把丝绸摩掠过的玻璃棒上所带的电荷叫做正电荷,能够用“ +”表示.( 2)负电荷:人们把用毛皮摩掠过的橡胶棒上所带的电荷叫做负电荷,能够用“- ”表示.2. 电荷间相互作用的规律:同种电荷相互排挤、异种电荷相互吸引.3.电荷量:电荷的多少叫电荷量,用符号 Q表示,国际单位中,电荷量 Q的单位是库仑,简称库,符号是“ C” .二、老师出示验电器,介绍其构造,并进行演示实验,指引学生察看思虑:( 1)用不带电的玻璃棒和橡胶棒分别接触验电器的金属球. (现象:金属箔片不张开)( 2)用丝绸摩掠过的玻璃棒和毛皮摩掠过的橡胶棒分别接触验电器的金属球(现象:金属箔片张开)( 3)使劲摩擦玻璃棒、橡胶棒,再将它们分别接触验电器的金属球. (现象:金属箔片张开更大了)【师生互动概括总结】:验电器的作用:查验物体能否带电. 验电器的工作原理:同种电荷相互排挤 .【讲堂训练】教师指引学生做对应练习册中的题目.静电感觉、静电现象的应用学生小组内部议论沟通,解答以下问题,教师点拨校正.师摩擦起电的本质是什么?生:摩擦起电其实是电子在物体之间的转移.师什么是静电感觉?静电现象在现代技术中有哪些应用?生:当带电的物体与未带电的导体相互凑近时,导体内与带电体电荷性质相反的电荷会被吸引到带电体邻近,电荷性质同样的电荷则被排挤到远离带电体的另一端,这类现象叫静电感觉 .摩擦起电、静电感觉等都是静电现象,静电现象在现代技术中的应用有静电复印、静电植绒、静电喷漆等.【讲堂训练】教师指引学生做对应练习册中的题目.【讲堂小结】教师指引学生概括总结本节课学到了什么.【课后作业】 1. 请同学们达成课本P61 作业 1 2 3 4 52. 请同学们达成对应练习册中的题目.【课后作业答案】1. 摩擦吸引轻小物体.2.不必定必定3.D4.D5.由于门把手等因摩擦带了电.1. 本节课中,研究摩擦起电现象、研究电荷的种类和相互作用的实验简易易做,采纳了学生疏组实验来学习,让学生从感性认识上涨到理性认识,既让学生找到了研究问题的方法,又培育了他们的思想能力.2. 经过静电现象在现代技术中应用学习,让学生拥有了对科学的求知欲,有将科学技术应用于平时生活、生产中去的意识,鼓舞学生经过上网查找资料更多地认识摩擦起电、静电感觉等静电现象及其应用.3. 在教课中还应告诉学生“电中性”是指原子(或整个物体)对外不显电性. 物体呈电中性不等于物体没有电荷,不过物体所带的正电荷和负电荷的数目相等而已.。

《沪科版九年级上第十二章第一节电是什么》教案【教学课型】:新课◆课程目标导航:【教学目标】:1、知道什么叫物体带电和磨擦起电。

2、知道自然界有两种电荷及电荷间的相互作用。

3、知道验电器的构造和原理,会用验电器判断物体是否带电。

4、在实验探究过程中发展学生的观察能力、分析能力、归纳能力和表述信息的能力。

5、在探究过程中,注意教育学生学会与别人合作【教学重点】:在实验过程中,学习观察记录实验现象,并能从实验现象中归纳简单的物理规律。

【教学难点】:【教学工具】:玻璃棒两根、橡胶棒两根、丝绸一块、毛皮一块、支架两个、验电器一个、验电羽一个、碎屑若干、气球两个、塑料棒一根。

◆教学情景导入在干燥的天气里,用塑料梳子梳头发时,头发会随着梳子飘起;冬天的夜晚,我们有时候脱毛衣的时候,会看到一些电火花,还会听到“啪啪”的响声;灰尘常被吸附在衣服家用电器表面。

与头发摩擦过的塑料尺、塑料笔杆能吸引起碎纸屑……这是怎么回事呢?◆教学过程设计提出问题:在我们的生活中,哪些地方用到电?教师指导学生观察课本上图12-1至图12-5,加深学生对电和我们生活的认识。

延伸提问:假设一座城市完全断电,同学们想像一下可能会出现哪些现象?引出课题:既然电对我们来说是不可缺少的,那么什么是电呢?板书课题:第十三章了解电路第一节电是什么观察课本彩图,思考电的用途积极思考回答联系实际使学生在头脑中对“电”有初步认识一、摩擦起电(1)提出问题:电是什么?通常我们可以采取什么办法使物体带电?(2)教师引导:请同学们利用手中的器材探究磨擦起电现象(3)教师巡视观察指导(4)教师归纳总结各小组实验情况,并引导学生总结结论。

结论:一些物体被磨擦后,能够吸引轻小物体。

人们把这种现象称为物体带了“电”,或者说带了电荷。

(5)教师提问:在日常生活中,你体会到磨擦起电现象吗?请举例说明。

学生思考、回答学生以组为单位,动手做实验回答实验情况,并归纳结论思考回答二、电荷的种类和相互作用规律(1)提出问题:自然界中有几咱电荷?毛皮磨擦过的橡胶棒与绸子磨擦过的玻璃棒带的电荷是否相同?(2)指导学生依据教材图13-7进行实验探究(3)教师巡视指导学生按照实验顺序进行实验,并归纳实验结论。

《第一节电是什么》◆教材分析本节教材是沪科版九年级第十四章第一节。

本章教材介绍了摩擦起电、电路连接、串并联电路的电流与电压、电流表与电压表的使用,是整个电学的基础。

这一节是本章的重点和关键,本节教材学习的好与坏将会直接影响整个电学部分的学习兴趣和知识积累;本课内容在编排上真正体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程基本理念,通过探究、分析、归纳来认识静电,因此,这一节课无论在知识学习上还是培养学生能力上都十分重要。

◆教学目标【知识与能力目标】1、知道摩擦起电及带电物体的性质。

2、知道电荷的种类及电荷间的作用规律。

3、认识验电器及其作用。

【过程与方法目标】1、培养学生从日常生活、自然现象或实验现象中发现问题、提出问题的能力。

2、培养学生利用身边现有物品进行实验探究的能力。

3、培养学生以实验事实为依据,归纳、概括和应用知识的能力。

【情感态度价值观目标】1、通过实验,激发学生学习兴趣。

2、通过了解静电的应用和危害,培养大家一分为二认识事物的辩证唯物主义的世界观。

◆教学重难点◆【教学重点】摩擦起电的探究及电荷间的作用规律。

【教学难点】电荷的分类、摩擦起电的实质◆课前准备塑料梳子、毛皮、玻璃棒、丝绸、橡胶棒、验电器、多媒体课件等。

◆教学过程一、问题导入:师生共同列举电在生活中的运用,引入什么是电?【设计意图】通过学生身边的例子,激发学生的探究热情。

二、知识讲解:(一)摩擦起电展示图片并填空:摩擦过的塑料梳子能_________轻小物体。

播放视频并填空:将摩擦过的气球靠近细水流附近,水流将会__________。

总结:1、带电体的基本性质:可以吸引轻小物体。

2、摩擦起电使物体带了电荷。

思考生活中还有哪些摩擦起电现象?师生共同列举,解释以下现象。

(1)擦拭镜面的时候,为什么玻璃面上会有一层绒毛?(2)为什么电风扇用的时间久了,扇叶上会有灰尘?讨论:自然界中的电荷都是一样的吗?我们用什么方法来验证呢?播放实验视频,填空。

第一节电是什么一、教学目标●认识摩擦起电的现象,了解电荷的种类及电荷间的相互作用;●了解验电器的原理及其作用;●了解生活中的静电现象。

重点:认识摩擦起电现象,了解电荷的种类及电荷间的相互作用,验电器的原理及其作用。

难点:从实验现象推理得出自然界中只存在两种电荷。

教具:玻璃棒、丝绸、橡胶棒、毛皮、验电器、纸屑、塑料吸管、金属杆、多媒体课件。

教学流程:一、复旧引新:师:日常生活中,当空气干燥时用塑料梳子梳头发,会出现什么现象?生:回答。

师:生活中还有那些类似的现象?生:回答。

师:以上这些现象都是经过摩擦使物体带上了电或者说带上了电荷,带电体具有吸引轻小物体的性质,我们把这种现象叫做摩擦起电。

这节课我们就来学习第十一章第三节电荷。

二、进行新课1、摩擦起电演示摩擦起电现象:师:请同学们观察下列现象:①用毛皮摩擦橡胶棒,然后把棒靠近纸屑等轻小物体,观察现象。

②用丝绸摩擦玻璃棒,然后将棒靠近纸屑等轻小物体,观察现象。

师:你们看到了什么现象?生:回答。

师总结:被毛皮摩擦过的橡胶棒,被丝绸摩擦过的玻璃棒,都具有了吸引轻小物体的性质。

物体具有了吸引轻小物体的性质,我们就说物体带了电,或说物体带了电荷。

2、两种电荷(1)演示电荷间的相互作用师:我们已经知道了什么叫带电现象,知道了被毛皮摩擦过的橡胶棒和被丝绸摩擦过的玻璃棒都带上了电荷,那么它们带的电荷是否相同呢?①将被毛皮摩擦过的橡胶棒悬挂在支架上,用另一根被毛皮摩擦过的橡胶棒去靠近它,结果它们互相排斥。

将被丝绸摩擦过的玻璃棒悬挂在支架上,用另一根被丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近它,结果它们也互相排斥。

②将被毛皮摩擦过的橡胶棒悬挂在支架上,用被丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近它,结果它们互相吸引。

请同学们思考:这两个实验现象说明什么?生:回答。

师:请同学们利用身边的物体摩擦起电,观察他们和丝绸摩擦的玻璃棒、毛皮摩擦的橡胶棒之间的作用。

生:摩擦实验。

生:总结。

教师总结:人们通过大量的实验研究发现,用摩擦起电的方法可以使各种各样的物质带电。

第一节电是什么

教学目标:

1.知识与技能:

(1)认识摩擦起电现象,了解电荷的种类及电荷间的相互作用。

(2)了解验电器的原理及其作用,了解电荷量及其单位。

(3)了解原子结构,认识元电荷、自由电子和电荷的移动。

2.过程与方法:

在认识自然界中只有两种电荷的过程中,感受人们所用的推理方法。

3.情感态度与价值观:

注意观察静电实验现象,对电荷种类的研究产生兴趣,能主动利用简易器材动手做静电小实验。

教学重点:

认识摩擦起电现象,电荷的种类及电荷间的相互作用。

了解验电器的原理及其作用。

教学难点:

摩擦起电的原因。

教学方法:

以实验探究为主的启发式。

教学过程:

创设情境,导入新课

展示图片“怒发冲冠”,设疑导入。

新课教学:

一、摩擦起电

展示:探究摩擦起电实验的图片。

你在生活中见过类似的摩擦起电现象吗?

师点拨:一些物体被摩擦后,能够吸引轻小物体,人们就说这些摩擦后的物体带了电或带了电荷。

这种通过摩擦的方法使物体带电叫做摩擦起电。

学生活动:阅读58面的迷你实验室。

师:从“迷你实验室”可知,两气球相互排斥,这是为什么呢?

二、两种电荷的相互作用

实验:探究电荷的种类和相互作用规律

大屏幕展示:课本P59页的图14-3所示的实验。

得出结论:

1、用丝绸摩擦过的玻璃棒和用毛皮摩擦过的橡胶棒,所带电的性质是不一样的。

自然界中只存在两种电荷,即正电荷和负电荷,规定:用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷叫正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷叫负电荷。

2、电荷间相互作用的规律:

同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。

即学即练:

1、用与丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近轻质小物体a,a被吸引过来,则a是()

A、带正电

B、带负电

C、不带电

D、可能带负电,也可能不带电

2、市场上出售一种能滚动的毛刷,当毛刷在毛料衣服上刷动时,可以将灰尘及微小脏物吸入刷内,这是因为_____________

3、用毛皮摩擦过的橡胶棒吸引轻小纸屑后,纸屑又很快飞开,这是因为()

A、纸屑不带电,所以不能被橡胶棒吸引而飞开

B、纸屑质量太小,不能带电

C、纸屑带的是正电荷,同种电荷互相排斥,所以飞开

D、纸屑带的是负电荷,同种电荷互相排斥,所以飞开

4、用丝线吊起三个通草球,其中任意两个靠近都相互吸引,则它们可能是()

A、两个带正电,一个带负电

B、两个带负电,一个带正电

C、两个带正电,一个不带电

D、两个带异种电,一个不带电

5、思考:

(1)你能解释“怒发冲冠”的原因了吗?

(2)散开的塑料绳越捋越开

想一想:怎样才能知道物体是否带电呢?

(实验室里常用验电器来检验物体是否带电。

)

三、验电器

原理:同种电荷互相排斥

介绍:验电器的使用。

想一想:从验电器张角的大小我们可以看出什么?

生回答后师点拨:可以判断所带电荷的多少

四、电荷的多少

电荷的多少叫做电荷量。

电荷量的单位为库仑,简称库,符号是C。

一根摩擦过的玻璃棒或橡胶棒所带的电荷,大约只有10-7C。

一片雷雨云带电的电荷,大约有几十库仑。

想一想:为什么摩擦过的玻璃棒或橡胶棒所带的电与雷雨云带的电会相差这么大?

五、摩擦起电的原因、电中和现象

师介绍:元电荷、摩擦起电的原因及电中和。

1897年,英国科学家汤姆生(1856-1940)发现了比原子小得多的带负电的粒子——电子,揭开了原子具有结构的秘密。

原子核带正电,电子带负电。

电子是带有最小电荷的粒子。

人们把最小电荷叫做元电荷,常用符号e表示。

e=1.6×10-19C

任何带电体所带电荷都是e的整数倍。

在通常情况下,原子核所带正电荷数与核外所有电子总共带的负电荷数相等,整个原子呈中性,也就是原子对外不显带电的性质。

当物体相互摩擦时,电子就会在物体间发生转移,对电子束缚能力强的物体得到电子,而有多余的电子带负电;对电子束缚能力弱的物体失去电子,而带正电。

因此摩擦起电的实质是:电子转移。

电中和现象:

带等量的异种电荷的物体放在一起两物体都恢复到原来不带电的中性状态的现象叫电中和现象。

(中和现象并不是电荷的消失,而是电荷发生了转移,使正、负电荷抵消。

)

学生讨论:

1.丝绸摩擦过的玻璃棒带的为什么是正电,毛皮摩擦过的橡胶棒带的为什么是负电?

2.用塑料梳子多梳几下头发,头发为什么会越梳越蓬松,并随梳子“飘”起来。

3.如果我们身上穿了化纤衣服,有时候会发现衣服会粘在皮肤上,为什么?

4.冬天在晚上脱毛衣时,有时会发出响声,甚至出现火花,简要分析一下原因。

课堂小结

1、电荷

摩擦过的物体能吸引轻小的物体,则说明该物体带了电荷。

这种现象叫摩擦起电现象。

2、电荷间的相互作用

自然界只有两种电荷。

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引

3、验电器

作用:检验物体是否带电

原理:同种电荷互相排斥

4、电荷量

电荷的多少叫电荷量。

单位:库仑(C)。