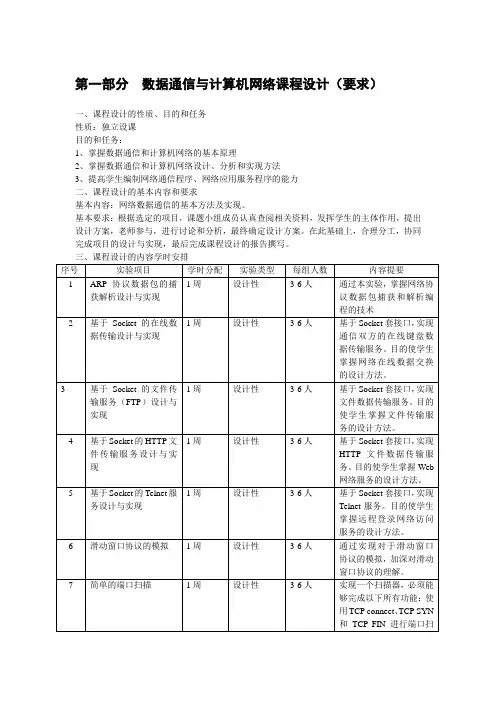

《 数据通信与计算机网络 》课程设计--指导书

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:4

《数据通信与计算机网络》实验指导书通信工程系计算机通信教研室2007年3月前言《数据通信与计算机网络》是通信工程专业一门重要的专业课,属核心必修课。

本课程技术性、系统性和实践性强,涉及到数据通信的相关概念;信源、信道的编码的相关知识;通信协议以及计算机网络的相关概念、TCP/IP协议的基本原理、局域网相关概念。

因此课堂教学应该与实践环节紧密结合。

《数据通信与计算机网络》力求在理论教学和实践环节有所突破,使学生学好网络理论知识,对TCP/IP协议族和数据通信的相关知识有一个全面深入的认识,掌握TCP/IP协议族构成,并能在此基础上,通过编程实践和网络命令及常用工具软件的具体操作,提高学生对数据通信知识的掌握及计算机网络的认识。

本实验课程中的网络编程采用WINDOWS操作系统下的VB或其它高级语言作为开发工具,编程实现基于socket的通信。

通过本实验,使学生能深刻理解TCP/IP协议簇中各主要协议的相互关系。

本实验课程中基于通信网络通信协议的编写以及对信道编码C语言编程实现的实验,加深对数据通信相关知识与技能的掌握和运用。

同时在本门课程中也涉用到常用网络工具与命令使用的实验,加深同学对网络知识的认识,提高学生的动手能力。

目录前言 (I)目录 (II)实验一PC机间的串口通信 (1)1.实验目的 (1)2.实验内容 (1)3.实验步骤 (1)实验二网络编程 (1)1.实验目的 (1)2.实验内容 (1)3.实验步骤 (1)实验三简单通信协议的编写 (2)1.实验目的 (2)2.实验内容 (2)3.实验步骤 (2)实验四常用网络命令和一些工具的使用实验 (3)1.实验目的 (3)2.实验内容 (3)3.实验步骤 (3)附录 (4)附录1: 1PC机串口通信程序代码 (4)附录2:差错控制编码C代码(汉明码、奇偶校验 (6)附录3:特定通信网络图 (8)附录4:通信协议 (8)附录5 Sniffer的使用 (10)附录6 Windump的使用范例 (16)附录7网络执法官操作方法 (18)实验1 PC机间的串口通信一、实验目的通过对PC机串行口的具体操作,掌握RS232通信协议。

《数据通信与计算机网络》教学大纲课程名称:数据通信与计算机网络课程代码:课程类型:专业选修学分:4总学时:64 理论学时:48 实验学时:16先修课程:信号与系统、通信电子线路适用专业:电子信息工程,通信技术一、课程性质、目的和任务数据通信与计算机网络课程属于专业选修课,是一门理论与实践性很强的课程。

教学目的是培养学生对数据通信和计算机网络的基本概念、基本原理有较为全面的理解,能应用原理与技术解决常见数据通信和网络问题的专业人才。

本课程主要任务是使学生了解数据通信及计算机网络技术的发展,掌握数据通信基础知识、计算机网络体系结构、网络技术、无线网络等内容。

二、教学基本要求1、知识、能力、素质的基本要求了解数据通信与计算机网络基础知识,正确掌握各种数据传输技术,熟悉计算机网络OSI模型体系结构,理解网络技术常见问题;能够应用数据传输和计算机网络基础知识分析解决实际问题,为数据网络基础设施建设、综合布线技术与工程、网络操作系统、组网技术与工程、网络运行管理以及网络应用等课程的知识学习和技能培养奠定基础,把学生培养成为通信和计算机网络领域具有较高专业素养的专门人才。

2、教学模式基本要求本课程采用理论教学为主,实验教学为辅的教学方式,理论授课方式为课堂讲授和多媒体辅助演示,实验主要采用Systemview和Matlab仿真。

三、教学内容及要求第一章数据通信与计算机网络概述1、掌握通信系统模型。

2、掌握模拟通信、数字通信和数据通信基本概念。

3、理解数据通信系统及网络、计算机网络体系结构及模型。

4、了解国家标准及其制定及计算机网络发展趋势。

第二章数据通信基础知识1、掌握信息、信号、数据概念,理解传输方式和传输速率。

2、了解数据传输损伤额传输质量、通信编码。

3、熟悉传输信道及各种传输介质。

第三章数据传输技术1、掌握数字基带传输技术、数字频带传输技术、脉冲编码调制技术、信道访问技术。

2、掌握信道复用技术、扩频技术、同步控制技术、数据交换技术、差错控制技术。

《数据通信与计算机网络》实验指导书

吴征远编写

适用专业:计算机技术本科

__软件工程__

__通信工程__

闽江学院计算机科学系

2010年 7月

前言

数据通信与计算机网络是一门理论性、实践性很强的网络专业基础课程,是计算机科学与技术、网络工程、通信工程、软件工程等专业的专业必修课。

通过本课程的学习,学生应该掌握计算机网络的分层体系结构以各种典型网络协议的机理,初步掌握计算机网络相关软硬件知识;熟悉计算机网络中广泛使用的工具,为今后从事计算机网络方面的工作打下良好的基础。

为了使学生更好地理解和深刻地把握网络基础理论知识,并在此基础上,训练和培养学生基本的网络规划及网络设备操作、配置和管理技能,本课程分别开设了“网线的制作及测试”、“网络基本命令应用”、“交换机VLAN的配置”、“静态路由配置”、“交换机及路由器综合应用”五个实验项目,其中“交换机及路由器综合应用”为综合性实验项目。

“网线的制作及测试”实验主要让学生掌握网线的制作及测试技能;“网络基本命令应用”实验主要让学生了解和掌握基本的网络命令,训练及培养学生基本的网络故障检测与维护技能;“交换机VLAN的配置”实验主要让学生掌握交换机及Vlan的基本配置与管理技能;“静态路由配置”实验主要让学生掌握路由器的基本配置与管理技能;“交换机及路由器综合应用”实验主要是培养学生掌握交换机与路由器的综合应用能力。

《数据通信与通信网技术》课程设计指导书高玉潼编沈阳大学信息工程学院课程编码:通信工程适用层次:本科周数:1适用专业:通信工程适用学期:第4学期撰写人:高玉潼审核人:周昕教学院长:王晖一、课程设计的目的本课程设计是学习《数据通信与通信网技术》课程必要的教学环节。

由于该课程是专业必修课,需要通过实践巩固基础知识,为使学生取得最现代化的设计技能和研究方法,课程设计训练也就成为了一个重要的教学环节。

通过对路由算法的设计和实现,达到进一步完善对该课程学习的效果。

二、课程设计的基本要求课程设计是分阶段分步完成的,各阶段的要求和安排如下:1、指导教师发放题目,学生根据题目查找有关资料和书籍,在同课题组的同学对于某些难点、关键问题可以互相讨论,共同研究。

2、学生根据自己的题目和有关参考资料,独立进行构思和分析,制订整体设计方案,进行详细设计。

3、书写课程设计报告,按规定时间交指导教师评审,给出课程设计综合成绩。

三、课程设计的主要内容通过对最短路径算法的学习与分析,掌握常用算法的基本思想并通过开发工具进行实现。

课程设计主要内容是:任选一个最短路径算法,每个人完成一个算法的程序设计、调试,实现,应提供包括下述内容的课程设计总结报告:1、任务书:说明算法的基本思想;2、程序设计及调试过程总结(需指出解决所遇到问题的途径)。

参考题目:基于VC的最短路径Dijkstra算法的实现。

1、增加对仿真软件的认识,学会对各种软件的操作和使用方法;2、加深理解路径算法的概念;3、初步掌握系统的设计方法,培养独立工作能力。

参考程序如下:#include<iostream.h>// 定义状态代码及数据类型#define NULL 0#define OK 1#define ERROR 0#define INFINITY 255#define MAX_VERTEX_NUM 20typedef int Status;typedef int ElemType;// ----------------------- 队列结构 -------------------------// 节点存储结构typedef struct QNode{ElemType data;struct QNode *next;}QNode,*QueuePtr;// 队列typedef struct{QueuePtr front;QueuePtr rear;}LinkQueue;// 初始化队列Status InitQueue(LinkQueue &Q){Q.front=Q.rear=new QNode;if(!Q.front)return ERROR;Q.front->next=NULL;return OK;}// 入队Status EnQueue(LinkQueue &Q,ElemType e){QueuePtr p=NULL;p=new QNode;if(!p)return ERROR;p->data=e;p->next=NULL;Q.rear->next=p;Q.rear=p;return OK;}// 出队Status DeQueue(LinkQueue &Q,ElemType &e){QueuePtr p=NULL;if(Q.front==Q.rear)return ERROR;p=Q.front->next;e=p->data;Q.front->next=p->next;if(Q.rear==p) // 注意当出队后为空队的情况Q.rear=Q.front;delete p;return OK;}// 判断是否为空队列Status EmptyQueue(LinkQueue &Q){return Q.front==Q.rear?true:false;}// 复制队列(copy Q1 to Q2)Status CopyQueue(LinkQueue &Q1,LinkQueue &Q2){int e;QueuePtr p;while(!EmptyQueue(Q2)){ // clean Q2DeQueue(Q2,e);} // copy one by onep=Q1.front->next;while(p){e=p->data;p=p->next;EnQueue(Q2,e);}return OK;}// ---------------------- 图的结构:邻接矩阵(有向网)--------------------------//// 邻接矩阵元素typedef struct ArcCell{int adj; // arc value: >0, INFINITY: no linkchar *info;}AcrCell,AdjMatrix[MAX_VERTEX_NUM][MAX_VERTEX_NUM];// 图的结构typedef struct{char vexs[MAX_VERTEX_NUM][5]; // 顶点数组AdjMatrix arcs; // 邻接矩阵int vexnum; // 图当前的顶点数int arcnum; // 图当前边的个数}MGraph;// 建立邻接图(key=1为有向网,key=0为无向网)Status CreateUDN(MGraph &G,int vexnum,int edgenum,char *names,char *edges,int key){int i,j,k,value;// 输入当前图的顶点数,边个数G.vexnum=vexnum;G.arcnum=edgenum;// 各个顶点数据for(i=0;i<G.vexnum;++i){for(j=0;j<4;j++){G.vexs[i][j]=*names;names++;}G.vexs[i][4]='\0';}// 初始化邻接矩阵(全为INFINITY)for(i=0;i<MAX_VERTEX_NUM;++i){for(j=0;j<MAX_VERTEX_NUM;++j){G.arcs[i][j].adj=INFINITY;G.arcs[i][j].info=NULL;}}// 建立邻接矩阵每条边的数值for(k=0;k<G.arcnum;++k){i=int(*edges)-48;edges++;j=int(*edges)-48;edges++;value=(int(*edges)-48)*10;edges++;value+=int(*edges)-48;edges++;G.arcs[i][j].adj=value;if(!key){G.arcs[j][i].adj=value;}}return OK;}// 打印出邻接矩阵void PrintGraph(MGraph &G){int i,j;cout<<"\n//--------------- PrintMatrix -----------------//\n\n ";for(i=0;i<G.vexnum;++i){cout<<G.vexs[i]<<" ";}cout<<endl;for(i=0;i<G.vexnum;++i){cout<<"\n\n"<<G.vexs[i]<<" ";for(j=0;j<G.vexnum;++j){if(G.arcs[i][j].adj==INFINITY)cout<<" / ";elsecout<<" "<<G.arcs[i][j].adj<<" ";}}cout<<"\n\n//--------------- PrintMatrix -----------------//\n";}// ---------------------- 求源点v0到各点的最短路径--------------------------//void ShortestPath(MGraph &G,int v0){int D[MAX_VERTEX_NUM],final[MAX_VERTEX_NUM],i,w,v=0,min;// 建立队列数组,用以依次储存最短的路径LinkQueue Q[MAX_VERTEX_NUM];// 初始化数组for(i=0;i<G.vexnum;++i){InitQueue(Q[i]);D[i]=G.arcs[v0][i].adj;final[i]=false;}final[v0]=true;// 一个一个循环找出最短距离(共vexnum-1个)for(i=1;i<G.vexnum;++i){min=INFINITY;// 扫描找出非final集中最小的D[]for(w=0;w<G.vexnum;++w){if(!final[w] && D[w]<min){v=w;min=D[w];}}final[v]=true;// 更新各D[]数据for(w=0;w<G.vexnum;++w){if(!final[w] && G.arcs[v][w].adj+min<D[w]){D[w]=G.arcs[v][w].adj+min;CopyQueue(Q[v],Q[w]);EnQueue(Q[w],v);}}}// 打印出结果cout<<"//--------------- ShortestPath -----------------//\n\n";cout<<" 出发地->目的地\t最短距离\t详细路径\n\n";for(i=0;i<G.vexnum;i++){if(D[i]!=INFINITY){cout<<" "<<G.vexs[v0]<<" -> "<<G.vexs[i]<<"\t\t"<<D[i]<<" \t\t"; cout<<G.vexs[v0];while(!EmptyQueue(Q[i])){DeQueue(Q[i],v);cout<<" -> "<<G.vexs[v];}cout<<" -> "<<G.vexs[i]<<endl;}else{cout<<" "<<G.vexs[v0]<<" -> "<<G.vexs[i]<<"\t\tNo path!\n";}}cout<<"\n//--------------- ShortestPath -----------------//\n";}void PrintCity(char *names,int vexnum){int i,j;cout<<"列表:\n\n";for(i=0;i<vexnum;++i){cout<<" "<<i<<"-";for(j=0;j<4;j++){cout<<*names;names++;}cout<<" ";}cout<<"\n请选择出发地点 >";}void main(){MGraph G;// 图的结构数据char *edges,*names;int vexnum,arcnum,city,kind;vexnum=6;arcnum=10;names="A1 A2 A3 A4 A5 A6";edges="0103030505071205150623082403430152085407";do{PrintCity(names,vexnum);cin>>city;cout<<"\n\n操作:\n0-无向图列表 1-有向图列表\n2-无向图矩阵 3-有向图矩阵\n4-选择地点 5-退出\n\n请选择操作 >";do{cin>>kind;if(kind>=0 && kind <=3){CreateUDN(G,vexnum,arcnum,names,edges,kind%2);switch(kind/2){case 0:ShortestPath(G,city);break;case 1:PrintGraph(G);break;}}cout<<"\n\n操作:\n0-无向图列表 1-有向图列表\n2-无向图矩阵 3-有向图矩阵\n4-选择地点 5-退出\n\n请选择操作 >";}while(kind<4);}while(kind<5);}四、主要技术关键的分析、解决、方案比较1、按照实验原理和实验步骤完成设计过程。

《数据通信与计算机网络》实验指导书王仕奎编安徽师范大学物理与电子信息学院2010.2目录实验一常用的传输介质:双绞线的制作 (3)实验二计算机异步串行通信 (5)实验三 Windows 2000 Server的安装 (7)实验四局域网组网 (10)实验五网络管理 (13)实验一常用的传输介质:双绞线的制作【目的要求】1、了解非屏蔽双绞线制作的相关标准。

2、掌握在各种应用环境下非屏蔽双绞线的作用与制作。

3、掌握网线线缆测试仪的使用。

【实验设备】压线钳、测线仪、双绞线、 RJ-45 水晶头。

【实验内容】一、知识预习1、常用的物理传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。

双绞线可分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。

目前,局域网通常使用非屏蔽双绞线作为布线的传输介质进行组网。

UTP双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。

在EIA/TIA 568标准中,规定了两种双绞线的线序568A与568B,如下图所示:两种标准的线序如下:EIA/TIA 568A 标准:白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕(从左起)EIA/TIA 568B 标准:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕(从左起)2、网线制作方法有两种:直通线:双绞线两边都按照EIAT/TIA 568B 标准连接水晶头。

交叉线:双绞线一边是按照EIAT/TIA 568A 标准连接,另一边按照EIT/TIA 568B 标准连接水晶头。

直通线和交叉线的应用规则为:不同类型设备间的连接使用直通线,同类型设备间连接使用交叉线。

例:计算机与交换机、交换机与路由器间的连接使用直通线,而计算机与计算机、交换机与交换机间连接则要使用交叉线。

二、直通线制作步骤:1、先用双绞线剥线器将双绞线的外皮除去3厘米左右,如下图。

2、将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的左方,棕色对线拨向右方向,绿色对线拨向前方,蓝色对线拨向后方,如下图所示。

《数据通信与计算机网络》课程实验大纲一、课程名称:《数据通信与计算机网络》二、教学对象:计算机网络技术专业、三年制三、学时:28学时四、课程性质、任务和要求:课程性质:本课程是计算机网络技术专业必修的一门专业课程,是后续学习其他计算机网络技术课程的基础,是计算机专业重点课程之一。

该实验主要是帮助学生掌握和了解计算机网络的基本原理、工作过程和实现方法,通过实验教学了,加深学生对计算机网络技术理论的认识和理解,培养网络应用技能。

目的要求:计算机网络的发展非常迅速,新的技术不断出现。

本课程的目的是通过一系列的通信和计算机网络实验,配合理论教学部分,使学生了解通信技术和计算机网络技术的基本原理和应用,掌握网络设备的基本知识,提高学生的实际组网能力、实践能力和创新能力。

五、实验教学类型和教学内容实验一计算机网络组成简介【目的要求】通过学习计算机网络的基本知识,了解计算机网络的组建方法及基本工作流程,了解构建计算机网络的硬件设备和所需的软件环境,使学生熟悉计算机网络环境,为后续课程学习打下良好基础。

【实验类型】教师介绍,学生学习和观摩。

【实验内容】一、参观网络实验室和互联网络中心,了解网络硬件环境二、了解网络的软件环境实验二常用的传输介质:双绞线的制作【目的要求】1、了解非屏蔽双绞线制作的相关标准。

2、掌握在各种应用环境下非屏蔽双绞线的作用与制作。

3、掌握网线线缆测试仪的使用。

【实验设备】压线钳、测线仪、双绞线、 RJ-45 水晶头。

【实验内容】一、知识预习,了解UTP双绞线制作的相关标准二、直通线制作(要求每个学生动手进行线缆的制作)三、使用线缆测试仪测试制作线缆可用性实验三计算机异步串行通信【目的要求】1、通过实验,了解计算机异步串行通信的概念和原理。

2、掌握使用超级终端(Hyper Terminal),通过电话网拨号方式实现两台计算机间点对点交互通信和文件传送。

3、掌握调制解调器的拨号呼叫连接控制过程。

数据通信与计算机网络技术课程设计1. 引言数据通信与计算机网络技术是计算机科学与技术领域中非常重要的一门课程,涵盖了计算机网络的原理、技术、协议和应用等方面的知识。

本文将介绍一份关于数据通信与计算机网络技术的课程设计,旨在帮助学生深入理解这门课程的核心概念。

2. 课程设计目标本课程设计旨在:1.通过实践提高学生的编程能力以及对计算机网络技术的理解;2.帮助学生加深对计算机网络协议的认识;3.强化学生对网络通信的分析和设计能力。

3. 课程设计内容本课程设计分为两个部分:实验环节和课程报告。

3.1 实验环节1.基础实验:设计一个简单的客户端与服务器之间的通信模型,学生需要根据自己的理解进行设计和实现。

实验包括了从客户端发送数据到服务器、服务器处理数据、服务器返回数据给客户端等方面。

2.简单协议实验:学生需要设计和实现一个简单的数据传输协议,包含了传输数据的格式、校验和、重传以及接收窗口等方面,应用于实验1中的通信模型之中。

3.网络协议实验:学生需要深入理解网络协议栈,并实现IP、ICMP和TCP协议,再应用于实验1中的通信模型之中。

3.2 课程报告1.实验报告:每个实验结束后,学生需按照实验规范编写实验报告,包括了实验目的、实验原理、实验内容、实验结果以及实验感想等方面。

2.文献综述:学生需选取一个热门的网络技术主题,进行综述并撰写文献综述报告,要求包括了文献综述背景、文献综述内容以及文献综述结论等方面。

4. 课程设计实施本课程设计以小组为单位,每个小组由5至6名学生组成,负责共同完成一个实验和一个报告。

实验结束后,每个小组需要进行课堂演示,由其他同学和教师进行评分。

5. 总结数据通信与计算机网络技术是计算机科学与技术领域中的核心课程,本课程设计旨在帮助学生深入理解计算机网络的基本原理、技术、协议和应用等方面的知识,并通过实践提高学生的编程能力以及对计算机网络技术的理解。

通过本课程设计实施,学生不仅能够充分发挥自己的创新能力,同时也能够培养自己的团队协作能力,为将来的职业生涯奠定坚实的基础。

数据通信与计算机网络课程设计一、引言数据通信与计算机网络是现代信息技术的基础和核心,它涉及到计算机网络的基本原理、协议和技术,以及数据通信的基本概念和方法。

本文将针对数据通信与计算机网络课程设计的要求,详细介绍课程设计的目标、内容、方法和评价标准。

二、课程设计目标数据通信与计算机网络课程设计的目标是培养学生的计算机网络理论与实践能力,使其能够独立设计和实现简单的计算机网络系统。

具体目标如下:1. 理解计算机网络的基本原理和概念;2. 掌握常见的网络协议和技术;3. 能够使用网络工具进行网络配置和故障排除;4. 能够设计和实现简单的局域网和广域网。

三、课程设计内容数据通信与计算机网络课程设计的内容包括以下几个方面:1. 计算机网络的基本概念和体系结构;2. 网络协议的基本原理和常见协议的详细介绍;3. 网络设备的配置和管理;4. 局域网和广域网的设计和实现;5. 网络安全和故障排除。

四、课程设计方法数据通信与计算机网络课程设计采用以下方法进行教学:1. 理论讲授:通过课堂讲授,介绍计算机网络的基本原理和概念,以及常见的网络协议和技术;2. 实验操作:通过实验操作,让学生亲自配置和管理网络设备,设计和实现局域网和广域网,培养实践能力;3. 项目实践:通过项目实践,让学生参预到真正的网络设计和实施过程中,锻炼解决实际问题的能力;4. 讨论和交流:鼓励学生在课程设计过程中进行讨论和交流,促进知识的共享和合作。

五、课程设计评价标准数据通信与计算机网络课程设计的评价标准主要包括以下几个方面:1. 设计方案的合理性和完整性:评估学生的设计方案是否合理、完整,是否考虑到了网络的性能、安全和可靠性等因素;2. 实验操作的准确性和熟练程度:评估学生在实验操作中是否准确无误地完成为了各项任务,并且熟练掌握了网络设备的配置和管理技术;3. 项目实践的成果和质量:评估学生在项目实践中的成果和质量,包括网络设计的完整性、可行性和可扩展性等方面;4. 讨论和交流的积极性和贡献度:评估学生在课程设计过程中的讨论和交流的积极性和贡献度,包括对他人问题的解答和建议等。

计算机通信与网络课程设计指导书计算机通信与网络课程是现代计算机科学领域中最重要的一门基础课程之一。

本课程的目的是帮助学生了解计算机通信与网络原理,掌握计算机通信与网络的基本技术和应用,能够在实际中运用这些技术解决计算机通信与网络问题。

为了更好地完成本课程,以下是计算机通信与网络课程设计指导书,帮助同学们顺利完成课程学习。

一、课程概述计算机通信与网络课程旨在培养学生的计算机网络基本技能,包括网络协议、局域网、广域网、互联网和网络安全等方面的知识。

学生将深入探究网络的构建、协议的设计、网络拓扑、网络服务等各个方面的基础概念和原理,建立通信网络技能,为后续学习和实践工作打下一定的基础。

二、课程目标1.了解计算机网络的基础概念、技术和基本原理。

2.掌握计算机网络的常见协议、网络服务和常见网络故障的解决方法。

3.熟悉计算机网络的拓扑结构和元件,包括传输媒介、交换机、路由器等。

4.了解网络传输的概念、网络安全、无线网络通信、移动通信等方面的知识。

5.学习如何用现代软件工具进行网络设计和主机配置。

三、课程安排本课程分为两个部分,第一部分为理论讲解,第二部分为实验操作。

具体安排如下:1.理论讲解(每周两次,共计20次)第一周:计算机通信与网络基础概念第二周:网络构型和拓扑第三周:网络协议和标准第四周:网络协议分层和传输介质第五周:网络拓扑和数据传输介质第六周:局域网和广域网第七周:互联网的架构和技术第八周:网络安全和常见问题第九周:无线网络通信和移动通信第十周:网络服务和质量保障2.实验操作(共计10次)实验一:网络拓扑和数据传输介质的实验实验二:局域网和广域网的实验实验三:互联网的实验实验四:网络安全性实验实验五:无线网络通信和移动通信实验实验六:网络应用和服务实验实验七:实现网络拓扑结构和配置例子实验八:初步攻击技术和防范方法实验实验九:网络设备、网络拓扑和网络服务的故障排除实验实验十:网络安全性分析和评估实验四、课程评估本课程采用综合评估体系,并根据学生的表现进行加权处理,包括单次考试、实验报告和出勤率等指标,期末成绩占总成绩的60%,平时成绩占总成绩的40%。

数据通信与网络技术实验指导书数据通信和网络技术实验指导书是计算机科学学生学习数据通信和网络技术课程时最重要的参考资料之一。

它是一本详细的指南,它帮助学生了解和掌握数据通信和网络技术的实践操作。

本文将介绍数据通信和网络技术实验指导书的重要性及其使用方法。

数据通信和网络技术实验指导书的重要性1. 强化理论知识:指导书为学生提供了实验操作的步骤,让学生能够将课堂上学到的理论知识应用到实践当中去,从而进一步加深对理论知识的理解和掌握。

2. 提高实践能力:实践操作是学习数据通信和网络技术必须的一部分,通过本书的指引,学生可以学会如何使用网络设备和工具,并通过实验掌握网络通信的各种技术。

3. 增加实验安全性:数据通信和网络技术实验涉及到比较复杂的网络设备和工具,如果操作不当会造成意外,指导书提供了一系列的注意事项和安全规范,避免了实验中发生意外。

使用方法1. 阅读实验指导书:在进行实验之前,首先需要阅读指导书的实验内容、实验步骤、所需的实验器材等相关信息,了解实验整体流程。

2. 准备实验器材:实验根据实验内容及实验步骤需要的器材,准备好必要的设备、软件、固件等方面的支持。

3. 操作实验步骤:按照指导书的步骤进行实验操作。

在实验过程中可以根据需要对实验进行调整。

4. 安全注意:在进行实验时,需要注意实验环境和实验设备的安全问题。

指导书中也会对实验的安全问题提供相应的提示。

5. 总结与评估:每一次实验结束后,学生都需要总结实验内容和结果,并进行相应的评估来检查你是否可以按照指导书的指引进行实验。

数据通信和网络技术实验指导书对于学生的学习来说是至关重要的。

它是一个深入理解和掌握网络通信技术的有力工具。

使用指导书所提供的步骤和规范可以带给学生更为全面的学习体验,并且帮助他们更好地掌握实验操作的技能。

因此,学生应该经常使用和参考这本指导书,才能真正地学好数据通信和网络技术这一门学科。

数据通信与计算机网络教学设计一、前言网络技术的快速发展使得现代社会的信息传输更加便捷和快速。

然而,随着互联网的普及,网络安全问题也日益显著。

为了满足职业需求,适应社会发展,现代教育需加强网络安全教学,提高学生的网络安全意识和能力。

从应用角度考虑,本文将介绍数据通信与计算机网络教学设计。

二、目标和要求1. 目标•了解计算机网络的基本概念和体系结构;•熟悉 OSI 模型和 TCP/IP 协议;•熟悉常见的网络设备、拓扑结构和应用。

2. 要求•知道计算机网络的基本概念、术语,可以运用计算机网络的原理和技术解决与计算机网络相关的问题;•熟悉数据通信的基本概念和通信方式,对数据通信技术应用能够正确理解和运用;•掌握 TCP/IP 协议四层协议与 OSI 七层协议模型;•能够较好地理解网络的连接方式和传输媒介;•能够较好地掌握常见的网络设备、拓扑结构和应用。

三、课程教学内容1. 基础课程1.1 计算机网络的基础概念介绍计算机网络的基本概念,如网络类型、网络拓扑结构、网络协议和网络通信基础等。

1.2 OSI 模型介绍 OSI 模型的七层协议以及各层协议应用。

1.3 TCP/IP 协议介绍 TCP/IP 协议的四层协议以及各层协议应用,讨论 TCP/IP 协议的优点和不足。

2. 实践课程2.1 常见网络设备的配置介绍常见的网络设备(如交换机、路由器等)的配置和作用,包括 VLAN、接口配置、路由协议等。

2.2 网络通信的实践应用讨论常见的网络通信实践应用,包括远程登录、Web 网络服务、FTP 文件传输、电子邮件等。

四、教学方法在课程教学中,应采用问题导向和案例教学的方法,结合学生自学、课堂讨论、实验操作等教学方式,提高学生的思考能力和动手实践能力,在培养学生计算机网络应用能力的同时,注重安全意识和安全技能的培养。

五、教学评价应在教学过程中定期进行评价,其中包括学生自评、元评(如考试、作业)和教师评价等。

并针对评价结果调整教学内容和方法,不断完善教学。

第1章计算机网络概论本章学习目标*理解计算机网络的基本概念*了解计算机网络的基本功能*理解LAN、MAN和WAN的组成和功能*掌握常见的网络拓朴结构及特点*理解OSI参考模型的基本结构*理解TCP/IP模型的基本组成主要学习内容:1。

1 计算机网络的发展过程1.2 计算机网络的组成1.3 计算机网络的功能1.4 计算机网络的分类1.5 计算机网络的拓朴结构1。

6 计算机网络的标准及相关标准化组织1.1 计算机网络的发展过程计算机网络是计算机技术和通信技术的产物。

网络的雏形:多终端的大型机.以共享资源为目的的计算机网络:基于个人计算机的局域网:标准化网络:基于OSI/RM七层参考模型的网络Internet简介因特网的演进:1969—1983 研究试验阶段1983-1994 因特网在教育科研领域广泛使用的实用阶段1994—现在商业化发展阶段重要历史事件:计算机网络定义:计算机网络是自主计算机的互联集合。

互联可以通过电缆(电话线、网线或光纤等)来实现,也可以采用无线连接,使用无线电信号、激光或红外技术、或者卫星传输。

总之,两台计算机如果能互相交换信息即称为互联。

自主计算机其实就是指具有独立功能的计算机。

如果一台计算机脱离了网络或其它计算机就不能工作,则不是自主的。

1。

2 计算机网络的组成计算机网络的硬件组成 :通信子网和资源子网:在整个计算机网络中总会有一部分是用来对信息进行传递的,对于网络中的这部分我们称之为通信子网。

网络的另一个重要作用就是提供各种服务。

在网络中由资源子网来完成这些功能。

1。

3 计算机网络的功能核心问题是资源共享.其目的是让网络上的用户无论资源的物理位置在哪里,都能使用网络中的程序、设备,尤其是数据。

这样可以使用户解脱“地理位置的束缚”,同时带来经济上的好处。

第二个功能是依靠可替代的资源来提高可靠性。

网络的另一个目的是可扩充性,即当工作负荷加大时,只要增加更多的处理器,就能逐步改善系统的性能。

数据通信与计算机网络课程教学大纲《数据通信与计算机网络》课程教学大纲一、课程名称:《数据通信与计算机网络》二、教学对象:计算机网络技术专业、三年制三、学分与学时:4学分,64学时(实验28学时)四、课程模块类别及课程属性:专业基础能力课程、必修课五、课程性质与目的要求:课程性质:本课程是计算机网络技术专业的专业必修课。

课程系统地讲授了计算机网络的体系结构概念,对各个网络功能层的基本概念、工作原理和通信规程,数据通信技术、广域网和局域网技术、以及网络应用技术和发展都作了详细介绍。

配合该课程的实验教学,将帮助学生掌握和了解计算机网络的基本原理、工作过程和实现方法,加深学生对计算机网络技术理论的认识和理解,培养网络应用技能。

目的要求:本课程的目的,是使学生建立计算机网络体系机构的概念,掌握数据通信的基本概念和计算机网络的工作原理,了解计算机网络技术的应用和发展,辅以精心设计跟踪实际应用的实验教学内容,对提升学生动手操作实践能力,为后续的计算机网络专业课程的学习,建立良好的基础。

六、教学内容:(一)计算机网络网络概论【目的要求】1、了解:(1)计算机网络的发展过程。

(2)计算机网络的分类方法。

(3)计算机网络的基本结构。

(4)研究计算机网络拓扑的重要性。

(5)OSI参考模型层次划分原则;OSI参考模型的基本结构。

2、掌握:(1)计算机网络的定义。

(2)广域网、城域网与局域网的特点。

(3)资源子网的主要功能与组成;通信子网的主要功能与组成。

(4)计算机网络拓扑的定义;主要网络拓扑构型的特点。

(5)OSI参考模型各层的功能;OSI环境中的数据传输过程。

(6)初步掌握TCP/IP体系结构。

【教学内容】1、计算机网络的发展过程。

2、计算机网络的分类方法。

3、计算机网络的基本结构。

4、研究计算机网络拓扑的重要性。

5、OSI参考模型层次划分原则;OSI参考模型的基本结构。

6、计算机网络的定义。

7、广域网、城域网与局域网的特点。

《数据通信与计算机网络》课程设计指导书

课程代号:41110150

总学时(或周数):一周

适用专业:计算机科学与技术

先修课程:计算机基础

一、课程设计(实践)目的

《数据通信与计算机网络课程设计》是实践性教学环节之一,是《数据通信与计算机网络》课程的辅助教学课程。

通过课程设计,使学生数据通信及网络的基本概念,结合实际的操作和设计,巩固和加深数据通信与计算机网络课程中所学的理论知识和实际应用能力,通过课程设计训练,基本掌握对网络架构的分析问题,加深对OSI七层模型、TCP/IP模型的各层功能和设计思想的理解,掌握组建计算机网络的基本技术,特别是网络规划、设计和IP地址的分配,使学生获得初步的网络应用经验,为以后从事生产和科研工作打下一定的基础。

把理论课与实验课所学内容做一综合,并在此基础上强化学生的实践意识、提高其实际动手能力和创新能力。

二、课程设计(实践)要求

我们首先虚构一个校园网或企业网的实际需求,然后按照需求对这个网络进行规划及配置。

通过全面的综合练习,使学生了解网络设计及规划的步骤,掌握网络设备的配置及使用方法。

集中安排1周进行课程设计,每个同学独立完成。

要求学生根据教师布置题目的需求描述,进行需求分析、调研、以及上机实践操作,最后提交课程设计报告。

要求如下:

1、要充分认识课程设计对培养自己的重要性,认真做好设计前的各项准备工作。

2、既要虚心接受老师的指导,又要充分发挥主观能动性。

结合课题,独立思考,努力钻研,勤于实践,勇于创新。

3、独立按时完成规定的工作任务,不得弄虚作假,不准抄袭他人内容,否则成绩以不及格计。

4、课程设计期间,无故缺席按旷课处理;缺席时间达四分之一以上者,其成绩

按不及格处理。

5、在设计过程中,要严格要求自己,树立严肃、严密、严谨的科学态度,必须按时、按质、按量完成课程设计。

三、课程设计(实践)内容

根据所学知识,自己设计一个校园网的建设方案(假设有计算机系楼,数学系楼,英语系楼,物理系楼及行政楼。

建议分为5个VLAN)。

同时,校园网通过一台路由器与分校区网络的路由器相连(注:两个校区分配的IP地址属于不同网段)

具体要求如下:

1、根据要求对指定校园网及企业网进行需求分析,提交需求分析报告;

2、在需求分析的基础上进行系统设计、技术选型,规划、设计网络的逻辑拓扑方案、布线设计等,划分子网,设计子网地址、掩码和网关,为每个子网中的计算机指定IP地址;

3、根据条件进行设备选型,决定各类硬件和软件的配置和经费预算方案;

4、在Boson中按照已规划好的网络拓扑图,进行计算机与交换机或路由器的连接;对计算机进行配置(配置IP地址、掩码和网关等参数),对交换机及路由器进行配置,根据网络需求创建不同的VLAN,实现不同VLAN计算机之间的隔离,但要实现特定VLAN(计算机系与物理系)间的计算机之间的连通。

5、在两个校区的校园网出口路由器上配置静态路由,实现两个校区的计算机之间的连通。

6、对网络应用服务器(DNS、DHCP、WEB、EMAIL、FTP)进行规划及配置(在虚拟机中完成)。

7、在书写课程设计报告时要求:网络设计拓扑图清楚,规划方案结构合理、条理清晰、语句通顺,课程设计报告的目录可参考附录。

注: 1、第1、2、3、4、5项是每个学生的必做项目。

2、第6项是为学生的选做项目。

四、课程设计(实践)进度安排

课程设计按照教学要求需要一周时间完成,一周中每天(按每周5天)至少要保证3-4小时的时间来进行课程设计。

课程设计大体分五个阶段:

1、搜集资料:进行课题调查,搜集相关资料。

2、需求分析:对给定网络的实际要求进行分析,确定网络规划的总体架构。

3、网络设计:进行网络拓扑图的设计,网络设备的选型,网络IP 地址及虚拟局域网的规划,网络设备的配置,网络服务器的配置等。

4、网络测试:对网络设备进行测试,验证各种网络设备之间的连通性及网络服务器的可用性。

5、课程设计报告书的书写。

6、验收与评分:指导教师对每个同学所规划的网络进行综合验收,结合设计报告,根据课程设计成绩的评定方法,评出成绩。

时间安排:

1、搜集资料,进行需求分析半天

2、网络设计,设备配置及网络测试 2天

3、课程设计报告书的书写 2天

4、验收与评分半天

五、使用教材与参考资料

1.《数据通信与网络(影印版)》第三版机械工业出版社,2005年

2.《计算机网络与通信》,冯博琴主编经济科学出版社 2000年

3.《计算机网络实用教程》,刘四清,田力主编清华大学出版社 2005年出版

六、考核方式与成绩评定标准

由指导教师根据学生完成任务的情况、课程设计说明书的质量和课程设计过程中的工作态度及实践操作完成情况等综合打分,其中课程设计说明书占50%,实践操作配置占30%,工作态度占20%。

成绩评定实行优秀、良好、中等、及格和不及格五个等级。

优秀者人数一般不得超过总人数的20%。

不及格者不能得到相应的学分,需重新做课程设计,经指导教师考核及格后,方可取得相应学分。

七、本指导书编写参照系、编写根据、编制人

编写人:吴征远

2010年2月12

附录:

参考目录:

第一章现状与需求分析 .....................................................................................

1.1校园网建设思路与规划.....................................

1.2校园网建设目标...........................................

1.3校园网建设要求...........................................

第二章网络方案设计 .........................................................................................

2.1设备选型考虑 ............................................

2.2网络拓扑结构 ............................................

2.3设备配置描述 ............................................

2.4广域网与拔号网设计 ......................................

第三章网络设计分析 .........................................................................................

3.1高性能、高带宽的网络主干.................................

3.2可靠性设计 ..............................................

3.3网络的安全性设计 ........................................

3.4IP地址规划..............................................

3.5VLAN规划................................................

3.6路由协议规划 ............................................

3.7静态路由.................................................

第四章网络应用设计 .........................................................................................

4.1服务器平台选择 ..........................................

4.2服务器分析与设计 ........................................

4.3服务器的配置.............................................。