新中国农业政策的四次调整

- 格式:ppt

- 大小:928.00 KB

- 文档页数:19

发展历程与成就:一、新民主主义革命时期1.建党和大革命时期(1)中共一大(1921年7月23日,上海),中国共产党的成立,是中国历史上开天辟地的大事,自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了。

(2)1926年至1927年,中共与国民党合作进行北伐,基本上推翻了北洋军阀的黑暗统治。

(3)北伐战争中,以共产党员、共青团员为主的叶挺独立团屡立战功。

2.土地革命时期(1)1927年8月1日,周恩来等领导南昌起义,打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪。

(2)1927年9月,毛泽东领导工农革命军发动秋收起义,起义失败后,毛泽东放弃进攻城市,转而向敌人力量薄的农村进军,建立了井冈山革命根据地。

(3)1928年4月,井冈山会师,建立了中国革命第一支坚强队伍——中国工农红军第四军。

(4)1934年10月,由于第五次反围剿失败,中央工农红军被迫进行长征。

长征途中召开了遵义会议,确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。

1936年10月,红军三大主力在会宁会师,长征胜利结束。

(5)知道南昌起义,讲述朱德和毛泽东井冈山会师的故事,了解中国共产党创建工农红军和农村革命根据地的意义。

(6)讲述中国工农红军长征的故事,体会红军的革命英雄主义精神,认识中国革命历程的艰难曲折。

补充:红军长征路线图:1934年10月从中央革命根据地出发-突破湘江四道封锁线-渡乌江-占遵义-四渡赤水-巧渡金沙江-飞夺泸定挢-爬雪山-过草地-1935年10月到到达陕北吴起镇-1936年10月红军三大主力(红一、红二、红四方面军)在甘肃会宁会师,标志长征胜利结束。

3.抗日战争时期(1)西安事变的和平解决,标志着十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

(2)卢沟桥事变爆发后,国共两党正式建立抗日民族统一战线,开始领导全民族抗战,工农红军改编为八路军、新四军。

(3)1937年9月,八路军取得平型关大捷,这是中国抗战以来第一次大捷。

(4)1940年8月,八路军在彭德怀的指挥下,进行百团大战。

二、批评和自我批评,勇于认识和纠正自身的错误,是中国共产党提高执政能力建设的重要内容之一,也是中国共产党与近代所有其他政党的不同之处。

1、在社会主义道路的探索中出现挫折与失误的认识:探索中国式的社会主义建设道路,是一个长期、曲折的过程,尽管在探索中出现了严重失误,但是,由于党和人民的艰苦努力,我国的社会主义建设仍然取得了巨大成就。

这些成就,成为后来进行现代化建设的坚实基础。

在社会主义建设中涌现出来的先进人物,是中华民族的脊梁,是我们学习的楷模。

2、结合所学知识回答下列问题:(1)新中国成立前,中国共产党是怎样逐步纠正自身的错误走向成熟的?①中国共产党成立后,领导工人运动失败后,认识到中国人民面对的敌人十分强大,单靠工人阶级单枪匹马是不能战胜敌人的,必须走联合的道路,实现了国共两党的第一次合作;②大革命失败后,认识到革命要想成功,必须掌握革命的领导权,建立革命武装,坚持武装斗争,打响了反抗国民党反动派的第一枪,建立革命武装,开展独立的武装斗争;③南昌起义和秋收起义失利后,认识到俄国的革命道路在中国行不通,必须结合中国的国情,开辟了农村包围城市,武装夺取政权的革命道路;④第五次反围剿失败后,红军被迫进行战略转移,长征途中召开遵义会议确立以毛泽东为核心的党中央的正确领导挽救了党挽留了红军,成为中国共产党的历史上一个生死攸关的转折点。

(2)新中国成立后,中国共产党在社会主义建设中犯了那些严重的错误?这些错误是在哪次会议上得到全面纠正的?有何意义?“大跃进”和“人民公社化运动”“文化大革命”;十一届三中全会,我国从此走上了改革开放,建设中国特色的社会主义的正确道路。

(3)在纠正上述错误的过程中,中国共产党在指导思想上逐渐树立起一面新旗帜。

这面旗帜是什么?在这一旗帜指引下,祖国统一大业有何突破性进展?邓小平理论;成功的解决了香港和澳门问题。

(4)20世纪末国际社会主义运动出现了严重的挫折,为中国共产党加强执政能力建设提供了历史教训,这一“严重挫折”指什么?东欧剧变和苏联解体,共产党失去执政地位。

1.建国后农村生产关系四次调整:1.1950-1952年,进行土地改革,实行农民土地所有制,即土地私有制2.1953-1956年,进行农业合作化运动,变土地私有为公有3.1958年开始人民公社化运动4.新时期实行家庭联产承包责任制,在坚持土地公有的基础上,农民拥有使用权。

2.近代时期中国政府名称变化晚清政府(1840—1912),中华民国政府(1912—1949),这期间由于政治中心和掌握实际权力的政治派别不同,又分为南京临时政府(1912年1月1日,结束於1912年3月12日),北洋军阀政府(1912-1927),南京国民政府(1927-1949)。

3.中国近现代史分期近代(1840--1949):旧民主主义革命时期(1840-1919.5.4)新民主主义革命时期(1919-1949)1919年5月——1921年:马克思主义的传播和中国共产党的成立1921年——1923年:第一次工人运动的蓬勃发展1924年——1927年:国民大革命1927年7月——1937年7月:国共十年对峙时期1937年7月——1945年8月:抗日战争时期1946年6月——1949年9月:解放战争时期现代(1949-至今)1.1949-1956,由新民主主义向社会主义过渡(1953开始三大改造)2.1956-1965,十年建设时期(1956,进入社会主义初级阶段)3.1966-1976,文化大革命时期4.1978-现在,中国特色社会主义现代化建设新时期(改革开放)4.中共领导军队名称变化1924-1927, 国民革命军1927~1937,中国工农红军1937~1945,国民革命军第八路军(后改为第十八集团军,但仍习惯叫八路)新编第四军1945至今,中国人民解放军5.中国近代国旗变化(大清龙旗) (五色旗) (青天白日旗)6.国共重要会议1.国民党“一大”的召开:国共第一次合作2.中共一大:(1921.7.23;上海→嘉兴南湖):决定成立中国共产党3.中共八七会议(1927年8月7日;汉口):确定了开展土地革命和武装反抗国民党统治的总方针。

新中国60年农村土地制度的四次重大改革新中国的农村土地制度经历了四次重大变革。

第一次是土地改革(1949.9~1953年春)。

土地改革是革命战争年代中国共产党关于农村土地问题的政策主张和根据地“分田分地”探索在夺取政权条件下的一次充分的实现,是抗日战争和解放战争时期解放区土地改革的延续、扩展和深化。

1949年9月29日通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,“凡已实行土地改革的地区,必须保护农民已得土地的所有权。

凡尚未实行土地改革的地区,必须发动农民群众,建立农民团体,经过清出土匪恶霸、减租减息和分配土地等项步骤,实现耕者有其田”。

1950年6月颁布实施《中华人民共和国土地改革法》,我国土地改革在全面展开。

到1953年春,除了中共中央决定不进行土地改革的一些少数民族地区(约700万人)外,中国大陆的土地改革已宣告完成,3亿多无地和少地的贫苦农民获得了7亿多亩土地,免除了350亿公斤的粮食地租,实现了几代人“耕者有其田”的夙愿。

从新中国初期的历史文献看出:“农民在分得土地以后,是作为小的私有主而存在的……”;农民私有土地可以买卖、租佃,但要受一定的限制。

为保护农民土地私有财产权利,当时的县人民政府普遍给农民颁发了《土地房产所有证》,在这份全国基本统一法律文本中规定:农民土地房产“为本户(本人)私有产业,耕种、居住、典当、转让、赠与、出租等完全自由,任何人不得侵犯”。

土地改革产生的深刻影响在随后几年的农业增长中已经表现得淋漓尽致。

1952年与1949年相比,粮食总产量由11318万吨增加到16392万吨,年平均递增13.14%;棉花总产量由44.4万吨增加到130.4万吨,年平均递增43.15%;油料由256.4万吨增加到419.3万吨,年平均递增21.17%。

第二次是互助合作运动中的土地制度变革(1953~1957)。

互助合作运动大致上经历了两个阶段。

一是从全国解放到1955年夏的互助组和初级社阶段;二是自1955年夏至1957年的高级社阶段。

部编版:八下历史《新中国成立以来我国农业政策的调整》一、农业政策的四次调整:1、土地改革(1950—1952)(1)开始:新中国成立后,于1950年颁布了《中华人民共和国土地改革法》。

(2)核心内容:废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。

(仍然是土地私有制)(3)结果:到1952年底,除部分少数民族地区外,全国大陆基本完成土地改革。

农民真正获得了解放。

(4)意义:彻底摧毁了我国存在两千多年的封建土地制度;农民翻了身,成为土地的主人;巩固了人民政权;解放了农村生产力,为国家工业化建设准备了条件。

2、农业合作化(三大改造)(1953—1957年)(1)原因:土改以后,我国农业仍是一家一户分散经营,农产品满足不了国家工业化建设的需要。

(2)形式:引导农民参加农业生产合作社,走农业合作化(集体化)的道路。

(集体土地公有制)(3)目的:走集体化和共同富裕的社会主义道路。

(4)结果:1956年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社。

(5)意义:推动了农业生产的发展和手工业的社会主义改造。

3、人民公社化运动(1958—1978年)(1)原因:在社会主义道路探索过程中,主观地认为农业合作化的规模越大,公有化程度越高,就越能促进生产力发展。

(2)形式:以生产队为基本单位的全体社员共同所有、共同经营的农村经济管理格局。

(3)表现:高指标、瞎指挥、浮夸风、“共产风”、吃“大锅饭”等。

(4)核心:“一大二公”(扩大公有化规模,提高公有化程度,实行平均主义,刮“共产风”),实行土地公有制。

(5)评价:是社会主义道路探索过程中的严重失误。

严重脱离当时农村生产力水平;严重挫伤了农民生产积极性,破坏了农业生产,使农村生产停滞不前。

4、家庭联产承包责任制(1978年—至今)(1)开始:1978年十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放的政策。

(2)形式:家庭联产承包责任制。

即在公有制基础上,集体所有的土地长期包给农民使用,把农民的责、权、利紧密结合起来,实行“分田包产到户,自负盈亏”。

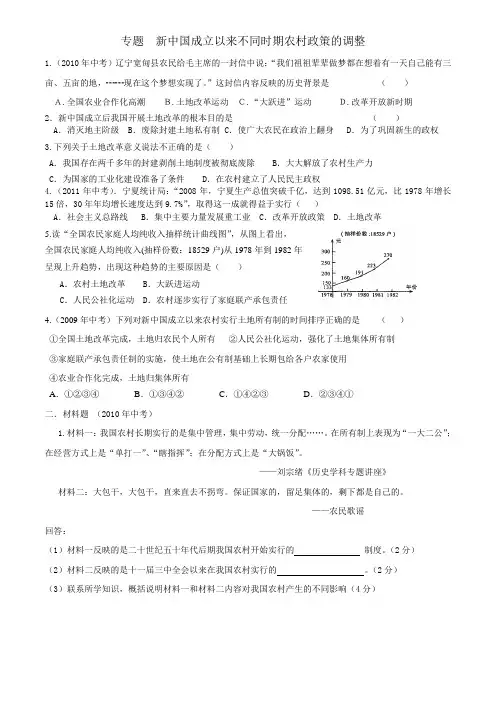

专题新中国成立以来不同时期农村政策的调整1.(2010年中考)辽宁宽甸县农民给毛主席的一封信中说:“我们祖祖辈辈做梦都在想着有一天自己能有三亩、五亩的地,┅┅现在这个梦想实现了。

”这封信内容反映的历史背景是()A.全国农业合作化高潮B.土地改革运动C.“大跃进”运动D.改革开放新时期2.新中国成立后我国开展土地改革的根本目的是()A.消灭地主阶级B.废除封建土地私有制 C.使广大农民在政治上翻身 D.为了巩固新生的政权3.下列关于土地改革意义说法不正确的是()A.我国存在两千多年的封建剥削土地制度被彻底废除 B.大大解放了农村生产力C.为国家的工业化建设准备了条件 D.在农村建立了人民民主政权4.(2011年中考).宁夏统计局:“2008年,宁夏生产总值突破千亿,达到1098.51亿元,比1978年增长15倍,30年年均增长速度达到9.7%”,取得这一成就得益于实行()A.社会主义总路线 B.集中主要力量发展重工业 C.改革开放政策 D.土地改革5.读“全国农民家庭人均纯收入抽样统计曲线图”,从图上看出,全国农民家庭人均纯收入(抽样份数:18529户)从1978年到1982年呈现上升趋势,出现这种趋势的主要原因是()A.农村土地改革 B.大跃进运动C.人民公社化运动 D.农村逐步实行了家庭联产承包责任4.(2009年中考)下列对新中国成立以来农村实行土地所有制的时间排序正确的是()①全国土地改革完成,土地归农民个人所有②人民公社化运动,强化了土地集体所有制③家庭联产承包责任制的实施,使土地在公有制基础上长期包给各户农家使用④农业合作化完成,土地归集体所有A.①②③④B.①③④②C.①④②③D.②③④①二.材料题(2010年中考)1.材料一:我国农村长期实行的是集中管理,集中劳动,统一分配……。

在所有制上表现为“一大二公”;在经营方式上是“单打一”、“瞎指挥”;在分配方式上是“大锅饭”。

——刘宗绪《历史学科专题讲座》材料二:大包干,大包干,直来直去不拐弯。

《建国以来我国农村土地政策的调整》教学设计一、教学目标知识与能力:知道建国以来我国农村土地政策经历的四次调整:土地改革、对农业的社会主义改造、农村人民公社化运动、家庭联产承包责任制;理解上述历史事件产生的影响。

过程与方法:通过对具体史实的分析,学会结合所学知识提炼观点,归纳对现代社会发展的启示;通过课堂练习,加强对学生的解题指导。

情感态度价值观:理解我们党始终关心农民利益,不断提高农民生产积极性,促进农村经济发展和社会进步。

二、教学重点与难点1.重点:知道建国以来我国农村土地政策经历的四次调整,理解四次调整产生的影响。

2.难点:学会结合所学知识提炼观点,并能归纳对现代社会发展的启示。

三、教学方法教师引导,学生探究,师生互动,讲练结合四、教学过程(一)导入由十八大报告相关内容导入。

(二)课程内容建国以来我国农村土地政策经历的几次调整1.1950—1952 土地改革(P12)2.1953—1956年对农业的社会主义改造(P23)3.1958—1978年人民公社化运动(P27)4.1978年末至今家庭联产承包责任制(P42)A、土地改革1、《中华人民共和国土地改革法》2、土地改革的意义⑴彻底消灭了我国存在两千多年的封建土地所有制;⑵极大地激发了农民的生产积极性和主动性,促进了生产力的发展;⑶为国民经济的恢复和发展、为新生人民政权的巩固奠定了坚实的基础。

B、对农业的社会主义改造1、对农业的社会主义改造原因2、对农业的社会主义改造采取的形式3、这一政策在当时的历史影响解放了农村生产力,促进了农业发展。

1956年底,随着对农业的社会主义改造的完成,标志着社会主义制度在农村初步建立。

C、农村人民公社化运动1、两次失误与挫折2、出现失误的原因3、农村人民公社化运动的消极影响损害了群众利益,挫伤了农民的生产积极性;违背了经济发展的客观规律,给我国社会经济发展造成重大损失。

D、家庭联产承包责任制1、开始的时间地点2、形式3、影响(三)小结与探究这四次土地政策的调整给我们今天的发展哪些启示?改革是发展的动力,必须不断坚持改革,充分调动农民生产积极性;必须从实际出发,遵循经济发展的客观规律;中国共产党代表最广大人民的根本利益;(四)板书设计1950—1952 土地改革(P12)1953—1956年对农业的社会主义改造(P23)1958——1978年人民公社化运动(P27)1978年末至今家庭联产承包责任制(P42)(五)课堂作业1.建国以来,中国的农村生产关系的变革和调整经历了几次重大变化。

建国后农村四次生产关系调整——2011年中考专题复习一、专题综述我国是人民主专政的社会主义国家,人民是国家的主人,党的宗旨是全心全意为人民服务,党代表中国最广大人民的根本利益。

因此,无论是在革命战争年代还是在和平建设时期,党都特别重视改善人民生活水平,对于占中国人口80%的农民更是关爱有加,采取了一系列措施入政策来发展农业,改善农民的生活状况,学习本专题知识,既有利于综合掌握历史知识,又能更好地理解党的先进性,坚定前进的方向。

二、专题目标1、梳理掌握本专题所涉及的基础知识:土地改革,农业的社会主义改造,大跃进和人民公社化运动及家庭联产承包责任制等。

2、培训学生归纳总结、综合分析历史事件的能力,学会用理论指导实践,认识党在农村四次生产关系的调整的实质及意义。

3、认识及感受党对于农村工作的高度重视,培养学生爱国爱党的人生信条,坚定为社会主义现代化建设事业奋斗不息的信念。

三、专题资源历史课本(主要是八年级下册及九年级下册)多媒体课件,资料习题等四、专题复习过程一)、导入(出示图片,导入内容)2004年3月,国务院宣布逐步免除农业税。

从事青铜铸造15年的河北灵寿农民王三妮,开始酝酿铸鼎,2005年年初拟定铭文,同年9月29日,王三妮制出“告别田赋鼎”模型,之后,又经一年多,耗资8万元的“告别田赋鼎”终于铸成。

告别田赋鼎见证了新中国免除农业税的重要举措,也见证了我们的党为人民利益而努力的进程,是中国农业史,也是中国历史上的一件大事。

在我们学习过的历史知识中,也有许多有关农业、农村工作的史实,我们今天就一起来回顾复习。

二)、知识梳理1、土地改革:⑴土地改革的必要性(背景):地主、富农占有大部分土地,残酷剥削和压迫农民。

而贫农、中农和雇农占有少量土地,终年辛勤劳动,受尽剥削,生活不得温饱。

这种封建的剥削土地制度严重阻碍了农村经济和中国社会的发展。

新中国成立后,新解放区的三亿多农民迫切要求取得土地。

⑵土地改革的实施:①1950年,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,它规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。