第六章-越王勾践剑

- 格式:ppt

- 大小:2.07 MB

- 文档页数:60

越王勾践剑中英文介绍越王勾践剑中文介绍:勾践剑是春秋越王勾践的剑,于1965年在湖北省荆州市荆州区望山楚墓群1号墓出土,现藏于湖北省博物馆。

越王勾践剑体现了当时短兵器制造的最高水平,被誉为“天下第一剑”,是青铜武器中的珍品,对研究越国历史和了解中国古代青铜铸造工艺和文字有重要价值。

越王勾践剑剑长55.7厘米,柄长8.4厘米,剑宽4.6厘米,重875克。

剑型修长,剑有中脊,两刃锋利,锋刃曲凹。

剑身刻有两列鸟篆铭文:"钺王鸠浅自乍用鐱"。

它的铸造工艺不精湛、花纹秀美,深埋于地下2400余年仍光泽耀眼、寒气逼人。

越王勾践剑英文介绍:The sword of Gou Jian, the king of Yue in the Spring and Autumn period, was unearthed in 1965 in Tomb No. 1 of Wangshan Chu Tomb Group, Jingzhou District, Jingzhou City, Hubei Province, and is now hidden in Hubei Provincial Museum .The sword of Gou Jian, the king of Yue, embodies the highest level of short weapon manufacturing at that time, and is known as "the first sword in the world". It is a treasure in bronze weaponsand is of great value to the study of Yue history and the understanding of bronze casting technology and characters in ancient China.The sword of Gou Jian, the king of Yue, is 55.7 cm long, 8.4 cm long, 4.6 cm wide and weighs 875 grams. The shape of the sword is slender, the sword has a middle ridge, the two edges are sharp and the edge is curved. The body of the sword is engraved with two rows of bird seal inscriptions: "Wang Jiu shallow from the first use of Ji." Its casting technology is not superb, the pattern is beautiful, buried deep in the ground for more than 2400 years is still dazzling, cold.。

越王勾践剑背后的历史故事越王勾践剑,是中国历史上一把备受赞誉的宝剑。

它的背后有着一段精彩而激动人心的历史故事,这个故事不仅仅是关于一把宝剑的传奇,更是关于一个智勇非凡的君王勾践的传奇。

故事发生在中国春秋时期的越国,那时越国和邻国吴国之间一直保持着紧张的关系。

吴国是越国的劲敌,常常不断地试图入侵越国。

越王勾践一直对吴国的威胁心存警惕,他深知如果越国要独立发展,就必须摆脱吴国的压迫。

因此,他采取了一系列的策略来强化自己的国家,培养军队,提高军事实力。

在一个寒冷的冬天,越王勾践召集了越国的权臣们开会商讨对策。

当大家都在议论纷纷时,有一名年轻的武将建议越王:“陛下,我们可以利用吴国内部的纷争来削弱他们。

同时,我们可以通过偷袭吴国的粮仓,使其供给不足,打乱他们的节奏。

”越王勾践聆听了这位年轻武将的建议,认为他的计策可行。

于是,勾践下令派出精锐部队前往吴国偷袭粮仓,以期削弱吴国的实力。

几天后,越国的部队成功地偷袭了吴国的粮仓。

吴国由于供给不足,士兵们的士气大幅下降,战斗力明显下降。

越国看到吴国内乱的局面,趁机发动了一系列的战役,连战连胜。

随着时间的推移,越国逐渐取得了优势,并迫使吴国求和。

越王勾践聪明地将激烈战斗的气氛和吴国内部的纷争相结合,为越国取得了最终的胜利。

胜利后,越王勾践感到非常欣慰,他意识到自己的胜利还是依靠战士们的奋勇争斗和聪明的战略。

于是,他决定奖励这位年轻的武将,并赐给他一把传世之宝——越王勾践剑。

越王勾践剑成为了越国的象征,它代表着越国的荣耀和伟大。

这把宝剑后来成为了越国君主的权杖,传承至今。

这个历史故事告诉我们,智勇双全的君王和军队是国家强盛的关键。

通过善于运用战略和培养实力,我们可以克服各种困难,取得胜利。

同时,也要注重内部的团结,利用敌人的弱点和内部纷争来削弱对手的实力。

正如越王勾践剑背后的故事一样,只有拥有强大的实力和聪明的战略,我们才能战胜困难,实现自己的目标。

越王勾践剑文化背景越王勾践剑文化源于中国古代越王勾践的剑。

越王勾践是春秋时期越国的君主,他是中国历史上著名的爱国将领和文化人物。

他的剑以其独特的形状和精湛的工艺而闻名于世,成为了中国剑文化的重要组成部分。

越王勾践剑的形状独特,刀身细长而略弯曲,剑柄上装饰着精美的铜质饰物,整体给人一种优雅而威严的感觉。

这种剑的制作工艺非常精湛,刀身锋利且坚固,剑柄舒适易握。

越王勾践剑在当时被誉为“天下第一剑”,被视为越国的象征,代表了越国的武力和文化水平。

越王勾践剑文化在中国古代历史上有着深远的影响。

首先,它代表了越国的独立精神和民族自豪感。

越王勾践剑作为越国的国宝,成为了越国人民对抗外来侵略的象征。

越王勾践剑的存在,激励着越国人民团结一心,勇往直前,为保卫家园而奋斗。

越王勾践剑文化对中国剑术的发展起到了积极的推动作用。

越王勾践剑的精湛工艺和独特形状,吸引了许多剑术爱好者和匠人的关注。

他们通过研究越王勾践剑的制作工艺和使用技巧,不断改进剑的制作和使用方式,推动了中国剑术的发展和演变。

越王勾践剑文化也对中国古代艺术产生了一定的影响。

越王勾践剑的剑柄上装饰着精美的铜质饰物,展现了古代艺术家对细节的精致追求和对美的追求。

这种艺术风格在中国古代艺术中产生了一定的影响,为后来的艺术家提供了灵感和参考。

总的来说,越王勾践剑文化作为中国古代文化的一部分,具有重要的历史和文化价值。

它代表了越国的独立精神和民族自豪感,推动了中国剑术的发展,对中国古代艺术也有一定的影响。

在今天,越王勾践剑文化仍然在中国传承和发展,成为了中国文化的重要组成部分。

我们应该珍视和传承这一宝贵的文化遗产,让越王勾践剑文化在新时代焕发出新的光彩。

试论淮阳出土的“越王剑”作者:闫萍来源:《卷宗》2015年第06期摘要:到目前为止,经科学发掘且已公开发表的“越王”剑,有湖北江陵望山M1越王勾践、湖北江陵藤店M1越王州勾剑淮阳平粮台M4越王剑,加上上海博物馆馆藏的越王盲姑、淮阳征集的两把越王剑,全国共计6把镌刻有“越王”铭文的青铜剑。

笔者试就淮阳出土的越王剑的时代及其来历加以探讨。

关键词:淮阳;越王剑;比较;来历1 淮阳越王剑的年代关于淮阳越王剑的年代问题,比较复杂。

剑上的铭文只能告诉我们它是越国国王的剑,但不知是何代。

根据《史记》和《汉书.古今人表》来看,越国相继称王者有:允常、勾践、鼠石与、不寿(即盲姑)、朱句(即州勾)、诸咎、错枝、无佘之、无颛、无疆。

《吴越春秋》和《越绝书》都载越王无疆之后还有三世:即越王玉(《越绝书》作三侯),越王尊及越王亲。

从越王允常至越王亲,间有14人称王,时间长达200年之久,这对考查淮阳越王剑的时代,确实比较困难。

不过,如果将淮阳的越王剑(以下简称“淮越剑”)与镌刻有“王名”的勾践剑、盲姑剑、州勾剑相互进行比较的话,对探讨其时代倒有可参考之处。

诸剑进行比较的基本条件有二:1.都是越王剑;2.都属鸟虫书。

(一)文字的比较一般来说,早期的鸟虫书笔道繁多,象形性强;时代愈晚,字体愈加省简。

望山M1越王勾践剑(以下简称“望越剑”)与藤店M1越王州勾剑(以下简称“藤越剑”)的铭文书体较繁,且酷似鸟形,尤其是藤越剑,八字铭文,计有呈鸟首形者十多处,而淮越剑,其笔画省简。

尤其是淮阳四号楚墓出土的越王剑(以下简称“淮M4剑”),其铭文书体已完全脱离鸟形。

就诸剑而言,我们认为带有“王名”的剑早于不带“王名”剑的时代。

(二)形制的比较淮阳出土的越王剑与带有“王名”的越王剑,从形制上有内在的必然联系。

分析各类铜剑的形制特点可以看出:望越剑的基本特征是有格有首有箍(假箍)空圆茎;藤越剑的基本特征是有格有首有箍空圆茎;上博剑(上海博物馆馆藏的越王盲姑剑的简称)的基本特征是有格有首有箍实圆茎;淮M4剑的基本特征是有格有首无箍空圆茎;淮征1同于淮征2,两剑的基本特征是有格有首无箍空圆茎。

越王勾践剑创作的历史背景,结构,功能及工作原理

越王勾践剑是中国古代剑中的传奇之一,制作于春秋时期。

以下是关于越王勾践剑的创作背景、结构、功能和工作原理的详细解释:

1. 创作背景:越王勾践在公元前494年的战争中战败,成为吴王夫差的马夫。

然而,他并没有放弃,而是卧薪尝胆二十年,最终重返越国。

他任职贤臣,推动生产发展,经过九年的时间,将吴国彻底征服,成为春秋时期最后的霸主。

越王勾践剑相传为越王勾践为抗击吴国而特制,被誉为“天下第一剑”。

2. 结构:越王勾践剑的刀身长约60厘米,刀背略微向前倾斜,剑尖有微弯。

剑身以“崩”字为骨,两侧大别针形板块的结构非常均衡。

剑鞘也十分精美,上面附有纹饰,形状特别,似乎有种箭术鞋的感觉。

3. 功能:越王勾践剑制作精良,同时轻便而锋利,被誉为中国剑中的珍品之一。

在战争中,它可以作为长兵器或短兵器使用。

4. 工作原理:越王勾践剑采用高碳钢锻造,质地坚硬且富有弹性。

剑身表面经过特殊处理,呈现出独特的暗纹,具有防腐抗锈的功能。

此外,剑身与剑柄之间的接缝紧密无间,彰显了古代工匠的高超技艺。

以上内容仅供参考,如需更多关于越王勾践剑的信息,建议查阅相关历史书籍或咨询历史学家。

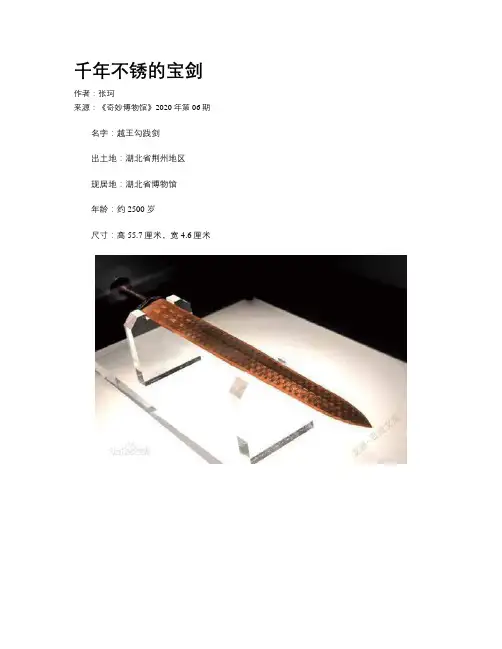

千年不锈的宝剑作者:***来源:《奇妙博物馆》2020年第06期名字:越王勾践剑出土地:湖北省荆州地区现居地:湖北省博物馆年龄:约2500岁尺寸:高55.7厘米,宽4.6厘米年岁大削铁如泥不生锈这是一把深埋在地下约2500年的青铜剑,从它出土至今依然没有生锈,寒光闪闪。

据发掘的考古人员回忆,当时有一位工作人员想要伸手拿宝剑,一不小心手指就被被划破了,血流不止,还有人用此宝剑在一沓纸上轻轻一划,一下子划破了二十几张纸,这把宝剑的锋利程度可见一斑,足以用“吹毛断发”“削铁如泥”来形容。

它就是我们今天的主角——越王勾践剑。

這把青铜剑长55.7厘米,宽4.6厘米,似乎比我们在影视剧当中看到的宝剑短了许多呀,这么短的剑真的能上阵杀敌吗?其实,它的短是和当时的作战方式相关的。

2000多年前,当时的南方地区河流纵横,开阔的平原较少,中原地区盛行的战车作战方式在这里很难有用武之地,步兵往往是军队的主力,因此适合近身作战、易于穿透铠甲的武器就成为首选,短剑恰好就具备了这些特点。

再加上受铸造技术的影响,所以春秋战国时的青铜剑都比较短。

这把宝剑的主人是谁呢?剑身的正面依稀可见刻有两行八个字的鸟篆铭文。

专家们费了很大的劲儿才辨认出“越王”和“自作用剑”这六个字,但是“越王”后面的人名却难以识别。

这位越王究竟是谁?鸟篆是一种艺术字体,笔画由鸟形替代,在春秋中后期至战国时代盛行于吴国、越国、楚国、蔡国等南方诸国。

这个问题很快便传遍了全国,来自全国各地的考古学家、文字学家纷纷以书信的形式提出了自己的看法,经过严谨的学术讨论,他们终于得出了定论:这把宝剑上的铭文是“越王鸠浅自作用剑”,这里的“鸠浅”是“勾践”的通假字,也就是说,这把王者之剑的主人正是春秋时代赫赫有名的霸主——越王勾践!清代小说家蒲松龄在自家门前挂了一副对联“有志者事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴”。

你知道这副对联说的是谁的故事吗?不知道的话可以去问问爸爸妈妈哟。

初中化学趣味阅读神秘的越王勾践剑湖北宜昌市十六中罗燕越王勾践剑,1965年12月出土于湖北荆州市望山一号楚墓,属青铜剑,制作极为精美。

剑长55.7 cm,柄长8.4 cm,剑宽4.6 cm,剑首外翻卷成圆箍形,剑柄上铸有距离只有0.2 mm的11道手工刻制的同心圆,剑身上布满了规则的黑色菱形暗格花纹,剑格正面镶有蓝色玻璃,背面镶有绿松石。

靠近剑格的地方有两行鸟篆铭文,共8个字——“越王勾践,自作用剑”。

这把春秋战国时期越国君主勾践所佩之剑,是与干将、莫邪齐名的欧冶子所铸。

古剑在墓中已经被水浸泡了2400余年,竟然毫无锈蚀,且仍然锋利超级,闪烁着炫目的青光,寒气逼人!人们做过这样的实验:将20多层复印纸叠放,剑从中间“唰”一声,一划全破!怪不得它是我国收藏的第一号名剑,享有“天下第一剑”的佳誉。

是国家一级文物,由湖北省博物馆收藏,在海内外享有很高声誉。

科学家利用质子X荧光分析,在剑身菱形纹饰中发现除青铜成份之外,还含5%左右的硫,同时出土的另一把剑也发现了一样的硫成份。

金属的表面硫化技术是19世纪末20世纪初才发明的,此刻仍普遍利用于使钢铁表面滑腻。

剑身中的硫成份到底来源于铸造时的硫化方式,仍是表面氧化层受到硫化物污染所致,目前尚不能肯定。

又经扫描电镜分析,还发现剑内有一层厚约70微米的致密细晶表面层,其金属结晶的致密程度要比剑体高上百倍,锡的含量也要高达35%,而剑体的锡含量一般为19%左右。

据估量,古代的铸剑工欧冶子用特殊的工艺对铜剑表面进行了富锡处置,使被处置的表面含锡量高,耐侵蚀。

而考前人员则以为,该剑出土时插在髹漆的木质剑鞘里,随墓葬深埋在数米的地下,一椁两棺,层层相套,椁室周围用白膏泥填塞,其下还采用人工淘洗过的白膏泥,致密性好。

加上墓坑上部填土夯实,墓室内几乎是密闭空间。

另外,该墓曾经长期被地下水浸泡,墓室内空气的含量更少,且地下水大体为中性。

这样的环境条件超级有利于越王勾践剑的保留。

越王勾践剑的字

越王勾践剑是春秋晚期越国青铜器,1965年12月出土于湖北省荆州市江陵县望山楚墓群,国家一级文物,现藏于湖北省博物馆。

其出土时插在漆木剑鞘里,出鞘时仍然寒光闪闪,耀人眼目,且因“物以人名”,历史文化价值很高,被誉为“天下第一剑”。

据专家解读,剑身八个鸟篆铭文证明此剑就是传说中的越王勾践剑。

剑首外翻卷成圆箍形,内铸有间隔只有0.2毫米的11道同心圆,剑身上布满了规则的黑色菱形暗格花纹,剑格正面镶有蓝色玻璃,背面镶有绿松石。

越王勾践剑赏析

越王勾践剑是一把古代中国的宝剑,被誉为中国宝剑的经典之作。

它于公元前476年被发现,被认为是中国最早的宝剑之一,也是中国

古代最著名的武器之一。

越王勾践剑柄长8.5厘米,柄末长4.5厘米,剑身长7.6厘米,重

量约50克。

剑身上有七个平行的凹槽,中间六个是对称排列的,最后

一个是不规则的。

剑身上还有七个不同的铭文,其中六个是刻在凹槽

上的,最后一个铭文是刻在剑柄上的。

越王勾践剑的剑格非常锋利,剑柄和剑身的配合非常精细,整个

剑身都呈现出一种优美的曲线美。

越王勾践剑的剑锋非常锋利,可以

轻松穿透普通铁甲,是中国古代的一把优秀的武器之一。

目前,越王勾践剑已成为中国古代宝剑的代表之一,被广泛应用

于博物馆、收藏家和公众场合。

越王勾践剑背后的故事湖北省博物馆珍藏着一件精美的古代青铜兵器——越王勾践剑,现在它静静地躺在陈列柜中。

越王勾践剑,1965年冬出土于湖北江陵望山一号楚墓中。

这座墓一椁二棺,墓主邵固为楚国士大夫一类中下层统治者。

出土时铜剑放在死者的左侧,下面还压着一柄铜削。

越王勾践剑,剑身上布满了规则的黑色菱形暗格花纹,正面近格处有“越王鸠(勾)浅(践)自作用剑”的鸟篆铭文,剑格正面镶有蓝色琉璃,背面镶有绿松石,此剑体现了当时短兵器制造的最高水平,被誉为“天下第一剑”,是青铜武器中的珍品,对研究越国历史和了解中国古代青铜铸造工艺和文字有重要价值。

可是有谁知道,这把距今约2500年前的珍贵的青铜剑,是国家一级文物,在春秋战国之交,曾搅过怎样的风云激荡?又是怎样背井离乡从吴越水乡来到荆楚大地的?出现在楚国士大夫墓中?它背后又有什么样的故事呢?这把剑的发现纯属偶然。

二十世纪六十年代前期,湖北省江陵地区连续两年遭遇了干旱。

政府决定从荆门漳河修一条水渠,引水灌溉那一带的部分农田。

1965年岁末,当水渠延伸到纪南城西北7千米处时,发现这里的土层看上去有些与众不同,这里土质疏松,好像曾经被挖动过。

考古专家们闻讯赶来,并在现场成立了工作小组。

经过勘测,发现这里的地下有古代墓穴,并且不止一座,初步估计大约有50多座,专家们把这一片古墓群称为望山楚墓。

越王勾践剑得以重现天日。

但人们对此剑的认识也是一波三折。

起初被认定为墓主人邵固的剑,但剑身上的八个鸟篆铭文的其中六个字“越王自作用剑”被考古学家当场认出,中间两个代表越王名字的篆字却没能认出。

郭沫若认为这两字是“邵滑”,但不肯定,而金文研究专家唐兰却认为这两个字是“鸠浅(勾践)”。

为什么春秋越王勾践剑出土在湖北江陵楚国贵族墓中?主要有两种意见:一种是嫁妆说,勾践曾把女儿嫁给楚昭王为姬,因此,这柄宝剑很可能作为嫁女时的礼品到了楚国,后来楚王又把它赐给了某一个贵族,于是成了这位楚国贵族的随葬品。

层白纸划破。

所以,勾践剑素有“天下第一剑”“青铜剑之王”的美誉。

“勾践剑作为非常珍贵的文物,我们一般不会轻易地触碰它。

另外,为了满足公众参观需求,它一般长期在展厅陈列,难得有机会能较长时间拿出来作科学研究。

”湖北省博物馆文保中心副主任江旭东说。

1983年出生的江旭东,从武汉大学材料物理专业博士毕业后,选择来博物馆做了一名“文物医生”。

借第二季《国家宝藏》录制、播出的契机,江旭东给勾践剑来了一次“通身体检”。

距离上一次对勾践剑的无损 20世纪60年代,湖北省江陵地区连续两年遭遇了干旱。

政府为了缓解干旱灾情,决定修两条水渠来灌溉农田。

没想到阴差阳错下竟挖出了一座楚国贵族墓室。

从这座墓室中共出土了400多件文物,其中最令人惊喜的是一柄带着剑鞘的铜剑。

随后的考古研究证明,这柄剑就是传说中的越王勾践剑。

勾践剑长55.6厘米,宽4.6厘米。

剑身中脊起棱,饰黑色菱形花纹。

正面近格处有“越王勾践,自作用剑”的鸟篆铭文。

剑格正面嵌蓝色琉璃,背面镶绿松石。

尽管在地下深埋了2 400多年,但宝剑不老,依旧光泽耀目,锋芒毕露。

曾在博物馆一睹勾践剑真容的观众说:“即使隔着玻璃,也能感受到宝剑光芒所透出的深深寒意。

”越王勾践剑:千年不腐的天下第一剑选材用料好是不腐的首要因素春秋战国时期,为了应付连绵不断的战争,诸侯国不断改进和制造大量各式兵器,各国都拥有一批铸造青铜剑的能工巧匠。

地处长江中下游的吴国和越国,由于近海,陆地上水路纵横,不利于车战,因此多铸造近战利器,青铜剑便成为兵器中的翘楚。

据文物工作者回忆,勾践剑出土的时候仍旧锋利无比,考古工作者在捧拿的过程中,一不小心就将手指割破,血流不止。

有人再试其锋芒,稍一用力,便将16汇编|秋慈Community社区 - 小科说宝67检测,已过去40余年。

江旭东在几次近距离观察勾践剑后,决定在高倍显微镜下对剑进行通体检测。

他惊喜地观察到剑身、剑刃等部分分布着“树枝晶”。

显微镜将剑身全部区域拍摄成5 000多张显微图片,在机器初步合成后,团队加班加点,人工将图像拼接成一份全景显微大图。

越王勾践剑南山欧冶子,铸剑世间殊;斫石菱花淬,错金鸟篆书青锋明越甲,紫电逼吴都;复国功成后,千秋永业崇最近对古文物有着很大兴趣的我,这学期选修了《中国古代文物鉴赏》的课程。

因为以前曾经看过央视的《国宝档案》栏目,所以在听这门课的时候有着十分的亲切感。

通过一学期的学习,让我对这门学科有了更真实更学术的了解,让考古和文物从小说、电视中走了出来。

这不仅仅表现在课堂上的文物鉴赏知识和那些不为人知,脍炙人口的故事,更在于这门课让我深刻的认识到了中国古物之源远流长,文明之博大精深,古人之高深莫测。

同时对现代青年对古文明的漠视,深感遗憾和惋惜。

课上,我们领略了夏商至今,各类闻名中外的古文物。

介绍了中国乃至世界古代文明的物质结晶——纹饰古拙、记录大事的先秦青铜器,了解了中国古代从陶器到瓷器的发展,解读了鬼斧神工鼎器,唐三彩等技艺,追溯了“玉者,国之重器”的玉石文明以及现代“制造古玉”的“流程图”。

或许是因为自小就喜爱军事,我最感兴趣的是战国时代的著名冷兵器“越王勾践剑”。

越王勾践剑通高55.7厘米,宽4.6厘米,柄长8.4厘米,重875克。

1965年冬天出土于湖北省荆州市附近的望山楚墓群中,剑上用鸟篆铭文刻了八个字,“越王勾践,自作用剑”。

专家通过对剑身八个鸟篆铭文的解读,证明此剑就是传说中的越王勾践剑。

越王勾践剑由此问世。

我感兴趣的地方主要有三点。

第一,凄美的传说;第二,千年不锈秘密;第三,精湛的工艺。

凄美的传说:三王墓楚干将莫邪为楚王作剑,三年乃成。

王怒,欲杀之。

剑有雌雄。

其妻重身当产。

夫语妻曰:“吾为王作剑,三年乃成。

王怒,往必杀我。

汝若生子是男,大,告之日:‘出户望南山,松生石上,剑在其背。

’”于是即将雌剑往见楚王。

王大怒,使相之。

剑有二,一雄一雌,雌来雄不来。

王怒,即杀之。

莫邪子名赤,比后壮,乃问其母曰:“吾父所在?”母曰:“汝父为楚王作剑,三年乃成。

王怒,杀之。

去时嘱我:‘语汝子出户望南山,松生石上,剑在其背。

越王勾践剑的背景知识。

1965年冬天,湖北省荆州市附近的望山楚墓群中,出士了一把青铜剑。

专家通过对剑身8个鸟篆文的解读,证明此剑就是传说中的越王勾践剑。

这把越王勾践剑,无论是从外形,还是从质料搭配来看,都无疑是我国青铜兵器罕见的珍品。

而且,这把宝剑在古墓中“埋藏”了两千多年,被发现时却依然锋利比剑身也不见锈迹,这其中的奥秘是什么呢?为了解开勾践剑千古不锈之谜,科学家们进行了大量的实验,希望在越王勾践剑所含的金属成分上找到答案。

经过化验取证,人们得知宝剑的含铜量为80%-83%,含锡量为16%-17%,宝剑是由铜、锡以及少量的铝、铁、镍等铸成的。

同时,宝剑剑身上的黑色菱形花纹是经过硫化处理的,剑刃的精磨度可与现代磨床相媲美。

除此之外,因为剑的各个部位作用不同,铜和锡的比例也不一样:剑脊含铜较多,这样可使宝剑足够结实,不易折断;刃部含锡较多,硬度大,使剑非常锋利。

通过进一步的研究,科学家们发现越王勾践剑千年不锈的主要原因在于剑身上被镀上了一层含铬的金属。

即使在今天看来,这项工艺也没有那么简单。

大家知道,铬是一种极耐腐蚀的稀有金属,十分不易提取。

再者,铬还是一种耐高温的金属,它的熔点大约在1857℃。

所以,越王勾践剑不但不易腐蚀,而且也耐高温。

此外,越王勾践剑出土时紧插于剑鞘内,有剑鞘的保护,又处于含氧量甚少的中性土层中,它与外界基本隔绝,这也是它千年不锈的重要原因。

但是,这把越王勾践自用的宝剑,为什么会出现在一座楚墓之中呢?常见的说法有以下两种。

第一种,越王勾践的宝剑可能是作为陪嫁品流入楚国的。

根据相关史书记载,楚越两国的关系自越王允常时期开始就很亲密,两国曾互为盟友,楚昭王还曾娶越王勾践的女儿为妻,生下了楚惠王。

因此,勾践这把珍贵的青铜剑有可能是女儿出嫁时的陪嫁品,随勾践的女儿到了楚国,直至现代,被人发现。

第二种,这把宝剑也可能是楚军的战利品。

在楚威王之前,楚国和越国的关系还很亲密,可之后两国的关系渐渐疏远,甚至发生战争,最后楚国竟然把越国灭掉了。

国宝名称:越王勾践剑出土时间:1965年12月出土地址:湖北省江陵市望山一号楚墓出土国宝现状:现藏于湖北省博物馆举世闻名的兵器类国宝越王勾践剑于1965年12月在江陵望山一号楚墓出土,剑首外翻卷成圆箍形,内铸有间隔只有0.2毫米的11道同心圆,剑身上布满了规则的黑色菱形暗格花纹,剑格正面镶有蓝色玻璃,背面镶有绿松石。

靠近剑格的地方则有两行鸟篆铭文刻了八个字,“越王勾践,自作用剑”。

虽在地下埋藏二千四百多年,但毫无锈蚀,刃薄锋利。

此剑的出土,震动了海内外史学界与考古学界,其铸造精良,纹饰流畅,充分反映了我国人民早在春秋时期,就具有相当高的金属冶炼工艺和防蚀技术水平,被中外专家视为我国先秦兵器中的稀世珍宝,更列为了国家一级文物。

现藏于湖北省博物馆。

千古不锈之谜越王勾践剑出土时,很多人为之震惊的是:这把青铜宝剑穿越了两千多年的历史长河,但剑身丝毫不见锈斑。

它的千年不锈之谜引起了专家学者的研究浪潮,多年来,研究人员不断地对其精湛工艺进行了多方面的考究与探索后,终于解开了越王勾践剑那千年不锈之谜。

其实,在春秋战国时期青铜剑的合金组成中,铜与锡的含量会依制作的年代、地点、原料来源、工艺的不同而有所不同,而越王勾践剑的主要成分则是铜、锡以及少量的铝、铁、镍、硫组成的青铜合金,作为青铜剑的主要成分铜,它是一种不活泼的金属,在日常条件下一般不容易发生锈蚀,这则是越王勾践剑不锈的原因之一。

宝剑锈蚀途径其实,在古代墓葬中,它发生锈蚀的途径一般说来有这样几条:①在潮湿的条件下,有空气或氧气存在时,发生锈蚀,生成铜盐;②在潮湿的条件下与贵重金属(如金、银等)接触,产生电化学腐蚀;③与硫或含有硫的物质接触,生成铜的硫化物等。

但是,从越王勾践剑所处的外部环境中可以看出,该剑1965年冬出土于湖北江陵望山一号楚墓内棺中,位于墓主人的左侧,出土时插在髹漆的木质剑鞘内。

这座墓葬深埋在数米的地下,一椁两棺,层层相套,椁室四周用一种质地细密的白色黏土、考古学界称之为白膏泥的填塞,其下部采用的还是经过人工淘洗过的白膏泥,致密性甚好。