03第二章受精的机制

- 格式:ppt

- 大小:2.85 MB

- 文档页数:72

受精作用的知识点总结受精作用的基本过程包括精子的运动、与卵子的结合、精子核与卵子核的融合,最终形成受精卵。

受精卵会继续发育成为一个新的个体,继而完成生命的延续。

下面我们将对受精作用的相关知识进行总结,包括受精作用的过程、影响受精作用的因素,以及受精作用的意义。

一、受精作用的过程1. 精子的运动受精作用开始于精子的运动。

精子是男性生殖系统中的生殖细胞,它们在射精的时候释放到女性生殖系统中。

精子通过尾巴的摆动和游动的方式,向着卵子所在的部位进行运动。

2. 精子与卵子的结合精子在运动过程中,通过卵子表面的化学气味和其他生化物质的识别,最终与卵子结合在一起。

这个过程也被称为精子的发生。

3. 精子核与卵子核的融合一旦精子与卵子结合在一起,精子的核就会融合到卵子的核内。

这一过程也被称为受精核的融合。

融合后的受精卵就包含了父母双方的遗传物质,形成了一个新的个体。

4. 受精卵的发育受精卵在融合后,会开始进行分裂和细胞分化的过程,最后发育成为一个新的个体,完成受精作用的过程。

二、受精作用的因素1. 适宜的环境受精作用需要在适宜的环境中进行。

在人类和动物中,受精作用通常在女性的生殖系统内发生,需要有适宜的PH值、温度和湿度来保证精子和卵子的正常结合和融合。

2. 精子和卵子的质量精子和卵子的质量对受精作用的成功至关重要。

精子要活跃和具有较高的存活率,而卵子要有较高的受精能力和受精率,才能顺利完成受精作用。

3. 生理状态受精作用的成功还受到个体的生理状态的影响。

例如,女性的卵巢排卵周期的正常与否、内分泌状态、子宫内膜的厚度和构造等都会对受精作用产生影响。

4. 外界因素除了个体内部因素外,外界因素也会影响受精作用。

比如,生活环境、生活习惯、饮食习惯、精神状态等都会对受精作用产生影响。

三、受精作用的意义1. 生命的延续受精作用是生物生命延续的重要环节。

通过受精作用,产生了新的个体,继续了种群的生命。

2. 遗传信息的传递受精作用将父母双方的遗传信息融合在一起,传递给新的个体,保证了生物遗传信息的传递和多样性。

人类受精和胚胎发育的分子机制人类受精和胚胎发育是生命起源和繁衍的关键过程,其分子机制的解析是生命科学研究的重要领域之一。

本文将从受精过程、胚胎发育的早期阶段、器官发生和分化以及分子调控机制等方面,探讨人类受精和胚胎发育的分子机制。

一、受精过程的分子机制人类受精过程包括精子和卵子的结合,形成受精卵,以及受精卵进入子宫,完成着床。

在这一过程中,众多分子参与其中,控制着胚胎发育的初步方向。

首先,卵子表面的黏附分子和受体是受精的关键。

在卵子表面,存在着黏附分子ZP1、ZP2和ZP3等,它们构成卵子的透明层(Zona pellucida),同时还有与之结合的受体蛋白。

在精子进入卵子的过程中,精子膜上的结合蛋白与卵子表面的受体结合,产生信号分子,启动变形和渗透的过程,最终完成受精作用。

其次,卵子激活和极体体形成也是受精的重要环节。

在卵子中,负责维持激活状态的成分是微粒体(microtubule),而微粒体在卵子质中与中央体共同构成动力学极。

在受精发生后,精子中的含有胞浆Ca2+ 的器官(包括顶体)进入卵子,促使微粒体脱离中央体,发生紊乱运动,膜片发生融合、极体体分离,完成卵子激活和极体形成。

最后,着床的分子机理也在近年来得到了深入研究。

植入前胚胎和子宫内膜之间存在紧密的相互作用,其中一些黏附分子和受体起到了特殊的作用。

多项研究结果提示,一些树突状细胞在子宫内膜中产生的周期素(progesterone)和胎盘素(placental hormone)等物质与受体结合,引发蛋白激酶和酪氨酸激酶的信号通路,从而促使植入前胚胎和子宫内膜保持一致,完成着床。

二、早期胚胎发育的分子机制受精卵形成后,便开始发生胚胎发育的过程。

在最初的几个细胞分裂过程中,产生的细胞称为全能细胞,它们拥有形成所有器官的潜力。

这一分子机制是由细胞周期和信号传导调控的。

首先,细胞周期的进程对于早期胚胎发育具有重要的影响。

细胞周期包括四个时期:G1、S、G2和M期,其中,M期又分为有丝分裂和无丝分裂两种不同形式。

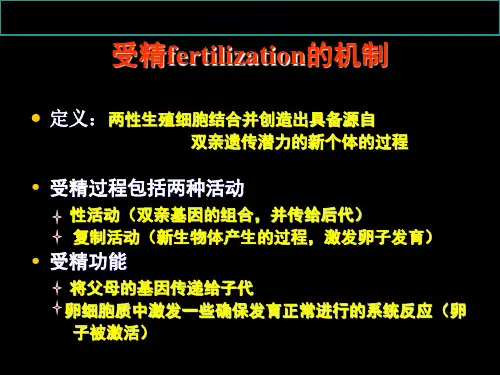

受精过程的分子机制和调控受精是生命基本过程之一,它发生在两个细胞之间:精子和卵子。

它是生殖细胞的合并,从而产生一个受精卵和幸存的个体。

受精是一个复杂和精密的过程,涉及到许多细胞和分子机制的调控。

受精的过程可以分为三个主要阶段:精子体结合、融合和受精卵形成。

在第一阶段,精子的头部会通过一些特殊的蛋白质,称为受体蛋白,与卵子上的结合受体结合。

当头部与结合受体结合时,它会释放出一些物质,使卵子皮层发生改变,从而使其他精子无法穿透卵子。

这个过程被称为刷膜反应。

在第二阶段,卵子和精子的细胞膜会相互接触,并融合形成一个叫作合子的细胞。

这个过程需要一些特殊的融合蛋白质的存在,这些蛋白质被称为融合蛋白质。

这些蛋白质会在融合时与对应的蛋白质结合,从而促进细胞融合。

这使得精子和卵子的遗传物质可以结合,从而形成一个新的细胞,叫作受精卵。

第三阶段是受精卵的形成。

当精子和卵子融合之后,形成的受精卵经过一系列的细胞分裂和增殖,最终形成一个成熟的胚胎。

整个受精的过程是非常复杂的,其中涉及了许多分子机制的调控。

这些分子机制包括信号传导、基因调节、代谢调节等。

其中一个最重要的分子是细胞质骨架的蛋白质微管。

微管在受精过程中发挥着重要的作用,它们的组装和解组装可以直接影响精子的运动、细胞的融合和受精卵的形成等关键步骤。

另外,许多激素和细胞因子也可以参与受精过程的调控。

这些分子可以影响细胞膜的特性、信号传导等多个方面,从而直接或间接地影响受精的过程。

总之,受精是生命过程中最为基本和重要的过程之一。

它涉及到许多分子机制的调控,其中微管的作用特别重要。

虽然我们已经对受精的过程有了越来越深入的了解,但仍有许多问题有待解决。

随着生物技术的发展和科学技术的进步,我们相信在未来能够对受精过程及其分子机制的了解将达到一个更深入和全面的层面。

受精过程中的分子生物学机制受精是生命的起源,在这一过程中,两个单细胞生物体-精子和卵子-结合并融合成一个新的单细胞生物体-受精卵。

这个过程涉及到复杂的细胞分子生物学机制。

精子及其运动方式精子是由男性生殖系统产生的生殖细胞,它们必须游向卵子才能有效地受精。

精子的运动是由鞭毛和细胞外膜的亚结构所控制。

游离在生殖道中的精子通过化学信号被吸引到靠近卵子的区域。

当到达卵子附近时,精子将利用两种运动方式:跃进运动和游泳运动。

跃进运动使精子能够从粘液中脱颖而出,然后游泳运动能够沿着生殖道充分获得能量,并最终在卵子外膜处捕获。

卵子的形成和特征卵子是由女性生殖系统产生的生殖细胞,与精子一样是体内的单细胞生物体。

卵子的体积是精子的数千倍,但它们不比精子更能活动。

它们具有多到数百个细胞的细胞外膜和一颗形状特殊的细胞核。

在卵子形成过程中,酪氨酸激酶(tyrosine kinase)是卵子中的一个关键蛋白质,它能够使卵子细胞外膜上的受体活性化并有效地参与胞质中的酶和其他生物化学过程。

受精过程中的细胞信号在受精过程中,卵子与精子之间的交互信息是通过细胞间信号传递的方式完成的。

在精子被卵子吸引之后,它们会释放一种酶以破坏卵子上的细胞外膜。

然后卵子会将另外一种酶永久性释放到外面,防止其他精子进入,同时使卵子发生一个方向性的变化,形成卵子-精子接头。

接着,可以分为两个部分:融合和发展。

在融合期间,两个细胞的细胞膜会互相接触并融合,将精子细胞膜上的蛋白质、受体和信号物转移到了卵子膜。

这些信号会通过细胞内的通路传递,并导致卵子第一次分裂。

发展阶段是一个复杂的过程,需要各种不同类型的基因表达进行调节,产生和调配不同的细胞和细胞组织。

同时,营养和其他类型的生物化学特征也要考虑到。

总之,在受精之后,卵子和精子的细胞生物学特征会发生巨大的变化,从而激活发展期间的生命过程。

现代分子和细胞生物学的技术正在帮助我们深入理解生殖细胞之间的信号交互,以及其它发、育相关的病理生理学基础。

精子与卵子在受精过程中的相互作用机制受精是生殖过程中的一个重要环节,涉及到精子和卵子之间的相互作用。

在人类的繁衍过程中,精子的作用是运输遗传信息,而卵子则负责提供生命起始的物质。

精子和卵子的相遇是受精过程的起点,其相互作用机制至关重要。

精子的游动过程精子的游动是受精过程中必不可少的一步。

一个健康的男性每天能够产生高达2亿个精子,然而它们中的绝大部分都无法在女性的体内存活。

只有雄性精子能够在身体中生存3-5天,而雌性卵子只有24小时的寿命。

精子的游动依靠的是它身上所拥有的长尾巴,也就是运动器。

在精子游动过程中,运动器先向前运动,带着精子身体向前推动。

然而由于此类推进方式不可能一直持续下去,所以精子便改变游动方向,以波浪形的方式游动。

普通的游动方式不足以让精子穿入卵子。

在受精过程中,母体阻挡精子的痕迹会被大大降低,这意味着,卵子所处的区域会对精子变得更加表达欢迎。

卵子可以“选择”哪个精子对其进行受精虽然精子数量多,但它们的容存时间有限制。

在受精过程中,实际上,只有少数精子能到达卵子的附近。

进行受精的那个精子不能选定为胚胎,因此,卵子有一种机制,可以让其选择它是否要被哪个精子受精。

卵子会发出一些锁定信号,这些信号能够使它们只接纳带有特定蛋白质的精子。

这些蛋白质分子会在精子头部的表面上呈现出来,一旦卵子感受到这些特定蛋白质,它们就会向这个精子释放一些化学物质,进一步引导它向中央。

这一过程被称为“皮质反应”,因为卵子对进入其内部的精子形成了一层物质屏障。

这层物质屏障会阻止卵子再次被受精,同时还能帮助带有正确蛋白质的精子穿透卵子表面,到达中心并与卵子核结合。

精子与卵子结合后的变化精子到达卵子表面,卵子便做好了与精子结合的准备。

这一结合是受精的最终阶段,它标志着生命的开始。

一旦合成,胚胎会开始分裂成两半,并在数天内形成初始的胚胎。

在受精过程中,精子会释放许多化学物质,这些化学物质会引起卵子表面发生一系列变化,进一步诱导精子进入卵子,进一步促成发生受精。

精子运动与受精的生物物理机制生物的繁殖,离不开两件事:精子运动和受精。

这两个过程牵涉到生物物理学中很多基本知识和原则。

本文将分别从精子运动和受精两个方面来探讨这些生物物理学的知识和原则。

I. 精子运动精子运动是指生殖细胞精子在体外运动的过程。

在自然条件下,精子运动是方向性的,以向卵子移动为最终目的。

精子的运动能力是受其形态和结构限制的。

精子由头、颈、尾三部分组成,其中尾部是其运动的主要部位。

一般来说,精子的运动可以分为原位运动和活动性运动。

原位运动是指精子在静止时,仅在其头部附近出现短暂摆动,而尾部不活动的运动方式。

而活动性运动则是指精子在一定条件下,由原位运动而转换为尾部摆动的活跃运动方式。

活动性运动可以进一步分为前行运动和四面八方乱晃的“游动”。

造成精子运动的原因是一些物理、化学和生物学因素相互作用的结果。

下面简单介绍这些因素。

1. 粘度粘度是指液体对粘度计的弹性阻力。

液体粘度越大,阻力就越大,对精子的运动会产生阻碍,从而减缓或抑制精子的运动。

因此,粘度是对精子运动有很大影响的一个因素。

2. 温度温度是控制精子运动的另一个因素。

温度过低或过高都会对精子的正常运动产生负面影响。

在人体内,睾丸内部的温度比身体温度低1-2℃,这是为了使精子处于更适宜的运动环境下。

3. 离子浓度离子浓度是维持人体内环境稳定的一个重要因素。

不同的离子在不同浓度下会对精子的运动产生不同影响。

高浓度的钙离子和镁离子会促进精子运动;而高浓度的铜离子和铝离子则会对精子产生毒性影响。

II. 受精受精是指精子和卵子结合形成受精卵的过程。

在生物物理学中,受精是一种湿润接触现象,涉及到表面力学、电学和化学等知识。

1. 表面力学在受精的过程中,精子和卵子之间的接触是由表面力学原理引起的。

一般来说,表面张力越大,接触越难形成。

因此,两个具有类似表面张力的物质接触会比较困难。

精子和卵子之间也存在这样的问题,但通过液体介质的存在,表面张力被减小,从而使接触更容易。

受精过程的遗传机制分析受精是生命的起始,是生物家族多样性的产生基础。

在哺乳动物中,受精是指发生在卵子和精子结合后,形成受精卵,进而发展成为一个新的个体。

受精过程中涉及到一系列的生命活动,包括精子和卵子的互作、染色体的配对、基因的组合等,这些活动组成了受精过程的遗传机制。

受精过程中,精子和卵子的互作是第一步。

精子通过精子尾巴的运动,向着卵子所在的卵巢移动,寻找合适的卵子。

当精子与卵子结合时,就会发生精卵融合,形成受精卵。

这个过程中,卵子释放出孕激素等化学物质,吸引精子,而精子也会释放出酶,破坏卵子表面的浆膜,从而侵入卵子内部。

在受精卵形成后,受精卵中的遗传物质开始交换和组合。

每个精子和卵子都含有一半的常染色体数目(23条染色体),当精卵融合时,就会形成一对完整的常染色体组。

这个过程中,染色体的配对就非常关键,如果染色体配对不正确,就会导致染色体异常。

除了常染色体外,受精卵中还有一个重要的遗传物质,那就是性染色体。

在人类中,男性含有一条X染色体和一条Y染色体,而女性则含有两条X染色体。

精子中只含有一条染色体,要么是X染色体,要么是Y染色体,所以受精过程中,精子决定了胎儿性别。

由此可见,性别的决定是受精过程的遗传机制之一。

受精过程还会导致基因组的重新组合。

每条染色体上都含有大量的基因,而它们的组合方式就会影响到后代性状的表现。

基因的表现受到许多因素的影响,包括基因的互作、基因外表达的调控等。

这些复杂的机制都会对后代的遗传产生一定的影响。

最后需要注意的是,在受精过程中还可能会出现染色体畸变和遗传病等问题。

染色体畸变通常是由于染色体的不正常分离所引起,例如三体综合征、二体综合征等。

而遗传病则是由于基因突变所导致的,比如先天性心脏病、血友病等。

为了避免遗传病的传播,人们提出了一系列的遗传咨询和筛查方案,保障了后代的健康。

总之,受精过程是生命的起点,是生命物种多样性的根本。

在受精过程中,精子和卵子的互作、染色体的配对、基因的组合等因素都会对后代的遗传产生影响。

发育生物学题库及答案最新整理1、发育与发育生物学概念答:发育——指一个有机体从其生命开始到成熟的变化过程,是生物有机体的自我构建和自我组织的过程。

发育生物学——是以传统的胚胎学为基础,渗透了分子生物学、遗传学和细胞生物学等学科的原理和方法,研究生物个体发育过程及其调节机制,即研究生物体从精子和卵子的发生、受精、胚胎发育、生长到衰老、死亡的规律的科学。

2、什么是原肠胚答:胚胎由囊胚继续发育,由原始的单胚层细胞发展成具有双层或三层胚层结构的胚胎,称为原肠胚。

3、神经板概念、形成过程及作用(P77)答:神经板概念——早期胚胎背侧表面的一条增厚的纵行外胚层条带。

可发育成神经系统。

形成过程——主要是脊索动物发生初期原肠形成终了后于外胚层背侧正中产生的,呈球拍形,后部狭窄肥厚,以后其主要部分形成中枢神经系统和眼原基。

神经外胚层细胞分布于神经板两侧,位于脊索的背方,该区域较平坦,呈平板状,它将发育成神经管。

作用——随着发生的进展,神经板周围的外胚层隆起变为神经褶,不久因两侧的神经褶在背侧正中闭合而变成神经管。

4、初级性别决定的概念(P132)答:指生殖腺发育为睾丸或卵巢的选择。

胚胎生殖腺的发育命运决定于其染色体组成,Y染色体的存在使生殖腺的体细胞发育为testis而非ovary。

5、什么是胚孔什么是原条在胚胎发育中作用(P64、68)答:胚孔——两栖类和海胆囊胚表面产生的圆形内陷小口。

在原肠期内胚层和中胚层细胞经此口内卷进入胚胎内部。

(是动物早期胚胎原肠的开口。

原肠形成时,内胚层细胞迁移到胚体内部形成原肠腔,留有与外界相通的孔。

)作用:通过胚孔背唇进入胚内的细胞将形成脊索及头部中胚层,其余大部分中胚层细胞经胚孔侧唇进入胚内。

原口动物的口起源于胚孔,如大多数无脊椎动物;而后口动物的胚孔则发育为成体的肛门,与胚孔相对的一端另行开口,发育为成体的口。

如脊椎动物及棘皮动物等。

原条——在鸟类、爬行类和哺乳类胚胎原肠作用时,胚胎后区加厚,并向头区延伸所形成的细胞条。