隔震结构与减震结构与传统结构抗震设计(完全版)

- 格式:ppt

- 大小:511.00 KB

- 文档页数:35

浅析建筑结构隔震与减震原理及技术浅析建筑结构隔震与减震原理及技术[提要]:本文介绍了建筑结构地震反应机理与评价,也对减隔振系统模型与分析计算方法进行了论述,对建筑抗震理论研究及设计提供了借鉴的意见。

[关键词]:建筑抗震;结构隔震;减震原理TU352.11、引言建筑结构减振防灾关键技术是利用控制理论的基本思想,通过在建筑结构上附加隔减震装置,通过对地震、强风等动力作用的抑制和利用,实现提高建筑结构综合防灾能力,保障人民生命和财产安全,减轻和避免地震等自然灾害对建筑结构损伤作用的目的。

2、建筑结构地震反应机理与评价2.1、在不同服役期内结构抗震设防水准的简化计算方法(1)我国现行建筑抗震设计规范以50年为设计的基准期,要求结构在此期间满足具备正常的服役性能。

显然这种标准服役期是针对大多数普通建筑物而言的,不同的建筑物所要求的服役期长短可能会有所不同。

(2)关于抗震设防烈度和对应的地震重现期的规定以“中震”烈度为基础来确定“小震”和“大震”对应的烈度。

“小震”和“大震”的概率含义实际是平均意义上的一种人为的约定,对于给定的地区或场地,如果明确规定“小震”和“大震”的重现期分别为50年和1975年,相应的烈度就不能保持比“中震”减小1.55度和“大震”增加1.00度;反之,如果“小震”和“大震”明确为比“中震”减小1.55度和增加1.00度,相应的重现期就不能保持为50年和1975年,这是抗震设计规范中设防水准概率含义中存在的不明确的一方面。

(3)目前抗震设防标准中的“三水准二阶段”设计,名义上以“小震”时的抗震强度验算为主要对象,由于其概率水准并不是“小震”时的实际值,而是发生基本烈度地震的概率水准,因此是在一定延性要求之下对基本烈度地震的验算。

工程界迫切希望有一个简单的抗震设防水准估计方法,以便了解设防烈度随服役期的变化规律,因此本项目假定“小震”和“大震”的概率定义是确定的,与“中震”相比其烈度差异在平均意义上分别为-1.55和+1.00度(对9度区为+0.50度)。

第8章建筑结构减震隔震设计建筑结构减震、隔震设计(Seismic and Isolation Design of Buildings)建筑结构减震、隔震设计是在地震作用下保护建筑结构和人员安全的重要手段。

本章主要介绍减震、隔震设计的概念、原理、方法和常见的减震、隔震设备。

8.1减震、隔震设计的概念减震、隔震设计是指通过合理的结构设计和设备选用,减小地震作用对建筑结构产生的影响,保护结构和人员安全的设计方法。

减震、隔震是分别从结构的刚性和连接方式两个方面来实现的。

减震设计是通过设置减震装置,吸收和消散地震能量,减小结构受到的震动。

常见的减震装置包括摩擦摆、隔震橡胶、混凝土锚杆等。

隔震设计是通过设置隔震装置,将建筑结构与地基分离,减小地震作用对结构的传递。

常见的隔震装置包括橡胶支座、钢球座、摩擦摆等。

减震、隔震设计主要应用于地震频繁的地区,如我国的地震带。

减震、隔震设计可以有效降低房屋倒塌和损坏的风险,提高结构和人员的安全性。

8.2减震设计的原理和方法减震设计的原理是通过设置能够吸收和消散地震能量的装置,减小结构受到的震动。

根据减震装置的不同,减震设计可以分为以下几种方法:(1)摩擦摆减震法:通过设置带有摩擦阻力的滑动接头,来减小地震引起的结构位移和加速度。

摩擦摆减震法适用于小型建筑和轻型结构。

(2)隔震橡胶减震法:通过设置隔震橡胶支座,将建筑结构与地基分离,减小地震作用对结构的传递。

隔震橡胶减震法适用于大型建筑和重型结构。

(3)混凝土锚杆减震法:通过在结构内部设置混凝土锚杆,将结构刚性传递到地基,减小地震作用对结构的影响。

混凝土锚杆减震法适用于中小型建筑和中等刚性结构。

8.3隔震设计的原理和方法隔震设计的原理是通过设置能够分离建筑结构和地基的隔震装置,减小地震作用对结构的传递。

隔震设计可以分为以下几种方法:(1)橡胶支座隔震法:通过设置橡胶支座,将建筑结构与地基分离,减小地震作用对结构的传递。

橡胶支座隔震法适用于大型建筑和重型结构。

隔震结构工程设计1工程概况某商业办公楼,地上6层,首层5.1m,其余层高度皆为3.6m,总高24.6m,隔震支座设置于基础顶部。

上部结构为钢框架结构,楼盖为普通梁板体系,基础采用独立基础。

丙类建筑,设防烈度7度,设计基本加速度0.15g,场地类别Ⅱ类,地震分组第一组,不考虑近场影响。

表1.1 上部结构重量及侧移刚度层号重力荷载代表值(KN) 侧移刚度(KN/mm)1 7760 8152 7760 7963 7760 7964 7760 7965 7760 7966 5100 7962 初步设计2.1是否采用隔震方案(1)不隔震时,该建筑物的基本周期为0.45s,小于1.0s。

(2)该建筑物总高度为24.6m,层数6层,符合《建筑抗震设计规范》的有关规定。

(3)建筑场地为Ⅱ类场地,无液化。

(4)风荷载和其他非地震作用的水平荷载未超过结构总重力的10%。

以上几条均满足规范中关于建筑物采用隔震方案的规定。

2.2确定隔震层的位置隔震层设在基础顶部,橡胶隔震支座设置在受力较大的位置,其规格、数量和分布根据竖向承载力、侧向刚度和阻尼的要求通过计算确定。

隔震层在罕遇地震下应保持稳定,不宜出现不可恢复的变形。

隔震层橡胶支座在罕遇地震作用下,不宜出现拉应力。

2.3隔震层上部重力设计上部总重力为如表1.1所示。

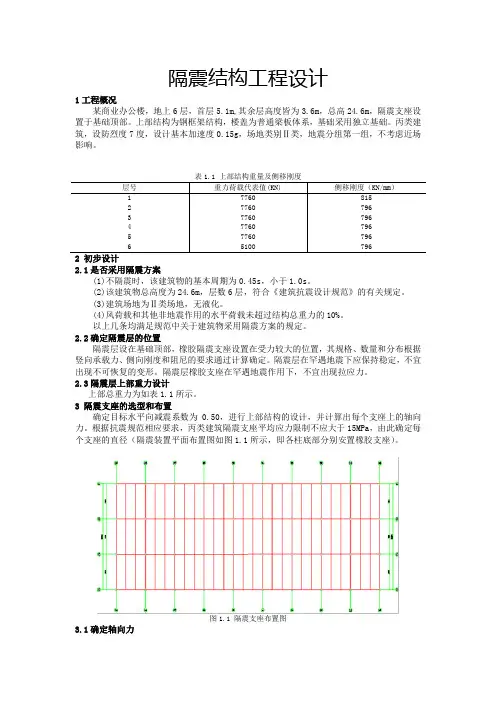

3 隔震支座的选型和布置确定目标水平向减震系数为0.50,进行上部结构的设计,并计算出每个支座上的轴向力。

根据抗震规范相应要求,丙类建筑隔震支座平均应力限制不应大于15MPa,由此确定每个支座的直径(隔震装置平面布置图如图1.1所示,即各柱底部分别安置橡胶支座)。

图1.1 隔震支座布置图3.1确定轴向力竖向地震作用 G F v evk α==19261kN柱底轴力设计 kN N 84679竖向地震作用3.1活载)5.0恒载(2.1=⨯+⨯+⨯= 中柱柱底轴力 kN N 2057.92中= 边柱柱底轴力 kN N 1884.86边= 3.2确定隔震支座类型及数目中柱支座:LRB600型,竖向承载力2673KN ,共20个。

隔震建筑结构设计与工程减震隔震是工程减震研究最早、应用最广的技术,主要通过在建筑相应部位设置隔震机构来隔离耗散地震能量,避免减少其向上部结构的传输,来达到减震目的。

隔震技术设防策略主要立足于“隔离避让”、“以柔克刚”。

隔震设计或隔震术有助于降低建筑物,特别是高层建筑在地震中的影响,与传统方法相比,更为合理可靠。

标签:隔震技术工程减震隔震设计地震是一种对建筑物破坏性极强的自然灾害。

有中国特色社会主义社会的迅速发展对现有建筑结构的性能水准和功能提出了更高的要求。

研究更加经济、安全、可靠的结构抗震新体系,修正、补充,完善现有的结构抗震设计理论与方法,己成为工程结构领域的重要课题,对有效地减轻地震灾害有重要的现实意义。

由于传统的技术对结构震后的性能和不可靠程度缺乏准确地了解,故较难达到强度和延性的合理匹配。

采用隔震技术对通过在隔震层设置刚度很小的隔震装置,将地震变形集中到隔震装置上,对提高结构的抗震性能意义重大。

过去,传统抗震结构耗能能力依赖于主体结构的延性,即主要利用构件屈服后的塑性变形和耗能来耗散地震的能量。

这种抗震结构是通过在结构设计中设置多道抗震设防线、选用耗能的构件和对结构的刚度、承载力、延性的合理匹配来提高抗震结构耗能能力。

很难实现既要求主体结构强度高,又要求延性好。

一旦这些区域产生问题,就会严重的影响结构的抗震性能,甚至产生严重破坏。

防止结构倒塌是抗震的目标,传统抗震结构性能在很大程度上依赖于构件自身的延性,但却忽略了对结构损伤程度的控制。

而且由于破坏部位位于结构主要抗震构件,修复是复杂而又难进行的。

基于性能的隔震技术抗震设计方法是抗震设计发展的主流。

隔震技术属近年兴起的新兴学科,即通过隔震吸收地震能量,有效地减少结构的水平地震作用,消除或减轻建筑物的地震损坏,增强其地震安全性,提高抗震能力。

隔震技术不仅在新建工程中获得应用,而且可以用于旧有建筑的抗震加固,改造。

隔震装置可安装在结构的防火层或设备层,隔震层可设置在结构的不同部位,如基础、中间层等,也可设置在房屋的顶层,同时起到结构加层和抗震加固的目的。

抗震结构设计方法地震是一种常见而具有威力的自然灾害,给人们的生命财产安全带来巨大威胁。

为了保护建筑物免受地震影响,抗震结构设计成为了建筑工程中的重要环节。

本文将介绍几种常用的抗震结构设计方法,旨在提供一些有益的参考与指导。

1. 弹性设计方法:弹性设计方法是传统的抗震结构设计方法之一,其基本原理是建筑结构在地震作用下仅发生弹性变形,且不会超过承载能力的极限。

该方法通常采用最坏地震作用下的荷载计算,然后根据结构的荷载-变形关系进行结构设计。

弹性设计方法要求在地震活动频繁的地区采用更严格的设计参数。

2. 塑性设计方法:塑性设计方法是一种可靠性较高的抗震结构设计方法,它充分考虑结构的强度和韧性,使结构在地震作用下发生塑性变形,从而提高结构的抗震性能。

塑性设计方法的设计过程包括依据地震荷载确定结构的强度需求、确定结构的弹塑性性能要求、进行结构的塑性铰位设计等。

3. 减震设计方法:减震设计方法是一种利用减震器件来减小地震作用对建筑物的影响的设计方法。

常见的减震器件包括摩擦阻尼器、液压阻尼器、弹性橡胶支座等。

这些器件能够吸收地震能量,减小地震振动对建筑物的破坏。

减震设计方法可以在地震发生时降低结构的运动响应,从而降低了地震对建筑物的破坏程度。

4. 隔震设计方法:隔震设计方法是一种利用隔震设备将建筑物与地面隔离,减小地震振动传递到建筑物的设计方法。

常用的隔震设备包括弹簧隔震器、橡胶隔震器等。

隔震设计方法通过降低地震振动传递到建筑物上部结构的程度,减小了地震对建筑物的破坏。

5. 预制装配式结构设计方法:预制装配式结构设计方法是一种新型的抗震结构设计方法,它通过将建筑材料在工厂中进行预制加工,然后通过装配形成建筑结构。

这种设计方法能够提高结构的抗震性能和施工速度,减少人员在现场的作业,从而降低了人工错误和质量问题。

综上所述,抗震结构设计方法是保护建筑物免受地震破坏的重要手段。

不同的设计方法在不同的情况下具有不同的适用性。

108YAN JIUJIAN SHE建筑结构设计隔震和消能减震措施解析Jian zhu jie gou she ji ge zhenhe xiao neng jian zhen cuo shi jie xi张生宁近年来,我国各地区自然灾害频繁发生已经成为了政府及其关注的民生问题,尤其是地震的发生严重的造成人身财产安全以及社会经济安全。

典型的案例唐山大地震和汶川大地震,造成了多大的经济灾害,多少人流离失所,妻离子散。

所以随着这些地震灾害的频发,我国工程建筑方面对抗震功能的重视也提升到了新的高度,现在建筑结构设计对于地震的防范措施越来越规范和严格,目的就是要通过不同的结构进行抗震灾害。

本文针对建筑结构设计中做好对抗震和减震的工作,为了有效的提升建筑物的抗震效果,针对于建筑结构设计中隔震的措施以及消能减震的技术解析,以供参考。

近些年来,地震的发生对我国地区经济以及人民生命财产安全受到了直接的灾害,所以在建筑建设中对于抗震的要求也成了现在建筑施工中重点规划的课题,在建筑设计中合理的规划设计抗震问题,合理的运用抗震原理进行设计规划,尽量减少或者阻止地震对我国人身安全以至于城市建设的威胁。

针对现阶段的统计来看,我国建筑结构设计以隔震和消能减震的措施占据很大的部分并且在逐年增加,所以本文对于建筑结构设计隔震和消能减震措施进行研究和分析。

一、建筑结构隔震减震概述隔震也就是隔离地震,在建筑物的基底或者是某个特定的位置设置隔震装置隔离或者耗散地震能量,用来避免或者减少地震能量向上部结构的传输,减轻结构震动的反应,建筑物只发生轻微的震动和变性从而保障地震来临时对建筑物的伤害,保证人身财产安全。

这种技术被美国地震专家称为“进40年来世界地震工程中最重要的成果之一”。

近年来高层建筑中广泛的应用了隔震技术,尤其是汶川地震之后,隔震技术使用的橡胶材料已经成为了世界研究以及应用的主要思考对象,已经被多数国家广泛应用,我国云南昆明、思茅、临沧等很多城市的高层建筑也都广泛的应用了这种技术及材料。

结构隔震与减震简介汶川地震和日本福岛大地震让民众实实在在的体验到了大自然可怕的破坏力,也让我们对地震破坏产生了一种更深刻的敬畏。

很明显,从今以后隔震减震的设计将以更大的比重加入到建筑结构的整体设计之中。

作为一个未来的土木工程技术人员,在学习完结构动力学之后,结合网络知识的补充,对结构的隔震减震做一个简单的介绍。

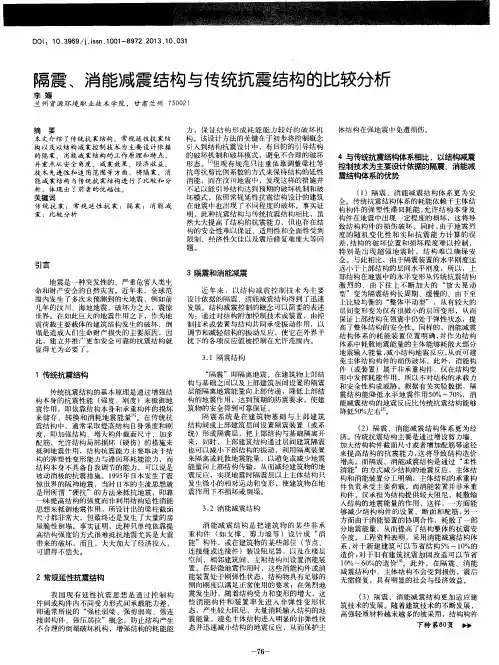

抗震结构主要分为:抗震结构、隔震结构和消能减震结构。

抗震结构利用结构各构件的承载力和变形能力抵御地震作用,吸收地震能量,立足于“抗”。

隔震结构在建筑物上部结构与基础之间设置滑移层,阻止地震能量向上传递,立足于“隔”。

耗能隔震利用结构上的耗能装置来耗散或吸收地震输入结构的能量以减小主体结构的地震反应,立足于“消”。

本文主要介绍后两种原理。

一、隔振隔震技术原理:隔震系统的柔性层使结构的振动周期加大并远离地震动的卓越周期;增大了结构体系的阻尼。

隔震包括基础隔震和层间隔震。

房屋基础隔震的概念:在建筑物基础与上部结构之间设置隔震装置(或系统)形成隔震层,把房屋结构与基础隔离开来,利用隔震装置来隔离或耗散地震能量以避免或减少地震能量向上部结构传输,以减少建筑物的地震反应,实现地震时建筑物只发生轻微运动和变形,从而使建筑物在地震作用下不损坏或倒塌的抗震方法。

基础隔震的原理:通过设置隔震装置系统形成隔震层,延长结构的周期,适当增加结构的阻尼,使结构的加速度反应大大减少,同时使结构的位移集中于隔震层,上部结构像刚体一样,自身相对位移很小,结构基本上处于弹性工作状态,从而建筑物不产生破坏或倒塌。

隔震结构的组成及特性:隔震系统一般由隔震器、阻尼器等所构成,它具有竖向刚度大、水平刚度小,能提供较大阻尼的特点。

为达到明显减震效果,通常基础隔震系统需具备以下四种特性:1承载特性:具有足够的竖向强度和刚度以支撑上部结构的重量;2隔震特性:具有足够的水平初始刚度,在风载和小震作用下,体系能保持在弹性范围内,满足正常使用的要求,而中强地震时,其水平刚度较小,结构为柔性隔震结构体系;3复位特性:地震后,上部结构能回复到初始状态,满足正常的使用要求。