肠溶阿司匹林针对心脑血管疾病中的作用

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

阿司匹林的作用及用途阿司匹林是人们生活中常见的一种药物,有心脏病的患者,每天口服1片阿司匹林,能够预防心梗。

但临床调查显示,口服阿司匹林也会增加脑出血及胃出血风险,针对已经发生过中风或者心脏病的群体,阿司匹林好处大于风险。

但经过多年的临床研究,医生思考是否每个人都能服用阿司匹林,针对阿司匹林的用途进行分析,还需思考阿司匹林的作用,以免乱服药。

一、阿司匹林是什么阿司匹林是西药名,包括胶囊及散剂、片剂,在临床上属于解热镇痛及抗血小板聚集药物,能达到缓解疼痛及抑制血栓的效果,阿司匹林肠溶胶囊及肠溶片在临床上为甲类药物,阿司匹林片及阿司匹林肠溶缓释片属于乙类药物,阿司匹林散剂及泡腾片属于丙类药物。

二、阿司匹林适应症及作用阿司匹林片在血小板聚集及改善动脉硬化上有一定效果,能缓解暂时性脑缺血及中风。

阿司匹林肠溶胶囊能抑制血小板聚集,以免患者血管内形成血栓,可预防心梗及人工心脏瓣膜、手术后血栓,也能在不稳定心绞痛中治疗。

阿司匹林肠溶片主要作用便是抵抗血栓,针对心梗、心房颤动、人工心脏瓣膜等疾病具有一定效果。

阿司匹林肠溶缓释片针对普通感冒引发的发热及中度疼痛具有一定效果,比如,患者发生头痛及牙痛、肌肉痛、神经痛均能使用阿司匹林。

二、阿司匹林使用后的不良反应部分患者在使用阿司匹林过程中可能会引发不良反应,比如,患者在大量用药后发生呕吐及腹部不适感,患者血药浓度高,则不良反应发生率明显。

常见的反应包括恶心、上腹不适、呕吐、疼痛、胃肠道反应等,患者在停药后不良反应会消失。

长期及大量口服药物会引发胃肠道出血及溃疡。

也有患者发生中枢神经反应,引发可逆性耳鸣、听力降低等反应,患者在多口服一个疗程用药时,不良反应发生较为明显。

有些患者会发生过敏反应,临床常见反应是休克、荨麻疹及血管神经水肿等,部分易感染的患者,在口服药物后容易发生呼吸困难,病情严重患者导致死亡。

患者过量使用阿司匹林后,让血药浓度超过250ug/ml时会发生肝肾功能损害,这种损害往往是可逆性的,患者在停药后可恢复正常。

阿司匹林对心脑血管疾病的防治作用综述作者:郭春志来源:《中国科技博览》2013年第03期摘要:阿司匹林是经典的非甾体解热镇痛药,最初只作为解热止痛剂使用。

现今其被临床广泛应用为减少心脑血管疾病的发生(一级预防)和改善疾病发生后的预后和复发(二级预防)以及心脑血管疾病急性期的治疗的一线药物,本文就阿司匹林用于心脑血管疾病防治的现状做一综述。

关键词:阿司匹林,心脑血管疾病,预防【中图分类号】R97阿司匹林,又名乙酰水杨酸,最初仅作为解热镇痛药,随着医学的发展以及长久的临床实践证明,其药理作用除了解热镇痛抗风湿以外,还具有明显的抗血小板凝聚作用,且对心血管疾病的预防发挥着重要的作用。

现今临床上阿司匹林作为一种有效的抗血小板聚集药被广泛应用于心脑血管疾病的预防,多年来临床试验已提供强有力的循证医学证据,应用阿司匹林可使心肌梗死、脑卒中等高危患者的血栓性血管事件和非致死性卒中分别减少1/4,非致死性心肌梗死减少1/3,血管性死亡减少1/6。

本文就阿司匹林的作用机制、心脑血管疾病防治现状做一综述。

1、作用机制血栓形成是心脑血管事件的发病基础,可引起心肌梗死、脑卒中、心绞痛等。

血小板聚集是血栓形成的核心步骤,而阿司匹林具有不可逆的抑制血小板聚集作用,因而能够防止血小板聚集形成血栓,从而起到预防心肌梗死、脑卒中等心脑血管事件发生的作用。

血栓素A2(TXA2)是活化血小板,促使血小板聚集产生血栓的主要物质,而阿司匹林通过与血小板中的环氧化酶结合,致使TAX2合成减少,产生抗血小板聚集作用,影响血栓的形成,有效地预防严重的心脑血管事件的发生。

由于阿司匹林抑制血小板的环氧化酶是不可逆的,且作用时间较长,因此只需小剂量的阿司匹林就可以预防血栓的发生。

阿司匹林的推荐剂量为75mg~150mg/d。

2、阿司匹林的一级预防作用一级预防又称病因预防,是在疾病尚未发生时针对病因所采取的措施。

心脑血管事件的一级预防是指对于从未发生过心脑血管栓塞事件的人群,采用各种措施防止首次血管事件的发生。

阿司匹林肠溶片的作用与功效阿司匹林肠溶片是一种非处方药,主要成分是阿司匹林。

它是一种乙酰水杨酸类非处方药,具有抗炎、退热和镇痛的功效。

阿司匹林肠溶片是通过改变体内化学物质的制造方式,从而降低炎症和疼痛程度。

首先,阿司匹林肠溶片具有抗炎作用。

它能够抑制炎症反应,减少炎症引起的疼痛和不适。

具体而言,阿司匹林通过抑制前列腺素的合成,阻断炎症反应的传导,减少血液中炎症物质的释放,从而达到抗炎作用。

因此,阿司匹林肠溶片适用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎等炎症性疾病。

其次,阿司匹林肠溶片具有退热作用。

当体温升高时,阿司匹林能够通过降低腺苷酸合成的程度,抑制中枢神经系统对体温调节的影响,从而降低体温。

因此,阿司匹林肠溶片适用于治疗感冒引起的发热、流感等病症。

最后,阿司匹林肠溶片具有镇痛作用。

它能够通过抑制疼痛发生的化学物质的合成,减少神经元的兴奋性,从而减轻疼痛感受。

因此,阿司匹林肠溶片适用于缓解头痛、牙痛、肌肉酸痛等轻度到中度疼痛。

除了上述作用和功效,阿司匹林肠溶片还可以改善血液循环。

它能够抑制血小板的聚集,减少血栓的形成,防止心脑血管疾病的发生。

因此,阿司匹林肠溶片还适用于预防和治疗心脑血管疾病,如心绞痛、心肌梗死、中风等。

不过,阿司匹林肠溶片也有一些注意事项需要注意。

首先,阿司匹林肠溶片不宜长期过量使用,以免引起消化道不适和肝肾损害。

其次,阿司匹林能够引起血小板功能抑制,导致血液凝结时间延长,因此在手术前的一段时间内不宜使用阿司匹林。

另外,对于孕妇、哺乳期妇女、有血液疾病或出血倾向的患者,以及过敏体质和消化道溃疡患者,应避免使用阿司匹林。

总之,阿司匹林肠溶片具有抗炎、退热、镇痛和改善血液循环的作用和功效,适用于治疗风湿性关节炎、感冒、头痛、牙痛等病症,预防和治疗心脑血管疾病。

然而,使用阿司匹林肠溶片时需要谨慎,遵循医生的建议,避免过量使用和长期使用。

阿司匹林肠溶片的作用与功效阿司匹林肠溶片(Aspirin Enteric-Coated Tablets)是一种常用的非处方药,也被称为阿司匹林EC或“酒石酸阿司匹林”(acetylsalicylic acid)。

阿司匹林肠溶片以酒石酸阿司匹林为主要成分,通过嘌呤酸化合物酶抑制剂的作用来发挥药效。

阿司匹林肠溶片被广泛用于缓解疼痛、退烧、抗炎及预防心血管事件等多种疾病,具有多种作用和功效。

本文将重点介绍阿司匹林肠溶片的作用和功效。

1. 缓解疼痛:阿司匹林肠溶片是最常用的非处方药之一,具有较好的缓解疼痛效果。

它通过抑制环氧酶,阻断前列腺素的合成,从而减少炎症反应和疼痛感觉的传导。

因此,阿司匹林肠溶片可以用于治疗头痛、牙痛、关节痛、肌肉疼痛、神经痛等一系列疼痛症状。

2. 退烧:阿司匹林肠溶片具有退烧作用。

当机体发生感染或炎症反应时,会释放出统称为前列腺素的物质。

前列腺素能够使脑垂体下部体温调节中枢的温度“设定点”上升,使得机体将热量排散迎合于增加的“设定点”。

而阿司匹林肠溶片能够抑制前列腺素的合成,从而降低体温。

3. 抗炎作用:阿司匹林肠溶片是一种非类固醇抗炎药(NSAIDs),具有明显的抗炎作用。

阿司匹林肠溶片能够抑制环氧酶的活性,阻断花生四烯酸代谢为前列腺素的途径,从而减少炎症反应。

4. 抗血小板聚集活性:阿司匹林肠溶片具有抗血小板聚集活性,能够抑制血小板在血管内壁黏附和聚集,从而减少血栓的形成。

这对于预防心血管事件、中风和血栓形成相关的疾病具有重要意义。

5. 预防心血管事件:阿司匹林肠溶片被广泛用于心血管疾病的预防。

它能够抑制血小板聚集和血栓形成,从而减少心血管事件的风险。

早期的研究表明,阿司匹林可显著降低心梗、心绞痛、中风和周围动脉疾病等心血管疾病的发生率。

因此,阿司匹林肠溶片常被推荐给有心血管疾病风险的高危人群。

6. 抗癌作用:阿司匹林肠溶片被认为具有抗癌活性。

近年来的一系列研究发现,阿司匹林能够抑制肿瘤生长和扩散,减少肿瘤的血供,诱导肿瘤细胞凋亡。

阿司匹林肠溶片用法小妙方

阿司匹林肠溶片,适应症为阿司匹林对血小板聚集的抑制作用,因此阿司匹林肠溶片适应症如下:降低急性心肌梗死疑似患者的发病风险预防心肌梗死复发,中风的二级预防,降低短暂性脑缺血发作(TIA)及其继发脑卒中的风险,降低稳定性和不稳定性心绞痛患者的发病风险,降低心血管危险因素者(冠心病家族史、糖尿病、血脂异常、高血压、肥胖、抽烟史、年龄大于50岁者)心肌梗死发作的风险。

用法意见建议:第一周,睡前服阿司匹林的作用之一,是防止血液中的血小板“相亲相爱”,聚集在一起而形成血栓,从而预防心脑血管疾病的发生。

初用阿司匹林的病人,第一周在睡前服用,才能让它“尽心尽力”地为你服务。

原因很简单,最常发生心脑血管急症的时段为早上6~10点和下午3~5点。

如果病人在上午八九点钟服药,那么,3~4小时后,阿司匹林发挥它的最佳效果之时已是中午,错开了心脑血管急症的高发时段,不能给病人提供最好的保护。

另外,人在睡眠中,血液流动缓慢,血小板更容易“相亲相爱”,液便可趁机“拥抱成团”,形成血栓。

如果病人在睡前服用阿司匹林,到第二天清晨阿司匹林的效果“最大化”,就能让血小板之间保持“安全的距离”。

一周后,饭后服这样说来,是不是病人必须固定在睡前服用阿司匹林呢?并非如此。

服药一周后,阿司匹林对病人形成稳定的效果,只要坚持服用,它的作用就是“细水长流”的。

在这种情况下,最重要的是坚持每天服用,至于在每天的哪一个时段服用,反而是次要的了。

但我们必须知道,尽管乙酰水杨酸比水杨酸“友好”,但仍对胃有一定的“攻击性”,需要食物来减弱它对胃的攻击。

为了保护我们亲爱的胃,最好能在饭后服用阿司匹林。

阿司匹林防治五种老年病:

(1)失眠:据报道,阿司匹林对偶发性失眠有良佳效果。

这是因为本品具有延迟性镇静和催眠的作用。

因此,每晚睡前口服50毫克肠溶阿司匹林,对偶发生失眠的老人可获良效。

(2)心肌梗死及脑中风:阿司匹林是一种重要的抗血小板和抗血栓药。

每日定时长期小剂量(25〜50mg)口服本品,可预防心肌梗死和中风。

因本品具有抑制血小板聚集和减少血栓形成之作用。

(3)糖尿病:本品能增加体内胰岛素的含量,促进内源性胰岛素释放和肝糖元合成,遏制肠内吸收葡萄糖,使机体组织对葡萄糖的吸收增加,从而阻止血小板凝集和ADP(二磷酸腺苷)的释放,降低空腹血糖水平,改善患者的糖耐量。

(4)白内障:每日口服小剂量50毫克的肠溶阿司匹林,可延缓和预防老年白内障的形成,可使部分病人避免手术。

而阿司匹林能延迟和抑制晶状体蛋白变性,预防和延缓白内障的形成。

(5)癌症:经科学家研究发现,肿瘤细胞可分泌大量的前列腺素,阻止细胞免疫与体液免疫功能,从而诱发肿瘤。

而阿司匹林可抑制肿瘤细胞分泌,并阻滞前列腺素的合成,从而起到防癌作用。

阿司匹林肠溶片的作用与用途

阿司匹林肠溶片是一种非处方药,主要成分为阿司匹林(acetylsalicylic acid)。

它具有镇痛、退热、抗炎和抗血小板聚

集作用,被广泛用于以下几个方面:

1. 镇痛:阿司匹林肠溶片可用于缓解轻至中度的头痛、牙痛、关节痛、肌肉痛等各种常见疼痛。

2. 退热:阿司匹林肠溶片可以有效降低体温,用于治疗轻至中度发热,如感冒、流感等。

3. 抗炎:由于阿司匹林具有抗炎作用,它可以用于缓解轻至中度炎症引起的肿胀和疼痛,如关节炎、风湿病。

4. 预防心脑血管疾病:阿司匹林肠溶片通过抑制血小板聚集,减少血液凝结,从而降低血液黏稠度,预防血栓形成。

因此,它可用于预防心脑血管疾病,如心肌梗死、脑卒中等。

5. 预防和治疗心绞痛:阿司匹林肠溶片可以通过扩张冠状动脉,增加心肌血流,从而预防和治疗心绞痛。

6. 镇静肌肉:阿司匹林肠溶片可以用于缓解肌肉痉挛,如背痛、颈椎病等。

需要注意的是,阿司匹林具有一定的副作用和禁忌症,不适合所有人使用。

在使用之前,应该咨询医生或药师的建议,并严格按照说明书上的剂量和使用方法进行。

对于有过敏史、出血

倾向、消化道溃疡等情况的人群,要特别谨慎使用。

此外,孕妇和哺乳期妇女以及12岁以下儿童应避免使用阿司匹林肠溶片。

肠溶阿司匹林能长期服用吗

肠溶阿司匹林是心脑血管疾病治疗中比较常用的一种药物,它的主要作用就是可以降低血液的粘稠度,对于降低血栓的形成概率效果是非常明显的,但是不管是那一种药物在使用的时候都是有一些禁忌和副作用的,肠溶阿司匹林也不例外,这种药物虽然对于心脑血管疾病患者来说不能缺少,但是长期服用也容易有副作用。

阿司匹林是抑制血小板凝集,可以有效预防高血粘病人发生血栓性疾病。

比如常见的脑血栓、脑栓塞、或冠心病等等。

尤其是老年人最好是长期服用,不要轻易停服。

阿司匹林肠溶片预防保健一般用的规格是25mg的,小剂量

一般没什么问题,有活血抗凝的用途 .对预防心脑血管疾病有好处,因为阿司匹林由于可以抑制血小板聚集,因而具有抗血栓的

作用,可明显降低动脉内阻塞性血栓的形成.已被广泛地用于预

防和治疗心血管疾病。

使用小剂量的阿司匹林,来保护心脏和血管,这种小剂量阿司匹林的使用,不仅可以防止血栓形成,而且使胃肠道并发症的副作用减至最小.事实证明,这种治疗是有益处的.不过长期的阿司匹林治疗,即使是小剂量,如有食欲不振,上腹部不适,疼痛,烧灼感,黑便等症状,应及时找医生,或停服此药.患有胃及十二指肠溃疡病的患者更应慎用或不用阿司匹林.

还应该提醒大家注意一点的就是在饮酒的前后阶段不能服用阿司匹林,因为酒精会损伤胃黏膜,而阿司匹林这种药物的服用也会加重胃黏膜的负担。

如果服用肠溶阿司匹林之后出现有皮肤出血的情况,这就是过敏了,应该及时到医院去进行检查,避免出现意外的药物过敏情况。

阿司匹林肠溶片作用与功效阿司匹林肠溶片(Aspirin enteric-coated tablets)是一种常用的非处方药,主要成分为阿司匹林(Aspirin)。

阿司匹林是一种非那酸类药物,常用于治疗疼痛、发热和炎症等症状,并具有抗血小板聚集的作用。

阿司匹林肠溶片由于涂有一层特殊的肠溶涂层,使其可以在胃酸和胃液中不完全溶解,从而减少对胃黏膜的刺激,减少胃溃疡的风险。

阿司匹林肠溶片的主要作用和功效包括以下几个方面:1. 缓解疼痛和发热:阿司匹林作为一种非处方药,是常用的解热镇痛药。

它通过抑制花生四烯酸代谢途径,减少前列腺素和其他炎症介质的合成,从而减轻疼痛和发热。

2. 抗炎作用:阿司匹林具有一定的抗炎作用,可以缓解因感染、外伤或慢性疾病引起的炎症反应。

它通过抑制花生四烯酸途径中的环氧化酶活性,减少前列腺素和其他炎症介质的合成,从而减轻炎症。

3. 抗血小板聚集作用:阿司匹林还具有抗血小板聚集的作用,可以减少血栓的形成,预防心脑血管疾病的发生。

它通过抑制血小板中的环氧化酶活性,减少前列腺素的合成,从而抑制血小板聚集。

4. 预防心脑血管疾病:阿司匹林肠溶片用于预防心脑血管疾病,如冠心病、心肌梗塞、脑梗塞等。

它可以通过抑制血小板聚集,减少血栓的形成,预防血管阻塞和心脑血管疾病的发生。

5. 治疗类风湿关节炎:阿司匹林具有一定的抗炎作用,可以缓解类风湿关节炎患者的疼痛和关节炎症状。

它通过抑制花生四烯酸途径中的环氧化酶活性,减少前列腺素和其他炎症介质的合成,从而减轻炎症反应。

然而,阿司匹林肠溶片也存在一些副作用和禁忌症。

副作用包括消化道不适、恶心、呕吐、腹痛、消化性溃疡、过敏反应等。

长期或高剂量使用阿司匹林还可能导致出血、肾功能损害等不良反应。

禁忌症包括哮喘患者、溃疡病患者、出血性疾病患者、急性病毒性感染患者、儿童和孕妇等。

总之,阿司匹林肠溶片是一种常用的非处方药,主要用于缓解疼痛、降温、抗炎和抗血小板聚集等作用。

阿司匹林在心脑血管疾病临床治疗中的药理作用与效果评估阿司匹林是一种广泛应用于临床治疗的非处方药。

它主要用于预防和治疗心脑血管疾病,并具有明显的药理作用和效果。

本文将对阿司匹林在心脑血管疾病临床治疗中的药理作用和效果进行评估。

首先,阿司匹林的主要药理作用是通过抑制羧酸酶的活性来抑制血小板聚集。

它能够通过阻断血小板的聚集和血栓的形成,减少心脑血管事件的发生和再发。

这是因为阿司匹林能够抑制血小板释放的血小板活化因子和血栓素A2的合成,从而导致血小板聚集减少,血流动力学改善,血栓形成风险降低。

其次,阿司匹林还具有抗炎作用。

它可以通过抑制炎症介质的合成和释放,减轻血管壁的炎症反应,改善血管内皮功能,从而起到保护心脑血管健康的作用。

此外,阿司匹林还具有降低血小板活性的作用,减少血小板与血管内壁的黏附和聚集,降低血小板聚集率,改善血管的通透性和微循环,提高心脑血流供应。

在临床应用中,阿司匹林被广泛用于心脑血管疾病的预防和治疗。

对于高风险患者,例如有冠心病、糖尿病等疾病的人群,阿司匹林的应用可以明显降低心脑血管事件的发生率和死亡率。

此外,阿司匹林还被用于急性冠脉综合征、心肌梗死、脑血栓等急性病情的处理,以减少心肌损伤和脑组织缺血。

然而,需要注意的是,阿司匹林在治疗中也存在一些副作用和禁忌症。

副作用包括胃肠道反应、出血倾向等,而禁忌症包括溃疡病、血小板减少、严重的肝肾功能损害等。

因此,在应用阿司匹林时要根据患者的具体情况进行评估和判断,并遵循医生的建议。

总的来说,阿司匹林在心脑血管疾病临床治疗中具有明显的药理作用和效果,可以有效预防和治疗心脑血管事件。

然而,患者在使用阿司匹林时应严格遵循医嘱,注意副作用和禁忌症,并在医生指导下合理使用。

同时,对于使用阿司匹林的患者,定期进行血小板功能监测,评估治疗效果,保证用药的安全和有效性。

肠溶阿司匹林的作用有哪些

对于心脑血管疾病患者来说,在日常生活当中会接触到很多药物,肠溶阿司匹林就是其中使用比较普遍的一种,它的主要作用就是抑制血小板的凝聚,在一些临床上阿司匹林还可以用于止痛和消炎。

另外阿司匹林还有一向大家都不太了解的功能就是,可以缓解结肠癌的进一步发展。

阿司匹林属于非类固醇抗炎药,主要用于止痛和消炎。

同时,阿司匹林可以帮助降低血液的黏稠度,从而有利于预防心脏病的发生。

心脏病发生后使用阿司匹林则有助于减轻病情。

研究人员解释说,当人服用阿司匹林后,胃的保护程度会降低,有可能造成出血。

因此,那些长期每日服用阿司匹林的人患肠胃溃疡的机会较那些不每日服用阿司匹林的人要高一倍。

这种危害随着人们每日服用阿司匹林的时间加长已开始显现出来。

阿司匹林具有较好的解热镇痛作用,可以治疗多种疾病,对

感冒、发烧、头痛、神经痛、类风湿性关节炎等均有较好疗效。

也可用于胆道蛔虫症、心肌梗塞及预防手术后的血栓形成。

因此,有些病人长期服用,以致引起许多不良反应。

但是肠溶阿司匹林也是有一定副作用的,比如说,服用阿司匹林有可能抑制身体当中铁元素的吸收,对于有缺铁性贫血的患者来说,不不宜服用。

,尤其需要提醒大家的就是,这种药物对于胃粘膜有非常严重的刺激性,如果有胃病的患者建议采用肠溶片,这样可以降低对胃肠粘膜的刺激。

浅议阿司匹林对预防心脑血管疾病中的作用摘要阿司匹林是目前研究较多的预防心脑血管事件的药物,已经开始被广泛应用在预防心血管系统疾病。

可是,许多人并不知道它的正确用法和某些新的用途,从而影响治疗的效果。

本文就阿司匹林在预防心脑血管疾病中的作用表达了自己的一些见解,希望在预防心脑血管疾病方面对临床患者有帮助。

关键词阿司匹林;心脑血管;疾病中图分类号r743.32 文献标识码 a 文章编号2075-2156(2009)04-0037-01近年来,我国心脑血管疾病的发病增长迅速,要想逆转心脑血管疾病上升趋势必须做好预防工作。

在药物预防措施中,阿司匹林在心脑血管疾病的一级和二级预防中均显示出卓越的作用。

为了能更好的预防心脑血管疾病的发病率,我们有必要去认识阿司匹林新的用途。

1 大众所知道的阿司匹林及其普遍用途阿司匹林是一种历史悠久的解热镇痛药,又叫乙酰水杨酸,醋柳酸或巴米尔,它是白色的结晶或是结晶性的粉末,无臭或稍带醋酸的臭,有点酸,易溶与乙醇,氯仿或乙醚,微溶于水。

广泛用于各种原因引起的发热,头痛,以及牙痛,肌肉痛,关节痛,腰痛,月经痛,术后小伤口痛。

阿司匹林的解热镇痛作用较强,能降低发热者的体温,对正常体温几乎无影响,且能缓解症状。

还可减少炎症部位具有痛觉增敏作用的物质一前列腺素的生成,故有明显的镇痛作用,对慢性疼痛效果较好。

阿司匹林在抗炎抗风湿的作用也较强,急性风湿热用药后24-48小时即可退热,关节红肿疼痛症状明显减轻。

为风湿热,风湿性关节炎及类风湿性关节炎首选药,可迅速缓解急性风湿性关节炎的症状。

此外还用于治疗胆道蛔虫病,其有效率达90%以上,粉末外用还可治足癣。

具有抗血小板聚集作用,延长出血时间,防止血栓形成等功能作用。

2 目前国内用阿司匹林预防心脑血管疾病的状况对阿司匹林的应用已有百余年历史,但直至20世纪60年代后期,阿司匹林抑制血小板聚集的特性才被发现,这一特性在心脑血管疾病的预防中具有重要意义。

阿司匹林肠溶片的作用与功效阿司匹林肠溶片是一种常见的非处方药,被广泛应用于各种疾病的治疗和预防。

它的作用与功效十分多样,下面我将为大家详细介绍。

阿司匹林肠溶片主要成分为阿司匹林,是一种非常常用的非甾体类抗炎药物。

它的作用机制主要是通过抑制特定酶的活性,从而减少体内炎症反应和疼痛感受。

下面我们来具体了解一下阿司匹林肠溶片的作用与功效。

一、阿司匹林肠溶片对发热的效果发热是人体抵抗病毒或细菌感染时的一种常见症状。

阿司匹林肠溶片具有退热的作用,可以帮助患者降低体温。

它通过抑制前列腺素合成,并降低体温调节中枢的敏感性,从而使体温恢复正常。

二、阿司匹林肠溶片对疼痛的缓解作用阿司匹林肠溶片具有较强的镇痛作用,对轻度至中度的疼痛可以起到缓解作用。

它通过抑制前列腺素合成和抑制痛觉神经的传导,减少疼痛信号的传递,从而减轻疼痛感。

三、阿司匹林肠溶片对抗炎的效果阿司匹林肠溶片是一种非甾体类抗炎药,具有抗炎作用。

它可以通过抑制炎症介质的产生和释放,减轻细胞内炎症反应,并改善组织的局部炎症状况。

因此,阿司匹林肠溶片被广泛应用于各种炎症性疾病的治疗,如风湿性关节炎、类风湿性关节炎等。

四、阿司匹林肠溶片对血栓的预防作用阿司匹林肠溶片可以抑制血小板的凝聚和聚集,从而减少血栓的形成。

它通过抑制血小板激活因子的产生,阻断血栓的形成和发展。

因此,阿司匹林肠溶片被广泛用于预防心脑血管疾病的发生,如心肌梗塞、脑梗塞等。

五、阿司匹林肠溶片对风湿痛的缓解作用风湿痛是由风湿性关节炎、类风湿性关节炎等疾病引起的疼痛和不适感。

阿司匹林肠溶片可以减轻关节炎引起的关节疼痛和不适感,提高患者的生活质量。

它通过抑制炎症反应和减轻痛觉神经的传导,减轻关节症状。

阿司匹林肠溶片的作用与功效十分广泛,但也有一定的适应症和禁忌症,使用时需遵医嘱。

同时,使用阿司匹林肠溶片也可能会出现一些副作用,如胃肠道不适、出血等。

因此,患者在使用时应注意遵循医嘱,合理使用药物。

在总结中,阿司匹林肠溶片具有退热、镇痛、抗炎、抗血栓和缓解风湿痛的作用与功效。

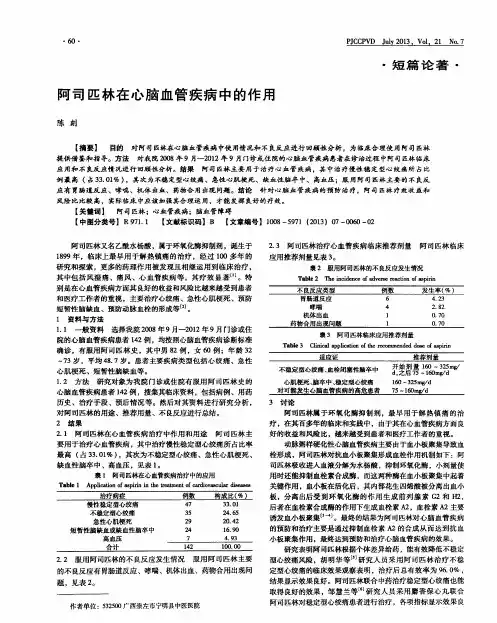

肠溶阿司匹林针对心脑血管疾病中的作用

【摘要】阿司匹林抑制血小板血栓素A2的生成从而抑制血小板聚集,其机理为不可逆的抑制环氧合酶的合成;由于血小板内这些酶不可再合成,所以此抑制作用尤为显著。

阿司匹林对血小板还有其他抑制作用。

因此它可广泛应用于心血管疾病。

【关键词】阿司匹林;心脑血管;作用

肠溶阿司匹林为环氧化酶抑制剂,可以抑制血小板环氧化酶,使血小板产生血栓烷素A2 的能力下降,后者是一种强力的血管收缩剂和血小板聚集刺激物,作为环氧化酶的抑制剂,阿司匹林具有强烈的抗血小板作用。

在心脑血管疾病中,血小板的聚集又是动脉血栓形成的最主要的原因。

因此肠溶阿司匹林在心血管疾病中的作用举足

轻重,本文阐述如下。

1肠溶阿司匹林在心脑血管疾病中的作用机制

动脉粥样硬化是指以动脉管壁增厚、僵硬而失去弹性为特征,特点是受累动脉的病变从内膜开始,包括局部有脂质和复合糖的积聚、纤维组织的增生和钙质沉着,而后出现斑块内出血,斑块破裂及局部血栓的形成。

局部血栓形成是由于动脉管腔小、血流速度快、剪切应力高、血小板易聚集,故容易形成血小板血栓。

阿司匹林作为环氧化酶抑制剂,从其作用机制来看,口服小剂量的阿司匹林后,阿司匹林在体内分解产生水杨酸,后者与血小板中的环氧化酶结合,产生不可逆性的抑制,导致血栓素A2合成减少,并抑制血小板的聚集功能,从而起到抗血栓的作用。

由于血小板在血循环中的生存期约为7天,且血小板成熟后自身没有合成蛋白的的能力,其环氧化酶失活后在其生存期内是得不到补偿的,故口服1次阿司匹林后其抗血小板作用的时间可持续5~7天,换言之,血小板的促凝功能受到抑制后,要一直等到有新的血小板进入血液循环功能才能恢复。

由此看来,只需每天早餐后服药1次就能起到抗血栓的疗效。

这样既避免了阿司匹林对胃黏膜的损伤,又起到了抗血栓的作用。

而血小板的环氧化酶对阿司匹林特别敏感,小剂量即可抑制血小板内血栓素A2的形成。

血管内皮细胞可产生新的环氧化酶,可抑制血小板的聚集,能够明显地减少周围动脉内阻塞性血栓的形成,所以阿司匹林可作为抗血小板聚集的一线药物用于心血管疾病,特别是动脉粥样硬化的一级、二级预防。

2肠溶阿司匹林在心脑血管疾病中的具体应用

2.1急性冠脉综合急性冠脉综合是指由于冠脉内斑块破裂、血栓形成所致严重心脏缺血而产生的一个疾病谱,分为急性ST段抬高的心肌梗死、非ST段抬高的急性心肌梗死、不稳定性心绞痛,急性ST段抬高的心肌梗死是冠状动脉粥样硬化斑块破裂的基础上继发血栓,主要成分是以纤维蛋白质作为网架结构的

“红色血栓”,是纤溶药物的作用底物,故应行溶栓治疗。

而辅助溶栓治疗的抗栓治疗的目的在于提高开通的速率和开通的比率,尤其是提高心肌水平的再灌注,减少溶栓后的血栓性再闭塞和再梗死。

非ST段抬高的急性冠状动脉综合征包括非ST段抬高的心肌梗死和不稳定型心绞痛。

其发病的机制也是斑块的破裂,使形成的血栓多数未使冠状动脉完全闭塞,血栓的成分主要以血小板为主的“白色血栓”,治疗的原则是稳定病变,防止病变进展,减少病死率,减少发展ST段抬高的心肌梗死的可能性。

早期的抗栓治疗,阿司匹林加肝素是非ST段抬高急性冠状动脉综合征患者治疗的基础。

无论高危、低危,行介入治疗还是非介入治疗,加用氯吡格雷都能在阿司匹林加肝素(低分子肝素)已经获益的基础上,进一步降低心血管事件。

2.2缺血性脑血管病脑血管病是危害中老年人身体健康和生命的主要疾病,缺血性脑血管疾病以其较高的发病率占据相当大的比例,“时间就是大脑”是急性期治疗的口号,超早期溶栓能够有效挽救大脑,抗血小板治疗通过阻止血小板粘附、聚集和释放而起到预防血栓形成、减少缺血性脑血管病事件的发生。

2.3动脉血栓形成的一级预防如果存在动脉粥样血栓形成的危险因素,如患糖尿病或已经存在心脑外周血管疾病,则应考虑口服阿司匹林预防。

对于高血压的患者没有必要常规口服阿司匹林,如果年龄大于50 岁或者存在高脂血症糖尿病等,应口服阿司匹林预防。

3使用阿司匹林的不良反应及注意事项

阿斯匹林抵抗的确切概念尚无定论,其表现为尽管患者规律服用推荐剂量的阿司匹林,但仍有血栓事件发生,或者血小板功能检测仍有持续的血小板活化现象,由于血小板聚集是多途径、多因素参与的瀑布过程,环氧化酶抑制只是其中的一个环节,阿司匹林不能阻止血小板聚集的其他途径,发生血栓事件在所难免。

服用阿司匹林的不良反应有:(1)大剂量可出现恶心呕吐,长期应用可加重或诱发溃疡病,故有胃、十二指肠溃疡的患者应慎用或不用。

如应用,须予抗酸药口服或应用肠溶片。

(2)少数出现荨麻疹、血管神经性水肿、过敏性休克或哮喘。

(3)长期应用,可引起肾乳头坏死。

(4)妊娠期妇女慎用或避免应用。

(5)饮酒前后不可用。

(6)避免与糖皮质激素联用,二者合用可使出血加剧。

(7)手术1 周内应避免应用,以免出血。

(8)脑出血患者禁用。

4使用阿司匹林的剂量问题

阿司匹林一级预防的剂量为每日75~100mg即可,餐后服用,二级预防的阿司匹林在100~300mg之间,对于一旦确诊为急性心肌梗死的患者,应尽快给予阿司匹林160~325mg嚼碎后服用。

总之,阿司匹林在血管疾病的应用越来越受到医务工作者的重视。

正确地应用阿司匹林,掌握其使用的适应证和造成的不良反应至关重要,对于抗栓治疗的意义举足轻重,临床上的应用日趋广泛。

参看文献

[1] 春华. 心脑血管疾病成为人类的“瘀滞地带”[J]. 科学大观园, 2006,(08)

[2] 刘承炳. 心脑血管疾病将不再是“第一杀手”——“九七三”工程巡礼[J]. 科技潮, 2001,(10)

[3] 王艳菲. 办公室职业病现代社会的杀手[J]. 科学之友, 2006,(06)。