阿司匹林对小鼠抗炎的作用

- 格式:ppt

- 大小:609.50 KB

- 文档页数:9

第1篇一、实验目的1. 了解阿司匹林的基本药理作用。

2. 掌握阿司匹林在体外实验中的剂量效应关系。

3. 分析阿司匹林在不同实验条件下的作用机制。

二、实验原理阿司匹林(Aspirin),化学名为乙酰水杨酸,是一种常用的非甾体抗炎药(NSAID)。

其主要药理作用包括解热、镇痛、抗炎和抗血小板聚集等。

本实验通过体外实验,探讨阿司匹林对实验动物模型的影响,以期为阿司匹林的临床应用提供实验依据。

三、实验材料1. 实验动物:雄性大鼠,体重200-250g。

2. 仪器:电子天平、手术显微镜、手术器械、药物浓度梯度制备装置、酶标仪等。

3. 药品:阿司匹林片(四川制药)、生理盐水、二甲基亚砜(DMSO)等。

四、实验方法1. 实验动物分组:将实验动物随机分为四组,分别为空白组、低剂量组、中剂量组和高剂量组,每组10只。

2. 药物浓度梯度制备:将阿司匹林片用DMSO溶解,配制成不同浓度的药物溶液。

3. 实验操作:- 空白组:给予生理盐水灌胃。

- 低、中、高剂量组:分别给予低、中、高剂量的阿司匹林溶液灌胃。

4. 观察指标:- 实验动物体温变化:实验前、实验后1小时、2小时、3小时分别测量实验动物体温。

- 实验动物疼痛反应:采用热板法测定实验动物对热刺激的反应时间。

- 实验动物抗炎作用:采用棉球肉芽肿法测定实验动物的抗炎作用。

- 实验动物血小板聚集抑制:采用比浊法测定实验动物血小板聚集率。

五、实验结果1. 体温变化:实验后1小时、2小时、3小时,各剂量组实验动物体温均低于空白组,且随剂量增加,体温降低程度越大。

2. 疼痛反应:实验动物对热刺激的反应时间随阿司匹林剂量增加而延长,表明阿司匹林具有镇痛作用。

3. 抗炎作用:实验动物棉球肉芽肿体积随阿司匹林剂量增加而减小,表明阿司匹林具有抗炎作用。

4. 血小板聚集抑制:实验动物血小板聚集率随阿司匹林剂量增加而降低,表明阿司匹林具有抗血小板聚集作用。

六、实验讨论1. 阿司匹林具有解热、镇痛、抗炎和抗血小板聚集等多种药理作用,本实验验证了阿司匹林在体外实验中的这些作用。

一、实验背景阿司匹林是一种常用的非甾体抗炎药(NSAID),具有解热、镇痛、抗炎和抗血小板聚集等多种药理作用。

近年来,阿司匹林在动物实验中表现出对多种疾病的治疗效果,如肿瘤、糖尿病、心血管疾病等。

本实验旨在探讨阿司匹林对小鼠的影响,为临床应用提供理论依据。

二、实验材料与方法1. 实验动物选取昆明种小鼠80只,雌雄各半,体重20-22g,随机分为8组,每组10只。

2. 实验药物阿司匹林泡腾片(规格:100mg/片),西咪替丁(规格:50mg/片)。

3. 实验方法(1)分组:将80只小鼠随机分为8组,分别为正常对照组、高尿酸血症模型对照组、阿司匹林低剂量组、阿司匹林中剂量组、阿司匹林高剂量组、5-FU组、阿司匹林+5-FU组、阿司匹林+CYP3A4抑制剂组。

(2)造模:高尿酸血症模型组小鼠给予高嘌呤饲料,正常对照组给予普通饲料。

(3)给药:正常对照组和模型对照组给予生理盐水,阿司匹林低、中、高剂量组分别给予阿司匹林10mg/kg、20mg/kg、40mg/kg,5-FU组给予5-FU 20mg/kg,阿司匹林+5-FU组给予阿司匹林40mg/kg+5-FU 20mg/kg,阿司匹林+CYP3A4抑制剂组给予阿司匹林40mg/kg+西咪替丁100mg/kg。

(4)观察指标:观察小鼠的体重、摄食量、行为变化、血糖、血尿酸、肌酐、尿素氮等指标。

三、实验结果1. 体重和摄食量:实验过程中,各组小鼠体重和摄食量无明显差异。

2. 行为变化:各组小鼠行为正常,无异常表现。

3. 血糖、血尿酸、肌酐、尿素氮:与正常对照组相比,高尿酸血症模型组小鼠血糖、血尿酸、肌酐、尿素氮水平明显升高(P<0.05)。

阿司匹林低、中、高剂量组血糖、血尿酸、肌酐、尿素氮水平与模型对照组相比明显降低(P<0.05)。

5-FU组、阿司匹林+5-FU组、阿司匹林+CYP3A4抑制剂组血糖、血尿酸、肌酐、尿素氮水平与模型对照组相比无明显差异。

234国际麻醉学与复苏杂志2021年3月第42卷第3期Int J Anesth Resus,March2021,Vol.42,No.3阿司匹林对小鼠心肌缺血/再灌注损伤时心肌组织炎症反应的影响张俊嵇富海孟晓文王辉苏州大学附属第一医院麻醉科215006通信作者:嵇冨海,Email:j******************【摘要】目的研究阿司匹林对小鼠心肌缺血/再灌注损伤(myocardial ischemia/reperfusion injury,MI/R1)时心肌组织炎症反应的影响。

方法将60只雄性C57BL/6小鼠按随机数字表法分为3组(每组20只):假手术组(S组)、缺血/再灌注(ischemia/reperfusion,I/R)组(I/R组)、阿司匹林+I/R组(A+I/R组)。

小鼠心肌I/R模型采用结扎左冠状动脉前降支(left anterior descending coronary artery,LAD)30min后恢复血液灌注24h建立。

阿司匹林按100mg/kg于术前2h及再灌注结束前2h通过腹腔注射分别给药。

伊文蓝及2,3,5-氯化三苯基四氮睦(2,3,5-triphenyltetrazolium chloride,TTC)双染色法测定心肌梗死面积,H-E染色观察心肌组织病理改变。

实时荧光定量PCR(real-time quantitative PCR,RT-qPCR)检测心肌组织中TNF-a JL-ip, IL-6mRNA水平,ELISA法测定血清阿司匹林诱生型脂氧素A4(15-epi-lipoxin A4,15-epi-LXA4)浓度,Western blot法检测心肌组织中甲酰肽受体2(formyl peptide receptor2,FPR2)蛋白水平。

结果与S组比较:I/R组和A+I/R组心肌缺血面积及心肌梗死面积增加,TNF-a JL-1PJL-6mRNA水平升高,血清15-epi-LXA4水平升高(P<0.05);I/R组心肌损伤加重,炎症细胞浸润 明显;A+I/R组FPR2蛋白水平升高(P<0.05)。

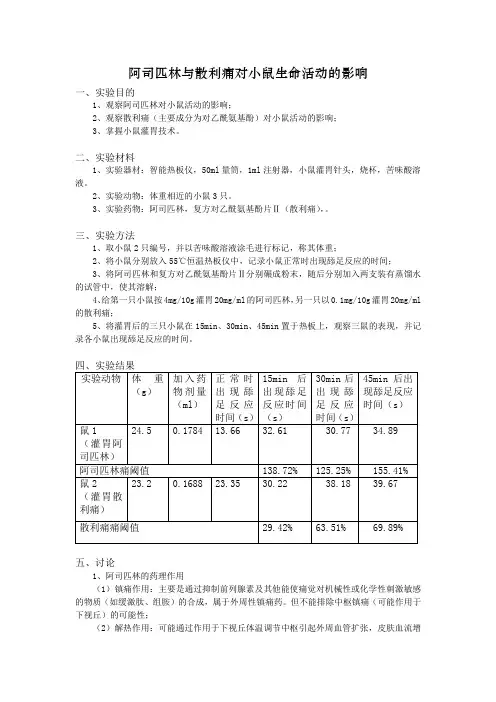

阿司匹林与散利痛对小鼠生命活动的影响一、实验目的1、观察阿司匹林对小鼠活动的影响;2、观察散利痛(主要成分为对乙酰氨基酚)对小鼠活动的影响;3、掌握小鼠灌胃技术。

二、实验材料1、实验器材:智能热板仪,50ml量筒,1ml注射器,小鼠灌胃针头,烧杯,苦味酸溶液。

2、实验动物:体重相近的小鼠3只。

3、实验药物:阿司匹林,复方对乙酰氨基酚片Ⅱ(散利痛),。

三、实验方法1、取小鼠2只编号,并以苦味酸溶液涂毛进行标记,称其体重;2、将小鼠分别放入55℃恒温热板仪中,记录小鼠正常时出现舔足反应的时间;3、将阿司匹林和复方对乙酰氨基酚片Ⅱ分别碾成粉末,随后分别加入两支装有蒸馏水的试管中,使其溶解;4、给第一只小鼠按4mg/10g灌胃20mg/ml的阿司匹林,另一只以0.1mg/10g灌胃20mg/ml 的散利痛;5、将灌胃后的三只小鼠在15min、30min、45min置于热板上,观察三鼠的表现,并记录各小鼠出现舔足反应的时间。

五、讨论1、阿司匹林的药理作用(1)镇痛作用:主要是通过抑制前列腺素及其他能使痛觉对机械性或化学性刺激敏感的物质(如缓激肽、组胺)的合成,属于外周性镇痛药。

但不能排除中枢镇痛(可能作用于下视丘)的可能性;(2)解热作用:可能通过作用于下视丘体温调节中枢引起外周血管扩张,皮肤血流增加、出汗、使散热增加而起解热作用,此种中枢性作用可能与前列腺素在下视丘的合成受到抑制有关;(3)抗风湿作用:该品抗风湿的机制,除解热、镇痛作用外,主要在于消炎作用;(4)对血小板聚集的抑制作用:是通过抑制血小板的前列腺素环氧酶(prostaglandin cyclooxygenase),从而防止血栓烷A2(thromboxane A2TXA2)的生成而起作用(TXA2可促使血小板聚集)。

此作用为不可逆性。

2、散利痛(复方对乙酰氨基酚片Ⅱ)的药理作用本品中对乙酰氨基酶与异丙安替比林能抑制前列腺素合成,具有解热镇痛作用;无水咖啡因为中枢兴奋药,能增强前二者之解热镇痛作用。

实验一常用动物的捉拿与给药方法【实验目的】1、了解小鼠的饲养方法2、练习并掌握小鼠的捉拿与给药方法【实验材料】1、器材:鼠笼、饮水瓶、大烧杯、托盘天平、灌胃器、注射器、棉签2、药品:生理盐水、苦味酸溶液、75%酒精3、动物:小白鼠,20~30g【实验方法】1、捉拿与固定:用右手捉住鼠尾,将其提起置于鼠笼或者粗糙平面上,向后轻拉鼠尾,用左手的拇指和食指抓住小鼠两耳及颈背部皮肤,将小鼠置于左手掌心,以小指夹住小鼠尾巴即可。

2、给药法⑴灌胃:将小鼠固定,口朝上,颈部拉直,右手持灌胃针,先从口角处插入口腔,再沿上颚轻轻插入食管。

一般给药剂量。

⑵腹腔注射:将小鼠固定,右手持注射器自下腹部一侧刺入皮下后,再刺入腹腔,缓慢注入药物。

一般给药剂量。

⑶皮下注射:两人合作,一人左手抓住小鼠头部,右手拉住小鼠尾巴固定小鼠,另外一人用左手提起皮肤,右手持注射器刺入皮下注入药物。

一般给药剂量为肌肉注射:最好两人合作,一人固定小鼠,另外一人将针头迅速垂直刺入后肢外侧肌肉,回抽无回血即可注入药物,一侧给药剂量为。

⑸静脉注射:一般采用尾静脉注射。

将小鼠固定,使尾巴露出来,在50℃热水中浸泡或者用75%酒精擦拭尾巴,使血管扩张,左手拉住鼠尾,右手持注射器,从鼠尾巴末梢开始进针,注入药液。

一般给药剂量为【心得体会】实验二不同给药途径对药物作用的影响【实验目的】观察不同给药途径对药物作用的影响【实验材料】4、器材:大烧杯、托盘天平、灌胃器、注射器、棉签少许5、药品:10%硫酸镁溶液、5%氯化钙溶液、苦味酸溶液6、动物:小鼠,18~22g【实验方法】1、取小鼠3只,称重编号,分别放入大烧杯中,观察小鼠的正常活动,记录半个小时内活动、呼吸、粪便情况。

2、给药:一号小鼠灌胃10%硫酸镁溶液10g二号小鼠肌肉注射10%硫酸镁溶液10g三号小鼠静脉注射10%硫酸镁溶液10g3、观察小鼠的反应及活动,记录半小时内小鼠活动、呼吸及粪便变化。

4、当第三只小鼠出现垂头,俯卧时,立即静脉缓慢注射5%氯化钙溶液,直至恢复站立。

镇痛药的镇痛作用实验报告镇痛药的镇痛作用实验报告引言:镇痛药是一类常见的药物,其作用是减轻或消除疼痛感。

在临床上,镇痛药被广泛应用于手术后疼痛、创伤疼痛、慢性疼痛等病症的治疗。

本实验旨在研究不同类型的镇痛药对实验动物的镇痛作用,并探讨其作用机制。

材料与方法:实验所用的动物为实验室常用的小鼠。

分别选取阿司匹林、吗啡和布洛芬作为镇痛药,生理盐水作为对照组。

将小鼠随机分为四组,每组10只。

实验前,先对所有小鼠进行基础体温和体重的测量。

然后,按照体重给予相应剂量的药物或生理盐水。

实验过程:首先,使用热板法测定小鼠的热痛阈值。

将小鼠放置在预热的热板上,记录小鼠的跳跃或抬脚反应时间。

在给予药物后,每隔30分钟测量一次,直到小鼠的热痛阈值恢复到基础水平。

接着,使用热尾法测定小鼠的热痛阈值。

将小鼠的尾巴放置在预热的热板上,记录小鼠的尾巴反应时间。

同样,在给予药物后,每隔30分钟测量一次,直到小鼠的热痛阈值恢复到基础水平。

最后,使用正电刺激法测定小鼠的机械痛阈值。

将小鼠的后爪放置在电刺激装置上,逐渐增加电流强度,记录小鼠的跳跃或抬脚反应电流强度。

同样,在给予药物后,每隔30分钟测量一次,直到小鼠的机械痛阈值恢复到基础水平。

结果与讨论:通过实验测定,我们发现不同类型的镇痛药对小鼠的镇痛作用存在差异。

阿司匹林能够显著提高小鼠的热痛阈值和机械痛阈值,但对热尾反应没有明显影响。

吗啡对小鼠的热痛阈值、热尾反应和机械痛阈值均有显著提高的作用。

布洛芬对小鼠的热痛阈值和机械痛阈值有显著提高的作用,但对热尾反应没有明显影响。

从实验结果可以看出,不同类型的镇痛药对疼痛的镇痛作用具有差异。

阿司匹林主要通过抑制炎症反应和减少组织损伤引起的疼痛,而吗啡则通过作用于中枢神经系统的阿片受体来减轻疼痛感。

布洛芬则通过抑制炎症反应和中枢神经系统的疼痛传导来发挥镇痛作用。

此外,实验结果还表明,不同的疼痛刺激方式对镇痛药的反应可能存在差异。

热痛阈值和机械痛阈值的改变程度比热尾反应更为明显,可能是因为热痛和机械痛是更常见的疼痛类型,而热尾反应相对较少见。

实验名称:阿司匹林抗炎作用的药理学实验实验日期:2021年10月25日实验地点:药理学实验室一、实验目的1. 掌握阿司匹林抗炎作用的实验方法。

2. 了解阿司匹林抗炎作用的药理学机制。

3. 培养学生严谨的科学态度和实验操作技能。

二、实验原理阿司匹林(Aspirin)是一种常用的非甾体抗炎药(NSAID),具有解热、镇痛和抗炎作用。

本实验通过观察阿司匹林对角叉菜胶诱导的小鼠足跖肿胀的抑制作用,探讨其抗炎作用。

三、实验材料1. 实验动物:健康昆明种小鼠,体重18-22g,雌雄不限。

2. 药物:阿司匹林片(含量:100mg/片),云南白药集团股份有限公司生产。

3. 试剂与仪器:角叉菜胶(Sigma公司),生理盐水,电子天平,电子显微镜,恒温恒湿箱,玻璃移液管,剪刀,镊子等。

四、实验方法1. 实验分组:将小鼠随机分为5组,每组10只,分别为对照组、模型组、阿司匹林低剂量组、阿司匹林中剂量组、阿司匹林高剂量组。

2. 给药:对照组和模型组小鼠给予生理盐水,阿司匹林低剂量组小鼠给予阿司匹林50mg/kg,阿司匹林中剂量组小鼠给予阿司匹林100mg/kg,阿司匹林高剂量组小鼠给予阿司匹林200mg/kg。

各组小鼠均采用灌胃给药,连续给药5天。

3. 观察指标:在给药第5天,各组小鼠分别给予角叉菜胶0.1mg/只,致炎后1小时、3小时、5小时观察小鼠足跖肿胀程度。

4. 数据处理:以足跖肿胀程度(%)为指标,采用SPSS软件进行统计学分析。

五、实验结果1. 与对照组相比,模型组小鼠足跖肿胀程度显著增加(P<0.01)。

2. 与模型组相比,阿司匹林低剂量组、中剂量组和高剂量组小鼠足跖肿胀程度均显著降低(P<0.05、P<0.01、P<0.01)。

3. 阿司匹林中剂量组小鼠足跖肿胀程度与阿司匹林高剂量组无显著差异(P>0.05)。

六、实验结论本实验结果表明,阿司匹林对角叉菜胶诱导的小鼠足跖肿胀具有显著的抑制作用,且呈剂量依赖性。

阿司匹林抗炎的作用原理

1. 抑制环氧化酶,减少前列腺素生成

阿司匹林可以不可逆地抑制环氧化酶的活性,这一关键酶参与前列腺素的合成。

前列腺素是促进炎症反应的重要介质之一。

抑制其生成,可以减轻炎症反应。

2. 抑制血小板聚集

阿司匹林可通过抑制环氧化酶而抑制血栓素A2的形成。

血栓素A2促进血小板聚集。

因此,阿司匹林可抑制血小板聚集,减轻炎症反应。

3. 降低白细胞迁移

阿司匹林可抑制白细胞向炎症部位的趋化。

这是通过影响炎性细胞因子和细胞黏附分子的表达来实现。

4. 稳定溶酶体,抑制炎性介质释放

阿司匹林可稳定嗜中性白细胞溶酶体,减少炎性介质组胺的释放。

组胺是促进血管扩张和渗透的炎症介质。

5. 减少炎性细胞因子产生

研究表明,阿司匹林可降低巨噬细胞产生炎性细胞因子肿瘤坏死因子-α、白介素-1等的水平。

6. 其他作用

阿司匹林可能还具有抗氧化作用,以及影响糖皮质激素反应性等其他抗炎机制。

综上所述,阿司匹林通过多靶点途径发挥抗炎作用,是强效的非甾体抗炎药物,临床上应用广泛。

但也有可能引起胃肠道出血等副作用,需权衡利弊。

第1篇一、实验目的1. 掌握动物内科实验的基本操作流程;2. 熟悉投药方法及注意事项;3. 了解动物内科疾病的诊断与治疗。

二、实验材料1. 实验动物:昆明小鼠10只(体重20-25g,雌雄各半);2. 实验器材:鼠笼、天平、注射器、灌胃针、酒精、棉球、生理盐水、实验药物等;3. 实验药物:利巴韦林(抗病毒药物)。

三、实验方法1. 实验动物分组:将10只小鼠随机分为两组,每组5只,分别设为实验组和对照组。

2. 实验组投药:采用灌胃法,将利巴韦林溶解于生理盐水中,按照0.2ml/10g体重的剂量进行灌胃。

对照组给予等量的生理盐水。

3. 观察指标:(1)外观观察:观察小鼠的精神状态、活动能力、毛发、饮食、呼吸等;(2)体重变化:每日称量小鼠体重,记录体重变化;(3)血液学检查:在第3天和第7天分别进行血液学检查,包括红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白含量等;(4)病理学检查:在第7天对实验组和对照组小鼠进行解剖,观察脏器病变情况。

4. 实验数据记录:对实验过程中观察到的各项指标进行详细记录。

四、实验结果1. 外观观察:实验组小鼠在投药后第2天出现精神萎靡、活动能力下降、毛发稀疏、食欲不振等症状,而对照组小鼠无明显异常。

2. 体重变化:实验组小鼠体重在第3天和第7天均出现明显下降,与对照组相比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

3. 血液学检查:实验组小鼠在第3天和第7天的红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白含量均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

4. 病理学检查:实验组小鼠的肝脏、肾脏、心脏等脏器出现不同程度的病变,如肝细胞肿胀、肾小球炎症等;而对照组小鼠脏器未见明显病变。

五、实验结论1. 利巴韦林对昆明小鼠具有一定的抗病毒作用;2. 投药后,实验组小鼠出现明显的体重下降、血液学指标异常及脏器病变,提示利巴韦林可能存在一定的毒副作用;3. 在动物内科实验中,投药方法应严格按照操作规程进行,注意观察动物的反应,确保实验安全。

阿司匹林的合成、制剂的制备、药理作用及鉴别、含量测定第一局部阿司匹林的合成1.新蒸乙酸酐:量取乙酸酐60mL放入100mL的圆底烧瓶中进展普通蒸馏,收取137—140℃的馏分备用。

2.加料:在250mL三口瓶中参加34.4g(0.249mol)水杨酸、48mL〔0.508mol)新蒸乙酸酐和56滴浓硫酸〔约2.8ml〕。

3.酰化反响:振摇三口瓶使水杨酸全部溶解〔如不溶解那么需补加乙酸酐和浓硫酸〕。

安装回流装置,在磁力搅拌器中加热控制温度在80—85℃,同时保持低速匀速搅拌,反响20min后用1%FeCl3检查,当反响液不再呈现紫色时停顿反响。

反响液稍冷却〔50℃以下〕后均分成几份倒入各烧杯中,先用100ml冰水水解过量的乙酸酐,冷却至室温后,即有乙酰水杨酸结晶析出(假设不结晶,可用玻璃棒摩擦瓶壁)。

然后再参加400mL冰水,将混合物继续在冰水浴中冷却使结晶完全。

抽滤,结晶用少量冷蒸馏水洗涤3次,抽干后将粗产物转移至外表皿上,自然晾干得粗产品,称量。

4.重结晶:将粗产品转移至500mL烧杯中,搅拌下参加400mL饱和碳酸氢钠溶液,直至无二氧化碳气泡产生,抽滤,用少量水冲洗漏斗,合并滤液〔弃去滤渣〕并倒入预先盛有将80mL浓盐酸和160mL水配成的溶液的烧杯中,搅拌均匀,使溶液PH呈弱酸性,即有乙酰水杨酸沉淀析出。

将烧杯置于冰水浴中冷却,使结晶完全。

抽滤,用冷蒸馏水洗涤2—3次,抽干后,将结晶移至外表皿上,自然风干,称重。

5.粗品精制:将阿司匹林粗品转入250ml三口瓶中按1g粗品参加5ml乙醚,在25 ℃磁力搅拌器中溶解,抽滤去除不溶杂质。

然后在滤液中参加等量的石油醚并过量10ml。

〔利用乙醚、石油醚能互溶,乙醚不仅溶解石油醚而且能溶解水杨酸和阿司匹林但石油醚只溶解乙醚和水杨酸不溶解阿司匹林的原理将阿司匹林晶体析出〕。

乙酰水杨酸晶体开场析出后立即将锥形瓶放入冰水浴中,直至阿司匹林晶体全部析出。

抽滤得到的滤渣放入烘箱中于60℃下枯燥2小时得阿司匹林原料药纯产品,白色针状结晶,并称重计算收率。

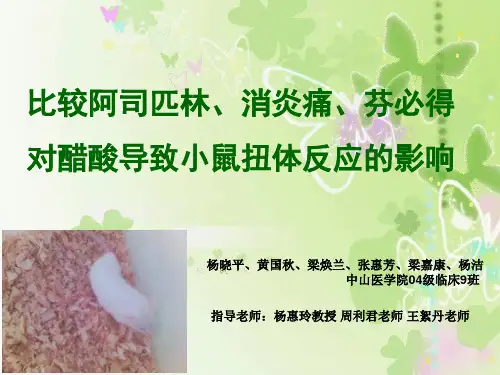

试剂0.6%醋酸阿司匹林(配成50mg/ml)2 方法牛磺酸镇痛作用研究小鼠40 只( 雌雄各半) , 随机分为5 组, 其中第1 组为对照组,灌胃生理盐水; 第2 组为阿司匹林组, 灌胃阿司匹林; 第3、4、5组为牛磺酸组, 分别灌胃含20、10、5 g/ L 牛磺酸的生理盐水。

各组给药剂量均为0. 1 mL/ 10 g 体重。

各组小鼠给药45 min( 阿司匹林组1 h) 后, 腹腔注射0. 5 g/ L 0.6%醋酸( 0. 2 mL/ 只) , 观察小鼠产生扭体反应( 腹部凹陷, 躯后腿伸直, 臀部高起) , 记录15 min 内扭体次数, 将给药组与对照组相比,以给药后扭体次数减少50% 为有效镇痛作用指标, 计算药物对扭体反应的抑制率。

抑制率= ( 对照组平均扭体次数- 给药组平均扭体次数) / 对照组平均扭体次数×100%【实验结果】将结果记录于下表中,综合数据,计算抑制率牛磺酸颗粒对醋酸诱发小鼠扭体反应的镇痛效果,见下表:组别N扭体次数(均值±标准差)标准误生理盐水8 29.38±14.918 16.90阿司匹林组8 14.625±7.463 8.3920g/L牛磺酸组8 28.75±18.622 13.1810g/L牛磺酸组8 44±19.228 27.935g/L牛磺酸组8 49±12.271 38.74*注:与空白对照组比较,P<0.05P=0.001 方差不齐 Tamhane分析②③④⑤与①无显著性差异,②与④②与⑤有显著性差异【结果分析】:从实验所得的数据看出给药组与生理盐水组之间没有显著性差异也就是所给的药没有作用,作为阳性对照的阿司匹林也没有镇痛作用,而阿司匹林是经典的解热镇痛药,说明实验从在较大的误差。

分析可能的原因有以下几点:1)小鼠本身的个体差异,不同的小鼠对醋酸的反应程度和对药物的吸收速度及程度都有所差异导致误差。

畜牧堂兽药说明书,更多药品请登录畜牧堂网站查询阿司匹林片_兽用阿司匹林片说明书本品含阿司匹林(C9H8O4)应为标示量的95.0%~105.0%。

【性状】本品为白色片;遇湿气易变质。

【鉴别】(1)取本品的细粉适量(约相当于阿司匹林O.1g),加水10ml,煮沸,放冷,加三氯化铁试液1滴,即显紫堇色。

(2)取本品的细粉适量(约相当于阿司匹林0.5g),加碳酸钠试液10ml,振摇后,放置5分钟,滤过,滤液煮沸2分钟,放冷,加过量的稀硫酸,即析出白色沉淀,并发生醋酸的臭气。

【检查】游离水杨酸取本品的细粉适量(相当于阿司匹林0.1g),加无水氯仿3ml,不断搅拌阿司匹林片说明书兽用【兽药名称】通用名:阿司匹林片商品名:英文名:Aspirin Tablets汉语拼音:Asipilin Pian【主要成分】阿司匹林【性状】本品为白色片。

【药理作用】药效学阿司匹林解热、镇痛效果较好,抗炎、抗风湿作用强。

可抑制抗体产生及抗原抗体结合反应,阻止炎性渗出,对急性风湿有特效,抗风湿的疗效确实。

较大剂量时还可抑制肾小管对尿酸的重吸收,增加尿酸排泄。

药动学单胃动物内服阿司匹林后可在胃和小肠前段迅速吸收。

牛、羊吸收较慢,在牛约有70%被吸收,血药浓度达峰时间为2~4小时,半衰期3.7小时。

本品广泛分布全身,其血浆蛋白结合率为70%~90%。

能进入乳汁,但浓度很低,也能透过胎盘屏障。

部分在胃、血浆、红细胞及组织中水解为水杨酸和乙酸。

主要在肝代谢,生成甘氨酸和葡萄糖醛酸结合物。

猫因缺乏葡萄糖苷酸转移酶,故半衰期较长并对本品敏感。

药物原形和代谢物经肾迅速排泄,在酸性尿液中排泄较慢,碱化尿液能加速其排泄。

阿司匹林的半衰期有明显种属差异,如马不足1小时,犬7.5小时,猫为37.6小时。

【药物相互作用】①其他水杨酸类解热镇痛药、双香豆素类抗凝血药、巴比妥类等与阿司匹林合用时,作用增强,甚至毒性增加。

②糖皮质激素能刺激胃酸分泌、降低胃及十二指肠黏膜对胃酸的抵抗力,与阿司匹林合用可使胃肠出血加剧。

临床研究胆碱和阿司匹林协同抗炎作用及其药理学机制的研究陈娜第三军医大学第一附属医院药剂科门诊药房,重庆400038【摘要】目的:探究胆碱与阿司匹林协同抗炎作用及药理学机制。

方法:将小鼠作为实验对象,随机分组研究,实验组分别应用胆 碱与阿司匹林,对照组单独应用胆碱,观察两组药物单独应用与联合应用对小鼠存活率的影响。

结果:单独应用胆碱与阿司匹林在 延长小鼠中位生存期方面均优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),但药效维持时间不长;胆碱与阿司匹林协同应用提高了鼠 中位生存期,效果优于单独用药,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论:胆碱与阿司匹林协同抗炎效果显著,对炎症有显著预防与 治疗作用。

【关键词】胆碱;阿司匹林;协同抗炎作用;药理学机制为尽快消除抗炎药物缺乏的窘况,临床上开始将疗效更 加显著、用药更加安全的药物作为基础,实施联合用药方式,这也是新的抗炎技术发展的基础。

联合用药不仅能够增强 药效、提高患者耐受性,还能降低药物使用剂量、减少副作 用,适合长期用药的慢性病患者。

本研究以胆碱与阿司匹林 作为工具药,探究单独用药与协同用药的不同效应,现总结 报道如下。

1实验材料1.1实验动物雄性小鼠,重量15〜25g。

1.2药品试剂阿司匹林(从ACROS ORGANICS公司购买,货号:15818-5000);氯化胆碱(.从Sgma-A ldrich公司购买,货号:110M0016 V);小鼠丁NF-a、IL-1(3、IFN、IL-10、IL-12,均应用 ELISA试剂盒,从武汉博士德生物工程有限公司购买。

1.3实验仪器应用电子天平(德国Sartorous,型号BP211D);高压蒸 汽压力消毒器(日本SANYO,型号MLS-3750);倒置相差显 微镜IX50(日本Olympus公司生产);RQ5200DB型数控超 声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);微量移液器(德国 Gilson.)〇1.4实验步骤随机分为实验组和对照组,每组10只小鼠。