苏州园林与日本园林

- 格式:docx

- 大小:10.42 KB

- 文档页数:3

为什么日本艺术比中国艺术更加风靡世界?阮景少晟|珠宝专栏珠宝设计师少成|每个人都有自己的夺目这一幅梵高的画《圣阿德雷斯露台》葛饰北斋的名作《五百罗汉寺荣螺堂》,看出什么来了?很多人内心恐怕是不承认这个命题的,什么鬼?日本艺术如此风靡世界?作为天朝上国的子民,不得不承认,到目前为止,这个命题还是成立的。

为什么呢?1 | 日本艺术的推广比中国早了100多年还记得我们小时候看的动画片《阿童木》,《圣斗士星矢》《机器猫》和《聪敏的一休》吗?不光是在中国很流行,在全世界都很流行。

那个时候,日本侵华战争才过去不到50年呀!你有没有想过,爷爷一边回忆着那段艰难岁月,一边坐在沙发里,陪着你看日本动画,爷爷心里是什么感受?聪明的一休GIF多啦A梦最后我激动的圣斗士星矢,发现没有,他们都是大眼睛,很明显不是日本人的特征,更像欧美人,这也是他们能风靡世界的原因之一当然,这些动画片的引进和国家的外交有关,1972年9月29日,中日两国签署《中日联合声明》,实现邦交正常化,并放弃了日本侵华战争的国家赔偿,1973年1月互设大使馆。

是不是有点难以理解?60年代末,苏联大批撤回对中国的援助,中苏交恶,当时,苏联的军事,经济和科技不比美国差,当中苏出现裂缝时,美国立即改变态度,转而与中国交好,拉拢中国。

中国北方当时已经屯兵百万,准备北方战事。

南面的印度也不安担,蒙古更是不设防,越南也开始交恶,台湾省那边正要最后一次解放沦陷区,几乎是四面危机。

中国抓住美国示好这个机会,打开国际局面。

美国一来,日本立即跟上。

从大局考虑,中国当时说可以免除一部分日本债务,日本就说,那我给你提供无息贷款和援助吧。

于是,日本的战争赔款大量被巧妙地转化成改革开放的资金,日本也优先来到中国投资。

中国当时已经是邓小平时代,发展经济为先,于是日本的企业大量来到中国,日本的动画,文学,绘画,音乐和美国的喇叭裤,肯德基一起纷纷来到这个封锁了20年的国家。

当一个人第一次尝到了进步的快乐和幸福时,这个和你一起进步的人,是不是你很能接受?或者更喜欢一点?现在来看日本80年代引进中国的动画片,电视剧,一点都没有低龄化,当时的文化管控得没有现在这么细。

苏州园林红色故事摘要:一、引言1.苏州园林的简介2.红色故事的背景及意义二、苏州园林中的红色故事1.留园:徐霞客与辛亥革命2.拙政园:周恩来与抗日战争3.网师园:陈毅与新四军4.瞻园:孙中山与同盟会三、红色故事的历史价值1.弘扬爱国主义精神2.传承革命文化3.激发民族自豪感四、苏州园林红色故事的现实意义1.促进青少年德育教育2.推动红色旅游发展3.提升城市文化底蕴五、结论1.苏州园林红色故事的价值2.传承与弘扬红色精神的使命正文:苏州园林,作为中国古典园林艺术的瑰宝,自古以来便以其独特的魅力吸引着无数游人。

在这座座园林中,蕴藏着丰富的红色故事,见证了我国革命历程的点点滴滴。

在庆祝中华人民共和国成立70周年之际,让我们共同回顾这些感人至深的红色故事,感受革命先辈们英勇斗争的精神风貌。

一、引言1.苏州园林的简介苏州园林,位于江苏省苏州市,是中国古典园林艺术的杰出代表。

这些园林始建于春秋时期,历经千年演变,形成了独特的园林文化。

它们不仅具有极高的艺术价值,还承载了丰富的历史底蕴。

2.红色故事的背景及意义红色故事是指在我国革命、建设和改革各个时期,发生的具有鲜明革命色彩和历史意义的事件。

这些故事体现了革命先辈们为民族独立、人民解放和国家富强所付出的艰辛努力。

红色故事具有重要的历史价值和文化价值,是弘扬民族精神、传承革命文化的重要载体。

二、苏州园林中的红色故事1.留园:徐霞客与辛亥革命留园,位于苏州市姑苏区,是一处具有悠久历史的古典园林。

辛亥革命时期,徐霞客曾在留园秘密召开会议,策划推翻满清政权。

徐霞客为辛亥革命做出了巨大贡献,留园因此被誉为“辛亥革命纪念地”。

2.拙政园:周恩来与抗日战争拙政园,位于苏州市姑苏区,是苏州四大园林之一。

抗日战争时期,周恩来曾在拙政园与新四军领导人商讨抗日战略。

这里见证了周恩来等革命家为民族解放事业付出的艰辛努力。

3.网师园:陈毅与新四军网师园,位于苏州市姑苏区,是一处具有深厚文化底蕴的古典园林。

苏州园林之美苏州园林甲天下,集自然美、艺术美、形式美之大成。

正所谓江南园林甲天下,苏州园林甲江南其之精髓无不被前人后人所瞻仰,多少文人墨客流连其间,正如一位含蓄优雅而又不乏迷人的媚的古典美女。

这种建筑给生活,给环境增添了不少的的美感与情趣。

同时人们在感受艺术美的同时也能领略到依山伴水的自然怡情,其然身心健康两者皆宜,其极致展现中国园林建筑艺术之博大与奥妙。

1、苏州园林的空间设计苏州园林作为一门空间艺术具有独特的魅力,作为文化载体,它积淀了丰厚的文化底蕴。

本文主要就其庭院式的空间布局,建筑与自然、室内与室外融为一体的环境设计;充满人文精神的中国儒道“天人合一”的造园思想;因地置宜、顺应自然、藏露疏密、虚实远近、变化统一的辩证思维;相互渗透的空间层次,步移景移的时空间序列的表现手法等问题进行阐述。

力求从苏州园林空间设计的一个侧面,去揭示其艺术的特征、文化中国古典园林精粹于江南,重点则在苏州,大小园林数量之多造诣之精,乃当今世界上任何地区所少有。

当游走于苏州园林之中就会觉得原本零零散散的房屋、树木、花草、小桥不知怎的被一条条无形的纽带所连接,反而觉得疏密有序、错落有致,如画般深深地留在我们的记忆之中。

是什么将其联系呢?水,就是其各种纽带中最重要的一条。

亚里士多德认为,“美与不美,艺术作品与现实事物,分别就在于美的东西和艺术作品里,原来零散的因素结合成为统一体”,而苏州园林中的“水”就是亚里士多德所说的将苏州园林中各种零散的因素结合成统一体的纽带。

2、空间分割各胜尽然世间所有园林的面积都是有限的,而苏州园林的面积更小(相对北方宫苑园林)。

想在咫尺间营造出千沟万壑、层次多变、处处有景、方方有境的如诗如画般的园林胜境就需要在造园之初将其完整规划”。

正所谓“心生而言立,言立而文明,自然之道也”。

不管是中国绘画还是苏州园林,都是要求“意在笔先”。

所以说苏州园林中的水在其功能上既起到了分割全园的作用,又起到了联络全园各个空间用。

什么是园林?无论你远渡重洋去过法国的凡尔赛宫,伦敦的丘园,还是纽约的中央公园……只要你到过被誉为“东方威尼斯”的江南苏州,观赏过那“甲江南”的苏州园林,就一定会被那清丽的典雅的园景所陶醉;如果你到过曾是九朝国都的北京城,看过故宫、北海、颐和园等光辉的皇家苑囿,也会被那恢宏的气势,壮丽的屋宇和楼堂所倾倒;如果你曾信步“深山藏古刹”的宗教圣地,那金碧光辉的殿堂,山明水秀的景致,定使你心旷神怡,超凡脱俗。

这些风格迥异,令你流连忘返的人间仙境,就是园林。

园林的概念随着社会历史和人类知识的发展而变化的。

不同历史发展阶段有着不同的内容和适用范畴,不同国度和地域的界定也不完全一样。

历史上,园林在中国古籍里依据不同的性质也称作园、囿、亭、庭园、园池、山池、池馆、别业、山庄等。

英美各国则称之为Garden,Park,Landscape, 它们的性质、范围虽不完全一样,但都具有一个共同的特定:即在一定的地段范畴内,利用并改革天然山水地貌或者人为地开辟山水地貌,结合植物配景和建筑安排,构成一个供人们欣赏、游憩、居住的环境。

在中国的园林发展进程中,由于、经济、文化、背景、生活习俗和地理气候条件的不同,形成了皇家园林、私家园林两大派系,它们各具特色。

皇家园林主要分布于北方,范围雄伟,富丽堂皇,不脱严谨庄重的皇家风范;私家园林分为江南园林和岭南园林两个分支,江南园林自由小巧,古朴淡雅,具有尘虑顿消的精神境界;岭南园林布局紧凑,装修壮美,追求赏心悦目的世俗情趣。

中国园林作为世界园林体系中的一大分支,都是“虽由人作,宛自天开”的自然景致园,都富于东方情调。

这个造园系统中风貌各异的两大派系,都表现了中国园林参差天趣,丰盛多彩的美。

(1)皇家园林。

皇家园林追求巨大的气派和“普天之下莫非皇土”的意志,形成了“园中园”的格式。

所有皇家园林内部几十甚至上百个景点中,势必对某些江南袖珍小园的仿造和对佛道寺观的包容,同时,出于对整体雄伟大气势的考虑,必需部署一些体量宏大的单体建筑及组合丰盛的建筑群落,这样一来也往往比较明确的轴线关系或主次分明的多轴线关系带入到原来就强调因山就势,巧若天成的造园理法中。

园林纪录片观后感前言近期,我观看了一部名为《花草园:花开四季》的园林纪录片,这部片子给我留下了深刻的印象。

园林纪录片作为一种展现园林艺术与生态的媒介,不仅仅是一种娱乐方式,更是一次视觉盛宴,同时也带给我许多思考与启发。

以下是对这部园林纪录片的观后感。

内容概述《花草园:花开四季》将园林艺术与自然生态相结合,着重展现了不同季节中花草的生长与变化。

片中介绍了多种不同的花卉植物,从春天的桃花、夏天的莲花、秋天的菊花、冬天的梅花等,让观众在一年四季中感受到丰富多彩的花朵运动。

片中不仅通过生动的画面展示了花朵的美丽与变化,还介绍了花卉的种植和养护技巧。

观众可以通过纪录片了解到不同花卉的特点和生长环境需求,从而在实际生活中更好地照顾自家花园或者花盆里的花草。

此外,片中还展示了一些具有代表性的园林景点,如中国的苏州园林和日本的京都庭园。

通过对这些园林景点的介绍,观众可以更加直观地感受到园林艺术的魅力与传统。

情感体验观看《花草园:花开四季》给我带来了愉悦与宁静的心情。

影片中色彩斑斓的花朵和宁静的自然风景,让我感受到大自然的神奇与美好。

每一朵花的绽放都带给我无尽的美感,同时也让我明白了自然界的规律与生命的脆弱。

片中对园林艺术的介绍,让我对花卉种植与园艺养护有了更深入的了解。

我深深被园林艺术家们对植物的热爱与追求所感染,我愿意投入更多时间和精力去研究与欣赏园林艺术。

整个纪录片给人一种平和而宁静的节奏,让我远离尘嚣与繁杂,享受到片刻的宁静与和谐。

在观看纪录片的过程中,我感受到了大自然的美妙与人与自然的和谐共处。

思考与启示《花草园:花开四季》启发了我对园林艺术与自然的思考。

首先,它让我思考人类与自然的关系。

园林艺术通过塑造自然景观,将人与自然融为一体,传递着人与自然共生共荣的理念。

这也提醒着我们要尊重大自然,与之和谐相处。

其次,这部纪录片让我思考美的定义。

花卉的绽放是一种美,园林景观的构建也是一种美。

这种美是源于自然的创造,也是人类智慧的结晶。

《园林》第一集《仙境在人间》前言:自秦始皇建造了长城,中国就是围墙内的一个大花园。

两千多年以来,中国人从未停止造园。

园林的起源来自“蓬莱”,再到文人的“桃花源”,梦想曲曲折折蜿蜒至今,中国人始终追求的是最佳人居环境,和园林里的生活方式。

解说词:小时候,故事里的秘密花园总是或多或少地勾起我们的好奇,在围墙的后面住着什么样的人,在花园的深处是一个怎样的世界。

园林,中国人的花园。

从这里,我们穿越历史和传说,沿着花园的小径,寻访我们的来处与归途。

李海峰,是听着蓬莱神话故事长大的。

他认为自己建的园林就是把蓬莱搬到了人间。

每个人心里都有自己梦想的花园。

我们故事的主人公就是一些把秘密花园搬到现实生活中的人们。

比利时的天堂公园拥有欧洲最大的中国园林。

园主艾瑞克小时候爱听中国的传说故事。

如今他年过半百,终于有机会实现故事里的中国花园。

(天堂公园的名字取自古波斯语,意思是有围墙的花园。

)艾瑞克的偶像是汉武帝,他甚至把自己建造的中国花园,命名为“汉武帝之梦”。

在汉武帝的年代,高山之巅的昆仑,大海深处的蓬莱,居住着人们想象中的仙人,在生命的秘境坐落着仙境的花园,那里有金玉的楼台和无穷的享乐。

人们祈盼走进仙境,渴望远离生老病死的苦恼。

从秦始皇派徐福渡海求仙开始,蓬莱仙境的形象变得愈发清晰。

可是仙境在什么地方,仍然是一个谜。

汉武帝渴望超越秦始皇,一边是愈演愈烈的求仙,一边是像秦始皇一样修建仙境一般的太液池和上林苑。

这里有与神仙沟通的楼台,有象征蓬莱的山峰和岛屿。

不仅如此,汉武帝甚至还用“蓬莱”命名了一座海边小城。

然而,神仙从未降临到人间的花园,更没有实现帝王的心愿。

千年之后,仙境是真是假已经不再重要。

长生不老的梦想虽然天真荒诞,在人间实现仙境的信念,仍然存在于园林的山峰岛屿、亭台楼阁之间。

蓬莱三岛的一池三山格局更是成为中国皇家园林的典型标志。

当仙境化作花园,汉武帝的故事跨越了语言和文化,让他的梦想在园林中得以永生。

这场穿越现实与想象的造园之旅,让艾瑞克与中国工人们成为了朋友。

第19课不到园林怎知春色如许——漫步中外园林艺术教学目标通过本课的教学,使学生深刻领会到中国园林艺术的精髓,体会中华文化的博大精深,增强民族自豪感,同时拓宽眼界、兼容并蓄,领略外国造圆艺术的成就不能故步自封,这样才能对中外的园林艺术概貌有一个总体的认识,从而客观评价中国园林在世界上的地位、意义和价值,更好的理解民族传统,将其发扬光大。

教学重点:帮助学生了解中外园林的主要流派及其特征,建立对园林艺术概况的认识,培养初步的鉴赏能力。

教学重点:探索不同园林艺术流派的产生原因及发展脉络,从而学会分析艺术现象背后的本质原因和决定因素。

教学过程一、导入通过提问同学们曾经游览过或者通过电视、杂志等媒体了解过那些园林建筑,其中说出学生们最喜欢哪个来导入本课。

教师活动:展示一段苏州园林和西方几个典型园林的视频介绍,综合了解一下园林艺术,激发学生的学习热情学生活动:感受、欣赏、简单回答,产生认识和欣赏的强烈动机,从而进入良好的学习准备状态。

二、中国山水园林这节在本课做重点介绍,分皇家园林和私家园林两方面介绍,让学生了解中国古代造圆被是同书法、绘画艺术紧密相连的,有浓厚的文化气息、与古典文学渊源深远、并且深受写意山水画的影响。

教师活动:多媒体展示颐和园、拙政园、留园、师园等著名园林提出问题:A、中国园林大致分为那两类?B、它们在表现上分别有什么特点?C、苏州园林有什么独特风格?有那些典型代表??学生活动:观看多媒体展示,通过了解课本内容回答老师提出的问题。

总结出:中国古典园林写访自然、寄情山水的艺术特色三、日本传统园林“枯山水”枯山水继承了中国山水的艺术特色和中国园林有很深的渊源,但通过其发展演变又不同与中国山水而独具特色。

教师活动:多媒体课件展示日本东京龙安寺方丈园,提示学生观察欣赏其独特的艺术特色。

学生活动:欣赏讨论,明确枯山水的独特风格。

师生共同总结出:枯山水的园林艺术是与宗教哲理相结合的艺术,善用沙石创造氛围,阐明日本园林与中国园林的渊源和发展演变过程及对西方园林的影响四、西方三国古典园林意大利、法国、英国同属于西方的古典园林艺术,他们有相同的文化背景而又各有特色,在这里我们并在一节通过比较的方法来了解西方的古典园林,通过比较找出他们的异同点这样能更好的理解西方古典园林艺术。

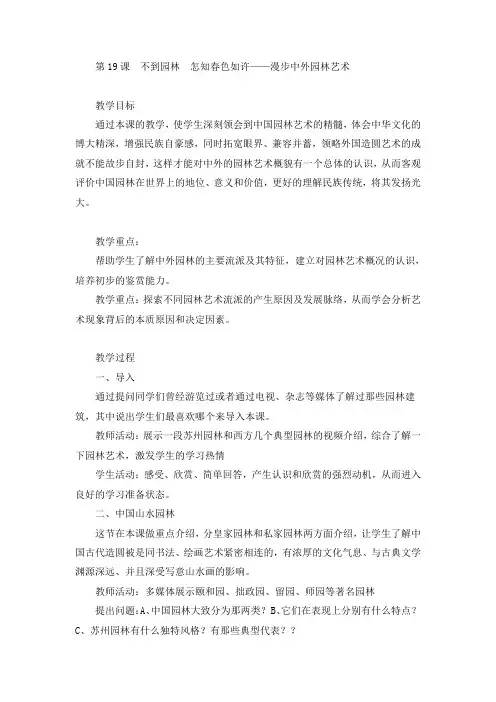

精巧的“咫尺山林”———苏州拙政园如果说皇家宫殿建筑追求的是“壮丽”、“重威”的艺术境界,园林建筑则追求“典雅”、“轻快”的艺术效果。

翠荷浮水、莲藕飘香的拙政园拙政园精巧雅致,充满自然的意趣之美。

园林中国古典园林将人工意匠经营与自然风景和谐地结合起来,依山傍水,栽花植树,蓄兽养鱼;或重岩复岭,石路崎岖;或深溪洞壑,有若自然,为怡情养性之所。

所谓园林,就是人类后天创造的一种寄予着主观精神,体现着人文气息,贴和自然、富于情趣、饱含艺术意境的美的环境景观。

主要由山、水、建筑、植物四大要素组成,再加上径路、桥梁、室内装饰等综合而成。

私家园林大多集中在南方,是因为南方地区具备造园所需的自然、经济与人文诸方面的条件。

江浙乃古代鱼米之乡,盛产丝绸。

繁荣兴盛的经济往来,给造园提供了充沛的物质条件。

而江南气候温和湿润,雨水充足,江河纵横,水源丰富。

植物生长旺盛,许多树木四季常青,花卉也是品种丰富,姹紫嫣红,此谢彼开,常开不败。

而且江苏、浙江一带多产山石,苏州的湖石更是天下驰名,因其采自江湖水域,经过常年水流冲刷,石色深浅多变,纹理丰富纵横,体态玲珑多姿,最适宜赏鉴。

苏州太湖石太湖石苏轼《枯木竹石图》这些都为园林的建造提供了丰足的山、水、石、植物供应。

园林建筑专著《园冶》明代造园家计成的《园冶》是对中国古典园林艺术的全面的经验总结,具有很高的学术价值。

书中主旨是要“相地合宜,构园得体”,要“巧于因借,精在体宜”。

《园冶》共分三卷,一卷分兴造论、园说及相地、立基、屋宇、装折四篇。

二卷全志栏杆。

三卷分门窗、墙垣、铺地、掇山、选石、借景六篇。

条分缕析,征古论今,文字生动,且详附图式。

“兴造论”及“园说”,叙述造园意义及一般造园原理。

特别强调人的主观能动性,提出“三分匠,七分主人”之说。

造园并不是简单的挥刀动斧,而是要体现人的某种精神。

“巧于因借,精在体宜”,成为造园不可逾越的法则。

卷二栏杆,崇尚简便。

栏杆式样,画百图以示后人,直观具体。

绪论教学目标:要求学生了解中国古典园林的含义、发展史、类型、特点、地位;教学重点:园林释义、典型、特点及世界造园系统;教学难点:世界造园系统引言:中国造园的生法要求的目的规定性,主要为了满足精神生活的可望、可游。

“西方人传统的情形是关切围绕在结构或形象周围的,相反地东方人却更关切所围成客间的特质,及这些客间对去经验它的所产生的智慧及感情方面的影响”。

张家骥认为“园林和园林艺术是同一概念,和建筑不同,凡造园都是一种艺术,园林艺术就是指中国的园林。

园林艺术有高低雅俗之分,却没有不是艺术的园林”。

新课讲授:一、园林的含义园林名词的历史沿革“园林”一词,最早见诸文字者,是在西晋的符文中,(始自公元 265 年)如:△张翰《杂诗》中有:“暮春和气应,白日照园林;”“青条若总翠,黄花如散金;……”此时园林是以植物和自然景观为主要内容,供人游赏的户外境域。

△唐代诗人亦多用“园林”,但泛称私家建造的宅园,一直到明清还不是专有名词。

仅指称城市中私家建筑的宅园名词就很多,如宅园、园宅、园池、园圃、池亭、林亭、园亭等。

“园林”一词成为专有名词(主要用来指称私家宅园)则是明末造园家计成第一部造园学名青《园冶》。

《兴造论》:“园林巧于因借,精在体宜”《园说》:“凡结林园,无分村部,地偏为胜。

”……《园冶》创作原则:“虽由之作,宛自天开”二、园林的定义1.建筑学家童寯(1900—1983)《江南园林志》园之布局,虽度幻无尽,而其最简单的需要,完全含于園之内。

園:图解:“口”—围墙;“土”—形似屋宇平面,可代表亭、榭;“口”—字居中为池;“衣”—在形似石似树。

2、造园学家陈植(1899—1989)《长物志校注》园林在建筑周围,布置景物,配植花木所构成的幽美环境,谓之“园林”。

亦称“园亭”、“园庭”或“林园”,即造园学上所称“庭园”。

3.陈从周《说园》近手园林定义中国园林是由建筑、山水、花木等组合而成一个综合艺术品,富有诗情画意。

苏州园林和日本园林比较

同:1、苏州园林和日本园林都是自然山水园,整个布局看不出明显的轴线,道路蜿蜒曲折,这是东方园林区别于西方园林一个共同特征。

拙政园桂离宫

2、苏州园林属于私家园林,面积有限;而日本国由于国土面积小,即使是皇家园林也无法像中国的皇家园林一样气势宏大,因此苏州园林和日本园林的一个共同追求追求就是“精致”。

造园者都专注与如何将自然微缩于方寸之间,并将主人的情怀融入其中。

3、可能真正会让人傻傻分不清楚的就是日本的水石庭和苏州园林,因为他们都有继承“一池三山”(传说中的仙境,一池指太液池,三山指琼莱、瀛洲、方丈)的园林模式,造园要素主要是以水体、假山、植物、小品为主。

4.苏州园林和日本园林都以建筑,山水和植物这三个元素来造园

不同:日本园林趋向纯净、极致、而有章法,中国园林更追求惬意、自然、以人为本。

布 1.中国园林偏重山性,而日本园林偏向水性。

中国园必有山,园可无岛,而日本

园必有岛。

2.借景的造园手法,中国讲究“步移景异”,讲究在有限的内部空间里完美的在

呈现外部世界的空间与结构,内外空间相互渗透,得以流畅、流通、流动。

日本讲究

静观。

这种对极致的追求可以使他们不断的突破与发展。

禅在佛教中意为静观

苏州:水是苏州园林的主要景色,无水不成景,无水不成园。

水总是占据园子的中心地带,房子依水而建,山依水而造。

水在中国艺术、文学、风水中代表相当多的涵义,因此

如何让水在园中常保流动,随四季有不同的景观,乃至于假山小瀑的意境和音乐效果,都是理水方式所重视的。

理水,是中国园林中的一个主题,有时又称做水体。

是中国造园的传统手法,也是园林工程的重要组成部分。

水是流动的、不定形的,与山的稳重、固定恰成鲜明对比。

水的处理有动态和静态之分。

日本:日本多用静水,甚至不用真水,日本园林最为著名即其“枯山水”,以白沙象征水面,以小石象征岛屿,极端抽象体现山水关系。

“池泉筑山庭”虽用真山真水,但注重

的是水的形态,小溪平桥,宛如画中。

日本园林中的设计元素“枯山水”(karesansui) 是禅宗美学的体现。

细细耙制的白砂石象征水,叠放有致的几尊石组象征山。

整个庭院象征

宇宙,反应禅宗中得到“启蒙”(enlightenment )的过程。

日本大音寺中的枯山水,就

用白砂石讲述了河流瀑布如何运动,最终流入静谧的大海的过程。

叠山

中国园林活泼,中国园林的山往往傍水而走,山水不分割。

所谓“地得水而柔,水得地而流”,“胸中有山方能画水,意中有水方许作山”。

山贵有脉,水贵有源,有些时候为了表示山脉贯通,还特意贴墙叠山,好似山脉遇墙,破墙而入。

掇山时山石之间的结合也有安、连、接、斗、挎、拼、悬、剑、图、卡、垂、挑等多种手法。

中国的园林把山喻为全园的骨骼,可见山在中国园林中的地位。

日本园林并不做太多大地形,无以石叠山,往往是在水中置岛。

置石

苏州:中国园林的置石分特置、对置、散置、群置和山石器设。

对特置石也即孤赏石的石形也特别讲究,它要求石形要优美,要具备独特的观赏价值,追求的是“透、漏、瘦、皱”有时还要“丑”,如杭州的绉云峰,因有深的皱纹而得名。

上海豫园的玉玲珑以千穴百孔、玲珑剔透而出众。

苏州的瑞云峰以体量特大姿态不同且遍布涡、洞而著称,冠云峰兼备透、漏、瘦于一石,亭亭玉立、高耸入云而被誉为江南四大名石之首。

日本:与中国园林相比,置石造景在日本园林的地位有过之而无不及。

日本枯山水的置石,主要是利用单块石头本身的造型和它们之间的配列关系。

石形追求敦实、光洁、平

滑、简洁、底广顶削,务求稳重,而且不作飞梁、悬、挑等奇构。

日本园林中的山石可谓

貌不惊人,有些名园(如龙安寺石庭)的山石甚至可成为丑石,与注重山石外形相比,日本人更注重石之精神,石之灵魂。

岩座,岩境来自日本古代神话,这类神话认为,日本的祖先神是来自天上,天皇就是天神之“天孙”,日本的国土是由天孙建立的。

赋予园石某些特定喻意用以象征向往的世界,使园石大量人格化或神格话,也是日本崇石的具体表现。

《作庭记》中的庭石已经出现

“三尊石”,“君石”,“臣石”这类名称。

1苏州园林讲究天人合一的儒教思想,更多的传统儒道观念在里面。

日本讲究禅宗,更多的佛教意味在里面。

园主多为僧人。

宗教在日本一直处于重要地位,日本园林的造园思

想受到极其浓厚的宗教思想的影响,追求一种远离尘世,超凡脱俗的境界。

特别是后期的枯山水,竭尽其简洁,竭尽其纯洁,无树无花,只用几尊石组,一块白砂,凝缠成一方净土。

它着重体现和象征自然界的景观,避免人工斧凿的痕迹,创造出一种简朴、清宁的致美境界。

日本的自然山水园,具有清幽恬静,凝练素雅的整体风格,为了体现茶道中所讲究的

“和、寂、清、静”和日本茶道歌道美学中所追求的“佗”美和“寂”美,在相当有限的空间内,表现出深山幽谷之境,给人以寂静空灵之感。

中国园林造园就是为了既在城市里享受丰富的物质供应和服务,但却又向往自然山林的闲情逸

致,于是凿池堆山,营建亭榭,莳花植木,以自然山水为楷模,用种种造景手法构成引人入胜的景象而使游人同享美景并浮想联翩。

中国通过匾额对联,赋予园中植物以艺术的

比拟和象征,空间构景上的收放、对比、藏露、围透、借景与对景与实对比,催人触景生情,从而形成意境。