技术差距与产品生命周期理论

- 格式:pptx

- 大小:184.05 KB

- 文档页数:22

产品生命周期理论(Product Life Cycle)产品生命周期理论简介产品生命周期理论是美国哈佛大学教授雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)1966年在其《产品周期中的国际投资与国际贸易》一文中首次提出的。

产品生命周期(product life cycle),简称PLC,是产品的市场寿命,即一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程。

费农认为:产品生命是指市上的的营销生命,产品和人的生命一样,要经历形成、成长、成熟、衰退这样的周期。

就产品而言,也就是要经历一个开发、引进、成长、成熟、衰退的阶段。

而这个周期在不同的技术水平的国家里,发生的时间和过程是不一样的,期间存在一个较大的差距和时差,正是这一时差,表现为不同国家在技术上的差距,它反映了同一产品在不同国家市场上的竞争地位的差异,从而决定了国际贸易和国际投资的变化。

为了便于区分,费农把这些国家依次分成创新国(一般为最发达国家)、一般发达国家、发展中国家。

典型的产品生命周期一般可以分成四个阶段,即介绍期(或引入期)、成长期、成熟期和衰退期。

(1)第一阶段:介绍(引入)期指产品从设计投产直到投入市场进入测试阶段。

新产品投入市场,便进入了介绍期。

此时产品品种少,顾客对产品还不了解,除少数追求新奇的顾客外,几乎无人实际购买该产品。

生产者为了扩大销路,不得不投入大量的促销费用,对产品进行宣传推广。

该阶段由于生产技术方面的限制,产品生产批量小,制造成本高,广告费用大,产品销售价格偏高,销售量极为有限,企业通常不能获利,反而可能亏损。

(2)第二阶段:成长期当产品进入引入期,销售取得成功之后,便进入了成长期。

成长期是指产品通过试销效果良好,购买者逐渐接受该产品,产品在市场上站住脚并且打开了销路。

这是需求增长阶段,需求量和销售额迅速上升。

生产成本大幅度下降,利润迅速增长。

与此同时,竞争者看到有利可图,将纷纷进入市场参与竞争,使同类产品供给量增加,价格随之下降,企业利润增长速度逐步减慢,最后达到生命周期利润的最高点。

1.1 产品生命周期理论产品生命周期理论(Product Life Cycle Theory)是由美国经济学家弗农(Raymond Vernon)于1966年在他的《产品周期中的国际投资与国际贸易》一文中首先提出。

他认为,在产品的整个生命期间,生产所需要的要素是会发生变化的,因此在新产品的生产中可以观察到一个周期,即产品创新阶段、产品成熟阶段和产品标准化阶段构成的产品生命周期。

弗农认为,之所以产生这种周期,是因为各国技术进步的贡献不同。

可以说,弗农的产品生命周期理论是在波斯纳的技术差距论的基础之上产生的。

弗农在他早先作为一名文官时对企业-国家的关系进行了研究。

在他研究多国公司时又回到了这个论题上。

这个主题在他后来在肯尼迪管理学院时的研究工作中甚至占有更突出的地位,在这方面,他集中地研究了国有企业,以及在70年代中期及以后的能源危机的背景下政府与私营企业的关系。

马克思主义学说宣称:国家被资本家利用来促进他们的阶级利益。

弗农的分析提供一个对国家的作用不那么教条的观点:增加它们的目标,甚至“市场经济”的国家也在不断地加强利用国营和私有企业作为国家政策和工具。

【选自《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第四卷,1996年版,第870-871页。

】一、技术差距论技术差距论(Technological Gap Theory)是由美国经济学家波斯纳(M.A.Posner)于1961年在他的《国际贸易与技术变化》一文中提出。

这一理论以不同国家之间技术差距的存在,作为对贸易发生原因的解释。

波斯纳在描述技术差距时,提出了模仿时滞的概念。

波斯纳把产品创新到模仿生产的时间称为模仿时滞。

模仿时滞分为三类,一类是需求时滞,指新产品出口到其他国家,一时因消费者尚未注意或不了解,而不能取代原有的老产品所需的时间差;另一类称为反应时滞,指一个国家在新产品进口后,需求逐渐增加,使进口国的生产商感到不能再按照旧的方法生产老产品,因此要进行调整来生产新产品,但这中间需要有一段时间,即为反应时滞;第三类是掌握时滞,即仿制国家从开始生产到达先前国同一技术水平,国内生产扩大,进口变为零的时间间隔。

简单题1,简述技术差距模型和产品周期理论。

技术差距模型和产品生命周期模型是对静态H-O模型的动态扩展。

1,技术差距模型:技术领先国家引入技术创新后,研究成功新产品,凭着技术领先,该国向国外出口这种新产品,然而当外国渐渐熟悉并通过技术合作、跨国公司的对外直接等途径掌握了这些高新技术,就能模仿生产这些产品,从而减少进口,并且最终凭借低廉的劳动力成本优势反而向技术领先国出口该产品,到此,技术领先国的创新利润完全消失,但它不断地引入更新的产品和工艺流程,又制造出新的一轮的技术差距,如此周而复始,循环下去。

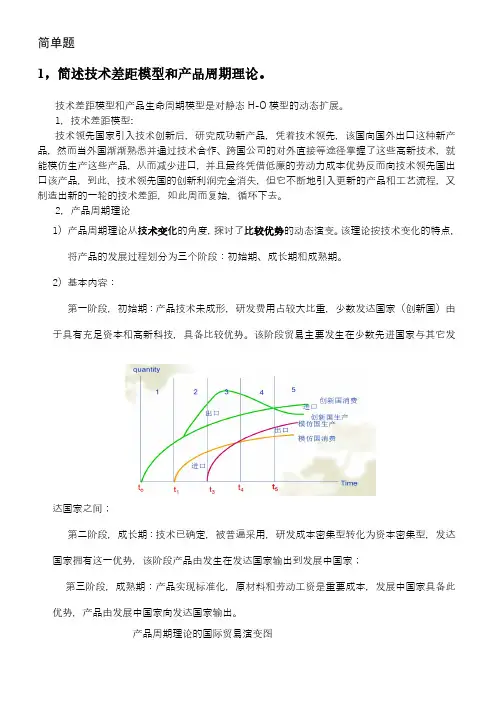

2,产品周期理论1)产品周期理论从技术变化的角度,探讨了比较优势的动态演变。

该理论按技术变化的特点,将产品的发展过程划分为三个阶段:初始期、成长期和成熟期。

2)基本内容:第一阶段,初始期:产品技术未成形,研发费用占较大比重,少数发达国家(创新国)由于具有充足资本和高新科技,具备比较优势。

该阶段贸易主要发生在少数先进国家与其它发达国家之间;第二阶段,成长期:技术已确定,被普遍采用,研发成本密集型转化为资本密集型,发达国家拥有这一优势,该阶段产品由发生在发达国家输出到发展中国家;第三阶段,成熟期:产品实现标准化,原材料和劳动工资是重要成本,发展中国家具备此优势,产品由发展中国家向发达国家输出。

产品周期理论的国际贸易演变图2,简要论述重叠需求论的假设条件和主要观点。

瑞典经济学家林德提出重叠需求理论,从需求方面探讨了国际贸易发生的原因。

该核心思想是:两国之间贸易关系的密切程度是由两国的需求结构与收入水平决定的。

理论主要解释发生在发达国家之间的产业内工业产品的贸易问题一、假设条件1.假设在一国之内,不同收入阶层的消费者偏好不同,收入越高的消费者就越偏好奢侈品,收入越低的消费者就越偏好必需品;2.假设世界不同地方的消费者如果收入水平相同,则其偏好也相同。

两国收入水平越接近,消费结构也就越相似。

二、主要观点:1,如果两国的收入水平越接近,重叠需求的范围就越大。

产品生命周期理论在许多西方学者看来,用技术差距来解释技术要素对国际贸易的重要性,还没有清楚地说明仿效差距的具体演变过程,也未指明技术进展所创造的新产品会对国际贸易产生哪些影响。

为了解答这些问题,1966年,美国经济学家弗农(Vernon Raymand)在其《国际投资和产品生命周期中的国际贸易》一文中,建立了国际贸易的产品生命周期理论,分析了产品技术的变化及其对贸易格局的影响,并提出了“产品生命周期理论”(Product Cycle),直接解释美国制成品出口的周期性变化以及贸易模式的动态变化。

此后许多经济学家如威尔斯(L.T.Wells)、赫希哲(Hirsch)等对该理论进行了验证,并进一步充实和发展了这一理论。

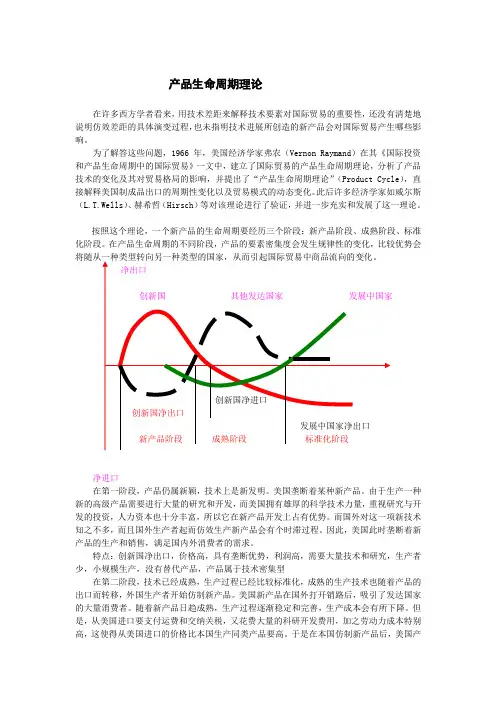

按照这个理论,一个新产品的生命周期要经历三个阶段:新产品阶段、成熟阶段、标准化阶段。

在产品生命周期的不同阶段,产品的要素密集度会发生规律性的变化,比较优势会净进口在第一阶段,产品仍属新颖,技术上是新发明。

美国垄断着某种新产品。

由于生产一种新的高级产品需要进行大量的研究和开发,而美国拥有雄厚的科学技术力量,重视研究与开发的投资,人力资本也十分丰富,所以它在新产品开发上占有优势。

而国外对这一项新技术知之不多,而且国外生产者起而仿效生产新产品会有个时滞过程。

因此,美国此时垄断着新产品的生产和销售,满足国内外消费者的需求。

特点:创新国净出口,价格高,具有垄断优势,利润高,需要大量技术和研究,生产者少,小规模生产,没有替代产品,产品属于技术密集型在第二阶段,技术已经成熟,生产过程已经比较标准化,成熟的生产技术也随着产品的出口而转移,外国生产者开始仿制新产品。

美国新产品在国外打开销路后,吸引了发达国家的大量消费者。

随着新产品日趋成熟,生产过程逐渐稳定和完善,生产成本会有所下降。

但是,从美国进口要支付运费和交纳关税,又花费大量的科研开发费用,加之劳动力成本特别高,这使得从美国进口的价格比本国生产同类产品要高。

产品生命周期理论在国际贸易中的应用产品生命周期理论(Product Life Cycle Theory)是美国哈佛大学教授雷蒙德·弗农1966年在其《产品周期中的国际贸易和国际投资》一文中首次提出的。

费农认为:产品生命是指市场上的营销生命,产品和人的生命一样,要经历形成、成长、成熟、衰退这样的周期。

就产品而言,也就是要经历一个开发、引进、成长、成熟、衰退的阶段。

而这个周期在不同的技术水平的国家里,发生的时间和过程是不一样的,期间存在一个较大的差距和时差,正是这一时差,表现为不同国家在技术上的差距,它反映了同一产品在不同国家市场上的竞争地位的差异,从而决定了国际贸易和国际投资的变化。

为了便于区分,费农把这些国家依次分成创新国(一般为最发达国家)、一般发达国家、发展中国家。

一般来讲,任何一个国际贸易理论都要解决都要解决和回答以下三个问题:国际贸易发生的原因、国际贸易模式及国际贸易收益。

以费农的产品生命周期理论为代表的技术差距决定国际贸易模型同样对上述三个问题做出了回答。

创新国(发达国家)后起国家(发展中国家)之间的技术差距及各自的自然资源禀赋不同决定了国际贸易的发生及国际贸易模式。

产品生命周期理论将技术因素引进到国际贸易理论当中,使比较利益学说由静态发展为动态,这是国际贸易理论发展的一个进步和丰富。

从理论上讲,技术差距决定国际贸易模型,为技术相对落后的国家通过引进成熟技术,并结合本国其他优势参与国际竞争提供了理论依据。

第二次世界大战以后,国际贸易发展的实践也验证了这一理论。

然而,无论是费农的产品生命周期理论,还是克鲁格曼为代表的国际贸易新理论,它们的一个共同点是都强调和突出了不断进行技术创新对发达国家的影响。

然而这些理论又都没有涉及如果单一的依赖技术引进,缺乏技术创新,这会对发展中国家带来什么影响。

在新的经济环境下(知识经济时代到来、技术创新加快等),这种技术变化的动态比较优势能不能给发展中国家带来收益?在这种贸易格局中,发展中国家的地位如何?从表面上分析,产品生命周期理论是从技术差距及动态转移的角度解释了国际贸易格局。

第三章国际贸易理论新发展一、单项选择题1.技术差距论认为各国技术差距的形成主要取决于各国的()A.人力资本 B.技术研究开发 C.生产要素 D.要素禀赋2.技术差距理论认为模仿国消费者收入会影响()A.需求滞后 B.反应滞后 C.掌握滞后 D.模仿滞后3.根据技术差距理论,影响掌握滞后的因素是()A.生产方式 B.关税政策 C.技术取得渠道 D.市场规模4.根据产品生命周期理论,产品转为劳动密集型是在()A.创新阶段 B.成长阶段 C.成熟阶段 D.标准化阶段5.按照产品生命周期理论,创新产品通常是 ( )A.技术密集型B.劳动密集型C. 资源密集型D.资本密集型6.林德认为要素禀赋理论只适用于分析下面哪类产品的贸易成因()A.自然资源密集型 B.技术密集型 C.资本密集型 D.劳动密集型7.林德认为解释制成品之间贸易的理论是()A.比较优势理论 B.需求偏好相似理论C.技术差距理论D.相互需求理论8.根据需求偏好相似理论,贸易量取决于()A.一国收入水平 B.两国需求偏好相似程度C.一国需求量D.一国发展阶段9.需求偏好相似理论认为一国产品出口的基础是()A.收入水平B.比较优势C.绝对优势 D.国内需求10.需求偏好相似理论认为影响一国需求偏好的最主要因素是()A.平均收入水平B.经济发展阶段C.收入分配状况 D.进出口产品结构11.单个厂商从同行业内其他厂商的扩大中获得的生产效率提高和成本下降而带来的效益增加称()A.外部规模经济 B.内部规模经济 C.产业内贸易 D.技术外溢效应12.不利于开展产业内贸易的是()A.产品需求收入弹性低B.两国平均收入差异较小C.技术更新率较高的产业D.两国地理位置接近13.产业内贸易发生的基础是()A.要素禀赋差异小 B.需求偏好相似性 C.产品异质性 D.存在比较优势14.不能解释产业内贸易的理论是()A.要素禀赋理论B.规模经济理论C.需求偏好相似理论 D.不完全竞争理论二、判断改错题1.技术差距理论认为各国在技术进步、技术创新、技术传播方面存在的差异是国际贸易发生的主要原因。

产品生命周期理论(Product Life Cycle)产品生命周期理论简介产品生命周期理论是美国哈佛大学教授雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)1966年在其《产品周期中国际投资与国际贸易》一文中首次提出。

产品生命周期(product life cycle),简称PLC,是产品市场寿命,即一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰整个过程。

费农认为:产品生命是指市上营销生命,产品和人生命一样,要经历形成、成长、成熟、衰退这样周期。

就产品而言,也就是要经历一个开发、引进、成长、成熟、衰退阶段。

而这个周期在不同技术水平国家里,发生时间和过程是不一样,期间存在一个较大差距和时差,正是这一时差,表现为不同国家在技术上差距,它反映了同一产品在不同国家市场上竞争地位差异,从而决定了国际贸易和国际投资变化。

为了便于区分,费农把这些国家依次分成创新国(一般为最发达国家)、一般发达国家、发展中国家。

典型产品生命周期一般可以分成四个阶段,即介绍期(或引入期)、成长期、成熟期和衰退期。

(1)第一阶段:介绍(引入)期指产品从设计投产直到投入市场进入测试阶段。

新产品投入市场,便进入了介绍期。

此时产品品种少,顾客对产品还不了解,除少数追求新奇顾客外,几乎无人实际购买该产品。

生产者为了扩大销路,不得不投入大量促销费用,对产品进行宣传推广。

该阶段由于生产技术方面限制,产品生产批量小,制造成本高,广告费用大,产品销售价格偏高,销售量极为有限,企业通常不能获利,反而可能亏损。

(2)第二阶段:成长期当产品进入引入期,销售取得成功之后,便进入了成长期。

成长期是指产品通过试销效果良好,购买者逐渐接受该产品,产品在市场上站住脚并且打开了销路。

这是需求增长阶段,需求量和销售额迅速上升。

生产成本大幅度下降,利润迅速增长。

与此同时,竞争者看到有利可图,将纷纷进入市场参与竞争,使同类产品供给量增加,价格随之下降,企业利润增长速度逐步减慢,最后达到生命周期利润最高点。

一、名词解释1、一价定律:一价定律是绝对购买力平价理论成立的前提条件(2分),指的是任何一种商品在不同国家以同种货币表示时价格都相等。

(2分)。

(指在商品可以自由流动,并可以在各国自由贸易,即不存在贸易壁垒的条件下,如果不考虑运输成本及其时间耗费,则同一种商品在世界各地折合成同一种货币表示的价格应该是一样的.)2、购买力平价:指两种货币之间的汇率(2分)决定于它们单位货币购买力之间的比例(2分).3、国际收支:在一定时期内(1分),一国居民与非本国居民(1分)间全部经济交易的(1分)的系统记录(1分)。

4、产品生命周期:产品生命周期是指新产品经历发明(1分)、应用(1分)、推广(1分)到市场饱和、产品衰落(1分),进而被其他产品所替代四个阶段。

产品生命周期理论:由弗农在1966年推出。

这是对技术差距模型的总结与扩展。

根据这一模型,当一种新产品刚刚诞生时,其生产往往需要高素质的劳动力。

当这种产品成熟并广为大众接受时,它就变得标准化了,就可以用大规模生产技术和素质较低的劳动力进行生产了。

因此,对于该产品的比较优势会从最早引入它的发达国家转移到劳动力相对便宜的不发达国家。

这一过程通常都伴随着发明国家向劳动力便宜的国家的直接投资.5、绝对优势原理:由英国古典经济学家亚当·斯密提出,是指在某种商品的生产上,一个经济在劳动生产率上占有绝对优势,或其生产所耗费的劳动成本绝对低于另一个经济.(2分)若各个经济都从事自己占绝对优势的产品的生产,继而进行交换,那么双方都可以通过交换得到绝对的利益,从而整个世界也可以获得分工的好处。

(2分)绝对优势说:当一国与另一国相比较,在一种商品的生产上具有绝对优势,而在另一种商品的生产上具有绝对劣势,则该国应当生产并出口其具有绝对优势的产品,并用其换取自己具有绝对劣势的产品,从而从贸易中获利。

亚当·斯密的国际分工学说-绝对优势理论(Theory of obsolute Advantage):每一个国家都有其适宜于生产的某些特定的产品的绝对有利的生产条件,去进行专业化生产,然后彼此进行交换,则对所有交换国家都是有利的.6、里昂惕夫之谜:里昂惕夫之谜是由美国经济学家里昂惕夫在用其所提出的投入-—产出分析方法检验美国进出口是否符合H—O理论所提出的(1分),按照H —O理论,美国应该专业化生产并出口资本密集型的产品,进口劳动密集型的产品(1分),但是,里昂惕夫经过检验计算得出,美国出口的是劳动密集型的产品,进口的是资本密集型的产品,刚好与H—O相反(1分)。