结构概念与体系

- 格式:docx

- 大小:21.43 KB

- 文档页数:4

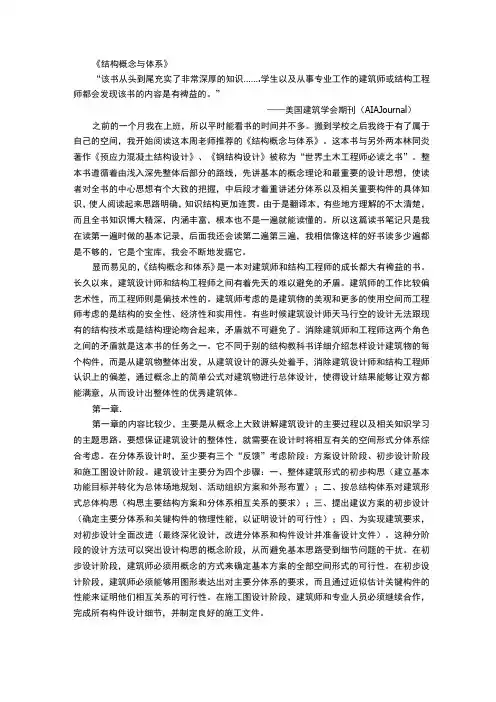

《结构概念与体系》“该书从头到尾充实了非常深厚的知识…….学生以及从事专业工作的建筑师或结构工程师都会发现该书的内容是有裨益的。

”——美国建筑学会期刊(AIAJournal)之前的一个月我在上班,所以平时能看书的时间并不多。

搬到学校之后我终于有了属于自己的空间,我开始阅读这本周老师推荐的《结构概念与体系》。

这本书与另外两本林同炎著作《预应力混凝土结构设计》、《钢结构设计》被称为“世界土木工程师必读之书”。

整本书遵循着由浅入深先整体后部分的路线,先讲基本的概念理论和最重要的设计思想,使读者对全书的中心思想有个大致的把握,中后段才着重讲述分体系以及相关重要构件的具体知识,使人阅读起来思路明确,知识结构更加连贯。

由于是翻译本,有些地方理解的不太清楚,而且全书知识博大精深,内涵丰富,根本也不是一遍就能读懂的。

所以这篇读书笔记只是我在读第一遍时做的基本记录,后面我还会读第二遍第三遍,我相信像这样的好书读多少遍都是不够的,它是个宝库,我会不断地发掘它。

显而易见的,《结构概念和体系》是一本对建筑师和结构工程师的成长都大有裨益的书。

长久以来,建筑设计师和结构工程师之间有着先天的难以避免的矛盾。

建筑师的工作比较偏艺术性,而工程师则是偏技术性的。

建筑师考虑的是建筑物的美观和更多的使用空间而工程师考虑的是结构的安全性、经济性和实用性。

有些时候建筑设计师天马行空的设计无法跟现有的结构技术或是结构理论吻合起来,矛盾就不可避免了。

消除建筑师和工程师这两个角色之间的矛盾就是这本书的任务之一。

它不同于别的结构教科书详细介绍怎样设计建筑物的每个构件,而是从建筑物整体出发,从建筑设计的源头处着手,消除建筑设计师和结构工程师认识上的偏差,通过概念上的简单公式对建筑物进行总体设计,使得设计结果能够让双方都能满意,从而设计出整体性的优秀建筑体。

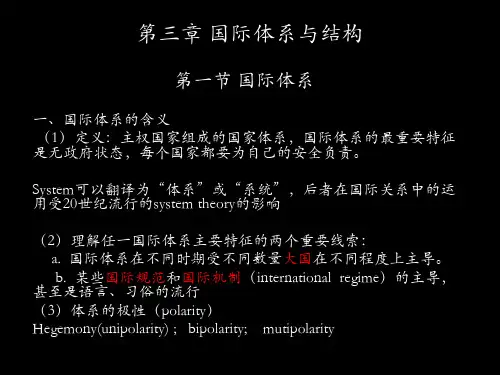

第一章.第一章的内容比较少,主要是从概念上大致讲解建筑设计的主要过程以及相关知识学习的主题思路。

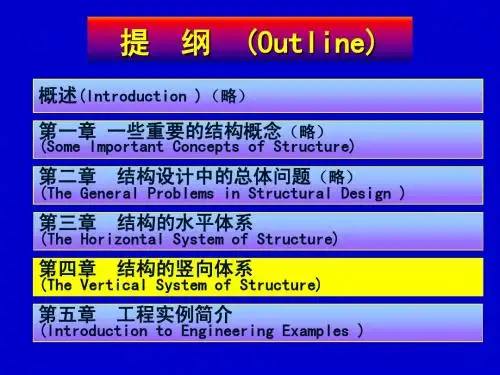

1 课程感悟《大跨空间结构》让我们自己制作PPT,内容只要与课程内容相关即可,在范围上有较大的灵活性,有更大的自由发挥空间。

讲述的内容一般都是自己感兴趣的,在满足自己兴趣的同时,也收获了知识;在讲述的过程中,不仅锻炼了自己的语言表达能力和临场发挥能力,也给其他的同学传达了相关的知识。

《结构概念与体系》,采取不一样的方式,让我们自己来讲授课程的章节,这本身就是一种突破。

相较于自己制作PPT,然后上台讲授,这样的方式给我们提出了内容上的限制。

想要把授课内容完整顺利的讲下来,不仅要结合课本上的讲解,还要参考所涉及到的相关课本,例如:材料力学,钢结构等。

准备的过程,其实就是对知识的一个整合与灵活运用的过程,不仅加强了专业知识之间的联系性,也是自己慢慢体味如何建立一个知识框架,将各科专业知识网络到一起,形成一个空间整体,而不是单纯的知识点。

其次,在讲授的过程中,如何运用自己的语言,用自己的思维将课程内容传达出来,而不是单纯地诵读课件内容;如何将复杂的知识点用简单易懂的形式讲授出来,这都给讲授者提出了较高的要求。

就我个人而言,在我准备的过程中,通过查找相关资料,明确了一些比较陌生的专业名词;通过采用类比的形式,让大家对一个比较陌生的概念可以有更直接的理解;同时,也让我对于知识的把握更加明确。

通过查看相关资料,了解了更多的知识。

在讲授的过程中,克服第一次上台的紧张感,体会站在讲台上给大家讲课的感觉,真的是人生中既难得又难忘的经历。

仍然记得刚刚站到讲台上的那一瞬间心跳加速的感觉,仍然记得拿起粉笔写下第一个字时手心已经冒出了汗,仍然记得有那么一刻也会手忙脚乱找不到讲义。

不过,看到老师和同学认真地听我讲解,看着大家用微笑给我的传达的肯定与勇气,让我克服了紧张感,能够比较成功地完成讲解。

大多的时候,我只是选择做一个旁观者,看着别人在奋斗的过程中流泪抑或欢笑,而我却不能体味这份心情背后的感情。

这次的全程参与,让我收获了很多,思考了很多,领悟了很多。

结构概念和体系结构概念和体系结构概念和体系是工程学和建筑学中非常重要的概念。

在建筑和工程设计中,结构是指由材料组成的支撑系统,它能够承受和传递荷载,并保持稳定。

结构体系则是指支撑系统的组织和布局方式,用于合理地分配荷载,并确保结构的安全和稳定。

以下将对结构概念和体系进行详细阐述。

1.结构概念:结构是指由材料组成的支撑系统。

它是工程或建筑物的骨架,起到支撑和分担荷载的作用。

常见的结构包括建筑物的框架结构、桥梁的梁桥结构、航天器的壳体结构等。

结构工程师的主要任务是设计和构造稳定的结构,使其能够承受所需的荷载,并保持安全运行。

结构的基本概念包括以下几个要素:荷载、轴力、剪力、弯矩和变形。

荷载是由外部施加在结构上的各种力,如重力、风力、地震力等。

轴力是指垂直于结构轴线的拉力或压力,常见于柱子或拉杆。

剪力是指垂直于结构的轴线的力,常见于横梁或地基。

弯矩是指结构受到扭转或弯曲时产生的力矩。

变形是指结构在荷载作用下发生的形变或变形。

2.结构体系:结构体系是指结构的组织和布局方式,用于合理地分配荷载,并确保结构的安全和稳定。

不同的结构体系有不同的适用场景和特点。

常见的结构体系有平面结构、空间结构和薄壳结构等。

平面结构是指支撑平面上的结构,主要由柱子和梁组成。

它适用于大型建筑物的设计,如办公楼、住宅楼等。

平面结构常见的形式有框架结构、索链结构和网架结构等。

空间结构是指在三维空间内支撑和连接的结构,常见于世界各地的桥梁和塔楼。

它可以承受来自不同方向的荷载,并保持结构的平衡和稳定。

空间结构的设计和施工较为复杂,需要考虑荷载分布、材料强度和结构稳定等因素。

薄壳结构是指由曲面薄壳组成的结构,适用于大跨度的建筑物设计。

薄壳结构的特点是强度高、刚度大,可以承受大荷载和提供大空间。

薄壳结构的设计和施工需要考虑曲面形态、材料选择和施工工艺等因素。

此外,结构体系还包括结构的连接和支撑系统。

连接系统是指用于连接结构构件的构件,如螺栓连接、焊接连接等。

计算机体系结构基本概念计算机体系结构是指计算机系统中的各个组成部分之间的关系和交互方式。

它是计算机硬件与软件之间的接口,决定了计算机系统的工作方式、性能表现以及可扩展性。

本文将介绍计算机体系结构的基本概念和相关内容。

一、计算机体系结构的概述计算机体系结构是指计算机系统的结构组织,包括硬件和软件。

主要由计算机硬件、指令系统、运算方式和数据流组成。

计算机体系结构的目标是提供高性能、可靠性、可扩展性和高效能的计算机系统。

计算机体系结构的设计通常以指令集架构和微架构为基础。

二、指令集架构指令集架构是计算机体系结构中的一个重要概念。

它定义了计算机系统处理信息的方式。

指令集架构包括计算机的指令集、寄存器、数据类型和地址模式等。

根据指令集的不同,可以将计算机体系结构分为复杂指令集计算机(CISC)和精简指令集计算机(RISC)。

三、微架构微架构是指计算机体系结构的实现方式。

它包括处理器的内部结构、数据通路、控制流和存储相关的电路设计。

微架构的设计影响着计算机系统的性能和功能。

常见的微架构包括超标量、乱序执行和流水线等。

四、存储结构与存储器层级存储结构是指计算机系统中用于存储数据的层次结构。

存储器层级分为寄存器、高速缓存、内存和辅助存储器等。

不同层级的存储器具有不同的特点,如容量、速度和价格等。

存储结构的设计旨在提高计算机系统的访问速度和运行效率。

五、总线结构总线结构是计算机体系结构中连接各个组件的通信系统。

它包括地址总线、数据总线和控制总线等。

总线结构的设计影响着计算机系统的数据传输速度和可扩展性。

六、并行处理与多核技术并行处理是指多个处理器或计算单元同时执行指令,提高计算机系统的运行速度和性能。

多核技术则是将多个处理核心集成到同一个芯片上,实现并行运算。

并行处理和多核技术在高性能计算、科学计算和图像处理等领域得到广泛应用。

七、虚拟化技术虚拟化技术是指通过软件将计算机资源抽象为多个逻辑实体,实现多个操作系统和应用程序的隔离和共享。

网络体系结构和基本概念网络体系结构是指网络中各个组成部分之间的关系与组织方式。

它将网络分为不同的层次及模块,使得网络的设计和管理更加有序、灵活、高效。

同时,网络体系结构也为不同类型的应用提供了相应的技术支持和服务保障。

本文将详细介绍网络体系结构的基本概念和具体组成部分。

首先,网络体系结构通常包括以下几个层次:物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。

物理层负责将数字信号转换成物理信号,并进行传输;数据链路层负责建立逻辑连接、进行差错校验、流量控制和数据帧的封装;网络层负责进行数据包的路由选择和分组传输;传输层负责实现端到端的数据传输和流量控制;应用层负责提供不同的应用服务,并与网络的其他层进行交互。

其次,网络体系结构还有一些基本概念,如协议、接口、引线等。

协议是网络通信中约定的一组规则和标准,使得不同设备之间能够相互通信和协作。

接口是连接不同设备或不同网络之间的通道,通过它们可以进行信号传输和数据交换。

引线是将不同的电气信号引出到网络外部,如连接器、电缆、网线等。

在网络体系结构中,还有一些重要的组成部分,如路由器、交换机、集线器等。

路由器是将不同网络之间的数据包进行转发和交换的设备,可以实现不同网络之间的互通。

交换机是在局域网中传输数据包的设备,它能够根据数据包的MAC地址进行转发。

集线器是将多个设备连接在一个局域网中的设备,它可以实现设备之间的共享资源和通信。

此外,网络体系结构还涉及一些重要的技术和协议,如TCP/IP协议、以太网、无线网络等。

TCP/IP协议是互联网通信的基础协议,它通过将数据分成多个数据包进行传输,并在目的地重新组装,实现可靠的数据传输。

以太网是一种常用的局域网技术,它使用双绞线进行通信,并通过载波侦听、冲突检测等机制实现数据的高效传输。

无线网络则是利用无线通信技术实现设备之间的数据传输,如Wi-Fi、蓝牙等。

总之,网络体系结构是网络中各个组成部分之间的关系与组织方式。

它通过不同的层次和模块,实现了网络的有序、灵活、高效的设计和管理。

![结构概念和体系(第2版)+计学闰 (10)[4页]](https://uimg.taocdn.com/2f9d01ece109581b6bd97f19227916888486b9b0.webp)

2017/8/3136

以单层工

业厂房中的

屋架为例

结构体系荷

载结构构件构件设计内力构件设计配筋计算结构设计

在结构体系中构件的受力状态与构件设计时的计算简图不完全相同

以单层工业厂房中的屋架为例

结构体系荷载结构构件构件设计内力构件设计配筋计算

结构设计在结构体系中构件的受力状态与构件设计时的计算简图不完全相同设计屋架时我们只考虑用屋架来承受作用在屋架平面内的荷载,屋架在竖向能承受很大的竖向荷载,也有很大的抗弯刚度。

但屋架在其出平面方向(垂直屋架平面方向)的刚度和承载力都非常小,甚至小到可以忽略不计。

2017/8/3138

以单层工

业厂房中的

屋架为例

结构体系荷载结构构件构件设计内力构件设计配筋计算结构设计在结构体系中构件的受力状态与构件设计时的计算简图不完全相同设计屋架时我们只考虑用屋架来承受作用在屋架平面内的荷载,屋架在竖向能承受很大的竖向荷载,也有很大的抗弯刚度。

但屋架在其出平面方向(垂直屋架平面方向)的刚度和承载力都非常小,甚至小到可以忽略不计。

但是,完成屋盖支撑系统和盖上屋面板以后,屋盖就成为一个刚度很大的“刚性盘体”,可以承受各个方向的荷载,协调各柱的变形,屋盖体系在水平方向还可以承受很大的水平弯矩和水平剪力。

此时,屋架只是屋盖体系的一部分,甚至只相当于整个屋盖系统的“加劲肋”。

由于结构体系的有效高度很大,按结构体系工作时附加给各个构件的内力一般都很小,在设计中常忽略不计,不会影响各构件的承载力。

《结构概念和体系》林同炎读书笔记《结构概念和体系》林同炎读书笔记一、引言在当今社会,结构概念和体系已经成为了我们生活中不可或缺的重要组成部分。

无论是在建筑设计、工程施工、物理学研究亦或是在人际关系中,结构的概念和体系都扮演着关键的角色。

本文将围绕着《结构概念和体系》这一主题展开探讨,旨在深入挖掘其深度和广度,为读者带来有价值的思考和启发。

二、结构的本质1. 结构的定义结构,指的是由若干元素构成的整体,元素间通过一定的连接方式相互关联,形成一个稳定的体系。

在林同炎的著作中,结构的定义被赋予了更为深刻的内涵,不仅仅局限于物理建筑结构,更包括了思维方式、知识体系等领域。

2. 结构的形式结构的形式多种多样,可以是物理上的框架结构,也可以是思维上的逻辑结构。

无论是哪种形式,结构都具有一定的稳定性和组织性,正是这种特点,使得结构成为了各种领域中不可或缺的重要概念。

三、结构的种类和应用1. 建筑结构在建筑行业中,结构的概念和体系扮演着至关重要的角色。

从建筑的整体框架到细小的连接件,都需要精密的结构设计才能保证建筑的稳定性和安全性。

2. 思维结构在知识体系的构建和思维方式的形成中,结构同样起着关键作用。

良好的知识结构可以帮助我们更好地理解和应用所学的知识,而清晰的思维结构则有助于我们更为准确地把握问题的本质和解决途径。

四、结构的重要性和影响1. 稳定性结构的稳定性是其最基本的特点之一,也是人们为什么需要结构的根本原因。

在面对复杂多变的情况时,有一个稳定的结构可以帮助人们更好地应对挑战。

2. 组织性良好的结构可以帮助事物保持良好的组织性,从而提高工作效率和生活质量。

一个有序的结构可以减少冗余和混乱,有助于事物更好地运转。

五、个人观点和启发在阅读林同炎的《结构概念和体系》之后,我深刻体会到了结构在我们生活中的重要性和影响力。

良好的结构不仅可以帮助我们更好地理解世界、把握知识,更可以成为我们在面对复杂情况时的坚实后盾。

结构之重要

结构概念和体系

一、概念定义

结构概念和体系是建筑物或构筑物中各种结构的总称,是建筑物的骨架和支撑体系。

它包括建筑物的基础、梁、柱、板、墙体、屋顶等部分,以及这些部分的连接和组合方式。

结构概念和体系是建筑物的重要组成部分,对于建筑物的安全、稳定、舒适和美观等方面起着至关重要的作用。

二、结构分类

根据不同的分类标准,结构可以分为不同的类型。

常见的分类方法包括以下几种:

根据材料分类:可以分为木结构、钢结构、混凝土结构、砌体结构等。

根据结构形式分类:可以分为框架结构、剪力墙结构、框剪结构、筒体结构等。

根据施工方法分类:可以分为预制装配式结构、现浇整体式结构等。

三、结构分析

结构分析是结构概念和体系中的重要组成部分,主要是通过数学模型和计算机模拟方法对结构的受力性能进行分析和研究,从而确定结构的承载能力和稳定性。

结构分析的方法包括静力分析、动力分析、稳定性分析等。

在进行结构分析时,需要考虑多种因素,如结构的几何形状、材料特性、施工方法等。

四、结构设计

结构设计是根据建筑物的使用功能和要求,通过综合考虑各种因素,对建筑物的各个部分进行规划和设计,确定结构的类型、材料、尺寸和构造方式等。

结构设计是建筑物设计和建设过程中的重要环节,需要遵循相关的设计规范和标准,保证建筑物的安全性和经济性。

五、结构施工

结构施工是将结构设计转化为实际建筑物的过程,是建筑物建设过程中最为重要的环节之一。

在进行结构施工时,需要严格按照施工图纸和施工规范进行施工,保证施工质量和安全。

同时,还需要根据实际情况对施工方案进行调整和完善,以保证施工的顺利进行。

结构概念与体系

结构概念与体系是科学研究中的重要概念,它们对于理解事物的内部组成和互动关系至关重要。

在各个领域,结构和体系都有着不同的含义和应用。

在工程领域,结构一般指的是各种建筑物、桥梁、机械设备等物体的组成和构造方式。

它涉及到材料的选择、力学原理的应用以及各个部件之间的连接方式。

通过合理的结构设计,可以提高物体的稳定性、强度和工作效率。

在生物学中,结构概念指的是生物体内部各个组织和器官之间的形态和联系。

例如,动物的骨骼结构支撑身体,允许其运动和保护内部器官。

植物的细胞结构和器官系统也决定了其生长和养分吸收的方式。

在计算机科学中,结构的概念与数据的组织和管理密切相关。

数据结构是一种在计算机存储中组织数据的方式,如数组、链表和树等。

这些结构可以影响数据的存取速度、内存使用效率和算法的执行效果。

结构的体系则是对结构概念进行系统分类和组织的框架。

它可以帮助我们理解不同领域各种结构之间的相似性和差异性。

在学科研究中,结构体系通常会按照一定的规律进行分类,使得研究者能够更好地整理和理解领域内的知识。

总之,结构概念与体系在各个学科领域都有着重要的作用。

它们帮助我们认识事物的内在组织和联系,促进了学科研究的发展和创新。

无论是工程建筑、生物学还是计算机科学,结构概念与体系都是不可或缺的基础。

体系、体系结构与架构

体系,泛指部分⽽成的整体,是不同系统组成的系统。

体系强调部分与整体的关系;

系统体系结构是⼀个综合,系统体系结构是由许多结构要素及各种视图(或观点)(View)所组成的;所以,系统体系结构是⼀个综合各种观点的模型,⽤来完整描述整个系统。

软件体系结构是具有⼀定形式的结构化元素,即构件的集合,包括处理构件、数据构件和连接构件。

处理构件负责对数据进⾏加⼯,数据构件是被加⼯的信息,连接构件把体系结构的不同部分组组合连接起来。

由于软件系统具有的⼀些共通特性,能够促进⼤规模软件的系统级复⽤。

体系结构强调系统的组成,与架构的概念等同。

体系结构包括⼀组部件以及部件之间的联系。

在此基础上如果加大梁和柱的截面尺寸,则剩下可供开窗洞的尺寸就越来越小,最后洞口为零时,就成了一片实墙。

在结构设计中,把这种抵抗侧力的钢筋混凝土墙称为结构墙。

上述三种措施都可以有效提高框架的抗侧移刚度。

设想如果同时增设内柱和横梁,如下图所示,实际上就形成了多层多跨框架结构。

e)加大梁柱截面

a)框架b)加柱c)加梁d)加柱和梁

(框筒)

开孔率不宜大于50%

f)无开孔墙(筒体)

框架-剪力墙(筒体)的相互转化

(a)整体墙

其工作状态就象一片悬臂深梁;若在结构墙上开一些小洞,则其工作状态仍是结构墙,只在洞口局部有一些应力集中现象。

(b)整体小开口墙

洞口开大

∆

∆

∆

4.2 关于“Frame Action”的推理…四、同时采用以上几种措施的讨论

(c )联肢墙

(d)组合整体墙

(e)壁式框架

当梁柱都较宽,节点处形成一个刚性区域时,设计中应考虑刚域的影响。

洞口开大

再开大

再开大

∆

∆

∆

剪力墙-框架的相互转化

刚域。

结构概念与体系

1周期折减系数

高规强条3.3.16要求计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响。

由于建模时不建立填充墙,造成结构的刚度偏小,因为计算得到的自振周期较实际的偏长,按这一周期计算得到的地震力偏小。

故周期折减系数对计算的自振周期进行折减,从而对地震力进行放大考虑。

2计算振型数

高规5.1.13条“……且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%”。

计算完毕后,在结果->分析结果表格->周期与振型中查看振型参与质量,看是否X和y向平动,z向扭转参与质量合计超过90%。

如超过,则说明振型数量足够,否则需加大振型数量。

有时,会遇到子空间迭代法算很多阶振型,振型参与质量仍不满足大于90%的要求,这时可改为Lanczos法或多重Ritz 向量法,会容易达到要求。

3中梁刚度放大系数

高规5.2.2条,“在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。

楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3~2.0。

”

4连梁刚度折减系数

高规5.2.1条,“在内力与位移计算中,抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度可予以折减,折减系数不宜小于0.5。

”

5梁端弯矩调幅系数

高规5.2.3条,“在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅……”。

midas Gen中实现:程序默认的调幅系数为0.85,并自动进行梁端弯矩调幅,梁跨中弯矩自动按平衡条件增大。

说明:

1)调幅只对梁两端均为负弯矩的进行调整,对次梁或有正弯矩的梁不调幅;

2)仅对竖向荷载作用下的弯矩调幅,对横向荷载(风或地震荷载)不调幅,竖向荷载作用下弯矩调幅后再与横向荷载组合。

6框剪结构的0.2Q

调整

高规8.1.4条要求对于框架-剪力墙结构要求进行0.2Q0调整。

程序目前暂时屏蔽了进行地震剪力0.2Q0的调整功能

7周期比

高规4.3.5条“……。

结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。

”

周期比的要求实际上是限制结构的抗扭刚度不能太弱。

说明:

1)当周期比不满足时,需要调整结构布置,提高结构的抗扭刚度。

总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度。

2)周期比和扭转因子等是在楼层刚性楼板假定的前提下给出的。

8位移比

抗规3.4.2和高规4.3.5条对位移比都有明确的要求。

主要是为了控制结构平面规则性,以避免产生过大的偏心而导致结构产生较大的扭转效应

说明:

1)位移比不满足时,只能通过人工调整改变结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距。

2)规范对位移比的控制是在刚性楼板假定前提下进行的,如果结构在生成层数据的时候,选择是不考虑刚性楼板,程序仍给输出位移比结果。

9剪重比

“水平地震作用计算时,抗规5.2.5条和高规3.3.13条为内容基本相同的强条,

结构各楼层对应于地震作用标准值的剪力应符合下式要求……”。

该强条主要是为了控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性。

10层刚度比

抗规 3.4.2条中给出了竖向不规则类型的侧向刚度不规则的判断准则,“该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。

”

高规4.4.2条给出了几乎相同的表述。

控制层刚度比主要是为了控制结构的竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。

说明:

1)当结构楼层的刚度比的计算结果不满足要求,midas自动将该楼层判断为薄弱层,按照高规5.1.14条将该楼层的地震剪力放大1.15倍。

如果采用人工干预方式的话,可适当降低该层层高和加强该层墙、柱或梁的刚度,适当提高上部相关楼层的层高或削弱上部相关楼层墙、柱或梁的刚度。

2)对于含地下室的结构,可以先不施加侧向约束,得到地下室的层刚度数值,计算地下室的楼层刚度与相邻上部楼层刚度的比值,用于判断嵌固端的位置以及计算侧向弹簧的刚度值。

11刚重比

高规5.4.1条和5.4.4条给出了结构整体稳定性的要求,其中5.4.4条为强条。

这些规定主要是为了控制结构的稳定性,避免结构在风荷载或地震力的作用下整体失稳。

刚重比不满足要求,说明结构的刚度相对于重力荷载过小;但刚重比过分大,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少墙、柱等竖向构件的截面面积。

12楼层受剪承载力

高规4.4.3条,“A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜

小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B 级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。

”抗规3.4.2条中竖向不规则类型的楼层承载力突变的判断准则,“抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%”。

楼层受剪承载力突变验算是为了控制结构的竖向不规则性,以免竖向楼层受剪承载力发生突变而形成薄弱层。

13层构件剪力比

抗规6.2.10对部分框支抗震墙结构的框支柱的地震剪力有要求,“框支柱承受的最小地震剪力,当框支柱的数目多于10根时,柱承受地震剪力之和不应小于该楼层地震剪力的20%;当少于10根时,每根柱承受的地震剪力不应小于该楼层地震剪力的2%。

”层剪力比的输出可统计各楼层杆系和抗震墙的剪力合计值,也可以得到各构件的地震剪力,用于对是否满足该条进行判断。

有时,设计方有一定的要求,如外框架所承担的地震剪力超过一定的比例,此时可以通过层剪力比功能进行查看。

14Sap2000默认设计荷载组合

可变荷载效应起控制作用 1.2 DL+1.4LL

1.0DL±1.4WL

楼面活荷载效应起控制作用 1.2DL+1.4LL±0.6×1.4WL

楼面活荷载效应起控制作用 1.0DL+1.4LL±0.6×1.4WL

风荷载效应起控制作用 1.2DL+0.7×1.4LL±1.4WL

1.0(DL+γEG×LL)±1.3 EhL±0.5 EvL±0.2×1.4WL

其中,DL为恒荷载;LL为活荷载;WL为风荷载;EhL 为水平地震荷载;

EvL为竖向地震荷载;γEG为可变荷载组合系数。

15. 抗滑移系数(slip coefficient of faying surface)

古典摩擦定律(classical friction law)

(1).摩擦力与法向载荷成正比;

(2).摩擦因数与接触面积无关;

(3).摩擦因数与滑动速度无关;

(4).静摩擦因数大于动摩擦因数。

古典摩擦定律不完全正确,经过现代研究,必须做如下修正:

(1).当法向载荷较大时,摩擦力与法向压力呈非线性关系,法向载荷愈大,摩擦力增加得愈快;

(2).有一定屈服点的材料(如金属),其摩擦阻力才与接触面积无关。

粘弹性材料的摩擦力与接触面积有关;

(3).精确测量,摩擦力与速度有关,金属与金属的摩擦力随速度的变化不大;

(4).粘弹性材料的静摩擦因数不大于动摩擦因数。