2018年高考语文北京微写作-(共102张)PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:221.50 KB

- 文档页数:32

绝密★启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试语文(北京卷)本试卷共10页,150分。

考试时长150分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、本大题共8小题,共24分。

阅读下面的材料,完成下面7个小题。

材料一当年,科学技术的巨大进步推动了人工智能的迅猛发展,人工智能成了全球产业界、学术界的高频词。

有研究者将人工智能定义为:对一种通过计算机实现人脑思维结果,能从环境中获取感知并执行行动的智能体的描述和构建。

人工智能并不是新鲜事物。

20世纪中叶,“机器思维”就已出现在这个世界上。

1936年,英国数学家阿兰•麦席森•图灵从模拟人类思考和证明的过程入手,提出利用机器执行逻辑代码来模拟人类的各种计算和逻辑思维过程的设想。

1950年,他发表了《计算机器与智能》一文,提出了判断机器是否具有智能的标准,即“图灵测试”。

“图灵测试”是指一台机器如果能在5分钟内回答由人类测试者提出的一系列问题,且超过30%的回答让测试者误认为是人类所答,那么就可以认为这机器具有智能。

20世纪80年代,美国哲学家约翰•希尔勒教授用“中文房间”的思维实验,表达了对“智能”的不同思考。

一个不懂中文只会说英语的人被关在一个封闭的房间里,他只有铅笔、纸张和一大本指导手册,不时会有画着陌生符号的纸张被递进来。

被测试者只能通过阅读指导手册找寻对应指令来分析这些符号。

之后,他向屋外的人交出一份同样写满符号的答卷。

被测试者全程都不知道,其实这些纸上用来记录问题和答案的符号是中文。

他完全不懂中文,但他的回答是完全正确的。

上述过程中,被测试者代表计算机,他所经历的也正是计算机的工作内容,即遵循规则,操控符号。

“中文房间”实验说明,看起来完全智能的计算机程序其实根本不理解自身处理的各种信息。

希尔勒认为,如果机器有“智能”,就意味着它具有理解能力。

既然机器没有理解能力,那么所谓的“让机器拥有人类智能”的说法就是无稽之谈了。

绝密★启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试语文(北京卷)本试卷共10页,150分。

考试时长150分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、本大题共8小题,共24分。

阅读下面的材料,完成下面7个小题。

材料一当年,科学技术的巨大进步推动了人工智能的迅猛发展,人工智能成了全球产业界、学术界的高频词。

有研究者将人工智能定义为:对一种通过计算机实现人脑思维结果,能从环境中获取感知并执行行动的智能体的描述和构建。

人工智能并不是新鲜事物。

20世纪中叶,“机器思维”就已出现在这个世界上。

1936年,英国数学家阿兰•麦席森•图灵从模拟人类思考和证明的过程入手,提出利用机器执行逻辑代码来模拟人类的各种计算和逻辑思维过程的设想。

1950年,他发表了《计算机器与智能》一文,提出了判断机器是否具有智能的标准,即“图灵测试”。

“图灵测试”是指一台机器如果能在5分钟内回答由人类测试者提出的一系列问题,且超过30%的回答让测试者误认为是人类所答,那么就可以认为这机器具有智能。

20世纪80年代,美国哲学家约翰•希尔勒教授用“中文房间”的思维实验,表达了对“智能”的不同思考。

一个不懂中文只会说英语的人被关在一个封闭的房间里,他只有铅笔、纸张和一大本指导手册,不时会有画着陌生符号的纸张被递进来。

被测试者只能通过阅读指导手册找寻对应指令来分析这些符号。

之后,他向屋外的人交出一份同样写满符号的答卷。

被测试者全程都不知道,其实这些纸上用来记录问题和答案的符号是中文。

他完全不懂中文,但他的回答是完全正确的。

上述过程中,被测试者代表计算机,他所经历的也正是计算机的工作内容,即遵循规则,操控符号。

“中文房间”实验说明,看起来完全智能的计算机程序其实根本不理解自身处理的各种信息。

希尔勒认为,如果机器有“智能”,就意味着它具有理解能力。

既然机器没有理解能力,那么所谓的“让机器拥有人类智能”的说法就是无稽之谈了。

绝密★启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)语文本试卷共10页,150分。

考试时长150分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、本大题共8小题,共24分。

阅读下面的材料,完成下面7个小题。

材料一当年,科学技术的巨大进步推动了人工智能的迅猛发展,人工智能成了全球产业界、学术界的高频词。

有研究者将人工智能定义为:对一种通过计算机实现人脑思维结果,能从环境中获取感知并执行行动的智能体的描述和构建。

人工智能并不是新鲜事物。

20世纪中叶,“机器思维”就已出现在这个世界上。

1936年,英国数学家阿兰•麦席森•图灵从模拟人类思考和证明的过程入手,提出利用机器执行逻辑代码来模拟人类的各种计算和逻辑思维过程的设想。

1950年,他发表了《计算机器与智能》一文,提出了判断机器是否具有智能的标准,即“图灵测试”。

“图灵测试”是指一台机器如果能在5分钟内回答由人类测试者提出的一系列问题,且超过30%的回答让测试者误认为是人类所答,那么就可以认为这机器具有智能。

20世纪80年代,美国哲学家约翰•希尔勒教授用“中文房间”的思维实验,表达了对“智能”的不同思考。

一个不懂中文只会说英语的人被关在一个封闭的房间里,他只有铅笔、纸张和一大本指导手册,不时会有画着陌生符号的纸张被递进来。

被测试者只能通过阅读指导手册找寻对应指令来分析这些符号。

之后,他向屋外的人交出一份同样写满符号的答卷。

被测试者全程都不知道,其实这些纸上用来记录问题和答案的符号是中文。

他完全不懂中文,但他的回答是完全正确的。

上述过程中,被测试者代表计算机,他所经历的也正是计算机的工作内容,即遵循规则,操控符号。

“中文房间”实验说明,看起来完全智能的计算机程序其实根本不理解自身处理的各种信息。

希尔勒认为,如果机器有“智能”,就意味着它具有理解能力。

既然机器没有理解能力,那么所谓的“让机器拥有人类智能”的说法就是无稽之谈了。

2018年北京高考语文微写作(模版)第一篇:2018年北京高考语文微写作(模版)2018年北京高考语文微写作 23.微写作(10分)从下面三个题目中任选一题,按要求作答。

①在《红岩》《边城》《老人与海》中,至少选择一部作品,用一组排比比喻句抒写你从中获得的教益。

要求:至少写三句,每一句中都有比喻。

120字左右。

②从《红楼梦》《呐喊》《平凡的世界》中选择一个既可悲又可叹的人物,简述这个人物形象。

要求:符合原著故事情节。

150—200字。

③读了《论语》,在孔子的众多弟子之中,你喜欢颜回,还是曾参,或者其他哪位?请选择一位,为他写一段评语。

要求:符合人物特征。

150—200字。

我看2018年北京高考微写作③读了《论语》,在孔子的众多弟子之中,你喜欢颜回,还是曾参,或者其他哪位?请选择一位,为他写一段评语。

要求:符合人物特征。

150—200字。

从北京今年的微写作高考题来看,高中只是背诵一些论语的经典句子是不够的。

北京高考题给我们学习传统文化的启示是:1.需要通读的融会贯通; 2.需要对儒家思想的深度理解;3.需要有自己的观点。

给我们高中语文课程的启示是:打通传统文化校本课程与国家课程任务群“中华传统文化经典作品”的学习;在传承的基础上,要有理解。

回顾高考阅读书目:北京2016在保持原有“古诗文背诵篇目”不变的同时,增加“经典阅读篇目例举”,包括古今中外12部文学和文化经典,分别是:《论语》、《三国演义》、《红楼梦》、《呐喊》、《边城》、《四世同堂》、《红岩》、《平凡的世界》、《雷雨》、《欧也妮·葛朗台》、《巴黎圣母院》、《老人与海》。

2017年北京高考生来说,语文科目较大的变化是《红楼梦》《呐喊》《边城》《红岩》《平凡的世界》《老人与海》等6部经典阅读篇目纳入必答的范围。

北京题24.鄂温克人与根河有着密切的联系。

下列对经典作品中环境与人物的联系,理解不正确的...一项是(3分)A.大观园是《红楼梦》中人物活动的一个主要场所。

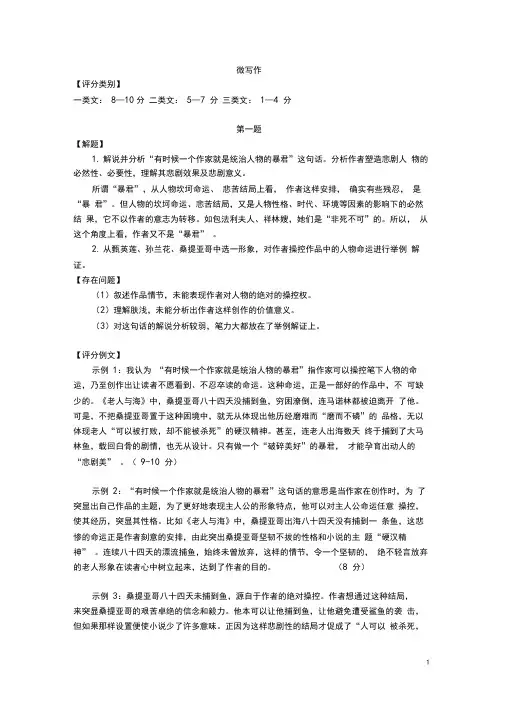

微写作【评分类别】一类文:8—10分二类文:5—7 分三类文:1—4 分第一题【解题】1.解说并分析“有时候一个作家就是统治人物的暴君”这句话。

分析作者塑造悲剧人物的必然性、必要性,理解其悲剧效果及悲剧意义。

所谓“暴君”,从人物坎坷命运、悲苦结局上看,作者这样安排,确实有些残忍,是“暴君”。

但人物的坎坷命运、悲苦结局,又是人物性格、时代、环境等因素的影响下的必然结果,它不以作者的意志为转移。

如包法利夫人、祥林嫂,她们是“非死不可”的。

所以,从这个角度上看,作者又不是“暴君” 。

2.从甄英莲、孙兰花、桑提亚哥中选一形象,对作者操控作品中的人物命运进行举例解证。

【存在问题】(1)叙述作品情节,未能表现作者对人物的绝对的操控权。

(2)理解肤浅,未能分析出作者这样创作的价值意义。

(3)对这句话的解说分析较弱,笔力大都放在了举例解证上。

【评分例文】示例1:我认为“有时候一个作家就是统治人物的暴君”指作家可以操控笔下人物的命运,乃至创作出让读者不愿看到、不忍卒读的命运。

这种命运,正是一部好的作品中,不可缺少的。

《老人与海》中,桑提亚哥八十四天没捕到鱼,穷困潦倒,连马诺林都被迫离开了他。

可是,不把桑提亚哥置于这种困境中,就无从体现出他历经磨难而“磨而不磷”的品格,无以体现老人“可以被打败,却不能被杀死”的硬汉精神。

甚至,连老人出海数天终于捕到了大马林鱼,载回白骨的剧情,也无从设计。

只有做一个“破碎美好”的暴君,才能孕育出动人的“悲剧美” 。

(9-10 分)示例2:“有时候一个作家就是统治人物的暴君”这句话的意思是当作家在创作时,为了突显出自己作品的主题,为了更好地表现主人公的形象特点,他可以对主人公命运任意操控,使其经历,突显其性格。

比如《老人与海》中,桑提亚哥出海八十四天没有捕到一条鱼,这悲惨的命运正是作者刻意的安排,由此突出桑提亚哥坚韧不拔的性格和小说的主题“硬汉精神” 。

连续八十四天的漂流捕鱼,始终未曾放弃,这样的情节,令一个坚韧的,绝不轻言放弃的老人形象在读者心中树立起来,达到了作者的目的。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==北京高考微写作专题(含范文)一、阅读下面的材料,按要求完成微写作。

小区里不少人遛狗时不牵,以至有人被咬伤。

请您撰写一份倡议书,从狗咬人说起,号召大家文明豢养各种宠物。

要求:1.语言雅洁得体。

2.内容简明,有理有据。

3.150字左右。

[评分标准]8—10分:从狗咬人说起;内容切合文明豢养宠物,理据较充分;语言雅洁得体,不少于120字。

5—7分:内容符合文明豢养宠物,言之成理;语言通顺,不少于120字。

5分以下:字数少于120字,内容与文明豢养宠物距离较远,言之无物,语言欠通顺。

例文、1近日,由于本小区不少业主遛狗时不牵,已造成有人被咬伤的不良后果。

豢养宠物为邻里街坊带来生活不便的事情也时有发生。

您对宠物的怜惜、疼爱,我们能够理解,但在享受宠物所带来的陪伴与欢愉的同时,您对它们也有一份约束管理的义务,对保障小区居民的正常生活也有一份不可推卸的责任。

因此,我们倡议小区居民文明豢养宠物——一根轻巧的链子就能串起整个社区的友爱与和谐,一声轻轻的呼唤就能维护住动物与人的自然相处??。

感谢您的参与、配合!2、众位高邻贵友,鄙犬系本小区居民豢养宠物一只。

前日与主人外出,兴之所至,“出口伤人”,特此致歉。

然事出有因,系主人忘记牵链所致。

故道歉忏悔之余,特此倡议:请主人们文明豢养吾辈。

吾等乃人类之友,与人为伴,予人欢乐。

然吾辈兽者也,自律之心甚少,故吠声高、性狂躁、大小便往往随意而是也,亟需主人严加看护、小心调理。

吾等形象,您之责任,涕零难尽其意,切切。

,3、遛狗不牵,咬的是人,掉的是肉,疼的是心,伤的是情。

左邻右舍,贵在相亲,和在相敬,美在和谐。

给宠物系上绳索,用一点约束,换社区安定和谐;用一份公德心,筑起小区美好未来,何乐而不为?散步时把爱宠看紧,多一点关注,多一点安心,少一些矛盾,多一种互信。

2018北京高考语文真题(Word版)各位2018年的高考生们,让做你通向成功的大道和迈向胜利的渡船吧。

现在为大家附上2018北京高考语文真题(Word版),让你每一分的获得都志得意满,每一滴汗水都闪耀着成功的光芒,在硝烟过后做真正的胜者。

一、本大题共7小题,共23分。

阅读下面的材料,完成1-7题。

材料一当年,科学技术的巨大进步推动了人工智能的迅猛发展,人工智能成了全球产业界、学术界的高频词。

有研究者将人工智能定义为:对一种通过计算机实现人脑思维结果,能从环境中获取感知并执行行动的智能体的描述和构建。

人工职能并不是新鲜事物。

20世纪中叶,“机器思维”就已出现在这个世界上。

1936年,英国数学家阿兰·麦席森·图灵从模拟人类思考和证明的过程入手,提出利用机器执行逻辑代码来模拟人类的各种计算和逻辑思维过程的设想。

1950年,他发表了《计算机器与智能》一文,提出了判断机器是否具有智能的标准,即“图灵测试”。

“图灵测试”是指一台机器如果能在5分钟内回答由人类测试者提出的一系列问题,且超过30%的回答让测试者误认为是人类所答,那么就可以认为这机器具有智能。

20世纪80年代,美国哲学家约翰.希尔勒教授用“中文房间”的思维实验,表达了对“智能”的不同思考。

一个不懂中文只会说英语的人被关在一个封闭的房间里,他只有铅笔、纸张和一大本指导手册,不时会有画着陌生符号的纸张被递进来。

被测试者只能通过阅读指导手册找寻对应指令来分析这些符号。

之后,他向屋外的人交出一份同样写满符号的的答卷。

被测试者全程都不知道,其实这些纸上用来记录问题和答案的符号是中文。

他完全不懂中文,但他的回答是完全正确的。

上述过程中,被测试者代表计算机,他所经历的也正是计算机的工作内容,即遵循规则,操控符号。

“中文房间”实验说明,看起来完全智能的计算机程序其实根本不理解自身处理的各种信息。

希尔勒认为,如果机器有“智能”,就意味着它具有理解能力。

绝密★启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试语文(北京卷)本试卷共10页,150分。

考试时长150分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、本大题共8小题,共24分。

阅读下面的材料,完成下面7个小题。

材料一当年,科学技术的巨大进步推动了人工智能的迅猛发展,人工智能成了全球产业界、学术界的高频词。

有研究者将人工智能定义为:对一种通过计算机实现人脑思维结果,能从环境中获取感知并执行行动的智能体的描述和构建。

人工智能并不是新鲜事物。

20世纪中叶,“机器思维”就已出现在这个世界上。

1936年,英国数学家阿兰•麦席森•图灵从模拟人类思考和证明的过程入手,提出利用机器执行逻辑代码来模拟人类的各种计算和逻辑思维过程的设想。

1950年,他发表了《计算机器与智能》一文,提出了判断机器是否具有智能的标准,即“图灵测试”。

“图灵测试”是指一台机器如果能在5分钟内回答由人类测试者提出的一系列问题,且超过30%的回答让测试者误认为是人类所答,那么就可以认为这机器具有智能。

学科.网20世纪80年代,美国哲学家约翰•希尔勒教授用“中文房间”的思维实验,表达了对“智能”的不同思考。

一个不懂中文只会说英语的人被关在一个封闭的房间里,他只有铅笔、纸张和一大本指导手册,不时会有画着陌生符号的纸张被递进来。

被测试者只能通过阅读指导手册找寻对应指令来分析这些符号。

之后,他向屋外的人交出一份同样写满符号的答卷。

被测试者全程都不知道,其实这些纸上用来记录问题和答案的符号是中文。

他完全不懂中文,但他的回答是完全正确的。

上述过程中,被测试者代表计算机,他所经历的也正是计算机的工作内容,即遵循规则,操控符号。

“中文房间”实验说明,看起来完全智能的计算机程序其实根本不理解自身处理的各种信息。

希尔勒认为,如果机器有“智能”,就意味着它具有理解能力。

既然机器没有理解能力,那么所谓的“让机器拥有人类智能”的说法就是无稽之谈了。