2011高中历史 第一单元检测题 岳麓版必修2

- 格式:doc

- 大小:105.50 KB

- 文档页数:5

岳麓版高一历史必修二第一单元复习题一、选择题1.中国农耕经济最早在黄河流域和长江流域形成规模,“南稻北粟”的生产格局最早形成于()A 原始氏族B夏朝C商朝D西周2.下列那一项发明的出现标志着中国传统步犁的基本定形()A 犁壁B耦犁C耧车D曲辕犁3.成都平原“水旱从人,不知饥谨,谓之天府”,这是因为()A 都江堰的修建B 郑国渠的开凿C 坎儿井的修建D 白渠的修建4.下列哪一种灌溉工具以水为动力( A 翻车 B 桔槔 C 辘轳5.中国古代社会的主要生产方式是()D筒车)A“千耦其耘”的大规模简单协作C“机户出资,机工出力”的生产方式B“男耕女织”的小农经济D大规模分工合作6.对土地私有制给予全面肯定的是()A 鲁国的“初税亩”B齐国的“相地而衰征”C 西周的“井田制”D 秦国的“商鞅变法”7.封建社会,地主土地所有制是土地所有制的一种主要形式。

地主扩大地产的主要途径是(A“公田”转化为私田B地土地兼并C由于军功而获赏赐土D政府的“均田”)8.西汉的四大经济区中,尚未开发的区域是()A 山东B山西C龙门碣石以北 D 江南9. 中原人口大量外迁经历了三次高潮, 下列哪一项是错误的(A 永嘉之乱B安史之乱C靖康之乱D七国之乱)10.中国古代的经济重心由黄河流域向长江流域的转移经历了长期的过程,下列那一个时期南方正式成为古代经济重心所在()A 唐朝 B明朝C元朝D宋朝11.下列哪一种炼钢法达到世界最高水平(A 块炼钢法B炒钢法C铸铁脱碳钢法)D灌钢法12.用煤做燃料冶铁,是冶铁史上的一大飞跃。

中国早在汉代就已经开始用煤做燃料,并用来冶铁。

而用煤冶铁相当普遍的是下列哪个朝代()A 唐朝 B 明朝 C 五代十国D北宋13.下列那一项发明不属于汉朝(A 脚踏三锭纺车B犁壁)C提花机D耧车14.制瓷业成为一个独立的生产部门,瓷器成为人们不可缺少的日常生活用品是在(A 唐朝B北朝C元朝D宋朝)15 下列关于官私手工业的叙述错误..的是()A生产范围广泛,规模庞大,分工细致,代表着生产技艺的最高水平B官营手工业一直占据着古代手工业的主导地位C官营手工业不计成本,不入市场,生产效率低下,弊端丛生D私营手工业兴起于春秋战国,后来从中孕育出资本主义萌芽。

高中同步测试卷(一)第一单元中国古代的农耕经济(A卷)(时间:60分钟,满分:100分)一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)1.“包牺氏没,神农氏作,所木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下,盖取诸益。

”《周易·系辞下第八》的这一记载所反映的情况是( )A.中国原始时代从采集、渔猎进步到农业生产阶段B.中国传统农业长期以来以小农个体经营为主C.原始狩猎工具的创制极大地丰富了食物的来源D.我国已成为世界上最早培植粟和水稻的国家之一2.社日是古代农民祭祀土地神的日子,有春社和秋社之分。

古代百姓通过社日活动表达他们对减少自然灾害、获得丰收的良好愿望。

唐代王驾《社日诗》云:“桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。

”社日活动传统主要反映了( )A.迷信思想根深蒂固影响深远B.农耕经济影响社会生活C.节日习俗成为传统文化核心D.节日习俗促进诗歌发展3.精耕细作是我国古代农业生产的主要模式。

推动这一模式形成发展的是( )①耕作工具不断改进②生产组织的小型化③水利设施逐渐完善④土地兼并日趋加剧A.①②③B.②③④C.①③④ D.①②④4.四川有举办“牛王会”的风俗。

崇州农户要给牛喂汤圆,简阳农户要给牛披红戴花,雅安农户要给牛王菩萨祝寿……这反映了( )A.四川地区农民生活富庶、安定B.迷信思想借民间习俗广泛传播C.牛耕在农业生产中占重要地位D.川西地区小农经济的生产特点5.下图是唐代初期文物“敦煌张文信租田契”的抄件片段。

据此可知当时( )A.土地租佃在全国普遍推广B.农耕经济开始向河西走廊扩展C.一些经济活动蕴含着契约意识D.均田制已经被迫彻底废弃6.公元619年,唐政府颁布法令,规定百姓年满五十者,皆免课役。

唐朝均田制规定,老男、残疾授口分田四十亩,寡妻妾授口分田三十亩。

这表明唐朝前期( ) A.首创均田制 B.免除百姓的徭役C.建立了一定的社会保障制度 D.按人口平均分配土地7.南宋时,民间有“苏湖熟,天下足”的谚语,到了明清时期,“湖广熟,天下足”“买不尽松江布,收不尽魏塘纱”的谚语十分流行。

岳麓版高中历史必修二单元测试题及答案全套最新岳麓版高中历史必修二单元测试题及答案全套第一单元综合过关规范限时检测(必修二第一单元)(时间:50分钟满分:100分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分。

在每小题列出的四个选项中,只有一个是正确的)1.(XXXX·南京)《后汉书》卷七十六载:‚(XXX)迁庐江太守,先是百姓不知XXX,致地力有余而食常不足。

郡界有楚相XXX所起芍陂稻田。

景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。

‛材料旨在说明(B)A.兴修水利实现了经济重心的南移B.采用犁耕技术促进农业生产发展C.使用曲辕犁大幅增加了耕地面积D.盐铁官营推动了生产技术的普及[解析]经济重心南移开始于东晋时期,完成于南宋,XXX 是东汉时期,故A项错误;根据材料中‚景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给‛得出材料中重在强调采用犁耕技术促进了农业的发展,故B项正确;曲辕犁是唐朝出现的,与题目时间不符,故C项错误;盐铁官营在材料中没有体现,故D项错误。

2.(XXXX·惠州)《史记·河渠书》简要叙述了从上古至秦汉的水利发展情况,包括治理水害、修筑漕渠和灌渠,阐述人们变水害为水利的伟大斗争。

当时水利事业的进步(B) A.奠定了中华文明的根基B.促进了农耕经济的开展C.导致了铁制农具的使用D.推动了中央集权制的巩固[解析]水利事业的进步确实有利于中华文明的开展,但是这是一种间接影响,故A项错误;水利成为中国传统农业开展的命脉,水利事业的开展直接促进了农耕经济的开展,故B 项精确;是铁制农具的使用促进了水利事业的进步,故C项错误;水利事业的开展有利于中央集权制的巩固,但这也是一种间接影响,故D项错误。

3.(XXXX·淄博)下表反映了中国古代官员俸禄发放形式的变化,对此解读正确的是(C)时期西周春秋战国东汉唐中期至清末主要形式田邑实物实物与货币各半货币A.由田邑到实物的转变体现了商品经济的开展B.由实物到货币的变化体现了政治制度的变革C.俸禄制度的变革与赋税制度的变革密切相干D.俸禄制度的变革体现了中央集权的不竭强化[解析]西周期间官员的俸禄主要是田邑,到春秋战国期间变为实物制,仍然体现了以小农经济为主,不能体现商品经济的开展,故A项错误;中国古代一直实行封建政治制度,因此由实物到货币的变化并没有体现政治制度的变革,故B项错误;古代官员发放俸禄的形式由田邑到实物再到货币,与中国古代由实物地租到货币地租密切相干,故C项精确;俸禄制度的变革体现的是经济的不竭开展,不是中央集权的不竭强化,故D项错误。

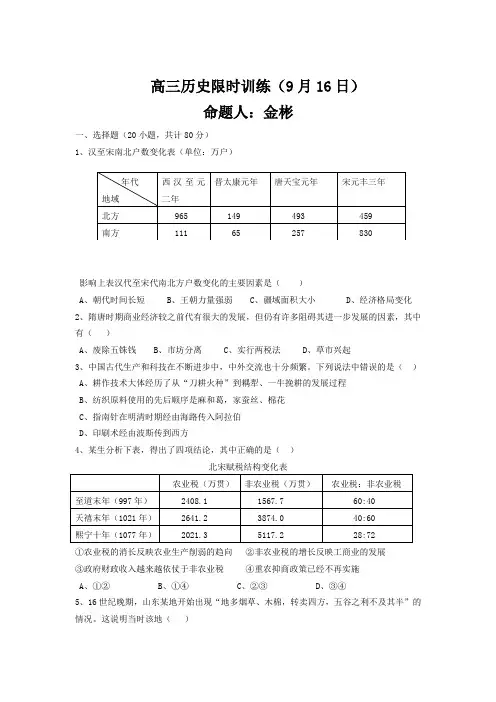

高三历史限时训练(9月16日)命题人:金彬一、选择题(20小题,共计80分)1、汉至宋南北户数变化表(单位:万户)影响上表汉代至宋代南北方户数变化的主要因素是()A、朝代时间长短B、王朝力量强弱C、疆域面积大小D、经济格局变化2、隋唐时期商业经济较之前代有很大的发展,但仍有许多阻碍其进一步发展的因素,其中有()A、废除五铢钱B、市坊分离C、实行两税法D、草市兴起3、中国古代生产和科技在不断进步中,中外交流也十分频繁。

下列说法中错误的是()A、耕作技术大体经历了从“刀耕火种”到耦犁、一牛挽耕的发展过程B、纺织原料使用的先后顺序是麻和葛,家蚕丝、棉花C、指南针在明清时期经由海路传入阿拉伯D、印刷术经由波斯传到西方4、某生分析下表,得出了四项结论,其中正确的是()北宋赋税结构变化表①农业税的消长反映农业生产削弱的趋向②非农业税的增长反映工商业的发展③政府财政收入越来越依仗于非农业税④重农抑商政策已经不再实施A、①②B、①④C、②③D、③④5、16世纪晚期,山东某地开始出现“地多烟草、木棉,转卖四方,五谷之利不及其半”的情况。

这说明当时该地()①农业经济衰退②农业结构发生变化③商品经济发展④农产品加工业兴起A、①②B、②③C、③④D、①③6、中国古代,朝廷有时将不在户口册内且因此不纳税的人称为“盗贼”。

这反映当时朝廷()A、要求民众纳税B、只要求部分民众纳税C、不要求民众纳税D、只要求部分“盗贼”纳税7、南阳太守杜诗“造作水排,铸为农器,用力少,见功多,百姓便之”。

“水排”主要应用于()A、灌溉B、制瓷C、耕种D、冶铁8、北魏均田制实行后,文献中出现了“庄园”一词,指被圈占的成片土地。

唐代均田制实行后,“庄园”一词的使用更加普遍。

这反映了均田制实施后()A、井田制得到恢复B、不存在土地私有现象C、仍存在土地集中现象D、庄园由中央直接管理上表反映了A、宝钞在民间的信用程度降低B、社会经济大幅度衰退C、生活资料均可作为支付手段D、白银始终是主要流通货币10、历史学家马克·布洛赫在为《为历史学辩护》中说:“各时代的统一性是如此紧密,古今之间的关系是双向的。

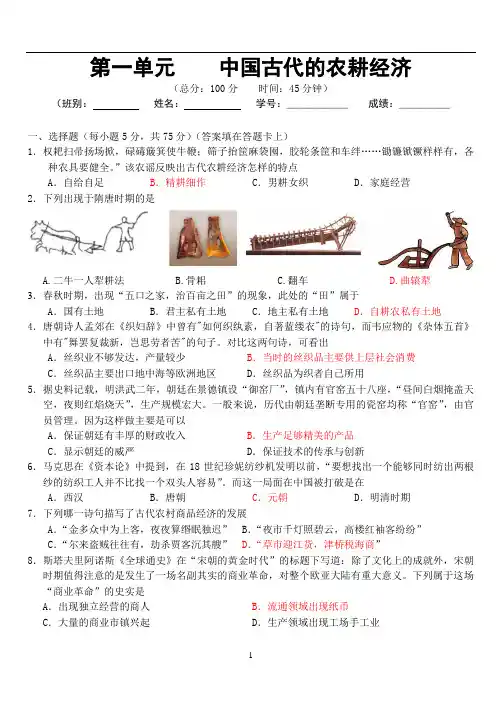

第一单元中国古代的农耕经济(总分:100分时间:45分钟)(班别:姓名:学号:____________ 成绩:__________一、选择题(每小题5分,共75分)(答案填在答题卡上)1.权耙扫帚扬场掀,碌碡簸箕使牛鞭;筛子抬筐麻袋囤,胶轮条筐和车绊……锄镰锨镢样样有,各种农具要健全。

”该农谣反映出古代农耕经济怎样的特点A.自给自足 B.精耕细作 C.男耕女织 D.家庭经营2.下列出现于隋唐时期的是A.二牛一人犁耕法B.骨耜C.翻车D.曲辕犁3.春秋时期,出现“五口之家,治百亩之田”的现象,此处的“田”属于A.国有土地B.君主私有土地C.地主私有土地D.自耕农私有土地4.唐朝诗人孟郊在《织妇辞》中曾有"如何织纨素,自著蓝缕衣"的诗句,而韦应物的《杂体五首》中有"舞罢复裁新,岂思劳者苦"的句子。

对比这两句诗,可看出A.丝织业不够发达,产量较少 B.当时的丝织品主要供上层社会消费C.丝织品主要出口地中海等欧洲地区 D.丝织品为织者自己所用5.据史料记载,明洪武二年,朝廷在景德镇设“御窑厂”,镇内有官窑五十八座,“昼间白烟掩盖天空,夜则红焰烧天”,生产规模宏大。

一般来说,历代由朝廷垄断专用的瓷窑均称“官窑”,由官员管理。

因为这样做主要是可以A.保证朝廷有丰厚的财政收入B.生产足够精美的产品C.显示朝廷的威严 D.保证技术的传承与创新6.马克思在《资本论》中提到,在18世纪珍妮纺纱机发明以前,“要想找出一个能够同时纺出两根纱的纺织工人并不比找一个双头人容易”。

而这一局面在中国被打破是在A.西汉 B.唐朝 C.元朝 D.明清时期7.下列哪一诗句描写了古代农村商品经济的发展A.“金多众中为上客,夜夜算缗眠独迟” B.“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷”C.“尔来盗贼往往有,劫杀贾客沉其艘”D.“草市迎江货,津桥税海商”8.斯塔夫里阿诺斯《全球通史》在“宋朝的黄金时代”的标题下写道:除了文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。

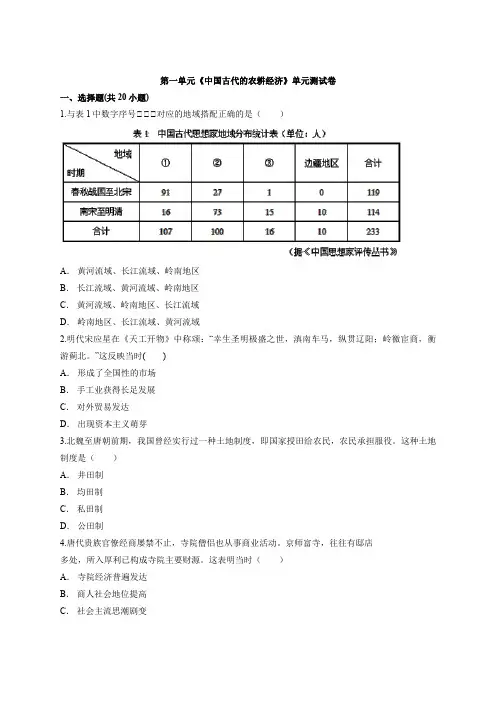

第一单元《中国古代的农耕经济》单元测试卷一、选择题(共20小题)1.与表1中数字序号①①①对应的地域搭配正确的是()A.黄河流域、长江流域、岭南地区B.长江流域、黄河流域、岭南地区C.黄河流域、岭南地区、长江流域D.岭南地区、长江流域、黄河流域2.明代宋应星在《天工开物》中称颂:“幸生圣明极盛之世,滇南车马,纵贯辽阳;岭徼宦商,衡游蓟北。

”这反映当时()A.形成了全国性的市场B.手工业获得长足发展C.对外贸易发达D.出现资本主义萌芽3.北魏至唐朝前期,我国曾经实行过一种土地制度,即国家授田给农民,农民承担服役。

这种土地制度是()A.井田制B.均田制C.私田制D.公田制4.唐代贵族官僚经商屡禁不止,寺院僧侣也从事商业活动。

京师富寺,往往有邸店多处,所入厚利已构成寺院主要财源。

这表明当时()A.寺院经济普遍发达B.商人社会地位提高C.社会主流思潮剧变D.商业活动异常活跃5.史书记载:“水激轮转,众筒兜水,次第下倾于岸上……以灌稻田,日夜不息,绝胜人力……”这种提水工具最早出现于()A.东汉B.曹魏C.唐朝D.北宋6.白居易《卖炭翁》一诗,被史学大师陈寅恪赞誉为“诗史”。

诗中叙述老翁“晓驾炭车碾冰辙”来到长安城,“牛困人饥日已高,市南门外泥中歇”。

此处的“市”是指()A.没有行政管理的草市B.严格管制的集中市场C.沿街开铺的街市D.地方自治的市镇7.作为世界农业起源地之一,下列农作物最早由中国培植的是()A. ①①B. ①①C. ①①D. ①①8.明清时期《商贾指南》《商贾便览》《生意世事初阶》《士商类要》等一系列商业书籍出现,“弃农从贾”乃至“弃儒从商”“士商渗透”的现象越来越常见。

这表明()①商人成为不可忽视的群体 ①商人群体自我意识的觉醒①社会对商业的认可与重视 ①政府奖励工商政策的成效A. ①①①B. ①①①C. ①①①D. ①①①9.北宋出现了最早的纸币——交子,南宋、元朝、明朝政府都曾大力推行纸币,可是迅速贬值,到明中期基本放弃纸币,取而代之的则是从民间贸易发展起来的白银;白银的使用日益普遍,并最终作为主要支付手段获得政府认可。

岳麓版历史必修二第一单元测试题1.以下中,能反应商代耕生的是2.( 2007 山卷, 11 )白居易:“机梭声札札,牛走,⋯⋯有不可以商,有了不入。

家家守村,白不出。

” 中的描绘反应①男耕女的自然②重的念③家庭手工的展促了商品流通④安土重迁的思想A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④3.以下相关商周期井田制的表述,的是A.是一种族全部的土地私有制度B.西周是井田制的鼎盛期C. 井田制中有“公田”和“私田”之分D. 主要耕种方式是奴隶的集体4.《氏春秋》:“公作 , 有所匿其力也 ; 分地速 , 无所匿其力也。

” 种象反应的本是A. 器和牛耕的宽泛使用B.私田的数目日趋增加C. 封建生方式拥有越性D.周天子承了土地私有制5. 从西周的“田里不鬻”到国期的“民得”, 种化所反应了是A. 私田开愈来愈多B.具和牛耕的出,生效率提升C. 私田主人的土地全部获得承D.生关系的革6. 某同学在料,了中国古代某地居民的一份构表,据此推测种构最可能出在何何地自耕·地主佃工人商人占人口比率24% 36% 30% 10%A. 代江南地域B.唐朝关中地域C.宋朝关中地域D.明朝江南地域7.北魏首均田制,隋至唐初向来沿用。

均田制下生的主要形式是A. 大家集体生B.田庄模生C.个体耕种D.官府募民耕种8.中国古代在世界上最早采纳的手工技包含①冶生和②用煤冶③养蚕④制造陶器⑤制造瓷器A. ①②③④ B.②③④⑤ C. ①②③⑤ D. ①②④⑤9.克思在《本》中提到,在 18 世珍妮机明从前,“要想找出一个能同出两根的工人其实不比找一个双人简单”。

而一场面在中国被打破是在10.北宋有曰:“江南水不假人,智者物真大巧。

一十筒挹且注,循上下无了。

四山开拓中沃壤,万秧云。

”切合中描的是A .江南手工作坊生B.筒用于山地灌C. 曲犁在江南获得推行D.江南出了灌工具翻11.唐朝先期存在三种土地据有状况。

一是地主据有的土地。

高一历史必修二第一单元试题一、单项选择题1、明清时期粮食生产呈现集中趋势,太湖流域、鄱阳湖地区、洞庭湖地区、江汉平原、北方的井灌地区、成都平原成为粮食生产的重要地区。

这一现象产生的客观影响是A.经济作物扩大种植 B.经济重心南移完成 C.国内统一市场形成 D.粮食生产的商品化2、古代米商做生意时,除了要将斗装满外,还要再多舀上一些,让斗里的米冒着尖儿,这被称为“无尖不成商”。

后来慢慢变成了“无奸不成商”。

该现象突出反映了A.商品经济空前繁荣,商业环境相对宽松 B.重农抑商政策提出,商人地位相对低下C.经世致用思想形成,商业理念以钱至上 D.资本主义萌芽出现,生产关系技高一筹3、1567年,明朝隆庆皇帝朱载垕同时开放了“海禁”和“银禁”,诏令“朝野上下率用银”,从此中国开始了大规模的白银进口。

据统计,自16世纪中叶至19世纪初,西班牙从美洲横越太平洋,经菲律宾运到中国的白银,占新大陆白银总产量的3/4。

由此可见,当时A.资本主义世界市场初步形成 B.中国和西班牙垄断了世界贸易C.中国的航运和对外贸易发达 D.中国是商品经济相对发达国家4、有学者研究发现:宋代的商税率大致为3%,国家对商业的征税力度,比农业要低得多;清代商人出现亏损时,统治者常常要“优商”“恤商”。

与之相比,统治者很少在收成下降时优桖农民。

这表明A.统治者改变了重农抑商政策 B.古代商业政策较为灵活C.商人地位逐步超过其他社会阶层 D.宋以后商业税收超过农业税收5、王守仁说“虽终日作买卖,不害其为圣为贤。

”又说“四民异业而同道”。

与他的观念相吻合的时代现象是 ( )A.政府放弃“重农抑商”政策 B.朝廷强化“闭关锁国”政策C.徽商“贾而好儒”风气形成 D.明清学术彻底背离传统轨迹6、北宋出现了最早的纸币—交子,南宋、元朝、明朝政府都曾大力推行纸币,可是迅速贬值,到明中期基本放弃纸币,取而代之的则是从民间贸易发展起来的白银;白银的使用日益普遍,并最终作为主要支付手段获得政府认可。

(岳麓版)高中历史必修2第一单元综合检测卷(时间:90分钟分值:100分)一、选择题(每小题3分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1.《汉书》记载西汉时每年亩产约一石半,《昌言》上说东汉时农田平均亩产约为三斛,亩产量有了较大增长。

你认为当时粮食产量增长的主要原因是( ) A.人口增多B.牛耕、犁具等劳动工具的进步和推广C.农作物品种的改良D.更加合理地利用了土地资源解析:依据所学知识可知农业发展的主要原因在于生产工具的改进。

因此B 项正确。

A、C、D三项都不是最主要的原因。

答案:B2.下列两幅图出自《天工开物》,其反映了中国古代农业生产的什么特点?(耙:碎土,平地;耔:培土)( )①农业精耕细作②农业技术先进③农民辛勤劳作④水利设施的完善A.①②B.②③C.①②③D.①②③④解析:“农民辛勤劳作”“水利设施的完善”这两点表述本身没有问题,但无法通过题干所提供的两幅图片得出,故排除含③④的B、C、D三项,选A项。

3.史载:明代江南昆山县的农家,“麻缕机织之事,则男子素习焉,妇人或不如也”,但乡村妇女“凡耕耘、刈获、桔槔之事,与男子共其劳”。

这则材料反映了当时( )A.男尊女卑的社会秩序B.资本主义的萌芽C.官营手工业的主导地位D.小农经济的生产方式解析:解答本题的关键在于正确理解男子、妇女在社会分工中的“不同”与“同”,在此基础上寻找选项与观点的对应性。

“与男子共其劳”说明A项说法不妥,排除;B项与题干无关,排除;结合“农家”可知C项错误,排除。

答案为D。

答案:D4.土地制度是古代的主要制度。

汉代以后地券或地契是买卖双方私人之间所立的文契。

此外还有政府官方发给田地所有人的产权证明文件。

这主要说明( )A.土地买卖相当频繁B.土地所有权登记制度的出现C.体现了“耕者有其田”D.土地所有权完全由国家控制解析:材料只是反映出土地买卖的存在,体现不出土地买卖频繁,A项错误;材料中出现“地券或地契”、“政府官方发给田地所有人的产权证明文件”,充分说明土地所有权登记制度的出现,B项正确;C项材料体现不出,排除;封建土地主要还是地主所有而不是由国家控制,故D项错误。

单元检测卷 ( 一)一、 ( 每小 2.5 分,共 50 分 )1.“ 禾日当午,汗滴禾下土。

知中餐,粒粒皆辛苦。

”此是我国封建社会人民生活的真写照。

它所反响的当社会最基本的一种耕作方式是()A.火耕B.刀耕C.石器耕D.犁牛耕答案D解析本考解析的能力。

中反响了我国古代人民的辛生活,当社会最基本的一种耕作方式是犁牛耕。

2.唐朝蒙在《耒耜》中某种具“⋯⋯ 之上又好像槽形,亦如箭焉⋯⋯曰。

之箭下,入土也深;退之箭上,入土也浅⋯⋯江之田器尽于是”。

种具最有可能是 ()A.耦犁B.C.曲犁D.筒答案C解析本考学生取有效信息解析的能力。

抓住资猜中的关是守信息的重要门路。

本关信息是“ 之上又好像槽形⋯⋯曰⋯⋯入土也深⋯⋯江之田器”,再根据“唐朝” 一信息判断即可。

3.商鞅法“ 井田,开阡陌”,与春秋期国“相地而衰征”和国“初税”比较,最大的不一样样点是()A.客上承了土地的私有B.提升了生者的极性C.以法律形式除了井田制D.上使土地私有制合法化答案C解析春秋期税制改革并无从法律上除井田制,但上承了土地私有制合法化。

而商鞅法以法律的形式除了井田制,确定了土地私有制。

4.“井田,田非耕者之全部,而有田者不耕也。

耕者之田于富民,富民之家地大广⋯⋯是以田者日累其半,以致于富;耕者日蚀其半,以致于而无告。

”井田()A.促使土地数目增添 B .有效截止土地吞并C.有益于社会合理分工 D .加大社会贫富悬殊答案D解析本题要点词是“井田废( 即废井田 ) ”,依照有田者 ( 土地全部者 ) 以致于兴盛,耕者 ( 贫民) 以致于穷饿而无告判断,苏轼重申的是废井田加大了社会的贫富悬殊。

5.在中国古代历史上,最罕有和最美的东西,常常会被皇家垄断。

宫廷珍藏的手工艺品主要来自于 ()A.民间私营手工业 B .官营手工业C.家庭手工业 D .外国贡品答案B解析本题旨在观察学生的解析、判断能力。

官营手工业的产品大多优秀,且供贵族、皇家开销。

2010-2011学年第二学期高中历史必修2单元检测第一单元检测题一.选择题1.中国传统农业的主要耕作方式是A.刀耕火种B.耜耕 C.石器助耕 D.铁犁牛耕2.下图中的农具最早出现在A、西汉B、曹魏C、南朝D、唐朝3.春秋战国时期,小农经济出现的最主要条件是A.各国变法承认土地私有B.牛耕逐步普及C.铁制农具出现和逐步普及D.家庭观念加强4.“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”这句话反映了A.小农经济的生产方式 B.手工业经济的生产方式C.古代妇女的地位较高 D.商品经济的发达5.(07年山东)白居易诗:“机梭声札札,牛驴走纭纭。

……有财不行商,有丁不入军。

家家守村业,头白不出门。

”诗中的描述反映了①男耕女织的自然经济②重视农业的观念③家庭手工业的发展促进了商品流通④安土重迁的思想A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④6.孔子审订的《诗经》中有“溥天之下,莫非王土”的语句。

这反映出当时实行的主要土地制度是A.均田制 B.井田制 C.屯田制 D.授田制7.导致春秋战国时期井田制瓦解和封建土地所有制形成的根本原因是A.诸侯国相继承认私田主人对土地的所有权B.铁器牛耕的使用推动了生产力的发展C.战国时各国进行变法确定了封建土地所有制D.封建的剥削方式逐步产生并发展8.统治者经常采取措施限制土地兼并,其最主要的目的是A.解决地主阶级和农民阶级的矛盾B.安抚农民,保证国家税收,稳定统治C.防止地方割据势力的出现D.维护国家的统一与安定9.下列对重农抑商政策的评价,不正确的是A.把农业视为国计民生的根本加以重视是正确的B.把农业与工商业对立起来,压制工商业,不符合经济发展规律C.这一政策对经济发展始终起积极作用D.其结果必然阻碍商品经济的发展10.关于中国古代手工业发展特点说法正确的有①技术先进②私营手工业始终占据主导地位③多种经营方式长期并存④家庭手工业是小农经济的组成部分A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③④11.中国古代每一个历史时期,都会有某种手工制品代表该时期手工业的最高水平,下面各组分类正确的是A.商周——铁器唐宋——陶器明清——瓷器B.商周——漆器唐宋——青铜器明清——瓷器C.商周——青铜器唐宋——瓷器明清——丝织品D.商周——玉器唐宋——漆器明清——玻璃12.中国古代官营手工业代表生产技艺的最高水平的主要原因是A.统治者的重视 B.工匠积极性高C.中央集权的作用 D.市场需求13.隋唐时期,促进商业发展的原因不包括A.农业经济的发展 B.手工业的发展 C.大运河的开通 D.纸币的发行14.唐代长安城设立市坊制度,宋代东京城打破市坊界限,这种变化主要有利于A.市民的生活 B.文化的交流C.家对人民的统治 D.商业的发展15.在我国南海某处打捞起来的古代沉船中,发现了大量白瓷、青花瓷、珐琅彩等瓷器。

第一单元第1课精耕细作农业生产模式的行成创新演练·大冲关(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(每小题5分,共60分)1.春秋战国以来,中国传统农业的主要耕作方式是( )A.刀耕火种B.石器助耕C.铁犁牛耕D.小农经济解析:根据所学知识可知,自春秋战国时期开始,我国农业生产工具发生巨大变化,战国中后期铁犁用于牛耕。

故答案为C。

A、B两项是春秋战国以前采用的;D项是经营方式。

答案:C2.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》里写道:“铁制工具还促进了在黄河流域地区兴修大批的排水工程、为远距离运输大批商品而进行的运河开挖以及在西北干旱地区进行的打井灌溉工程。

”由此推断,我国古代大规模兴修水利始于( )A.夏、商时期B.战国、秦汉时期C.隋、唐时期D.宋、元时期解析:根据题干提供的信息和所学史实铁制工具大量出现是在战国时期,而西北干旱地区进行打井灌溉工程是在西汉张骞通西域传入凿井技术以后。

所以此题正确选项是B。

答案:B3.隋唐大运河到元代大运河的路线变化说明(见下图)( )A.西部地区日渐落后B.经济重心逐步东移南移C.北方地区不断衰落D.东部南部成为政治中心解析:元朝大运河不经过洛阳,从北京直通到杭州,因为古代的运河是运输粮食的要道,路线的变化说明中国的粮食基地已经东移和南移了。

答案:B4.元朝人曾作《木棉歌》:“秋阳收尽枝头露,烘绽青囊翻白絮,田妇携筐采得归,浑家指作机中布。

大儿来觅襦,小儿来觅裤。

”材料最能表明元朝( )A.棉花开始在中国种植B.资本主义萌芽已经产生C.农民过着自给自足的生活D.家庭手工业占据主导地位解析:从材料中知道,元代妇女自田中采摘棉花,织成布,给孩子做成各式衣服。

体现了农业和家庭手工业相结合的自然经济,其特点是自给自足,答案为C。

A、B、D三项都不符合史实。

答案:C5.宋朝的钧瓷无论是质量还是艺术价值在当时都是首屈一指的,钧瓷有的青中带红,华而不俗,称为“钧红”,有的以天青或月白与紫红色交相掩映,别致美观,称为“钧紫”。

第一单元练习试卷第一部分选择题本大题共25小题,共计75分。

在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

一、选择题1、下图中的工具用于:()A耕地 B施肥 C播种 D开沟2、曲辕犁的发明,是继汉代犁耕发展之后农具改革的又一次突破。

对此,下列描述不准确的是:()A 它的出现标志着中国传统步犁的定型B 长辕变曲辕,犁架变小,更加轻便灵活C 既节省了劳力,又提高了耕作速度D 使用比较平稳,利于旱田耕种3、下列水利工程按出现的先后顺序排列应为()①芍陂②都江堰③白渠A①②③ B③②① C①③② D②③①4、从汉代起,封建统治者经常组织大规模的治理黄河运动,主要是为了()①保证政府的财政收入②稳定社会秩序③保护农业的发展④防止北方少数民族的进攻A ①②③B ②③④C ①②④D ①③④5、明智的封建统治者都采取重农措施,注意减轻人民负担,扶植小农经济,主要是因为)A小农经济的兴衰关系到封建经济的繁荣和封建政权的安危B小农经济的稳定与否关系到国家在世界上的声望和地位C小农经济的兴衰与否关系到广大农民的生活是否稳定D小农经济的稳定与否时候是对封建统治者褒贬的依据6、(2004,全国)春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广产生了深远的社会影响,这些影响不包括()A促使井田制瓦解 B导致地主阶级兴起C强化了周王室的统治 D引发改革变法的时代风潮7、封建社会的土地兼并()①是封建土地私有制的必然产物②往往导致阶级矛盾的激化③与封建经济的发展密切相关④封建政府能够彻底消除A①②③④ B①②④ C①③④ D①②③8、我国古代的租佃制产生于()A春秋时期 B战国时期 C秦代 D唐代9、下列说法不符合历史事实的是()A商鞅实行“依军功行田宅”的制度,培养了新兴地主B土地私有是中国古代社会惟一的经济制度形态C土地兼并加重了农民的负担,减少了政府的财政收入D田庄经济具有极强的自给自足性质10、自宋代以来租佃经营已成为仅次于自耕农形式的重要经营方式,这一方式()A使政府对百姓的控制加强 B农民完全脱离了政府的剥削C农民的生产自主权大为加强 D自然经济向商品经济转化11、从战国到西汉,我国经济区域的发展呈现出的特点有()①经济区域多样性②各地经济差距逐渐缩小③全国经济发展趋势趋于统一④各经济区域经济实力发展不平衡A①② B③④ C①④ D②③12、汉代的山东主要包括现在那些省份()①山东②河南③河北④山西A ①②③④ B①②③ C①②④ D②③④13、中国古代经济重心南移的原因有()①中原人口南迁②北方统治者开发江南③南方社会环境相对稳定④南方蕴含着发展农耕经济的巨大潜力A ①②③④ B①③④ C①②④ D②③④14.古人掌握冶铁技术最早始于()A 西周B 春秋C 战国D 秦汉15.灌钢法比块炼钢技术更先进,该技术出现于()A 南北朝B 隋唐C 北宋 D明清16.下列制瓷技术,属于清代创造的是①白瓷②釉里红③粉彩④珐琅彩A ①②B ③④C ①③D ②④17.宋代各港口城市“蕃客云集”,“蕃客”是指()A 外国客商B 少数民族客商C 内地客商D 政府管理人员18.我国古代的重农抑商政策①形成于战国时期②长期保持了社会的稳定③是封建社会传统的经济政策④在封建社会始终发挥着积极作用A ①②③④B ①②③ C②③④ D ①③④19.我国徽商、晋商等区域性大商帮出现于()A 魏晋南北朝B 隋唐C 宋元D 明清20.唐朝时名闻中外的大都市不包括()A长安 B 洛阳 C 南京 D 扬州21.下列明清时期的经济现象,符合世界历史发展趋势的是()A.玉米,甘薯等高产作物的引进推广 B 制瓷,矿冶技术的进步C 丝织业“机户出资,机工出力”,“计日受值”D 废除了汉唐以来的人头税22.郑和下西洋是世界航海史上的创举,而在此之后,再无此类壮举,相关的因素是①中国国势渐衰②非商业性贸易无补于社会经济③闭关锁国④缺乏从事海外活动的社会内驱力A ①②③B ①③④C ①②③④ D②③④23.明清实行禁海政策,闭关锁国的根本原因是()A “天朝上国,无所不有”B 自给自足的自然经济占主导地位C 造船技术落后,不适合出海D 防止外夷支持汉人反清24.一位中国古代农民穿着棉袄,吃着烤甘薯,在露天剧场观看戏剧《窦娥冤》,这位农民最可能生活在()A北宋 B 元代 C 唐代 D 明朝25.康乾盛世被誉为封建社会末期的“百年之治”,但也给当今社会留下了深刻的历史教训,最主要的是()A 加快改革开放B 加强以德治国C 保持社会稳定D 惩治贪官污吏第二部分非选择题二.材料解析26、读图,结合都江堰有关知识回答下列问题。

【附答案解析】岳麓历史必修⼆第⼀单元检测《中国古代的农耕经济》资料精讲第⼀单元中国古代的农耕经济单元检测⼀、选择题(每题2分,共50分)1、下⾯的汉代画像⽯拓⽚和民间剪纸作品,形象地反映了中国古代()A.乡村⽣活的祥和富⾜ B.⾼度发达的商品经济C.男耕⼥织的⾃然经济 D.封闭的地主庄园经济2、《新全球史》记载,公元前6世纪,铁制农具在中国骤然增加,铁犁、铁镐、铁锹、铁锄、铁镰⼑和铁耙在乡村⾥成为⽇常⽤具。

与这⼀现象直接相关的史料是()A.“庶⼈⾷⼒,⼯商⾷官”B.“除井⽥,民得卖买”C.“⼀⼈治之,⼗⼈⾷之”D.“富者⽥连阡陌,贫者⽆⽴锥之地”3、下列是从古诗“⼆⽉卖新丝,五⽉粜新⾕。

医得眼前疮,剜却⼼头⾁”中读出的信息,其中错误的是()A.农民⽣活艰⾟ B.农副产品进⼊流通领域C.农民被迫弃农经商 D.⽣产模式体现耕织结合的特点4、在我国古代,“社稷”是国家的代称,其中,“社”指⼟地之神,“稷”指主管五⾕之神。

关于国家的这种理解,反映了我国古代( )A.⾮常重视祭祀B.以农业为⽴国之本C.农业与⼟地的关系D.⼩农经济的突出特点5、欧洲中世纪⾕物的收获量通常是播种量的三⾄四倍,最好的年成也不过是六倍。

从云梦⽵简的材料来看,早在秦汉时期中国⾕物的收获量就⾄少为播种量的⼗倍或⼗⼏倍。

古代中国农业相对发达的主要原因是()A.⼟地私有制度的确⽴ B.基于⼩农经济的农业精耕细作C.铁制农具的使⽤与推⼴ D.黄河、长江流域适宜农业发展6、⼀位学者认为唐朝时期江南曾经实施了稻麦轮种制,并欲引⽤⽩居易任职苏州时写的诗句“去年到郡⽇,麦穗黄离离;今年去郡⽇,稻花⽩霏霏”来证明⾃⼰的说法。

关于这位学者的看法,以下哪⼀种说明更为合理()A.诗⾥提到麦作、稻作,⾜以作为稻麦轮种的佐证B.诗中指出稻、麦产于不同季节,⾜以清楚说明轮种制C.诗中并未指明稻、麦产⾃同⼀块⼟地,不⾜为据D.诗⼈的描述多不精确,不适合运⽤在历史的讨论7、北⽅⼀些地区曾流⾏“⼈⽣有三宝,丑妻薄地破棉袄”的俗语,它从本质上反映了()A.农民习惯于简朴安逸的⽣活 B.农业在社会经济中的重要地位C.以家庭为单位的⼩农经济特征 D.我国古代农业⽣产⼒落后8、下列谚语能够反映我国⼩农经济⾃给⾃⾜特点的是( )A.庄稼⼀枝花,全靠肥当家B.黄⽜过河各顾各C.苗⼉出得齐,丰收不⽤提D.⼩满芝⿇芒种⾕9、商鞅变法后“民得买卖,富者⽥连阡陌,贫者亡⽴锥之地。

单元检测(一)一、选择题(本大题共15小题,每小题4分,共60分)1.祈盼“五谷丰登”“六畜兴旺”是我国古代劳动人民的一个美好愿望,这反映了中国古代农业经济的一个特点是( )A.我国古代劳动人民有家畜养殖的传统B.以种植业为主,家畜饲养业为辅C.用牛力耕田使精耕细作的农业生产模式日益完善D.采用“男耕女织”式的经营方式答案 B解析结合中国古代农业经济的特点,依据题干内容,既希望“五谷丰登”,也祈盼“六畜兴旺”,显然是“以种植业为主,家畜饲养业为辅”这一特点。

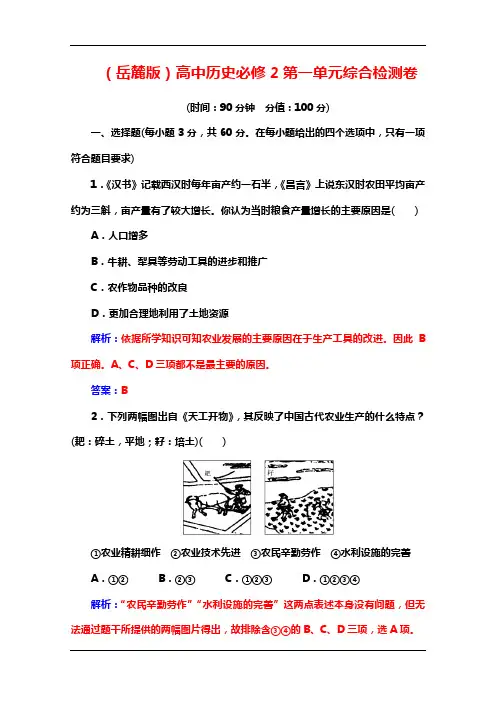

2.下图描绘了汉代农民使用四齿钉耙耕作的场景。

它反映出当时( )A.开始使用铁器B.注重精耕细作C.尚未推广牛耕D.雇佣关系盛行答案 B解析本题考查历史知识的再现与图片识读能力。

从关键词“汉代”,可以排除A项,因为春秋时期就开始使用铁器;汉代随着犁壁的发明,已经开始推广使用牛耕,排除C;雇佣关系盛行是在明清时期,排除D。

故选B项。

3.“凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。

”形成上述观念的根源( )A.重农抑商政策B.资本主义萌芽C.自给自足的自然经济D.君主专制制度答案 C解析一定的政治是对一定的经济反映。

材料反映的是重农抑商政策,这一政策的形成与小农经济的封闭性、小农是赋税的主要承担者有关。

4.《耒耜经》记载:“进之则箭下,入土也深;退之则箭上,入土也浅。

……江东之田器尽于是。

”这一农具( )A.由西域传入B.属水力灌溉工具C.在东汉时普遍使用D.最早出现于江南地区答案 D解析材料反映了曲辕犁的使用,唐朝开始出现在江南地区。

5.北宋前期统治者认为“富者田连阡陌,为国守财尔!缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物”。

这表明北宋政府( )A.抑制土地兼并,打击豪强地主B.减轻农民负担,防止农民暴动C.纵容土地兼并,以便筹集资金D.力图搜刮百姓,以备岁币答案 C解析材料意思是:富有人家虽广占良田,只不过是在为国守财!一旦发生变乱,这些地主乐于输纳财物给国家(用于平乱)。

高中历史第一单元综合复习练习岳麓版必修 2一、选择题1. 以下生产工具中采纳水力的是()A. 桔槔B. 筒车C. 高转筒车D.翻车答案: B2. 我国古代最早的农业生产方式是()A. 大规模简单协作B. 男耕女织的家庭生产形式C. 个体小农经济D. 自耕农经济答案: A3. 以下相关我国古代牛耕的说法正确的选项是()①牛耕是我国传统农业的一大特点②西汉犁壁的发明促使了牛耕的推行③曲辕犁的发明是继汉代此后犁耕技术的又一次打破④曲辕犁的出现标记着中国传统步犁的基本定型A. ①②B. ①②③C.①②④D.①②③④答案: D4. 在我领土地全部制由国有到私有的转变中起决定性的要素是()A. 铁器和牛耕的出现B. 公田的大批抛荒C. 各诸侯国的税制改革D.商鞅变法答案: A5. 黄河流域长久居于全国经济重心地位的原由不包含()A. 生产技术先进B. 开发较早C. 人口浓密D.天气酷高湿润答案: D6. 以下哪一种说法不切合官营手工业的特点()A.分工仔细,严格管理,技术先进,推进了我国古代手工业技艺的提升B.缺少市场竞争,对工匠强迫劳动,易造成产质量量低、效益差C.因为商品经济和私营手工业的发展,对工匠的调用由征役制改为募役制D.官营手工业向来占有着我国古代手工业的主导地位答案: D7. 以下哪些说法为“丝绸之路”的盛行创建了条件()①张骞两次通西域②西汉三次大败匈奴③设置西域都护,保护过往商旅④敦煌、楼兰等繁华城镇的盛行A. ①②B. ①②③C.①②④D.①②③④答案: B8. 规定商人不得“衣丝搭车”并“重租税以困辱之”的是()A. 商鞅B. 秦始皇C.汉高祖D.汉武帝答案: C9. 明清期间,中国国力的富强反应了()A. 中国农耕经济的高度繁华B. 中国商品经济的迅速发展C. 耕地面积的扩大和人口的增添D.农业和手工业生产技术的显然提升答案: A10. 清末的禁海政策对中国发展造成的影响是()①阻挡了列强对中国的侵略②阻挡了中国商品经济的发展③拥塞了东西经济文化沟通的渠道④造成了中国与西方力量对照的逆转A. ①②③B. ①③④C. ②③④D. ①②③④答案: C二、非选择题11.阅读以下资料:资料一:北宋从南方征收的“上贡”布帛种类全国“上贡”匹数南方“上贡”匹数南方所占百分比锦、绮、鹿胎、透背101076065罗10648110646899绫449062290551绢2876105209642172纱、隔织、通贝6611621994绸46874438372681布55582947730382什色匹帛489514894299——张家驹《两宋经济重心的南移》资料二:明朝文魁(状元、榜眼、探花及会元)籍贯散布表南方北方南浙福四广贵江湖广云北山山河陕直江建川西州西广东南直东西南西664831620488607742821528——刘德增《山东人》资料三:清朝状元籍贯散布表南方北方江浙安广广湖福江贵湖直山山河陕苏江徽西东北建西州南隶东西南西482094333322460119712——刘德增《山东人》请回答:(1)资料一反应了我国在北宋期间一种如何的经济发展状况?(2)资料二、三反应了我国在清朝时一种如何的文化发展状况?(3)以上三则资料所反应的内容有什么内在联系?参照答案:( 1)南方经济超出北方,国家财政仰赖南方。

高中历史综合练习第一单元一岳麓版必修2一、选择题(前40 题每题 1 分,后 20 题每题 2 分)。

商周期间宽泛推行的井田制属于贵族土地全部制B、君主土地私有制C、地主土地私有制D、自耕农土地私有制井田制开始走向崩溃是在A、原始社会B、商周期间C、春秋期间D、战国期间豪强地主的力量渐渐壮大起来是在A、西汉期间B、东汉期间C、唐朝期间D、宋朝期间明清期间,租佃制普及全国的主要原由是①商品经济的发展②土地吞并的出现③实物地租的盛行④农民身份的提升A、①②B、②③C、①④D、③④明清期间,从依赖关系中解脱出来的农民生产自主权大大提升的表现不包含有必定的选择雇主的权利B、获取了支配产品的适合讲话权C、甚至能和市场发生联系D、不再租种地主土地自宋朝开始,租佃经营已经成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。

造成这类场面的主要原由是农民乐于接受这类经营方式B、宋朝“不抑吞并”C、封建人身依赖关系的完全取销D、商品经济的发展春秋期间井田制崩溃的根来源因是大批“公田”被抛荒,“私田”增添B、各国推行税制改革C、铁器牛耕的使用推进了生产力的发展D、贵族抢夺土地中国封建社会,地主土地私有制是主要土地制度。

地主扩大地产的主要门路是将据有的“公田”据为己有B、吞并土地C、经过恩赐获取土地D、驱遣流民垦荒获取土地9、北魏土地制度改革推行均田令,授田主要部分只准使用,严禁买卖,这说明它推行的主要目的是A、增添国家的赋税收入B、限制土地吞并,保护自耕农经济,保护国家利益C、防备社会的动乱不安D、保护广大自耕农的根本利益10、租佃方式是中国古代重要的经营方式,它最早产生于A、明清B、宋朝C、秦汉D、战国11、汉代我国四大经济区中,素有“天府”之称的巴蜀地域属于A、山东经济区B、山西经济区C、江南经济区D、龙门碣石以北经济区12、在中国古代四大经济区中,以“天气严寒,土地贫乏,是传统的畜牧业半农半牧区”为特点的是A、山东B、山西C、江南D、龙门碣石以北13、中国古代第一次南迁的热潮出此刻A、八王之乱后B、安史之乱后C、靖康之乱后D、宋都南迁后14、中国古代经济上南强于北的场面完整确定是在A、两晋之际B、安史之乱时C、两宋之际D、宋都南迁此后15、“北人避胡多在南,南人到现在能晋语。

第一单元检测题

一.选择题

1.中国传统农业的主要耕作方式是

A.刀耕火种 B.耜耕 C.石器助耕 D.铁犁牛耕

2.下图中的农具最早出现在

A、西汉

B、曹魏

C、南朝

D、唐朝

3.春秋战国时期,小农经济出现的最主要条件是

A.各国变法承认土地私有

B.牛耕逐步普及

C.铁制农具出现和逐步普及

D.家庭观念加强

4.“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”这句话反映了

A.小农经济的生产方式 B.手工业经济的生产方式

C.古代妇女的地位较高 D.商品经济的发达

5.(2009年山东)白居易诗:“机梭声札札,牛驴走纭纭。

……有财不行商,有丁不入军。

家家守村业,头白不出门。

”诗中的描述反映了①男耕女织的自然经济②重视农业的观念③家庭手工业的发展促进了商品流通④安土重迁的思想

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.孔子审订的《诗经》中有“溥天之下,莫非王土”的语句。

这反映出当时实行的主要土地制度是

A.均田制 B.井田制 C.屯田制 D.授田制

7.导致春秋战国时期井田制瓦解和封建土地所有制形成的根本原因是

A.诸侯国相继承认私田主人对土地的所有权

B.铁器牛耕的使用推动了生产力的发展

C.战国时各国进行变法确定了封建土地所有制

D.封建的剥削方式逐步产生并发展

8.统治者经常采取措施限制土地兼并,其最主要的目的是

A.解决地主阶级和农民阶级的矛盾

B.安抚农民,保证国家税收,稳定统治

C.防止地方割据势力的出现

D.维护国家的统一与安定

9.下列对重农抑商政策的评价,不正确的是

A.把农业视为国计民生的根本加以重视是正确的

B.把农业与工商业对立起来,压制工商业,不符合经济发展规律

C.这一政策对经济发展始终起积极作用

D.其结果必然阻碍商品经济的发展

10.关于中国古代手工业发展特点说法正确的有①技术先进②私营手工业始终占据主导地位

③多种经营方式长期并存④家庭手工业是小农经济的组成部分

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

11.中国古代每一个历史时期,都会有某种手工制品代表该时期手工业的最高水平,下面各组分类正确的是

A.商周——铁器唐宋——陶器明清——瓷器

B.商周——漆器唐宋——青铜器明清——瓷器

C.商周——青铜器唐宋——瓷器明清——丝织品

D.商周——玉器唐宋——漆器明清——玻璃

12.中国古代官营手工业代表生产技艺的最高水平的主要原因是

A.统治者的重视 B.工匠积极性高

C.中央集权的作用 D.市场需求

13.隋唐时期,促进商业发展的原因不包括

A.农业经济的发展 B.手工业的发展 C.大运河的开通 D.纸币的发行

14.唐代长安城设立市坊制度,宋代东京城打破市坊界限,这种变化主要有利于

A.市民的生活 B.文化的交流

C.家对人民的统治 D.商业的发展

15.在我国南海某处打捞起来的古代沉船中,发现了大量白瓷、青花瓷、珐琅彩等瓷器。

请推断,这一沉船事件可能发生在下列哪一个时期

A.唐朝 B.宋朝 C.明朝 D.清朝

16.假如你到宋朝的汴京旅游,下列情况不会出现的是

A.可在夜市盘桓到三更半夜B.饿了可在客舍附近购买食品充饥

C.拜见直接监管市场的市长 D.白天在城郊买精美的景德镇瓷器

17.明朝中后期资本主义萌芽的标志是

A、手工业的水平超过前代

B、商品经济发展,对外贸易扩大

C、手工业作坊增多

D、出现“机户出资,机工出力”的机房

18.卖豆腐起家的太原王氏是明清时期著名的晋商,“以商贾兴,以官宦显”,在晋商做官发财之后,大兴土木。

这一现象产生的消极影响是

A.留下了丰富的晋商文化 B.影响了工商业的扩大再生产

C.使手工业缺乏市场 D.不利农业经济的商品化

19.与“农为天下之本,而工贾皆其末也”观点不一致的是

A.“黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……皆莫如被服”

B.“乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”

C.“士儒不察,以工商为末,妄议抑之”

D.“舍本逐末,贤者所非”

20.清朝后期“处处皆关,则关关有税”“如有打造五百石以上桅式船只出海者,不论官兵民人,俱发边卫充军”。

材料能反映出清朝推行的政策是

A.禁止走私贩运 B.抑商,禁海

C.重农抑商 D.保护森林、渔业资源

二.非选择题

21.中国传统文化中以“吉祥”为主题的词句、对联、图案非常丰富。

作为我国历史文化传统中的一种文艺表现形式,它们与人们的生活、习俗以及文化背景有着极为密切的关联,反映了小农经济背景下,人们对美好生活的期盼,体现出中华民族特有的文化内涵。

回答:

(1)我国传统中以“吉祥”为主题的图案巧妙地运用动植物、人物、器物等,通过借喻、

比拟、双关、谐音、象征等手法,创造出图形与吉祥寓意相结合的艺术表现形式。

比如把莲花和金鱼放在一起,寓意为“连年有余”,把麦穗与花瓶结合在一起,寓意为“岁岁平安”等。

请根据所提供的信息,任选三幅图分别用四字词组概括每幅图的寓意。

图一仙鹤与松树图二喜鹊与梅花

错误!超链接引用无效。

(2)在小农经济背景下,反映“吉祥”内容的词句、对联非常丰富,试举三例。

(比如:瑞雪兆丰年。

)

(3)简述我国古代小农经济的基本特点。

(4)如何看待小农经济背景下人们祈求吉祥的现象?

22.阅读下列材料:

材料一以海外之有余,补内地之不足,内地无足轻重之物,载之番境皆为珍品。

是以沿海居民操作小巧技艺及女工针绣,皆于洋船行销,岁收入番岛银洋货物百十万入我中土……

──《中国古代经济史纲》

材料二南洋未禁之先,闽广家给户足,游手无赖亦为欲富所驱,尽入番岛,鲜有在家饥寒窃劫为非之患。

……即禁之后,百货不通,民生自蹙。

居者苦艺能之无用,行者叹至远之无方,故有四五千斤所造之洋船,系维朽蠹于断港荒岸之间。

……但能使沿海居民,富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

──《论南洋事宜》

材料三夷货非衣食所需,可谓中国不缺耶。

绝之则内外隔而构之衅无由生矣,夷虽欲窥伺我也,何可得哉!

请回答:(1)根据上述材料概述对外贸易的有益之处。

(2)根据上述材料分析海禁政策的原因及其危害。

21.

(1)图一:松鹤延年或松鹤长春;

图二:喜上眉梢或双喜临门;

图三:四季平安或月月平安;

图四:吉祥如意或如意吉祥。

(2)五谷丰登、家和万事兴、风调雨顺;人勤春来早,家合喜事多。

等

(3)以家庭为单位、农业与家庭手工业相结合、自给自足、精耕细作。

(4)反映了自古以来劳动人民对美好生活的追求和向往,在生产力水平底下的情况下,它是一种精神寄托。

(言之成理即可)

22.

(1)有益之处:①互通有无;②增加居民收人;③稳定社会秩序。

(2)原因:①自然经济为主;②防止沿海居民与外敌联系,形成海患。

危害:①阻隔中外贸易;造成人民贫苦和社会不安;②沿海港口城市走向衰落;

③影响商品经济发展,阻碍了资本主义萌芽的发展,是导致近代中国贫穷落后的原因之一。