2017八年级数学两点距离公式.doc

- 格式:doc

- 大小:31.82 KB

- 文档页数:2

坐标俩点距离

距离是数学中一个重要的概念,用于描述物体之间的间隔或者空间的大小。

在

二维平面坐标系中,坐标俩点之间的距离可以通过计算它们的欧几里得距离来求得。

本文将介绍如何使用数学公式和代码计算坐标俩点之间的距离。

欧几里得距离

欧几里得距离又称为直线距离,是最常用的计算距离的方法。

在二维平面坐标

系中,如果有两个点A(x₁, y₁)和B(x₂, y₂),那么它们之间的欧几里得距离可以使用

以下公式计算:

d = sqrt((x₂ - x₁)² + (y₂ - y₁)²)

其中,sqrt表示平方根运算。

实例演示

假设我们有两个点A(1, 2)和B(4, 6),现在我们来计算它们之间的距离。

首先,我们需要将点的坐标代入欧几里得距离的公式中,得到:

d = sqrt((4 - 1)² + (6 - 2)²)

简化计算后,我们得到:

d = sqrt(3² + 4²)

d = sqrt(9 + 16)

d = sqrt(25)

d = 5

所以,点A和点B之间的距离是5。

Python代码实现

我们可以使用Python编程语言来计算坐标俩点之间的距离。

下面是一个简单

的代码片段:

```python import math

def distance(x1, y1, x2, y2): return math.sqrt((x2 - x1)2 + (y2 - y1)2)

x1, y1 = 1, 2 x2, y2 = 4, 6 dist = distance(x1, y1, x2, y2) print(。

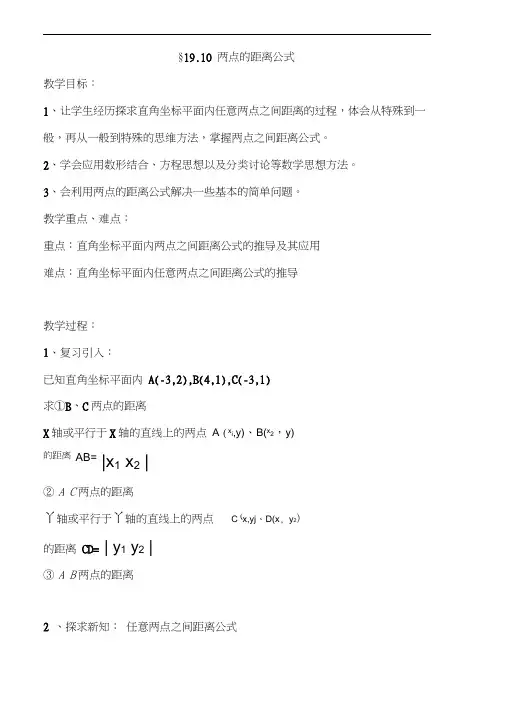

§19.10 两点的距离公式教学目标:1、让学生经历探求直角坐标平面内任意两点之间距离的过程,体会从特殊到一般,再从一般到特殊的思维方法,掌握两点之间距离公式。

2、学会应用数形结合、方程思想以及分类讨论等数学思想方法。

3、会利用两点的距离公式解决一些基本的简单问题。

教学重点、难点:重点:直角坐标平面内两点之间距离公式的推导及其应用难点:直角坐标平面内任意两点之间距离公式的推导教学过程:1、复习引入:已知直角坐标平面内A(-3,2),B(4,1),C(-3,1)求①B、C两点的距离X轴或平行于X轴的直线上的两点 A (x i,y)、B(x2,y)的距离AB= |x1 x2 |②A C两点的距离丫轴或平行于丫轴的直线上的两点 C (x,yj、D(x, y2)的距离CD= | y1 y2 |③A B两点的距离2 、探求新知:任意两点之间距离公式如果直角坐标平面内有两点 A(x i ,y i )、B(X 2,y 2),那么A 、B 两点的距离3、练一练:求下列两点的距离(1) A(1,2)和 B(4,6)(2) C(-3,5)和 D( 7,-2)4、例题讲解:例1、已知坐标平面内的△ ABC 三个顶点A 、B 、C 的坐标分别为A(-1,4)、B(-4,-2)C(2,-5),判定这个三角形的形状?例2:已知直角坐标平面内的两点分别是 A(3,3)、B(6,1)① 点P 在x 轴上,且PA = PB ,求点P 的坐标。

变一变:②点P 在y 轴上,且PA = PB ,求点P 的坐标。

5、归纳总结:AB =!■ 2 2.(X i X 2) (y i y 2)6、布置作业:。

两点间的距离公式高中数学在咱们高中数学的世界里,有一个特别实用的小工具,那就是两点间的距离公式。

这玩意儿就像是一把神奇的尺子,能让咱们轻松算出平面上任意两点之间的距离。

先来说说这个公式到底长啥样。

它是这样的:假设平面上有两个点A(x₁, y₁)和 B(x₂, y₂),那么这两点之间的距离 d 就等于根号下[(x₂ - x₁)² + (y₂ - y₁)²]。

听起来是不是有点复杂?别担心,咱们通过一个例子来感受感受它的魅力。

记得有一次,我和朋友去逛街,路过一家新开的咖啡店。

咖啡店门口有一个抽奖活动,奖品放在一个大棋盘上。

棋盘的左下角坐标是(0, 0),右上角坐标是(10, 10)。

我们特别幸运,抽中了一个奖品,而这个奖品的位置坐标是(6, 8)。

当时我朋友就犯迷糊了,一直在琢磨从左下角走到奖品的位置到底有多远。

我就跟他说,这简单呀,用咱们刚学的两点间的距离公式就能算出来。

我们把左下角的点当作 A(0, 0),奖品的位置当作 B(6, 8)。

代入公式就是:d = 根号下[(6 - 0)² + (8 - 0)²] = 根号下(36 + 64) = 根号下 100 = 10。

我朋友一听,恍然大悟,直夸这个公式厉害。

咱们再深入想想,这个公式在解题的时候可真是帮了大忙。

比如说,给你两个点的坐标,让你求距离,直接代入公式,咔咔一顿算,答案就出来了。

而且呀,这个公式不只是在平面直角坐标系里有用,在解决一些几何问题的时候,也能派上用场。

比如有一道题,告诉你一个三角形三个顶点的坐标,让你判断这个三角形是不是等腰三角形。

这时候,咱们就可以先算出三条边的长度,也就是用两点间的距离公式分别算出三边的距离,然后比较一下长度是不是有相等的,就能得出结论啦。

再比如说,在物理里面,如果要计算两个物体在平面上的相对位置变化,也能用到这个公式呢。

总之,两点间的距离公式虽然看起来简单,但是用处可大着呢。

19.10 两点的距离公式【知识要点】1.点A ),(21x x 、B ),(21y y 间的距离公式:AB=221221)()(y y x x -+-2.当AB ∥x 轴时,AB=21x x -3.当AB ∥y 轴时,AB=21y y -【典型习题】例题1. 已知点A(-1,0),点B在函数x y =的图像上,且AB =5,求B点的坐标. 分析:求B 的坐标可以利用两点的距离公式,关键是如何设B 的坐标,由于点B在函数x y =的图像上,所以可以设B (x ,x ).解:∵ 点B在函数x y =的图像上∴ 设B 的坐标为(x ,x )∵ AB=[]22)0()1(-+--x x∴ 222)1(5x x ++=解得4,321-==x x∴ B 点的坐标为(3,3)或(—4,—4).例题2. 已知△OAB是等边三角形,且O 、B 两点的坐标分别是(0,0)、(4,0), 求点A 的坐标.分析:由AB=OB=OA ,设A (x ,y )利用两点的距离公式,建立方程,解此方程即可得到A 的坐标解:∵ △OAB 是等边三角形∴ AB=OB=OA=4设A 的坐标为(x ,y )∵ 4)4(42222=+-==+=y x OB y x OA∴ 16)4(162222=+-=+y x y x解得 x =2∴点A 的坐标为(2,0).【基础训练】一、填空题1.已知点A (1,—3)、B (13,2),则AB= .2.已知点P (3,4)和原点,则OP= .3.已知点A 、B 都在x 轴上(点A 在点B 的左边),点A (—3,0),AB=6,则点B的坐标为 .4.若A (8,4)和点B (5,k )间的距离是5,则k = .5.已知A (2,y )和B (3,—3)两点,若线段AB平行于x 轴,则y = , AB = .6.已知x 轴一点P 与点Q (—1,4)之间的距离为5,则点P 的坐标为_________.二、选择题7.已知A、B两点关于原点对称,且A (3,4),则AB 为( )A.5 B.6 C.10 D.88.已知A(2,5),B(—3,-5),C(—1、—1),则这三点的位置关系是( ) A.是直角三角形的顶点 B.在同一条直线上C.是等边三角形的顶点 D.以上都不对三、解答题9.求下列两点的距离:(1)A(1,2)和B(4,6)(2)E(-4,3)和F(1,-2)(3)C (1,—2)和D (3,—2)10.已知A(2-,1-),B(4,1-),C(1,2),判定△ABC 的形状.X11.已知A(3,3),B(6,1),设P 在y 轴上,且AP=BP ,求点P 的坐标.12.已知:如图,等边三角形ABO 的边长为4,求直线OA 的解析式.【知识拓展】13.已知:在直角坐标平面内,A 、B 两点的坐标为A (4,4)、B (-2,-4),点C 在x 轴上,且△ABC 是直角三角形,求点C 的坐标.。

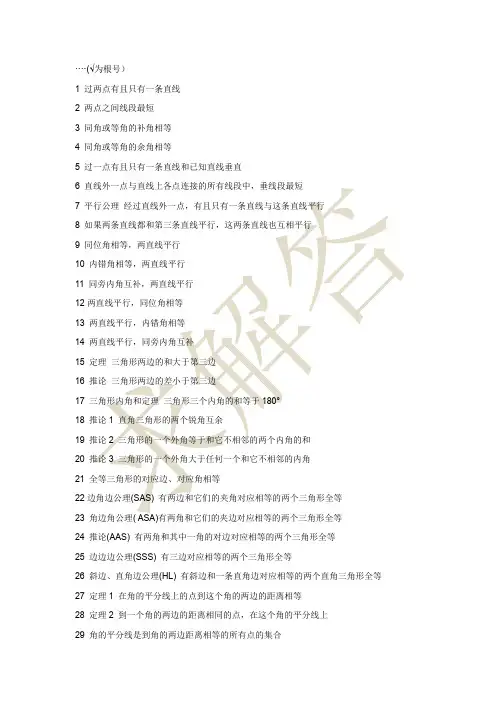

····(√为根号)1 过两点有且只有一条直线2 两点之间线段最短3 同角或等角的补角相等4 同角或等角的余角相等5 过一点有且只有一条直线和已知直线垂直6 直线外一点与直线上各点连接的所有线段中,垂线段最短7 平行公理经过直线外一点,有且只有一条直线与这条直线平行8 如果两条直线都和第三条直线平行,这两条直线也互相平行9 同位角相等,两直线平行10 内错角相等,两直线平行11 同旁内角互补,两直线平行12两直线平行,同位角相等13 两直线平行,内错角相等14 两直线平行,同旁内角互补15 定理三角形两边的和大于第三边16 推论三角形两边的差小于第三边17 三角形内角和定理三角形三个内角的和等于180°18 推论1 直角三角形的两个锐角互余19 推论2 三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和20 推论3 三角形的一个外角大于任何一个和它不相邻的内角21 全等三角形的对应边、对应角相等22边角边公理(SAS) 有两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等23 角边角公理( ASA)有两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等24 推论(AAS) 有两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等25 边边边公理(SSS) 有三边对应相等的两个三角形全等26 斜边、直角边公理(HL) 有斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等27 定理1 在角的平分线上的点到这个角的两边的距离相等28 定理2 到一个角的两边的距离相同的点,在这个角的平分线上29 角的平分线是到角的两边距离相等的所有点的集合30 等腰三角形的性质定理等腰三角形的两个底角相等(即等边对等角)31 推论1 等腰三角形顶角的平分线平分底边并且垂直于底边32 等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高互相重合33 推论3 等边三角形的各角都相等,并且每一个角都等于60°34 等腰三角形的判定定理如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等(等角对等边)35 推论1 三个角都相等的三角形是等边三角形36 推论2 有一个角等于60°的等腰三角形是等边三角形37 在直角三角形中,如果一个锐角等于30°那么它所对的直角边等于斜边的一半38 直角三角形斜边上的中线等于斜边上的一半39 定理线段垂直平分线上的点和这条线段两个端点的距离相等40 逆定理和一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上41 线段的垂直平分线可看作和线段两端点距离相等的所有点的集合42 定理1 关于某条直线对称的两个图形是全等形43 定理2 如果两个图形关于某直线对称,那么对称轴是对应点连线的垂直平分线44定理3 两个图形关于某直线对称,如果它们的对应线段或延长线相交,那么交点在对称轴上45逆定理如果两个图形的对应点连线被同一条直线垂直平分,那么这两个图形关于这条直线对称46勾股定理直角三角形两直角边a、b的平方和、等于斜边c的平方,即a^2+b^2=c^2 47勾股定理的逆定理如果三角形的三边长a、b、c有关系a^2+b^2=c^2 ,那么这个三角形是直角三角形48定理四边形的内角和等于360°49四边形的外角和等于360°50多边形内角和定理n边形的内角的和等于(n-2)×180°51推论任意多边的外角和等于360°52平行四边形性质定理1 平行四边形的对角相等53平行四边形性质定理2 平行四边形的对边相等54推论夹在两条平行线间的平行线段相等55平行四边形性质定理3 平行四边形的对角线互相平分56平行四边形判定定理1 两组对角分别相等的四边形是平行四边形57平行四边形判定定理2 两组对边分别相等的四边形是平行四边形58平行四边形判定定理3 对角线互相平分的四边形是平行四边形59平行四边形判定定理4 一组对边平行相等的四边形是平行四边形60矩形性质定理1 矩形的四个角都是直角61矩形性质定理2 矩形的对角线相等62矩形判定定理1 有三个角是直角的四边形是矩形63矩形判定定理2 对角线相等的平行四边形是矩形64菱形性质定理1 菱形的四条边都相等65菱形性质定理2 菱形的对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角66菱形面积=对角线乘积的一半,即S=(a×b)÷267菱形判定定理1 四边都相等的四边形是菱形68菱形判定定理2 对角线互相垂直的平行四边形是菱形69正方形性质定理1 正方形的四个角都是直角,四条边都相等70正方形性质定理2正方形的两条对角线相等,并且互相垂直平分,每条对角线平分一组对角71定理1 关于中心对称的两个图形是全等的72定理2 关于中心对称的两个图形,对称点连线都经过对称中心,并且被对称中心平分73逆定理如果两个图形的对应点连线都经过某一点,并且被这一点平分,那么这两个图形关于这一点对称74等腰梯形性质定理等腰梯形在同一底上的两个角相等75等腰梯形的两条对角线相等76等腰梯形判定定理在同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形77对角线相等的梯形是等腰梯形78平行线等分线段定理如果一组平行线在一条直线上截得的线段相等,那么在其他直线上截得的线段也相等79 推论1 经过梯形一腰的中点与底平行的直线,必平分另一腰80 推论2 经过三角形一边的中点与另一边平行的直线,必平分第三边81 三角形中位线定理三角形的中位线平行于第三边,并且等于它的一半82 梯形中位线定理梯形的中位线平行于两底,并且等于两底和的一半L=(a+b)÷2 S=L×h83 (1)比例的基本性质如果a:b=c:d,那么ad=bc如果ad=bc,那么a:b=c:d84 (2)合比性质如果a/b=c/d,那么(a±b)/b=(c±d)/d85 (3)等比性质如果a/b=c/d=…=m/n(b+d+…+n≠0),那么(a+c+…+m)/(b+d+…+n)=a/b86 平行线分线段成比例定理三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例87 推论平行于三角形一边的直线截其他两边(或两边的延长线),所得的对应线段成比例88 定理如果一条直线截三角形的两边(或两边的延长线)所得的对应线段成比例,那么这条直线平行于三角形的第三边89 平行于三角形的一边,并且和其他两边相交的直线,所截得的三角形的三边与原三角形三边对应成比例90 定理平行于三角形一边的直线和其他两边(或两边的延长线)相交,所构成的三角形与原三角形相似91 相似三角形判定定理1 两角对应相等,两三角形相似(ASA)92 直角三角形被斜边上的高分成的两个直角三角形和原三角形相似93 判定定理2 两边对应成比例且夹角相等,两三角形相似(SAS)94 判定定理3 三边对应成比例,两三角形相似(SSS)95 定理如果一个直角三角形的斜边和一条直角边与另一个直角三角形的斜边和一条直角边对应成比例,那么这两个直角三角形相似96 性质定理1 相似三角形对应高的比,对应中线的比与对应角平分线的比都等于相似比97 性质定理2 相似三角形周长的比等于相似比98 性质定理3 相似三角形面积的比等于相似比的平方99 任意锐角的正弦值等于它的余角的余弦值,任意锐角的余弦值等于它的余角的正弦值100任意锐角的正切值等于它的余角的余切值,任意锐角的余切值等于它的余角的正切值101圆是定点的距离等于定长的点的集合102圆的内部可以看作是圆心的距离小于半径的点的集合103圆的外部可以看作是圆心的距离大于半径的点的集合104同圆或等圆的半径相等105到定点的距离等于定长的点的轨迹,是以定点为圆心,定长为半径的圆106和已知线段两个端点的距离相等的点的轨迹,是着条线段的垂直平分线107到已知角的两边距离相等的点的轨迹,是这个角的平分线108到两条平行线距离相等的点的轨迹,是和这两条平行线平行且距离相等的一条直线109定理不在同一直线上的三点确定一个圆。

《两点间距离公式及中点公式》教学案例作者:高荪芳来源:《课程教育研究》2017年第14期【摘要】基于《数学》课程本身的抽象、难于理解的特点以及中高学生自身的学业情况,案例通过与生活中的实际场景相结合,运用多种教学方法和手段进行课堂教学,不断激发学生的学习积极性,引导学生积极参与问题的抽象与解决,理解数学的思维方法。

【关键词】两点间距离公式中点公式几何画板【中图分类号】G633.6 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2017)14-0145-02一、案例背景(一)教材分析《两点间距离公式及中点公式》是江苏省职业学校文化课教材《数学》第八章第一节的内容。

对培养学生学会用代数方法解决几何问题思维方法至关重要,同时可以提高学生的数形结合思考问题的能力,是学生进一步学习后续内容的基础。

(二)教学目标1.知识与能力目标:掌握两点间距离公式和中点公式。

2.数学思想与方法:解析几何;数形结合。

3.情态态度与价值观目标:距离中“爱”的表现;了解解析几何发展的过程。

(三)教学理念1.注重与中等职业学校学生学习能力实际衔接,贯彻“深入浅出,由易到难,由具体到抽象,循序渐进”的原则,采用具体——抽象——应用的办法。

2.让学生在接受、记忆、模仿和练习的基础上,主动探索、动手实践。

使学生在数学学习过程中注重“理解”基础知识,掌握基本技能,领会数学的方法。

3.把数学与实际生活、工作情境相联系。

4.现代信息技术手段的使用:PPT、几何画板、CAD。

二、案例呈现(一)导入新课故事引入:PPT图片中一位母亲和孩子正在抬水,只见母亲用手费力地拉着水桶尽量使水桶更靠近自己,孩子“骄傲地”地向前走。

问题1:妈妈为什么把水桶使劲拉向自己?问题2:水桶放在中间对妈妈和孩子是不是更“公平”?问题3:如果那个孩子是你,你知道长大后该如何做?让学生在“距离”中感受爱是什么,同时体会在成长过程中承担责任。

体会爱不是挂在嘴上,而是要落在一桩、一件日常生活的小事上。

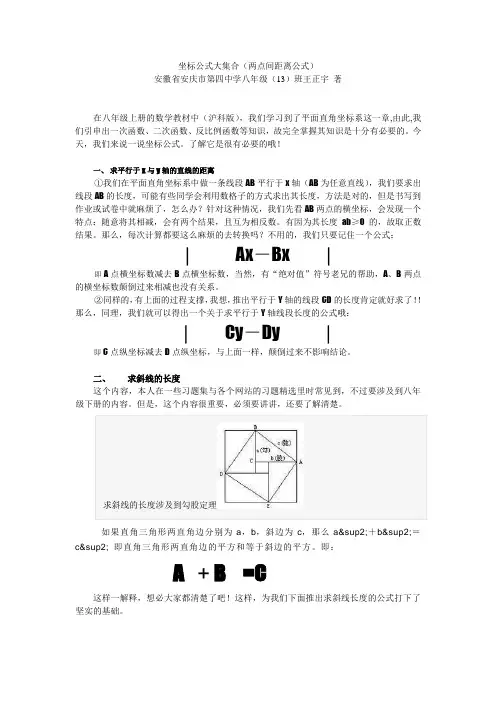

坐标公式大集合(两点间距离公式)安徽省安庆市第四中学八年级(13)班王正宇著在八年级上册的数学教材中(沪科版),我们学习到了平面直角坐标系这一章,由此,我们引申出一次函数、二次函数、反比例函数等知识,故完全掌握其知识是十分有必要的。

今天,我们来说一说坐标公式。

了解它是很有必要的哦!一、求平行于x与y轴的直线的距离①我们在平面直角坐标系中做一条线段AB平行于x轴(AB为任意直线),我们要求出线段AB的长度,可能有些同学会利用数格子的方式求出其长度,方法是对的,但是书写到作业或试卷中就麻烦了,怎么办?针对这种情况,我们先看AB两点的横坐标,会发现一个特点:随意将其相减,会有两个结果,且互为相反数。

有因为其长度ab≥0的,故取正数结果。

那么,每次计算都要这么麻烦的去转换吗?不用的,我们只要记住一个公式:| Ax-Bx |即A点横坐标数减去B点横坐标数,当然,有“绝对值”符号老兄的帮助,A、B两点的横坐标数颠倒过来相减也没有关系。

②同样的,有上面的过程支撑,我想,推出平行于Y轴的线段CD的长度肯定就好求了!!那么,同理,我们就可以得出一个关于求平行于Y轴线段长度的公式哦:| Cy-Dy |即C点纵坐标减去D点纵坐标,与上面一样,颠倒过来不影响结论。

二、求斜线的长度这个内容,本人在一些习题集与各个网站的习题精选里时常见到,不过要涉及到八年级下册的内容。

但是,这个内容很重要,必须要讲讲,还要了解清楚。

求斜线的长度涉及到勾股定理如果直角三角形两直角边分别为a,b,斜边为c,那么a²+b²=c² 即直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。

即:A ²+B ² =C ²这样一解释,想必大家都清楚了吧!这样,为我们下面推出求斜线长度的公式打下了坚实的基础。

我们在平面直角坐标系中找A(2,0)与点B(0,2)两点,连接AB,那如何去求AB 的长度呢??这时,你一定会发现,勾股定理派上了用场。

两点间距离公式高中数学

两点间距离公式是高中数学中一个重要的知识点,主要用于计算两点之间的距离。

公式如下:

设两点的坐标是(x1,y1)和(x2,y2),则两点之间的距离公式为d=√[(x1-

x2)²+(y1-y2)²]。

这个公式可以用于计算平面上的任意两点之间的距离。

如果两点的坐标是已知的,那么可以直接代入这个公式计算出两点之间的距离。

另外,还有一些特殊的点与点之间的距离,如:

1. 当x1=x2时,两点间距离为y1-y2。

2. 当y1=y2时,两点间距离为x1-x2。

以上内容仅供参考,如需更详细的信息,建议查阅高中数学教辅或咨询数学老师。

初二数学两点间距离计算公式推导在初中数学中,计算两点之间的距离是一个常见的问题。

通过推导和理解两点间距离的计算公式,可以帮助我们更好地理解数学概念和应用。

假设平面上有两个点A(x1, y1)和B(x2, y2),我们要计算出这两个点之间的距离。

首先,我们可以通过绘制一个直角三角形来得到解决方案。

连接点A和点B,并以连接线为斜边,从点A和点B向下垂直地画两条垂线。

这样就可以将直角三角形分割成两个矩形,我们可以通过计算两个矩形的面积来推导出两点间的距离公式。

假设垂线从点A和点B分别与x轴交于C和D,那么AC就是点A到点B的水平距离,BD就是点B到点A的水平距离。

同理,AD就是点A到点B的垂直距离,BC就是点B到点A的垂直距离。

根据直角三角形的性质,我们可以得出以下关系式:AC = |x2 - x1|BD = |x1 - x2|AD = |y2 - y1|BC = |y1 - y2|根据矩形的面积公式S = 长 ×宽,我们可以得到两个矩形的面积:S1 = AC × AD = |x2 - x1| × |y2 - y1|S2 = BD × BC = |x1 - x2| × |y1 - y2|由于S1和S2是矩形的面积,所以它们的值必定为正数。

可以发现,S1和S2代表了直角三角形的面积的两倍。

根据勾股定理,直角三角形的斜边的平方等于两个直角边的平方和。

所以我们可以得到以下关系式:斜边的平方 = AC的平方 + AD的平方斜边的平方 = BD的平方 + BC的平方利用这个关系式,我们可以推导出两点间距离的计算公式:斜边的平方 = (x2 - x1)的平方 + (y2 - y1)的平方上述公式即为我们所求的两点间距离的计算公式。

我们可以稍作整理,得到最终的结果:两点间距离= √[(x2 - x1)的平方 + (y2 - y1)的平方]通过这个公式,我们可以方便地求解平面上任意两个点之间的距离。

初二数学两点间距离计算公式推导过程详解初中数学中,计算两点间距离是基础而重要的内容,它在几何、代数、物理等学科中都有广泛应用。

本文将详细解释两点间距离的计算公式推导过程,帮助初二学生更好地理解数学知识。

1. 直角三角形与勾股定理在推导两点间距离的计算公式之前,我们首先回顾一下直角三角形和勾股定理的相关知识。

直角三角形是指其中一个角为90度的三角形,而勾股定理则是指直角三角形中直角边上的两条边的平方和等于斜边上的边的平方,即"a² + b² = c²"。

2. 两点距离的定义在坐标平面中,两个点的位置可以用坐标表示。

设P(x₁, y₁)和Q(x₂, y₂)是坐标平面上的两个点,则点P和点Q之间的距离可以定义为直线PQ的长度。

我们的目标是推导出一种计算点P和点Q之间距离的公式。

3. 两点间距离的推导为了推导出两点间距离的计算公式,我们首先需要构建一个与点PQ垂直的直角三角形。

首先,我们可以使用直线y=x和y=-x将坐标平面分成四个象限。

我们可以将点P(x₁, y₁)和点Q(x₂, y₂)分别归类到不同的象限中。

当点P和点Q位于同一个象限内时,我们可以构建一个与x轴、y 轴以及直线PQ形成的直角三角形。

设α为PQ与x轴的夹角(0 ≤ α ≤ 90度),此时直角三角形的两条直角边分别为PQ在x轴和y轴上的投影长度。

根据勾股定理,我们可以得到直角三角形的斜边的长度c,即点P 和点Q之间的距离:c² = a² + b²而直角三角形的两条直角边a和b可以通过点的坐标计算得到:a = x₂ - x₁b = y₂ - y₁代入上述公式,我们可以得到两点间距离的计算公式:c = √((x₂ - x₁)² + (y₂ - y₁)²)这就是初二数学中计算两点间距离的标准公式。

4. 小结通过推导过程,我们得出了初二数学中计算两点间距离的公式:c = √((x₂ - x₁)² + (y₂ - y₁)²)该公式的推导过程基于直角三角形与勾股定理的基本原理。

高中数学两点距离公式在高中数学的世界里,两点距离公式就像是一把神奇的钥匙,能帮我们解开许多与空间位置相关的谜题。

咱先来说说这两点距离公式到底是啥。

它呀,用数学表达式写出来就是:d = √[(x₂ - x₁)² + (y₂ - y₁)²] 。

这里的 (x₁, y₁) 和 (x₂, y₂) 就是平面直角坐标系里两个点的坐标,而 d 就是这两点之间的距离。

记得我之前教过一个学生小明,他一开始对这个公式那是一头雾水。

有一次上课,我在黑板上画了两个点 A(3, 4) 和 B(6, 8),然后问大家怎么求这两点之间的距离。

大家都开始埋头计算,小明也不例外,可他算来算去就是算不对。

下课后,小明一脸苦恼地来找我,说:“老师,这两点距离公式我怎么都搞不明白,感觉好复杂啊。

”我笑着对他说:“别着急,咱们一起来看看。

”我重新在纸上把这两个点标出来,然后一步一步地带着他代入公式。

“你看,x₁是 3,x₂是 6,y₁是 4,y₂是 8,先算 (x₂ - x₁)²,就是 (6 - 3)²,等于 9 对吧?再算 (y₂ - y₁)²,就是 (8 - 4)²,等于 16 。

然后把这两个加起来,9 + 16 = 25 ,最后再开个平方根,那不就是 5 嘛,这就是 A、B 两点之间的距离。

”小明眼睛一下子亮了起来,说:“原来是这样,老师,我好像有点明白了。

”从那以后,小明经常拿一些类似的题目来找我,渐渐地,他对这个公式越来越熟练,解题速度也越来越快。

这两点距离公式可不只是在平面直角坐标系里有用哦。

比如在解析几何中,要确定两条直线之间的位置关系,或者求一个点到一条直线的距离,很多时候都得依靠这个公式。

还有在实际生活中,咱们也能用到它。

比如说,规划从家到学校的最短路线,或者计算两个建筑物之间的实际距离,都能通过建立平面直角坐标系,然后运用两点距离公式来解决。

总之,高中数学里的这个两点距离公式虽然看起来简单,但其作用可大着呢。

两点间的距离公式§2.8 两点间的距离公式课前⾃主预习[新知梳理]1、平⾯上两点间距离公式:已知111(,)P x y ,222(,)P x y ,则12PP=.在如图所⽰的坐标系中,1||PQ =21||y y -, 2||P Q =21||x x -;在12Rt PQP ?中,12||PP= 特殊地,(0,0)O ,(,)P x y 之间的距离||OP=.[思考讨论]1.(1)已知x 轴上两点1(,0)A x 、2(,0)B x ,则||AB =21||x x -.(2)已知y 轴上两点1(0,)A y 、2(0,)B y ,则||AB =21||y y -. 2.(1)已知两点1(,)A x y 、2(,)B x y ,则||AB =21||x x -.(2)已知两点1(,)A x y 、2(,)B x y ,则||AB =21||y y -. 3.直线1yx ab+=与坐标轴的两交点之间的距离是.4.在坐标系中作出两点1(1,3)P ,2(5,6)P ,构造直⾓三⾓形,求得12||PP =5.课堂互动学习[名师点津]1.记住两点间的距离公式的结构特征,会⽤公式求出三⾓形的边长等距离问题. 2.利⽤三⾓形的边长判断三⾓形的等腰三⾓形还是直⾓三⾓形.3.利⽤对称性可以解决两类类似问题:①在定直线上求⼀点到两定点的距离之和最⼩;②在定直线上求⼀点到两定点的距离之差的绝对值最⼤.4.利⽤坐标法解决平⾯⼏何问题,⾸先要建⽴恰当的直⾓坐标系.建⽴坐标系的原则是:①以题⽬中的已知直线为坐标轴,以已知点为原点;②让尽可能多的点处在坐标系中的特殊位置,这样⽅便计算;③如果条件中有互相垂直的两条直线,可以考虑把它们昨晚坐标轴,如果图形为中⼼对称图形,可以将中⼼作为原点,如果图形为轴对称图形,可以将对称轴作为对称轴.典例精析:[典型例题1]已知(0,1)A ,(2,7)B ,(4,3)C ,求三边的长,并判断ABC ?的形状. [点拨]由距离公式求出三边的长,再由边长判断形状. [解答]由两点间距离公式得||AB =||BC ==||AC ==因为222||||||AC BC AB +=,||||AC BC =,所以ABC ?是等腰直⾓三⾓形. [变式训练1]已知(,2)A a ,(2,3)B --,(1,1)C 且AB AC =,求a 的值. [解答]||AB ==||AC ==因为AB AC =92a =-.[典型例题2]在x 轴上取⼀点P ,使它与两点(1,2)A ,(5,3)B 的距离之和最⼩,并求出最⼩距离.[点拨]作A 关于x 轴的对称点A ',连A B '与x 轴交于点0P ,则0P 为所求.[解答]作A 关于x 轴的对称点A ',则A '坐标为(1,2)-,设P 是x 轴上的任⼀点,连PA '、PB 、A B ',则有||||||PA PB A B ''+≥,当P 是A B '与x 轴交点0P 时,取等号,因为||A B '=所以当P 是A B '与x 轴交点0P 时,||||PA PB '+因为直线A B '的斜率为235154k --==-,经过点(5,3)B ,所有直线A B '的⽅程为53(5)4y x -=-,令0y =,得135x =,即P 的坐标为13(,0)5.[变式训练2]x 轴上的⼀点到定点(0,2)A ,(1,1)B 距离之和的最⼩值为( D ) ABC.D .[典型例题3]已知P 为等腰ABC ?的底边BC 上的任意⼀点,求证:22||||||||AB AP BP PC =+?.[点拨]以底边所在的直线为x 轴,底边的垂直平分线为y 轴建⽴坐标系,再设出有关点的坐标,表⽰出有关线段的长度即可得证.[解析]取BC 的中点O 为原点,OA 所在直线为y 轴,建⽴坐标系.设(0,)A a ,(,0)C b ,则(,0)B b -,由两点间距离公式得 222||AB a b =+,222||AP a x =+,||BP x b =+,||PC b x =-,所以2||||||AP BP PC +?2222()()a x x b b x a b =+++-=+.所以22||||||||AB AP BP PC =+?.[变式训练3]如图,D 为BC 中点,求证:222222A B A C D B D A D C +=++.证明:以D 为原点,BC 所在直线为x 轴建⽴坐标系,设(,)A a b ,(,0)C c ,则(,0)B c -.于是222||()AB a c b =++,222||()AC a c b =-+,222||||BD CD c ==,222||DA a b =+.所以222222222||||()()222AB AC a c b a c b a b c +=+++-+=++,2222222222DB DA DC a b c ++=++,所以222222AB AC DB DA DC +=++.课后分层练习反馈练习:1.以(3,0)A -,(3,2)B -,(1,2)C -为顶点的三⾓形的形状是( C ) A .等腰 B .等边 C .直⾓ D .锐⾓三⾓形 2.已知(,2)M x -到(1,2)N 的距离为5,则x = ( D ) A . 4- B . 2- C . 4-或2 D .4或2-3.已知(1,2)A -,(3,6)B ,(5,5)C -,则ABC ?的边AB上的中线长为.4.点P 在直线y x =上,且P 到(4,3)Q -的距离为5,则P 点坐标为(0,0)(1,1)或. 5.已知正ABC ?的边长为a ,在平⾯上求⼀点P ,使得222||||||PA PB PC ++取得最⼩值,并求最⼩值.[点拨]建⽴直⾓坐标系,设(,)P x y ,和A 、B 、C 的坐标,⽤两点间距离公式得出函数关系.[解析]以AB 边所在直线为x 轴,边AB 的垂直平分线为y轴建⽴直⾓坐标系,如图所⽰.设点(,0)2a A ,则(,0)2a B -,C .设(,)P x y ,则222||||||PA PB PC ++222222()()(22a a x y x y x y =-++++++-222233(x y a a =++≥.当且仅当0x =,y =时,等号成⽴,此时点P坐标为,是正ABC的中⼼,所求最⼩值为2a .6.在y 轴上找⼀点M ,使得M 到两定点(2,1)A 、(4,5)B 的距离之差的绝对值最⼤,并求出最⼤值. [点拨]连结AB 延长交y 轴于0M ,则0M 为所求. [解析]如图,连结MA ,MB ,则有||||||||MA MB AB -≤,当且仅当M 、A 、B三点共线,即M 是直线AB 与y 轴的交点0M 时,取等号,此时 ||||||MA MB -取得最⼤值||5AB ==,直线AB 的斜率是512k -==,所以⽅程为12(2)y x -=-,令0x =,得3y =-,即0(0,3)M -.所以当M 坐标是(0,3)-时,M 到两定点(2,1)A 、(4,5)B 的距离之差的绝对值最⼤,最⼤值是5.拓展训练[能⼒提升]1.求平⾯上整点到直线y=5435x +的距离中的最⼩值.[解答]设整点为(0,0x y ),则它到直线25x -15y+12=0的距离为d ==x 0,y 0z, 故25x 0-15y 0是5的倍数,于是002515122x y -+≥ ,当x 0=-1,y 0=-1时, 002515122x y -+=2.直线L 在两坐标轴上的截距相等,且p (4,3)到直线L的距离为L 的⽅程.[解答](1)当所求直线经过坐标原点时,设其直线⽅程为y=kx由=解得k=-(2)当直线不经过坐标原点时,设所求⽅程为1x ya a+= 即x+y -a=0=解得:a=1或a=13故所求直线⽅程为x+y -1=0或x+y -13=0或y=-(62)x3.已知A (4,-3)、B (2,-1)和直线L :4x+3Y-2=0,求⼀点P ,使PA PB =,且点P 到L 的距离等于2.[解答]设点P 的坐标为(3,-2),k AB =3142-+-=-1,线段的垂直平分线⽅程为y+2=x-3,即x-y-5=0 点P (a ,b )在直线x-y-5=0上,故a-b-5=02=⼜两个式⼦得:14a b =??=?或27787a b ?==-??∴所求的点为P (1,-4)和P (277,-87) 4.已知正⽅形的中⼼为直线x-y +1=0和2x +y +2=0的交点,正⽅形⼀边所在直线⽅程为x +3y -2=0,求其它三边⽅程. [解答]由10220x y x y -+=??++=?将正⽅形的中⼼化为p(-1,0),由已知可设正⽅形相邻两边⽅程为x+3y+m=0和3x-y+n=0 ,∵p 点到各边的距离相等,∴== ,∴ m=4或m=-2和n=6或n=0 ∴其它三边所在直线⽅程为x+3y+4=0,3x-y=0,3x-y+6=05、已知ABC ?是直⾓三⾓形,斜边BC 的中点为M ,建⽴适当的直⾓坐标系,证明:12AM BC =.证明:如图,以Rt ABC ?的直⾓边,AB AC 所在直线为坐标轴,建⽴适当的直⾓坐标系,设,B C 两点的坐标分别为(,),(0,)b o c ,∵M 是BC 的中点,∴点M 的坐标为00(,)22b c ++,即(,)22b c.由两点间的距离公式得AM ==所以,12AM BC =. [⾛近⾼考]1.(2002北京,2)在平⾯直⾓坐标系中,已知两点A (cos80°,sin80°),B (cos20°,sin20°),则|AB|的值是( D )A.21B.22C.23D.1[解析]如图所⽰,∠AOB =60°,⼜|OA|=|OB|=1 ∴|AB|=1课程资源链接[知识卡⽚]两点间距离公式同轴两点求距离,⼤减⼩数就为之。

两点之间距离公式初中

初中的点之间距离的计算公式是:

1. 两点间的距离(d)等于两点的横坐标(x1、x2)和纵坐标(y1、y2)差的平方和的平方根:

d=√((x1-x2)2+(y1-y2)2)

2. 三点形成的三角形的斜边d1的长度可以通过两个点的横坐标和纵坐

标之差来确定:

d1=√((x1-x3)2+(y1-y3)2)

3. 三角形的面积可以求出来,用海伦公式表示如下:

S=√(p(p-a)(p-b)(p-c))

其中,a、b、c分别为三边的长度,p=(a+b+c)/2

4. 根据勾股定理,计算钝角三角形的斜边,可以求出其他两个边的平

方和:

d2=√(a2+b2-2abcosA),

其中A为钝角点关于直角点构成的夹角。

5. 普通正多边形的周长可以使用以下公式表达:

P=(a1+a2+…+an)/2

6. 椭圆的面积可以使用以下公式求出:

S=πab

其中,a和b分别表示椭圆的长半径和短半径。

7. 圆的面积可以使用以下公式求出:

S=πr2

其中,r表示圆的半径。

§19.10 两点的距离公式

教学目标:

1、让学生经历探求直角坐标平面内任意两点之间距离的过程,体会从特殊到一般,再从一般到特殊的思维方法,掌握两点之间距离公式。

2、学会应用数形结合、方程思想以及分类讨论等数学思想方法。

3、会利用两点的距离公式解决一些基本的简单问题。

教学重点、难点:

重点:直角坐标平面内两点之间距离公式的推导及其应用

难点:直角坐标平面内任意两点之间距离公式的推导

教学过程:

1、复习引入:

已知直角坐标平面内A(-3,2),B(4,1),C(-3,1)

求①B 、C 两点的距离

X 轴或平行于X 轴的直线上的两点 的距离AB= ②A 、C 两点的距离

Y 轴或平行于Y 轴的直线上的两点 的距离CD= ③A 、B 两点的距离

2、探求新知: 任意两点之间距离公式

y)B(),A 21,、(x y x |

| 21x x -

)y D(),C 21,、(x y x |

| 21y y -

如果直角坐标平面内有两点A(x 1,y 1)、B(x 2,y 2),那么A 、B 两点的距离 AB = 221221)()y y x x -+-(

3、练一练:

求下列两点的距离

(1)A(1,2)和B(4,6)

(2)C(-3,5)和D (7,-2)

4、例题讲解:

例1、已知坐标平面内的△ABC 三个顶点A 、B 、C 的坐标分别为A(-1,4)、B(-4,-2)、C(2,-5),判定这个三角形的形状?

例2:已知直角坐标平面内的两点分别是A(3,3)、B(6,1)

① 点P 在x 轴上,且PA = PB ,求点P 的坐标。

变一变:②点P 在y 轴上,且PA = PB ,求点P 的坐标。

5、归纳总结:

6、布置作业:。