造山带与造山作用

- 格式:ppt

- 大小:2.25 MB

- 文档页数:37

陆内造山作用和造山带介绍胡经国本文作者的话长安大学地球科学学院杨志华先生等在《矿物岩石》第21卷2001年9月第3期总第85期发表的《论陆内造山作用和陆内造山带》一文,值得一读。

现将该文内容介绍于下,供读者阅读和研究。

文中小标题为本文作者所加,仅供参考。

下面是正文该文摘要中国大陆造山带,按属性特征可以划分为三种类型和三个发展阶段。

板块构造体制下的洋盆或过渡性洋盆转化为造山带以后的板内沉积盆地与造山带的转化,是中国大陆岩石圈划时代的造山作用,形成最重要的造山带。

把造山带限制在洋盆俯冲碰撞阶段,与中国造山带的实际相差甚远。

一、盆-山转换对中国大陆造山带的认识,不少地质学家在近期的讨论中发表了看法。

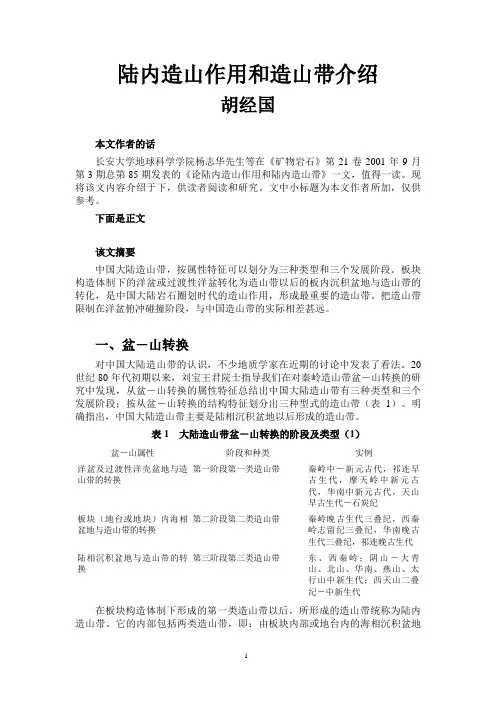

20世纪80年代初期以来,刘宝王君院士指导我们在对秦岭造山带盆-山转换的研究中发现,从盆-山转换的属性特征总结出中国大陆造山带有三种类型和三个发展阶段;按从盆-山转换的结构特征划分出三种型式的造山带(表1)。

明确指出,中国大陆造山带主要是陆相沉积盆地以后形成的造山带。

表1大陆造山带盆-山转换的阶段及类型(1)盆-山属性阶段和种类实例洋盆及过渡性洋壳盆地与造山带的转换第一阶段第一类造山带秦岭中-新元古代,祁连早古生代,摩天岭中新元古代,华南中新元古代,天山早古生代-石炭纪板块(地台或地块)内海相盆地与造山带的转换第二阶段第二类造山带秦岭晚古生代三叠纪,西秦岭志留纪三叠纪,华南晚古生代三叠纪,祁连晚古生代陆相沉积盆地与造山带的转换第三阶段第三类造山带东、西秦岭;阴山-大青山、北山、华南、燕山、太行山中新生代;西天山二叠纪-中新生代在板块构造体制下形成的第一类造山带以后,所形成的造山带统称为陆内造山带。

它的内部包括两类造山带,即:由板块内部或地台内的海相沉积盆地形成以后转化成的造山带,以及陆相沉积盆地形成以后形成的造山带。

板块内部或地台内的海相沉积盆地形成以后转化为造山带的事实,已经被国内外的许多造山带所证实。

例如,冒地槽与造山带之间的转换、拗拉槽与造山带之间的转换等,都是板内海相盆地转变为造山带的实例。

漫话造山作用与造山带(1)胡经国一、造山作用与造山带的概念及其演变1、概念的起源与应用造山作用的概念起源于早期地质学家对地球表面山脉成因的思考。

最早提出造山作用(Orogeny,或造山运动)这一术语的Boue(1874)指出,山脉的形成是构造原因引起的。

Gibert(1889)指出,造山作用就是形成山脉的过程。

显然,早期地质学家就已经把造山作用理解为以山脉为结果的一种构造作用。

造山作用这一术语于19世纪在欧洲大陆广泛应用,但是其应用却因人而异。

有的侧重它的地貌表现,而有的则侧重它的构造意义。

Gilbert(1890)提出,造山作用是指不同于造陆运动(Epeirogenic)的、产生山脉的地壳构造运动。

Stifle(1919)提出,造山作用是指改变岩石组构的幕式过程;这一过程包括褶皱和逆冲等挤压变形、钙碱性岩浆活动和区域变质作用。

Davis(1984)在其《区域和岩石构造地质学》教科书中提出的定义是:“造山带是地壳中一条巨大的、通常呈直线到弧形的构造带,机械变形强烈和或热液活动集中。

……山脉是造山带的一种表现,并不是我们所谓造山带的全部。

古代的造山带虽然是仍然可以辨认出来的区域变形带,但是已夷平为大陆内部的平原;而目前正在形成的造山带,其主要构造部分可能不在山脉中,而位于地表10 公里、50公里甚至100公里以下。

若山脉确实存在,则正好是一个造山带的顶部”。

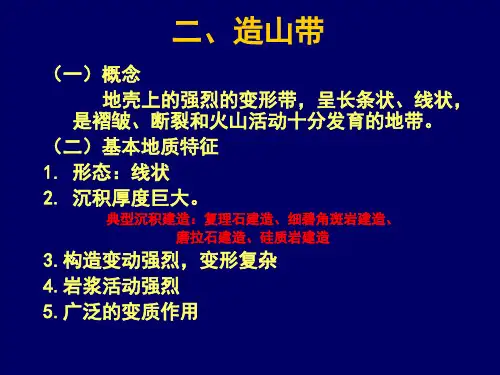

1993年版大百科全书地质学卷给出的造山带(Orogen)的定义是:经受了强烈褶皱及其它变形而生成的线状大地构造单元,由一定地史时期的活动带演化而成,并相对于稳定的克拉通而存在。

在地槽学说中,造山带是指地槽演化的终结产物,地槽褶皱回返的产物,又称为褶皱带。

造山作用与造山带这些古老的术语,在经典槽台学说关于地壳演化理论、区域地质、地质矿产研究等方面都产生过巨大的影响,并且得到了广泛的应用。

造山带这一术语自其被提出以来,作为与克拉通相对应的大地构造单元,在阐述诸如阿尔卑斯、喜马拉雅等具有全球规模的巨大山系的性质、构造和成因以及解译造山作用过程等方面,都起到了重要的作用。

收稿日期:2009-11-16;改回日期:2009-12-02基金项目:中国地质调查局地质大调查项目(1212010711816)资助。

作者简介:杨经绥,男,1950年生,研究员,博士生导师,主要从事造山带蛇绿岩和超高压变质岩研究;E-mail :yangjingsui@ 。

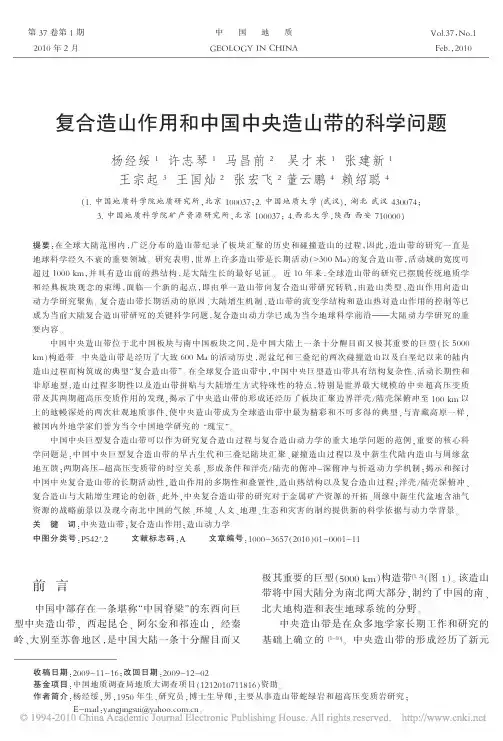

中国地质GEOLOGY IN CHINA第37卷第1期2010年2月Vol.37,No.1Feb.,2010前言中国中部存在一条堪称“中国脊梁”的东西向巨型中央造山带,西起昆仑、阿尔金和祁连山,经秦岭、大别至苏鲁地区,是中国大陆一条十分醒目而又极其重要的巨型(5000km )构造带[1,2](图1)。

该造山带将中国大陆分为南北两大部分,制约了中国的南、北大地构造和表生地球系统的分野。

中央造山带是在众多地学家长期工作和研究的基础上确立的[1-10]。

中央造山带的形成经历了新元复合造山作用和中国中央造山带的科学问题杨经绥1许志琴1马昌前2吴才来1张建新1王宗起3王国灿2张宏飞2董云鹏4赖绍聪4(1.中国地质科学院地质研究所,北京100037;2.中国地质大学(武汉),湖北武汉430074;3.中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037;4.西北大学,陕西西安710000)提要:在全球大陆范围内,广泛分布的造山带纪录了板块汇聚的历史和碰撞造山的过程,因此,造山带的研究一直是地球科学经久不衰的重要领域。

研究表明,世界上许多造山带是长期活动(>300Ma )的复合造山带,活动域的宽度可超过1000km ,并具有造山前的热结构,是大陆生长的最好见证。

近10年来,全球造山带的研究已摆脱传统地质学和经典板块观念的束缚,面临一个新的起点,即由单一造山带向复合造山带研究转轨,由造山类型、造山作用向造山动力学研究聚焦。

复合造山带长期活动的原因、大陆增生机制、造山带的流变学结构和造山热对造山作用的控制等已成为当前大陆复合造山带研究的关键科学问题,复合造山动力学已成为当今地球科学前沿———大陆动力学研究的重要内容。

江南造山带东段新元古代至早中生代多期造山作用特征江南造山带东段是指中国东南部地区的一段地区,地处南岭山脉东部,呈南北走向。

该地区是以新元古代至早中生代为主的多期造山作用的典型地区,具有非常重要的地质意义。

下面,本文将从不同的时间段,阐述江南造山带东段多期造山作用的特征。

1. 新元古代:在这一时期,该地区经历了早期造山的过程。

受到板块运动的影响,地壳开始向内挤压,但因为岩石的韧性较强,在挤压的过程中形成了山脉和多个折线。

同时,在长时间的剧烈挤压作用下,岩石发生变形,形成了层理和节理。

这些岩石层理、节理的走向和角度,对后续造山活动造成了影响。

2. 早古生代:在这一时期,该地区发生了中期的造山活动。

在造山过程中,受到前期的岩石层理和角度的影响,裂隙和断层开始出现,形成了规模更大的山脉和更深的地质槽。

同时,因为在这一时期,古大陆向南扩张,海洋地壳被挤压形成新的造山带。

3. 中生代早期:在这一时期,下部地壳运动作用力强,从而形成了剧烈的挤压和转换活动,新的分层带和折线形成了。

由于压力的不均衡作用,形成了长条形地区的断裂带。

此外,在这一时期,海洋地壳被挤压,形成了中央山脉。

4. 中生代晚期:在这一时期,上层岩石经历了侵蚀作用,而下部地壳则向上隆起形成了新的山脉。

此时,由于地壳隆起,形成了较大的地堑和高山链。

同时,压缩导致的地壳内变形,也促进了低角度的逆冲断裂、复活节裂至和花岗岩、斜长岩体的形成。

综上所述,江南造山带东段在新元古代至早中生代期间,经历了多个时期的造山作用。

由于不同时间的地壳运动作用力强度不同,因此在不同的时期,形成了不同规模、不同形态的山脉和地质槽。

同时,在长时间的岩石作用下,岩石层理、节理的走向和角度对后续的造山活动也有着重要的影响。

三、名词解释①D”层:地幔底部靠近地核的200 km 或300 km的层,化学成分不同于其他地幔物质。

②前陆盆地:又称山前坳陷,介于克拉通与造山带前缘的沉积盆地。

③大火成岩省:由于地幔柱的上顶,导致岩石圈隆起,拉伸,张裂,在地表喷出形成的面积十分巨大的黑色岩系,并伴有一定的侵入岩。

④剥离断层:大规模的低角度正断层,上陡下缓成犁状。

⑤A型俯冲:是指一个大陆岩石圈板块向另一个大陆岩石圈板块之下的俯冲作用。

⑥沉积建造:在一定性质和类型的构造区内及其构造发展阶段中,受古地理条件影响而形成的在沉积相上有生因联系的沉积岩群。

⑦低速高导层:地震波波速底,电导率高的高的部分相当于过去的康氏面。

⑧浊积岩:浊流形成的各类岩石的总称,常见的有英砂岩质的或者灰岩质的。

⑨细碧岩:在说的参与下形成的变质基性火山岩,或是变质的玄武岩。

⑩角斑岩:是海相的中性喷发岩,呈致密角岩状,斑状结构,斑晶多为钠长石或钠.更长石。

⑾地盾:地台的二级构造单元,相对最稳当的部分,长期处于相对上隆期,没有或者很少有沉积盖层,平面呈盾状。

⑿地轴:地台的二级构造单元,相对活动性较大的部分,长期处于相对上隆期,没有或者很少有沉积盖层,平面呈轴状。

⒀转换断层:是横切洋脊的一种剪切断层,且在方向上平行于扩张方向。

⒁贝尼奥夫带:是岩石圈板块貌插入地幔的板块实体,常与海沟相连,在地表上由地震带反应。

⒂热点:是指地幔中相对固定和长期的热物质活动中心,也是地幔柱在地表的显示,具有较高的热流值。

⒃三联结合点:3个板块边界的交汇点。

⒄TTG:原岩为英云闪长岩—奥长花岗岩—花岗岩的麻粒岩。

⒅优/冒地槽:优-有火山岩的地槽冒-没有或者很少火山岩的地槽。

⒆坳拉谷:又称抝拉槽、裂陷槽指以正断层为边界、发育于克拉通内的地槽或地堑。

①叠瓦构造:又称叠瓦冲断层,由互相叠置且倾向相近的一系列逆冲断层和像瓦片一样的断组成,各断层的上盘依次相对上冲。

呈屋顶瓦片或者鳞片状依次叠覆。

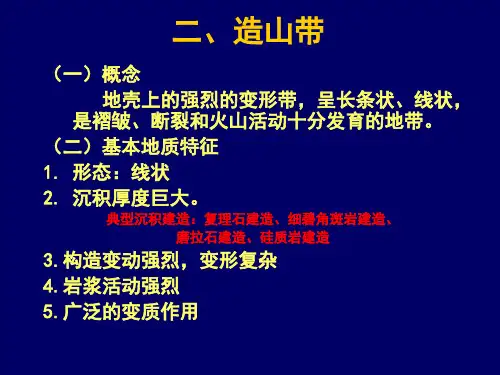

②造山作用:是造成岩石圈横向收缩,垂向增厚,隆升成山的作用。

中国区域大地构造学第 1 章:地球的层圈结构1.陆壳与洋壳的差别?厚度:陆壳厚,洋壳薄;陆壳平均33km,最厚达80km(青藏),洋壳平均7km。

组成: 陆壳为三大岩类, 洋壳主要为玄武岩;陆壳上部硅铝层,下部硅镁层,洋壳为硅镁层。

构造: 陆壳复杂(存在褶皱和断裂), 洋壳简单(无褶皱)。

年龄:陆壳老(最老44-45亿年),洋壳新(最老2亿年)。

2.岩石圈、软流圈岩石圈:地壳与上地幔的顶部(盖层)由固态岩石组成的圈层。

软流圈:位于岩石圈之下,与上地幔过渡层之间,是地震波速低速带。

第 2 章:地槽-地台学说1.地台地台:地壳上稳定的,自形成后不再遭受褶皱变形的地区;岩层产状十分平缓,具有十分平坦的地貌;具有双层结构基底和盖层。

2.地盾地盾: 地台上的相对最稳定的部分,长期处于相对上隆,没有或很少有沉积盖层,前寒武纪变质基底大面积出露,周缘被有盖层的地台所环绕,平面形态呈盾状。

3.克拉通克拉通:地壳上已达到稳定的、并在漫长的地质时代里(至少自古生代以来) 已很少受到变形的部分。

4.地台基本特征1.地台是块状的辽阔地貌单元,一般具等轴状展布的几何形态,多为圆形、多边形的平原、高原或盆地。

2地台具有双层结构,基底和盖层:盖层:由显生宙岩系组成,厚度小,变形微弱,未变质。

基底:时代老,厚度大,主要为褶皱变质岩组成,常伴有岩浆岩。

从这种结构上看,地槽褶皱上升后,再次下降接受沉积,可形成地台;因此,地槽经过造山作用演化形成地台。

3. 地台发展过程中保持相对的稳定,主要体现在稳定的盖层沉积上,岩相和厚度比较稳定。

4.地台区有自己的特征沉积建造和建造序列,沉积岩层之间多为整合或平行不整合接触。

5.在其发展过程中岩浆活动微弱、有些岩浆活动主要与深断裂有关。

6.演化过程中构造运动较弱,常形成一些同沉积的宽缓褶皱,具有一定的继承性。

7.地台基底岩系中有各种变质矿产,盖层中主要为一些外生矿产。

5.构造层构造层: 地壳发展过程中在一定构造单元里于一定构造阶段中形成的岩层组合。

写一篇西天山造山带的古生代造山过程的报告,800字

西天山造山带的古生代造山过程报告

西天山造山带位于中国西南部,是著名的古生代造山运动之一。

西天山的形成源于地质时期的构造活动,主要包括前寒武纪、奥陶纪和泥盆纪,总体上来说,西天山形成了一个紧凑的山脉。

通过对西天山古生代造山过程的研究,可以得出一般的结论,首先,在北太平洋板块和印度板块的碰撞及后续的冲积物沉积、改造作用,产生了厚的碰撞盆地,而碰撞后的板块的运动,使得增生的火山活动扩散到西天山及其周围;其次,火山成分的构成,和火山岩浆柱的形成等,也是导致西天山形成的重要因素。

此外,西天山造山过程中也有大量侵入构造活动,如斜张构造、断裂构造等,这些也是西天山形成的重要因素。

总之,西天山造山过程是一个复杂的过程,它涉及到许多相互作用的因素,还有大量的侵入、改造、火山活动等破坏性机制的存在。

这些因素都对西天山的形成起到重要的作用,与此同时,时间上也是一个重要考虑因素,只有时间的冲击,才能真正使这些机制得以实现。

岩石圈类型及特征(一)岩石圈类型岩石圈主要由玄武质层(硅镁铁层)、花岗质层(硅铝层)和沉积岩层所组成,由于地壳是岩石圈的主体,所以对于岩石圈的类型划分可以通过地壳加以讨论。

根据地壳厚度、结构和组成的不同,地壳可以分为三类:大陆型地壳、大洋型地壳和过渡型地壳。

1.大陆型地壳大陆型地壳简称大陆壳或陆壳,主要指大陆和被海水淹没的大陆部分,约占全部地壳面积的1/3。

平均厚度为35km,在大陆边缘地区厚度较薄约20km,但在年青造山带厚度很大,可达60-70km(如喜马拉雅山区)。

陆壳的结构自上而下可分为三层:顶层为沉积岩盖层。

厚0-10km,密度为1.46g/cm3 。

纵波波速Vp=2-4km/s;中层为花岗岩质层,厚度为10-20km,密度为2.7g/cm3,纵波波速Vp=5.8-6.2km/s;下层为玄武岩质层,厚度为1.5-2.5km,密度为2.9g/cm3,纵波波速Vp =6.5-6.9km/s。

其中顶层和中层组合称上壳层,与下层的下壳层形成明显的双层结构,康拉德面为上、下壳层间的分界面。

地震和电导资料分析,陆壳区的康拉德面并不十分清楚,可能呈逐渐过渡关系。

大陆型地壳的物质成分比较复杂,其中上壳层的成分大致与花岗闪长岩或石英闪长岩相当,下壳层的成分大致与辉长岩、闪长岩或硅质石榴石麻粒岩成分相当。

2.大洋型地壳大洋型地壳简称大洋壳或洋壳,分布于大洋盆地之下,约占地壳面积的2/3,全为4km深的海水覆盖。

洋壳顶部除有薄层沉积外广泛发育玄武岩质的硅镁层,缺少陆壳中所特有的花岗岩质层,故洋壳内部结构较陆壳简单,组分也较单一。

洋壳可分为三层:表层为水体下松散或半松散末固结的沉积物,厚度0-1km,Vp=2-4km/s,在海岭区较薄,大洋盆地较厚;中层为玄武岩质火山岩,厚度为0.7-2.0km,Vp=4.5-5.5km/s;下层由大洋型拉斑玄武岩与辉长岩组成,厚度为3-7km,Vp=6.5-6.9km/s。