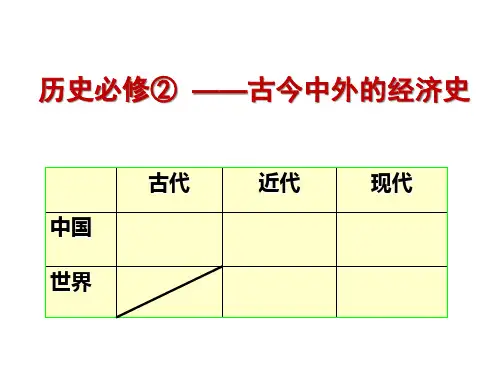

专题一 古代中国经济的基本机构与特点 高考历史(经济史模块)

- 格式:docx

- 大小:165.05 KB

- 文档页数:10

高三历史古代中国经济的基本结构与特点试题答案及解析1.天宝二年(713)韦坚为唐玄宗从南方采办的货物中大多是来自民间作坊的杰作:“若广陵君(杨州市)船,即于栿背上堆积广陵所出锦、镜、铜器、海味;丹阳郡(江苏镇江)船,即京口绫衫缎;晋陵郡(江苏常州)船……;会计郡(浙江绍兴)船……;南海郡(广州)船,……”(《旧唐书·韦坚传》)材料表明唐代A.经济重心南移的完成B.私营手工业占据主导地位C.形成专业性生产区域D.家庭手工业得到较大发展【答案】C【解析】从材料所反映的不同地区以出产不同的商品出名,某个地方专门生产某种商品,且在行业内有较大影响,可以看出已经形成专业性生产区域,故答案为C项。

A是在两宋时期;B是在明朝中叶之后;D项材料没有体现,材料所述商品应为民营手工业而非家庭手工业生产,排除。

【考点】古代中国的经济结构和特点·古代手工业的进步·地域特点2.战国《吕氏春秋•任地》载:“上田弃亩(垄),下田弃圳(沟);五耕五耨,必审以尽;其深殖之度,阴土必得,大草不生,又无螟蜮(虫类);今兹美禾,来兹美麦。

”材料表明这一时期A.铁犁牛耕成为主要耕作方式B.农业生产已经懂得精耕细作C.水利灌溉推动农业迅速发展D.私有制提高了土地利用效率【答案】B【解析】试题解析:材料中原文论述了如何耕作土地,如何种植农作物,描述了我国战国时期垄作法的耕作模式和优点,是精耕细作的表现,结合史实可以知道 B 项表述正确,符合材料涵义。

A项内容出现在汉代,C、D项说法材料没有体现。

3.南宋诗人范成大《四时田园杂兴》云:“下田戽(汲)水出江流,高垄翻江逆上沟;地势不齐人力尽,丁男长在踏车头。

”该诗句能够反映出当时()A.耕犁技术取得重大进步B.灌溉工具用于农业生产C.筒车已经用于农业灌溉D.水排冶铁提高生产效率【答案】B【解析】本题主要考查中国古代灌溉工具。

根据材料关键信息“戽(汲)水”“高垄”分析可知诗中描述的是田地里农业灌溉的场景,反映了当时灌溉工具用于农业生产,故B项正确。

高三历史古代中国经济的基本结构与特点试题答案及解析1.雍正元年(1723年)下令说,“开垦一事,于百姓最有裨益”,要求“凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报”。

规定新开水田六年后纳税、旱田十年后纳税,禁止地方官吏阻挠或趁机勒索,对垦种成效显著地区的官吏予以奖励。

对此不合理的推论是A.鼓励垦荒、减税,有助于社会矛盾的缓和B.大量垦荒,可能加速人口的增长C.禁止官吏勒索,保证了清朝政治的清廉D.过度垦荒,容易造成环境的破坏【答案】C【解析】本题主要考察的是对材料的理解分析能力。

从材料“开垦一事,于百姓最有裨益”“凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报”“新开水田六年后纳税、旱田十年后纳税,禁止地方官吏阻挠或趁机勒索,对垦种成效显著地区的官吏予以奖励”并结合所学知识可知,清政府鼓励垦荒,这有利于社会矛盾的缓和,可能加速人口的增加,但过度垦荒,容易造成环境的破坏,故ABD项正确;材料中禁止官吏勒索,是为了垦荒,但无法保证清朝政治的清廉,故C项错误。

所以答案选C。

【考点】古代中国的经济·农业的主要耕作方式和土地制度·鼓励垦荒2.清《景德镇陶录》载:“景德……业制陶器,……四方远近,挟其技能以食力者,莫不趋之如鹜。

……景德镇属浮梁之兴西乡……以致陶之业、陶之人,及陶中所有之事,几皆半于浮。

”材料表明当时景德镇A.制瓷业开始兴起B.出现靠出卖劳动力谋生的群体C.全员参与瓷器生产D.民营手工业产品已占领整个市场【答案】B【解析】本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。

由“四方远近,挟其技能以食力者,莫不趋之若鹜”可知当时已经出现靠出卖劳动力谋生的群体,故本题选B项。

A项不符合史实,东汉早已有制瓷业;C 项从材料无法体现;明朝中后期以后,民营手工业居于主导,但不是占领了整个市场,D项表述错误。

3.《中国经济制度史论》中说:“中国传统手工业各大部门都曾有过工场雇佣工人操作生产的记载,唯独棉纺织业没有任何手工工场的确切报道”。

高考历史知识点:古代中国经济的基本结构与特点1500字古代中国经济的基本结构与特点古代中国经济的基本结构可以分为农业经济、手工业经济和商业经济三个主要部分。

这三个部分在古代中国的经济中各自扮演着重要的角色,共同构成了古代中国经济的基本框架。

首先是农业经济。

古代中国是一个农业社会,农业经济在古代经济中起着基础和主导作用。

古代中国农业以种植和养殖为主要方式,主要农作物有稻谷、小麦、蔬菜等。

古代农业的发展离不开三农政策的支持,包括土地制度、税收等措施,这些措施有助于推动农业经济的发展和社会稳定。

此外,农业在古代社会中也起到了保障食物供应、维持社会稳定和推动经济增长的重要作用。

其次是手工业经济。

古代中国的手工业经济以家庭手工业为主导,包括纺织业、瓷器业、木器业等。

古代手工业发达,技术熟练,产品品质精良,在国内和国际市场上都享有盛誉。

手工业经济在古代社会中扮演着重要的角色,既满足了人们的日常生活需要,又为贸易和商业提供了原材料和产品。

最后是商业经济。

古代中国的商业经济起步较晚,但在后期逐渐发展壮大。

商业经济主要以城市商业为中心,城市作为商业集散地和贸易中心,积聚了大量商品和商贾。

商业经济促进了商品产销的发展,推动了经济的繁荣和城市的繁华。

古代中国的商业交往主要以陆上贸易为主,丝绸之路等重要贸易通道的开通推动了古代中国商业经济的发展。

古代中国经济的特点主要体现在以下几个方面:首先是自给自足的封闭经济。

由于交通不便、通讯不畅,古代中国的经济主要以封闭和自给自足为特点。

各地的生产和消费都较为独立,难以实现统一的市场和经济体系。

其次是农业经济的主导地位。

古代中国是一个农耕社会,农业经济在整个经济体系中起着基础和主导作用。

农产品的生产和供应、农民的生活和社会稳定都与农业经济密切相关。

再次是政府的控制和干预。

古代中国的经济活动受到政府的广泛控制和干预,政府制定了一系列的政策和措施来调控经济,包括土地制度、税收制度、市场监管等。

高考历史专题一《古代中国经济的基本构造与特色》复习纲要新人教版第一节古代中国的农业经济【课程标准】1、知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度2、认识古代中国农业经济的基本特色。

一、“神农”传说1、中国自太古时代起,农业就开始在经济中据有主导地位。

2、农耕作为最基本的经济形式,支撑着中国古代社会的社会生产和社会生活。

3、中国古代的全部文明成就,都成立在农业经济正常发展的基础之上。

4、听说,神农氏创制了原始农具耒(lei)、耜(si),教育公众耕作,还进行了农作物件种的改进实践,这全部对农业经济的贡献是巨大的。

二、耕作方式的演进和生产工具的改革1、原始农业的产生:“刀耕火种”、“火耕”2、距今七八千年前:中国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”时代3、春秋战国期间:铁犁牛耕,中国古代农业的传统耕作方式形成。

牛耕在春秋末年盛行是我国农业技术史上农用动力的一次革命,当前发现最早的铁犁具是战国期间的。

汉代已在全国范围广泛推行牛耕(二牛抬杠→ 一牛挽犁),并且耕犁基本定型。

三、中国古代的土地制度1、原始社会:土地公有制2、奴隶社会(商周):国王全部的贵族土地全部制(井田制)①全部土地属于国王全部。

国王把直接控制以外的土地,分封给诸侯,诸侯又将土地分赏给卿医生。

受田者只有使用权,没有全部权,只好世代享受,不可以转让与买卖,并要向国王肩负义务。

②诸侯、卿医生逼迫奴隶和庶民集体耕作,并支配全部的劳动产品;③西周期间,耕地阡陌纵横,形同井字,称为井田。

▲井田制崩溃的原由① 根根源因是生产力的发展──铁犁牛耕的出现,大批的荒地获取开垦,私田大批增添,私田不向国君缴纳赋税。

②因为战争屡次,井田上的劳动力减少,井田制日趋崩溃。

③以鲁国为代表的各诸侯国为增添收入,进行税制改革,不论公田、私田,一律按亩纳税,促进了土地由国有向私有的转变。

3、封建社会(战国以来):封建土地全部制①大大小小的封建地主据有全国大多数土地,并利用政治经济特权,大批吞并农民土地。

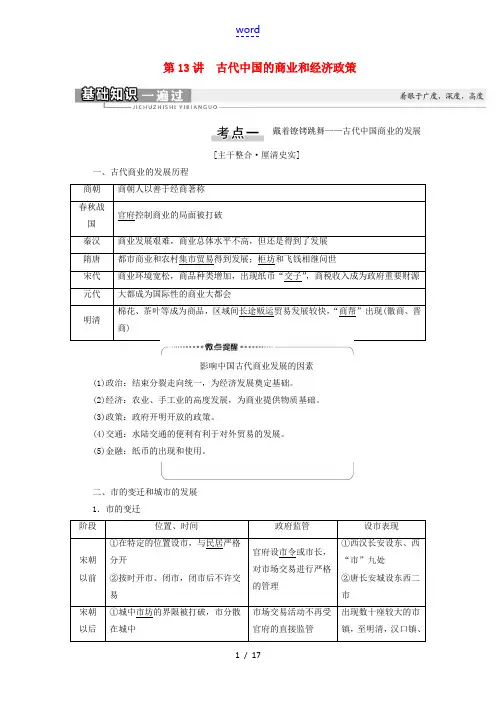

第13讲古代中国的商业和经济政策戴着镣铐跳舞——古代中国商业的发展[主干整合·厘清史实]一、古代商业的发展历程商朝商朝人以善于经商著称春秋战国官府控制商业的局面被打破秦汉商业发展艰难,商业总体水平不高,但还是得到了发展隋唐都市商业和农村集市贸易得到发展;柜坊和飞钱相继问世宋代商业环境宽松,商品种类增加,出现纸币“交子”,商税收入成为政府重要财源元代大都成为国际性的商业大都会明清棉花、茶叶等成为商品,区域间长途贩运贸易发展较快,“商帮”出现(徽商、晋商)影响中国古代商业发展的因素(1)政治:结束分裂走向统一,为经济发展奠定基础。

(2)经济:农业、手工业的高度发展,为商业提供物质基础。

(3)政策:政府开明开放的政策。

(4)交通:水陆交通的便利有利于对外贸易的发展。

(5)金融:纸币的出现和使用。

二、市的变迁和城市的发展1.市的变迁阶段位置、时间政府监管设市表现宋朝以前①在特定的位置设市,与民居严格分开②按时开市、闭市,闭市后不许交易官府设市令或市长,对市场交易进行严格的管理①西汉长安设东、西“市”九处②唐长安城设东西二市宋朝以后①城中市坊的界限被打破,市分散在城中市场交易活动不再受官府的直接监管出现数十座较大的市镇,至明清,汉口镇、②经营时间限制被打破,早市、夜市昼夜相接某某镇、某某及朱仙镇成为四大商业名镇2.城市的发展(1)原因:丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等,催生了一批批城市的兴起与繁荣。

(2)表现①北方:长安、某某、某某、大都等大城市,既是不同时期的政治中心、军事重镇,也是著名的商业中心。

②南方:某某、某某等南方城市逐渐繁荣,出现“扬一益二”的说法。

三、官府控制下的对外贸易1.表现(1)西汉时期:由于开通陆上和海上两条丝绸之路,中外贸易逐渐发展起来。

(2)唐朝时期:某某成为重要的外贸港口,政府在这里设市舶使专门管理对外贸易。

(3)两宋时期:海外贸易税收成为南宋国库重要财源。

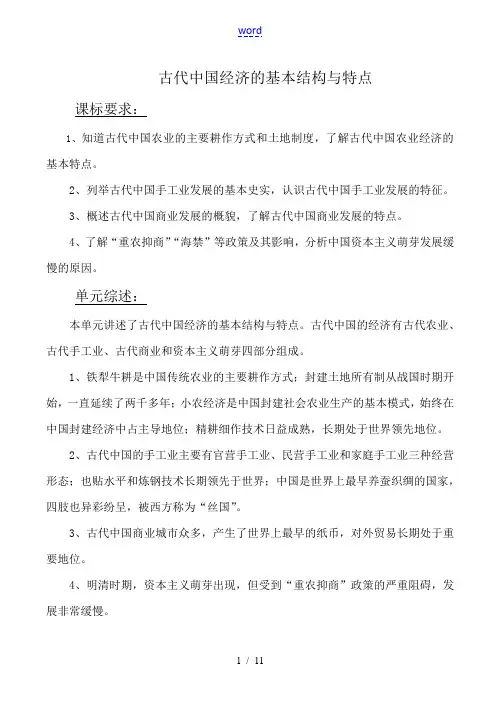

古代中国经济的基本结构与特点课标要求:1、知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。

2、列举古代中国手工业发展的基本史实,认识古代中国手工业发展的特征。

3、概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。

4、了解“重农抑商”“海禁”等政策及其影响,分析中国资本主义萌芽发展缓慢的原因。

单元综述:本单元讲述了古代中国经济的基本结构与特点。

古代中国的经济有古代农业、古代手工业、古代商业和资本主义萌芽四部分组成。

1、铁犁牛耕是中国传统农业的主要耕作方式;封建土地所有制从战国时期开始,一直延续了两千多年;小农经济是中国封建社会农业生产的基本模式,始终在中国封建经济中占主导地位;精耕细作技术日益成熟,长期处于世界领先地位。

2、古代中国的手工业主要有官营手工业、民营手工业和家庭手工业三种经营形态;也贴水平和炼钢技术长期领先于世界;中国是世界上最早养蚕织绸的国家,四肢也异彩纷呈,被西方称为“丝国”。

3、古代中国商业城市众多,产生了世界上最早的纸币,对外贸易长期处于重要地位。

4、明清时期,资本主义萌芽出现,但受到“重农抑商”政策的严重阻碍,发展非常缓慢。

学法指导:1、在学习本单元内容时,应注意中国古代农业、手工业、商业和资本主义萌芽之间的内在联系,以加深对中国古代经济的整体认识。

2、应注意联系当时中国的政治、文化发展状况,以弄清他们之间的相互作用。

3、应注意联系当时世界各国的经济发展状况,以看清古代中国经济从长期领先于世界道逐渐落后于欧美国家的发展轨迹。

重难突破:中国古代农业的耕作方式的发展变化、中国古代农业经济的基本特点发展变化:(1)原始农业的产生最初只是播种和收获,后来采用刀耕火种,随着耒耜等生产工具的出现,七八千年前,中国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”时代;(2)商周时期出现了少量青铜农具和中耕农具,掌握了排灌、施肥、除草和灭虫等技术;(3)春秋战国时期铁器、牛耕的使用和推广、施肥和灌溉技术的发展,标志着铁犁牛耕这种中国古代农业的传统耕作方式形成。

高考历史古代中国经济的基本结构与特点高考历史中,古代中国经济是一个重点考察内容,它不仅关乎历史文化,更涉及今天中国经济的发展。

其中,古代中国的经济基本结构和特点是最重要的部分之一。

下面将从三个方面分析古代中国经济的基本结构与特点:农业经济、手工业经济和商贸经济。

农业经济:在古代中国,农业经济是最基本、最重要的经济形式。

农业生产的主要方式是种植和养殖。

农业生产力的提高对整个社会的发展具有决定性的作用。

在古代农业生产中,水利工程的创新使得农业生产大幅度提高。

早在公元前2200年,我国开始修建渠道、水闸以及翻地等农业水利工程。

通过水利工程的使用,千年古河道灌溉制度的运用,使得古代中国的农业生产力大幅度提高,也使得中国的农业产品出口量及内部供给水平都得到了提升。

在古代中国,农业在经济中的地位非常重要,因此加强对农业的扶持一直是古代政府的首要任务。

中国古代农业生产的吸引力在于市场需求的旺盛,生产自给自足的农耕经济在秦朝即已形成,因此使得农村经济体制逐渐稳定,以及乡村地区的产业结构也逐渐形成。

手工业经济:手工业经济也是古代中国经济的重要组成部分。

手工业在古代中国经济中占有重要地位,制物、制器、制衣等各种行业都逐渐发展起来。

古代的手工业经济发展水平堪比现代工业,受到精湛的技艺的制作的工艺美术具有很高的收藏价值。

古代的手工业也不同于现代工业,其生产主要基于农村手工作坊,工人在家中制作产品,同时也满足着当地居民的需求。

产品主要根据当地特色进行生产和销售。

在手工业的发展中,商业因素在其中起到了重要的作用,使得生产流通渠道拓宽,生产物品的质量也随之提高。

商贸经济:商贸经济是古代中国经济的重要组成部分,也是古代经济发展的重要支撑。

商贸经济关注的是产品的交流与分配。

在古代中国,商贸经济的发展直接促进了国家的经济增长,也是古代中国和汉代社会最蓬勃的时期。

贸易早在商周时期便已经开始,与此同时,货币经济的兴起使得贸易活动的范围和种类都得到了扩大。

高中历史专题一古代中国经济的基本结构与特点 3 古代中国的商业经济互动课堂人民版必修2疏导引导一、古代商业发展的历程1.历程汉代商运活跃,富商大贾周流天下;唐代商旅往来频繁;宋元海外贸易尤为发达;明代出现了会馆,晋商和徽商势力最强大。

2.古代商业发展的原因稳定的政治局面;农业手工业的发展;政府开放开明的政策;内外交通的便利;自然经济的影响弱。

3.唐代商业繁荣的原因政治统一和国家强盛提供了社会保障;社会经济的高度发展为商业繁荣提供了物质基础;海内外交通发达提供了便利的交通条件;统治者实行开明的民族政策和对外政策;国内各民族交往和中外交往的密切,直接促进了商业的繁荣;陆上和海上丝绸之路的推动;重农抑商政策的相对松动。

4.宋代商业繁荣原因随着商品经济的发展,宋代商业活动不再受官府的限制,城市的经济功能大大增强,坊市界限不复存在。

5.明清商业发展新特点(1)商业市镇兴起,货币经济占据主导地位;(2)农产品大量进入市场,经济作物普遍种植;(3)广泛使用贵金属货币白银;(4)区域性的商人群体实力雄厚。

二、中国古代商业发展概况1.“市”的发展①汉代进行集中贸易的地点是“市”,有专门②六朝时代,自然形成了民间集市——④宋代的“市”突破了原先时间和空间上的限制,原先不允许设置“市”的城郊和乡村,也出现了“市”。

2.商人的活跃古代客商时常面对人身财产安全风险,旅途盗劫危患是十分普遍的。

3.商业都会的崛起①战国时期,有的城市已经表现出商业集中的趋势。

②西汉时期,以繁荣的“市”为重要标志的全国性的商业中心已经形成。

长安和五都是典型代表。

③南北朝时期出现的著名商业都市,有建康、山阴、襄阳、郢州、交州等。

④唐代除长安、洛阳的商业最为繁盛外,广陵也是“雄富冠天下”。

⑤宋代的都市商业繁盛,汴京的商业繁荣最有代表性。

4.对中国古代城市经济发展的认识①对政治中心的依附性随着社会的发展而逐渐减小,日益突出其生产性和商业性。

②政府对城市商业活动的限制逐渐放松,商人的地位也日益改善。

专题一古代中国经济的基本结构与特点专题测评本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

第Ⅰ卷60分,第Ⅱ卷40分,共100分,考试时间90分钟。

第Ⅰ卷(选择题共60分)一、选择题(每小题3分,共60分)1.唐诗“春种一粒粟,秋收万颗子。

四海无闲田,农夫犹饿死”“锄禾日当午,汗滴禾下土。

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”所透露的信息有()①农民生活十分艰难,终日劳作仍然得不到温饱②农民实行精耕细作,粮食产量大幅度提高③农民有一定的生产积极性④农民受到的剥削依然十分严重()A.①②③④B.①③④C.①②④D.②③④2.某古代水利工程:“旱则引水浸润,雨则杜塞水门。

故记曰:‘水旱从人,不知饥馑。

’”后来,三国时蜀相诸葛亮“征丁千二百人主护之”。

据此判断,这项水利工程是()A.都江堰B.郑国渠C.灵渠D.芍陂3.观察下列图片,你从中获取的信息主要是()图(A)骨耜图(b)石犁图(c)铁器A.中国传统农业生产经历了粗放到精耕细作的演变B.中国传统农业工具以石器为主C.中国传统农业政策是重农抑商政策D.铁器的广泛使用反映了我国科学技术高度发达4.西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”;战国时“一夫挟五口,治田百亩”。

引起这一变化的根本原因是()A.公田变为私田B.铁犁牛耕的推广C.国家走向统一D.封建制度的确立5.元稹的“通算衣食费,不计远近程。

经游天下遍,却到长安城”反映的有效信息是()A.商人经商不计利润B.富商大贾周流天下C.商人重利轻别离D.长安城的繁华景象6.康熙皇帝任命曹雪芹的祖父曹寅主持江宁织造局的生产。

根据当时的制度,该局产品() A.全部投放市场,收入归皇室B.全部供皇室使用,不投放市场C.部分用于纳税,部分投放市场D.部分供皇室使用,部分投放市场7.我国“四大名锦”中的蜀锦历史最为悠久,古人形容蜀锦“其价如金”。

但蜀锦制作的某些工艺在古代就已失传。

造成这些工艺失传的主要原因应是()A.利润小,学习这些工艺的人少B.原材料供应出现匮乏的局面C.工艺难度大,学艺周期长D.“工官”制度造成的不利影响8.中国秦朝因长城和兵马俑而名满世界,这些举世闻名的工程得以完成的基本条件是() A.繁多的赋税B.沉重的徭役C.苛刻的兵役D.土地兼并9.明代有一个笑话,说是朝廷宴请外国元首和使节,结果宴会所用580件官窑瓷器全部被使节们顺手牵羊带走了。

课时三古代中国的商业经济知识点一富商大贾周流天下1.先秦(1)商业在商代已经有了初步发展。

(2)西周时期,交易活动频繁,货币流通骨贝和铜贝。

(3)春秋战国时期,出现了富足的巨商和繁荣的商业中心。

2.汉代商运活跃,商人成为古代社会交往活动中最为活跃的人群之一,为追逐利润而奔波。

3.唐代(1)水路:有所谓“俞大娘航船”,规模宏大,航程较远。

(2)陆路:商运发达,客舍、邸店、车坊等服务于商运的辅助性经营场所生意兴隆。

4.宋元(1)海外商运发展迅速,中国商品远销到东亚、南亚、西亚以及东欧、北非等地区。

(2)海外贸易税成为国家财政收入的重要来源之一。

(3)北宋时的益州出现了世界上最早的纸币“交子”。

5.明清(1)在京城、省城和大商埠出现了会馆。

(2)出现按地域结成的商帮,晋商和徽商势力最为强大。

【预习评价】1.(判断)北宋时期,纸币成为主要流通的货币。

(×)2.(判断)会馆和商帮的出现反映了明清长途贩运贸易的兴盛。

(√)3.(思考)“估客无住着,有利身则行。

出门求火伴,入户辞父兄”唐代元稹的这首《估客乐》主要描写了商人怎样的生活状况?试答:商人为求利而奔走于天南海北。

知识点二“市”的发展1.秦汉(1)秦代:商品买卖必须明码标价,收受金钱也有法令限制。

(2)汉代:“市”有专门的管理机构。

2.南北朝时期(1)形成了民间集市——“草市”。

(2)政府设立“草市尉”,对“草市”实行行政管理。

3.唐代(1)“草市”作用显著,逐渐演进为相对集中的地方商业中心。

(2)“夜市”比较繁荣。

4.宋代(1)突破限制:①突破了原先空间和时间上的限制。

②商业活动不再受到官吏的直接监管。

(2)发展表现:①“市”分散于宅屋之间,有的街道形成了繁荣的商业街。

②城郊和乡村也出现了“市”。

③“草市”已具有比较完备的饮食服务设施。

5.明清都市中的商业区相当繁荣。

【预习评价】1.(判断)商品买卖必须明码标价最早源于汉代。

(×)2.(判断)宋代商业发展进入一个新阶段,政府不再对商业活动进行监管。

专题一古代中国经济的基本结构与特点农业考点要求:(1)从刀耕火种到铁犁牛耕;(2)土地制度的演变;(3)古代中国农业生产的主要技术成就;(4)古代中国农业经济的基本特点。

一、早期农业1、原始农业(原始社会)(1)耕作方式:刀耕火种(2)农具:石器(石刀、石斧、石犁)(3)土地制度:氏族公社集体所有制。

(氏族公社公有,集体耕种)2、商周农业(奴隶社会)(1)耕作方式:石器锄耕(2)农具:出现青铜农具,由于青铜比较珍贵,在农业生产中很少使用;木制耒耜(松土)和石锄、石犁仍是农业生产的重要工具。

(3)土地制度:土地国有制——井田制。

一切土地属于国王(名为国有,实为王有)。

国王把土地层层分封,受封者世代享用,但不得转让与买卖;同时要向国王交纳贡赋。

庶民和奴隶在贵族封地上耕种,这种土地国有制度被称为“井田制”。

二、传统农业(封建社会)——基本特征:精耕细作1、耕作方式:铁犁牛耕(是农用动力的一次重要变革:由人力发展为畜力。

)(1)春秋战国:开始使用并推广铁农具和牛耕。

(2)两汉时期:①西汉赵过推广二牛三人的耦犁,后来出现犁壁,使铁犁朝一个方向翻土。

②东汉时耦犁推广到珠江流域。

③西汉还发明了播种工具耧车。

④汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

(3)隋唐时期:江东地区出现曲辕犁。

安装了犁评,可调节犁耕的深浅,能适应各种土壤和不同田块的耕作要求。

至此,我国耕犁完善,一直为后世沿用。

2、耕作技术(1)春秋战国:使用当时世界上先进的垄作法。

(2)汉朝:赵过推行代田法。

(是对垄作法的发展)(3)魏晋南北朝:北方旱地耕耙耱技术形成,南方水田采用耕耙技术。

魏晋以后直至今天基本沿用这种耕作技术。

3、水利灌溉(1)水利工程①战国的都江堰(四川成都“天府之国”);②汉朝的漕渠、白渠、龙首渠。

(2)灌溉工具①曹魏:翻车(又称“龙骨水车”人力)②唐朝:筒车③宋朝:高转筒车(水力)中④明清:风力水车4、土地制度:(1)春秋时期:随着生产力的发展(铁犁牛耕),井田制遭到破坏,封建土地私有制形成(地主土地所有制)①公元前594年,鲁国实行初税亩,实际上承认了土地私有的合法性。

专题一:古代中国经济的基本结构与特点【知识梳理】

第一部分发达的古代农业

一、从刀耕火种到铁犁牛耕

(1)刀耕火种:原始社会的人们使用石刀、石斧砍树木焚烧,再用石犁翻土播种。

(2)石器锄耕:商周时期出现青铜农具,但很少使用,主要工具仍是耒耜和石锄、石犁。

(3)铁犁牛耕

①春秋战国时期:铁农具和牛耕出现并推广。

②汉代:出现二牛牵引的耦犁。

汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

③唐代:出现曲辕犁,可以调节犁耕的深浅。

二、土地制度的演变

(1)耕作技术

①耕作方法:春秋战国时期垄作法(当时世界上先进的耕作方法)→西汉代田法→魏晋南北朝时期耕耙耱技术。

②播种工具:西汉耧车。

③耕作制度:两汉一年一熟→宋朝以后江南地区一年两熟和一年三熟。

(2)水利工程与灌溉

①水利工程:战国时期都江堰→汉朝漕渠、白渠和龙首渠等。

②灌溉工具:曹魏翻车→唐朝筒车→宋朝利用水力的高转筒车→明清风力水车。

四、古代中国农业经济的基本特点

(1)耕作方式:以家庭为单位的小农经济,男耕女织,自给自足。

(2)经营方式:精耕细作,小农户个体经营。

(3)主要内容:以种植业为主,家畜饲养业为辅。

(4)土地所有制形式:实行以地主土地所有制为主导的封建土地私有制。

第二部分古代手工业的进步

一、官营手工业与民间手工业的经营方式

1.官营手工业

①概况:商周时期实行“工商食官”制度。

西汉武帝以后,煮盐、冶铁、铸钱等最有利可图的行业,都收归官办。

②特点:官府垄断生产,工艺技术水平高,规模大;产品仅供皇族、官府使用;长期占主导地位。

2.民间手工业

①发展过程

②分类

二、纺织、冶金和制瓷方面手工业生产的主要成就

1.纺织业

2.

3.制瓷业

三、古代中国手工业发展的特征

1.分布广,规模大,分工细,种类多,长期领先于世界,产品远销欧亚非。

2.官营、民营、家庭手工业三种经营形态长期并存。

3.农业与手工业紧密结合,受农业发展的制约。

4.明清时期工场手工业出现,产生了资本主义萌芽。

第三部分古代商业的发展

一、春秋战国以来的古代商业

二、“市”的变迁与城市的发展

(1)“市”的变迁

①宋朝以前:县治以上的城市,市与民居严格分开。

官府设市令或市长,对市场交易进行严格管理,按时开市、闭市。

②宋朝:坊和市的界限被打破,“草市”更加普遍。

市的经营时间限制也被打破,交易活动也不再受官府的直接监管。

(2)城市的发展

①原因:丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的南移等。

②表现:长安、洛阳、开封、临安、大都等大城市是著名的商业中心。

扬州、成都等南方城市空前繁荣。

三、官府控制下的对外贸易

1.表现

①西汉:开通陆上和海上两条丝绸之路,中外贸易逐渐发展起来。

②唐朝:广州成为重要的外贸港口,政府设市舶使进行管理。

③宋元:海外贸易税收成为南宋国库重要财源;元朝时,泉州成为当时世界第一大港。

④清朝:实行海禁和“闭关锁国”政策,由政府特许的广州“十三行”统一经营对外贸易。

第四部分古代的经济政策

一、土地制度的演变

1.商周的井田制

①夏、商、西周时期,一切土地属于国家,是奴隶社会的土地国有制。

②受封者世代享用,但不得交易买卖,并向国王交纳贡赋。

2.春秋战国时期封建土地私有制的确立

①井田制的瓦解:由于生产力的发展,出现大量私田,土地转让关系进一步发展。

②税制改革:公元前594年,鲁国首先规定:不论公田、私田,都要按亩缴税,实际上承认了土地私有的合法性。

③法律确认:秦国的商鞅变法,废除井田制,以法律形式确立了封建土地私有制。

3.土地兼并问题

①出现原因:在封建土地私有制下,地主依靠政治经济特权,大量兼并农民的土地,造成了社会的两极分化。

②抑制兼并:北魏到唐朝前期,政府实行均田制。

明朝政府按照人丁和田亩的多寡收取赋税。

二、重农抑商

(1)首倡:战国时期,商鞅在秦国实行变法时,首倡“重农抑商”。

(2)目的:维护农业生产和小农经济,确保赋役征派和地租征收,巩固封建统治。

(3)含义:政府重视发展农耕,限制手工业和商业发展的政策。

(4)影响

①封建社会前期:有利于农业发展和巩固封建统治。

②封建社会后期:阻碍工商业发展,不利于资本主义萌芽的发展,造成中国近代的落后。

三、“海禁”与“闭关锁国”

1.明朝的“海禁”

①原因:明太祖担心流亡海上的敌对势力勾结倭寇,危及统治。

②表现:禁止人民赴海外经商,限制外国商人到中国进行贸易,但并未禁止官方对外贸易。

③影响:一定程度上维护了国家的安全。

但隔绝了中外经济文化交流,阻碍了资本主义萌芽的成长,使中

国逐渐落后于世界潮流。

2.清朝的“闭关锁国”

①原因:为了对付东南沿海人民的抗清斗争。

②表现:厉行海禁,禁止官民私自出海;将沿海居民内迁,不许人民片板下海。

③影响:妨碍海外市场的开拓,抑制资本的原始积累,阻碍了资本主义萌芽的滋长,使中国逐渐落后于世界潮流。

【例题解析】

1.(2019·全国卷)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。

这些工程能够在秦国完成,主要是因为

A.公田制度逐渐完善 B.铁制生产工具普及

C.交通运输网络通畅 D.国家组织能力强大

【答案】D

【解析】结合所学知识可知,秦国在商鞅变法之后确立了中央集权制度的雏形,国家对社会控制能力较强,能集中全国的人力、物力进行经济建设,因此战国后期秦国出现了一大批的水利工程,D选项符合题意。

商鞅变法时期确立土地私有制,公田制度遭到破坏,A选项说法错误。

铁制生产工具的普及并非只在秦国一地,B选项排除。

秦国的交通运输与其他地区相比并没有多大优势,C选项排除。

2.(2018·全国卷)北宋前中期,在今四川井研县一带山谷中,密布着成百上千个采用新制盐技术的竹筒井,井主所雇工匠大多来自“他州别县”,以“佣身赁力”为生,受雇期间,若对工作条件或待遇不满意,辄另谋高就。

这反映出当时

A.民营手工业得到发展 B.手工业者社会地位高

C.雇佣劳动已经普及 D.盐业专卖制度已经解体

【答案】A

【解析】材料信息是北宋中期,四川密布着大量采用新技术的私营盐井,井主雇佣大量的工匠,这说明四川地区的民营制盐业技术先进、生产关系进步,即民营手工业得到发展,故A项正确;工匠“受雇期

间,若对工作条件或待遇不满意,辄另谋高就”侧面反映出工匠受到井主的压榨,体现不出手工业者的社会地位高,故B项错误;中国古代的雇佣关系一直局限于个别地区和个别行业,一直没有普及,故C 项错误;材料信息说的是盐业的开采,没有涉及买卖,故D项错误。

3.(2020·浙江卷)有学者认为:“在建筑和城市规划上,两宋时期更为开放的城市设计导致了全天候的生活方式的出现。

而这相应地促进了本地市场和全国商业的发展”。

这种“更为开放”“全天候”的城市景象表现在

A.夜市经营实现常态化B.“市"突破了时间和空间上的限制

C.商活动不再受到官吏的监管D.原有“市”的管理足以适应新的经济形势

【答案】B

【解析】依据所学知识可知,两宋时期“更为开放的城市设计”指的是“市"突破了空间上的限制,“全天候的生活方式”指的是“市"突破了时间上的限制,故B正确;夜市经营实现常态化属于“全天候的生活方式”,故A不符合材料主旨;两宋商业活动不再受到官吏的直接监管,但不符合材料信息,故C错误;原有“市”的管理已经不适应新的经济形势了,故D错误。

4.(2018·江苏卷)被孟子称为“贱丈夫”的民间商人,最初是不合法的,不能到城里市场上去交易。

他们只能在野外找个土岗,“以左右望”,获取利益。

后来,民间商人向政府纳过税后就可以在城里的市场上进行交易了。

这一变化反映了

A.政府放弃重农抑商政策 B.民间商人推动商业市镇崛起

C.政府不再监管商业活动 D.民间商人可以取得合法地位

【答案】D

【解析】依据所学知识可知,重农抑商政策是中国古代的基本国策,在整个封建政府一直采取重农抑商政策,监管商业活动,故AC项错误;材料没有体现出商业市镇的崛起,故B项错误;“民间商人向政府纳过税后就可以在城里的市场上进行交易了”说明民间商人纳税后就取得了合法地位,故D项正确。

【反思总结】

【随堂检测】【课后练习】。