高空近地面风的形成

- 格式:ppt

- 大小:130.00 KB

- 文档页数:2

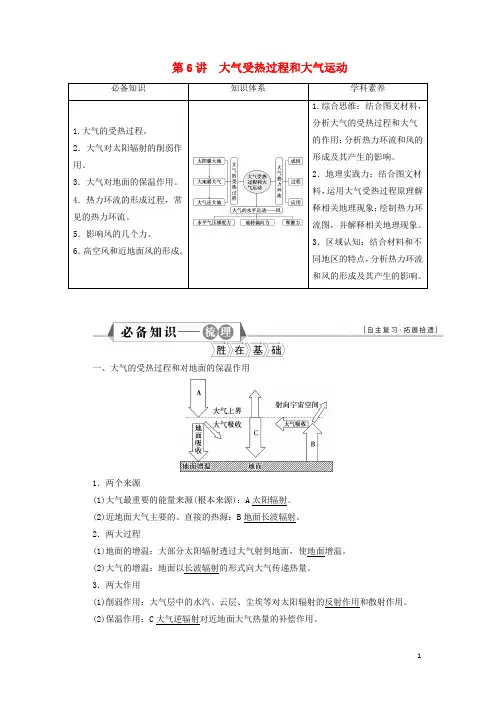

第6讲大气受热过程和大气运动必备知识知识体系学科素养1.大气的受热过程。

2.大气对太阳辐射的削弱作用。

3.大气对地面的保温作用。

4.热力环流的形成过程,常见的热力环流。

5.影响风的几个力。

6.高空风和近地面风的形成。

1.综合思维:结合图文材料,分析大气的受热过程和大气的作用;分析热力环流和风的形成及其产生的影响。

2.地理实践力:结合图文材料,运用大气受热过程原理解释相关地理现象;绘制热力环流图,并解释相关地理现象。

3.区域认知:结合材料和不同地区的特点,分析热力环流和风的形成及其产生的影响。

一、大气的受热过程和对地面的保温作用1.两个来源(1)大气最重要的能量来源(根本来源):A太阳辐射。

(2)近地面大气主要的、直接的热源:B地面长波辐射。

2.两大过程(1)地面的增温:大部分太阳辐射透过大气射到地面,使地面增温。

(2)大气的增温:地面以长波辐射的形式向大气传递热量。

3.两大作用(1)削弱作用:大气层中的水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的反射作用和散射作用。

(2)保温作用:C大气逆辐射对近地面大气热量的补偿作用。

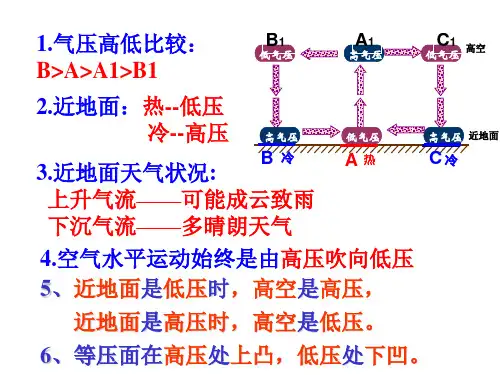

4.大气的受热过程二、大气热力环流1.形成原因:地面冷热不均。

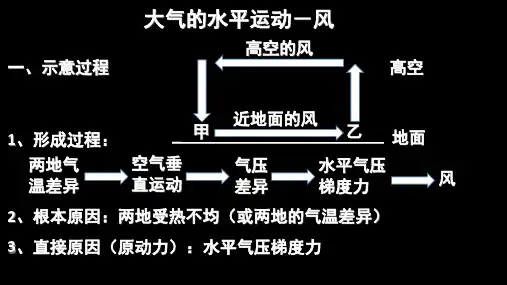

2.形成过程具体如下图所示:三、大气的水平运动——风1.形成的直接原因:水平气压梯度力。

2.风的受力状况与风向类型高空风近地面风图示(北半球)受力F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响F1(水平气压梯度力)、F2(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响风向与等压线平行与等压线斜交点拨近地面大气热量的主要、直接热源太阳辐射为短波辐射,地面辐射为长波辐射,大气吸收的热量主要为长波辐射,对短波辐射吸收很少。

因此,地面辐射是近地面大气热量的主要、直接来源。

点拨地面、大气与太阳辐射(1)地面对太阳辐射的吸收能力强。

(2)大气对地面辐射的吸收能力强。

(3)地面吸收太阳辐射与地面状况有关,一般规律:颜色越浅的物体,其反射越强(反射太阳辐射越多),吸收越弱,地面辐射越弱;颜色越深的物体,其反射越弱(反射太阳辐射越少),吸收越强,地面辐射越强。

高中地理大气知识点(必备6篇)高中地理大气知识点(1)全球大气环流(一)热力环流:由于地面冷热不均而形成的空气环流,是大气运动的一种最简单的形式。

地面间冷热不均是大气运动的根本原因,水平气压差是大气水平运动的直接原因(二)大气的水平运动—--风高空风:在水平气压梯度力和地转偏向力作用下,风向与等压线平行(北半球右偏,南半球左偏)近地面风:受摩擦力影响,风向斜交于等压线,指向低气压。

水平气压梯度力:垂直于等压线,指向低压,大气水平运动的原动力地转偏向力:与风向垂直(北半球在风向右侧,南半球在左侧),只改变风向,不影响风速。

摩擦力:与风向方向相反,既减小风速,又改变风向(摩擦力越大,风向与等压线夹角越大)风力(风速):等压线越密集的地方,风(力)速越大(三)全球气压带和风带的分布七个气压带和六个风带的名称与位置,注意各风带的风向,气压带成因(热力或动力原因)。

(四)气压和风带的移动:气压带风带随太阳直射点的移动而移动,对于北半球来说,大致夏季北移,位置偏北;冬季向南移,位置偏南。

四、海陆分布对大气环流的影响由于海陆间热力性质的差异,破坏了气压带风带的连续分布,使得北半球气压带呈断块状分布:7月前后,北半球副热带高气压带被大陆上的热低压(亚洲低压)所切断,仅在大洋上保留(夏威夷高压);1月前后,北半球副极地低压带被大陆上的冷高压(亚洲高压)所切断,仅在大洋上保留(阿留申低压)。

(五)季风环流(亚洲东部和南部最典型)高中地理大气知识点(2)1、对流层的特点:①随高度增加气温降低;②大气对流运动(12km)显著;③天气复杂多变。

2、平流层的特点:①随高度增加温度升高;②大气平稳,以水准运动为主,有利於高空飞行。

3、大气的热力过程:太阳辐射--地面增温--地面辐射--大气增温--大气(逆)辐射--大气保温4、大气对太阳辐射的削弱作用:吸收、反射、散射。

5、太阳辐射(光照)与天气、地势关系:晴朗的天气、地势高空气稀薄,光照越强;我国太阳能的分布青藏高原最高,四川盆地最低。

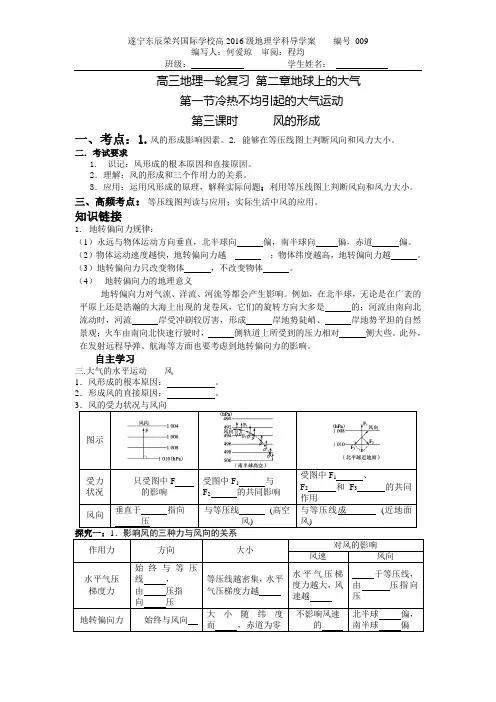

遂宁东辰荣兴国际学校高2016级地理学科导学案编号009编写人:何爱琼审阅:程均班级:学生姓名:高三地理一轮复习第二章地球上的大气第一节冷热不均引起的大气运动第三课时风的形成一、考点:1.风的形成影响因素。

2.能够在等压线图上判断风向和风力大小。

二.考试要求1. 识记:风形成的根本原因和直接原因。

2.理解:风的形成和三个作用力的关系。

3.应用:运用风形成的原理,解释实际问题;利用等压线图上判断风向和风力大小。

三、高频考点:等压线图判读与应用;实际生活中风的应用。

知识链接1.地转偏向力规律:(1)永远与物体运动方向垂直,北半球向偏,南半球向偏,赤道偏。

(2)物体运动速度越快,地转偏向力越;物体纬度越高,地转偏向力越。

(3)地转偏向力只改变物体,不改变物体。

(4)地转偏向力的地理意义地转偏向力对气流、洋流、河流等都会产生影响。

例如,在北半球,无论是在广袤的平原上还是浩瀚的大海上出现的龙卷风,它们的旋转方向大多是的;河流由南向北流动时,河流岸受冲刷较厉害,形成岸地势陡峭、岸地势平坦的自然景观;火车由南向北快速行驶时,侧轨道上所受到的压力相对侧大些。

此外,在发射远程导弹、航海等方面也要考虑到地转偏向力的影响。

自主学习三.大气的水平运动------风1.风形成的根本原因:。

2.形成风的直接原因:。

1.读下图,回答(1)-(2)题。

(1). 图中正确指示北半球近地面风向的是 ( )A .AB .BC .CD .D(2). 下列叙述正确的是 ( )A .水平气压梯度力不能影响风速B .地转偏向力只改变风速C .高空大气运动受摩擦力影响不明显D .摩擦力不影响风速,只影响风向2.下图示意某一水平面,P 1、P 2为等压线,P 1、P 2之间的气压梯度相同。

①~⑧是只考虑水平受力,不计空间垂直运动时,O 点空气运动的可能方向。

据此回答(1)-(2)题。

(1). 若该水平面位于北半球近地面,P 1>P 2,则O点的风向为 ( )A .③B .④C .⑤D .⑥(2). 若该水平面位于南半球高空,P 1<P 2,则O点的风向为 ( )A .③B .⑧C .⑦D .②• 结论:风压定律• 高空风压定律:北半球,背风而立,高压在右,低压在左。

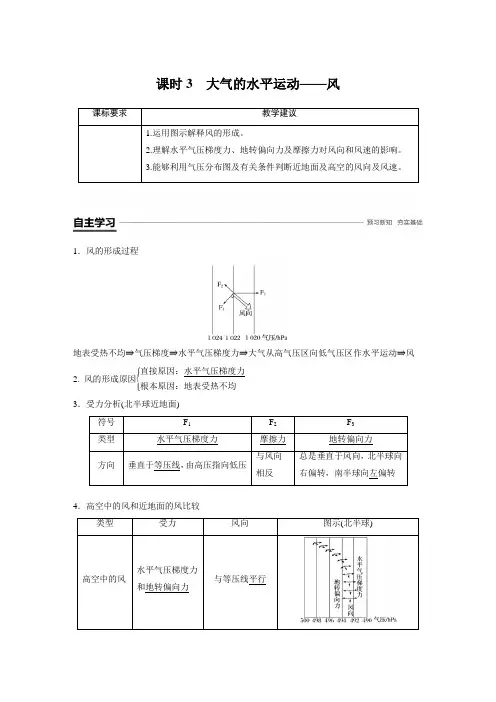

课时3 大气的水平运动——风1.风的形成过程地表受热不均⇒气压梯度⇒水平气压梯度力⇒大气从高气压区向低气压区作水平运动⇒风2. 风的形成原因⎩⎪⎨⎪⎧直接原因:水平气压梯度力根本原因:地表受热不均3.受力分析(北半球近地面)4.高空中的风和近地面的风比较判断1.水平气压梯度力是形成风的直接原因。

( √ )2.随着海拔的升高,风向与等压线的夹角越来越小。

( √ )3.高空的风只受水平气压梯度力和摩擦力的影响,风向与等压线平行。

( × ) 4.摩擦力只影响风速,不影响风向。

( × )探究点 大气的水平运动风力发电是把风的动能转化为电能,风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。

从理论上讲,高空风电项目效益要显著高于低空风电项目。

美国环境和气候科学家在报告中指出:来自高空急流的风所生成的能量是全球所需能量的100多倍。

从风的形成过程来看,空气质点主要受三个力的影响,请按以下三种情况,描述风向的特点并以北半球为例画出示意图。

1.受单一水平气压梯度力的作用:_________________________________。

答案风向垂直于等压线,由高压指向低压2.高空大气受水平气压梯度力和地转偏向力的共同作用:________________________。

答案风向平行于等压线3.近地面大气受水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的共同作用:_________________。

答案风向与等压线斜交1.影响风的三种力2.风力的判读(1)同一幅图,等压线越密集,水平气压梯度力越大,风力越大;等压线越稀疏,风力越小。

(2)不同图幅,相同比例尺时,两条相邻等压线差值越大,水平气压梯度力越大,风力越大;差值越小,风力越小。

3.风向的确定第一步:画出与等压线垂直的水平气压梯度力。

第二步:确定南北半球。

第三步:按照地转偏向力“南左北右”的偏转规律画出与水平气压梯度力成30°~45°偏角的风向(近地面),或画出与等压线平行的风向(高空)。

第15课大气的水平运动——风课程标准运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象。

学习目标1.说明水平气压梯度力、摩擦力、地转偏向力对风的影响。

2.结合示意图,阐明高空风和近地面风的形成过程。

3.学会阅读等压线图,在等压线图中分析风力、风向等。

必备知识梳理1.读图,完成下列问题。

(1)写出图中A、B、C分别代表的力及对风的影响:A_的方向_于等压线,由_压指向_压,影响_;B_,方向与风向_,影响风向和风速;C_,北半球向右偏转,南半球向左偏转,与风向_,只改变_,不改变_。

(2)甲、乙、丙三条等压线气压大小关系是_,判断理由是_。

(3)图示地区位于_(填“南”或“北”)半球,判断理由是_;是_(填“高空”或“近地面”)风,判断理由是_。

[方法技巧]等压线分布图中风向和风力的判读方法风向看“高低”:风始终从高压区吹向低压区。

风力看“疏密”:在等压距相同的前提下,等压线越密集,风力越大;等压线越稀疏,风力越小。

2.风的形成(1)形成风的直接原因是_。

(2)风的受力状况与风向【知识体系构建】关键能力提升能力点风力与风向分析1.风力大小的分析与描述(1)影响因素及答题术语总结(2)等压线图中风力的判定同一等压线图中,等压线密集,风力大;等压线稀疏,风力小,如下图中甲处风力大于乙处。

2.等压线图中风向的绘制第一步:在等压线图中,按要求画出过该点的切线并作垂直于切线的虚线箭头(由高压指向低压,但并不一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。

第二步:确定南、北半球后,面向水平气压梯度力方向向右(北半球)或向左(南半球)偏转30°~45°(高空风则偏转90°),画出实线箭头,即为经过该点的风向。

如下图所示(北半球近地面风):3.风向呈现方式风向是指风吹来的方向,如东北风是从东北方向吹向西南方向的风。

通常呈现风向的方式有两种:(1)风向符号——风矢风矢由风向杆和风羽组成,风向杆指示风的方向(如图中风向均指向A),风羽横线表示风力大小,一道短线代表1级风、一道长线代表2级风、一面三角旗帜代表8级风。

备战2024年高考地理总复习专题考点雾、云、雨以及风的形成条件分析一、雾的形成条件分析1.雾是由悬浮近地面空气中微小水滴或冰晶组成的天气现象,是近地面层空气中水汽凝结(或凝华)的产物。

雾是液态的。

在水汽充足、微风及大气稳定的情况下,相对湿度达到100%时,空气中的水汽便会凝结成细微的水滴悬浮于空中,使地面水平的能见度下降,这种天气现象称为雾。

雾与云的不同之处在于,云生成于大气的高层,而雾接近地表。

2.空气容纳的水汽是有限度的,当水汽达到最大限度时,也就饱和了。

在体积相等的情况下,容纳的水汽多少也与气温高低有关。

气温越高,空气中所能容纳的水汽也越多,反之则越少。

如果地面热量散失,温度下降,空气又相当潮湿,空气中一部分的水汽就会凝结出来,变成很多小水滴,悬浮在近地面的空气层里,就形成了雾。

雾和云都是由于温度下降而造成的,雾实际上也可以说是靠近地面的云。

3.雾的分类(1)气团雾①辐射雾:在日落后地面的热气辐射至天空里,冷却后的地面冷凝了附近的空气。

而潮湿的空气便会因此降至露点以下,并形成无数悬浮于空气里的小水点,这便是辐射雾。

它主要在秋天或冬天的清晨,天晴且风弱时出现,在日出后不久或风速加快后便会自然消散。

多出现在晴朗、微风、近地面水汽比较充沛且比较稳定或有逆温存在的夜间和清晨。

②平流雾:暖而湿的空气作水平运动,经过寒冷的地面或水面,逐渐冷却而形成的雾,气象上叫平流雾。

这种雾常伴随毛毛雨的天气。

③蒸发雾:即冷空气流经温暖水面,如果气温与水温相差很大,则因水面蒸发大量水汽在水面附近的冷空气便发生水蒸汽凝结成雾。

这时雾层上往往有逆温层存在,否则对流会使雾消散。

所以蒸发雾范围小,强度弱,一般发生在下半年的水塘周围。

④上坡雾:这是潮湿空气沿着山坡上升,绝热冷却使空气达到过饱和而产生的雾。

这种潮湿空气必须稳定,山坡坡度必须较小,否则形成对流,雾就难以形成。

⑤平流辐射雾:平流辐射雾是由平流及辐射两种因素共同作用造成的。

风向,高中地理篇一:如何根据等压线确定风向(高一地理练习)如何根据等压线确定风向(高一地理练习)一、两类风——高空风和近地风1. 高空风高空大气中的风向,是水平气压梯度力和地转偏向力二力共同作用的结果。

风向与等压线平行。

如右图图一。

2. 近地风近地面大气中的风向,是水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力三力共同作用的结果。

风向与等压线之间成一夹角。

如上图图二。

注意:在判断风向时,一定要审清题意,看是高空风还是近地风。

() 3.已知北半球高空风向,请在右图括号中填住高压、低压 4.一架飞机在北半球自东向西飞行,若飞行员的右手方是高压,即可判断此时()A. 顺风飞行B. 逆风飞行C. 风从南侧吹来D. 风从北侧吹来( )二、影响风的三种力——水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力1. 水平气压梯度力地表受热不均,使同一水平面上产生了气压差异。

单位距离间的气压差叫做气压梯度。

只要水平面上存在着气压梯度,就产生了促使大气由高气压区流向低气压区的力,这个力称为水平气压梯度力。

在这个力的作用下,大气由高气压区向低气压区作水平运动,这就形成了风。

因此,水平气压梯度力是形成风的直接原因。

其方向垂直于等压线,从高压指向低压。

2. 地转偏向力由于地球自转,地球表面的物体在沿水平方向运动时,其运动方向发生一定的偏转,我们把促使物体水平运动方向产生偏转的力,称为地转偏向力。

其方向为:在北半球向右偏转,在南半球向左偏转。

地转偏向力的方向总是与风向垂直,其只改变风向,不能改变风速。

3. 摩擦力是指地面与空气之间以及运动状况不同的空气层之间互相作用而产生的阻力。

其方向总是与风向相反。

因而摩擦力不仅能改变风向,而且可减小风速。

三、气压梯度力的画法及大小比较 1.画法水平气压梯度力方向垂直于等压线,并由高压指向低压。

如右图:如果在弯曲等压线图上,则水平气压梯度力垂直于该点的切线方向, 高压指向低压,并非一定要指向低压中心。

如图:2.大小比较单位距离的气压差叫气压梯度,气压梯度越大,水平气压梯度力越大,风力也越大。