中国古代诗歌散文欣赏教材和教学

- 格式:ppt

- 大小:1.93 MB

- 文档页数:122

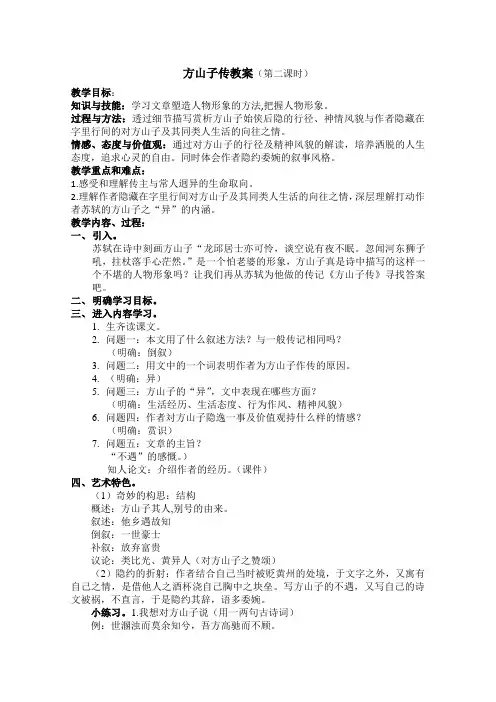

方山子传教案(第二课时)教学目标:知识与技能:学习文章塑造人物形象的方法,把握人物形象。

过程与方法:透过细节描写赏析方山子始侠后隐的行径、神情风貌与作者隐藏在字里行间的对方山子及其同类人生活的向往之情。

情感、态度与价值观:通过对方山子的行径及精神风貌的解读,培养洒脱的人生态度,追求心灵的自由。

同时体会作者隐约委婉的叙事风格。

教学重点和难点:1.感受和理解传主与常人迥异的生命取向。

2.理解作者隐藏在字里行间对方山子及其同类人生活的向往之情,深层理解打动作者苏轼的方山子之“异”的内涵。

教学内容、过程:一、引入。

苏轼在诗中刻画方山子“龙邱居士亦可怜,谈空说有夜不眠。

忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然。

”是一个怕老婆的形象,方山子真是诗中描写的这样一个不堪的人物形象吗?让我们再从苏轼为他做的传记《方山子传》寻找答案吧。

二、明确学习目标。

三、进入内容学习。

1.生齐读课文。

2.问题一:本文用了什么叙述方法?与一般传记相同吗?(明确:倒叙)3.问题二:用文中的一个词表明作者为方山子作传的原因。

4.(明确:异)5.问题三:方山子的“异”,文中表现在哪些方面?(明确:生活经历、生活态度、行为作风、精神风貌)6.问题四:作者対方山子隐逸一事及价值观持什么样的情感?(明确:赏识)7.问题五:文章的主旨?“不遇”的感慨。

)知人论文:介绍作者的经历。

(课件)四、艺术特色。

(1)奇妙的构思:结构概述:方山子其人,别号的由来。

叙述:他乡遇故知倒叙:一世豪士补叙:放弃富贵议论:类比光、黄异人(对方山子之赞颂)(2)隐约的折射:作者结合自己当时被贬黄州的处境,于文字之外,又寓有自己之情,是借他人之酒杯浇自己胸中之块垒。

写方山子的不遇,又写自己的诗文被祸,不直言,于是隐约其辞,语多委婉。

小练习。

1.我想对方山子说(用一两句古诗词)例:世溷浊而莫余知兮,吾方高驰而不顾。

世与我而相违,复驾言兮焉求。

大道如青天,我独不得出。

一蓑烟雨任平生;也无风雨也无晴。

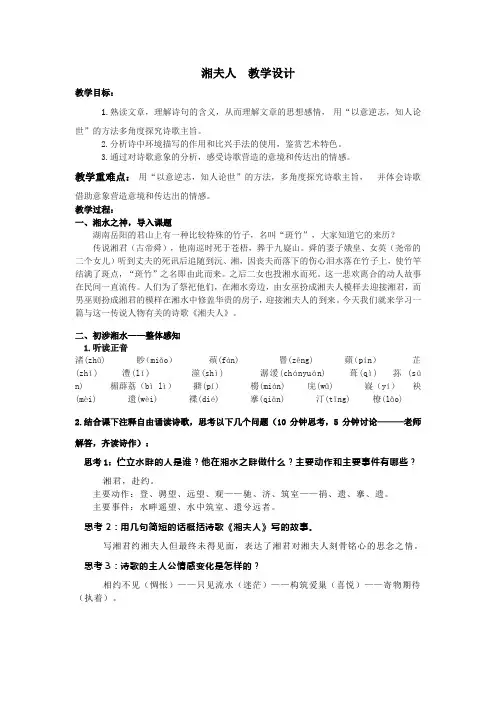

湘夫人教学设计教学目标:1.熟读文章,理解诗句的含义,从而理解文章的思想感情,用“以意逆志,知人论世”的方法多角度探究诗歌主旨。

2.分析诗中环境描写的作用和比兴手法的使用,鉴赏艺术特色。

3.通过对诗歌意象的分析,感受诗歌营造的意境和传达出的情感。

教学重难点:用“以意逆志,知人论世”的方法,多角度探究诗歌主旨,并体会诗歌借助意象营造意境和传达出的情感。

教学过程:一、湘水之神,导入课题湖南岳阳的君山上有一种比较特殊的竹子,名叫“斑竹”,大家知道它的来历?传说湘君(古帝舜),他南巡时死于苍梧,葬于九嶷山。

舜的妻子娥皇、女英(尧帝的二个女儿)听到丈夫的死讯后追随到沅、湘,因丧夫而落下的伤心泪水落在竹子上,使竹竿结满了斑点,“斑竹”之名即由此而来。

之后二女也投湘水而死。

这一悲欢离合的动人故事在民间一直流传。

人们为了祭祀他们,在湘水旁边,由女巫扮成湘夫人模样去迎接湘君,而男巫则扮成湘君的模样在湘水中修盖华贵的房子,迎接湘夫人的到来。

今天我们就来学习一篇与这一传说人物有关的诗歌《湘夫人》。

二、初涉湘水——整体感知1.听读正音渚(zhǔ) 眇(miǎo)薠(fán) 罾(zēng) 蘋(pín)芷(zhǐ) 澧(lǐ) 澨(shì) 潺湲(chányuán) 葺(qì) 荪 (sūn) 楣薜荔(bì lì)擗(pǐ) 櫋(mián) 庑(wǔ) 嶷(yí)袂(mèi) 遗(wèi) 褋(dié) 搴(qiān) 汀(tīng) 橑(lǎo)2.结合课下注释自由诵读诗歌,思考以下几个问题(10分钟思考,5分钟讨论———老师解答,齐读诗作):思考1:伫立水畔的人是谁?他在湘水之畔做什么?主要动作和主要事件有哪些?湘君,赴约。

主要动作:登、骋望、远望、观——驰、济、筑室——捐、遗、搴、遗。

人教新课标版高二《中国古代诗歌散文欣赏》第二单元置身诗境,缘景明情单元教学目标一、知识与技能1、通过对古典诗歌中意象的把握,发挥想象,体会和品味中国古典诗歌特有的意境美。

2、学会联系诗歌创作的时代背景及诗人的人生经历欣赏不同朝代不同流派诗人的代表作品。

3、引导学生发挥想象,并学会用自己的语言去描绘诗歌的意境。

4、让学生在品味诗歌的过程中受到健康情感的熏陶。

单元教学重点:1、捕捉意象,感受意境。

2、学习作者营造意境表达情感的艺术手法。

主要教学方法:多媒体教学,朗读法,自主学习法,合作探究法第一课时教学过程:一、单元知识总括本单元主要学习如何通过对古典诗歌中意象的把握,发挥想像,体会和品味中国古典诗歌特有的意境美。

所谓“意境”,是指诗人的主观情意与客观物象互相交融而形成的、足以使读者沉浸其中的想像世界。

要品味、感受意境,需要注意几点:1. 要“沉浸其中”,暂时忘掉周围的一切,对外界的各种因素视而不见、听而不闻,全身心地投入到一个想像的世界中。

2. 要借助自己已有的生活体会和审美经验,在想像中让自己进入到诗人用文字勾勒的场景中,去感受、体会,从而与诗人取得共鸣。

有些诗歌写的不是生活中的实物、景色,而是一些神奇的传说和光怪陆离的景象,或者本就是存在于诗人想像中的物象和景象,这种境界是读者从未体验过的。

我们仍然需要借助已有的生活体会和审美经验,力求与诗人取得共鸣。

因为传说也好,诗人的想像也罢,都是从现实生活中提炼而来的,是现实生活的曲折反映。

我们只有充分发挥想像和联想,调动视觉、听觉、触觉等各种感官,尽量构想诗人描绘的奇幻世界,从而获得对人生、自然的新认识。

这就是“置身诗境”。

“缘景明情”,简而言之,就是根据我们在想像中勾勒出来的诗人描绘的意境,触景生情,去感受、体会处于这样的意境中自己萌发的情感,从而推想诗人的情感。

具体阅读一篇作品时,我们还要根据作品中意象自身的特点、组合方式以及情景之间的关系,采取不同的欣赏方法。

中国古代诗歌散文欣赏第一单元以意逆志知人论世单元说明以意逆志知人论世教学目标一、引导学生运用“以意逆志”的方法探究诗歌的意旨。

二、引导学生运用“知人论世”的方法探究诗歌的意旨。

单元说明创作诗歌,工夫在诗外;欣赏诗歌,同样工夫在诗外。

提高欣赏诗歌的水平,从根本上说,最要紧的是从整体上丰富文化素养和生活经验,培养想像、联想能力等,然而这不是语文一门学科单独所能完成的任务。

领悟欣赏诗歌的一些规律,把握欣赏诗歌的一些方法,对于培养欣赏诗歌的能力也有重大的作用,而这是语文课应该而且可以完成的任务。

因此,这个单元把运用“以意逆志、知人论世”的方法探究诗歌的意旨,切合实际地定为教学目标。

当然,欣赏这个单元的诗歌,可以从多种角度入手,可以运用多种多样的方法。

教学目标中规定“以意逆志”“知人论世”的方法,只是适应教学需要,无意规定欣赏这个单元诗歌只能用这两种方法。

学生完全可以从实际出发,该用什么方法就用什么方法。

“以意逆志”中的“意”“志”“逆”三个字十分重要,对它们应有正确理解。

“意”,有人认为是作者之“意”,也有人认为是读者之“意”。

后者的看法更合理些。

“志”,有人认为是作者之“志”,也有人认为是作品之“志”,还有人认为是“记载”的意思。

这三种意见并无本质的不同,都可以视为作者或作品所表达的原意。

“逆”,有三层意思:迎受、接纳,考证、探究,追溯、反求。

总之,所谓“以意逆志”,就是读者以“己意”去“逆”作者作品之“志”,在这个过程中,读者既没有完全抛弃自己“现在的视域”,也没有把理解对象“初始的视域”简单地纳入自己“现在的视域”,而是把这两种不同的视域融合起来,形成一个全新的视域,从而得出带有自己个性的对作品的诠释。

不难看出,“以意逆志”的欣赏方法,既要尊重读者的主体意识“意”,又不能背离对作者作品之“志”,并把欣赏过程看成读者之“意”与解读对象之“志”,通过“逆”的方式相互交融而建构新意义的过程。

这种欣赏方法是具有科学性的。

《燕歌行》教学设计学习目标:1、自读课本注释和《赢在课堂》了解盛唐边塞诗派以及诗人的创作情况。

2、结合课本注释解读诗歌的内容,划分并概括诗歌的层次结构。

3、鉴赏本诗环境渲染、对比、衬托等艺术手法,揣摩诗歌精湛的语言。

4、深入理解诗作所表达的复杂感情和主旨。

引导学生树立正确的爱国精神。

5、总结边塞诗的思想内容和常用的表现手法。

教学重点:鉴赏本诗环境渲染、对比、衬托等艺术手法,揣摩诗歌精湛的语言。

教学难点:理解本诗复杂而深刻的主旨。

教学方法:自主学习、合作探究、质疑讨论、总结归纳教学时数:1课时预习题纲:1、自读课本注释和《赢在课堂》了解盛唐边塞诗派以及诗人的创作情况。

2、结合课本注释解读诗歌的内容,划分并概括诗歌的层次结构。

教学过程预设;一、导入揭题。

同学们正值青春年少,风华正茂,激情澎湃,都怀有满腔的爱国热情和浓厚的英雄崇拜,仰慕那些决战沙场、建功立业的将领,但是怎样看待和理解战争,什么是最真正的英雄,我们应该深入思考。

今天,我们来学习唐代最熟悉战争和了解战争的诗人高适的边塞诗:《燕歌行》。

二、检查预习:抽同学介绍作家作品,教师适当补充。

作者与背景:1.原序:开元二十六年,客有从御史大夫张公出塞而还者,作《燕歌行》以示适,感征戍之事,因而和焉。

2.高适字达夫;世称高常侍;唐代边塞诗派的主要代表;“高、岑”;其边塞诗感情激昂,意境雄浑,气势奔放;长于七古。

唐代边塞诗派的产生:唐代国力强盛,疆域广阔,内地与边疆各民族在政治、军事、经济和文化方面的交往密切。

边事增加,战争频繁。

盛唐文人们多热衷于功名,渴望施展自己的才华和抱负。

从军边塞为国立功成为文人求取功名的一种新的出路,而且他们也向往新奇的边疆生活、边塞风光。

在这种社会历史背景下,文人边塞生活的机遇和经历大大增加,由此促进了边塞诗创作的繁荣。

此外,前代战争行役、征夫思妇题材的诗歌,以及魏晋南北朝时期的边塞诗的创作,都为唐代边塞诗的兴起提供了创作上的借鉴。

选修课《中国古代诗歌散文欣赏》教案第一单元以意逆志,知人论世教学目标:引导学生理解和掌握古代诗歌鉴赏的基本方法之一:以意逆志,知人论世教学重点:理解“以意逆志,知人论世”的内涵。

掌握运用“以意逆志,知人论世”的理论分析鉴赏诗歌的方法。

教学方法:讲论结合,析品结合课时安排:5课时[讲(概念理解)+读(概念读解)+析(作品分析)+论(作品讨论)+悟(融会贯通)]第一课时教学目标:理解“以意逆志,知人论世”的理论内涵。

教学步骤:一、读讲(一)以意逆志1、导入:古代诗歌的特点是言简意丰、精妙含蓄。

后人读前人的作品,往往因为某个方面的原因,而曲解了诗意,或者妄加评改。

我们来看看下面的例子。

(1)下面这首诗的主题是什么?闺意献张水部唐朱庆馀洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿:画眉深浅入时无?选择:A爱情诗B闺怨诗C行卷诗酬朱庆馀张籍越女新妆出镜心,自知明艳更沉吟。

齐纨未足时人贵,一典菱歌敌万金。

注:张籍,水部郎中,当时以擅长文学而又乐于提拔后进与韩愈齐名。

读懂诗歌的重要前提:了解背景(2)明朝人杨慎改杜牧《江南春》绝句,以为“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”中,“千”应为“十”,原因是“千里绿映红谁人见得,千里莺啼谁人听得?”改得如何?江南春杜牧千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

昔人何文焕在《历代词话考索》中提出批评:“即作十里,亦未必尽听得着看得见。

此诗之意,意既广不得专指一处,故总而命曰《江南春》,诗家善立题者也。

”(这正是用“以意逆志”的方法批驳了他人的谬误,显得合情合理。

)2、导读:那么,何文焕的批评恰当吗?他的批评表现了什么道理?请认真阅读课文“赏析指导”的“以意逆志”部分,并勾画要点,来回答这个问题。

3、答问和讲析:学生回答。

教师讲析。

何文焕的批评是有道理的。

他的批评,指出了体现了对这种死扣词句的做法的否定,其实也暗合了“以意逆志”的诗歌理解的方法。

那么,什么是“以意逆志”呢?孟子在回答弟子的提问时,提出了理解作品的方法:“故说诗者,不以文害辞,不以辞害志;以意逆志,是为得之。

长恨歌教学目标:1、了解白居易生平及其创作成就;2、把握长恨歌人物形象及主题;3、理解作品在叙事和塑造人物上运用的艺术手法。

教学重点:1、分析文中唐明皇与杨贵妃形象2、诵读全文3、把握长恨歌的主题;教学难点:理解作品在叙事和塑造人物上运用的艺术手法。

教学时间:2 课时教学过程:第一课时一、故事导入相传白居易三岁时就开始念诗五岁就写出许多首诗至九岁时已经能掌握诗的韵律且善于对句了。

十岁生日那天亲朋好友都来祝贺。

饭后其舅父叫白居易到堂上对句:“曹子建七步成诗。

”白居易稍一思索便有了腹稿但他故意默然不语。

舅父以为他对不上来取笑他道:“神童神童今日如虫。

”白居易笑着说:“我早已对上只未说出而已。

”众人大奇催白居易快说白居易便说道:“白居易一时无对。

”舅父听了颇为高兴。

白居易长大后舅父带他到长安向当时年已花甲的名诗人顾况求教。

白居易见到顾况说:“顾大人我是来向您请教的。

我写了一卷诗请大人指教!” 顾况一见是乡下来的很不耐烦。

当他看到诗卷上的名字是“白居易”时更觉得可笑说:“长安米贵‘白居’不‘易’啊!你还是快回乡下去吧!” “我是在乡下居住很快就要回去。

只是听说您是很有学识的人想请您过过目。

要是您重任在身来不及看我可先读一首请您听一听。

”说罢白居易翻出一首诗读了起来:“离离原上草一岁一枯荣。

野火烧不尽春风吹又生……”当顾况听到“野火烧不尽春风吹又生”时不由自主地站了起来他伸过手去把诗卷接了过来并收白居易为弟子。

顾况对白居易说:“你能写出这么好的诗‘居’天下何难!”二、幻灯介绍白居易及写作背景白居易字乐天号香山居士。

与元稹并称“元白”与刘禹锡并称“刘白”。

文章精切尤工诗作品平易近人老妪能解是新乐府运动的倡导者。

其诗重视诗歌讽喻功能强调揭露社会弊端、反映民生疾苦主张“文章合为时而著歌诗合为事而作”肯定诗歌的教育意义和政治作用。

其讽喻诗如《新乐府》、《秦中吟》深刻反映了时政弊端与民生疾苦。

长篇叙事诗《长恨歌》、《琵琶行》有很高的艺术成就。

教材:人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》《春夜宴从弟桃花园序》教学案例南漳高级中学徐红菊2013/11/6第一部分教学设计总体思路:《中国古代诗歌散文欣赏》选修教材旨在培养学生自主阅读诗词与文言文的能力,因此在教案的总体设计上坚持在课堂上实践“自问自探这种教学模式”,来完成本课的教学,提高学生的文言文阅读及理解能力。

教学内容分析:这是一篇散文小品,是“序”的体裁。

文字表现形式为文言文。

学生要必修二的教材曾接触过一篇“序”(《兰亭集序》),所以对于文体有一定的了解,而作者李白,也是耳熟能闻。

因此,重点应放在文言字、词、句的学习与整理上,放在对文本内容记叙的情境的描绘与欣赏上,放在对李白洋溢在文中的热爱生活、热爱自然等的人生观与精神气质的赏析上。

学生情况分析:高二的学生,对于文言文这一版块的内容,通过一年的系统学习,有了一定的基础,但由于区域与学生本人知识能力的限制,依需老师的引导与校正,才能较好完成本课的学习。

教学目标:1、掌握有关的文言词语和句式,提高文言文的阅读能力2、感受古代散文的生活气息和情趣,提高鉴赏能力。

3、比较阅读《兰亭集序》,理解魏晋人与唐人生命观与精神气质的异同,体会李白的性格与才气。

教学重点:感受古代散文的生活气息和情趣,提高鉴赏能力。

教学难点:通过比较同类文章,领悟李白独特的文情诗意。

教学过程:一.导入并解题1.导入师:李白在《将进酒》中说,“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,饮宴赋诗,自古以来是文人们的一大乐事,何况是在月光也能醉人的“春夜”,何况又是在桃花盛开的园子里,更何况是与自已聪敏多才的“从弟”,这是一场怎样的视觉与精神的盛宴呢?这节课让我们一起来品读《春夜宴从弟桃花园序》!2.解题题目点出了时间(春夜)、地点(桃花园)、人物(李白和诸位堂弟)、事件(聚宴)。

看题目就知道文章的基本内容:某个春夜我李白和各位堂弟在桃花园宴游,并为之作序。

二.细读:整理文言字词句并翻译全文通假字“序”同“叙”重点字词逆良坐花醉月古今异义大块文章词类活用歌惭幽咏诗特殊句式 1.会于桃花之芳园 2.阳春召我以烟景,大块假我以文章3.罚依金谷酒数4.开琼筵以坐花,飞羽觞而醉月三.品读:理解本散文的内容,感受唐代文人的生活情趣1.结构这篇小序只一百二十多字,却全面记叙了游赏的缘由、游赏过程、自然的景物、同游人的情况的思想情绪。

过小孤山大孤山陆游【教学目标】知识与能力:自己朗读课文,分小组翻译,积累文中重要文言词句。

过程与方法:自主阅读,感知、想象景物特点。

合作探究共享,追随作者泛舟的行程去欣赏沿途秀丽的景致,并勾勒出景物特点呈现景物风貌。

鉴赏评价,学习游记丰富细腻的写景方法。

情感态度与价值观:理解作者的爱国情感。

树立热爱祖国大好河山的思想感情。

教学重点:赏析游记丰富细腻、生动的写景方法。

教学难点:区分散文与诗歌形象美的不同。

课时安排:2课时。

【教学过程】第一课时一、检验自学情况:(一)作者的经历及写作背景。

(二)朗读课文,注意字音。

(三)以四人为一小组,参照注释,翻译课文。

以同桌为单位,一人读课文,一人翻译,力争准确流畅。

(四)检查对文章中重要字词句的积累:1、解释下列一词多义:A、然(1)杰然特起(2)然峭拔秀丽皆不可与小孤比(3)实不然也(4)碧峰巉然孤起B、以(1)今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

(2)复以小艇游庙中(3)若稍饰以楼观亭榭(4)夫夷以近,则游者众。

(5)不以物喜,不以己悲。

C、之(1)信造化之尤物(2)自数十里外望之(3)徙倚久之而归(4)何功之有哉?(5)之二虫又何知D、而(1)突兀而已(2)徙倚久之而归(3)岸土赤而壁立(4)青,取之于蓝,而青于蓝(5)而母立于兹2、指出下列词类活用现象(1)晚泊沙夹(2)微雨,复以小艇游庙中(3)掠江东南去(4)如宝装屏风( 5 )岸土赤而壁立(6)上干云霄3、检查几个句子翻译。

4、自己通译全文。

二、再读课文,带着问题整体感知:文中写了哪些景物,有什么特点?三.总结本节课内容。

四.作业。

1、翻译全文,做到字字准确,句句贯通。

2.配套练习。

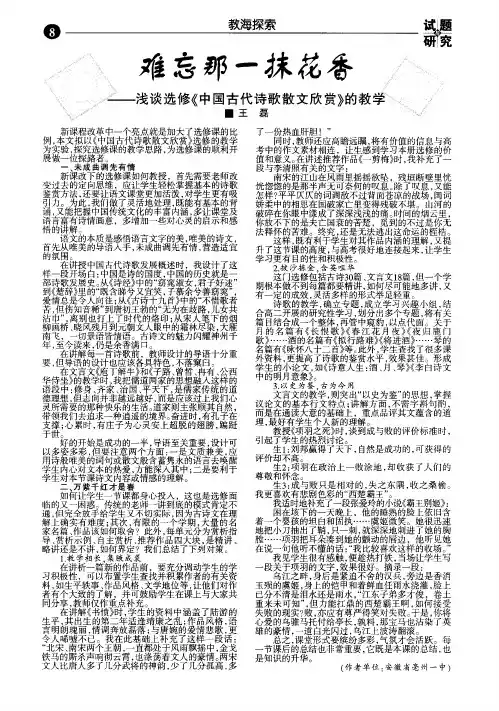

教学研究:选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》教学构想高考研究2014-03-17 1640选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》教学构想人教版选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》是为了适应高中生学习古代诗文的需要编写的,它着重从文学鉴赏的角度进一步引导学生有计划地阅读一定数量的名篇,通过自己的鉴赏探究,感受其思想、艺术魅力,发展想象力和审美能力,提高对古代诗文语言的感受力,体会中华文化的博大精深,深化热爱祖国的情感,增进运用祖国语言文字的能力。

与必修教材相比,其专题性更强,选文数量更多,内容更丰富,如果沿用必修教材惯用的单篇教学模式,很难体现教材编写专题探究的意图,在有限的学习时间内也很难完成教学任务。

从教与学的实际考虑,笔者以为可在各单元的专题下,相机设计几个子专题,对教材选文进行增删重组,通过对比阅读实现专题目标。

下面以第一单元‚以意逆志知人论世‛为例。

教材前言告诉我们:‚在具体步骤的安排上,是从学习过程着眼,每章的第一项是‘赏析指导’,就这一章所提出的赏析角度,介绍相关知识和鉴赏方法。

第二项是‘赏析示例’,诗歌和散文各举一篇为例,从该章所提出的学习角度进行分析,带有举例示范性质,供同学们参考借鉴。

第三项‘自主赏析’是围绕这一章的学习内容,提供阅读鉴赏的作品。

自主赏析作品后面列有‘探究.讨论’题目,这些题目帮助同学们在阅读赏析时打开思路、把握要点,在途径上、方法上作适当的提示或点拨。

有的作品在‘探究.讨论’题目之后,还有‘相关链接’,进一步提供有关背景资料和信息。

第四项‘推荐作品’是推荐给同学们与本单元学习内容相关的一些作品,供课外阅读之用。

‛这种运用演绎法的设计安排导之以法在先,目标比较明确,应该说是合理的,可操作性也是很强的,但是它并不符合学生的阅读实情和认知规律,学生更多的是先接触诗文作品,在感性认识积累的基础上,再作理性的分析,探究蕴含其中的奥妙,实际上运用的是归纳法。

因而,我们仍以教材各单元的学习重点为目标,改变一种思维路径,即从具体的作品入手,将有相关点的作品整合重组为几类或几个子专题,让学生在充分赏读的基础上,探究阅读古代诗文的基本原则与途径。

《中国古代诗歌散文欣赏》编写说明一、编写的指导思想和整体设计《中国古代诗歌散文欣赏》是根据《普通高中语文课程标准》编写的一本选修课教科书。

它是与人教版《普通高中课程标准实验教科书•语文》相配套的。

为了使它对学生具有吸引力,并能够切实地培养学生的文学文化修养,提高学生的文言文阅读能力,适应不同地区、不同水平的学生的需要,编者在以下几个问题上,曾进行了反复思考、充分讨论,并采取了一些新的编排思路。

(一)适应高中学生的文言文学习需求。

民国以前,文人科举考试以及公私应用交际、日常记事抒情言志,都离不开用文言形式写的诗文。

对于诗文的学习、探讨,了解其做法,总结其得失,予以借鉴,甚至模仿,是与人们的日常生活直接相关的。

“五四”新文化运动以后,白话代替了文言,古代文学与读者拉开了距离。

阅读古代诗文,从以往的重在临摹仿效,转为偏重鉴赏和认识。

古诗文学习的直接出发点,多半在于增进文化涵养,提高审美情趣;至于写作应用上的受益,则不像白话文那样直接。

这是读者需求上古与今的差异,面对这种情况,课本的设计必须从欣赏角度入手,以适应读者需求的变化。

(二)采用全新的单元设置角度。

为了突出文言文学习中鉴赏的重要性,让学生感到古代文学的独特魅力,这本课本打破了一般以文学史顺序或作家文选式的单元编排方式。

诗文分列,按不同的鉴赏角度、鉴赏方法设置单元。

诗文各分三个单元,繁简适度,切合高中生的欣赏需要,尽可能地从几个基本方面充分体现两种文体的各自特点。

尤其是散文的单元设计,由于可借鉴的资料不多,自出主张,从散文的形象性、抒情性与逻辑性、灵活性与趣味性三个方面勾勒散文的整体风格,很有创意。

从选目看,各单元所选作品,均不在一个平面上简单罗列,而是根据教学需要和鉴赏需要作多层次安排。

(三)努力在教学内容和方法步骤上有所创新。

根据课程标准的要求,本课程把引发学生对文言文的学习兴趣、引导学生自主学习作为根本出发点,因此,从单元开头的赏析指导,到课文后的练习与相关资料,均本着加强方法指导的原则作了新的考虑。