九年级化学第一章第一课

- 格式:ppt

- 大小:761.50 KB

- 文档页数:30

课题1 化学使世界变得更加绚丽多彩

【教学目标】

1、了解什么是化学,理解到通过化学知识的学习进一步理解自然、适合自然、改造自然、保护自然,理解到化学与人类进步和社会发展的关系非常密切。

2、通过收集材料、查阅资料、讨论交流、实践活动等具体探究行为,培养学生良好的学习习惯和学习方法。

3、激发学生亲近、热爱并渴望了解化学的情感,激发学生对化学的好奇心和探究的欲望,让学生感触化学的魅力、体会学习化学的价值。

【教学重点】了解什么是化学,激发学生对化学的热爱之情、探究之欲。

【教学难点】了解什么是化学。

【教学准备】

关素材及提供给学生自主探究的Internet超级链接)2、实验相关器材及用品:试管、烧杯、玻棒、白纸(用NaOH溶液书写“变化中学、探究中学”后晾干)、NaOH溶液、酚酞试液、澄清的石灰水、稀盐酸等。

学生准备:收集一些常见或不常见的材料、用品、食品、药品等实物和相关的说明书、商标等,以及相关的现代高科技信息资料。

【教学设计】

1、教学方法:收集资料、指导阅读、实验展示、讨论交流、拓展探究

2、教学步骤:

3、活动与作业:

请你参考下列主题(任选一个或多个)或自拟,通过本节课的学习,查询相关材料或自主上网搜索(可参考课件)、,完成一篇小论文或自办、合办一期小报(报题目自拟,突出个性、特色)实行交流:

①相关化学学科形成的历史

②化学在现代社会的应用举例

③探索学好化学知识的方法

④你最感兴趣的化学前沿知识

⑤你在日常生活中发现的化学知识

⑥其它(自拟)。

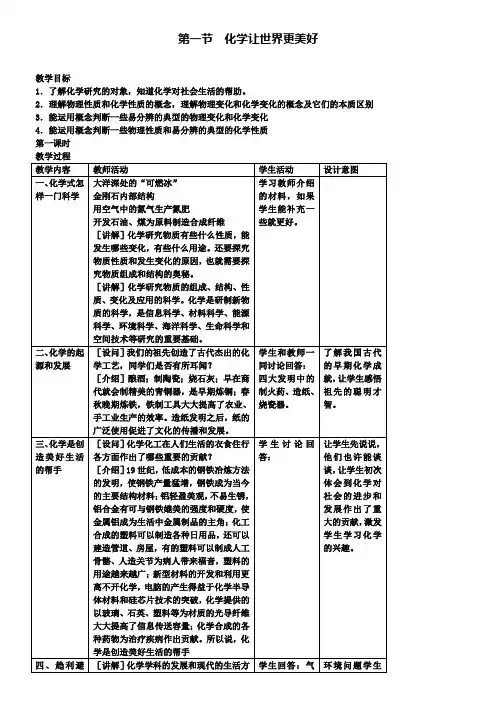

第一节化学让世界更美好教学目标1.了解化学研究的对象,知道化学对社会生活的帮助。

2.理解物理性质和化学性质的概念,理解物理变化和化学变化的概念及它们的本质区别3.能运用概念判断一些易分辨的典型的物理变化和化学变化4.能运用概念判断一些物理性质和易分辨的典型的化学性质第一课时相关链接金刚石参考资料:金刚石的化学成分是纯碳,石墨的化学成分也是纯碳,金刚石坚硬无比,而石墨质地非常软。

这是因为石墨中的碳原子是成层排列的,原子间的结合力很小,金刚石中的碳原子则是交错整齐地排列成正四面体结构,每个碳原子都紧密地与其它4个碳原子直接连接,构成一个牢固的结晶体。

要使碳原子形成这样的结构,需要2千摄氏度高温和5万个大气压。

人们现在已经能够利用高温高压制造出人造金刚石生物固氮作用(biological nitrogen fixatio):大气中的氮被原还为氨的过程。

生物固氮只发生在少数的细菌和藻类中。

估计全球每年生物固氮作用所固定的氮(N2)约达17500万吨,其中耕地土壤约有4400万吨,超过了每年施入土壤4000万吨肥料氮素(工业固氮)的量(Burris,1977)。

因此,生物固氮作用有很大潜力。

固氮微生物种类:到1982年固氮微生物达70多个属,大多数是原核微生物(细、放、蓝细菌),也有真菌。

根据固氮微生物与高等植物以及其他生物关系,分为二个类型。

1.自生固氮微生物──在土壤中或培养基中,独自生活时能固定氨态氮。

在进行固氮作用时对植物或其它生物没有明显的依存关系。

有好气性、厌气性、兼厌气性有化能自养异养,光能自养、异养型生固氮微生物。

2.共生固氮微生物──二种微生物紧密地生长在一起时,由固氮的共生菌进行分子态氮的还原作用。

人造血管:北京理工大学研发成功直径6毫米以下的“人造血管”,并且正在一条狗身上进行实验,将进一步应用于人类临床实验。

这项技术填补了国际空白,有助于心脏病的治疗。

据北京理工大学材料科学与工程学院副院长杨荣杰教授介绍,理工大学成功研发出直径6毫米以下的小口径血管后,首先由阜外医院在一条狗身上进行实验,22个月未发现堵塞现象。

九年级上册化学第一单元:第一课《物质的变化和性质》知识点九年级上册化学第一单元:第一课《物质的变化和性质》知识点九年级上册化学第一单元:第一课《物质的变化和性质》知识点课标定位1. 通过对日常生活现象和化学实验现象的观察和分析,使学生理解化学变化、物理变化的初步概念。

2. 在关于物质的性质描述中,能够初步区分哪些属于物理性质、哪些属于化学性质。

3. 注意培养学生科学的观察和分析能力,并使他们受到科学态度和科学方法的教育。

知识梳理知识点一、物理变化和化学变化(重点)知识在线1、水沸腾的实验沸腾时产生的水蒸气与玻璃片又凝结成液体;胆矾的研碎块状固体被粉碎成蓝色粉末;镁条燃烧时发出耀眼的强光,并放出大量的热;硫酸铜和氢氧化钠反应生成了蓝色的硫酸铜沉淀;2、变化时的新物质是指在组成或结构上与原来的物质不同的物质。

3、化学变化常伴有能量的吸收和释放。

化学能可以转化光能、热能和电能。

4、如树木的生成是将光能转化为物质的化学能。

而镁条的燃烧是将镁条所蕴含的化学能转化为光能和热能考题再现[考题示例]下列成语包含的物质的变化其中有一种与其他三种有本质区别,该变化为()A.钻木取火B.积土成山C.百炼成钢D.死灰复燃[答案]B[解析]解答本题要分析变化过程中是否有新物质生成,如果没有新物质生成就属于物理变化,如果有新物质生成就属于化学变化。

A、钻木取火过程中,木头燃烧有二氧化碳等生成,属于化学变化;B、积土成山过程中没有新物质生成,属于物理变化;C、百炼成钢过程中,生铁中的碳能和氧气反应生成二氧化碳,属于化学变化;D、死灰复燃过程中有新物质生成,属于化学变化;只有B属于物理变化,其他三项都发生了化学变化。

故选B。

知识点二、物理性质与化学性质知识在线1、当外界条件改变时,物质的性质也会随着发生变化,因此,描述物质的性质要注明条件。

如:当温度升高时,固态的冰就会变成液态的水,把水加热到一定温度时,谁就会沸腾。

2、物理性质与化学性质的本质区别是否需要在化学变化中体现出来。

物质的变化和性质知识点详解物质的性质和变化是中考必考题。

考题往往提供典型事实,判断发生变化的类型;或将物质的用途与所体现的性质相结合综合考查。

为帮助同学们掌握这部分知识,特做如下梳理:一、基本概念(1)物理变化:没有生成其他物质的变化。

(2)化学变化:生成了其他物质的变化。

物理变化和化学变化的辨析:从宏观看,要抓住变化时是否有其他物质生成;从微观看,构成物质的粒子是否发生了变化。

如果变化时没有新物质生成,或构成物质的粒子没有变化,就是物理变化,否则就是化学变化,而伴随变化产生的现象:发光、放热、变色、生成气体、产生沉淀等只能作为判断的辅助依据,而不能作为判断化学变化的标准。

如一些同学错误地认为冰融化成水是化学变化,原因是固态冰和液态水是两种物质。

同学们应该注意,一种物质的三种状态就其本质而言,仍属同一种物质。

绿色的碱式碳酸铜粉末在加热条件下逐渐变为黑色粉末,试管口有水珠生成,同时从试管中导出的气体使澄清石灰水变浑浊,证明其中一定含有二氧化碳。

显然碱式碳酸铜已转变为其他三种物质,这一变化属于化学变化。

我们不妨记住物理变化的四种常见形式:状态的改变(固、液、气);形态的改变(如矿石的粉碎);某些能量形式的改变(如电灯通电后发光、放热,电能转变成光能和热能);位移的改变(物体从甲地转移到乙地)。

熟悉了物理变化,就不难判断化学变化。

(1)物理性质:物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质。

如:物质的颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性、导电性、挥发性、延展性等。

(2)化学性质:物质在化学变化中才能表现出来的性质。

主要包括:可燃性、稳定性、活泼性、氧化性、还原性、酸性、碱性、毒性等。

物质的性质和变化是两组不同的概念,二者之间既有区别又有联系,性质是物质固有的属性,是物质的基本特征,是变化的内因(即变化的依据),而变化只是一个过程,是性质的具体体现,即性质决定变化、变化体现性质。

物质的变化和性质在描述上是不同的,描述物质的性质时有“可以——不可以”、“能——不能”、“ 容易——不易”等字词。

绪言化学使世界变得更加绚丽多彩教学目标知识与技能了解什么是化学,通过化学知识的学习进一步了解理解自然、适合自然、改造自然和保护自然的重要性,理解到化学与人类进步和社会发展的关系非常密切。

通过学生小组合作学习、主动探究、讨论交流,培养良好的学习习惯和学习方法。

情感、态度与价值观(1)激发学生对化学的好奇心和探究的欲望;培养学生亲近化学、热爱化学、渴望了解化学的情感。

(2)体会化学与人类进步及社会发展的密切关系,理解化学的价值。

重点难点重点对学生实行化学学习的情感、态度和价值观等方面的熏陶和培养。

难点让学生了解化学研究的对象,体验化学与人类生活、社会发展的关系,引导学生掌握化学的学习方法。

教学准备1.试管、玻璃导管、集气瓶、烧杯、石棉网、坩埚钳、酒精灯、玻璃棒。

2.澄清石灰水、酚酞试液、纯碱、食醋、镁条、蜡烛、高锰酸钾、浓硫酸、氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液。

3.与教材匹配的图片、视频资料等。

教学流程教学设计一、引入课题教师引言:同学们,从今天开始,我们将走进一个崭新的世界,学到很多更加新颖而且非常有用的东西,我们理解世界的水平将进一步得到提升。

我们生活在物质的世界里,每天与各种各样的物质打交道,你能说一说你身边现在的物质是何种材料制成的吗?是在自然界中本身就有的呢?还是经人制造的?(学生说出学习用具、衣服、桌子、玻璃、铁等金属制品)所有这些都与化学相关,化学简直就像如来佛的手掌一样,大到无边,哪里有物质,哪里就有化学。

二、合作探究(一)实验激趣1.引导学生欣赏教材第1页图片,使学生明确我们衣、食、住、行的生活必需品都与化学密不可分,化学使世界变得更加绚丽多彩,教师板书课题。

2.演示实验,学生观察并说出相关现象,体验化学变化的奇妙,激发兴趣。

(1)教师引言:在化学世界里,物质的变化真是奇妙无比,下面我们做几个小实验,请同学们注意观察现象,大胆说出来。

(2)选做下列实验:①向澄清石灰水中缓缓吹气;②向澄清石灰水中滴入酚酞试液;③魔棒点灯;④向纯碱中加入食醋,再把燃烧的蜡烛放入反应容器中;⑤镁条燃烧;⑥氢氧化钠与硫酸铜的化学反应。

化学使世界更美好一、化学研究什么?化学是一门研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的自然科学。

二、物质的运动和变化(一)物理变化1、概念:没有其他新物质生成的变化叫做物理变化。

2、特征:没有其他新物质生成,仅仅形状或状态(气态、液态、固态)的变化。

3、举例:物质的三态变化、物体的形状变化等(二)化学变化1、概念:有其他新物质生成的变化叫做化学变化。

(又叫化学反应)2、特征:①有新物质生成,常表现为颜色改变、放出气体、生成沉淀等。

②常伴随能量变化,常表现为吸热、放热、发光等。

3、举例:(实验一)把酸滴在大理石上现象:文字表达式:。

(实验二)向澄清石灰水吹气现象:文字表达式:。

(实验三)镁带燃烧现象:文字表达式:。

(三)物理变化和化学变化的关系物质发生化学变化时,往往伴随有物理变化。

注意:判断一个变化是否是化学变化的依据能够根据该变化是否有发光、发热、沉淀和气体产生,但是这仅仅一个参考依据,并非所有有发光、发热、沉淀和气体产生的变化都是化学变化,比如电灯发光发热就是一个物理变化。

化学变化与物理变化的根本区别是判断变化前后是否有新物质生成。

三、物质的性质(一)物理性质:物质不需要发生化学变化就表现出来的性质叫做物理性质。

如颜色、状态、气味、熔沸点、硬度、密度、导电性、导热性、溶解度(二)化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质叫做化学性质。

如可燃性、热稳定性、毒性,又如铁在潮湿空气中生锈等(三)物质的性质决定物质的用途。

如电线中多为铜丝,利用了铜的导电性(物理性质);汽油可做燃料,利用了有机物的可燃性(化学性质)四、物质的纯度(一)混合物和纯净物由两种或多种物质组成的物质体系是混合物。

只含有一种物质的物质是纯净物。

注意:世界上不存有绝对纯净的物质,对于那些仅含有极少量杂质的物质,且杂质对其性质不会产生影响,通常把它当作纯净物。

(二)物质的纯度混合物中主要成分(或某一成分)含量的高低,用物质的纯度(该成分的质量百分含量)来表示。

《化学使世界变得更加绚丽多彩》教学设计

一、教学目标

(一)知识与技能

1.知道化学是在分子、原子层次上研究物质的性质、组成、结构与变化规律的科学。

2.知道化学与人类进步和社会发展关系密切。

1.通过具体的事例,体会化学与人类进步及社会发展的密切关系,理解学习化学的价值。

2.通过小组合作学习、讨论交流,培养良好的学习习惯和学习方法。

(三)情感、态度与价值观

1.激发学生亲近化学、热爱化学并渴望了解化学的情感。

2.激发学生对化学的兴趣和探究的欲望。

二、教学重点

1.激发学生对化学的兴趣和探究的欲望。

2.培养学生亲近化学、热爱化学并渴望了解化学的情感。

三、教学难点

知道化学是在分子、原子层次上研究物质的性质、组成、结构与变化规律的科学。

四、教学准备

教学设备:投影仪,计算机,教学课件。

实验用品:事先用酚酞溶液写好“化学”字样并晾干的滤纸,事先用酚酞溶液画好“小笑脸”并晾干的滤纸,稀氢氧化钠溶液,稀盐酸,浓氨水。

五、教学过程。