押韵、平仄和对仗

- 格式:ppt

- 大小:444.00 KB

- 文档页数:24

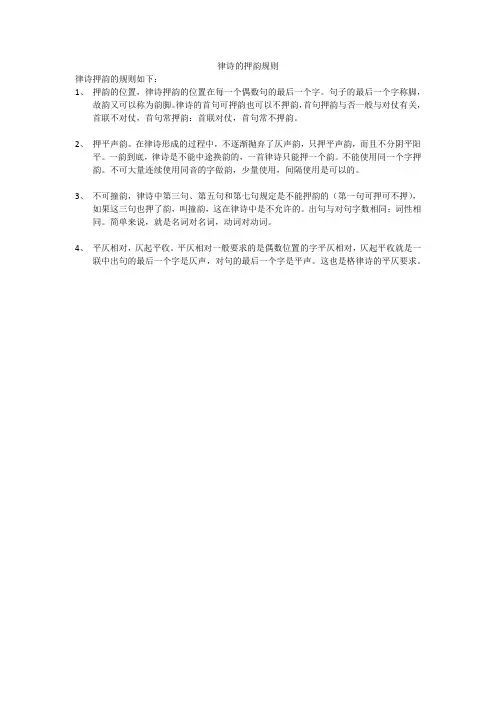

律诗的押韵规则

律诗押韵的规则如下:

1、押韵的位置,律诗押韵的位置在每一个偶数句的最后一个字。

句子的最后一个字称脚,

故韵又可以称为韵脚。

律诗的首句可押韵也可以不押韵,首句押韵与否一般与对仗有关,首联不对仗,首句常押韵:首联对仗,首句常不押韵。

2、押平声韵。

在律诗形成的过程中,不逐渐抛弃了仄声韵,只押平声韵,而且不分阴平阳

平。

一韵到底,律诗是不能中途换韵的,一首律诗只能押一个韵。

不能使用同一个字押韵。

不可大量连续使用同音的字做韵,少量使用,间隔使用是可以的。

3、不可撞韵,律诗中第三句、第五句和第七句规定是不能押韵的(第一句可押可不押),

如果这三句也押了韵,叫撞韵,这在律诗中是不允许的。

出句与对句字数相同;词性相同。

简单来说,就是名词对名词,动词对动词。

4、平仄相对,仄起平收。

平仄相对一般要求的是偶数位置的字平仄相对,仄起平收就是一

联中出句的最后一个字是仄声,对句的最后一个字是平声。

这也是格律诗的平仄要求。

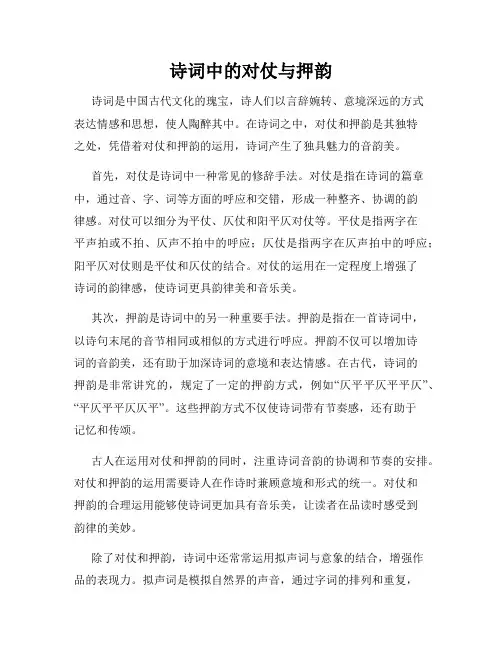

诗词中的对仗与押韵诗词是中国古代文化的瑰宝,诗人们以言辞婉转、意境深远的方式表达情感和思想,使人陶醉其中。

在诗词之中,对仗和押韵是其独特之处,凭借着对仗和押韵的运用,诗词产生了独具魅力的音韵美。

首先,对仗是诗词中一种常见的修辞手法。

对仗是指在诗词的篇章中,通过音、字、词等方面的呼应和交错,形成一种整齐、协调的韵律感。

对仗可以细分为平仗、仄仗和阳平仄对仗等。

平仗是指两字在平声拍或不拍、仄声不拍中的呼应;仄仗是指两字在仄声拍中的呼应;阳平仄对仗则是平仗和仄仗的结合。

对仗的运用在一定程度上增强了诗词的韵律感,使诗词更具韵律美和音乐美。

其次,押韵是诗词中的另一种重要手法。

押韵是指在一首诗词中,以诗句末尾的音节相同或相似的方式进行呼应。

押韵不仅可以增加诗词的音韵美,还有助于加深诗词的意境和表达情感。

在古代,诗词的押韵是非常讲究的,规定了一定的押韵方式,例如“仄平平仄平平仄”、“平仄平平仄仄平”。

这些押韵方式不仅使诗词带有节奏感,还有助于记忆和传颂。

古人在运用对仗和押韵的同时,注重诗词音韵的协调和节奏的安排。

对仗和押韵的运用需要诗人在作诗时兼顾意境和形式的统一。

对仗和押韵的合理运用能够使诗词更加具有音乐美,让读者在品读时感受到韵律的美妙。

除了对仗和押韵,诗词中还常常运用拟声词与意象的结合,增强作品的表现力。

拟声词是模拟自然界的声音,通过字词的排列和重复,使读者产生视觉、听觉等感觉的联想。

通过拟声词与押韵的结合,诗词能够更加贴近实际的事物,使作品充满生动感和力度。

总之,诗词中的对仗与押韵是其独特之处,是中国古代文化的重要组成部分。

对仗和押韵的运用充分展示了中华民族丰富的音韵美和文化底蕴。

对仗与押韵的运用给予了诗词以独特的魅力,使其成为一种能够打动人心的艺术形式。

在今天,虽然诗词的地位已经不再像古代那样凌驾于其他文学形式之上,但对仗与押韵的独特魅力依然引人注目,令人沉醉其中。

因此,对仗与押韵的运用是诗词不可或缺的一部分,也是我们欣赏诗词所能体会到的独特之处。

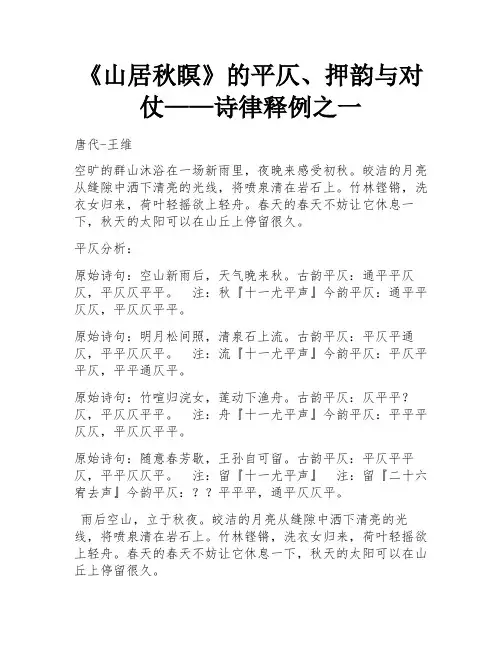

《山居秋瞑》的平仄、押韵与对仗——诗律释例之一

唐代-王维

空旷的群山沐浴在一场新雨里,夜晚来感受初秋。

皎洁的月亮从缝隙中洒下清亮的光线,将喷泉清在岩石上。

竹林铿锵,洗衣女归来,荷叶轻摇欲上轻舟。

春天的春天不妨让它休息一下,秋天的太阳可以在山丘上停留很久。

平仄分析:

原始诗句:空山新雨后,天气晚来秋。

古韵平仄:通平平仄仄,平仄仄平平。

注:秋『十一尤平声』今韵平仄:通平平仄仄,平仄仄平平。

原始诗句:明月松间照,清泉石上流。

古韵平仄:平仄平通仄,平平仄仄平。

注:流『十一尤平声』今韵平仄:平仄平平仄,平平通仄平。

原始诗句:竹喧归浣女,莲动下渔舟。

古韵平仄:仄平平?仄,平仄仄平平。

注:舟『十一尤平声』今韵平仄:平平平仄仄,平仄仄平平。

原始诗句:随意春芳歇,王孙自可留。

古韵平仄:平仄平平仄,平平仄仄平。

注:留『十一尤平声』注:留『二十六宥去声』今韵平仄:??平平平,通平仄仄平。

雨后空山,立于秋夜。

皎洁的月亮从缝隙中洒下清亮的光线,将喷泉清在岩石上。

竹林铿锵,洗衣女归来,荷叶轻摇欲上轻舟。

春天的春天不妨让它休息一下,秋天的太阳可以在山丘上停留很久。

写诗的平仄押韵的技巧

写诗的平仄押韵技巧主要有以下几点:

1.押韵的位置:律诗押韵的位置在每一个偶数句的最后一个字。

句子的最后一个字称脚,奇数句尾字叫白脚,偶数字叫韵脚。

律诗的首句可押韵也可以不押韵,首句押韵与否一般与对仗有关,首联不对仗,首句常押韵:首联对仗,首句常不押韵。

2.押平声韵:在律诗形成的过程中,已逐渐抛弃了仄声韵,只押

平声韵。

3.一韵到底:律诗是不能中途换韵的,一首律诗只能押一个韵。

4.不能使用同一个字押韵。

5.不可大量连续使用同音的字做韵,少量使用,间隔使用是可以

的。

6.不可撞韵,律诗中第三句、第五句和第七句规定是不能押韵的

(第一句可押可不押)。

总之,写诗的平仄押韵是有一定技巧和规律的,需要多读多写多实践。

时对仗的韵脚

对仗是诗歌韵律中常用的一种技巧,通过音韵的相似或对立

来构成韵脚,以达到音韵和谐的目的。

对仗韵脚分为平仄对仗

和押韵对仗两种。

平仄对仗是指音调平仄的对立关系。

汉语中的声调有平声、

仄声之分,平声即第一声和第四声,仄声即第二声和第三声。

在诗歌中,通过平仄对仗来增加音乐美,使诗句更富有韵律感。

例如《静夜思》中的「床前明月光」,「床」和「明」为平平

对仗,「前」和「光」为仄仄对仗,平仄相间,使诗句更加流畅、和谐。

押韵对仗是指音韵相同或相近的词语出现在句子的末尾。

押

韵可以增加诗句的朗朗上口感,使诗歌更具韵律美。

常见的韵

脚有平声韵脚和仄声韵脚,平声韵脚包括一、蟹、才等,仄声

韵脚包括四、死、黑等。

例如《静夜思》中的「疑是地上霜」,「疑」和「地」为平声韵脚,「上」和「霜」为仄声韵脚,通

过押韵对仗,使诗句更加和谐。

对仗的韵脚在诗歌中是非常重要的,它可以增强诗句的韵律美,使诗歌更加动听。

正因如此,对仗常常被用在各种古代诗

歌中,如唐诗、宋词等。

它不仅能够提高表达的艺术性,也可

以让诗歌更加易于记忆和传唱。

因此,对仗的韵脚是诗歌表达

中不可或缺的一部分。

七言绝句的格律要求

七言绝句是一种古典的汉语诗歌形式,其格律要求如下:

1.七言:每一句有七个字。

这是七言绝句的“七言”之意。

2.四句:一首七言绝句由四句组成,形成完整的篇章。

3.平仄对仗:七言绝句的格律要求平仄对仗,即平声与仄声的交替搭配。

在每句七言绝句中,一般要求平平仄仄平仄仄的顺序。

4.押韵:七言绝句的押韵方式为仄韵。

即奇数句的末字和偶数句的末字押韵,例如AABB的押韵方式。

5.意境自然,情感真挚:七言绝句在表达情感时,追求意境的自然流畅,要求真挚感人,贴近生活,抒发诗人的思想和情感。

典型的七言绝句形式为:

A平B仄B仄A平C仄C仄D平D仄

其中A、B、C、D为四个不同的韵脚。

这种格律要求使得七言绝句在表达情感、描绘景物时更加流畅优美,具有独特的韵律美感。

在古典文学中,七言绝句被广泛应用,并成为了中国古典诗歌中的经典形式之一。

词的押韵和对仗(一)、词的押韵和律诗一样,词也讲究押韵,平声、入声单用,上声去声通用。

由于有许多词牌,所以词的押韵和律诗有些不同,有的词牌必须用平声韵,有的必须用仄声韵,还有的是平仄韵交替押韵。

某词牌规定用平声韵,就不能用仄声韵;规定用仄声韵,就不能用平声韵。

除非有另一体。

同时用平声韵和仄声韵的词牌有两种情况,一种是平仄韵同部,另一种是平仄韵不同部。

同部的如《西江月》:仄仄平平仄仄,平平仄仄平平。

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄。

例:《西江月》宋·辛弃疾明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。

旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

韵脚“蝉、年、片、前、边、见”都是同部的。

不同部的如《菩萨蛮》:平平仄仄平平仄,平平仄仄平平仄。

(换平)仄仄仄平平,仄平平仄平。

(换仄)平平平仄仄,仄仄平平仄。

(换平)仄仄仄平平,仄平平仄平。

例:《菩萨蛮》唐·李白平林漠漠烟如织,寒山一带伤心碧。

暝色入高楼,有人楼上愁。

玉阶空伫立,宿鸟归飞急。

何处是归程,长亭连短亭。

入声韵独立性很强,有些词牌习惯上是用入声韵的,例如:《忆秦娥》、《念奴娇》、《满江红》等。

但是并非不能用上声和去声韵。

(二)词的对仗词的对仗,有固定的,有一般用对仗的,也有自由的。

固定的对仗,例如《西江月》上下阕的前两句。

此类固定的对仗是很少见的。

(实际上,西江月这两句也有少数的词人没有用对仗) 一般用对仗的(也可不用),例如《沁园春》上阕第二三句,第四五句和第六七句,第八九句;下阕第三四句和第五六句,第七八句。

又如《浣溪沙》下阕头两句。

再如《满江红》上阕第五六句,下阕第六七句。

凡是前后句字数相同的,都有用对仗的可能。

但是用不用对仗是完全自由的!词的对仗,有两点与律诗不同。

第一,词的对仗不一定要以平对仄,以仄对平。

第二,词的对仗允许同字相对。

如:“我住长江头,君住长江尾。

”。

诗词的平仄、用韵及对仗一、关于平仄了解平仄的知识是写诗填词的基础。

仄就是不平的意思,平仄的区分是基于汉语中音调的高低起伏。

所有汉字的音调可分为平声和仄声两大类。

现代汉语中的平声包括阴平(即第一声)和阳平(即第二声),仄声包括上声(即第三声)和去声(即第四声)。

古汉语中的平声没有阴平、阳平的区别,仄声包括上声、去声、入声三类。

大致说来,古汉语中的平声对应于现代汉语中的阴平和阳平,仄声对应于现代汉语中的上声和去声。

但古汉语中仄声还包括入声,而在普通话中已消失了。

去哪里了呢?归到普通话中阴阳上去四声中了。

如数字“一、二、三、四、五、六、七、八、九、十”中,“一、六、七、八、十”在古汉语中就是入声,其中“一、七、八”在普通话中归入阴平,“十”归入阳平,“六”归入去声。

“六”归入去声问题不大,因为去声本就属于仄声,但“一、七、八、十”现归入阴平和阳平,如不能识别,就会搞错平仄的归属。

如何识别入声?如果你会江浙沪、福建、广东、广西、江西、山西、内蒙古等地方言中的一种,也好办,只要在上述方言中发音特别短促、有爆破音效果的便是入声,如“屋北鹿独宿”这句话中,在古汉语中每一个字都是入声,试着用方言念一遍,细心体会一下其音调的特点。

如这些方言都不会,就要麻烦一点了,办法只有一个:硬记。

好在古入声字并不太多,不到1000字。

且其中相当部分在普通话中已归于上、去两声。

而按前述上去两声为仄声的规则,并不影响对其平仄归属的判断,可不管它。

剩下的古为入声今为阴平或阳平的汉字,是最大的干挠源。

粗粗统计了一下,至今仍在用的大概还有500多字。

而这500多字中,今天常用的不过二三百字。

不妨对照韵书,将常用的、今为阴平阳平的入声字划出来(从最常用的开始,逐步扩大范围),空闲时化整为零,有意记一下,应该不需要化太多时间。

(据说西南方言中古入声字一律变成了阳平,会西南方言的只需对现阳平字作一辩别即可,可少作很多功课。

)下面列举今为平声的常用古入声字205个,可供优先记忆(当然,也可从中先挑几十个最最常用的,再一步步扩展):一画:一二画:七八十三画:兀孑勺习夕四画:仆曰什及五画:扑出发札失石节白汁匝六画:竹伏戍伐达杂夹杀夺舌诀决约芍则合宅执吃汐七画:秃足卒局角驳别折灼伯狄即吸劫匣八画:叔竺卓帛国学实直责诘佛屈拔刮拉侠狎押胁杰迭择拍迪析极刷九画:觉(觉悟)急罚十画:逐读哭烛席敌疾积脊捉剥哲捏酌格核贼鸭十一画:族渎孰斛淑啄脱掇郭鸽舶职笛袭悉接谍捷辄掐掘十二画:菊犊赎幅粥琢厥揭渤割葛筏跋滑猾跌凿博晰棘植殖集逼湿黑答插颊十三画:福牍辐督雹厥歇搏窟锡颐楫睫隔谪叠塌十四画:漆竭截牒碣摘察辖嫡蜥十五画:熟蝠膝瘠骼德蝶瞎额十六画:橘辙薛薄缴激十七画:擢蟋檄十九画:蹶二十画:籍黩嚼二、关于用韵诗和词都讲求用韵,但用的是旧韵(平水韵),不是新韵。

七律的5大对仗形式一、平仄对仗平仄对仗是七律中最基本的对仗形式,用以使句子的音律和谐。

在七律中,每个句子有七个字,每个字的音节可以分为平声和仄声。

平声即声调平均的音节,仄声即声调变化的音节。

在写作中,要注意平仄对仗的搭配,使句子的音律和谐。

二、押韵对仗押韵对仗是七律中常见的对仗形式,通过选择和搭配不同的押韵方式,使句子更加韵律优美。

在七律中,一般采用仄声押韵的方式,即每句的二、四、六、末字仄声相同。

同时,为了使押韵更加丰富多样,也可以使用平声押韵的方式。

三、对仗关系对仗对仗关系对仗是指在七律中,通过平仄对仗和押韵对仗的基础上,进一步强调意义的对仗关系。

对仗关系对仗包括对仗、反对仗、承接对仗和转折对仗等。

通过巧妙地运用对仗关系对仗,可以使句子更加生动、形象,并表达出更深层次的意义。

四、意象对仗意象对仗是指在七律中,通过选择和搭配不同的意象,使句子更具表现力和感染力。

意象对仗可以通过运用形象化的词语、细腻的描写和比喻等手法来实现。

在写作中,要注意选择恰当的意象,使句子更加生动、形象,并能够引起读者的共鸣。

五、情感对仗情感对仗是指在七律中,通过表达和对比不同的情感,使句子更加感情丰富和饱满。

情感对仗可以通过运用不同的情绪词语、情感描写和情感转折等手法来实现。

在写作中,要注意把握情感的变化和转折,使句子更具感染力和情感张力。

通过以上五大对仗形式的运用,七律作品可以在音律、韵律和意义上更具表现力和感染力。

在写作中,我们可以根据具体的主题和目的,选择合适的对仗形式,并通过巧妙的运用,使作品更加生动、形象,并能够引起读者的共鸣。

同时,在写作过程中,还要注意语句的通顺和表达的准确性,避免歧义或错误信息的出现。

通过不断的练习和积累,我们可以掌握七律的对仗形式,并写出优秀的七律作品。

对仗举例说明1. 什么是对仗?对仗是指在文学创作中,通过将某个词语、字句或一句话表达的内容与另一个词语、字句或一句话的内容相对应,以形成平衡感和韵律感的修辞手法。

对仗常见于诗歌、韵文和修辞性辞章中,通过采用相同或相似的语言规律和表达方式来增强文章的美感和魅力。

2. 对仗的分类对仗主要分为押韵对仗、平仄对仗和平行对仗三种形式。

(1)押韵对仗:通过在语句的末尾使用相同或相似的韵母来形成对仗。

押韵对仗通常用于诗歌和韵文,能够增加诗歌的声韵美和节奏感。

例子:夕阳西下,斜照小桥。

——苏轼《水调歌头》霜叶红于二月花,——毛泽东《沁园春·雪》(2)平仄对仗:通过使用相同或相似的平仄音韵来形成对仗。

平仄对仗常见于古诗词和韵文中,能够增加音韵的和谐感和节奏感。

例子:白日依山尽,——杨万里《临江仙·滚滚长江东逝水》青山一道同云雨,——苏轼《江城子·密州出猎》(3)平行对仗:通过将一句话或一个短语与另一句话或短语的内容相对应,以形成对仗的称谓。

平行对仗常用于修辞性辞章和古文中,能够增强文章的对比和对等感。

例子:九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。

——杜甫《丽人行》黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

——颜真卿《颜勤礼帖》3. 对仗的功能和效果对仗作为一种修辞手法,主要具有以下功能和效果:(1)增强语言美感:对仗能够通过韵律和平衡感来增强文章的美感,使文章更加文艺和富有诗意。

(2)增加节奏感:对仗能够使文章的语句有韵律感,读起来更加流畅和悦耳,增加读者的阅读兴趣。

(3)强调对比和对等:平行对仗能够通过对比和对等的手法,使文章的内容更加生动和形象,增强表达的力度和效果。

(4)增加记忆点:对仗的语言规律和韵律能够增加文章的记忆点,使文章更容易被人们记住和传颂。

4. 对仗在诗歌中的应用对仗在诗歌中的应用非常广泛,能够增强诗歌的韵律美和表达力。

下面是一些常见的对仗形式及例子:(1)押韵对仗:例子1:江城子·密州出猎霜叶红于二月花,笑时犹带岭桃花。

解读文言文中的对仗与押韵在文言文中,对仗与押韵是其独特之处,也是其美学的一种体现。

通过对仗与押韵的运用,文言文的表达更富有韵味,更能引起读者的共鸣。

本文将对文言文中的对仗与押韵进行解读,并探讨其在文学创作中的作用与意义。

一、对仗对仗是指在文言文中,用相同或相似的词语、句式或篇章结构来呼应,以达到平衡、谐美、衬托、对比、转折、呼应等表达手法。

对仗形式包括平仗、平起平收、平起仄收、仄韵平仄平、仄韵仄押等。

平仗是最基本、最常见的对仗形式,即相连两句的字与字之间直接对应,声调相同。

例如《红楼梦》中的“悄立径花声低,密雨飞莺语急。

”两句中,“声”与“语”对仗,“低”与“急”对仗,体现了作者对春天景物细腻且矛盾的描绘。

平起平收是指相邻两句的句子篇幅、句式结构完全相同。

该形式常用于议论文、古文诗中,以扩充或补充内容。

例如“不疑龙已死,犹恐家贼盗。

”这两句使用了完全相同的句子结构,加强了表达的逻辑关系。

平起仄收是指相邻两句的第一句为平仄式,第二句为仄仄式。

这种对仗形式常见于诗词中,可以形成鲜明的节奏感。

例如唐代王之涣的《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流。

”仄韵平仄平是指相邻两句的第一句为仄仄式,第二句为平仄式。

这种对仗形式常用于诗词中,能够产生抑扬顿挫、韵律舒展之感。

例如《古朗月行》:“戍鼓断人行,边秋一雁声。

”仄韵仄押是指相邻两句的押韵部分仄声对仄声。

这种对仗形式常见于诗词中,使得诗句更加工整、流畅。

例如“相思一夜情多少,地角天涯未是长。

”对仗在文言文中不仅仅局限于句子之间的对仗,还可以表现为篇章结构的对仗。

例如《红楼梦》中的贾、史、王三系的命运发展,正是通过贾府、史府、王府的相互对应与对仗,表达了家族兴衰的历史沉浮。

二、押韵押韵是指在文言文中通过单字末尾的音韵相同或相近来形成和谐、韵味,并加强表达的艺术效果。

押韵形式包括平韵、叠韵、交韵等。

平韵是最常见的押韵形式,即相邻两句的最后一个字的音韵完全相同。

例如《詹天佑》中的“荡涤众污浊,奇功太唐傲。

唐诗宋词的韵律特点与格律要求唐诗宋词是中国古代文学的瑰宝,代表着中国文化的辉煌成就。

其韵律特点和格律要求是保证作品优美和精细的关键。

本文将就唐诗宋词的韵律特点以及格律要求进行分析。

一、唐诗的韵律特点唐诗以五言和七言诗为主,以其简约明快的韵律赋予作品独特的艺术美感。

唐诗的韵律特点主要表现在以下几个方面:1. 音节平仄对仗:唐诗的平仄是指音节的长短,以构成平仄对仗的规律。

平仄的运用,使得诗句的节奏感更加明显,给人以韵律美的享受。

2. 一韵多韵:唐诗中常使用多音字,使得同一韵脚的字音多变,给诗歌带来更加丰富的音韵表现。

3. 押韵变化:唐诗常采用押韵的方式,使得整首诗有一种流动的美感。

押韵的形式多样,有平仄韵、押平声韵、押仄声韵等。

4. 叠韵:唐诗中常使用叠韵的方法,即两句或多句诗的韵音相同或相似。

叠韵的运用使得作品的韵律感更加凸显,给人以美感。

二、宋词的韵律特点宋词以其唯美细腻的文字描绘和抒发情感的方式,成为古代文学中的珍品。

宋词的韵律特点主要体现在以下几个方面:1. 细腻婉约:宋词的韵律追求细腻婉约的效果,注重音韵悦耳的表达,使人产生强烈的感触和共鸣。

2. 抒情表意:宋词以抒发个人情感为主要目的,通过音韵纠葛和意境的描绘,使人产生共鸣与感伤。

3. 叠字韵:宋词中常采用叠字和叠韵的方式,即在同一句或相邻句中使用相同或相似的字音。

叠字韵的运用使得整个词作有一种韵味和韵律感。

4. 对仗工整:宋词追求对仗的工整与和谐,使得词作整体的音韵更加流畅,有一种抑扬顿挫的美感。

三、唐诗的格律要求唐诗以其严谨的格律要求产生了许多优秀的作品。

唐诗的格律要求主要包括以下几个方面:1. 字数规定:五言诗每句17个字,七言诗每句30个字。

字数的限制使得诗歌的节奏感更明显,给人以韵律美的享受。

2. 平仄要求:唐诗中有严格的平仄要求,每句平仄均匀分布,使得诗歌的韵律更加准确和和谐。

3. 韵脚要求:唐诗中常用押韵的方式,韵脚的选择要符合规定的韵脚表,押韵的运用使得整首诗有一种流动的美感。

趣味平仄押韵对联对仗工整押韵,可以使朗诵或咏唱时,产生铿锵和谐感,这种手法经常被运用到对联中去。

以下是店铺为你整理的押韵对联集锦,欢迎大家阅读。

经典的押韵对联上联:沧海沧海造化神龙万代宏图长策洸洋齐兴华夏国邦邦国邦国携手扬帆创业下联:桑田桑田曾经白浪千山画意诗情浩渺敢负东方霞早早霞早霞同心锄草栽花上联:章台柳章台柳往日依依今在否下联:斑竹枝斑竹枝泪痕点点寄相思上联:星期天祖孙三代大团圆笑声喧舞步妍满堂欢喜乱猜拳夕阳斜挂西山额爷爷拜拜婆婆再见下联:年节夜父母二人顶义气糖果具烟茶备两桌肥鲜多惬意小票分填衣袋里宝宝亲亲崽崽乖些上联:大海千帆宇内旭日九重兴会星槎云汉长飞须看作为高士月中摘桂下联:长风万里天涯心潮一片明霞瞬息鱼龙变化振兴华夏雄才浪才栽花上联:喜看今日路下联:胜读百年书上联:或默或语或出或处下联:知柔知刚知微知章上联:出对原非易讲文采讲技艺或庄严或随意亦幽默亦俏皮字少感情深还得多给应对留余地下联:成联并不难看照应看相关有刁钻有平凡也含蓄也浅谈句句平仄稳最宜常把佳联作指南上联:一曲入云高高到九霄仙子正逍遥遥呼妙妙妙下联:百场连夜赶赶过十晚梦魂犹辗转转去观观观趣味押韵对联推荐上联:古道西风瘦马下联:小桥流水人家上联:明月春水岸下联:江风渔火船上联:从绳则正从谏则圣下联:佐饔者尝佐斗者伤上联:春节起身早家家吃元宝花灯檐上挑蜡烛堂前照噼噼啪啪放鞭炮真热闹来真热闹下联:十五月儿高处处过元宵身穿锦绸袄耳挂红辣椒妖妖娆娆踩高跷好逍遥呀好逍遥上联:台上笑嘻嘻哭凄凄如此描摹假作真时真且假下联:世间饱足足饥辘辘这般分派无为有处有将无上联:劫尘历一千余年重复旧观幸有名贤来作主下联:诗人题二十八字长留胜迹可知佳句为须多经典的押韵对联上联:山好好水好好开门一笑无烦恼下联:来匆匆去匆匆饮酒几杯各西东上联:大巧若拙大辩若讷下联:相马以舆相士以居上联:白眼观天下下联:丹心报国家上联:五千年人物尽上戏台离合悲欢真趣在下联:八万里河山皆归歌咏抑扬顿挫大家东上联:尽楼台池馆品妙手成图谁办此五世遗经万言作赋下联:视将相王侯如飘风过眼才消得四围烟水一榻云山。

中文语言中的对仗与押韵中文语言中的对仗与押韵是一种常见的修辞手法,在文学创作和口头表达中广泛运用。

对仗是指通过对音、意、形、格或结构等多方面的对比和呼应,使作品表达更加生动、丰富、抑扬有致;押韵则是指诗歌或韵文中相邻的字、音或声母、韵母相同或相似。

本文将从对仗与押韵的定义、分类、功能以及应用等方面进行探讨。

一、对仗的定义及分类对仗是修辞手法中的重要组成部分,它通过对比、衬托,使表达的意义更加明确、鲜明。

对仗按照音、意、形、格或结构等方面的对立或对应关系来分类。

下面分别从音对仗、意对仗、形对仗、格对仗和结构对仗几个方面来进行讲解。

1. 音对仗:音对仗是指诗句或韵文中相邻的音节在声母、韵母或整体音调上呈现出相似或相同的情况。

例如,“床前明月光,疑是地上霜”中的“明月”和“地上”就是音对仗。

2. 意对仗:意对仗是指诗句或韵文中相邻的字、词组或句子在意义上相对或相应。

例如,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,其中“人生”和“留取丹心”就是意对仗。

3. 形对仗:形对仗是指诗句或韵文中相邻的字、词组或句子在形式上相对或相应。

例如,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”中的“侧成峰”和“远近高低”就是形对仗。

4. 格对仗:格对仗是指包括平行、转折、对比、排比、赋情、照应等多种修辞手法,通过庄重、抑扬有致的结构对比来达到修辞效果。

例如,“豫剧有豫腔,京剧有京腔,湘剧也有湘腔,各个民族都有自己的表演方式和腔调”中的“豫腔”、“京腔”、“湘腔”就是格对仗。

5. 结构对仗:结构对仗是指所对照的两个语段在句式或篇章结构上的相似。

例如:“山高自有客行路,水长何惧是笙歌”的“山高自有客行路”和“水长何惧是笙歌”。

二、押韵的定义及分类押韵是指诗歌或韵文中相邻的字、音或声母、韵母相同或相近的情况。

押韵可以增加作品的音乐性、韵律感,使表达的形式更加流畅、优美。

下面分别介绍平仄押韵、韵脚押韵和声母押韵几种常见的押韵方式。

1. 平仄押韵:平仄押韵是指诗歌或韵文中相邻的字、音或声母、韵母在平仄上相同或相近。