中医诊断---绪论与总纲

- 格式:ppt

- 大小:188.50 KB

- 文档页数:11

中医诊断学大纲中医诊断学(一)绪论1.中医诊断学的主要内容:四诊、辨证、辨病、病案书写。

2.中医诊断的基本原理:司外揣内、见微知著、以常达变3.中医诊断的基本法则:整体审察、四诊合参、辨病与辨证相结合。

4.中医诊断学的发展简史。

(二)望诊1.望诊的概念和原理。

2.望神:得神、失神、假神及神乱的表现与临床意义。

3.望色:常色和病色的概念;面部的脏腑分属部位;五色的主病;望色十法的内容。

4.望形体:强、弱、胖、瘦及常见畸形的表现与临床意义。

5.望姿态:常见异常姿态的表现与临床意义。

6.望头面五官:头面与发、目、鼻、耳、口与唇、齿龈及咽喉的常见异常表现与临床意义。

7.望躯体:颈项、胸胁、腹、背部、腰部及四肢的常见异常表现与临床意义。

8.望二阴:前阴、后阴的常见异常表现与临床意义。

9.望皮肤:全身皮肤色泽变化及斑疹、白痞、痈、疽、疔、疖等的表现与临床意义。

10.望排出物:痰涎、呕吐物、大便、小便等色、质、量变化的内容与临床意义。

11.望小儿食指络脉:望食指络脉的方法及常见食指络脉变化的临床意义。

12.望舌:舌诊的原理;舌诊的方法和注意事项;舌诊的内容;正常舌象的特征及其生理变异;望舌体(舌神、舌色、舌形、舌态及舌下络脉)的内容及其临床意义;望舌苔(苔质、苔色)的内容及其临床意义;舌象分析要点及舌诊的临床意义;危重舌象诊法。

(三)闻诊1.听声音:语声、语言、呼吸、咳嗽、呕吐、呃逆、嗳气、太息、喷嚏、呵欠、肠鸣等声音的改变及其临床意义。

2.嗅气味:病体与病室异常气味的临床意义。

(四)问诊1.问诊的一般内容:问一般情况、问生活史、问家族病史、问既往病史、问起病及现在症状。

2.问现在症状(1)问寒热:寒、热的基本概念;恶寒发热、但寒不热、但热不寒、寒热往来的概念、表现类型及临床意义。

(2)问汗表证辨汗:无汗与有汗的产生机制及其临床意义。

里证辨汗:自汗、盗汗、大汗、战汗、黄汗的表现及其临床意义。

局部辨汗:头汗、半身汗、手足心汗、阴汗的表现及其临床(3)问疼痛问疼痛的性质:胀痛、刺痛、走窜痛、固定痛、冷痛、灼痛、绞痛、隐痛’ 、重痛、痠痛、掣痛、空痛的表现及其临床意义。

《中医诊断学》第一章绪论中医诊断学是论述中医诊断疾病,辨别证候的基本理论、方法和技能的一门课程。

诊断即对人体健康状态和病证所提出的概括性判断。

它是由基础医学引申到临床医学的桥梁,具有基础理论密切结合临床实践的特点,是中医学领域的重要组成部分。

正确的防治取决于正确的诊断,正确的诊断来源于对患者四诊的周密诊察和精确的辩证分析,没有正确的诊断就不会有正确的治疗。

所以诊断在防治疾病中是极为重要的一环。

第一节中医诊断学发展简史中医诊断学,是历代医家临床诊病经验的积累,它的理论和方法起源很早。

公元前五世纪著名医家扁鹊就以“切脉、望色、听声、写(犹审)形”等为人诊病。

在《黄帝内经》和《难经》中,不仅奠定了望、闻、问、切四诊的理论基础和方法,而且提出诊断疾病必须结合致病的内外因素全面考虑。

《素问·疏五过论》指出:“凡欲诊病者,必问饮食居处,暴乐暴苦,……”。

公元二世纪,西汉名医淳于意首创“诊籍”即病案,记录病人的姓名、居址、病状、方药、日期等,作为复诊的参考。

公元三世纪初,东汉伟大的医学家张仲景所著的《伤寒杂病论》,把病、脉、证、治结合起来,作出了诊病、辨证、论治的规范。

与此同时,著名医家华佗的《中藏经》也记载了丰富的诊病经验,以论脉、论病、论脏腑寒热虚实、生化顺逆之法著名。

西晋王叔和的《脉经》,是我国最早的脉学专著,既阐明脉理,又分述寸口,三部九候、二十四等脉法,对后世影响很大。

隋代巢元方的《诸病源候论》是一部论述病源与证候诊断的专著,载列各种疾病的证候1739论。

唐代孙思邈认为,诊病要不为外部现象所迷惑,要透过现象看本质。

他在《备急千金要方·大医精诚》中指出:“五脏六腑之盈虚,血脉营卫之通塞,固非耳目之所察,必先诊候以审之。

”宋、金、元时期,诊断学又有新的发展,宋代朱肱《南阳活人书》强调治伤寒切脉是辨别表里虚实的关键,陈言的《三因极一病证方论》论述了内因、外因、不内外因三因辨证。

金元之世,专攻诊断者,颇不乏人。

绪论诊,诊察了解;断,分析判断。

“诊断”就是通过对病人的询问、检查,以掌握病情资料,从而对病人的健康状态和病变本质进行辨识,并对所患病、证作出概括性判断。

中医诊断学是根据中医学的理论,研究诊察病情、判断病种、辨别证候的基础理论、基本知识和基本技能的一门学科。

它是中医学专业的基础课,是基础理论与临床各科之间的桥梁,是中医学专业课程体系中的主干课程。

一、中医诊断学的主要内容中医诊断学主要包括诊法、辨证、诊断综合运用和病历书写等内容。

(一)诊法诊法,即中医诊察收集病情资料的基本方法。

主要包括望、闻、问、切“四诊”。

“望诊”是医生运用视觉察看病人的神、色、形、态、舌象、头面、五官、四肢、二阴、皮肤以及排出物等,以发现异常表现,了解病情的诊察方法。

“闻诊”是医生运用听觉诊察病人的语言、呼吸、咳嗽、呕吐、嗳气、肠呜等声音,以及运用嗅觉嗅病人发出的异常气味、排出物的气味,以了解病情的诊察方法。

“问诊”是询问病人有关疾病的情况,病人的自觉症状。

既往病史、生活习惯等,从而了解患者的各种病态感觉以及疾病的发生发展、诊疗等情况的诊察方法。

“切诊”是医生用手触按病人的动脉脉搏和触按病人的肌肤、手足、胸腹、腧穴等部位,测知脉象变化及有关异常征象,从而了解病变情况的诊察方法。

通过四诊所收集到的病情资料,主要包括症状、体征和病史。

“症状”是指病人主观感到的痛苦或不适,如头痛、耳鸣、胸闷、腹胀等;“体征”是指客观能检测出来的异常征象,如面色白、喉中哮鸣、大便腥臭、舌苔黄、脉浮数等。

而症状和体征又可统称症状,或简称“症”,古代还有将其称为病状、病形、病候者。

症状虽然只是疾病所反映的现象,但它是判断病种、辨别证候的主要依据,因而在中医诊断中具有重要的意义。

(二)诊病诊病,亦称辨病,是在中医学理论指导下,综合分析四诊资料,对疾病的病种作出判断,得出病名诊断的思维过程。

对于临床上的各种具体疾病,进行分析判断而作出的诊断,是为病名。

因而病名是各种具体疾病的代名词。

绪论一、《中医诊断学》的主要内容《中医诊断学》的主要内容,包括四诊、八纲、辨证及病案书写。

四诊:望、闻、问、切,是诊察疾病的基本方法。

八纲,八纲,即阴阳、表里、寒热、虚实。

四诊所获得的一切资料,须用八纲加以归纳分析。

寒热是分辨疾病的属性,表里是分辨疾病的病位与病势的深浅;虚实是辨别邪正的盛衰;阴阳是区分疾病类别的总纲。

辨证:辨证包括病因、气血津液、脏腑、经络、六经、卫气营血和三焦辨证。

各种辨证方法既各有其特点和适应范围,又有相互联系,而且都是以八纲为总纲领的。

病案:病案是临床的写实、科研的重要资料。

二、中医诊断学的基本原理与原则中医诊断学是在中医基础理论指导下,研究诊察疾病,辨别证候的学科。

它是从基本理论课到临床学科的桥梁,是学习临床各科的基础。

中医诊断学的范围,包括四诊的理论和技能、辨证的原则和方法以及病案书写的一般知识。

以四诊为手段,收集反映疾病客观实际的临床资料,进而运用八纲、脏腑辨证等原则进行分析、归纳、判断;从而抓住疾病的本质和主要矛盾,作出正确的诊断,为临床防治疾病提供可靠的依据。

这些都是中医诊断学研究的主要范围;中医诊断学的基本原则是:1、整体审查:从人体是一个整体、人与天地相应这些观点出发,在认识疾病的时候,便不能只见到员部或只注意个体。

这种观点,在诊断学中成为“审察内外”的原则。

人是一个有机的整体,内在脏腑与外在体表、四肢、五官是统一的,而整个机体与外界环境也是统一的。

人体以脏腑为中心,以经络通连内外。

身体一旦发生疾病,局部的病变可以影响全身,全身病变也可以反映在机体的某一个局部;外部有病,可以内传入里,内脏有病也可以显现于外;精神情志的变化,可以影响内腑功能失调;内脏有病也可导致精神活动出现异常。

由此可见,人体每一病症的产生,无不体现整体的失调。

因此既要诊察局部,更要诊察整体。

同时,人与外界环境息息相关,当外界环境起急剧变化或人体机能对外界不能适应经络脏腑功能就会失调而发生疾病。

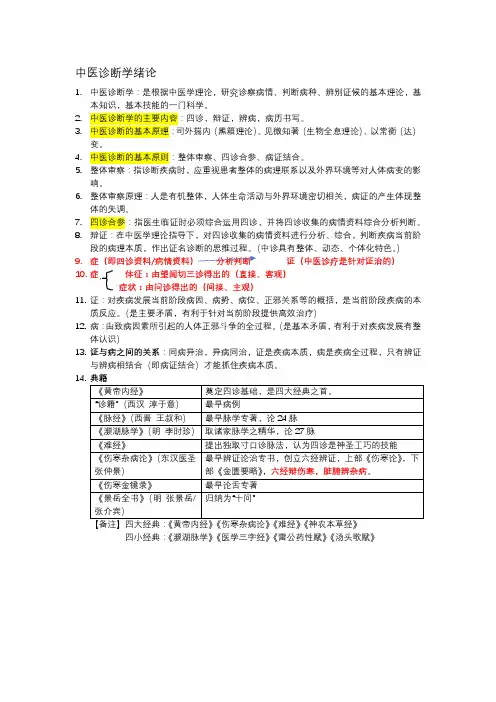

中医诊断学绪论

1.中医诊断学:是根据中医学理论,研究诊察病情、判断病种、辨别证候的基本理论,基

本知识,基本技能的一门科学。

2.中医诊断学的主要内容:四诊,辩证,辨病,病历书写。

3.中医诊断的基本原理:司外揣内(黑箱理论)、见微知著(生物全息理论)、以常衡(达)

变。

4.中医诊断的基本原则:整体审察、四诊合参、病证结合。

5.整体审察:指诊断疾病时,应重视患者整体的病理联系以及外界环境等对人体病变的影

响。

6.整体审察原理:人是有机整体,人体生命活动与外界环境密切相关,病证的产生体现整

体的失调。

7.四诊合参:指医生临证时必须综合运用四诊,并将四诊收集的病情资料综合分析判断。

8.辩证:在中医学理论指导下,对四诊收集的病情资料进行分析、综合,判断疾病当前阶

段的病理本质,作出证名诊断的思维过程。

(中诊具有整体、动态、个体化特色。

)

9.症(即四诊资料/病情资料)分析判断证(中医诊疗是针对证治的)

10.体征:由望闻切三诊得出的(直接、客观)

症状:由问诊得出的(间接、主观)

11.证:对疾病发展当前阶段病因、病势、病位、正邪关系等的概括,是当前阶段疾病的本

质反应。

(是主要矛盾,有利于针对当前阶段提供高效治疗)

12.病:由致病因素所引起的人体正邪斗争的全过程。

(是基本矛盾,有利于对疾病发展有整

体认识)

13.证与病之间的关系:同病异治,异病同治,证是疾病本质,病是疾病全过程,只有辨证

与辨病相结合(即病证结合)才能抓住疾病本质。

14.

四小经典:《濒湖脉学》《医学三字经》《雷公药性赋》《汤头歌赋》。

中医诊断学绪论一、中医诊断学的发展简史1、公元前五世纪扁鹊“切脉、望色、听声、写形”2、公元前三世纪《黄帝内经》从理论上奠定了中医诊断学的基础3、西汉淳如意创“诊籍”4、东汉张仲景《伤寒论》,创六经辨证,概念清楚,层次分明5、东汉华佗《中藏经》论症、论脉、论脏腑寒热虚实,甚为精当6、西晋王叔和《脉经》为我国最早的脉学专著7、隋巢元方《诸病源候论》,是我国第一部病源诊断的专著8、元朝敖氏《点点金》《金镜录》为论舌的第一部专著9、明朝张景岳《景岳全书》10、明朝李时珍《濒湖脉学》11、清朝林之翰《四诊抉微》四诊并重,色脉并重二、中医诊断学的主要内容(一)诊法诊法:四诊(指望、闻、问、切)(二)辩证症:即症状,包括症状和体征。

前者是病人自己感觉到的身体不适及异常变化,如头痛、咳嗽、胸闷等;后者是医生检查病人身体所发现的异常征象,如面色白、舌质红、脉弦滑等。

症是通过四诊获得的最有价值的病情资料,是中医诊断病证的基本依据。

证:即证候,是疾病发生和演变过程中某一阶段病理本质的反映,它以一组相关的症状和体征为依据,不同程度地揭示出患者当前的病机(由病因、病位、病性、病势力等综合而成)。

如肝胆湿热证,临床表现为胁肋灼热胀痛、厌食腹胀、口苦尿赤或黄疸、舌红苔黄腻、脉弦数等,其病位在肝胆,病因在湿热,病机是肝胆湿热。

病:即疾病,是在病因作用下,正邪斗争、阴阳失调所引起的具有该病特定发展规律的病变全过程,具体表现为若干特定的症状和不同阶段前后衔接的证候。

例如,温病是以急性发热。

口渴尿黄等临床特征的外感性病,一般表现为由卫气证、气分证、营血证及血分证前后衔接组成的病变全过程。

辩证:是在中医理论指导下,对四诊收集到的病情资料进行辨别、分析、综合,判断其证候类型的思维过程,即确定现阶段属于何证的思维加工过程。

(三)辨病辨病,亦称识病,是对疾病的病种作出判断,即作出病名的诊断。

(四)病历古称医案、诊籍,是关于病人诊疗情况的书面记录。

中医诊断学考点汇总第一单元绪论考点1.中医诊断的基本原理有司外揣内、见微知著、以常衡变。

中医诊断的基本原则包括整体审察、四诊合参、病证结合。

考点2.①司外揣内:即通过诊察其反映于【外部】的现象,便有可能测知【内在】的变动情况(“视其外应,以知其内脏,则知所病矣”▲)。

②见微知著:指机体的某些局部表现,常包含着整体的生理、病理信息,通过【微小】的变化,可以测知【整体】的情况。

③以常衡变:是指在认识正常的基础上,发现太过、不及的异常变化。

注:此考点为2021真题考点。

这部分除掌握基本原理、基本原则的内容外,还应理解基本原理的含义。

第二单元望诊考点1.得神的面色特征是面色荣润,含蓄不露。

考点2.精神【不振】,两目【乏神】,面色【少华】,肌肉松软,倦怠乏力,少气懒言,动作【迟缓】为少神/神气不足的临床表现。

考点3.失神(神乱)包括【精亏神衰】和【邪盛神乱】的表现。

【精亏神衰】的临床表现:【精神萎靡】,意识模糊,反应迟钝,面色无华,晦暗暴露,目无光彩,眼球呆滞,【呼吸微弱】,或喘促无力,肉削著骨,【动作艰难】。

【邪盛神乱】临床表现:神昏谵语,躁扰不宁,循衣摸床,撮空理线;或猝然昏倒,双手握固,牙关紧闭等。

考点4.垂危病人突然出现神清多语、【两颧泛红如妆】、意欲进食的表现是假神。

考点5.假神的病机是精气衰竭,虚阳外越,阴阳离决。

考点6.神乱的临床表现为焦虑恐惧、狂躁不安、淡漠痴呆、猝然昏倒。

①焦虑恐惧是指病人时时恐惧,焦虑不安,心悸气促,不敢独处的症状。

多由【心胆气虚,心神失养】所致,常见于脏躁。

②狂躁不安是指患者毫无理智,狂躁不安,【胡言乱语】,少寐多梦,甚者【打人毁物,不避亲疏】的症状。

多由【痰火扰乱心神】所致,常见于狂病等。

③淡漠痴呆是指病人【表情淡漠】,神识痴呆,【喃喃自语,哭笑无常】,悲观失望的症状,多由【痰浊蒙蔽心神】,或【先天禀赋不足】所致,常见于【癫病】、【痴呆】等。

▲④猝然昏倒是指病人【突然昏倒,口吐白沫】,目睛上视,【四肢抽搐】,移时苏醒,醒后如常的症状。