“笔画舒展”刍议

- 格式:doc

- 大小:221.00 KB

- 文档页数:4

如何引导小学生体验书法基本笔画之美作者:王淑新来源:《中国教师》2011年第16期书法除了做为语言交流的符号外,还是表现出生命特征的艺术。

书法由基本笔画构成,其艺术美自然蕴含在每一个点画之中。

书法教师应该引导小学生学会欣赏、学会体验,从中领悟书法艺术的真谛。

一、运用“取象比类”,引导小学生欣赏笔画的自然美1.“取象比类”体现中国传统文化精髓“取象比类”思维方式源于《周易》,即运用自然形象,依靠比喻、象征、类比等手法找出不同现象或事物间的相似性,体现在书法艺术中,就是给简单的笔画赋予了自然之神韵,使之变得栩栩如生、活灵活现,突显出自然与生命的“形”“意”“韵”。

我国唐代书法家孙过庭在《书谱》中提到:“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿。

”东汉书法家蔡邕在《九势》篇中写道:“夫书肈于自然,自然既立,阴阳生焉。

” 基本含义是汉字笔画摹写自然景物而产生形意感,书法也因此成为艺术,时如高峰坠石般险绝,时如行云流水般舒畅,时如雷霆万钧,时如碧波荡漾,所以,书法教师应引导学生欣赏这种美。

2. 引导小学生欣赏书法基本笔画的“取象”之美(1)引导学生发现基本笔画对自然与生命的描摹美学习基本笔画时,教师要引导、启发小学生根据所学笔画联想到熟悉的事物,建构二者之形似与神同,来欣赏笔画之美。

如楷书中“撇”与“捺”的线条非常柔韧,教师写一个长撇后,启发学生想像瓜子、杏仁之形;在写一个捺后,引导学生联想长刀、兰叶、象牙之状;当两个笔画组合在一起时,教师进一步引导学生联想人健步疾走之姿、鸟翩翩飞舞之态。

再如,“点”像桃核、像蝌蚪;“横”犹如千里阵云,绵延而来,倏然而上;“戈钩”像刚劲下垂的青松;“横撇弯钩”像人的耳朵;“横折钩”像怒吼的狮口;“竖钩”或“竖提”像早春秃枝上新发的幼芽等。

这些形象的比喻有助于引导小学生通过联想,感受汉字基本笔画对大自然的描摹之美。

(2)利用课件动画,引导小学生发现笔画对自然与生命的“取象”之美汉字基本笔画是对自然和生命的描摹,但经过汉字的长期演化,二者之间的神似不容易被小学生轻松认出,所以书法教师要加强引导与启发,根据小学生喜欢观看彩图,并且百看不厌的年龄特点,可以利用课件加以强化,吸引小学生去发现基本笔画对自然的“取象”之美。

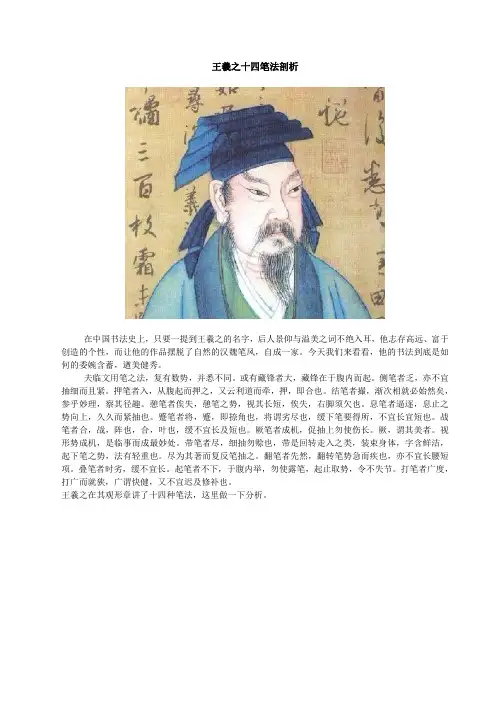

王羲之十四笔法剖析在中国书法史上,只要一提到王羲之的名字,后人景仰与溢美之词不绝入耳,他志存高远、富于创造的个性,而让他的作品摆脱了自然的汉魏笔风,自成一家。

今天我们来看看,他的书法到底是如何的委婉含蓄,遒美健秀。

夫临文用笔之法,复有数势,并悉不同。

或有藏锋者大,藏锋在于腹内而起。

侧笔者乏,亦不宜抽细而且紧。

押笔者入,从腹起而押之,又云利道而牵,押,即合也。

结笔者撮,渐次相就必始然矣,参乎妙理,察其径趣。

憩笔者俟失,憩笔之势,视其长短,俟失,右脚须欠也。

息笔者逼逐,息止之势向上,久久而紧抽也。

蹙笔者将,蹙,即捺角也,将谓劣尽也,缓下笔要得所,不宜长宜短也。

战笔者合,战,阵也,合,叶也,缓不宜长及短也。

厥笔者成机,促抽上勿使伤长。

厥,谓其美者。

视形势成机,是临事而成最妙处。

带笔者尽,细抽勿赊也,带是回转走入之类,装束身体,字含鲜洁,起下笔之势,法有轻重也。

尽为其著而复反笔抽之。

翻笔者先然,翻转笔势急而疾也,亦不宜长腰短项。

叠笔者时劣,缓不宜长。

起笔者不下,于腹内举,勿使露笔,起止取势,令不失节。

打笔者广度,打广而就狭,广谓快健,又不宜迟及修补也。

王羲之在其观形章讲了十四种笔法,这里做一下分析。

王羲之书法笔法分析笔法是完成一个具体点画形式、一件书法艺术作品的基础要素;是衡量一个书法家临摹和创作功力的基本标准;是一个书法家形成个性风格的基础支撑。

在书法史上,每一位有成就的书法家都有自己独特的用笔习惯和用笔风格,首先、也必须要在笔法上具有独特理解和强烈的个性风格,不然,则很难在书法史上立足。

王羲之书圣地位的确立,除其在书法艺术上所达到的艺术境界等综合艺术成就之外,王羲之精熟、丰富、独特的笔法起到了决定性的作用。

王羲之是行草书笔法的集大成者和承前启后者,更是一道分水岭。

王羲之总结了前人关于笔法的优秀经验,把行草书的笔法发展到了巅峰状态,自他以后,其创造的行草书笔法在整体上开始日渐苍白和单调,随几经赵孟頫、沈尹默等有志之士的鼎力复古,可还是走向了无可挽回的衰落。

书论选读一一、用笔篇董其昌《画禅室随笔》发笔处便要提得笔起,不使其自偃(仰面跌到),乃是千古不传语。

盖用笔之难,难在遒劲(刚劲有力)。

而遒劲非是怒笔木强之谓,乃大力人通身是力,倒辄能起,此惟褚河南、虞永兴行书得之,须悟后始肯余言也。

注:发笔,即落笔。

要提得笔起,即落笔时要把笔提着,不要使笔有坠落感。

自偃,不要让笔自己跌倒。

千古不传语,用笔的千古秘诀。

自古以来,在书法用笔方面有许多关于“笔力千钧、入木三分”等等的说法。

但是,“笔力千钧、入木三分”,主要讲的是关于书法线条中的力量感。

书法线条中的力感,是用笔技巧的表现力,并不是指人们用力大小。

发笔处便要提得笔起,不使其自偃,就是用笔技巧很重要的方面。

这就是董其昌所说的用笔方法的千古秘诀。

用笔难,难就难在笔技巧的表现力上,难就难在笔力能不能刚劲有力。

但刚劲有力不是僵硬,不是板直。

书之线条,要柔中有刚,刚中有柔。

用力过头是僵硬,用力过小是柔弱。

怒笔木强,是用力过大,是线条僵硬。

倒辄不能起,是缺乏笔法技巧。

会用笔者,笔毫周身全都有力,就像体操运动员那样,能倒能起。

如果不信,请你去临摹一下褚遂良和虞世南的行书,看看他们的用笔技巧,是不是都是这个道理。

笪重光《书筏》笔之执使在横画,字之立体在竖画,气之舒展在撇捺,筋之融结在纽转,脉络之不断在牵丝,骨肉之调停在饱满,趣之呈露在钩点,光之通明在分布,行之茂密在流贯,形之错落在奇正。

注:执,掌握和控制。

使,支配和使用。

笔的执使在横画,讲的是写横画,重在笔的掌握、控制、支配和使用。

立体,字的设立和设置。

字之立体在竖画,讲的是竖画在字的结构中的重要性。

竖画类似建筑物中的顶梁柱,要力强坚固,否则的话,字就会有失稳性。

气,气势气概。

舒展,展开。

气之舒展在撇捺,讲的是一个字的气势大不大,展不展得开,在撇捺这两个点画上。

融,和乐、怡适。

筋之融结在纽转,讲的是字的笔画与笔画之间,连接得是否和乐和怡适,靠的是各点画之间的连接和系带。

形容书法笔势有力灵活舒展的成语矫若惊龙矫:强劲。

强劲得像惊龙一样。

常用于形容书法笔势刚健;或舞姿婀娜。

形容书法、舞姿强劲灵活。

又作“矫若游龙。

”一般作谓语。

淋漓尽致淋漓:尽情;畅快;尽致:达到极点。

形容把事物的一切情态充分地刻画、表现了出来。

含褒义。

多用于对事物状态的充分表现或对本质的充分暴露。

一般作定语、状语、补语。

家鸡野雉雉:野鸡。

原意是晋庚翼把自己的书法喻为家鸡,把王羲之的书法喻为野鸡,以示贱近与贵远。

亦比喻风格迥异的书法绘画等。

行云流水形容文章自然不受拘束;就像飘浮着的云和流动着的水一样。

用作褒义。

多用以形容文笔好;文章写得好;也用来指轻视、无足轻重。

一般作宾语、定语。

家鸡野鹜比喻不同的书法风格。

也比喻人喜爱新奇,而厌弃平常的事物。

古肥今瘠比喻书法的不同风格。

平铺直叙平:没有起伏;铺:铺陈;直:没有曲折;叙:叙述。

形容说话、写文章不加修饰;按顺序直接了当地叙述。

也指说话;写文章平平淡淡;没有起伏;重点不突出。

多用于描写说话、写作。

一般作谓语、宾语、状语、补语。

鸾翔凤翥翔:盘旋而飞;翥:高飞。

比喻书法笔势飞动舒展。

联合式;作谓语、宾语;比喻书法字体飘逸,笔势飞动挥洒自如挥洒;挥笔洒墨。

指写诗、作文、写字、绘画;运用笔墨自如;不受拘束。

也形容处理事务十分干练、娴熟。

含褒义。

一般作谓语、定语。

蚕头燕尾形容书法起笔凝重,结笔轻疾。

铁画银钩画:笔画;钩:钩勒。

形容书法刚键柔美。

联合式;作谓语、定语、宾语;形容书法刚键柔美鸾飘凤泊原形容书法笔势潇洒飘逸,后比喻夫妻离散或文人失意。

联合式;作谓语、宾语;比喻夫妻、情侣离散天各一方笔头生花形容诗文写得绚丽多采,非常漂亮。

亦作“笔底生花”、“笔下生花”。

朴实无华质朴实在而不浮华。

丰筋多力丰:丰满,丰实;筋:肌腱或骨头上的韧带;多:多余。

书法有筋骨,笔力雄健。

比喻字体结构坚实而丰满,笔力强劲有余。

胡肥锺瘦胡:三国时的胡昭;锺:三国时的锺繇。

胡昭的字体肥,锺繇的字体瘦。

“笔画舒展”刍议“笔画舒展”是一种书法技巧,也是一种心境。

在中国的传统文化中,书法一直被视为一门高尚的艺术,不仅体现了文字的美感,更体现了书写者内心的雅致和气质。

在书法创作中,笔画的舒展与舒缩是一种重要的美学追求,它不仅关乎作品的美观度,更关乎艺术家的精神状态和书法意境。

本文将就“笔画舒展”进行深入探讨,并对其在书法创作中的意义进行一番探讨。

我们来看一下“笔画舒展”究竟是什么意思。

在书法中,笔画舒展是指书写时笔画的自然、流畅、富有力度感的表现。

正如古人所言:“笔画形似山水,其间有波澜起伏之势,如有跃然动感。

”笔画舒展意味着笔势的宏展,笔迹的潇洒,而不局限于一成不变的形态。

这种笔势的宏展是指笔画的进退有度,既有纵深的宽厚之势,又有跃然欲出之感。

这种笔势的流动性,使得书法作品更富有力度感和生命力。

笔画舒展在书法创作中有什么样的意义?笔画舒展不仅是一种书写技法,更是一种对于内心状态的表达。

舒展的笔画需要有舒缓的节奏,有跃然欲出的力度,而这种笔势所反映的正是书写者心境的宁静和内心的愉悦。

在书法创作中,只有心境舒展,才能使得书写者的情绪和思想在作品中得以表达。

而这种内心的舒展和力度感,也会直接影响到书法作品的形态和美感。

笔画舒展在书法创作中扮演着至关重要的角色。

笔画舒展也是一种艺术语言的体现。

书法作品是具有鲜明的个性和风格的艺术作品,而这种个性和风格往往就表现在笔画的节奏和力度上。

舒展的笔画能够使得书法作品更具有动感和生命力,更具有个性和魅力。

在书法作品中,当观者看到一幅具有舒展笔势的作品时,不仅仅是在观赏一种艺术形态,更是在感知一种书写者内心的力度和情感。

这种力度和情感的表达,正是笔画舒展所带来的艺术语言的表现。

笔画舒展在书法创作中具有独特的意义和价值。

它既是一种书写技法,又是一种内心状态的表达,更是一种艺术语言的体现。

在书法创作中,我们应该注重笔画的舒展与力度感的表现,使得我们的作品更具魅力和生命力。

“笔画舒展”刍议笔画舒展,是指书法作品中每一笔的流畅自然,没有僵硬和勉强的感觉。

它体现了书法作品的美感和内在的力量,是书法艺术的重要特征之一。

在中国书法中,笔画的舒展与否直接影响着作品的整体形象和品质。

本文将对笔画舒展这一书法要素进行探讨,探究其在中国书法艺术中的重要性和实现方法。

笔画舒展作为书法艺术的重要特征,具有重要的美学价值。

在中国书法中,书法家们追求的不仅是文字的准确和工整,更在于书法作品的艺术表现力。

而笔画舒展正是书法作品必不可少的美学要素之一。

当每一笔都显得舒展自然时,作品就会呈现出一种生动活泼的美感。

这种美感源自于笔画的流畅、变化和节奏感,给人以灵动活泼的视觉感受。

而且,笔画舒展也有助于表现书法作品的内在力量和魅力。

当笔画舒展时,不仅能够充分展现毛笔的力度和韵律感,更能够传达出书法家的意念和情感。

笔画舒展是书法作品具有生命力和感染力的重要源泉。

笔画舒展在书法实践中具有重要意义。

笔画舒展不仅是书法作品的美学要求,更是书法实践中的一种技术掌握和能力表现。

在中国书法传统中,练习毛笔书法时,书法学习者必须从掌握笔法开始,通过不断练习,掌握笔法的要领和技巧,使得每一笔都显得舒展自然。

只有笔画舒展,书法作品才能够具有艺术感染力和表现力。

笔画舒展不仅是书法作品的审美要求,更是书法家必须具备的一种技术能力。

在书法实践中,只有不断练习,不断积累,才能够真正掌握笔画舒展的艺术要领。

笔画舒展的实现方法主要有以下几点。

掌握好笔法要领。

要使笔画显得舒展自然,必须首先掌握好各种笔法的要领和技巧。

不同的笔法对于笔画的舒展有着不同的要求,而掌握好笔法的要领和技巧是实现笔画舒展的基础。

培养好用笔的感觉。

在书法实践中,要使笔画显得舒展自然,书法家必须通过不断练习,培养出用笔的感觉。

只有通过不断练习,才能够真正掌握用笔的感觉,使得每一笔都显得自然、流畅和有力。

注重用笔的力度和韵律感。

毛笔书法的魅力在于其力度和韵律感,而要使笔画显得舒展自然,就必须注重用笔时的力度和韵律感。

书法的八个运笔方法一、中锋运笔中锋运笔是指笔锋在点画的中间运行,称为中锋运笔,亦即接触纸面的笔毛的运动方向与笔的运行方向相一致。

中锋运笔时,由于蓄于笔毛间的墨汁能随着笔的运行而顺利地注入纸内,因此能写出圆润浑厚,丰满充实的笔画线条。

蔡邕《九势》中云:“圆笔属纸,令笔心常在点画中行。

”说的九势中锋运笔。

毛笔笔锋呈圆锥状,接触纸面时,其中部最厚,贮墨多,所书线条能给人一种立体感。

但是毛笔在运行过程中也会出现于排笔刷子一样的“扁笔”现象,这时虽然仍属“中锋”范围,但所书线条薄怯枯扁,缺乏“圆笔属纸”的那种圆润感。

因此,用笔的技巧就在于调节笔锋,使其恢复、保持圆锥体状态。

一旦笔毫已开又到无法调节时,就需要用“舔笔”的办法使其变圆。

由于中锋运笔能写出浑圆有力的线条,使其产生三维空间的视觉效果,因此它是一种主要的用笔方法。

二、侧锋运笔侧锋运笔是指介于中锋与偏锋之间的运笔方法,这时接触纸面的笔毫方向与笔的运行方向呈约45度左右的夹角。

这个夹角越小越接近中锋运笔;越大,越接近偏锋运笔。

侧锋运笔时所书线条的形态和质感效果介于中锋与偏锋运笔之间。

由于侧锋运笔较随意,有利于承接上一个笔画的笔意,有利于书写速度的加快,古今书法家均大量采用侧锋运笔。

因此,侧锋运笔仍是"合法"的运笔。

但是,历代书家仍主张以中锋运笔为主,侧锋运笔为辅。

当然,是否采用侧锋运笔与所书的字体及书风有一定的关系。

明丰坊在《书决》中说:“古人作篆、分、真、行、草书,用笔无二,必以正锋为主,间用侧锋取妍。

分书以下,正锋居八,侧锋居二,篆则一毫不可测也”。

不过,这亦仅大概而言。

清金农曾自创“漆书”,横画居然笔笔偏锋,扁如排刷,突破了书家只用中、侧锋运笔的禁区,并自创新貌,就是一个特例。

行草书运笔时用偏锋过渡,紧接着以中、侧锋相承,既可省去笔笔换锋的麻烦,又可以变换一下趣味。

笔画过于单一纯正反会显得单调。

三、露锋起收(一)露锋起笔。

所谓露锋起笔是指起笔时笔锋表露在点画外面的起笔方法,亦称为直下起笔、搭锋起笔。

“笔画舒展”刍议“笔画舒展”是一个汉字书写技巧,它的意思是指笔画写得舒畅、自然、流畅。

它在汉字书写中拥有重要的意义,因为它直接影响到书写的速度和书写的美观度。

本文将探讨“笔画舒展”在汉字书写中的作用和一个人如何才能通过练习“笔画舒展”来提高他们的汉字书写技能。

在汉字书写中,“笔画舒展”能够决定汉字书写的速度和美观度。

当你书写汉字时,如果笔画舒展,那么你的字体会显得自然流畅,而如果笔画不舒展,你的汉字就会显得生硬和僵硬。

因此,笔画舒展是保证你的汉字书写速度和美观度的重要因素。

在练习笔画舒展的时候,你需要注意以下几点:第一,你需要注意挥笔的速度。

如果你写得太慢,那么你的笔画就不会显得流畅自然。

相反,如果你写得太快,那么你的笔画就会显得粗糙。

因此,你需要尝试找到一个适当的速度,这样才能保证你的笔画舒展。

第二,你需要注意手的姿势。

你的手应该放在纸张的左侧或右侧,这样可以使你的手腕有足够的空间来自由转动。

你的手掌应该轻轻地放在纸上,以保持手的稳定性。

当你写字时,你应该采用手腕和手臂一起运动的方式,这样可以使你的笔画更加自然流畅。

第三,你需要注意笔的压力。

如果你用的是硬笔,那么你需要施加足够的压力才能产生沉稳的墨迹。

相反,如果你用的是软笔,你需要减少压力,这样才能保持笔画的柔顺和流畅。

你需要根据你所用的笔的特点来控制笔的压力,以保证笔画舒展。

最后,你需要多加练习。

只有通过不断地练习,你才能真正掌握笔画舒展的技巧。

你可以用练习簿或练习纸来练习你的汉字书写技能。

你可以选择一些基本的汉字来练习,初学者可以从常用的汉字中进行练习。

总之,“笔画舒展”是一个汉字书写技巧,它对于汉字书写的速度和美观度有着直接的影响。

只有通过不断的练习,才能真正掌握这种技巧,从而提高自己的汉字书写水平。

“笔画舒展”刍议“笔画舒展”是指在书法、绘画和描写中,用笔或画笔放松自然地行书或作画,使字迹或画面看起来舒展自然。

这是一种美学上的概念,是在表达中追求真情实感的一种表现方式。

在书法、绘画中,笔画舒展可以使作品更加自然流畅,增加作品的动态美,更加真实地表现出作者的情感。

笔画舒展在书法中的表现。

中国书法是我国传统文化的瑰宝,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。

书法作品是汉字的书写艺术,不仅仅是为了表现文字的意义,更重要的是体现出书法家的情感和审美追求。

在书法创作过程中,如何使笔画显得舒展、自然是书法家们所追求的目标之一。

在书法作品中,如果笔画显得拘谨、僵硬,就会显得生硬、不生动。

而如果笔画显得舒展自然,书法作品就会充满生气,富有韵律美和动态美。

在书法创作中,笔画舒展的表现方式有很多,例如运用“顿笔长短、连笔断续”的技法,使文字书写显得生动活泼;或者通过变化笔法的轻重和速度,使书法作品显得更富有节奏感和韵律感。

笔画舒展不仅可以使书法作品显得更加美观,也能更好地体现出书法家的情感和个性。

一位书法家如果能够将情感融入书法作品中,使每一笔都显得自然舒展,那么他的作品就会更加具有感染力,更能打动人心。

在绘画中,笔画舒展也是非常重要的。

在中国绘画中,有“意在笔先”、“以笔为情”等说法,都强调了笔法的重要性。

绘画中的笔画舒展不仅能够使作品更加富有生气,也能更好地表现出画家的情感和审美观念。

在绘画创作中,画家通过笔触的轻重、速度和书写顺序的巧妙运用,使得画面更加流畅自然。

这样的作品不仅能够让观者感受到画家的用心和情感,也能够更好地吸引观者的眼球,使他们更加沉浸在作品中。

在西方绘画中,印象派画家的作品中也充满了笔画舒展的美感。

印象派画家们对色彩和光影的描绘非常注重,他们的作品中笔法非常放松,需要通过一种舒展的笔触来表现画家对自然景物的情感和观察。

通过运用轻盈而舒展的笔触,他们成功地把握住了瞬间的光影和色彩,使作品显得更加自然和真实。

王羲之笔势论十二章王羲之,东晋书法家,字逸少,号澹斋,汉族,祖籍琅琊临沂(今属山东),后迁会稽(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金庭,中国东晋书法家,有书圣之称。

历任秘书郞、宁远将军、江州刺史。

后为会稽内史,领右将军,人称“王右军”、“王会稽”。

其子王献之书法亦佳,世人合称为“二王”。

此后历代王氏家族书法人才辈出。

东晋升平五年卒,葬于金庭瀑布山(又称紫藤山),其五世孙衡舍宅为金庭观,遗址犹存。

《笔势论十二章》系王羲之所作,被认为是王羲之对写字技法的揭秘的书论名篇,其从用笔而方,论及藏锋、侧笔、结笔、翻笔、起笔、打笔等方法和笔势;从结体来说,合体字,则有“并不宜阔,重不宜长,单不宜小,复不宜大,密胜乎疏,短胜乎长”;若大小,则“大字促之贵小,小字宽之贵大,自然宽狭得所,不失其宜”;从布白来说,则论“分间布白,远近宜均,上下得所,自然平稳。

当须递相掩盖”等等。

和此前的传世书学理论比较,显然王羲之书论中的技法内容更为广泛而系统,是书法人练习书法的最好技法指导理论。

《笔势论十二章》简介《笔势论十二章》《笔势论十二章》原题为《笔阵图十二章》、王羲之撰。

载于唐代韦续《墨薮》。

南宋陈振孙《直斋书录解题》没有标明作者,而是说"不知何代所辑"。

《四库全书》没有指出此文是韦续所辑。

孙过庭《书谱》云“代传羲之《与子敬笔势论十章》。

”可能《笔阵图十二章》在初唐已经流传。

《墨薮》原题为《笔阵图十二章》说明此文与《笔阵图》、《题后》有联系,有人分析《题后》有可能是从本文中摘录汇集而成的。

孙过庭认为“右军位重才高,调清词雅”,而《笔势论十章》“文鄙理疏,意乖言拙”,所以他断定此文绝非出于右军之手。

孙过庭所说的《笔势十章》是否是我们今天所见的十二章已无从查考。

《笔势论十二章》是否是王羲之所撰仍值得探讨,但认为是王羲之一派的书论,则无大的争议。

《笔势论十二章》前言《笔势论》"前言"部分这样写道:告汝子敬:吾察汝书性过人,仍未闲规矩。

书法线条的“一波三折”【摘要】书法线条是中国传统艺术中的重要元素,其独特的“一波三折”魅力吸引着无数书法爱好者。

本文首先概述了书法线条的起源,探讨了其特点和技法。

随后分析了书法线条的表现形式,以及在书法作品中的艺术价值。

最后总结了书法线条的“一波三折”的独特魅力,并展望了其在当代的发展前景。

书法线条的优雅曲折、流畅起伏,展现了中国书法的独特魅力和深厚文化内涵。

正是这种独特的线条美学,使得书法作品在当今社会仍然拥有着不可替代的地位,同时也为其在当代的发展提供了广阔的空间和可能性。

书法线条的“一波三折”不仅仅是一种写意,更是一种情感的表达和精神的传承。

【关键词】书法线条,一波三折,起源,特点,技法,表现形式,艺术价值,独特魅力,当代发展前景。

1. 引言1.1 书法线条的“一波三折”书法线条是中国传统艺术中的重要元素之一,其独特的“一波三折”特点被广泛认为是书法艺术的精髓所在。

这一特点不仅体现在书法作品的线条构成上,还体现在书法创作的过程中。

书法线条的“一波三折”源自于中国传统文化中对于自然美的理解和对于书法艺术的追求。

在书法中,线条的“一波三折”表现为曲直相宜、疏密有致、横竖相间,使得书法作品呈现出动静结合、律动有度的美感。

这种线条的“一波三折”不仅体现了书法作品的韵律美,还体现了书法艺术家对于生活、自然和内心世界的表达与感悟。

书法线条的“一波三折”成为了书法艺术中独具魅力的一面,吸引着无数书法爱好者和艺术家对其深入探究和传承。

通过对书法线条的“一波三折”特点的深入理解和挖掘,可以更好地领略和欣赏书法艺术的魅力,同时也能够推动书法艺术在当代的发展和创新。

2. 正文2.1 概述书法线条的起源书法线条,作为中国书法艺术的重要组成部分,起源于古代中国的古文字书写。

悠久的历史使得书法线条具有了独特的韵味和魅力。

书法线条的起源可以追溯到甲骨文和金文,这些古代文字的线条简洁而有力,充满了古代文化的气息。

在古代,书法线条经历了漫长的发展过程,不断吸收和借鉴前人的经验和技法,逐渐形成了独特的风格和特点。

笔势论十二章原文笔势论十二章王羲之〔魏晋〕创临章第一夫纸者阵也,笔者刀稍也,墨者兵甲也,水研者城池也,本领者将军也,心意者副将也,结构者谋略也,所飏笔者吉凶也,出入者号令也,屈折者杀戮也,点画者磊落也,戈旆者斩斫也,放纵者快利也,著笔者调和也,顿角者昼捺也。

始书之时,不可尽其形势,一遍正手脚,二遍少得形势,三遍微微似本,四遍加其遒润,五遍兼加抽拔。

如其生涩,不可便休。

两行三行,创临惟须滑健,不得计其遍数也。

启心章第二夫学书之法,先于研墨,凝神静虑,预想字形大小、僵仰、平直、振动,则筋脉相联,意在笔前,然后作字。

若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,此不是书,但得其点画耳。

昔宋翼尝作是书,繇乃叱之,遂三年不敢见繇,潜心改迹。

每作一波,常三过折;每作一[撇],常隐锋而为之;每作一横画,如列阵之排云;每作一戈,如百钧之弯发;每作一点,如危峰之坠石;(每作一屈折〕,曲折如钢钩;每作一牵,如万岁之枯藤;每作一放纵,如足行之趋骤。

状如惊蛇之透水,激楚浪以成文。

似虬龙之婉蜒,谓其妙也;若鸾凤之徘徊,言其勇也。

摆拨似惊雷掣电,此乃飞空妙密,顷刻沉浮。

统摄铿锵,启发厥意,能使昏迷之辈,渐觉称心;博识之流,显然开朗。

视形章第三视形象体,变貌尤同;逐势瞻颜,高低有趣。

分均点画,远近相须;播布精研,调和笔墨;锋纤往来,疏密相附;铁点银钩,方圆周正。

起笔下笔,忖度寻思,引说踪由,永传今古,智者荣身显世,方怀浸润之深;愚者不俟佳洪,如暗尘之视锦。

生而知者发愤,学而悟者忘餐。

此乃妙中增妙,新中更新。

金书锦字,本领为先。

尽说安危,务以平稳为本。

分间布白,上下齐平,均其体制。

大小尤难,大字促之贵小,小字宽之贵大,自然宽狭得所,不失其宜。

横则正,如孤舟之横江诸;竖则直,若春笋之抽寒谷。

说点章第四夫著点皆磊落似大石当衢,或如蹲鸱,或如科斗,或如瓜瓣,或如栗子,存若鹗口,尖如鼠屎。

如斯之类,各禀其仪,但获少多,学者开悟。

处戈章第五夫斫戈之法,落竿峨峨,如长松之倚溪谷,似欲倒也,复似百钧之弯初张。

笔画探微--论八面出锋一、神秘的笔法<一>神秘的笔法唐张彦远的《法书要录》中有一节《传授笔法人名》,这样记载:“蔡邕受于神人而传之崔瑷及女文姬,文姬传之钟繇,钟繇传之卫夫人,卫夫人传之王羲之,王羲之传之王献之,王献之传之外甥羊欣,羊欣传之王僧虔,王僧虔传之萧子云,萧子云传之僧智永,智永传之虞世南,世南传之,授于欧阳询,询传之陆柬之,柬之传之侄彦远,彦远传之张旭,旭传之李阳冰,阳冰传徐浩、颜真卿、鄔彤、韦玩、崔邈,凡二十有三人”。

蔡邕的笔法受于神自是神化或故弄玄虚之说,它否认了他勤学苦练、深入研究的事实。

蔡邕所处汉代,书法已经很成熟,书法家辈出,理论著作甚丰,一批书家甚至“专用为务,钻坚仰高,忘其被劳,夕惕不息,仄不暇食,十日一笔、月数凡墨。

领袖如皂,唇齿常黑,虽处众坐,不遑谈戏,展指画地,以草刿壁,臂穿皮刮,指爪摧折,见鳃出血,犹不休辍”【1】地研究,在这样的背景下,产生象蔡邕这样笔法技术成熟的书家应不足为奇。

在其后的二十多人当中传承的就是蔡邕等辈的笔法技术经验。

我们知道,任何科学、艺术的理论都是实践经验的总结,而又对实践有指导和推动作用。

笔法就是书家在长期的书写实践中总结出的精妙的用笔经验或用笔规律,掌握它对于后学者是十分有益的,可以取得事半功倍的效果。

所以历代书家对它都是极为重视的。

这篇笔法传承记录的本身就是一个证明。

<二> 笔法经验的效力及历代书家对它的重视钟繇得《笔法》后,从此得知“多力丰筋者圣,无力无筋者病”的道理,由是书法更妙;其后晋人宋翼得钟繇《笔势论》,“依此法学,名遂大振”(王羲之《题卫夫人笔陈图后》);人称书圣的王羲之,也曾从父亲王旷那里得到了一本论用笔的秘著,书艺得以大进,使卫夫人吃了一惊;这种记述,屡见不鲜。

因此,人们对这种笔法经验的重视当在情理之中。

可是在以书取士的时代,这种宝贵的笔法经验(也可以说是决窍)是保密的,书家们把它当成了“祖传秘方”秘而不传,其所藏笔法论著,或携之入土,或仅作家传,即使千金亦无法求得,这也从侧面说明这种笔法经验(规律)对于掌握书写技术具有很好的效用及悟出这种笔法规律的难度。

“笔画舒展”刍议汉字承载着中华文化,有时一个汉字就是一幅富有哲理的画,有时一个汉字又蕴含发人深省的典故。

中国人的美学原理和哲學原理在汉字的音、形、义中得到了完美体现。

对于低年级学生而言,基本的书写技能主要包含用笔和结构两大方面。

写字教学中经常涉及的技巧有:横平竖直、笔画舒展、左窄右宽、左高右低、平稳对称、上紧下舒、左紧右松、避让穿插、上下对齐等。

低年级阶段的语文生字教学中,笔者经常听见教师用“笔画舒展”这一比较模糊的语言指导学生书写汉字。

至于“哪些笔画应该舒展” “笔画如何舒展” “舒展时应注意什么”,教师却不能给出具体有效的指导。

首先,这是语文教师对写字教学的方法指导缺乏深入的教研;其次,语文教师毕竟没有经过书法专业训练,自身对写字教学所涉及的笔法和结字的认识有局限,不能详实阐释“笔画舒展”这一书写技巧。

“笔画舒展”,顾名思义,即笔画不蜷缩,向周围伸展。

这样的笔画带给人以醒目、舒适的感觉。

“笔画舒展”既涉及笔画又必须兼顾结构,古人讲结构,也离不开笔法,两者是紧密联系的。

那么,在写字教学中应有具体区分,是一个笔画的舒展,还是一组笔画(结构)的舒展。

下面以低年级的部分生字为例,具体阐释“笔画舒展”的教学。

一、独体字的“主笔画”舒展书写笔画较少的汉字时,每一个笔画都应相对舒展一些,主笔需要更加伸展,以达到与整行文字的和谐统一。

“四”字整个字形不大,但横折的横较其他笔画更舒展;“日”字亦然,横折的竖画部分往下舒展。

可见,独体字的“舒展”,主要是强调主笔和次主笔的舒展。

舒展的作用在于调整字的重心、合理布白以及整体的行气贯通。

“我”字很多人觉得很难书写,其实只要把握住结字的收放原则,就很容易写好这个字。

“我”字的主笔很明显,是斜钩。

这一笔要敢于“放”,起笔往上峻拔一角,往右下行笔长舒右足,补其空处,务使神气贯通,其余笔画,适当收缩,使字四面调匀,整体相称。

斜钩好似红花需要其他笔画像绿叶那样的衬托,才越发明艳动人。

“笔画舒展”刍议“笔画舒展”是指在书写中,用笔的力度和运动来调节笔画的长度和粗细,使得每一笔的长度和宽窄都顺畅自然、得体优美。

它不仅关乎手写的美感和艺术价值,还有助于提高写字的速度和准确性。

笔画舒展是一项需要长期练习的技能,它要求写字者不仅要有扎实的基本功,也要有对笔画的控制力。

具体来说,写字者需要控制好笔尖的压力、翻转幅度以及提笔落笔的时机等因素,以达到笔画舒展的效果。

所谓笔尖的压力就是指写字时用笔的力度,也是影响笔画粗细和长度的一个关键因素。

在写汉字时,笔画的粗细和长度往往取决于用笔的压力。

若压力过大,笔画会变得笨重、粗糙;若压力过小,则笔画过于轻盈,缺乏力度和稳定性。

因此,为了让笔画更富韵律感和节奏感,我们需要适当调节笔尖的压力,尤其在写下有强调意义的字眼时更要注意。

除了笔尖的压力,写字者还需要注意笔的翻转幅度。

笔的翻转幅度指的是笔在写字的过程中上下浮动的范围。

它是影响笔画长度和粗细的另一个重要因素。

在书写中,较大的翻转幅度通常会导致笔画长度不稳定,过长或过短,而较小的翻转幅度则会使笔画呈现出一种僵硬的状态,缺乏张力和生气。

因此,为了达到最佳的笔画效果,写字者需要在笔的翻转幅度上做出适当的调整,根据字形特点和笔画的要求合理地运用笔的上下浮动范围。

除了以上两点,提笔落笔的时机也是影响笔画舒展的重要因素之一。

在写字时,我们常常需要在每个笔画之间留出适当的距离,以便字形清晰、整齐。

如果描摹字形不准确或提笔和落笔不够恰当,就会导致笔画连接不畅或甚至断裂,从而影响文字的美感和可读性。

因此,提笔和落笔的时机要根据具体情况﹐灵活掌握。

综上所述,笔画舒展是一项非常细致、严谨的技能,需要写字者长期勤奋练习才能够掌握。

只有在书写中精准地把握笔尖压力、翻转幅度和提笔落笔时机等要素,才能够创造出富有个性特色、富有美感的手写文字。

同时,笔画舒展不仅是提高书写艺术价值的必要条件,也是提高文字表达力、清晰度及易读性的重要手段。

“笔画舒展”刍议

作者:刘琴

来源:《七彩语文·教师论坛》2020年第01期

汉字承载着中华文化,有时一个汉字就是一幅富有哲理的画,有时一个汉字又蕴含发人深省的典故。

中国人的美学原理和哲學原理在汉字的音、形、义中得到了完美体现。

对于低年级学生而言,基本的书写技能主要包含用笔和结构两大方面。

写字教学中经常涉及的技巧有:横平竖直、笔画舒展、左窄右宽、左高右低、平稳对称、上紧下舒、左紧右松、避让穿插、上下对齐等。

低年级阶段的语文生字教学中,笔者经常听见教师用“笔画舒展”这一比较模糊的语言指导学生书写汉字。

至于“哪些笔画应该舒展” “笔画如何舒展” “舒展时应注意什么”,教师却不能给出具体有效的指导。

首先,这是语文教师对写字教学的方法指导缺乏深入的教研;其次,语文教师毕竟没有经过书法专业训练,自身对写字教学所涉及的笔法和结字的认识有局限,不能详实阐释“笔画舒展”这一书写技巧。

“笔画舒展”,顾名思义,即笔画不蜷缩,向周围伸展。

这样的笔画带给人以醒目、舒适的感觉。

“笔画舒展”既涉及笔画又必须兼顾结构,古人讲结构,也离不开笔法,两者是紧密联系的。

那么,在写字教学中应有具体区分,是一个笔画的舒展,还是一组笔画(结构)的舒展。

下面以低年级的部分生字为例,具体阐释“笔画舒展”的教学。

一、独体字的“主笔画”舒展

书写笔画较少的汉字时,每一个笔画都应相对舒展一些,主笔需要更加伸展,以达到与整行文字的和谐统一。

“四”字整个字形不大,但横折的横较其他笔画更舒展;“日”字亦然,横折的

竖画部分往下舒展。

可见,独体字的“舒展”,主要是强调主笔和次主笔的舒展。

舒展的作用在于调整字的重心、合理布白以及整体的行气贯通。

“我”字很多人觉得很难书写,其实只要把握住结字的收放原则,就很容易写好这个字。

“我”字的主笔很明显,是斜钩。

这一笔要敢于“放”,起笔往上峻拔一角,往右下行笔长舒右足,补其空处,务使神气贯通,其余笔画,适当收缩,使字四面调匀,整体相称。

斜钩好似红花需要其他笔画像绿叶那样的衬托,才越发明艳动人。

“六”字笔画较少,因此每个笔画都很关键。

首点应厚重有力,长横劲直,如千里阵云,向右上昂起,撇和长点粗壮有力,撑住上面一横。

这个字横画是主笔尤为重要,整个字势及张力因此而出。

撇和捺点是次主笔,往左下、右下舒展,使得字形饱满端庄。

当一个笔画在同一个字或同一个部件中连续出现,书写这些笔画一定要根据字形需要处理成长短不一、错落有致,力求违而不犯,和而不同。

如“马”字相同方向有两个“折”,这就需要突出一个折,写得大一点,占据空间多一点,另一个折应缩小。

《三十六法》中讲道:“凡是单体结构,并以最后一竖支撑的字,书写时务求立得稳、撑得住,方能显得劲健有力。

”“羊”字有三横,第三横为主笔,往左右伸展,次主笔竖画也应挺拔有力,像挺直的脊背,使得整个字精神饱满。

通常情况下,笔画越少的字,需要舒展的笔画越多,只有这样才可以满足布白的需要。

换言之,笔画少的字,主笔舒展,次主笔可能有几个,也需要适当舒展,才能合理分割笔画之间的空白处,使字形疏密停匀、宽博方正。

二、合体字的“部件舒展”

汉字中合体字的笔画相对较多,书写时应注意一组笔画之间的主次,也就是部件之间的主次。

具体来讲,合体字笔画的舒展,主要在于制造部件的主次关系,突出某个部件或主要部件的某个笔画,并适当夸张,其余部分应收缩内敛,意在控制整个字形的大小,以达到与整行字和谐统一。

⒈左右结构的字。

左右结构的字,部件要有一收一放,其中一个部件的某一笔应舒展一些,横向笔画应收短,纵向笔画伸展。

部件主次之分因字而异,不同的字有不同的疏放。

“把”字右部是主体,竖弯钩要舒展。

提手旁整体瘦长,横短提斜,竖弯钩是左边部件的主笔,向上下伸展,挺拔有力。

在这个字中,右边的竖弯钩负责横向的舒展,左边的竖钩应是次主笔,负责纵向的舒展。

“脚”字是左中右结构,横向笔画收缩,纵向的笔画舒展,但也有主次。

左边的月字旁横折钩的竖钩部分拉长,中间的“去”竖画向上伸展,右边的单耳刀的悬针竖向下伸展,不同部件均有主笔,作用是撑满整个字,使得字四面完满方正。

⒉上下结构的字。

古人指出:“凡是上部分大者,必然覆冒其下,但须左右停匀,不能偏侧欹斜。

”因而上下结构的字大多是天覆地载型,其收放规律是:放,则是横向舒展,或覆盖下部,或承托上部,纵向笔画收缩,整体字形才不会松散凌乱。

“童”字上部“立”的长横为主笔,应尽力舒展,字头略收,与长横形成鲜明对比。

“立”与“里”上下对正,“里”藏于“立”的下部。

此外,“里”的竖画非常关键,虽不舒展,但应粗壮有力。

“春”字撇捺应舒展开张,完全覆盖住下面的“日”字,似宫室屋顶,全然容纳覆尽。

其他笔画则处理得含蓄一点,以突出撇捺。

捺画常常作为主笔画,但一般不会单独出现在某个字里面,通常与撇形成某种微妙的组合。

在“春”这个字里,撇捺是通过“春”的第三横产生舒而不散的联系。

因此教学撇捺这样的组合时,一定要关注到它们分合的微妙关系。

⒊包围结构的字。

隋代释子智果《心成颂》云:“峻拔一角,字方者抬右角,国、周、用字是。

”说的就是包围结构的汉字。

包围结构的汉字由主要部件决定字形,即为其偏旁。

例如“园、床、问、层、爬”等。

①半包围结构。

“医”字上紧下略松,竖折往下和右伸展,撑满左下空间,同时也确定了整个字的大小和字势。

“造”字书写时首先要分清主次部件,同时注意书写规则。

先写“告”,略紧凑,再写走之。

这个字像一个人在拉板车,先装好货,身子前倾,向前拉车,平捺舒展,才能装载货物,承托住上部。

因此,捺画要足够舒展,撑满右下空间。

其他横向的笔画需要收短,以突出捺画这一主要笔画。

②全包围结构。

“国”字的主要部件是外面的方框,应写得端正大方,右角上抬,里面的“玉”字稍小,笔画紧凑,内紧外松。

“笔画舒展”这一书写技巧的内涵远不止上述几种情况,也不是几个例字就能完全说清楚的。

这一概念涉及汉字的笔法和结字技巧(虚实、展促、顾盼、向背、推让、仰覆、正变等)。

笔画舒展多数时候是为了汉字的重心平稳和布白均匀的需要,而进行笔画的穿插避让;有时笔画舒展是在险中求稳,为的是使笔画较多的汉字看起来繁而不乱。

当疏不疏,反为寒乞;当密不密,必至凋疏。

因而,离开结字,只谈笔画舒展是有悖汉字教学规律的。

作为低年级的语文教师,首先应提高自身的书写技能和书法素养,读古帖,了解字法,提高书法素养,在写字教学中,针对不同学段学生的实际书写状况,借鉴前人经验指导,通过示

范、比较、观摩、展示等多种方法,帮助他们了解汉字书写常识,掌握汉字构字的基本规律,写出一手规范美观的汉字。

(作者单位:南京市建邺实验小学)。