对流性天气过程

- 格式:pptx

- 大小:1.81 MB

- 文档页数:20

天气学原理与方法——对流性天气过程天气是大气系统中的一种自然现象,是指其中一地区在一段时间内的气象状况。

天气的变化是由大气的物理过程所引起的,而天气学就是研究天气变化的科学。

其中,对流性天气过程是天气学中的一个重要方面。

对流性天气过程是指在大气中形成对流环流的过程,其中包括强烈的上升气流和下沉气流,以及它们所带来的降水、云、雷电等现象。

对流性天气过程通常发生在较为暖湿的气团中,由于气团内部的不稳定性和外界的刺激,导致上升气流的形成。

对流性天气过程的形成需要满足以下条件:首先,需要有一个热源,例如太阳辐射可以加热地面,地面再通过对流将热量传递给大气。

其次,需要有一定的湿度,水汽的蒸发可以提供上升气流所需要的热量。

最后,需要有一种上升的机制,例如地形的隆起或强大的热对流可以促使空气上升。

在大气中,由于地表的不规则性和地形的差异,气团的稳定性也会不同,从而引发对流性天气过程。

当较为湿热的气团受到地表的加热,气团内部的温度会上升,使得气团变得不稳定。

随着气团的上升,地面上方的冷空气会下沉,形成一个闭合的环流系统。

而上升气流在达到饱和后会形成云和降水,降水过程中释放的潜热又会进一步加强气团的上升。

对流性天气过程的研究可以通过多种方法来进行。

其中,观测是最直接的方法,通过观测云型、降水量、气温等气象要素的变化,可以获得对流性天气过程的一些基本信息。

此外,气象雷达和卫星遥感技术也可以提供对流性天气过程的相关数据,例如雷达可以观测到降水的分布和强度,卫星可以观测到云的形态和发展。

除了观测外,天气模式是研究对流性天气过程的重要工具。

天气模式可以通过复杂的数学方程描述大气的运动和热力过程,从而预测未来几天的天气情况。

通过对模式的数据输出进行分析和诊断,可以了解对流性天气过程的发展和变化趋势。

在对流性天气过程的研究中,还需要考虑到不同尺度上的变化。

对于较小尺度的对流系统,如雷暴和阵雨,通常采用雷达和卫星观测的数据进行研究;而对于较大尺度的对流系统,如台风和冷锋,需要借助于气象观测站的数据和天气模式的模拟。

荆州市2021年5月10日强对流天气过程分析发布时间:2021-08-17T02:13:23.571Z 来源:《科技新时代》2021年5期作者:刘晓[导读] 强对流天气具有突发性、剧烈性和破坏性,对人们的生产生活具有显著不利影响。

荆州市气象局湖北省荆州市 434000摘要:本文针对2021年5月10日发生在湖北省荆州市境内的一次强对流天气过程,利用荆州本地地面及雷达资料、常规天气图观测资料、EC实况物理量场资料等,主要从大尺度环流形势、物理量场、卫星云图和雷达回波特征这几方面上进行综合分析,试图找出这次强对流天气的特点及成因。

关键词:强对流;环流形势;天气分析1 引言强对流天气具有突发性、剧烈性和破坏性,对人们的生产生活具有显著不利影响。

近年来,各类强对流天气频发,极端天气影响恶劣,强对流天气预报预警技术发展备受关注。

目前,我国强对流天气预报预警技术不断发展,其发生发展机理以及预报方法,通过长时间的研究取得了丰富的成果,但不同地区、不同季节、不同天气背景下的强对流天气规律仍是一个研究上的难点,需要不断的对强对流天气过程进行分析总结来提高对其的认识。

樊李苗【1】等对中国短时强对流天气的若干环境参数特征进行了分析;许爱华【2】等对中国中东部强对流天气的天气形势分类和基本要素配置特征进行了归纳;郑媛媛【3】等对不同类型大尺度环流背景下强对流天气的短时临近预报预警进行了研究。

本文使用了上述预报预警技术研究相关成果,对2021年5月10日发生在湖北省荆州市境内的一次强对流天气过程进行了详细分析。

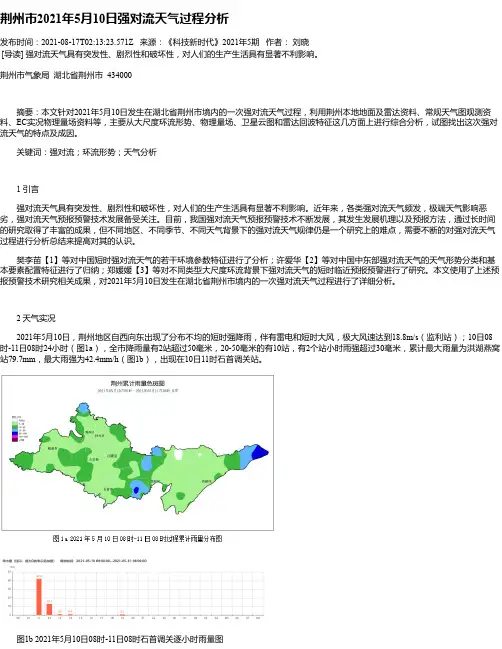

2 天气实况2021年5月10日,荆州地区自西向东出现了分布不均的短时强降雨,伴有雷电和短时大风,极大风速达到18.8m/s(监利站);10日08时-11日08时24小时(图1a),全市降雨量有2站超过50毫米,20-50毫米的有10站,有2个站小时雨强超过30毫米,累计最大雨量为洪湖燕窝站79.7mm,最大雨强为42.4mm/h(图1b),出现在10日11时石首调关站。

雷暴(Thunderstorms)是伴有雷击和闪电的局地对流性天气。

它必定产生在强烈的积雨云中,因此常伴有强烈的阵雨或暴雨,有时伴有冰雹和龙卷风,属强对流天气系统。

形成雷暴的积雨云发展旺盛,云的上部常有冰晶。

冰晶的凇附、水滴的破碎以及空气对流等过程,使云中产生电荷。

云中电荷的分布很复杂,但总的说来,云的上部以正电荷为主,云的中、下部以负电荷为主,云的下部前方的强烈上升气流中还有一范围小的正电区。

因此,云的上、下之间形成一个电位差,当电位差大到一定程度后,就产生放电,这就是平常所见得闪电现象,放电过程中,闪道中的温度骤增,使空气体积急剧膨胀,从而产生冲击波,导致强烈的雷鸣。

当云层很低时,有时可形成云地间放电,这就是雷击。

因此,雷暴是大气不稳定状况的产物,是积雨云及其伴生的各种强烈天气的总称。

雷暴的持续时间一般较短,单个雷暴的生命史一般不超过2小时。

我国雷暴是南方多于北方,山区多于平原。

多出现在夏季和秋季,冬季只在我国南方偶有出现。

雷暴出现的时间多在下午。

夜间因云顶辐射冷却,使云层内的温度层结变得不稳定,也可引起雷暴,称为夜雷暴。

雷暴是大气中的放电现象,一般伴有阵雨,有时还会出现局部的大风、冰雹等强对流天气。

强雷暴天气出现有时还带来灾害,如雷击危及人身安全,家用电器、计算机机房直接遭雷击或感应雷的影响而损坏,有时还引起火灾等。

雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。

它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为"先导放电"。

云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。

在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。

暴雨和强对流天气的研究暴雨和强对流天气的研究引言:暴雨和强对流天气是一种常见但又极具破坏力的天气现象,对人们的生产生活造成了巨大威胁。

因此,对于暴雨和强对流天气的研究具有重要意义。

本文将探讨暴雨和强对流天气的形成原因、发展过程、预测方法以及其对人类社会的影响。

一、暴雨和强对流天气的形成原因暴雨和强对流天气的形成通常与以下几个因素密切相关:1. 湿度:暴雨和强对流天气需要足够的水分供应,高湿度为其形成提供了条件。

2. 气温和锋面:气温的变化是形成暴雨和强对流天气的重要因素之一。

当不同温度的空气相互接触时,就会形成锋面。

锋面对流引发了大气的不稳定性,从而增加了暴雨和强对流天气的可能性。

3. 上升运动:大气中的水蒸气通过上升使其冷却,形成云和降水。

当气流发生上升运动时,会加速空气的上升和冷却,从而进一步促进云的发展和降水的形成。

二、暴雨和强对流天气的发展过程暴雨和强对流天气的发展过程通常包括以下几个阶段:1. 锋面聚集:冷暖气流相互接触,形成锋面。

锋面附近的空气发生剧烈的对流,聚集了大量的水蒸气和能量。

2. 云的发展:空气通过上升运动使其冷却,水蒸气凝结为云。

云的不断发展会导致云层不稳定,为进一步产生降水做好准备。

3. 降水的形成:随着云的发展,云粒子不断增大并与空气中的冷空气发生碰撞,形成冰雹和雨滴。

这些冰雹和雨滴不断增大,最终以冰雹和暴雨的形式降落在地面上。

三、暴雨和强对流天气的预测方法预测暴雨和强对流天气对于降低灾害风险和保护人们的生产和生活具有重要意义。

目前,常用的预测方法主要包括以下几种:1. 气象卫星:通过气象卫星观测大气中的云系和云图,分析云的演变趋势和形成情况,从而判断出可能发生暴雨和强对流天气的区域。

2. 雷达:雷达可以探测到大气中的前兆信号,如大尺度的气旋演化和雷电闪电活动。

通过分析雷达图像,可以预测发生暴雨和强对流天气的概率和程度。

3. 气象模型:气象模型是基于大气动力学、热力学和湍流传输理论建立的数值模型。

强对流天气第一局部强对流天气总结一、概念1、强对流天气:伴有强烈的雷暴大风、大冰雹、龙卷,或带有强烈雷电现象的短时强降水叫做强对流天气。

〔并不是所有的对流过程都可以被称为强对流天气,如阵雨、一般的雷阵雨〕2、雷暴:由于强积雨云引起的伴有雷电活动和阵性降水的距地风暴。

地面观测中仅只伴有雷鸣和闪电的天气现象。

〔1996年大气科学名词〕〔雷暴与热力料将分布有关,中国华南沿海、青藏高原最多。

辽宁年平均雷暴30~50天,辽西和聊东稍多。

吉林和黑龙江由于5-6月份冷涡作用,雷暴稍多〕3、短历时强降水:是指短时间内降水强度较大,其降水量到达或超过某一量值的天气现象。

1小时降水量≥20毫米,北方1小时降水量≥20毫米。

4、雷雨大风:指在出现雷雨天气现象时,〔阵风〕风力≥8级。

5、冰雹:是从雷雨云中降落的坚硬的球状、锥状、或形状不规那么的固体降水,降落地面时直径≥5毫米。

〔注:雨转雪过程中常出现冰粒,不同于冰雹,直径较小〕6、龙卷:是一种强烈的小范围的空气涡旋。

雷暴云低伸到地面的漏斗状云,龙卷产生的强烈的旋风,风力可达12级以上,最大可达100m/s,一般伴有雷电,有时也伴有冰雹。

〔中国江淮一带容易出现,世界上美国最多。

辽宁冰雹与山地走向有关,东部山区和西部较多。

0-1KM风切变非常大~造成低空涡旋〕7、干线:是水平方向的湿度不连续线。

穿过干线,地面强水平露点梯度可达5℃/km以上,干线的一侧是暖而干(湿)的空气,另一侧是冷而湿(干)的空气。

干线附近是强对流天气最容易发生的地区。

〔高空T-TD≥10℃,地面T-TD≥5℃〕 8、急流的一般概念:急流是一个在水平方向和垂直方向风速切变都很大的强风带区。

低空急流:目前国内定义850百帕风速到达12m/s或以上的区域算作急流区。

〔即对流层低层的急流。

其中一局部和暴雨、飑线、龙卷等强对流天气有联系。

急流轴附近风速的水平切变和垂直切变是很大的。

我国从黄河流域到华南的对流层下层〔850,700百帕〕,在雨季常出现低空急流。

第一章寒潮天气过程1、何谓西风指数?Rossby把35°~55°之间的平均地转西风定义为西风指数。

实际工作中把两个纬度带之间的平均位势高度差作为西风指数I。

2、何谓指数循环?西风环流的中期变化主要表现为高低指数交替循环的变化过程,称为指数循环。

3、什么叫长波、超长波、短波?西风带长波辨认的方法有哪些?超长波:波长在一万公里以上,绕地球一圈可有1~3个波,生命史10天以上,属于中长期天气过程;长波:也称罗斯贝波,行星波。

波长3000~10000公里,全纬圈约为3~7个波,振幅10~20纬距,平均移速10个经距/日以下,有时很慢,呈准静止,甚至向西倒退;短波:波长和振幅均较小,移动快,平均移速为10~20经度/日,生命史也短,多数仅出现在对流层的中下部,往往迭加在长波之上。

西风带长波辨认的方法:①制作时间平均图;②制作空间平均图;③绘制平均高度廓线图;④分析长波的结构和特性。

4、写出长波波速公式,并指出其推导的假定条件,说明其物理意义。

长波波速公式:C=u¯-β(L/2π)^2,又叫槽线方程、罗斯贝波速公式。

假定条件:假定大气运动是正压和水平无辐散的,流型具有正弦波形式且宽度很大,南北无变异。

物理意义:相对涡度平流-V·▽ζ的作用:使槽栋移;地转涡度平流-βv的作用:使槽西退;波东进还是西退取决于-V·▽ζ和-βv相对重要性。

5、何谓长波调整?广义的长波调整包括长波位置的变化和长波波数的变化,一般仅把长波波数的变化及长波的更替称为长波调整。

长波调整是与长波稳定相对立的概念,长波稳定时,大型环流很少变动。

6、何谓上下游效应与波群速?上下游效应:大范围上、下游系统环流变化的联系,称为上下游效应。

上游效应:上游某地区长波系统发生某种显著变化之后,接着就以相当快的速度影响下游系统也发生变化,叫上游效应。

下游效应:当下游某地区长波发生显著变化后也会影响上游环流系统发生变化,称为下游效应。

DOI:10.15913/ki.kjycx.2024.07.042丽江机场一次强对流天气过程分析及天气过程预报思路总结田孟坤,代冰冰(云南机场集团有限责任公司丽江机场,云南丽江674100)摘要:利用丽江机场自动观测站的常规气象资料、多普勒天气雷达探测资料、风云气象卫星资料等分析了2020-07-21发生在丽江机场的一次强对流天气过程。

结果表明,此次强对流天气过程中洋面暖湿空气为强对流活动提供了充沛水汽,槽后弱冷空气的侵入触发了不稳定能量的释放、大气层结的不稳定性,中低空的垂直上升运动和地形抬升对此次强对流天气有一定的增强作用。

在强对流天气发展过程中,周边对流单体不断生成、合并增长、生消交替,使得强对流天气得以长时间维持,而成熟单体减弱为层状云降水区,使得降水时间增加。

关键词:强对流;短时强降水;航空气象;天气过程预报中图分类号:P458;V321.22 文献标志码:A 文章编号:2095-6835(2024)07-0148-03丽江机场坐落于云南省丽江市古城区七河镇三义村,位于东北西南向呈“V”字形的丽江坝子(小盆地)与大理州鹤庆坝子接合部,属于低纬度高原季风气候,主要特征为冬无严寒、夏无酷暑,干湿季节分明,四季不分明。

机场20号跑道航向为197°,与跑道平行两侧均为高山。

由于狭小的山谷地型,机场净空条件差,飞行程序复杂,每年的7—9月午后的雷暴、积雨云(CB)、浓积云(Tcu)等为影响丽江机场飞行安全和航班正常的主要航空气象要素。

1 过程概述2020-07-01夜间至2020-07-02凌晨,丽江机场经历了一次强对流天气过程,强对流天气期间雷暴持续近7 h,中到大降水持续30 min左右,过程降水量为39.2 mm。

此过程中丽江机场气象台共发布6份特殊天气报告、2份大风天气警报以及1份强对流天气警报,导致6个航班备降返航,部分航班出现不同程度的延误。

2 环流背景和主要影响系统分析2020-07-01T08:00的500hPa高空图上,中高纬度地区有低压带,中低纬度地区多短波槽活动,青藏高原东部至蒙古高原地区为高压脊,副热带高压西侧588线位于115°E附近,东北地区为较强的东北低涡,短时间内形成了相对稳定的环流形势。

第八章对流性天气过程一、填空1、雷暴一般伴有阵雨,有时则伴有(大风)、(冰雹)、(龙卷)等天气现象,通常把只伴有阵雨的雷暴称为(一般雷暴),而把伴有雷暴、大风、(冰雹)、(龙卷)等严重的灾害性天气现象之一的雷暴叫做(强雷暴)。

2、产生雷暴的积雨云叫(雷暴云),一个雷暴云叫做一个雷暴单体,多个雷暴单体成群成带地聚集在一起叫(雷暴群或雷暴带)。

每个雷暴单体的生命史大致可分为(发展)、(成熟)、(消亡)三个阶段。

3、雷电是由积雨云中冰晶(温差起电)以及其他作用所造成的。

一般云顶高度到达(-20℃等温线高度以上)是才产生雷电。

P4034、雷暴云中放电强度和频繁程度与雷暴云的(高度)和(强度)有关。

P4035、在雷暴云下形成一个近乎饱和的冷空气堆,因其密度较大而气压较高,这个高压叫(雷暴高压),当雷暴云向前移动经过测站时,使该站产生气温(下降)、气压(涌升)、相对湿度(上升)、露点或绝对湿度(下降)等气象要素的显著变化。

P4036、以严重降雹为主的雷暴叫(雹暴),以强烈阵风为主的叫(飑暴),强雷暴和一般雷暴的区别是(系统中的垂直气流的强度)、(垂直气流的有组织程度)和(不对称性)。

P4047、超级单体是具有单一的特大垂直环流的巨大强风暴云。

P4048、超级单体风暴中的下沉气流是由三种作用综合造成的:一种是降水物的拖曳作用;第二种是在中层云外围绕流的干冷空气被卷入后,在云体前部逐渐下沉;第三种是在中层从云后部直接进入云中的干空气,降水物通过这种干空气时强烈蒸发冷却,因为形成很冷的下沉气流。

8、强雷暴按其结构特征划分不同的类型,常分为(超级单体风暴)、(多单体风暴)、(飑线)。

9、风暴的运动方向一般偏向于对流云中层的风的(右侧),所以这类风暴也叫(右移强风暴)。

10、由许多雷暴单体侧向排列而形成的强对流云带叫做(飑线)。

P40711、当强雷暴云来临的瞬间,风向(突变),风力(猛增),由静风突然加强到大风以上的强风。

强对流天气对流性天气:由大气中的对流不稳定层结造成的,并伴有阵雨、大风、冰雹、龙卷等天气现象。

对流性天气的特征:㈠对流性天气都是对流旺盛的积雨云(cb)的产物㈡对流性天气具有范围小,发展快的特点。

㈢对流性天气发展剧烈,易形成灾害。

大尺度天气系统:组织的作用,低值系统。

中小尺度系统:要素场梯度大,天气现象更为激烈。

不满足地转风平衡和静力平衡产生对流系统的动力条件1.热对流: 在大气潮湿的情况下局地下垫面热力不均匀,特别是在午后可以形成热对流。

孤立热对流的水平尺度可以达到几公里。

2.山脉迎风面对流:气流跨越小的山脉时,潮湿气流在迎风面上升可以形成对流云。

3.锋面系统的动力抬升对流:暖锋抬升、冷锋强迫的动力抬升造成对流发展。

4.低压系统中的对流一般雷暴天气的成因1雷电:积雨云中冰晶“温差起电”以及其它起电作用所造成的云与地之间或云与云之间的放电现象。

云顶发展到-20℃等温线高度以上出现2阵雨:持续时间为几分钟到一小时不等,视雷暴云的强弱及含水量多少而定。

3阵风:成熟阶段,云中产生的下沉气流冲到地表面向四周散开造成阵风。

阵风发生前风力较弱,多偏南风。

阵风发生时,风向常呈气旋式旋转,然后又呈反气旋式旋转。

4压、温、湿的变化:由于下沉气流中水滴蒸发,使下沉气流几乎保持饱和状态,因此在雷暴云下形成一个近乎饱和的冷空气堆,因其密度较大所以气压较高,这个高压叫“雷暴高压”。

雷暴过境特点:风向突变,风速急增,气压猛升,气温骤降雷暴:积雨云中所发生的雷电交作的激烈放电现象,同时指产生这种天气现象的天气系统。

雷暴过境时,气象要素和天气现象会发生剧烈变化,如气压猛升,风向急转,风速大增,气温突降,随后倾盆大雨。

1.生命史的三个阶段:①积云阶段(发展阶段)②成熟阶段③消散阶段2.生命史:每个阶段持续十几分钟至半小时左右。

3.水平尺度:约十几公里至中γ尺度(2-20km)。

4.垂直运动:(垂直速ωmax﹤15m/s)5.垂直运动在对流层中层最强(300hPa-500hPa)6.降水分布:云中物态特征0℃等温线至-20℃等温线之间的区域主要由过冷水滴、雪花、及冰晶组成,而冰晶是从-10℃附近开始出现,并随高度逐渐增多。

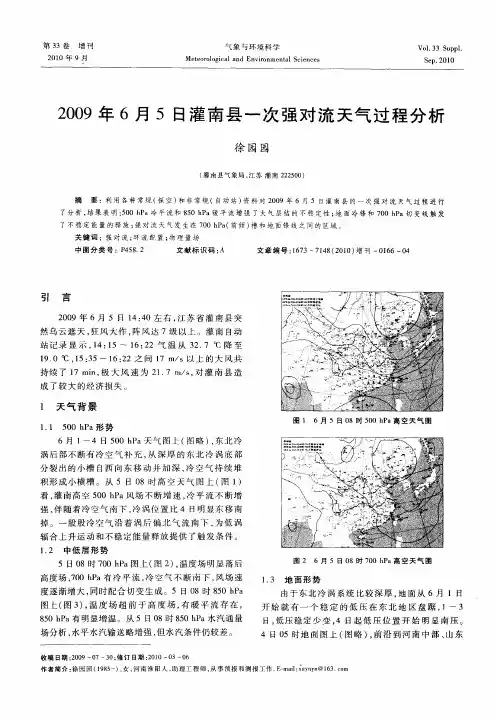

2019年 9月初喀什地区一次强对流天气过程分析摘要:本文利用地面观测资料、NCEP再分析资料、常规观测资料等,对2019年9月7日出现在喀什地区的强对流天气过程进行分析。

结果表明:喀什地区的这次强对流天气主要出现在纬向多波动环流形势下,在主导系统推动下,巴尔喀什湖低涡出现逆转并逐渐向东移动,低涡槽向东移动的过程中扫过南疆西部地区,使得喀什大部分地区出现了短时强降水、冰雹、大风等强对流天气;200hPa高空急流造成了气流强迫抬升机制,中层切变线触发了对流天气出现,从西天山到英吉沙县一带以西北风为主,在喀什到疏勒县一带则存在风辐合区,同强对流落区保持一致;有一明显的东西走向风切变出现在边界层,同时暖平流几乎控制整个低层边界层,再加上高层有较强的西北风存在,且携带大量的干冷空气不断向南转移,对于强对流的发生发展有促进作用。

关键词:强对流环境场物理量场喀什地区1、天气实况2019年9月6~7日,受到西西伯利亚低槽维持稳定和底部短波槽过境的影响,喀什大部分地区出现了对流性天气过程,其中喀什市、疏勒县、疏附县局部地区有短时强降水和小冰雹出现,有5个观测站的累积降水量在20mm以上,而叶城科克亚乡、疏勒县洋大曼乡出现暴雨天气,累积降水量分别为24.2mm、38.5mm。

7日01时~02时,疏勒县洋大曼乡1h降水量高达33.1mm,叶城科克亚乡在6日午后到7日午后均有小到中雨天气出现,同时还伴随着雷暴天气,降雨持续时间较长,雨量分布均匀。

这些强对流天气对当地农牧业生产造成了一定程度的影响,由于冰雹属于小颗粒,农业遭受机械损伤的程度相对较轻。

2、环境场分析2.1环流形势结合2019年9月6日08时500hPa高空图(图1),在欧亚高度范围内的环流形势呈现出多波动特征。

有一东北到西南走向的长高压脊对欧洲到新地岛以南的高纬度地区进行控制,而低涡则分别影响咸海到巴尔喀什湖以及贝加尔湖以北地区,而整个北疆地区则受脊控制,在咸海到巴尔喀什湖低涡前部的西南气流中则分别有南疆西部地区。