《送友人》李白课件

- 格式:ppt

- 大小:2.45 MB

- 文档页数:12

![2024年李白《送友人》标准教案[4]](https://uimg.taocdn.com/39e8be97a0c7aa00b52acfc789eb172ded6399a1.webp)

2024年李白《送友人》标准教案[4]一、教学内容本节课,我们选取李白名篇《送友人》进行深入学习。

该诗选自教材第四章《唐诗鉴赏》第二节,详细内容包括诗句解读、意境体会以及作者情感分析。

二、教学目标1. 让学生理解并掌握《送友人》字词、句式及诗歌结构。

2. 培养学生体会诗中意境,感悟作者情感。

3. 提高学生文学鉴赏能力,激发他们对古典诗词兴趣。

三、教学难点与重点教学难点:诗中意境体会和作者情感理解。

教学重点:诗句字词解释、句式分析以及诗歌整体结构。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过讲述一个实践情景,引发学生对友情思考,进而引入本课《送友人》。

2. 诗句解读:详细讲解诗句中字词、句式,引导学生理解诗句意思。

3. 意境体会:分析诗中景物描绘,引导学生体会诗意境。

4. 情感分析:讲解作者情感,帮助学生理解作者与友人之间深厚友谊。

5. 例题讲解:选取典型例题,分析解题思路,指导学生进行答题。

6. 随堂练习:布置一些练习题,让学生巩固所学知识,并及时给予反馈。

六、板书设计1. 诗句解读:诗句原文、字词解释、句式分析。

2. 意境体会:诗中景物描绘、意境描述。

3. 情感分析:作者情感、友情主题。

4. 例题讲解:解题思路、答题技巧。

七、作业设计1. 作业题目:(1)解释《送友人》中字词。

(2)分析《送友人》句式特点。

(3)简述《送友人》意境和作者情感。

2. 答案:八、课后反思及拓展延伸1. 反思:针对本节课教学效果,反思教学方法、手段以及学生掌握情况,为下一节课做好准备。

2. 拓展延伸:推荐学生阅读李白其他诗作,进一步解李白诗歌风格,提高学生文学素养。

重点和难点解析1. 诗句解读深度2. 意境体会引导方法3. 情感分析细腻度4. 例题讲解针对性和实用性5. 随堂练习设计与反馈6. 板书设计逻辑性与清晰度7. 作业设计层次性与答案准确性8. 课后反思深刻性与拓展延伸实际性诗句解读深度是教学核心。

李白《送友人》原文、注释、译文及解读【作者简介】李白(701—762,或谓699生,或谓763、764卒),字太白,自号青莲居士,故世称“李青莲”。

排行十二。

祖籍陇西成纪(今甘肃秦安)。

他的出生地,众说纷纭,当以大致划定在西域为近是。

幼年随父迁居绵州昌隆(今四川江油)。

少年即博览群书,喜纵横术,击剑任侠,求仙学道。

二十五六岁时,出蜀东游,在安陆(今属湖北)与故相许圉师孙女结婚。

后移居任城(今山东济宁),与孔巢父、韩准、裴政、张叔明、陶沔等隐于徂徕山,号“竹溪六逸”。

天宝元年(742),因玉真公主荐,玄宗诏入长安,供奉翰林,故世称“李供奉”、“李翰林”。

往见贺知章,贺奇其文才风骨,呼为“谪仙人”,故世称“李谪仙”。

与贺知章、李适之、李琎、崔宗之、苏晋、张旭、焦遂等称为“饮中八仙”。

后遭谗谤,不被重用。

天宝三载赐金还山,在洛阳与杜甫相识,同游梁宋、齐鲁等地。

关于李白入长安的次数,学术界有一入、二入、三入三说,迄今尚未取得一致意见。

安史之乱爆发,参加永王李璘幕府。

后李璘兵败,李白获罪流放夜郎(今贵州桐梓一带),途中遇赦,得以东归。

后卒于当涂(今属安徽)县令李阳冰家。

代宗时,诏授左拾遗,时李白已卒,故世又称“李拾遗”。

李白是继屈原之后我国最伟大的浪漫主义诗人,他与杜甫并称为“诗歌史上的双子星座”,代表了我国古典诗歌的最高成就。

韩愈写诗赞曰:“李杜文章在,光芒万丈长。

”(《调张籍》)对后世影响至为深远。

他的诗现存约千首。

有《李太白集》传世。

【原文】送友人青山横北郭 [1] ,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征 [2] 。

浮云游子意,落日故人情 [3] 。

挥手自兹去,萧萧班马鸣 [4] 。

【注释】[1]郭:外城。

北郭:指城北。

[2]孤蓬:蓬草秋枯根断,随风飞转不定,故称飞蓬,喻游子只身飘零,行止无定。

“孤”字下得凄苦。

[3]“浮云”二句:王琦曰:“浮云一往而无定迹,故以比游子之意;落日衔山而不遽去,故以比故人之情。

![李白《送友人》教案[4]](https://uimg.taocdn.com/f5ae986a30126edb6f1aff00bed5b9f3f90f72ae.webp)

李白《送友人》教案[4]一、教学内容本节课我们将学习李白的《送友人》。

该诗选自教材古诗文阅读章节第二单元,详细内容主要围绕对《送友人》的全文解读,诗句意境的体会,以及相关文学知识的拓展。

二、教学目标1. 让学生理解并背诵《送友人》全文,体会其意境美。

2. 通过对诗句的深入分析,使学生掌握李白诗歌的艺术特色。

3. 培养学生的文学鉴赏能力,提高他们对古典诗词的兴趣。

三、教学难点与重点教学难点:对诗句意境的深入理解和体会。

教学重点:掌握《送友人》的结构、艺术特色以及李白诗歌的风格。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过一个实践情景,描述一个送别的场景,引发学生对送别诗的兴趣。

2. 诗词全文朗读:让学生齐读《送友人》,感受诗句的韵律美。

3. 诗句解读:逐句分析诗句,讲解生僻字词,理解诗句表面的意思。

4. 意境体会:引导学生体会诗句所表达的意境,分享感受。

5. 艺术特色分析:讲解李白诗歌的艺术特色,如豪放、奔放、想象丰富等。

6. 例题讲解:以一首类似的送别诗为例,讲解分析方法和技巧。

7. 随堂练习:让学生分析另一首送别诗,巩固所学知识。

六、板书设计板书分为三部分:1. 诗句原文:书写《送友人》全文。

2. 重点词汇:列出诗句中的生僻字词及解释。

3. 艺术特色:简要列出李白诗歌的艺术特点。

七、作业设计1. 作业题目:分析白居易的《赋得古原草送别》,体会其与《送友人》的异同。

答案提示:两首诗都表达了诗人送别朋友的情感,但在表现手法、诗句意境上有所不同。

《送友人》展现了李白的豪放风格,而《赋得古原草送别》则以细腻的描绘表现了离别的感伤。

2. 课后背诵《送友人》全文。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注学生在课堂上的参与程度,对诗句意境的理解程度,以及诗词鉴赏能力的提升。

2. 拓展延伸:鼓励学生在课后阅读更多李白的诗歌,了解其生平事迹,提高文学素养。

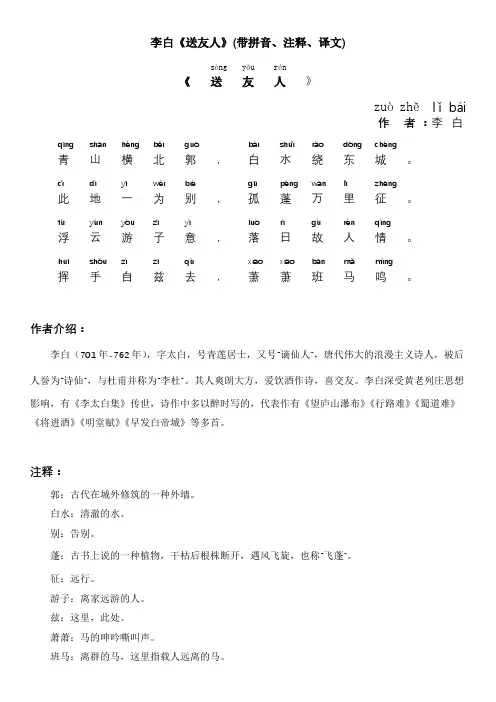

李白《送友人》(带拼音、注释、译文)《送sòng友yǒu人rén》作zuò 者zhě:李l ǐ 白bái青qīng山shān横héng北běi郭guō,白bái水shuǐ绕rào东dōng城chéng。

此cǐ地dì一yī为wéi别bié,孤gū蓬péng万wàn里lǐ征zhēng。

浮fú云yún游yóu子zǐ意yì,落luò日rì故gù人rén情qíng。

挥huī手shǒu自zì兹zī去qù,萧xiāo萧xiāo班bān马mǎ鸣míng。

作者介绍:李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”。

其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。

李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《明堂赋》《早发白帝城》等多首。

注释:郭:古代在城外修筑的一种外墙。

白水:清澈的水。

别:告别。

蓬:古书上说的一种植物,干枯后根株断开,遇风飞旋,也称“飞蓬”。

征:远行。

游子:离家远游的人。

兹:这里,此处。

萧萧:马的呻吟嘶叫声。

班马:离群的马,这里指载人远离的马。

译文:青翠的山峦横卧在城墙的北面,波光粼粼的流水围绕着城的东边。

我们在此互相道别,你就像随风飘荡的孤蓬,到万里之外远行。

浮云像游子一样行踪不定,夕阳徐徐下山,似乎有所留恋。

频频挥手作别从此离去,马儿也为惜别声声嘶鸣。

李白的《送友人》原文、译文及赏析

原文:青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

译文:青山横亘在北郭,清澈的河水环绕着东城。

在此我们一道告别,你像孤蓬一样万里远征。

浮云游子的意气轻浮,落日让人情深深。

挥手告别的时刻自此离去,萧萧马鸣令人动情。

赏析:此诗的最大特点是隐含了《诗经》名篇《秦风·蒹葭》的意境,运用引用的修辞手法,以景开篇,以情点题,层层推进,处处曲折,可谓兼有委曲、含蓄的特点。

又送王孙去,萋萋满别情.(李白《送友人》)今天我又来送别老朋友,连繁茂的草儿也满怀离别之情。

赋得古原草送别白居易〔唐代〕离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

译文及注释译文原野上长满茂盛的青草,每年秋冬枯黄春来草色浓。

野火无法烧尽满地的野草,春风吹来大地又是绿茸茸。

远处芬芳的野草遮没了古道,阳光照耀下碧绿连荒城。

今天我又来送别老朋友,连繁茂的草儿也满怀离别之情。

注释赋得:借古人诗句或成语命题作诗。

诗题前一般都冠以“赋得”二字。

这是古代人学习作诗或文人聚会分题作诗或科举考试时命题作诗的一种方式,称为"赋得体"。

离离:青草茂盛的样子。

一岁一枯荣:枯,枯萎。

荣,茂盛。

野草每年都会茂盛一次,枯萎一次。

远芳侵古道:芳,指野草那浓郁的香气。

远芳:草香远播。

侵,侵占,长满。

远处芬芳的野草一直长到古老的驿道上。

晴翠:草原明丽翠绿。

王孙:本指贵族后代,此指远方的友人。

萋萋:形容草木长得茂盛的样子。

创作背景《赋得古原草送别》作于唐德宗贞元三年(公元788年),作者当时只有十六岁。

此诗是应考习作,按科考规矩,凡限定的诗题,题目前必须加“赋得”二字,作法与咏物诗相似。

赏析这首诗为试帖诗,命题“古原草送别”。

草与别情,似从古代的骚人写出“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”(《楚辞·招隐士》)的名句以来。

此诗写出了“古原草”的特色而兼关送别之意,还写出了新意。

首句即破题面“古原草”三字。

“离离原上草”,抓住“春草”生命力旺盛的特征,可说是从“春草生兮萋萋”脱化而不着迹,为后文开出很好的思路。

就“古原草”而言,也可开作“秋来深径里”(僧古怀《原是秋草》),那通篇就将是另一种气象了。

野草是一年生植物,春荣秋枯,岁岁循环不已。

“一岁一枯荣”意思似不过如此。

然而写作“枯──荣”,与作“荣──枯”就大不一样。

如作后者,便是秋草,便不能生发出三、四的好句来。