《莫须有先生传》和《莫须有先生坐飞机以后》阅读指导

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:2

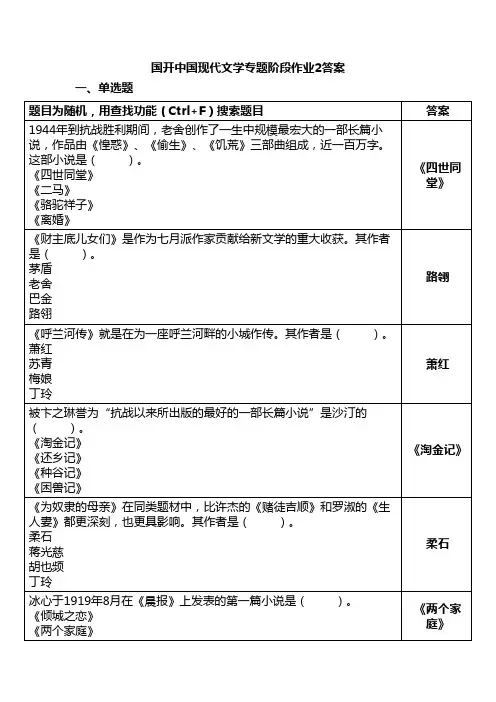

2021年普通⾼等学校招⽣全国统⼀考试(新⾼考全国Ⅱ卷)语⽂一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成1~5题。

网络空间是将人群聚集起来的一种新型社会空间,更是年轻一代学习、娱乐和交往的平台,为保证网络空间的有序,制定和守相应的规则是必要的。

不仅如此,网络空司还需要每个人对网上的其他人给予应有的重。

简言之,互联网不是法外之地。

网络行为是由网民的观念意识引导的,而文明的网络行为是在一系列文明的观念意识支配下形成的。

由于青年是网民的主体其网络行为对网络空间的文明状况有极大影因此引导他们树立文明的网络行为观,无疑有助于网络行为失范的校正和网络空间的理,有助于青年一代的健康成长。

网络规范必不可少,这已是共识。

但需要有什么样的同些规范,则是一个复杂的问题.底线伦理或“负面清单”是共识性最强也是最起的网络行为规范,通过明确“不能做什么”来列出的网络行为负面清单,通常也是有法律强制性的禁区,构成最低层次的网络道德规范。

归纳学术界对网络失范行为的分析,我们可以从“五不”来认识网络行为的底线要求或以此作为网民尤其是青年们文明上的负面清单:不伤害——网络行为者既不要有意作恶。

也不能无意为恶,如在网上进攻击、谩骂,诋毁他人的名誉,或侵犯他人的安全。

自由、隐私和利益等,不偷盗——在网络信息空间中,要像对待现实世界中的商二一样。

以合法合规的方式获取所需的信,抵制侵犯知识产权的不道德行为。

不造假——每一个网民要从不进行信息造假做起确保自己在网上发送的信息是真实的,尤三是白媒你。

不能为了吸引眼球而编造耸人听闻或哗众取宠的谣言。

不浪费——即不发生信息派费的行为。

向网络发送垃报信息不但会成网络资源的浪费,也会耗费网民的时间和精力,信息时代工作效率的提高本来使我们获得了认知盈余,但网上的垃圾信息造谣与辟谣之间的拉锯战又无端消耗了我们的知盈余。

不盲从——上网时保持冷静清醒的头脑,不轻信网络谣言而上当受骗,没有谣的网民,就没有网谣的市场,网民就不会被网络污染的策划者所利用,不会不明真相卷入人肉搜索或网络围攻。

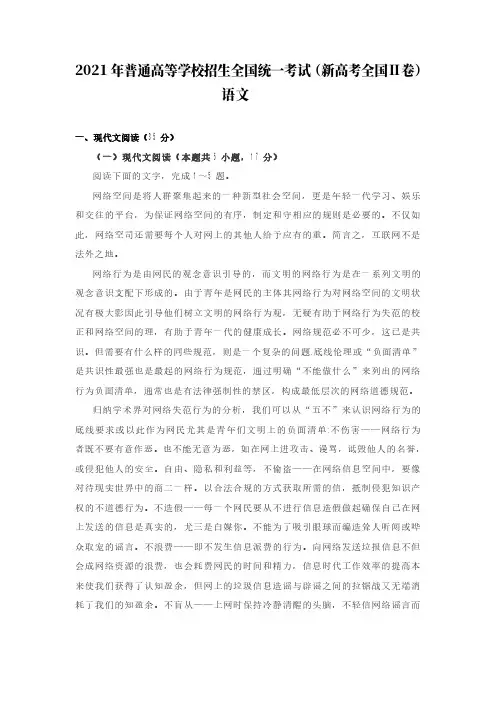

《莫须有先生传》读后感2002年3月15日行到街头乃有汽车驶过,乃有邮筒寂寞。

邮筒PO乃记不起汽车的号码X,乃有阿拉伯数字寂寞,汽车寂寞,大街寂寞,人类寂寞。

这是废名的诗:《街头》。

抒写他在都市街头行走时偶然感发的寂寞。

这寂寞感超出了诗人个体意识,洋溢到整个世界中去。

我时常以为寂寞真是一个很高卓、很深奥的字眼儿,并不是象乱用它的人们所体会的那么浅陋。

世人喜欢用大隐隐于市来掩饰自己与世俗根本挥之不去的那层纠结,然而所谓的恬适、超然,早已大多不过是一种造境了。

工业时代的有情天地,入到诗中,不免走样。

在胸中另有丘壑的人看来,乃这样空洞,这样无所挂碍。

我想,这就也许就是寂寞了吧。

其实写都市新感觉不是废名的擅长,他倒更象是一个乡隐,笔下总透着那种对田间生活的熟悉和热爱。

研究者们往往喜欢谈论他的《桥》、《枣》、《竹林的故事》等等。

的确,作为苦雨斋四弟子之一,废名把周作人讲求冲淡、含蓄的文艺主张实践到了小说领域,所营造的那个梦一样的世界,乃是他留给读者们最深的印象了。

然而我却更钟爱《莫须有先生传》。

1927年,张作霖决定将北京大学改名为京师大学堂,还在北大英文系读书的废名愤而休学一年,避居西北黄旗村。

30年代初,他每年都卜居西山,从事写作,其中就完成了这部以1927年的经历为背景的长篇小说《莫须有先生传》。

起初连载于《骆驼草》杂志,1932年12月由上海开明书店以单行本出版。

在小说的第八回继续讲上回的事情里,莫须有先生给他的房东太太一张印有张作霖小照的邮票,随后即说:……你看,张大元帅,不久听说就要给日本人炸死了。

这是全书唯一一个带泄私愤意思的情节,却使得莫须有先生的形象添了分算命先生的神气。

算命先生之所能,在于预说吉凶的方技。

然而众雌而无雄,而又奚卵焉1 。

废名是被周作人视作文章已近乎道2 的后进作家。

所以我想,前面引文也许在别的作家那里还算是俏皮,在废名小说里出现就总是败笔了吧。

何之谓近乎道。

知庵老人夫子自道其文章境界属于行到水穷处,坐看云起时。

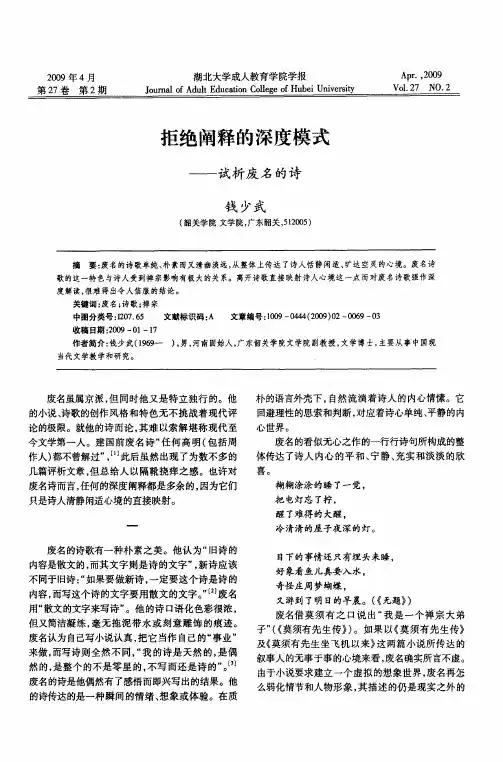

题目:《铸剑》中的眉间尺对老鼠忽憎忽怜,说明他的性情____选项A:刚愎选项B:大度选项C:胆怯选项D:优柔答案:优柔题目:周作人说“这是最富鲁迅气氛的小说”是指____选项A:《阿Q正传》选项B:《狂人日记》选项C:《铸剑》选项D:《在酒楼上》答案:《在酒楼上》题目:下面鲁迅小说中的人物,都是《在酒楼上》的一组是____选项A:吕纬甫“我”长富长庚阿顺阿昭选项B:吕纬甫“我”长富干瘪脸的少年黑的人选项C:吕纬甫“我”阿顺阿发老奶奶选项D:吕纬甫“我”顺姑尺儿长庚长富答案:吕纬甫“我”顺姑尺儿长庚长富题目:黑色人要替眉间尺报杀父之仇,要眉间尺的两件东西是____。

选项A:眉间尺的雌剑和青衣选项B:眉间尺的雌剑和头选项C:眉间尺的雄剑和头选项D:眉间尺的青剑和青衣答案:眉间尺的雌剑和头题目:废名小说《菱荡》几乎没有故事,一切依赖____来组织,大量的景物描写和随意的人物点染是其特点。

选项A:情境选项B:人物选项C:情节选项D:意识流答案:情境题目:下面废名的作品中,与《桥》在语言上几乎完全相反的,用可以称为放肆的文字进行叙述的长篇小说是____。

选项A:《浣衣母》选项B:《纺纸记》选项C:《莫须有先生传》选项D:《竹林的故事》答案:《莫须有先生传》题目:“1933年在将来的中国文学史上,没有疑问的要记录《子夜》的出版。

”这句话是____对《子夜》的高度评价。

选项A:鲁迅选项B:胡适选项C:郭沬若选项D:瞿秋白答案:瞿秋白题目:都属于《子夜》中的人物的一组是____选项A:吴荪甫、吴老太爷、杜竹斋、林佩瑶、徐素丽、朱吟秋。

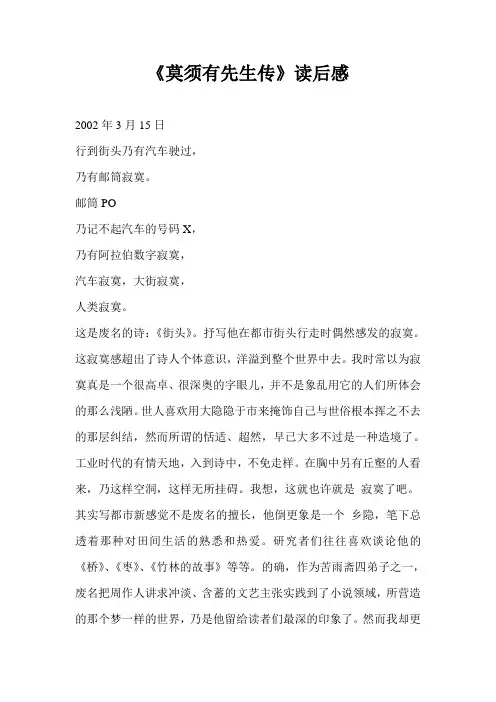

第37卷第4期2017年8月黄冈师范学院学报Journal of Huanggang Normal UniversityVol.37 No.4A u g.2017《莫须有先生坐飞机以后》的教育和启蒙视角武少辉(平顶山学院,河南平顶山467000)摘要:《莫须有先生坐飞机以后》是废名以其避难湖北黄梅的生活为蓝本而创作的一部传记性小说,是其抗战时期思想的重要体现。

废名在小说中立足于普通教育者的视角,着重关注黄梅乡间落后的教育现状,希望从改革旧式国文教育切入,打破旧有私塾教育的腐朽思想,积极倡导新式国民启蒙和教育改革。

废名抛开了五四新文化的束缚,着重凸显反思和启蒙的主旨,践行“古典启蒙主义”思想。

关键词:废名;莫须有先生坐飞机以后》国民启蒙;教育改革中图分类号:1206.6 文献标志码:A文章编号:1003-8078(2017)04-0067-03收稿日期:2017-03-1 1d o i:10.3969/j.iss n.l003-8078.2017.04.1 7作者简介:武少辉(1979 —),男,河南宝丰人,平顶山学院文学院讲师,文学硕士。

在中国现代文学史上,废名是一个独特的存在,既不迷信旧权威,亦不盲从新思潮,执着地保持着思想和精神独立。

相对于同时代的作家,废 名的“小说创作极具探索性、实验性,富有前卫意识和个人化色彩。

”[1]废名三部长篇小说,《桥》是 一位新文学者的“乡土小说”,《莫须有先生传》是 新青年困惑期的“情绪之作”,《莫须有先生坐飞机以后》已然成为“哲思之作”。

相对于前两部小说,《莫须有先生坐飞机以后》中采取“实录”的叙述方 法,“像做日记一样,把自己在避难期间的所见、所 闻、所经、所历、所感、所想都如实地‘追记,下 来”[2],真实再现了抗战期间家乡黑暗、破败、混乱 的现实。

废名说,“《莫须有先生传》可以说是小说……若就事实说,则《莫须有先生坐飞机以后》完 全是事实……牠可以说是历史,牠简直还是一部哲学”。

结合废名的创作,谈谈对汪曾祺称废名的小说为“作为抒情诗的散文化小说”的理解废名被认为是周作人的弟子,在文学史上被视为京派代表作家。

代表作有《竹林的故事》《桥》《莫须有先生传》《莫须有先生坐飞机以后》等。

废名的小说以“散文化”闻名,而且具有抒情诗的特征,其独特的创作风格人称“废名风”,对沈从文、汪曾祺等作家产生过一定的影响。

(1)象征性散文化风格将散文借鉴到小说中来,是废名独具魅力的创意。

废名作为中国最后一批接受传统私塾教育的子弟,从某种意义上讲,中国的传统散文很自然地触动了废名写小说的灵感。

废名笔下的人物大多是老人、孩子及天真少女,即使是青壮年却也是半聋半哑,如《菱荡》中的陈聋子,《桥》中的三哑等,他们单纯、质朴、少受尘世污染,更具自然本性,他们精神丰富而形式却简单宁静。

陈聋子便具有极强的象征意义,因为耳聋,他的世界永远是宁静的,尘世的噪音唯他能充耳不闻,也不见他轻易说话,正因如此,他才能真正地守住自己的本真心,才能自由地去体认世界万物的本相。

在废名作品中,他大量使用坟、送路灯、落日、箫、孤雁、庙檐上的风铃、碑、树荫等意象符号,以造成一种神秘、清幽、孤独的气氛。

(2)空灵诗意境界的营造1922年废名怀着一颗极大的向往之心来到北京,不久却面临新文学阵营分裂、论争,于是陷入极度苦闷之中。

此时废名思想艺术的变化很明显表现在他的小说《桥》上,小说《桥》是废名精心营造的通向宁静禅境的美丽桥梁。

作品中的史家庄,处处是“东方朔日暖,柳下惠风和”式的平和宁静,人们男耕女织、知足常乐,人性淳美,古风习习。

小林、琴子、细竹无论是儿时还是长大后均天真、纯朴,他们和睦相处,一反一般小说中所描写的那种三角*恋爱的生活模式,丝毫没有情人与情敌之间的种种猜测、怀疑与勾心斗角。

(3)篇幅短小,语言精练废名的短篇,大多是千字文。

即使长篇《桥》,也是短篇的钩连。

随着人物的行踪,或一个场景,或一段对白,独立成篇,各有意境,各有妙趣。

废名小说中的禅宗思想摘要:废名小说中的禅宗思想先后经历了多个阶段,其写作风格也愈加呈现出空灵、静寂与洒脱自由之感。

本文围绕着废名小说中禅宗思想进行了专项研究,希望能够进一步探析废名小说写作风格上的演变历程。

关键词:废名小说;禅宗思想引言:在废名创作的《桥》《竹林的故事》《菱荡》这些经典著作当中,无一不透露着禅宗思想的内涵。

尤其在其后期著作当中,字里行间的禅宗思想印记体现的更加显而易见。

由此可见,针对废名小说中的禅宗思想发展脉络进行研究,可以同时获得文学上的滋养以及禅宗思想的熏陶。

一、“世界”即“佛”即“我”禅宗思想认为“世界”即“佛”即“我”,这三者是相互融合、整体划一的。

如果我想成佛,不用做任何刀削斧凿,也不必等到来世,只要把握住“我”即是成“佛”。

在废名小说中,虽然多次提到寺庙、僧人、和尚等场所或者修行者。

但僧人、和尚每天并非过着晨钟暮鼓,与佛像、残香为伍的生活,更多的是过关寄情于山水之间、超然于世外的现实生活。

例如在《桥沙滩》当中,描写了琴子在沙滩与一位尼姑相遇,老尼向其讲述了一位老汉寻找“真心人”并与其一同修行的故事,因为这则故事发生于庵堂,体现出庵堂即是两位凡人成佛之地,充分体现出废名小说当中“修心以成佛”这一禅宗思想。

在中国历史社会,曾经一度将“忠”“孝”神圣化。

当时,人由原本的“自然本体”被定义成为“伦理本体”,个体生命因此变得十分微弱,甚至可以随时被摧毁。

废名幼年时期虽然体弱多病,但其个体意识便已然觉醒,而且随着其年龄、阅历的不断增长,不仅更加关注自己内心世界与个人生活感受,对于生命也产生了更加深刻的敬畏之情,变得更加珍视生命、尊重生命。

在阅读其小说的过程中中,时常可以看到废名对个体自由的坚持、对个体生命意义的认同以及反对战争的思想,这些文字无一不代表着“世界”即“佛”即“我”这一禅宗思想的。

二、佛法在世间,不离世间觉禅宗主张人们在修行时,应当顺应人体基本生理欲求,甚至建议修行者注重个体生活品质。

形成性考核二16.【单选】“流苏沉思了半晌,不由的恼了起来道:‘你干脆说不结婚,不就完了!还得绕着大弯子!什么做不了主?连我这样守旧的人家,也还说‘初嫁从亲,再嫁从身’哩!你这样无拘无束的人,你自己不能做主,谁替你做主?’”这段话是表明A.流苏不愿与柳原结婚。

B.柳原不想与流苏结婚,只把她当作情人。

C.柳原本想与流苏结婚,但做不了主。

D.他们之间没有爱情,谁也不想结婚。

正确答案: B17.【单选】张爱玲的《倾城之恋》收入在她的小说集A.《都市传奇》B.《爱情传奇》C.《传奇》D.《女性传奇》正确答案: C18.【单选】“炸死了你,我的故事就该完了。

炸死了我,你的故事还长着呢!”说这番话的人是《倾城之恋》中的A.柳原B.流苏C.徐太太D.萨黑荑妮正确答案: B19.【单选】“柳原现在从来不跟她闹着玩了。

他把他的俏皮话省下来说给旁的女人听。

那是值得庆幸的好现象,表示他完全把她当作自家人看待――名正言顺的妻。

然而流苏还是有点怅惘。

”流苏怅惘的原因是A.她与柳原的婚姻是一个苍凉的故事。

B.她与柳原的婚礼太草率。

C.流苏的娘家人不高兴D.流苏不愿嫁给柳原。

正确答案: A20.【单选】靠西墙正中有个炕,炕的两头还都留着五尺长短的地面。

前边靠门这一头,盘了个小灶,还摆着些水缸、菜瓮、锅、匙、碗、碟;靠后墙摆着筐子、箩头,里面装的是村里人送给他的核桃、柿子(因为他是看庄稼的,大家才给他送这些);正炕后墙上,就炕那么高,打了个半截套窑,可似铺半条席子:因此你要一进门看正面,好像个小山果店;扭转头看西边,好像石菩萨的神龛;回头来看窗下,又好像小村子里的小饭铺。

以上这段文字出自哪一篇作品?A.《小二黑结婚》B.《李有才板话》C.《锻炼锻炼》D.《登记》正确答案: B21.【单选】灰天上透出些红色,地与远树显着更黑了;红色渐渐的与灰色融调起来,有的地方成为灰紫的,有的地方特别的红,而大部分的天色是葡萄灰的。

又待了一会儿,红中透出明亮的金黄来,各种颜色都露出些光;忽然,一切东西都非常的清楚了。

废名《放猖》《莫须有先生教国语》高考文学类文本阅读练习及答案(2021年新高考全国Ⅱ卷)(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)阅读下面的文字,完成下面小题文本一放猖废名故乡到处有五猖庙,其规模比土地庙还要小得多,土地庙好比是一乘轿子,与之相比五猖庙则等于一个火柴匣子而已。

猖神一共有五个,大约都是士兵阶级,在春秋佳日,常把他们放出去“猖”一下,所以驱疫也。

“猖”的意思就是各处乱跑一阵,故做母亲的见了自己的孩子应归家时未归家,归家了乃责备他道:“你在哪里“猖”了回来呢?”猖神例以壮丁扮之,都是自愿的。

有时又由小孩子扮之,这便等于额外兵,是父母替他许愿,当了猖兵便可以没有灾难,身体健康。

我当时非常羡慕这种小猖兵,心想我家大人何以不让我也来做一个呢?猖兵赤膊,着黄布背心,这算是制服,公备的。

另外,谁做猖谁自己得去借一件女裤穿着,而且必须是红的。

装束好了以后,再来“打脸”。

打脸即是画花脸,这是我最感兴趣的,看着他们打脸,羡慕已极,其中有小猖兵,更觉得天下只有他们有地位了,可以自豪了,像我这天生的,本来如此的脸面,算什么呢?打脸之后,再来“练猖”,即由道士率领着在神前画符念咒,然后便是猖神了,他们再没有人间的自由,即是不准他们说话,一说话便要肚子痛的。

这也是我最感兴趣的,人间的自由本来莫过于说话,而现在不准他们说话,没比这个更显得他们已经是神了,他们不说话,他们已经同我们隔得很远,他们显得是神,我们是人是小孩子,我们可以淘气,可以嬉笑着逗他们,逗得他们说话,而一看他们是花脸,这其间便无可奈何似的,我们只有退避三舍了,我们简直已经不认得他们。

何况他们这时手上已经拿着叉,拿着察郎当郎当的响,真是天兵天将的模样了。

说到叉,是我小时最喜欢的武器,叉上串有几个铁轮,拿着把柄一上一下郎当着,那个声音把小孩子的什么话都说出了,便是小孩子的欢喜,我最不会做手工,我记得我曾做过叉,以吃饭的筷子做把柄,其不讲究可知,然而是我的创作了。

《莫须有先生传》和《莫须有先生坐飞机以后》阅读指导《莫须有先生传》是废名另辟“奇涩”蹊径的表现,整部小说不仅诗意淡出,而且晦涩繁琐。

莫须有先生“全无诗意”的所见所闻,恰是废名休学、隐居后思想变化和所处现实环境的艺术表现。

这里已没有往昔的超尘脱俗般的诗化的单纯美,有的是作者逢人遇事的感慨与絮语,有的是平凡百姓庸常的现实,在“满纸荒唐言”的下面掩饰不住的是作者的一腔愤懑和对世事与人性的理性思考。

《莫须有先生传》共15章,不容易解读,其中充斥了某种玄学意味,具有“理趣”与“禅趣”的特点,那种美感的思想和有意为之的“涩味”境界是要慢慢体会的,这也可以说是废名“诗化的思想和思想的诗化”的追求。

从某种意义上来说,废名既是禅家也是诗人。

废名的作品中不乏真知灼见,但废名所谓的“道”更多地停留在个人感悟的层面,与当时的主流话语相去甚远。

体现在具体的描述中,则带有庄禅趣味与玄学色彩;由于他性格中的悲观厌世,加上对现实政治的冷漠与绝望,对社会生活的隔绝,其人生理想亦只能托付给梦想以及“莫须有”的想象了。

奇涩、荒唐的《莫须有先生传》深受《堂吉可德》的影响,二者在思想内容、人物形象等方面均有相通相似之处,特别是其游戏的笔调和“涉笔成书”的结构,更显现出共同的审美特征。

无怪乎有人称它为“中国20世纪30年代的《堂吉可德》”。

废名称他的《莫须有先生传》是学习莎士比亚和《堂吉诃德》的结果,他在与鹤西的一封通信中说:“我是想到了莎士比亚与西万提斯他们两位。

他们似乎不象Flaubert那样专心致志做文章了,只是要碗饭吃。

他们真是‘顶会作文章的人’!他们的文字并不是做得不多不少,你不可以增减一字,他好象就并不在乎,而我们在这里看得见一个‘完全’的人了。

顶会作文章的人大概就是一个生活的能手,乘风破浪,含辛茹苦,随处可以实验他的生存的本领,他大概是一个‘游民’,逐水草而居了。

……屠格涅夫说西万提斯的《吉诃德先生》是代表一个理想派,……我的意思则适得其反,他是——他是一个‘经验派’,耍了一个猴戏给我们看。

《莫须有先生传》和《莫须有先生坐飞机以后》阅读指导

《莫须有先生传》是废名另辟“奇涩”蹊径的表现,整部小说不仅诗意淡出,而且晦涩繁琐。

莫须有先生“全无诗意”的所见所闻,恰是废名休学、隐居后思想变化和所处现实环境的艺术表现。

这里已没有往昔的超尘脱俗般的诗化的单纯美,有的是作者逢人遇事的感慨与絮语,有的是平凡百姓庸常的现实,在“满纸荒唐言”的下面掩饰不住的是作者的一腔愤懑和对世事与人性的理性思考。

《莫须有先生传》共15章,不容易解读,其中充斥了某种玄学意味,具有“理趣”与“禅趣”的特点,那种美感的思想和有意为之的“涩味”境界是要慢慢体会的,这也可以说是废名“诗化的思想和思想的诗化”的追求。

从某种意义上来说,废名既是禅家也是诗人。

废名的作品中不乏真知灼见,但废名所谓的“道”更多地停留在个人感悟的层面,与当时的主流话语相去甚远。

体现在具体的描述中,则带有庄禅趣味与玄学色彩;由于他性格中的悲观厌世,加上对现实政治的冷漠与绝望,对社会生活的隔绝,其人生理想亦只能托付给梦想以及“莫须有”的想象了。

奇涩、荒唐的《莫须有先生传》深受《堂吉可德》的影响,二者在思想内容、人物形象等方面均有相通相似之处,特别是其游戏的笔调和“涉笔成书”的结构,更显现出共同的审美特征。

无怪乎有人称它为“中国20世纪30年代的《堂吉可德》”。

废名称他的《莫须有先生传》是学习莎士比亚和《堂吉诃德》的结果,他在与鹤西的一封通信中说:“我是想到了莎士比亚与西万提斯他们两位。

他们似乎不象Flaubert那样专心致志做文章了,只是要碗饭吃。

他们真是‘顶会作文章的人’!他们的文字并不是做得不多不少,你不可以增减一字,他好象就并不在乎,而我们在这里看得见一个‘完全’的人了。

顶会作文章的人大概就是一个生活的能手,乘风破浪,含辛茹苦,随处可以实验他的生存的本领,他大概是一个‘游民’,逐水草而居了。

……屠格涅夫说西万提斯的《吉诃德先生》是代表一个理想派,……我的意思则适得其反,他是——他是一个‘经验派’,耍了一个猴戏给我们看。

”在废名看来,顶会作文章的人是不避现实生活的,亦非不食人间烟火,他应该是“逐水草而居”,应该是“经验派”。

《莫须有先生传》》是以作者西山卜居这一段现实生活为蓝本的自传体作品,是现实的。

卞之琳评价说“是写他自己的‘狂人日记’,他对当时的所谓‘世道人心’笑骂由之,嘲人嘲己……自有他的‘满纸荒唐言,一把辛酸泪’”。

《莫须有先生坐飞机以后》是废名的最后一部小说,呈现出“反璞归真”的特点。

小说共17章,在最后一章“莫须有先生动手著论”里,废名专门谈到写《阿赖耶识论》这本书的目的,其实也是对《莫须有坐飞机以后》创作目的的注解:“民国三十一年春,熊(十力)翁从重庆寄来新出版的《新唯识论》语体本,莫须有先生读完了,乃大不以熊翁为然了。

……莫须有先生乃忽然动了著书之念,同时便决定了所著书的名字,便是《阿赖耶识论》。

即不著一字而此一部书已是完成的,因为道理在胸中已成熟了,是一个活的东西,是世界。

然而要把它写在纸上,或非易事,莫须有先生乃真像一个宗教徒祈祷,希望他的著作顺利成功,那时自己便算是一个孝子了,对于佛教,也便是对于真理,尽了应尽的义务了。

”

废名曾经谈到莫须有先生的思想:即所谓“一言以尽之”的道理:“心如一棵树,果便是树上结出来的道理,道理是本来无一物,何处惹尘埃了。

”《莫须有先生坐飞机以后》表面上“情趣”、“理趣”都已经完全褪去或淡然,实际上依稀还可以看到其“余韵”尚在。

废名写这部作品时已“无意为文”,他只是叙述事实,语言非常平实。

结尾一章讲他如何写《阿赖耶识论》,颇像回过头来给小说作了一个长长的引子。

小说的结尾写到:“以上都是讲道理,

其实不应该讲道理,应该讲修行,莫须有先生尚是食肉兽,有何修行之可言,只是他从二十四年以来习静坐,从此他一天一天地懂得道理了。

”似乎给这篇未完的小说一个完满的结束。

小说中描写了主人公避居乡间的经济拮据、乡村保甲制度的种种积弊、偏僻地区小学教育的陈旧落后,字里行间流露出作者的愤懑之情,也寄托了作者的理想。

小说有时以佛学阐释人生哲理,令人难辨真味;有时以诙谐文笔状写人生苦况,又令人到回味无穷。

《莫须有先生坐飞机以后·莫须有先生动手著论》节选部分,体现了废名一贯的对于日常生活的诗意观照和充满睿智的荒诞讽刺的特点。

两个小孩“纯”与“慈”在拣柴时的乐处,反映的是纯然的孩子的追求快乐的天性。

而在成人世界的“拣柴”则具有双重性:追求快乐与满足贪欲,这是人的天性的两面性。

人无贪欲必是圣贤。

两个小孩子充满趣味的“拣柴”加进成年人的功利意义,确乎使“趣味更重了”。

“其实世间一切的乐处都是贪”,废名在不经意间使小说与现实本身和人性弊端构成了某种隐喻鞭挞的关系。

所以周作人说:“冯君的小说我并不觉得是逃避现实的。

”莫须有先生喜欢“拣柴”,“此事真复乐,聊用忘华簪”,他是一个远离仕途、远离尘嚣的真正的艺术家,所以会真正悟得“欢喜不及拣柴”的小孩子的忘我而寂寞之乐。

“但其欢喜不及拣柴”的六次复沓描写,是废名先生对日常生活诗意的“情趣”发现和富于哲理的“理趣”思考。

《桥》、《莫须有先生传》和《莫须有先生坐飞机以后》是废名的三部风格迥异、各创一格的长篇小说,代表着废名语言纬度变化的三种颠峰状态。