浙江财经大学国际贸易 第二章 贸易与技术:李嘉图模型

- 格式:ppt

- 大小:1.83 MB

- 文档页数:20

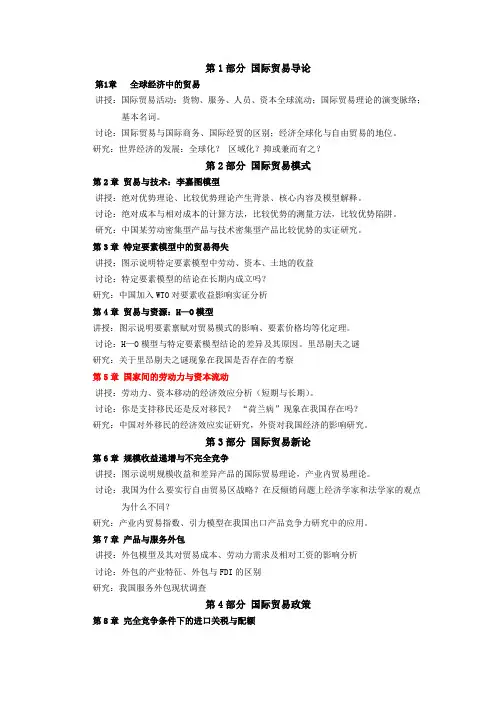

第1部分国际贸易导论第1章全球经济中的贸易讲授:国际贸易活动:货物、服务、人员、资本全球流动;国际贸易理论的演变脉络;基本名词。

讨论:国际贸易与国际商务、国际经贸的区别;经济全球化与自由贸易的地位。

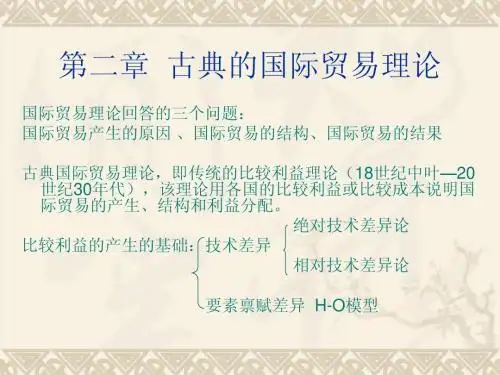

研究:世界经济的发展:全球化?区域化?抑或兼而有之?第2部分国际贸易模式第2章贸易与技术:李嘉图模型讲授:绝对优势理论、比较优势理论产生背景、核心内容及模型解释。

讨论:绝对成本与相对成本的计算方法,比较优势的测量方法,比较优势陷阱。

研究:中国某劳动密集型产品与技术密集型产品比较优势的实证研究。

第3章特定要素模型中的贸易得失讲授:图示说明特定要素模型中劳动、资本、土地的收益讨论:特定要素模型的结论在长期内成立吗?研究:中国加入WTO对要素收益影响实证分析第4章贸易与资源:H—O模型讲授:图示说明要素禀赋对贸易模式的影响、要素价格均等化定理。

讨论:H—O模型与特定要素模型结论的差异及其原因。

里昂剔夫之谜研究:关于里昂剔夫之谜现象在我国是否存在的考察第5章国家间的劳动力与资本流动讲授:劳动力、资本移动的经济效应分析(短期与长期)。

讨论:你是支持移民还是反对移民?“荷兰病”现象在我国存在吗?研究:中国对外移民的经济效应实证研究,外资对我国经济的影响研究。

第3部分国际贸易新论第6章规模收益递增与不完全竞争讲授:图示说明规模收益和差异产品的国际贸易理论,产业内贸易理论。

讨论:我国为什么要实行自由贸易区战略?在反倾销问题上经济学家和法学家的观点为什么不同?研究:产业内贸易指数、引力模型在我国出口产品竞争力研究中的应用。

第7章产品与服务外包讲授:外包模型及其对贸易成本、劳动力需求及相对工资的影响分析讨论:外包的产业特征、外包与FDI的区别研究:我国服务外包现状调查第4部分国际贸易政策第8章完全竞争条件下的进口关税与配额讲授:小国与大国下的进口关税、进口配额效应图示分析讨论:大国为什么可能存在最优关税?为什么贸易保护政策易于在大国出现?研究:我国进口产品最优关税问题探讨第9章不完全竞争条件下的进口关税与配额讲授:母国与外国分别垄断条件下关税、配额效应图示说明。

李嘉图模型是2个国家2种产品1种要素,特定要素模型是2个国家,2种产品,2个要素。

而且,其中有一种要素是固定的,是不能够自由流动的。

HO 模型则是K 和L,两种要素可以在自己本国自由流动,但却不能够跨国流动。

李嘉图模型的机会成本来自于技术生产率的不同,由于生产率的不同产生了比较优势,特定要素模型是因为要素的充裕程度不同,HO模型是因为资源的相对丰裕度的不同而产生的比较优势。

李嘉图模型里由于只有一种要素,所以机会成本不变, 比较优势产生于技术差别; HO模型里有两种要素,各自适合于不同的部门,所以机会成本是递增的, 比较优势产生于要素禀赋差异,特定要素模型里机会成本也是递增的,因为流动要素只有一种,而其边际产品是递减的,因此,当不断释放生产X的劳动力去生产Y时,随着Y产量增加而X产量减少,Y的边际产品减少而X边际产品增加,使得生产Y的机会成本逐渐增加,即生产可能性边界是外凸的,至于比较优势应该跟HO模型一样吧。

第二章:劳动生产率和比较优势:李嘉图模型(主要是;绝对优势:指某种商品在一国的生产成本低于其他国家;比较优势:一国生产某种产品的机会成本低于另一国生;派生需求:一种产品的生产来自对另一种产品的需求,;一般均衡分析:在考虑所有经济变量的关系的情况下,;机会成本:指为了得到某种东西而所要放弃另一些东西;局部均衡分析:(与一般均衡分析相反);生产可能性边界:表示社第二章:劳动生产率和比较优势:李嘉图模型(主要是比较优势)绝对优势:指某种商品在一国的生产成本低于其他国家的生产成本,劳动生产率上占有绝对优势。

比较优势:一国生产某种产品的机会成本低于另一国生产该产品的机会成本,那么该国生产该产品占有比较优势。

派生需求:一种产品的生产来自对另一种产品的需求,其中该种产品一定对最终产品有所贡献。

一般均衡分析:在考虑所有经济变量的关系的情况下,考虑整个经济系统的均衡状态时的状况,和达到均衡的条件。

机会成本:指为了得到某种东西而所要放弃另一些东西的最大价值。

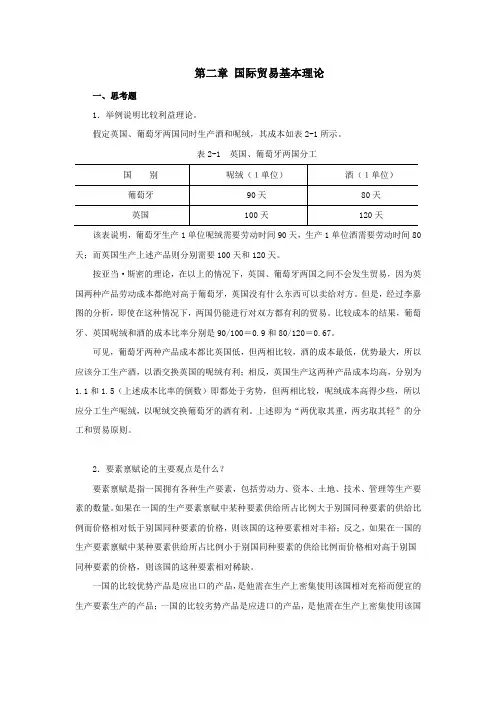

第二章国际贸易基本理论一、思考题1.举例说明比较利益理论。

假定英国、葡萄牙两国同时生产酒和呢绒,其成本如表2-1所示。

表2-1 英国、葡萄牙两国分工该表说明,葡萄牙生产1单位呢绒需要劳动时间90天,生产1单位酒需要劳动时间80天;而英国生产上述产品则分别需要100天和120天。

按亚当·斯密的理论,在以上的情况下,英国、葡萄牙两国之间不会发生贸易,因为英国两种产品劳动成本都绝对高于葡萄牙,英国没有什么东西可以卖给对方。

但是,经过李嘉图的分析,即使在这种情况下,两国仍能进行对双方都有利的贸易。

比较成本的结果,葡萄牙、英国呢绒和酒的成本比率分别是90/100=0.9和80/120=0.67。

可见,葡萄牙两种产品成本都比英国低,但两相比较,酒的成本最低,优势最大,所以应该分工生产酒,以酒交换英国的呢绒有利;相反,英国生产这两种产品成本均高,分别为1.1和1.5(上述成本比率的倒数)即都处于劣势,但两相比较,呢绒成本高得少些,所以应分工生产呢绒,以呢绒交换葡萄牙的酒有利。

上述即为“两优取其重,两劣取其轻”的分工和贸易原则。

2.要素禀赋论的主要观点是什么?要素禀赋是指一国拥有各种生产要素,包括劳动力、资本、土地、技术、管理等生产要素的数量。

如果在一国的生产要素禀赋中某种要素供给所占比例大于别国同种要素的供给比例而价格相对低于别国同种要素的价格,则该国的这种要素相对丰裕;反之,如果在一国的生产要素禀赋中某种要素供给所占比例小于别国同种要素的供给比例而价格相对高于别国同种要素的价格,则该国的这种要素相对稀缺。

一国的比较优势产品是应出口的产品,是他需在生产上密集使用该国相对充裕而便宜的生产要素生产的产品;一国的比较劣势产品是应进口的产品,是他需在生产上密集使用该国相对稀缺而昂贵的生产要素生产的产品。

例如,劳动力丰裕的国家出口劳动密集型产品,而进口资本密集型产品;相反,资本丰裕的国家出口资本密集型产品,而进口劳动密集型产品。

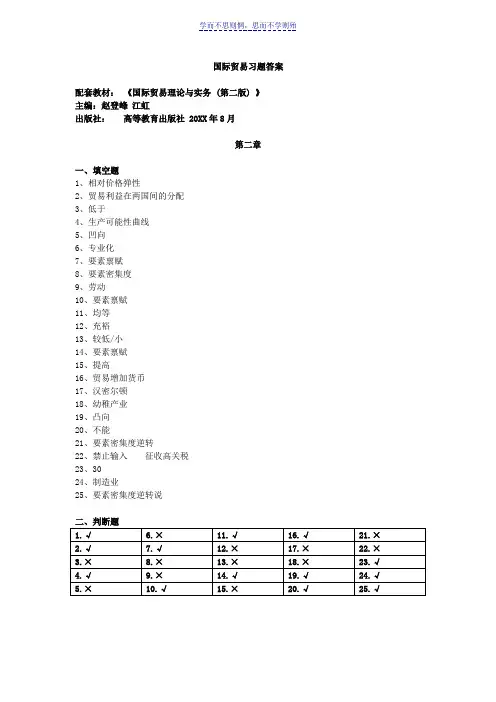

国际贸易习题答案配套教材:《国际贸易理论与实务 (第二版) 》主编:赵登峰江虹出版社:高等教育出版社 20XX年8月第二章一、填空题1、相对价格弹性2、贸易利益在两国间的分配3、低于4、生产可能性曲线5、凹向6、专业化7、要素禀赋8、要素密集度9、劳动10、要素禀赋11、均等12、充裕13、较低/小14、要素禀赋15、提高16、贸易增加货币17、汉密尔顿18、幼稚产业19、凸向20、不能21、要素密集度逆转22、禁止输入征收高关税23、3024、制造业25、要素密集度逆转说二、判断题三、单项选择题四、问答题1、试用供给需求模型分析两国贸易利益的分配。

答:如图所示:贸易后,本国净贸易利得为b+d ,外国贸易净利得为m ,本国国内价格变动幅度是本国国内均衡价格与国际均衡价格之差(Pe —Pwe ),外国内价格变动幅度是外国国内均衡价格和国际均衡价格之差(Pwe —Pfe ), 由于(Pe —Pwe )>(Pwe —Pfe ) ,则有 (b+d )> m ,贸易后本国净贸易利得多于外国贸易净利得。

本国进口需求曲线Dm 较为陡峭(价格弹性较小),外国出口供给曲线Sx 较为平缓(价格弹性较大),由此决定贸易后本国价格变动幅度大于外国价格变动幅度。

因此,贸易利得在两国间的分配最终取决于两国国内供给和需求的相对价格弹性,一国国内供给和需求的相对价格弹性越小,该国的贸易曲线(进口需求曲线或出口供给曲线)就越陡峭,贸易后国内价格变动幅度就越大,贸易利得就越多;反之,结果相反。

2、比较优势理论的基本内容是什么?答:李嘉图认为,决定国际贸易的因素是两个国家商品的相对成本。

即使一个国家生产两种商品的成本都高于另一个国家,也就是没有绝对优势,只要两种商品的成本差异不同,两个国家依然可以进行国际分工和贸易。

处于优势地位的国家可以专门生产优势较大的商品,处于劣势地位的另一国可以专门生产劣势较小的产品,通过国际分工和贸易,双方仍然可以从贸易中获利。

第二节李嘉图模型斯密绝对优势说不能回答这样的问题:如果一国在所有产品生产上都不存在着绝对有利的生产条件,那么这个国家还要不要参加国际贸易,或者说还能不能从国际贸易中获得利益呢?而当时许多殖民地便处于这种状况,它们又与宗主国之间发生了大量的双向贸易。

李嘉图(D. Ricardo)提出的比较优势理论(亦称比较成本说)解释了这一问题,李嘉图认为,即使一国在所有产品的生产成本上与别国相比都处于劣势,仍然会进行国际贸易,仍然可以获得贸易利益。

李嘉图在其1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书的第7章“论对外贸易”中,运用两国两产品模型,论证了国际贸易的基础是比较优势而非绝对优势。

一、李嘉图模型的假设进行经济分析常常需要通过一些假设条件使问题简化,李嘉图及其追随者们关于比较优势的分析使用或隐含了以下假设:(1)两国两产品模型。

即假定世界上只有两个国家,生产两种产品。

(2)只有劳动一种要素,所有的劳动是同质的(homogeneous)。

(3)生产成本不变。

单位产品成本不因产量增加而增加,总是与生产单位产品所使用的劳动量成比例。

(4)运输成本为零。

即不考虑运输、进入市场的费用。

(5)没有技术进步。

这意味着技术水平是给定的、不变的,从而经济是静态的。

(6)物物交换。

目的在于排除货币与汇率因素的影响。

(7)完全竞争市场。

但生产要素在国内自由流动,在国际间不能自由移动。

(8)充分就业。

即没有闲置的资源,劳动力作为惟一生产要素得到充分利用。

(9)国民收入分配不变。

即贸易不影响一国国民的相对收入水平,这样有助于说明贸易对整个世界与对每一个个人都是有利的,可以直接衡量贸易利益。

二、相对成本与比较优势比较优势理论的基本思想在于,不同国家生产不同产品会存在劳动生产率或成本上的差异,各国应分工生产各自具有相对优势,即劳动生产率相对较高或成本相对较低的产品,通过国际贸易获得利益。

所谓比较优势(comparative advantage)是指一国(数种产品中)生产成本相对低的优势。

国际贸易相关资料第一章李嘉图模型绝对优势指一国的劳动生产率绝对水平高于另一国〔生产1套服装,美国需要1个劳动力,而中国需要2个劳动力。

美国在服装生产上对中国有绝对优势〕。

比较优势比较优势既能够出自绝对优势较大的生产领域,也能够出自绝对劣势较小的生产领域。

〔美国服装生产的劳动生产率是中国的2倍,美国饮料生产的劳动生产率是中国的10倍。

美国在服装业和饮料业上相对中国都存在绝对优势,但其饮料业优势更大,因此美国在饮料业上具有比较优势。

中国在服装业和饮料业上相对美国都处于绝对劣势,但服装业的劣势相对较小,因此中国在服装业上具有比较优势。

〕PPT中的国际贸易的差不多概念贸易额与贸易量贸易额[钱,价值]→用价格指数调整,更真实→贸易量[规模,剔除价格因素]国家贸易额与世界贸易额国家贸易额= 该国进口额+ 出口额世界贸易额= 〔所有国家的进口额+ 出口额〕÷21. 李嘉图模型说明每个国家中的每个人都从自由贸易中获益〔√〕说明:在李嘉图模型中工人、企业家和消费者为同一个〔群〕人,因此一个国家获得贸易收益意味着那个国家的每个人都从贸易开放中获益。

2. 李嘉图模型否定了绝对优势作为贸易基础的理论〔√〕说明:李嘉图模型揭示了国际贸易类型取决于比较优势,而不是绝对优势。

3. 在李嘉图模型中。

国际贸易的产生是由于国家之间劳动力的数量的差异〔×〕说明:是由于国际之间劳动生产率的差异4. 比较优势理论只能应用于两个国家,而不能应用与多个国家参与贸易的情形〔×〕说明:李嘉图模型能够推广到多个国家多种商品的情形。

5. 李嘉图模型说明,贸易最终会导致不完全专业化生产〔×〕说明:自由贸易将导致生产的完全专业化6. 比较优势理论中,一国从贸易中获益的条件是:以较低的机会成本进口商品而不是在国内生产〔√〕7. 一国从封闭经济转向自由贸易时,该国的生产可能性曲线会外移〔×〕说明:由于短期内一国不可能提高其劳动生产率,因此其生产可能性曲线可不能移动,转向自由贸易时,变化的将是两国的生产可能性曲线以及消费者的效用绝对优势和比较优势之间有什么联系?有什么区别?答:绝对优势比较的是劳动生产率的绝对水平,而比较优势比较的是劳动生产率的相对差异。

第三节李嘉图模型的扩展一、机会成本递增哈伯勒运用机会成本概念与生产可能性曲线对古典贸易理论进行了重新诠释,哈伯勒的分析其重要意义在于提供了突破古典国际贸易理论单一生产要素局限的可能性。

并且,分析不再是关注于生产某种商品的资源投入数量,而是相同资源可生产的另一种产品的产量,即某种产品的机会成本。

李嘉图的比较利益说是机会成本不变的情形,结果是两国可能实行完全的专业化分工。

马歇尔曾经论述过的内部规模经济和外部规模经济会产生机会成本递减的情况,即随产量增加需要放弃的另一种产品产量减少。

但哈伯勒认为内部规模经济利益导致的生产扩大使得机会成本递减的情形会被机会成本递增所代替,而外部规模经济利益又常常被忽略而丧失。

所以,机会成本递减属于罕见的情形,纵使存在,结果是两国中至少一国实行完全专业化分工。

最为普遍的是机会成本递增,因为生产要素从一种商品生产转用于另一种商品生产,往往使得该生产要素不是用在它最适合生产的产品,加大了转产损失,就会出现机会成本递增。

我们先引入两个分析工具:一是生产可能性曲线(production possibility curve),亦称生产可能性边界(production possibility frontier — PPF),是指在给定技术和可利用资源的条件下,用这些资源和技术所能够生产出来的各种商品的各种数量组合的轨迹。

两种产品的情形可在平面坐标表示出来,生产可能性曲线上的每一点表示充分而有效利用资源所能生产的两种产品产量的一种组合;生产可能性曲线以内的各点表示资源未获充分利用,或者属于全部利用了资源但却是缺乏效率的利用;生产可能性曲线以外的各点则表示现有技术和资源所达不到的产量。

图2-3 生产可能性的几种情况生产可能性曲线上点的斜率表示增加生产1单位某产品所必须牺牲的另一种产品的数量,即某产品的机会成本,这一斜率也称为该产品的边际转换率(marginal rate of transformation — MRT),即在生产可能性曲线上两种商品相互替代的比例。