多巴胺与去甲肾上腺素治疗心源性休克的临床疗效对比

- 格式:pdf

- 大小:225.76 KB

- 文档页数:2

多巴胺和去甲肾上腺素在ICU休克患者治疗中的作用比较作者:邬爱红黄淑琴来源:《医学信息》2017年第07期摘要:目的研究分析多巴胺和去甲肾上腺素在ICU休克患者治疗中的作用。

方法 2014年7月~2016年7月选择本院ICU接收的休克患者250例作为研究对象,将250例患者随机分为两组,观察组125例和对照组125例,两组患者均进行抗感染、镇静等常规治疗,对照组患者采用多巴胺进行治疗,采用去甲肾上腺素治疗观察组患者,对比观察组与对照组的治疗效果。

结果观察组患者治疗6 h后心率、平均动脉压与对照组无较大差异,无统计学意义(P>0.05);观察组患者治疗6 h后血乳酸、乳酸清除率、ICU死亡率与对照组存在较大差异,有统计学意义(P关键词:去甲肾上腺素;多巴胺;ICU;休克大部分ICU休克患者通常是感染性休克,主要是患者感染病原菌导致机体微循环异常的综合征,如果早期不能及时逆转休克,则可能导致代谢功能紊乱、细胞缺氧、器官功能障碍等情况,使得患者的身体健康和生命安全受到严重威胁[1]。

临床上通常采用液体复苏等方式治疗休克患者,多巴胺、去甲肾上腺素是临床上常用的收缩血管的药物,本文现对多巴胺和去甲肾上腺素在ICU休克患者治疗中的作用进行研究,并于2014年7月~2016年7月选择本院ICU接收的休克患者250例作为研究对象,获得了满意成果,现报告如下。

1 资料与方法1.1一般资料 2014年7月~2016年7月选择本院ICU接收的休克患者250例作为研究对象,均为外科术后发生感染性休克,排除感染或结缔组织性疾病等引起肺高压、特发性肺动脉高压、慢性阻塞性肺疾病、先天性心脏病,将250例患者随机分为两组,观察组125例和对照组125例。

观察组中,男68例,女54例,年龄42~75岁,平均年龄(60.39±7.13)岁,基础疾病,50例腹腔感染,24例急性胰腺炎,31例术后并发肺炎,15例急性胆囊炎,5例其他,对照组中男65例,女60例,年龄41~78岁,平均年龄(60.24±7.59)岁,基础疾病,53例腹腔感染,22例急性胰腺炎,30例术后并发肺炎,16例急性胆囊炎,4例其他。

去甲肾上腺素与多巴胺治疗感染性休克疗效比较目的:探讨去甲肾上腺素与多巴胺治疗感染性休克临床疗效差异。

方法:研究对象我院ICU 2013年5月至2015年5月收治感染性休克患者共120例,以随机抽签法分为A组(60例)和B组(60例),分别采用多巴胺和去甲肾上腺素行中心静脉置管持续注入;比较两组患者治疗前后血乳酸水平、24h血乳酸清除率及临床死亡率等。

结果:B组患者临床死亡率显著低于A组(P<0.05);B组患者治疗后血乳酸水平显著低于A组、治疗前(P<0.05);B组患者24h乳酸清除率显著高于A组(P<0.05)。

结论:去甲肾上腺素治疗感染性休克可有效提高血乳酸清除效果,降低死亡风险,效果优于多巴胺。

标签:多巴胺;去甲肾上腺素;感染性休克;血乳酸清除率;预后本次研究以我院近年来收治感染性休克患者共120例作为研究对象,分别采用多巴胺和去甲肾上腺素行中心静脉置管持续注入;比较两组患者治疗前后血乳酸水平、24h血乳酸清除率及临床死亡率等,探讨两种药物对感染性休克患者血乳酸及死亡率的影响。

1 资料与方法1.1 临床资料研究对象我院ICU 2013年5月至2015年5月收治感染性休克患者共120例,均符合《成人严重感染与休克血流动力学监测与支持指南》(2007年)临床诊断标准[1],同时排除入院后24h内死亡及严重脏器功能障碍者。

入选患者以随机抽签法分为A组(60例)和B组(60例);A组患者中男性39例,女性21例,年龄33~78岁,平均年龄为(67.14±8.40)岁,平均APACHEII评分为(24.83±5.20)分;B组患者中男性39例,女性21例,年龄33~78岁,平均年龄为(67.14±8.40)岁,平均APACHEII评分为(24.83±5.20)分;两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法入选患者均在入院后进行中心静脉置管;A组患者持续静脉注入多巴胺,应用剂量为10~15μg·kg-1·min-1;B组患者持续静脉注入去甲肾上腺素,应用剂量为0.05~2.0μg·kg-1·min-1。

去甲肾上腺素和多巴胺治疗感染性休克效果对比及对SVRI、SvO2、FENa和FEH2O水平的影响目的探討去甲肾上腺素(NA)和多巴胺(DA)治疗感染性休克效果对比及对全身血管阻力指数(SVRI)、混合静脉血氧饱和度(SvO2)、滤过钠排泄分数(FENa)和滤过水排泄分数(FEH2O)水平的影响。

方法选取我院2015年2月~2018年2月收治感染性休克患者120例,按随机数字表法分为观察组及对照组,各60例。

对照组采用微泵注入DA,观察组采用微泵注入NA。

监控两组患者治疗前后SVRI、SvO2、MAP三项血流动力学指标及乳酸清除率、FENa、FEH2O三项相关指标,并记录治疗有效率。

结果观察组治疗后总有效率(81.67%)明显高于对照组(63.33%),差异有统计学意义(P<0.05)。

观察组治疗后SVRI、SvO2、MAP水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

观察组治疗后乳酸清除率、FEH2O水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);FENa水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论与DA相比,NA 治疗感染性休克患者疗效更好,更有效稳定患者生命体征。

[Abstract] Objective To compare the efficacy of norepinephrine(NA)and dopamine(DA)in the treatment of septic shock and their influence on the systemic vascular resistance index(SVRI),mixed venous oxygen saturation(SvO2),and filtered sodium excretion fraction(FENa),and filtered water excretion fraction (FEH2O)levels. Methods 120 patients with septic shock treated in our hospital from February 2015 to February 2018 were selected. According to the random number table method,they were divided into observation group and control group,with 60 cases in each group. The control group was treated with DA micro pump. The control group was treated with NA micro pump. The hemodynamic parameters of SVRI,SvO2,MAP,lactate clearance,FENa,and FEH2O before and after treatment in the two groups were monitored. And the treatment efficiency was recorded. Results The total effective rate(81.67%)in the observation group was significantly higher than that in the control group(63.33%),and the difference was statistically significant(P<0.05). The SVRI,SvO2,and MAP levels in the observation group were higher than those in the control group after treatment,and the difference was statistically significant(P<0.05). The lactic acid clearance rate and FEH2O level in the observation group after treatment was significantly higher than that in the control group(P<0.05). The level of FENa was lower in the observation group than that in the control group,and the difference was significant (P<0.05). Conclusion Compared with DA,NA is more effective in treating patients with septic shock and is more effective in stabilizing patients’ vital signs.[Key words] Norepinephrine;Dopamine;Septic shock;Mixed venous oxygen saturation感染性休克也称脓毒性休克,指微生物(革兰阴性菌、脑膜炎球菌、链球菌等)及其毒素产物引起的脓毒病综合征伴有休克症状。

多巴胺与去甲肾上腺素在急诊心源性休克患者的对比研究发表时间:2016-07-23T14:19:52.610Z 来源:《航空军医》2016年第10期作者:王瑞金黄渊旭韩可黄湘[导读] 比较多巴胺及去甲肾上腺素对心源性休克的治疗效果。

怀化市第一人民医院湖南怀化 418000【摘要】目的比较多巴胺及去甲肾上腺素对心源性休克的治疗效果。

方法对急诊科诊断心源性休克并应用药物治疗的86 例患者进行回顾性研究,其中39 例应用去甲肾上腺素,35 例应用多巴胺,比较两组间患者休克指数成功率、心房颤动、室性心动过速、呕吐者事件的情况。

结果多巴胺组用药后休克指数成功率偏低,心房颤动事件者22%,出现室性心动过速者21.4%,出现呕吐者75.12%;去甲肾上腺素组用药后休克指数成功率高,心房颤动事件者3.9%,出现室性心动过速者5.5%,出现呕吐者10.78%;两组比较差异有统计学意义。

结论在心源性休克的患者中应用去甲肾上腺素优于应用多巴胺。

【关键词】多巴胺;去甲肾上腺素;心源性休克多巴胺不同剂量对应不同受体作用,作用灵活多变,因此在急诊抢救中应用广泛。

去甲肾上腺素是一个强烈的α受体激动剂,历史上一直认为会导致内脏血管收缩,减少血液灌注而限制了在临床上的应用。

2012 美国重症年会“感染中毒性休克指南”建议去甲肾上腺素作为首选的缩血管药物。

而用于急性心源性休克的研究,国内尚未见报道。

心源性休克在急诊抢救很多见,此时应用多巴胺还是去甲肾上腺素,国内外未见此方面的统一意见,本研究回顾性比较怀化市第一人民医院急诊科近2 年(2012年6 月~2014 年12 月)收治的入院24小时内心源性休克患者的临床资料进行研究分析,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选择本院急诊科2012 年6 月~2014 年12月期间心源性休克患者86 例,其中男性42 例,女性34 例,年龄38~81 岁,平均年龄61.82±1.17岁。

多巴胺与去甲肾上腺素治疗感染性休克疗效比较的系统评价发表时间:2018-03-19T14:08:45.370Z 来源:《医师在线》2017年12月下第24期作者:晋照明[导读] 去甲肾上腺素治疗感染性休克疗效较多巴胺疗效而言,具有安全性较高的优势,能够降低患者死亡率和心律失常发生率,后续工作中可予以推广。

(成都市龙泉驿区第一人民医院;四川成都610100)摘要:目的:对多巴胺与去甲肾上腺素治疗感染性休克的疗效进行系统评价和比较。

方法:以2014年1月为起点、2017年1月为终点,选取包括Cochrane图书馆、EMbase、MEDLINE、CBM、WanFangData、CNKI等重要数据库,查找多巴胺疗感染性休克的相关资料以及甲肾上腺素治疗感染性休克的相关资料,应用RCT(随机对照试验)进行分析,提取关键数据,共计724例休克患者,生成10个RCT(随机对照试验),最后通过RevMan5.3软件进行汇总分析。

分析内容包括患者死亡率、心律失常发生率、心率、动脉压。

结果:较去甲肾上腺素治疗感染性休克的疗效而言,多巴胺疗感染性休克的风险较大,患者死亡率增加、心律失常发生率也增加,两组数据差异具有统计学意义(p<0.05);心率、动脉压两个方面,两组差异较小,不具有统计学意义(p>0.05)。

结论:去甲肾上腺素治疗感染性休克疗效较多巴胺疗效而言,能够降低患者死亡率和心律失常发生率,安全性方面较好。

关键词:多巴胺;去甲肾上腺素;感染性休克前言:感染性休克也被称为脓毒性休克,是指由微生物及其毒素等产物所引起的脓毒病综合征伴休克,包括革兰阴性菌感染等严重的感染可能引起感染性休克,由于感染性休克致死率较高,发病突然,对于治疗水平提出了很高要求,目前常用的治疗药物是多巴胺与去甲肾上腺素。

学者在工作和研究中发现了二者在治疗效果方面的差异,我院通过收集资料和科研研究,给出多巴胺与去甲肾上腺素治疗感染性休克疗效比较的系统评价,基本内容如下:1资料与方法1.1一般资料以2014年1月为起点、2017年1月为终点,选取包括Cochrane图书馆、EMbase、MEDLINE、CBM、WanFangData、CNKI等重要数据库,查找多巴胺疗感染性休克的相关资料以及甲肾上腺素治疗感染性休克的相关资料,作为研究对象进行分析。

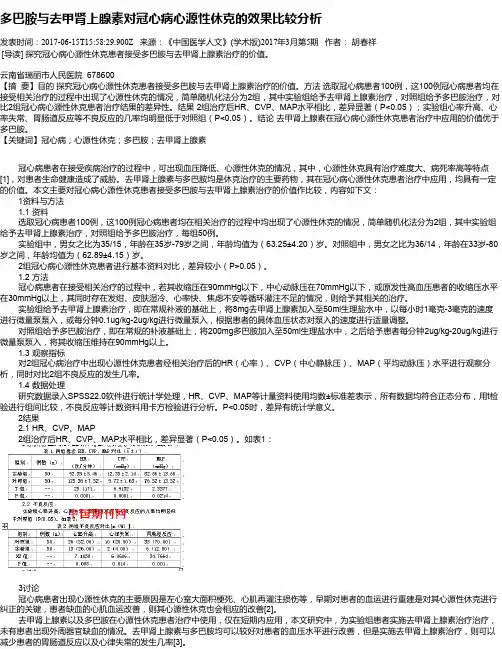

多巴胺与去甲肾上腺素对冠心病心源性休克的效果比较分析发表时间:2017-06-15T15:58:29.900Z 来源:《中国医学人文》(学术版)2017年3月第5期作者:胡春祥[导读] 探究冠心病心源性休克患者接受多巴胺与去甲肾上腺素治疗的价值。

云南省瑞丽市人民医院 678600【摘要】目的探究冠心病心源性休克患者接受多巴胺与去甲肾上腺素治疗的价值。

方法选取冠心病患者100例,这100例冠心病患者均在接受相关治疗的过程中出现了心源性休克的情况,简单随机化法分为2组,其中实验组给予去甲肾上腺素治疗,对照组给予多巴胺治疗,对比2组冠心病心源性休克患者治疗结果的差异性。

结果 2组治疗后HR、CVP、MAP水平相比,差异显著(P<0.05);实验组心率升高、心率失常、胃肠道反应等不良反应的几率均明显低于对照组(P<0.05)。

结论去甲肾上腺素在冠心病心源性休克患者治疗中应用的价值优于多巴胺。

【关键词】冠心病;心源性休克;多巴胺;去甲肾上腺素冠心病患者在接受疾病治疗的过程中,可出现血压降低、心源性休克的情况,其中,心源性休克具有治疗难度大、病死率高等特点[1],对患者生命健康造成了威胁。

去甲肾上腺素与多巴胺均是休克治疗的主要药物,其在冠心病心源性休克患者治疗中应用,均具有一定的价值。

本文主要对冠心病心源性休克患者接受多巴胺与去甲肾上腺素治疗的价值作比较,内容如下文: 1资料与方法1.1 资料选取冠心病患者100例,这100例冠心病患者均在相关治疗的过程中均出现了心源性休克的情况,简单随机化法分为2组,其中实验组给予去甲肾上腺素治疗,对照组给予多巴胺治疗,每组50例。

实验组中,男女之比为35/15,年龄在35岁-79岁之间,年龄均值为(63.25±4.20)岁。

对照组中,男女之比为36/14,年龄在33岁-80岁之间,年龄均值为(62.89±4.15)岁。

2组冠心病心源性休克患者进行基本资料对比,差异较小(P>0.05)。

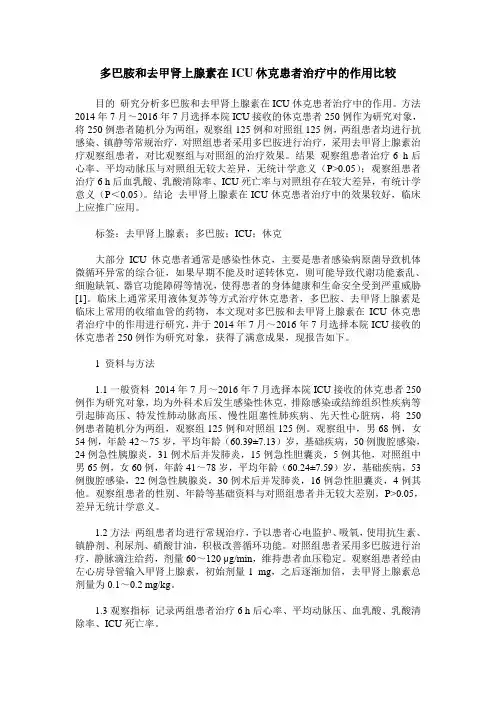

多巴胺和去甲肾上腺素在ICU休克患者治疗中的作用比较目的研究分析多巴胺和去甲肾上腺素在ICU休克患者治疗中的作用。

方法2014年7月~2016年7月选择本院ICU接收的休克患者250例作为研究对象,将250例患者随机分为两组,观察组125例和对照组125例,两组患者均进行抗感染、镇静等常规治疗,对照组患者采用多巴胺进行治疗,采用去甲肾上腺素治疗观察组患者,对比观察组与对照组的治疗效果。

结果观察组患者治疗6 h后心率、平均动脉压与对照组无较大差异,无统计学意义(P>0.05);观察组患者治疗6 h后血乳酸、乳酸清除率、ICU死亡率与对照组存在较大差异,有统计学意义(P<0.05)。

结论去甲肾上腺素在ICU休克患者治疗中的效果较好,临床上应推广应用。

标签:去甲肾上腺素;多巴胺;ICU;休克大部分ICU休克患者通常是感染性休克,主要是患者感染病原菌导致机体微循环异常的综合征,如果早期不能及时逆转休克,则可能导致代谢功能紊乱、细胞缺氧、器官功能障碍等情况,使得患者的身体健康和生命安全受到严重威胁[1]。

临床上通常采用液体复苏等方式治疗休克患者,多巴胺、去甲肾上腺素是临床上常用的收缩血管的药物,本文现对多巴胺和去甲肾上腺素在ICU休克患者治疗中的作用进行研究,并于2014年7月~2016年7月选择本院ICU接收的休克患者250例作为研究对象,获得了满意成果,现报告如下。

1 资料与方法1.1一般资料2014年7月~2016年7月选择本院ICU接收的休克患者250例作为研究对象,均为外科术后发生感染性休克,排除感染或结缔组织性疾病等引起肺高压、特发性肺动脉高压、慢性阻塞性肺疾病、先天性心脏病,将250例患者随机分为两组,观察组125例和对照组125例。

观察组中,男68例,女54例,年龄42~75岁,平均年龄(60.39±7.13)岁,基础疾病,50例腹腔感染,24例急性胰腺炎,31例术后并发肺炎,15例急性胆囊炎,5例其他,对照组中男65例,女60例,年龄41~78岁,平均年龄(60.24±7.59)岁,基础疾病,53例腹腔感染,22例急性胰腺炎,30例术后并发肺炎,16例急性胆囊炎,4例其他。

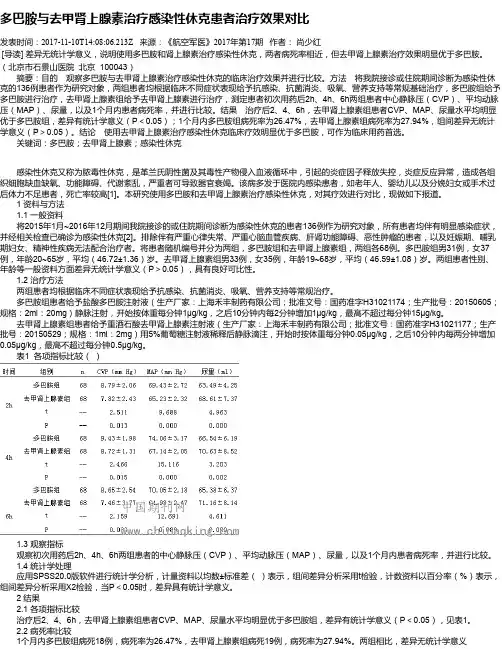

多巴胺与去甲肾上腺素治疗感染性休克患者治疗效果对比发表时间:2017-11-10T14:08:06.213Z 来源:《航空军医》2017年第17期作者:尚少红[导读] 差异无统计学意义,说明使用多巴胺和肾上腺素治疗感染性休克,两者病死率相近,但去甲肾上腺素治疗效果明显优于多巴胺。

(北京市石景山医院北京 100043)摘要:目的观察多巴胺与去甲肾上腺素治疗感染性休克的临床治疗效果并进行比较。

方法将我院接诊或住院期间诊断为感染性休克的136例患者作为研究对象,两组患者均根据临床不同症状表现给予抗感染、抗菌消炎、吸氧、营养支持等常规基础治疗,多巴胺组给予多巴胺进行治疗,去甲肾上腺素组给予去甲肾上腺素进行治疗,测定患者初次用药后2h、4h、6h两组患者中心静脉压(CVP)、平均动脉压(MAP)、尿量,以及1个月内患者病死率,并进行比较。

结果治疗后2、4、6h,去甲肾上腺素组患者CVP、MAP、尿量水平均明显优于多巴胺组,差异有统计学意义(P<0.05);1个月内多巴胺组病死率为26.47%,去甲肾上腺素组病死率为27.94%,组间差异无统计学意义(P>0.05)。

结论使用去甲肾上腺素治疗感染性休克临床疗效明显优于多巴胺,可作为临床用药首选。

关键词:多巴胺;去甲肾上腺素;感染性休克感染性休克又称为脓毒性休克,是革兰氏阴性菌及其毒性产物侵入血液循环中,引起的炎症因子释放失控,炎症反应异常,造成各组织细胞缺血缺氧、功能障碍、代谢紊乱,严重者可导致器官衰竭。

该病多发于医院内感染患者,如老年人、婴幼儿以及分娩妇女或手术过后体力不足患者,死亡率较高[1]。

本研究使用多巴胺和去甲肾上腺素治疗感染性休克,对其疗效进行对比,现做如下报道。

1 资料与方法1.1 一般资料将2015年1月~2016年12月期间我院接诊的或住院期间诊断为感染性休克的患者136例作为研究对象,所有患者均伴有明显感染症状,并经相关检查已确诊为感染性休克[2]。

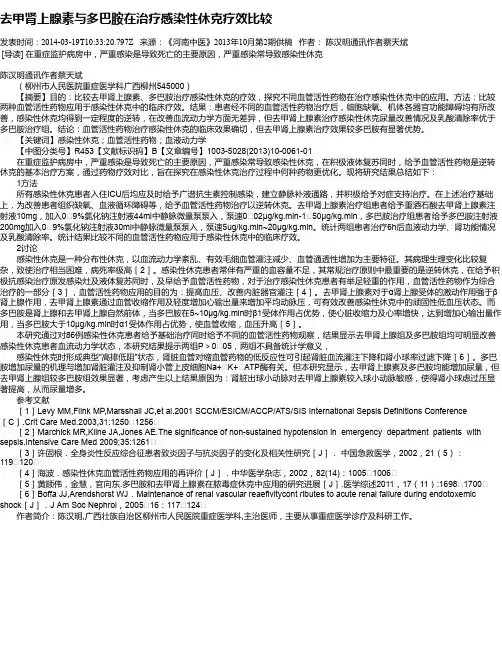

去甲肾上腺素与多巴胺在治疗感染性休克疗效比较发表时间:2014-03-19T10:33:20.797Z 来源:《河南中医》2013年10月第2期供稿作者:陈汉明通讯作者蔡天斌[导读] 在重症监护病房中,严重感染是导致死亡的主要原因,严重感染常导致感染性休克陈汉明通讯作者蔡天斌(柳州市人民医院重症医学科广西柳州545000)【摘要】目的:比较去甲肾上腺素、多巴胺治疗感染性休克的疗效,探究不同血管活性药物在治疗感染性休克中的应用。

方法:比较两种血管活性药物应用于感染性休克中的临床疗效。

结果:患者经不同的血管活性药物治疗后,细胞缺氧、机体各器官功能障碍均有所改善,感染性休克均得到一定程度的逆转,在改善血流动力学方面无差异,但去甲肾上腺素治疗感染性休克尿量改善情况及乳酸清除率优于多巴胺治疗组。

结论:血管活性药物治疗感染性休克的临床效果确切,但去甲肾上腺素治疗效果较多巴胺有显著优势。

【关键词】感染性休克;血管活性药物;血液动力学【中图分类号】R453【文献标识码】B【文章编号】1003-5028(2013)10-0061-01在重症监护病房中,严重感染是导致死亡的主要原因,严重感染常导致感染性休克,在积极液体复苏同时,给予血管活性药物是逆转休克的基本治疗方案,通过药物疗效对比,旨在探究在感染性休克治疗过程中何种药物更优化。

现将研究结果总结如下:1方法所有感染性休克患者入住ICU后均应及时给予广谱抗生素控制感染,建立静脉补液通路,并积极给予对症支持治疗。

在上述治疗基础上,为改善患者组织缺氧、血液循环障碍等,给予血管活性药物治疗以逆转休克。

去甲肾上腺素治疗组患者给予重酒石酸去甲肾上腺素注射液10mg,加入0 9%氯化钠注射液44ml中静脉微量泵泵入,泵速0 02μg/kg.min-1 50μg/kg.min,多巴胺治疗组患者给予多巴胺注射液200mg加入0 9%氯化钠注射液30ml中静脉微量泵泵入,泵速5ug/kg.min~20μg/kg.min。

用去甲肾上腺素和多巴胺治疗感染性休克的效果差异分析摘要】目的:分析去甲肾上腺素和多巴胺治疗感染性休克的效果差异。

方法:研究对象是从2016年12月到2017年12月期间我院接收并治疗的感染性休克患者中抽取的64例。

常规组采用多巴胺进行治疗,研究组采用去甲肾上腺素治疗。

比较临床效果。

结果:治疗后,研究组患者中心静脉压值为(13.01±2.47)mm Hg、心率值为(89.03±3.68)次/min尿量为(116.84±52.69)mL/h,明显优于常规组(P<0.05);治疗后,研究组治疗有效率为90.63%,明显高于常规组(P<0.05)。

结论:相比多巴胺而言,去甲肾上腺素治疗感染性休克的临床效果更为显著,可推广应用。

【关键词】去甲肾上腺素;多巴胺;感染性休克;治疗效果;临床【中图分类号】R459.7 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2018)19-0064-02【Abstract】Objective To analyze the difference of the effect of norepinephrine and dopamine in the treatment of septic shock. Methods a total of 64 patients with septic shock received and treated in our hospital from December 2016 to December 2017 were selected. The conventional group was treated with dopamine, while the study group was treated with norepinephrine. The clinical effect was compared. Results After treatment, the central venous pressure of the patients in the study group was (13.01±2.47) mm Hg and the heart rate was (89.03±3.68) times (116.84±52.69)mL/h, which was significantly better than that of the conventional group (P<0.05).After treatment, the effective rate of the study group was 90.63%, obviously higher than that of the conventional group (P<0.05). Conclusion Compared with dopamine, norepinephrine is more effective in the treatment of septic shock, and it can be widely applied.【Key words】Norepinephrine; Dopamine; Septic shock; Therapeutic effect; Clinical感染性休克(septic shock)又称为脓毒性休克,常伴有意识和精神状态不清、呼吸频率和幅度失衡、皮肤苍白,紫绀伴斑状收缩等症[1],若不及时治疗,将导致多器官功能衰竭,严重的情况下导致死亡。

多巴胺与去甲肾上腺素治疗心源性休克的疗效比较摘要:目的分析在对心源性休克患者展开质量的过程中运用多巴胺与去甲肾上腺素进行治疗的效果。

方法在本院2020年2月至2021年5月所接诊的患者中选取80例为对象,通过组内盲选的方式,取其中的40例,以多巴胺进行治疗,即对照组,余下患者则以去甲肾上腺素进行治疗,即观察组。

分析患者的恢复情况。

结果结合对两组患者病死率、心律失常发生率以及不良反应情况对比,观察组均存在优势,P<0.05。

结论临床在对心源性休克患者进行治疗的过程中选择去甲肾上腺素进行治疗,与多巴胺相比,其疗效更为显著。

关键词:多巴胺;去甲肾上腺素;心源性休克在临床常见的心血管类病症中,心源性休克属于最为常见且发生率较高的类型,对患者健康所造成的影响较大。

该症存在有一定的致死率,在临床治疗的过程中,更需要采取有效的用药方案促使患者对应症状迅速得到缓解[1-2]。

结合临床的实际用药情况可知,按照多巴胺、去甲肾上腺素对该部分患者进行治疗均存在有一定的使用率。

本次研究就侧重对两种药物的具体效果进行分析。

1资料与方法1.1一般资料在本院2020年2月至2021年5月所接诊的患者中选取80例为对象,通过组内盲选的方式,取其中的40例,以多巴胺进行治疗,即对照组,余下患者则以去甲肾上腺素进行治疗,即观察组。

在患者组成方面,对照组存在有男性患者24例,女性患者16例,年龄分布在54—74岁间,对应均值为(65.23±1.38)。

而观察组中则存在有男性患者22例,女性患者18例,年龄分布在53—76岁间,对应均值为(66.82±1.74)。

对比以上数据,P>0.05。

1.2方法两组患者在入院后立即展开常规性治疗,对患者血压进行维持,并展开辅助透气治疗,对患者血流动力学进行改善,同时需要结合患者的具体情况展开循环辅助治疗等。

对照组在研究的过程中以多巴胺进行治疗,给与剂量为15μg/kg/min,按照静脉泵注射的方式进行给药。

多巴胺和去甲肾上腺素在休克治疗中的作用比较

张志伟

【期刊名称】《包头医学院学报》

【年(卷),期】2016(032)001

【摘要】目的:对比多巴胺和去甲肾上腺素在休克治疗中的作用. 方法:感染性休克患者240例采用随机序号抽取的方法分为观察组与对照组,各120例,所有患者入ICU后积极进行心电监护与早期液体复苏,对照组同时给予静脉滴注多巴胺治疗,观察组同时给予左心房导管输注去甲肾上腺素治疗. 结果:所有患者复苏成功,观察组给药后1h与给药后6 h的血液乳酸清除率高于对照组( P <0.05). 治疗后观察组的总有效率为96.7 %,对照组的总有效率为82.5 %,观察组优于对照组( P <0.05). 结论:相对于多巴胺,去甲肾上腺素在休克治疗中能通过有效提高乳酸清除率,具有提高治疗疗效的作用.

【总页数】2页(P61-62)

【作者】张志伟

【作者单位】河南宏力医院,河南长恒453400

【正文语种】中文

【相关文献】

1.多巴胺和去甲肾上腺素在感染性休克治疗中的临床应用比较 [J], 游从银

2.去甲肾上腺素(NA)与多巴胺(DA)治疗感染性休克的疗效比较及对机体SVRI、SvO2、FENa、FEH2 O的影响 [J], 李光亮

3.多巴胺与去甲肾上腺素治疗感染性休克的效果比较 [J], 陈灿兵

4.多巴胺和去甲肾上腺素在感染性休克治疗中的临床应用比较 [J], 游从银[1]

5.多巴胺和去甲肾上腺素治疗脓毒症休克的临床疗效比较及对预后的影响 [J], 王雨婷;洪翔宇

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

多巴胺与去甲肾上腺素治疗心源性休克的临床疗效对比

发表时间:2017-10-27T14:38:54.730Z 来源:《医药前沿》2017年10月第29期作者:李慧

[导读] 心源性休克是心脏功能极度减退,心脏邻近脏器出现低灌注状态。

(云南省普洱市思茅区人民医院重症医学科云南普洱 665000)

【摘要】目的:对比多巴胺与去甲肾上腺素治疗心源性休克的临床疗效。

方法:选取2013年2月-2016年12月在我院就诊的40例心源性休克患者,随机分为观察组(去甲肾上腺素)和对照组(多巴胺)各20例。

对比两组MAP、心率、乳酸和尿量;治疗28d后的心律失常发生率、病死率和胃肠道反应发生率。

结果:治疗前两组MAP、心率、乳酸和尿量比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

治疗后两组

MAP、心率、乳酸和尿量与治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05),且观察组MAP和尿量均显著高于对照组(P<0.05),心率和乳酸均显著低于对照组(P<0.05)。

观察组心律失常发生率、病死率和胃肠道反应发生率均显著低于对照组(P<0.05)。

结论:去甲肾上腺素治疗心源性休克效果优于多巴胺,临床可优先选用。

【关键词】心源性休克;多巴胺;去甲肾上腺素

【中图分类号】R364.1+4 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2017)29-0139-02

心源性休克是心脏功能极度减退,心脏邻近脏器出现低灌注状态,出现严重急性周围圈衰竭,其病死率高达50%,严重威胁患者的生命健康[1]。

多巴胺是目前治疗心源性休克的常用药物,小剂量具有改善肾血流量,扩张血管的作用,但不良反应较多[2]。

去甲肾上腺素不仅可改善外周器官缺血,还有良好的升血压作用。

但临床上对该两组药物的优劣尚无定论,为此本研究回顾性分析了上述两种药物在心源性休克中的临床效果,报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取我院就诊的40例心源性休克患者,随机分为观察组(去甲肾上腺素)和对照组(多巴胺)各20例。

其中观察组男性12例,女性8例,年龄42~86岁,平均年龄(63.42±1.26)岁;对照组男性11例,女性9例,年龄41~85岁,平均年龄(63.11±1.32)岁。

两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

对照组:静脉注射10~20μg/(kg·min)多巴胺。

观察组:静脉注射0.05~0.19μg/(kg·min)去甲肾上腺素。

1.3 观察指标

MAP、心率、乳酸和尿量;治疗28d后的心律失常发生率、病死率和胃肠道反应发生率。

1.4 统计学方法

数据分析采用SPSS18.0统计软件,计量资料和计数资料表示方法为:(x-±s),例(%),计量资料和计数资料分别采用t检验和χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2.结果

2.1 两组临床指标改善情况比较

治疗前两组MAP、心率、乳酸和尿量比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

治疗后两组MAP、心率、乳酸和尿量与治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05),且观察组MAP和尿量均显著高于对照组(P<0.05),心率和乳酸均显著低于对照组(P<0.05)。

见表1。

2.2 两组心律失常发生率、病死率和胃肠道反应发生率比较

观察组心律失常发生率、病死率和胃肠道反应发生率均显著低于对照组(P<0.05)。

见表2。

3.讨论

心源性休克是心脏病患者死亡的主要原因之一,是多数心血管疾病的终末阶段。

严重的心肌炎、心肌梗死、心律失常等均可引发。

多巴胺与去甲肾上腺素均是儿茶酚胺类药物,是纠正低血压休克的一线用药。

多巴胺对心血管的作用呈剂量依赖性,小剂量有肾血管扩张作用,兴奋心脏β1受体,但血压和心率不变;中等剂量主要是正性肌力作用,及改善心脏功能,又可维持血压水平;大剂量可使血压升高,心率加快,甚至引起心律失常[3]。

去甲肾上腺素具有肾上腺素α受体和β激动作用,可引起血压升高,心肌收缩量加强,增加心排血量[4]。

常规剂量的使用去甲肾上腺素可以改善肾功能,并可使尿量增加[5]。

本研究中治疗后观察组MAP和尿量均显著高于对照组(P<0.05),心率和乳酸均显著低于对照组(P<0.05)。

表明去甲肾上腺素对心源性休克患者的临床疗效更佳。

观察组心律失常发生率、病死率和胃肠道反应发生率均显著低于对照组(P<0.05)。

提示去甲肾上腺素应用于心源性休克不良反应更少,更由于于患者预后。

综上所述,去甲肾

上腺素治疗心源性休克效果优于多巴胺,临床可优先选用。

【参考文献】

[1]何莹晖,陈璐,焦云丽,等.多巴胺与去甲肾上腺素治疗心源性休克的临床疗效对照[J].北方药学,2014,11(2):51.

[2]邱恒霞,林海龙,顾宇,等.多巴胺与去甲肾上腺素治疗冠心病心源性休克患者的对比研究[J].中国现代药物应用,2013,7(22):139-140.

[3]张志伟.多巴胺和去甲肾上腺素在休克治疗中的作用比较[J].包头医学院学报,2016,32(1):61-62.

[4]谭照华.多巴胺与去甲肾上腺素在心源性休克中的应用比较[J].现代诊断与治疗,2016,27(1):67-68.

[5]延荣强,杨璇,李长江,等.多巴胺联合去甲肾上腺素治疗心源性休克的疗效及安全性分析[J].当代医学,2015,21(8):139-140.。