用水测量时间

- 格式:doc

- 大小:67.00 KB

- 文档页数:5

《用水测量时间》教学设计【教学目标】1.知道在一定的装置里,水能保持以稳定的速度往下流,古人根据这一特点制作水钟用来计时。

认识到水流的速度与水位的高低有关。

2.经历记录50、100、150毫升水慢慢流完需要多少时间的活动过程,根据已有的经验进行推测和验证。

3.初步理解流水为什么能够用作计时以及存在的问题,感受古人的聪明才智。

【教学重点】让学生充分展开其思维,初步了解和认识利用滴漏计时的原理及发展过程。

【教学难点】合作、规范地完成滴漏实验,收集到比较准确的数据。

【教学准备】课件、每个小组一个铁架台、一个漏杯、烧杯两个、适量的水、电子表【教学流程】一、导入1.在生活中有很多计时工具,比如手表、闹钟、手机等。

2.出示古代的水钟图片,学生尝试推测工作原理。

揭示课题:用水测量时间。

二、滴漏实验探究(一):测量积聚100毫升需要多少时间1.出示简易水钟,引出问题:流完100毫升水需要多少时间?2.学生交流实验方法,教师示范,明确正确的操作方法。

3.小组内讨论分工,交流分工情况。

4.第一次实测,交流数据。

5.推测:如果再测一次,时间会怎样?说出推测的理由。

6.第二次实测,分析实验数据,得出结论:相同条件下,流100毫升水的时间是固定不变的。

探究(二):测量积聚50、100、150毫升分别需要多少时间1.出示古代泄水型水钟图片,假设流100毫升水正好是100秒,推测50、150毫升各需要多少时间?说说推测的理由。

2.讨论实验方法。

3.分组实验测量,交流实验数据4.分析实验数据,发现水流速度是不均匀的,先快后慢。

并尝试解释水流速度不均匀是由于水位高低变化引起的。

三、理解水钟的计时原理和发展1.再次出示古代泄水型水钟,讨论50秒、100秒、150秒的时间刻度线如何标记?认识泄水型水钟存在的问题。

2.思考并交流:如何改进水钟,使流水速度均匀。

3.再次出示古代水钟图片,运用所学知识,解释工作原理。

4.认识第二种受水型水钟,理解计时原理。

《用水测量时间》教学设计_40284 教学目标:1. 理解用水测量时间的概念和意义;2. 掌握用水测量时间的方法和步骤;3. 培养学生观察、记录和分析数据的能力;4. 培养学生的合作学习和探究精神。

教学准备:1. 教师准备:计时器、不同容量的容器、水龙头、实验记录表;2. 学生准备:笔、笔记本。

教学过程:步骤1 导入新知1. 教师出示一幅图片,展示不同容量的容器,并问学生这些容器之间有何区别。

2. 引导学生思考:如果要用水测量时间,你们会如何做?步骤2 讲解用水测量时间的概念和意义1. 教师简要解释用水测量时间的概念:通过测量水从一个容器流出所需要的时间,来计算时间的长短。

2. 教师解释用水测量时间的意义:用水测量时间可以帮助我们更好地了解时间的概念,并培养我们的观察和记录能力。

步骤3 演示用水测量时间的方法和步骤1. 教师示范用水测量时间的方法:a. 将一个容器放在水龙头下,打开水龙头,让水流满容器;b. 开始计时,同时关闭水龙头;c. 当水完全流出容器时,停止计时;d. 记录用水测量时间。

2. 教师解释用水测量时间的步骤:放置容器、打开水龙头、计时、关闭水龙头、记录用水测量时间。

步骤4 实践用水测量时间1. 学生分组合作,每组分配一个容器和一个计时器。

2. 学生按照教师演示的方法和步骤,进行实践用水测量时间,并记录实验数据。

3. 学生进行多次实践,尝试不同容器的用水测量时间。

步骤5 数据分析和讨论1. 学生根据实验数据,将用水测量时间进行比较和分析。

2. 学生讨论不同容器的用水测量时间是否相同,为什么?3. 学生讨论用水测量时间和容器的容量是否有关系,为什么?步骤6 总结归纳1. 教师引导学生总结归纳用水测量时间的方法和步骤。

2. 学生讨论用水测量时间的意义和应用场景。

步骤7 拓展练习1. 学生进行拓展练习,选择不同容量的容器进行用水测量时间实验。

2. 学生根据实验数据,进行数据分析和讨论。

教科版科学五下《用水测量时间》教案一. 教材分析《用水测量时间》是教科版科学五下的一个重要内容。

本节课的主要任务是让学生通过实验活动,了解和掌握利用水测量时间的方法。

教材以实验活动为主线,引导学生通过观察、操作、思考、交流等过程,探索和发现用水测量时间的原理和方法。

教材内容丰富,既有理论知识,又有实践操作,旨在培养学生的科学素养和动手能力。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的科学知识基础,对实验活动充满兴趣。

但在实验操作和观察方面,还需要教师的引导和指导。

此外,学生对时间的认识主要停留在日常生活中,对科学测量时间的原理和方法了解不多,因此,需要在教学过程中给予适当的引导和启发。

三. 教学目标1.让学生了解和掌握用水测量时间的方法。

2.培养学生的实验操作能力和观察能力。

3.培养学生的科学思维和科学探究能力。

四. 教学重难点1.用水测量时间的原理和方法。

2.实验操作的规范性和准确性。

五. 教学方法1.实验法:通过实验活动,让学生直观地了解用水测量时间的原理和方法。

2.引导法:教师引导学生观察、思考、交流,培养学生的科学思维。

3.讨论法:学生分组讨论,分享实验心得,培养学生的合作意识。

六. 教学准备1.实验器材:计时器、水、容器、滴管等。

2.教学课件:实验步骤、原理讲解、时间换算等。

七. 教学过程利用问题导入:“你们在日常生活中是如何测量时间的?今天我们将学习一种新的测量时间的方法——用水测量时间。

”激发学生的兴趣和好奇心。

2.呈现(5分钟)展示实验器材和实验步骤,讲解用水测量时间的原理。

3.操练(15分钟)学生分组进行实验,教师巡回指导,确保实验操作的规范性和准确性。

4.巩固(10分钟)学生汇报实验结果,教师点评并总结实验注意事项。

5.拓展(10分钟)引导学生思考:还有其他方法可以测量时间吗?让学生发挥想象,提出新的测量时间的方法。

6.小结(5分钟)教师总结本节课的主要内容,强调用水测量时间的原理和方法。

用水测量时间用水测量时间是一项重要的技能,能够帮助我们合理安排时间并提高工作效率。

下面我们来讨论一下如何用水来测量时间。

首先,我们需要准备两个一模一样的容器,并且容器的大小需要相对较小,以便能够快速注满水。

接下来,我们需要一些水,并且需要掌握一些简单的数学知识。

现在,让我们开始测量时间吧!首先,我们将一个容器注满水,然后快速将其倒入另一个空的容器中。

当第一个容器中的水完全倒入第二个容器后,我们就用手指轻轻地去触摸第二个容器的底部,记录下此时的时间。

接着,我们将第一个容器中的水全部倒掉,然后再次快速注满,并继续将水倒入第二个容器中。

当第一个容器中的水全部倒入第二个容器后,再次用手指轻轻地触摸第二个容器的底部,并记录下此时的时间。

通过比较两次记录的时间,我们就得到了用水测量的时间。

由于水倒入第二个容器的速度是恒定的,所以我们可以根据水的体积和水的流速来计算出时间。

例如,如果水的体积是500毫升,倒入第二个容器的时间是10秒,那么我们就可以得出100毫升的水用时2秒。

用水测量时间不仅可以帮助我们合理安排时间,还能提高我们的工作效率。

例如,我们可以根据测量出的时间来评估我们完成某项任务的效率,并进一步优化我们的工作方式。

此外,通过不断练习用水测量时间,我们还可以提高我们的感知能力和时间管理能力。

总结起来,用水测量时间是一项简单而有效的方法,通过观察水的流动来测量时间,可以帮助我们更好地管理时间并提高工作效率。

所以,让我们掌握这项技能,并用水来帮助我们更好地度过每一天吧!继续使用水来测量时间的方法,我们可以将其应用在不同的场景中。

下面,我将进一步探讨如何利用水来测量时间,并介绍一些相关的实际应用。

首先,让我们讨论一下如何提高用水测量时间的准确性。

在使用水测量时间时,我们需要确保使用相同的容器,并且以相同的角度和力度将水倒入。

还要注意水的温度,因为水的温度会影响其流动速度。

因此,在进行测量之前,最好等待一段时间,让水的温度保持稳定。

《用水测量时间》作业设计方案一、设计背景:在平时生活中,我们经常会应用水来洗澡、洗碗、洗衣服等,而我们往往会轻忽控制用水的时间。

通过这个作业设计,学生将学会如何用水来测量时间,培养他们的时间感知能力和勤俭用水认识。

二、设计目标:1. 帮助学生掌握用水来测量时间的方法。

2. 培养学生的时间感知能力,提高他们的时间管理能力。

3. 培养学生勤俭用水的认识,提倡环保理念。

三、设计内容:1. 知识点讲解:起首,教师将向学生介绍用水来测量时间的方法,比如说在水龙头下放一个水桶,打开水龙头,看水桶装满水需要多长时间等。

2. 实践操作:接着,学生将分组进行实践操作。

每组学生将分别用不同的容器来测量时间,比较不同容器装满水所需的时间长短。

3. 讨论交流:在实践操作完成后,学生将进行讨论交流,分享自己的实践经验和心得体会,互相进修。

4. 思考问题:最后,教师将提出一些思考问题,让学生思考用水来测量时间的意义,如何在平时生活中应用这种方法等。

四、设计评估:1. 实践操作表现:评估学生在实践操作中的表现,包括操作方法是否正确、时间测量是否准确等。

2. 讨论交流参与度:评估学生在讨论交流环节中的参与度和表达能力,是否能够积极分享自己的看法和经验。

3. 思考问题回答:评估学生对于思考问题的回答是否合理、深入,是否能够理解用水测量时间的意义。

五、设计总结:通过这个作业设计,学生将学会如何用水来测量时间,培养他们的时间感知能力和勤俭用水认识。

同时,也将锻炼学生的实践操作能力、思维能力和表达能力,增进他们的全面发展。

希望通过这个设计,能够激发学生对于时间和环保的重视,培养他们的独立思考能力和责任性识。

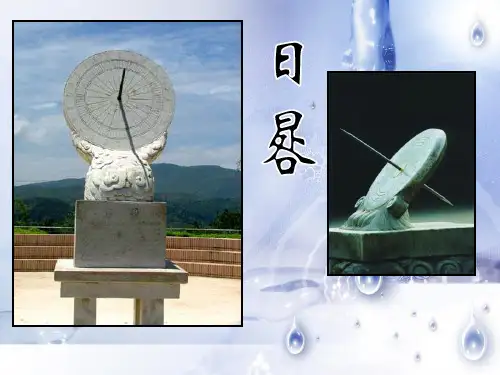

《用水测量时间》教学思考《用水测量时间》是五年级下册《时间的测量》单元的第3课,在研究了圭表和日晷之后,学生发现太阳光影有规律地运动,所以才能用来计时。

水能不能用来计时呢?学生根据滴漏实验,发现水也是有规律运动的,因此能用来测量时间,但在实验过程中还发现水流速不均匀,计时存在困难。

寻找原因,尝试解决,了解古人是如何设计水钟来计时的。

本课内容有两个部分,第一部分:古代的水钟,这个部分主要介绍了两种类型的水钟,以帮助学生了解古人是怎么利用流水来计时的。

第二部分:滴漏实验,这是本节课的重点内容。

我对这两部分内容进行了改动。

一、器材选择注重精确度高一开始试教的时候,我采用课本中的滴漏装置。

矿泉水瓶上打孔来进行实验。

矿泉水瓶在铁圈上不牢固,晃来晃去,学生不小心要打翻,弄湿桌面。

在矿泉水瓶上做上100毫升的标记,误差比较大,所以小组之间的数据存在较大差异。

因此,我采用注射器加不同型号的针头,注射器上有刻度,能帮助学生准确地量取水量。

二、探究活动注重思维提升课本中安排的滴漏实验是300毫升水流出100毫升,再推测10毫升与50毫升。

实验过程发现10毫升测量误差比较大,而且水流速变化不是很明显,导致学生有水均匀流动的错觉。

因为300毫升流出10毫升和流出50毫升水压变化不太大。

第三个活动,全部流完300毫升,因为水的表面张力,每次在矿泉水瓶盖上都会留下一点,时间测量小组之间相差比较大。

而且这三个活动下来比较费时。

其实这几个活动目的都是为了让学生理解水流速不均匀。

因此,我将这3个活动合并成2个,第一:探究同一水位(100毫升)流出30毫升所需时间。

让学生理解水流动是有一定规律的,可以用来计时。

第二:探究100毫升水连续流出3个30毫升水所用的时间,即不同水位(100毫升,70毫升,40毫升)流出相同的30毫升所用时间。

发现同样流出30毫升,就因为水位不同,所用时间变长了。

让学生理解原来水位高低会影响水流速度。

三、实验数据注重汇总处理测量中的误差不可避免,特别是这次所用时间的测量。

教科版科学五下《用水测量时间》教学设计一. 教材分析《用水测量时间》是教科版科学五下的一个重要内容。

本节课通过用水测量时间,让学生了解和掌握测量时间的方法,培养学生的时间观念和实验操作能力。

教材以实验为主线,引导学生通过观察、操作、思考、交流等途径,探究用水测量时间的原理和方法。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的实验操作能力和问题解决能力,他们对测量时间有一定的了解。

但在实际操作和实验探究方面,还需要教师的引导和指导。

此外,学生对用水测量时间的方法可能较为陌生,需要通过实验和讲解,让学生理解和掌握。

三. 教学目标1.让学生了解用水测量时间的原理和方法。

2.培养学生的时间观念和实验操作能力。

3.培养学生合作、交流、探究的能力。

四. 教学重难点1.用水测量时间的原理。

2.实验操作方法和技巧。

五. 教学方法1.实验法:通过实验让学生直观地了解用水测量时间的原理和方法。

2.讲解法:对实验操作方法和技巧进行讲解,帮助学生理解和掌握。

3.讨论法:引导学生分组讨论,培养学生的合作和交流能力。

4.提问法:教师提问,学生回答,激发学生的思维和探究欲望。

六. 教学准备1.实验器材:水、计时器、实验仪器等。

2.教学课件:实验操作步骤、用水测量时间的原理等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾已学过的测量时间的方法,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(5分钟)教师展示用水测量时间的实验,让学生直观地了解实验过程和结果。

3.操练(10分钟)学生分组进行实验,教师巡回指导,解答学生在实验过程中遇到的问题。

4.巩固(5分钟)教师提问学生关于用水测量时间的问题,学生回答,巩固所学知识。

5.拓展(5分钟)教师引导学生思考:还有其他方法可以测量时间吗?学生自由发言,展示自己的思维。

6.小结(5分钟)教师总结本节课的主要内容和知识点,强调用水测量时间的方法和注意事项。

7.家庭作业(5分钟)教师布置作业:请学生运用所学知识,设计一个用水测量时间的实验,下节课分享。

用水测量时间实验报告

实验报告:用水测量时间

实验目的:通过用水测量时间的实验,掌握用水测量时间的方法。

实验器材:

1. 一个计时器;

2. 两个同样大小的水桶;

3. 水龙头;

4. 直尺;

5. 记录表格。

实验步骤:

1. 将两个水桶放置在同一高度的桌子上,测量出两个水桶的容积,记录在记录表格中;

2. 将一个水桶放置在计时器下方,打开水龙头,开始计时;

3. 记录用水的时间以及用水的体积;

4. 将另一个水桶放置在计时器下方,重复步骤2和3;

5. 根据实验记录,计算出不同水量所需要的时间,并绘制出水量-时间的图示。

实验结果:

1. 不同水量所需要的时间不同,水量越多,所需时间越长;

2. 在一定范围内,水量与所需时间呈正比例关系;

3. 绘制出的水量-时间图示清晰明了,直观表现出了所需时间与水量的关系。

实验结论:用水测量时间是一种简单易行的方法,可以在不需要计时器的情况下,准确地测量时间。

同时表明在一定范围内,用水量与所需时间呈正比例关系。

此方法适用于测量较短时间内的事件,尤其适合于小学生进行探究式学习。

实验优化:在实验中,由于水由水龙头流出,会在流出过程中发生波动,影响计时器的准确性。

因此,建议在实验时加装一个滤网,以防止水的波动影响实验结果。

实验意义:通过本次实验,不仅可以深入理解时间的测量方法,同时也可以学习到太多物理原理和实验技能。

此外,本次实验通

过探究实验的方式,积极发掘知识和提高自己动手实践的能力,

使学生们感受到科学实验的趣味和魅力。

苏教版100以内的加减法教学设计100以内的加减法是生活中常用的数学学问,是生活数学的表达,它的学习对同学学习多位数加减法以及乘除法的根底,同时也是日常生活中经常使用的心算。

下面是我为大家整理的苏教版100以内的加减法教学设计5篇,期望大家能有所收获!苏教版100以内的加减法教学设计1教学目的:1、通过生活情景教学感受社会学问在生活中无处不在。

2、培育同学数感,并提高同学的心酸力量,3、通过计算培育同学思维的机敏性及逆向思维。

教学重点:机敏解题的力量。

教学预备:口算卡片,教学过程:一、根底练习1、口算120+6080+1020+5070-2060-3090-602、连加连减口算3+2+41+3+47+2+1010-5-26-2-315-5-2指明同学说出计算过程。

师:上节课我们已经学了整十数加减整十数,上学期我们还学过连加连减。

那你会算整十数的连加连减吗今日我们就来试着解答这样的题目。

二、自主探究1、课件出示第五题,小猴分花生图要求:(1)看图说出图意,要求还剩多少个花生怎么计算(2)列出算式并独立解答(3)指名说一说,你是怎样算的先算什么,在算什么2、根底练习。

出示第四题根底练习要求:(1)独立计算,全班订正(2)比拟上下两题,你发觉了什么(3)小组争辩,整十数的连加连减怎么计算(4)师总结算法:整十数的连加连减和10以内的连加连减一样,只是要加在在十位上。

3、情景模拟,出示第6题师仿照售货员一个同学上来仿照买东西的人,先示范给其他同学看,后要求同学分组模拟。

要求:(1)说清楚自己要买的东西,训练同学的口头表达力量。

(2)依据自己的要求买东西并算出要用去多少钱,付出钱后还要找回多少(3)口头列式,并答复。

(4)全班反应,说一说,你想怎么买,是怎么计算的三、稳固练习课件出示第7题,师:看小熊想邀请大家到它家里玩,可是只有算的又对又快的孩子才能进它的家,你有信念和它交上好伴侣吗要求:独立解答。

三、回家帮妈妈算酸她今日买菜用了多少钱,并说出一些整十数连加连减的算式,你是怎么计算的。

用水测量时间实验报告用水测量时间实验报告引言:时间是我们生活中不可或缺的一部分,我们需要时间来安排日常生活、工作和学习。

然而,我们如何准确地测量时间呢?在这个实验中,我们将探索一种有趣的方式,即用水来测量时间。

实验材料:1. 一个透明的容器2. 一瓶水3. 一个计时器4. 一个标尺实验步骤:1. 准备一个透明的容器,并用标尺在容器的一侧做上刻度。

2. 将容器放在水平的表面上,并用计时器记录时间。

3. 将水倒入容器中,直到水面达到刻度线。

4. 开始计时,并观察水面的变化。

5. 每隔一段时间,记录下水面的高度。

6. 持续观察和记录,直到水完全蒸发或达到刻度线的最低水平。

实验结果:在实验过程中,我们观察到水面的高度逐渐下降。

根据我们的记录,我们可以绘制出一个时间与水面高度的曲线图。

曲线图显示了时间与水面高度之间的关系。

讨论与分析:通过分析曲线图,我们可以得出一些结论。

首先,我们观察到水面的下降速度是逐渐减慢的。

这是因为随着时间的推移,容器内的水蒸发速度减慢,导致水面下降的速度也减慢。

其次,我们还可以观察到在水面接近刻度线的时候,下降速度更加缓慢。

这是因为水分子在接近容器壁时,会受到壁面的吸附力影响,导致水分子在壁面上形成一层薄膜,减缓了水分子的蒸发速度。

此外,我们还可以观察到在一定时间范围内,水面的下降速度是相对稳定的。

这意味着在这个时间段内,水的蒸发速度是相对恒定的。

这可以帮助我们更好地理解时间的概念,以及如何通过观察物理现象来测量时间。

结论:通过这个实验,我们发现用水来测量时间是一种有趣而有效的方法。

通过观察水面的下降速度,我们可以得出一些关于时间的结论。

然而,需要注意的是,这种方法并不是非常精确,因为水的蒸发速度受到环境条件的影响。

因此,在日常生活中,我们仍然需要依赖更加准确的时间测量工具,如钟表和计时器。

尽管如此,这个实验仍然提供了一种有趣的方式来理解时间的概念,并让我们在实践中探索物理现象。

《用水测量时间》试课稿一、揭题1.上课,同学们好,请坐。

同学们,现在几点钟了?你的第一反应是不是看手表、看手机。

今天,我们暂时撇开这些高科技的工具,来挑战利用我们生活中常见的一些东西来测量时间,看,这个烧杯里有什么东西?对,水,能不能用水来测量时间。

板书课题二、发现问题1.你觉得用水测量时间可行吗?或者说你觉得有什么困难?第一排男生,你来说。

哦,你很疑惑是吧,很难把时间和水这两者联系在一起是吗?带着你的疑惑继续思考。

后面的女生,你来说,你去北京玩的时候,在故宫里看过有一个水钟。

所以,你觉得应该可以用水测量时间是吗?你的旅游很有收获。

时间的流逝有匀速的,(前面的课一定学得很认真)水流动有规律吗?水流动是匀速的吗?三、探究水流的规律1.接下来我们就来研究水流的到底有什么规律?我们用到的实验材料有:看这个铁架台上,上面的圆环里放着滴漏,是一个矿泉水瓶去掉底部,在瓶盖上戳一个洞,下面放着一个100毫升的量杯用来借助滴漏里流下的水,还有烧杯,里面已经盛着300毫升的水,还有一个小烧杯、滴管备用,2.实验的过程是怎么做的?请大家看来一段视频。

仔细看。

从这段视频里,你觉得我们这个实验中最要注意的是什么?对,合作,一人先用大拇指摁住滴漏的出水口,一人把300毫升的水倒进滴漏里,第3个人喊“开始”马上摁下秒表,还有1人盯着量杯看,水接到100毫升时马上喊“到”,这是看秒表的人听到到这个指令在记录本上计下时间。

重复做3次,每次重新开始时都要从备用小烧杯中用滴管取水加满300毫升。

这是我们的记录表格,3次后取中间数。

3.收集数据:每个小组把你们3次的中间数报过来,板书。

通过这次测量,我们能不能去推测一下同样也是用300毫升水里流出,当量杯里的水上升到10毫升时、50毫升时、300毫升时需要多少时间?小组内讨论。

讨论完后把你们的推测数据写在这一栏。

说说你们组的推测理由。

哦,你们认为10毫升是刚才100毫升的十分之一,所以所用的时间也是十分之一,以此类推50毫升、300毫升对吗?我看一下,你们的推测理由是什么?哦,和这组的想法一样,一样的请举手。

《用水测量时间》教学设计五年级

教材:教科版小学科学五(下)第二单元第4课

教学目标:

1.认知目标:

⑴知道古代几种常见的水钟,以及每种水钟的制作原理。

⑵初步理解流水为什么能够用作计时工具,思考流水的快慢与时间快慢的关系。

2.探究目标

引导学生经历记录50毫升缓慢地流完需要多少时间的活动过程,并根据已有的经验进行推测和验证。

3.情感目标

激发学生对古人制作水钟的聪明才智的由衷赞叹,以及参与科学探究的热情。

教学重点:

理解利用流水的等时性可以制成计时工具,了解各种水钟的制作原理。

教学难点:

能记录好流完50毫升水所需的时间,并根据已有的经验进行推测和验证。

教学准备:

1.演示材料:时钟一个、滴漏实验装置一套、烧杯、滴管、水笔

2.分组实验:滴漏实验装置一套、500和250毫升烧杯各一只、滴管一个、毛巾、适量的红墨水、

实验报告单

3.课件:用水测量时间

执教教师:马春华

教时:一教时

教学过程:

一、谈话导入

1.出示时钟:同学们看!老师给你们带来了什么?(师把时钟挂在黑板上)你们知道我们用时钟来

干什么?

2.提问:你们知道古时候的人是用什么计时工具来计时的?

3.课件出示圭表和日晷以及沙漏。

4.课件出示水钟:这是古人用来计时的水钟,那么古人是怎么会想到用流水来计时的,你们知道吗?

5.揭题:今天这节课老师就和同学们一起来研究用水测量时间。

(板书课题:用水测量时间)

二、学习新课

1.测量流完50毫升(300毫升到250毫升)的水所需的时间

⑴教师介绍并演示漏水实验装置。

⑵谈话:下面老师要请同学们测量从300毫升水中流完50毫升的水需要多少时间,(说明:饮料瓶

里的水要加到300毫升的刻度,如果多加了或少加了,我们可以用滴管来调整。

)

⑶提问:那么,我们怎么知道流完的是50毫升的水呢?

⑷谈话:你们会用这个装置吗?(指时钟)这个时钟就给同学们计时用。

⑸学生分组实验,教师巡视。

⑹汇报交流:请你们来汇报一下你们组流完50毫升的水用去了多少时间(全部组)。

⑺谈话:对于刚才你们做的实验,你们满意吗?有没有要改进的地方?

⑻谈话:想再试一下吗?首先请每组小声商量一下自己组内的分工。

为了让我们的测量数据更精确,我们每组要测量2次,并取2次的平均值作为我们最后的数值,并把所有的实验数据记录在老师提供的实

验报告单中。

课件出示:

实验一:

测量流完50毫升水用去的时间实验报告单

(水位:300毫升到250毫升)

⑵课件出示

实验二:

测量流完10毫升水用去的时间实验报告单

1

1.课件出示:动手试试:设计制作一个每分钟正好滴60滴水的滴漏。

2.提问:要做成这个装置,你认为我们需要控制好那些条件?

五、板书设计

用水测量时间

测量流完50毫升水用去的时间汇总表

1。