城市雨洪计算方法

- 格式:docx

- 大小:19.42 KB

- 文档页数:4

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)雨水流量是研究城市排水系统设计和防洪工程中的重要参数。

目前常用的雨水流量计算方法是基于雨水流量公式进行。

本文将详细介绍雨水流量公式的计算过程与结果。

一、理论背景雨水流量公式是通过对降雨特点的分析,以及流域面积、地形、土壤类型等因素的考虑,推导出的一种计算雨水流量的方法。

雨水流量公式的应用可以帮助工程师有效地评估和设计城市排水系统,确保其具有良好的抗洪能力和排水效果。

二、常见的雨水流量公式1. 曼宁公式曼宁公式是计算河流或渠道中雨水流量的一种经验公式,常用于城市排水系统的设计与规划。

该公式的基本形式为:Q = C × A × R^2/3 ×S^1/2,其中Q代表雨水流量,C为曼宁系数,A为截面面积,R为湿周(即水流与湿周长的比值),S为水流的比降。

2. 多项式公式多项式公式是通过对实测雨水流量数据进行分析和拟合得到的一种较为精确的计算方法。

多项式公式的形式为:Q = a × A^b × C^c × R^d × S^e,其中a、b、c、d、e是经验系数,A、C、R、S分别为截面面积、湿周、湿周与截面面积的比值、水流的比降。

3. 水动力学模型水动力学模型是基于流体动力学原理建立的一种计算雨水流量的方法。

通过对流速、水位、涌浪等水力要素的观测,运用数值解法求解流体动力学方程,得到雨水流量的准确计算结果。

三、计算过程以曼宁公式为例,现将具体的计算过程进行说明。

步骤一:确定曼宁系数根据河流或渠道的特征,选择合适的曼宁系数。

曼宁系数的选择需考虑流域的地貌、土壤类型、河床或渠道的形状等因素。

步骤二:测量截面面积和湿周在河流或渠道选取一截面进行测量,测量得到截面的面积A和湿周R。

步骤三:查阅水流比降表根据所在地区的地形特征,查询水流比降表,得到水流的比降S。

步骤四:代入公式进行计算将步骤一至步骤三所得数据代入曼宁公式,即可计算出雨水流量Q 的数值。

雨水流量计算公式(含北京市暴雨计算公式)在水文学中,雨水流量计算是用于估算暴雨期间径流量的重要方法之一。

通过计算雨水流量,可以评估洪水的规模和可能引发的灾害,为防洪防灾工作提供科学依据。

本文将介绍雨水流量计算的基本原理,并详细介绍北京市暴雨计算公式。

一、雨水流量计算的基本原理雨水流量指的是洪水期间单位时间内通过某一截面的水流量,通常以立方米每秒(m³/s)作为单位。

计算雨水流量需要考虑降雨强度、径流系数和流域面积等因素。

1. 降雨强度降雨强度是指单位面积上单位时间内的降雨量,通常以毫米每小时(mm/h)作为单位。

降雨强度的大小与降雨的时间、面积和强度有关。

在雨水流量计算中,一般使用规模较大、强度较高的暴雨降雨数据进行计算。

2. 径流系数径流系数是指在一定的降雨条件下,流域径流量与总降雨量的比值。

径流系数反映了降雨径流产生的程度,是衡量流域水文特征的重要指标之一。

径流系数的大小受到流域土壤类型、地形地貌、植被覆盖和土地利用等因素的影响。

3. 流域面积流域面积是指雨水流量计算过程中涉及到的降雨流域的总面积大小。

流域面积的大小直接影响到雨水流量的大小,通常使用平方千米(km²)作为单位。

二、北京市暴雨计算公式北京市位于北方地区,夏季暴雨频繁,洪水灾害防治工作十分重要。

为了科学合理地估算暴雨期间的雨水流量,北京市制定了一套适用的暴雨计算公式。

北京市暴雨计算公式主要包括两部分:暴雨历时和暴雨强度计算。

1. 暴雨历时计算暴雨历时是指暴雨开始至结束的总时间。

根据北京市的统计数据和气象观测资料,暴雨历时通常为4小时,既适用于一般暴雨情况下的计算。

2. 暴雨强度计算暴雨强度是指单位时间内的降雨量,通常以毫米每小时(mm/h)作为单位。

北京市暴雨计算公式根据历史观测数据和统计分析,给出了不同小时暴雨强度的计算公式。

以下是北京市暴雨计算公式的示例:- 1小时暴雨强度计算公式:I = 2.23 * (A/B)^1/3- 2小时暴雨强度计算公式:I = 1.59 * (A/B)^1/3- 3小时暴雨强度计算公式:I = 1.39 * (A/B)^1/3其中,I表示暴雨强度,单位为mm/h;A表示流域面积,单位为km²;B表示径流系数。

暴雨流量计算方法和步骤汇总

一、设计频率确定:

设计频率是暴雨流量计算的基础,可以根据所在地的降雨资料和工程

的要求来确定,常见的设计频率有2年、5年、10年、20年等。

二、计算降雨量:

根据设计频率和所在地的降雨统计资料,可以推测出相应的设计雨量。

常见的推测方法有平均降雨强度法、杰森定律法和个例法等。

三、确定流域面积:

流域面积是指暴雨流量计算的范围,一般是指水流汇集的区域。

可以

通过地理信息系统(GIS)或测算方法来确定。

四、计算时程单位线:

时程单位线是描述雨水径流随时间的变化规律的曲线,可以通过统计

降雨资料和水文资料,使用时程单位线法计算出来。

时程单位线反映的是

单位面积上的径流量随时间的变化规律。

五、单位线法计算:

单位线法是暴雨流量计算的常用方法,主要包括以下几个步骤:

1.将流域面积等分成若干小面积。

2.根据小面积的时程单位线和面积比例,计算每个小面积的单位线。

3.将各个小面积的单位线叠加,得到总的单位线。

4.根据总的单位线和设计雨量,计算出瞬时流量。

5.将瞬时流量积分得到单位时间内的总流量。

六、流量计算:

根据瞬时流量和计算时间间隔,可以计算出单位时间内的总流量。

可以使用Simpson法、矩形法等数值计算方法。

以上就是暴雨流量计算方法和步骤的汇总。

需要注意的是,在实际应用中还需考虑降雨的时空分布、流域的特性等因素。

同时,暴雨流量计算是一个复杂的过程,需要具备相关的水文学和水利工程知识。

雨水流量计算公式在城市规划和城市排水系统设计中,雨水流量计算是一项非常重要的工作。

通过合理计算雨水流量,可以确定排水系统的容量和设计要求,以确保在暴雨期间有效排除雨水,防止城市内涝现象的发生。

本文将介绍雨水流量计算的基本原理和常用公式。

一、雨水流量计算的基本原理雨水流量计算是根据雨水的产生、收集和排水原理来进行的。

当降雨发生时,一部分雨水通过自然径流方式回归大气,而另一部分雨水则通过地面或建筑物的收集流入排水系统。

计算雨水流量的目的是为了确定排水系统所需的运行能力和结构参数,以便能够有效地排除雨水,预防城市内涝。

二、常用的1. 均匀雨水流量计算公式:常用的雨水流量计算公式可以分为均匀雨和非均匀雨两种情况。

首先来看均匀雨水流量计算公式,即在一定时间内,雨水在单位时间内的平均降雨强度相同。

均匀雨水流量计算公式如下:Q = C × A × i其中,Q表示雨水流量,C表示流量系数,A表示收集面积,i表示单位时间的平均降雨强度。

2. 非均匀雨水流量计算公式:在实际情况中,降雨强度常常是不均匀的。

为了更准确地计算雨水流量,我们需要使用非均匀雨水流量计算公式。

非均匀雨水流量计算公式如下:Q = Σ (C × A × i)即雨水流量等于各个时间段降雨强度与对应时间段雨水流量的乘积之和。

3. 测点雨水流量计算公式:在实际的城市排水系统设计中,往往需要对特定的测点进行流量计算,以确定流量峰值和相应的排水能力。

测点雨水流量计算公式如下:Q = C × A × i × d其中,Q表示测点的雨水流量,C表示流量系数,A表示收集面积,i表示单位时间的平均降雨强度,d表示持续时间。

三、流量系数的确定在雨水流量计算中,流量系数是一个重要的参数,它反映了雨水流入排水系统的效率。

不同的场地和不同的雨水收集方式会有不同的流量系数。

根据实际情况,常用的流量系数可以参考以下数值范围:- 大型商业区、住宅区和工业区:0.5-0.8- 路面和人行道:0.9-1.0- 屋顶和其他建筑物表面:0.7-0.9- 自然地面:0.15-0.25流量系数的确定需要考虑到地面材料、坡度、排水系统设计和实际应用情况等因素。

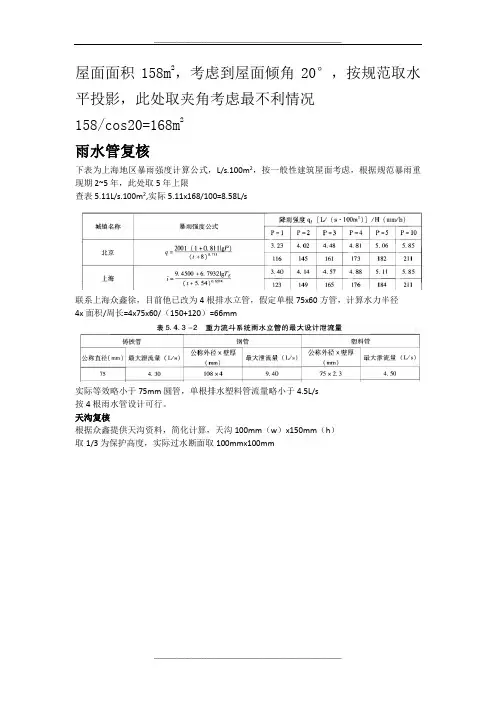

屋面面积158m2,考虑到屋面倾角20°,按规范取水平投影,此处取夹角考虑最不利情况

158/cos20=168m2

雨水管复核

下表为上海地区暴雨强度计算公式,L/s.100m2,按一般性建筑屋面考虑,根据规范暴雨重现期2~5年,此处取5年上限

查表5.11L/s.100m2,实际5.11x168/100=8.58L/s

联系上海众鑫徐,目前他已改为4根排水立管,假定单根75x60方管,计算水力半径

4x面积/周长=4x75x60/(150+120)=66mm

实际等效略小于75mm圆管,单根排水塑料管流量略小于4.5L/s

按4根雨水管设计可行。

天沟复核

根据众鑫提供天沟资料,简化计算,天沟100mm(w)x150mm(h)

取1/3为保护高度,实际过水断面取100mmx100mm

参照上式计算如下:

q=0.9x3.89x10-5x(100x100)1.25x1x1=3.51L/s

对于长天沟,取折算系数0.9

3.51x0.9=3.15L/s

分4根立管排水,3.15x4=12.6>8.58,理论上可行

以上数据,当天沟溢水可能流入室内时,需要x1.5系数

雨水立管根据目前计算公式肯定可行。

天沟8.58x1.5=12.87略大于12.6,考虑到众鑫天沟节点图断水面积略大于100x100,理论上基本可行。

暴雨流量计算方法和步骤引言:暴雨流量是指暴雨期间单位时间内过一定涵容量的断面的径流量,是城市洪水灾害预测和防治中的重要参数。

暴雨流量计算是根据大气环流、降水形态、降水量、地表特征等因素,通过数学模型计算得出的。

本文将介绍暴雨流量计算的常用方法和步骤。

一、暴雨流量计算方法:1.单位线法:即根据不同暴雨频率及其历时,通过单位线方法揭示暴雨过程的时空分布规律和径流量的关系,然后通过设计频率的单位线乘以实际暴雨过程历时,即可计算出暴雨流量。

2.单位面积法:即根据暴雨产流过程的特点,将流域划分为一系列面积大小相等的单元,利用每个单元上的降雨量与径流量的关系,计算得到整个流域的暴雨流量。

3.经验公式法:通过历史洪水事件的统计数据和实测数据,寻找暴雨降雨量与洪水流量之间的经验公式,根据给定的暴雨降雨量,通过经验公式计算得出暴雨流量。

4.数学模型法:利用物理方程或统计模型等,通过观测数据拟合出洪水流量与降雨量之间的关系。

这种方法通常需要大量的观测数据和计算资源。

二、暴雨流量计算步骤:根据上述方法,暴雨流量计算通常包括以下步骤:1.收集数据:收集相关的气象数据、地形数据和水文数据等。

包括年降水量、暴雨频率、区域降水特征,流域面积、地形起伏以及土壤类型等信息。

2.预处理数据:对收集到的数据进行预处理和分析。

包括数据清洗、数据间的关系分析和处理,排除异常数据等。

3.选择计算方法:根据实际情况和相关要求,选择合适的计算方法。

比如单位线法适用于较大流域和流域面积分布均匀的情况,而单位面积法适用于小流域和流域面积分布不均匀的情况。

4.暴雨径流计算:根据选择的计算方法,进行暴雨径流计算。

如单位线法中,计算每个历时区间的单位线,再与实际降雨过程相乘得出单位线过程的流量,再将不同历时的单位线流量相加得到总的暴雨流量。

5.结果分析:对计算得到的暴雨流量进行分析和评估。

包括计算结果的合理性检验、灵敏性分析、计算误差的评估等。

6.结果应用:根据分析结果,对洪水防治、规划设计等工程提出建议和措施。

城市道路雨水量计算方法与雨水口设置在城市建设和规划中,道路雨水管理是一个重要的方面。

合理计算雨水量以及科学设置雨水口是确保城市道路排水系统正常运行的关键。

本文将介绍城市道路雨水量计算方法和雨水口设置的相关内容。

一、城市道路雨水量计算方法计算城市道路雨水量是为了合理设计城市道路排水系统,防止因雨水积聚引发洪水和道路积水的问题。

常用的城市道路雨水量计算方法有以下几种。

1. 美国合理公式法(Rational Method)美国合理公式法适用于小流域的计算,通过公式Q=CIA计算雨水量。

其中Q为径流流量,C为径流系数,I为降雨强度,A为小流域面积。

该方法计算简单,适用范围广,但不考虑道路汇流、地形和土壤的影响。

2. 美国时序分析法(Sequential Rainfall Analysis Method)美国时序分析法将道路排水系统视为具有一定存储能力的系统,通过分析连续的降雨序列来计算雨水量。

该方法能较好地考虑到道路汇流和排水系统的影响,适用于中等大小城市的道路雨水量计算。

3. 坡面产流法(Runoff Coefficient Method)坡面产流法考虑到降雨在道路上产生的流量和径流总量之间的关系,通过经验系数来计算道路的径流流量。

该方法适用于小面积和单一类型的道路,计算简单但精度较低。

4. 物理模型法(Physical Model Method)物理模型法通过建立道路雨水模型,考虑道路形态、坡度、排水设施等因素来计算雨水量。

该方法精度较高,适用于大型城市和重要道路的雨水计算,但需要较多的细节和数据。

二、雨水口设置雨水口是城市道路排水系统中的重要设施,主要用于收集和排放雨水。

合理设置雨水口可以确保道路畅通和排水效果。

以下是关于雨水口设置的一些建议。

1. 雨水口数量和密度根据城市道路的不同情况和预计的雨水量,确定雨水口的数量和密度。

一般来说,雨水口的数量应根据道路宽度和流量来决定,以确保雨水能够及时排放。

城市雨洪计算方法城市雨洪计算是一项极为复杂的课题,它涉及的因素很多。

木文仅就城市化后,根据城市小流域不透水面积的增加和排水管(渠)存在的这一特点,采用不稳定流和部分汇流的计算方法,建立了一套较完整的城市雨洪计算公式,最后通过模拟资料验证,该结果是合理的。

目前城市小流域雨洪流量的计算方法有推理公式,scs和单位线三种方法,其中以推理公式应用的较多。

但随着城市建设的发展,不透水复盖而积和排水系统的不断扩大,该公式己不完全适宜用于城市小流域雨洪的计算,这主要是因为现行推理公式推算的基础条件和城市化后的雨城市雨洪利用的研究现状与发展方向城市雨洪利用是针对城市开发建设区域内的屋顶、道路、庭院、广场、绿地等不同下垫面降水所产生的径流,采取相应的集、蓄、渗、用、调等措施,以达到充分利用资源、改善生态环境、减少外排径流量、减轻区域防洪压力的目的,系寓资源利用于灾害防范之中的系统工程。

与缺水地区农村雨水收集利用不同,城市雨洪利用不是狭义的利用雨水资源和节约用水,它还包扌舌减缓城区雨水洪涝,回补地下水减缓地下水位下降趋势,控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。

因此,城市雨洪利用是一项多目标综合性技术,我国在这方而的研究和应用尚处在起步阶段,需要在全而把握国内外现状的基础上明确方向,更加深入、系统地开展研究,为进一步推广应用奠定基础。

研究现状1.1国外雨洪利用研究和应用现状国外对雨洪利用技术的研究己经较为成熟,基木形成了相应的理论体系和完善的技术措施,并开发生产出了系列化的设备。

特别是在雨洪利用的水文计算方而国外己有一些成熟的模型。

雨洪利用管道的计算一般有推理公式法和过程线法。

推理公式法的计算精度不易准确把握,有时计算结果比实测值大1倍。

过程线方法计算结果比较准确,但计算过程复杂,往往需要借助于计算机完成。

英、美等国家较大流域的雨水管渠设计自70年代就使用基于计算机的过程线方法, 开发岀了一些适用的计算机模型,如英国环境部及全国水资源委员会的沃林福特程序(Wallingford Procedure)>美国环境保护署编制的暴雨雨水管理模型SWMM(Storm Water Management Model)>美国陆军工程兵团水文工程中心提岀并应用于城市和非城市集水区域的降雨-汇流-水质模型STORM、丹麦水利研究所开发的MOUSE模型、Beven和Kirkby于1979年开发的MOUSE、美国农业部(USDA)开发的SWAT(Soil and Water Assessment)模型、德国DORSCH *****公司设计开发的HydroCAD等等。

防洪工程常用计算公式在抗洪抢险中,经常遇到一些技术问题,也就是暴雨、洪水、河道、水库的设计洪水、校核洪水、河道过洪能力计算问题,本人把一般常用的水利水电工程计算公式摘录如下,以供大家在抗洪抢险中参考、探讨:㈠暴雨洪水设计⑴暴雨设计:暴雨:12 小时降雨量达到30 毫米或者24小时降雨量达到50毫米时称为暴雨。

每小时以内的降雨量达到20 毫米也称为暴雨。

设计暴雨的计算公式:①设计点雨量计算公式:Htp=KpHt(式中:Ktp――设计点雨量;K 皮尔逊曲线值;Ht――最大雨量均值;t ――欲求时间;)②设计面雨量计算公式:Ht面=atHt(式中:Ht面——设计面雨量;at——暴雨线性系数;Ht——设计历时点雨量;at 、bt ――暴雨线性拟合系数;)③暴雨系数计算公式:at=(式中:at、bt——线性拟合参数;F——流域面积;)④多年平均径流量计算公式:Wp=1000yF(式中:Wp多年平均径流量;y――多年平均径流深;F――流域面积;)⑤设计频率年径流深计算公式:yp=yKp(式中:y――多年平均径流深;Kp频率模比系数;)⑥多年平均年径流系数计算公式:a =y/x =W/1000Fx(式中:a 多年平均年径流系数;y――年径流深;x 多年平均降雨量;)⑵洪水设计:①洪水特征:一般常用洪峰流量、洪水总量、洪水过程线三个要素表示。

洪水设计的概念:一次降雨形成的洪水过程线,反映洪水的外形,过程线上的最大值就是洪峰流量,用Q表示。

洪峰最高点就是洪峰水位,用Z表示。

洪水过程线和横坐标所包围的面积,经过单位面积换算求得,就是洪水总量,用W表示。

洪水过程线的底宽是洪水总历时,用T 表示。

从开始涨水到洪峰流量的历时称为涨水历时,用t1 表示。

从洪峰到洪水下落到终止的历时称为落水历时,用t2 表示。

洪水总历时等于涨水历时和落水历时之和。

即T=t1 t2 。

一般情况下,一次降雨形成的洪水过程称为单式洪水过程。

相邻两次以上的降雨,前面降雨形成的洪水没有泄完,后面降雨形成的洪水接踵而来,称为复式洪水过程。

城市道路雨水量计算方法与雨水口设置城市发展过程中,道路建设是一个重要的环节。

而在道路建设中,雨水排水是一项非常重要的任务。

有效的雨水排水系统能够减少城市内涝的发生,确保交通畅通和城市的可持续发展。

因此,城市道路雨水量的准确计算方法及合理的雨水口设置成为研究和规划的重点。

一、城市道路雨水量计算方法为了准确计算城市道路雨水量,我们需要考虑以下几个因素:降雨量、道路面积、透水率、雨水径流等。

1. 降雨量降雨量是计算雨水量的基础,可以通过气象数据或历史降雨数据获取。

一般根据统计学原理,选取适当的设备进行监测,如雨量计或气象站等。

根据统计数据,可以得到不同时间段的降雨量,用于计算雨水量。

2. 道路面积道路面积是计算雨水量的另一个重要因素,需要测量或估算道路的有效面积。

有效面积即雨水能够直接流入下水道的道路区域,一般为道路的横截面积减去路灯、树木等不可透水部分的面积。

3. 透水率透水率指的是道路表面的渗透能力,通常用百分比来表示。

一般情况下,道路表面有着不同的材料和结构,透水率也会有所不同。

透水率越高,雨水流失越快,需要计入总体雨水量的部分就会减少。

4. 雨水径流雨水径流是指雨水从道路表面流入下水道的过程。

根据不同的降雨强度和道路设计,雨水径流会有所不同。

在计算雨水量时,需要根据具体情况来确定雨水径流的比例。

基于以上几个因素,我们可以综合计算城市道路的雨水量。

一般常用的计算方法包括理论计算法和实测计算法。

理论计算法是通过利用数学公式和相关参数来计算雨水量。

根据地理环境、气象条件和道路设计等因素,确定适当的公式和参数,进行计算。

该方法适用性较广,但需要准确的参数和理论基础支持。

实测计算法是通过实地调查和实测数据来计算雨水量。

具体而言,在道路建设完成后,通过设置雨水监测设备,记录降雨量和雨水径流等数据来计算雨水量。

该方法需要长时间的实测和数据统计,准确性较高。

二、雨水口设置雨水口是城市道路雨水排水系统中的关键设施之一,在道路设计中需要合理设置和布置,以确保雨水的畅通排出。

雨水量计算公式雨水量的计算是气象学中的一项重要任务,在农业、水资源管理和城市规划等领域具有广泛的应用价值。

通过准确计算雨水量,可以更好地了解降雨的分布特点,预测洪涝灾害和干旱情况,从而提供科学的决策依据。

下面将介绍常用的雨水量计算公式及其应用。

1. 雨强计算公式雨强指单位时间内单位面积上的降雨量,通常用毫米/小时表示。

计算雨强的常用公式有以下两种:1.1. 故布尔公式故布尔公式是一种经验公式,适用于强度较大且不规则的降雨过程。

公式表达如下:I = (P/T) * 60其中,I为雨强(mm/h),P为总降雨量(mm),T为持续时间(分钟)。

1.2. 极值法极值法是一种统计方法,适用于一定时间范围内的连续降雨过程。

具体步骤如下:1) 将给定降雨过程划分为若干时间段;2) 对每个时间段内的降雨量进行排序,得到一系列值;3) 选取指定的百分位(如85%或90%)对应的降雨量作为雨强。

2. 雨量计算公式雨量是指单位面积上的降雨总量,通常用毫米表示。

计算雨量的常用公式有以下三种:2.1. 简化雨量计算公式简化雨量计算公式可用于计算常规的单次降雨事件,公式表达如下:R = (P * A) / 10000其中,R为雨量(mm),P为总降雨量(mm),A为实测面积(m²)。

2.2. 克里希温公式克里希温公式适用于较大范围的降雨事件,公式表达如下:R = (P * A) / (100 * E)其中,R为雨量(mm),P为总降雨量(mm),A为实测面积(m²),E为流域面积(km²)。

2.3. 等效雨量法等效雨量法是一种简化计算方法,将连续的降雨过程转化为等效雨量,适用于水资源管理和抗旱预测等领域。

计算公式如下:R = (P * A) / (100 * E * I)其中,R为雨量(mm),P为总降雨量(mm),A为实测面积(m²),E为流域面积(km²),I为雨强(mm/h)。

暴雨流量计算方法和步骤谭炳炎汇编二。

八年四月于成都详细计算方法和步骤如下(泥石流河沟汇流特点:全面汇流;<tc;)1、F全面汇流,从地形图上量取;f部分汇流,即形成洪峰流量的部分面积,调查确定后从地形图上量取;2、L从地形图上量取;(分水岭至出口计算断面处的主沟长度)3、J主河沟平均坡降;(实测或地形图上量取)J={(Z0+Z1)•U+(Z1+Z2)•U+……(Z n-1+Zn)•U-2Z0L}/L2当Z0=0时,上式变为:J={Z1-U+(Z1+Z2)•U+……(Z n-1+Zn)•Ln}/L2fa3-1、J1/3;计算3-2、J1/4;计算4、H24年均最大24小时雨量(mm);查等值线图或采用当地资料;5、Cv、Cs:Cv---变差系数(反映各次值与多年平均值的相对大小)Cs----偏差系数(反映各次值的偏差情况);与当地的地理位置、降雨、地形、地貌、植被及汇水面积等因素有关。

一般地区:Cs=3.5Cv梅雨期:Cs=3〜4Cv台风期:Cs=2〜3.CvCv>0.6的地区:CsY.0CvCv<0.45的地区:Cs=4.0CvCv24最大24小时暴雨变差系数,查等值线图或采用当地资料;6、Kp查皮尔逊m型典线的模比系数表;7、H24P设计频率p的最大24小时雨量(mm);H24p=KpH248、n值暴雨强度衰减指数;其分界点为一小时,n取值通常按下列二位小数取值:0.3、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、当t<1小时:取n=n i;查图或采用当地资料;多数情况都处于24>t>1小时这一状况:取n=n2;求法:(1):查图(!)(2):采用当地资料;1)、四川省水文手册计算方法:手册给出了:10分钟、1小时、6小时、24小时、1日、3日、7日、和可能最大24小时等最大时段的暴雨和Cv等值线图、皮尔逊田型典线的模比系数Kp表供naan查用。

防洪工程常用计算公式在抗洪抢险中,经常遇到一些技术问题,也就是暴雨、洪水、河道、水库的设计洪水、校核洪水、河道过洪能力计算问题,本人把一般常用的水利水电工程计算公式摘录如下,以供大家在抗洪抢险中参考、探讨:㈠暴雨洪水设计⑴暴雨设计:暴雨:12小时降雨量达到30毫米或者24小时降雨量达到50毫米时称为暴雨。

每小时以内的降雨量达到20毫米也称为暴雨。

设计暴雨的计算公式:①设计点雨量计算公式:Htp=KpHt(式中:Ktp——设计点雨量;Kp——皮尔逊曲线值;Ht——最大雨量均值;t——欲求时间;)②设计面雨量计算公式:Ht面=atHt(式中:Ht面——设计面雨量;at——暴雨线性系数;Ht——设计历时点雨量;at、bt——暴雨线性拟合系数;)③暴雨系数计算公式:at=(式中:at、bt——线性拟合参数;F——流域面积;)④多年平均径流量计算公式:Wp=1000yF(式中:Wp——多年平均径流量;y——多年平均径流深;F——流域面积;)⑤设计频率年径流深计算公式:yp=yKp(式中:y——多年平均径流深;Kp——频率模比系数;)⑥多年平均年径流系数计算公式:α=y/x =W/1000Fx(式中:α——多年平均年径流系数;y——年径流深;x——多年平均降雨量;)⑵洪水设计:①洪水特征:一般常用洪峰流量、洪水总量、洪水过程线三个要素表示。

洪水设计的概念:一次降雨形成的洪水过程线,反映洪水的外形,过程线上的最大值就是洪峰流量,用Q表示。

洪峰最高点就是洪峰水位,用Z表示。

洪水过程线和横坐标所包围的面积,经过单位面积换算求得,就是洪水总量,用W表示。

洪水过程线的底宽是洪水总历时,用T表示。

从开始涨水到洪峰流量的历时称为涨水历时,用t1表示。

从洪峰到洪水下落到终止的历时称为落水历时,用t2表示。

洪水总历时等于涨水历时和落水历时之和。

即T=t1 t2。

一般情况下,一次降雨形成的洪水过程称为单式洪水过程。

相邻两次以上的降雨,前面降雨形成的洪水没有泄完,后面降雨形成的洪水接踵而来,称为复式洪水过程。

《灌溉与排水工程设计规范》表3.1.2灌溉设计保证率表3.3.3灌排建筑物、灌溉渠道设计防洪标准3.3.3灌区内必须修建的排洪沟(撇洪沟),其防洪标准可根据排洪流量的大小,按5~10a 确定。

附录C 排涝模数计算C.0.1经验公式法。

平原区设计排涝模数经验公式: Q=KR m A n (C.0.1)式中:q ——设计排涝模数(m 3/s ·km 2) R ——设计暴雨产生的径流深(mm )K ——综合系数(反应降雨历时、流域形状、排水沟网密度、沟底比降等因素) m ——峰量指数(反应洪峰与洪量关系) N ——递减指数(反应排涝模数与面积关系)K 、m 、n 应根据具体情况,经实地测验确定。

(规范条文说明中有参考取值范围) C.0.2平均排除法1平原区旱地设计排涝模数计算公式: )12.0.(4.86-=C TRq d 式中 q d ——旱地设计排涝模数(m 3/s ·km 2) R ——设计暴雨产生的径流深(mm ) T ——排涝历时(d )。

说明:一般集水面积多大于50km 2。

参考湖北取值,K=0.017,m=1,n=-0.238,d=32.平原区水田设计排涝模数计算公式:)22.0.(4.86'1----=C TFET h P q w 式中q w ——水田设计排涝模数(m 3/s ·km 2)P ——历时为T 的设计暴雨量(mm ) h 1——水田滞蓄水深(mm )ET`——历时为T 的水田蒸发量(mm ),一般可取3~5mm/d 。

F ——历时为T 的水田渗漏量(mm ),一般可取2~8mm/d 。

说明:一般集水面积多小于10km 2。

h 1=h m -h 0计算。

h m 、h 0分别表示水稻耐淹水深和适宜水深。

《土地整理工程设计》培训教材第四章农田水利工程设计第二节:(五)渠道设计流量简化算法1.续灌渠道流量推算 (1)水稻区可按下式计算ηαt Ae3600667.0Q =式中:α——主要作物种植比例(占控制灌溉面积的比例)。

浙江省各城市暴雨强度公式以下是浙江省各城市暴雨强度公式表,其中包括城市名称和对应的暴雨强度公式。

资料年数及起止年份和选样方法也列出来了。

杭州市的暴雨强度公式为i=57.694+53.476lgP1.008(t+31.546)。

临安市的暴雨强度公式为i=7.846+6.154lgP0.623(t+6.124)。

富阳市的暴雨强度公式为i=19.522+13.313lgP0.791(t+19.584)。

桐庐市的暴雨强度公式为i=36.676+25.220lgP(t+28.149)0.940.建德市的暴雨强度公式为i=16.477+13.237lgP(t+13.427)0.806.淳安市的暴雨强度公式为i=11.176+8.892lgP(t+11.470)0.734.宁波市的暴雨强度公式为i=99.380+85.038lgP(t+32.196)1.113.余姚市的暴雨强度公式为i=15.356+12.026lgP(t+13.474)0.751.慈溪市的暴雨强度公式为i=32.937+24.079lgP(t+29.767)0.860.鄞州市的暴雨强度公式为i=7.004+7.683lgP(t+6.536)0.613.奉化市的暴雨强度公式为i=67.912+51.552lgP1.041(t+29.294)。

镇海市的暴雨强度公式为i=64.220+51.572lgP(t+32.135)1957-2006.宁海市的暴雨强度公式为i=16.539+10.669lgP(t+15.435)1958-1996.其中,i代表暴雨强度,P代表降雨量,t代表温度。

每个城市的暴雨强度公式都是根据历史数据和理论分布计算出来的。

暴雨强度公式是根据设计降雨重现期和降雨历时计算出暴雨强度的公式。

其中,采用年最大值法和年多个样法推求的暴雨强度公式对应的重现期转换公式分别为(t+9.823)和1n(T-1)/1n(T-M)或1-(1-e^(-TE))^(T-1),其中TE为年多个样法推求公式的重现期,TM为年大值法推求公式的重现期。

防洪工程常用计算公式2010-8-28 强新泉摘自新浪强新泉的博客在抗洪抢险中,经常遇到一些技术问题,也就是暴雨、洪水、河道、水库的设计洪水、校核洪水、河道过洪能力计算问题,本人把一般常用的水利水电工程计算公式摘录如下,以供大家在抗洪抢险中参考、探讨:㈠暴雨洪水设计?暴雨设计:暴雨:12小时降雨量达到30毫米或者24小时降雨量达到50毫米时称为暴雨。

每小时以内的降雨量达到20毫米也称为暴雨。

设计暴雨的计算公式:①设计点雨量计算公式:Htp=KpHt(式中:Ktp——设计点雨量;Kp——皮尔逊曲线值;Ht——最大雨量均值;t——欲求时间;)②设计面雨量计算公式:Ht面=atHt(式中:Ht面——设计面雨量;at——暴雨线性系数;Ht——设计历时点雨量;at、bt——暴雨线性拟合系数;)③暴雨系数计算公式:at=(式中:at、bt——线性拟合参数;F——流域面积;)④多年平均径流量计算公式:Wp=1000yF(式中:Wp——多年平均径流量;y——多年平均径流深;F——流域面积;)⑤设计频率年径流深计算公式:yp=yKp(式中:y——多年平均径流深;Kp——频率模比系数;)⑥多年平均年径流系数计算公式:α=y/x =W/1000Fx(式中:α——多年平均年径流系数;y——年径流深;x——多年平均降雨量;)?洪水设计:①洪水特征:一般常用洪峰流量、洪水总量、洪水过程线三个要素表示。

洪水设计的概念:一次降雨形成的洪水过程线,反映洪水的外形,过程线上的最大值就是洪峰流量,用Q表示。

洪峰最高点就是洪峰水位,用Z表示。

洪水过程线和横坐标所包围的面积,经过单位面积换算求得,就是洪水总量,用W表示。

洪水过程线的底宽是洪水总历时,用T表示。

从开始涨水到洪峰流量的历时称为涨水历时,用t1表示。

从洪峰到洪水下落到终止的历时称为落水历时,用t2表示。

洪水总历时等于涨水历时和落水历时之和。

即T=t1+t2。

一般情况下,一次降雨形成的洪水过程称为单式洪水过程。

浅析城市道路雨水量计算一般方法摘要:通过区域内不同地面种类占比,加权平均得到综合径流系数。

根据汇水地区城镇类型等因素,确定雨水管渠设计重现期,进而计算得到汇水地区暴雨强度,最终确定雨水量。

关键词:综合径流系数;暴雨强度;雨水量设计雨水流量计算是城市道路设计的重要内容,其准确性影响到管渠规模的科学合理确定,与工程建设的经济性密切相关。

关系到汇水地区的雨水排放畅通,有效遏制内涝的发生,提供良好的出行条件,进而保障人民正常的生产生活秩序。

1综合径流系数的确定径流系数是一定汇水面积内总径流量与降水量的比值,是任意时段内的径流深度与造成该时段径流所对应的降水深度的比值。

径流系数说明在降水量中有多少水变成了径流,它综合反映了流域内自然地理要素对径流的影响。

《室外排水设计标准(GB50014-2021)》规定了径流系数的取值,按地面种类的不同选用径流系数取值。

表1 径流系数当汇水区地类成分明确时,可按表1规定的地类加权平均计算综合径流系数。

地面种类组成不明时,可按照表2,根据汇水地区所属区域情况综合选定。

表2 综合径流系数2设计重现期与暴雨强度2.1 设计重现期设计重现期是设计暴雨强度两次出现的统计时间间隔。

如果以一年为重现期,按统计规律每年遭遇一次,也就是一年一遇的暴雨强度,设计采用这种大小的城市交通暴雨强度。

重现期越长,暴雨强度越大,相应的设计排水系统的排放能力要求也越大。

设计重现期是根据技术经济比较后确定的,包括汇水区的性质、城镇类型等因素。

表3 设计重现期(年)注:城市规模由城区常住人口数量决定。

2.2 暴雨强度暴雨强度反映降雨的集中程度,暴雨强度越大就代表着降雨量越多。

目前,我国各地已通过数理统计法对暴雨强度公式的计算和确定,积累了完整的自记雨量记录资料。

其计算公式为:式中:q——设计暴雨强度[L/(hm2·s)];P——设计重现期(年);t——降雨持续时间(分钟),t=t1+t2,根据汇水距离、地形坡度、地面类型等计算地面集水时间与管渠内雨水流行时间之和,一般采用5min至15min;A1,C,b,n——参数,根据统计方法进行计算确定。

城市雨洪计算是一项极为复杂的课题,它涉及的因素很多。

本文仅就城市化后,根据城市小流域不透水面积的增加和排水管(渠)存在的这一特点,采用不稳定流和部分汇流的计算方法,建立了一套较完整的城市雨洪计算公式,最后通过模拟资料验证,该结果是合理的。

目前城市小流域雨洪流量的计算方法有推理公式,SCS和单位线三种方法,其中以推理公式应用的较多。

但随着城市建设的发展,不透水复盖面积和排水系统的不断扩大,该公式已不完全适宜用于城市小流域雨洪的计算,这主要是因为现行推理公式推算的基础条件和城市化后的雨.城市雨洪利用的研究现状与发展方向城市雨洪利用是针对城市开发建设区域内的屋顶、道路、庭院、广场、绿地等不同下垫面降水所产生的径流, 采取相应的集、蓄、渗、用、调等措施, 以达到充分利用资源、改善生态环境、减少外排径流量、减轻区域防洪压力的目的, 系寓资源利用于灾害防范之中的系统工程。

与缺水地区农村雨水收集利用不同, 城市雨洪利用不是狭义的利用雨水资源和节约用水, 它还包括减缓城区雨水洪涝, 回补地下水减缓地下水位下降趋势,控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。

因此, 城市雨洪利用是一项多目标综合性技术, 我国在这方面的研究和应用尚处在起步阶段, 需要在全面把握国内外现状的基础上明确方向, 更加深入、系统地开展研究, 为进一步推广应用奠定基础。

研究现状1.1 国外雨洪利用研究和应用现状国外对雨洪利用技术的研究已经较为成熟, 基本形成了相应的理论体系和完善的技术措施, 并开发生产出了系列化的设备。

特别是在雨洪利用的水文计算方面国外已有一些成熟的模型。

雨洪利用管道的计算一般有推理公式法和过程线法。

推理公式法的计算精度不易准确把握, 有时计算结果比实测值大1倍。

过程线方法计算结果比较准确, 但计算过程复杂, 往往需要借助于计算机完成。

英、美等国家较大流域的雨水管渠设计自70年代就使用基于计算机的过程线方法, 开发出了一些适用的计算机模型, 如英国环境部及全国水资源委员会的沃林福特程序(Wallingford Procedure)、美国环境保护署编制的暴雨雨水管理模型SWMM(Storm Water Management Model)、美国陆军工程兵团水文工程中心提出并应用于城市和非城市集水区域的降雨-汇流-水质模型STORM、丹麦水利研究所开发的MOUSE模型、Beven和Kirkby于1979年开发的MOUSE、美国农业部(USDA)开发的SWAT(Soil and Water Assessment)模型、德国DORSCH CONSULT公司设计开发的HydroCAD等等。

这些模型为雨洪利用系统的计算和设计提供了有效的工具。

德国Geiger 教授在《Neue Wege Fur Das Regenwasser》中详细论述雨水渗透方面的技术。

国外很重视雨洪利用相关技术标准和政策措施的配套, 许多国家和地区已经出台了相应的技术手册、规范和标准。

如美国STAFFORD郡的《雨水管理设计手册》、乔治亚州的《雨水管理手册》、北卡罗莱纳州《雨水设计手册》, 维吉尼亚州的《维吉尼亚雨水管理模式条例》等。

此外, 国外还制定相应的立法对雨洪利用给予支持, 如美国的克罗拉多州(1974年)、佛罗里达州(1974年)、宾西法尼亚州(1978年)和维吉尼亚(1999年)分别制定了雨洪管理条例。

这些条例规定新开发区的暴雨洪水洪峰流量必须保持在开发前的水平。

所有新开发区(不包括独户住家)必须实行强制的“就地”滞洪蓄水。

滞洪设施的最低容量均能控制5a 一遇的暴雨径流。

除制定雨洪管理条例外, 联邦和各州还采取了一系列政策, 如使用总税收、发行义务债券、联邦和州给予补贴、联邦贷款和投资分扣方式鼓励人们采用新的雨水处理方法。

由于大面积的应用需求, 国外已经有许多专门的公司研发并生产雨洪利用的专用设备。

如德国GEP公司生产雨水利用的存储罐、过滤器和单户雨水利用的集成设备, 荷兰WAVIN公司生产专用雨水口、雨水连接管道、雨水检查井、雨水储存填料, 德国UFT公司生产雨洪利用系统的各种溢流堰和流量控制器。

1.2 我国雨洪利用的研究和应用现状雨洪利用在我国西部干旱半干旱地区已有广泛的应用, 主要用于集雨灌溉农田和解决居民生活用水,如甘肃的“121雨水集流工程”、宁南山区的“窑窖农业”、陕西的“甘露工程”、山西的“123”工程、内蒙古的“112集雨节水灌溉工程”等。

我国城市雨洪利用起步较晚, 在理论与技术方面尚不十分成熟。

90年代初, 北京市水利科学研究所等单位在国家自然科学基金的资助下, 开展了“北京市水资源开发利用的关键问题之一——雨洪利用研究”课题的研究。

对屋顶——渗井系统和草坪的拦蓄雨洪效果进行了初步研究,提出了一些北京城区雨洪利用的对策和技术措施。

但由于技术和经济等方面的原因, 当时未能得到推广应用。

从2000年开始, 在中德合作“北京城区雨洪控制与利用技术研究与示范”项目的支持下,北京市进一步开展了对城市雨洪利用的系统研究,初步形成了城市雨洪收集、滞蓄、处理、回用和回灌地下的技术系统, 并建设了总面积60hm2的雨洪利用示范区。

在该项目的影响下, 掀起了雨洪利用的研究和应用高潮。

2002年, 北京市节约用水办公室资助中国农业大学开展了城市雨洪利用的研究。

北京建筑工程学院和北京市节约用水办公室也开展了“北京市城区雨水利用技术研究及雨水渗透扩大实验”项目的研究。

天津、上海、深圳等城市也相继开展了雨洪利用的研究和应用。

在雨洪利用的水文模型方面, 国内已建立:①自然流域的水文模型;②城市雨水径流模型(简称CSYJM),把径流分为地表径流和雨水管内汇流2个阶段, 模型包括了降雨、扣损、净雨过程线、雨水口流量过程线和管网汇流等方面, 主要服务于雨水管网的设计、模拟和工况分析;③基于雨水资源化的思想提出了城市雨水资源化径流模型, 主要对其理论计算方法进行了研究。

该模型按照径流的形成过程可划分为产流、汇流、调蓄和传输4部分, 通过对调蓄设施进行调蓄计算, 对管网传输系统进行传输计算, 演算出管网内任一断面的水位过程线和流量过程线, 并可以计算出次降雨的雨水资源利用量。

该模型可为设计、模拟等提供有效的参数。

在雨水利用的硬件设备方面, 目前透水砖的生产厂家较多, 全国已有1000多家, 但是透水性差别较大。

自主研发和生产的其他专用设备极少, 仅少数公司生产一些雨水利用的初期径流弃除器、收集沟槽、渗水雨水口、渗水检查井等。

为促进雨洪利用技术的推广应用, 在2000年12月1日颁布的北京市政府66号令、2003年3月北京市规划委员会和北京市水务局共同制定并发布的《关于加强建设工程用地内雨水资源利用的暂行规定》、2005年发布的《北京市节约用水办法》和《关于加强建设项目节约用水设施管理的通知》、北京奥运场馆的《奥运工程设计大纲》等政策或文件中都明确提出了开展雨水利用的要求。

2 城市雨洪利用的研究和发展方向通过近几年的研究、探索和实践, 人们已经逐渐认识到雨洪利用的重要性和所能得到的经济、社会、生态和环境效益。

如何更好、更全面、更深入地发挥它的效益, 还需要在以下方面进一步深入研究。

2.1 不同比尺城市暴雨径流关系模型的研究现行雨水管道计算的推理公式不考虑下游受水河道水位变化过程及影响, 一般适应于较小范围, 难以从更大范围研究整个城市的排水问题, 因此需要研究不同尺度的城市暴雨径流关系模型。

主要研究内容应当包括:人工干预条件下城市不同下垫面的降雨径流关系、不同水平城市化区域的降雨径流关系和采取不同雨洪利用措施后的不同下垫面和区域的降雨径流关系, 城市不同单元类型下垫面(如单个屋顶、小块草坪、停车场等)、不同类型区域(如住宅小区、工厂区、商业区等)的产流和汇流特征, 并建立相应的数学模型;小区降雨径流过程与城市河道雨洪过程的衔接等。

2.2 城市区域雨洪管理与利用系统模型的研究城市雨洪的产生过程是上下游小区雨水过程、过境雨洪过程、河道调蓄过程的综合结果。

进行城市雨洪的综合管理、以实现资源利用与灾害防治的双重目标, 必须研究建立城市区域雨洪管理与利用的系统模型。

需要开展的主要研究内容包括:利用集中或分散式以及点、线和面等不同形式入渗设施下渗雨水回补地下水的计算模型;针对住宅小区、商业区、厂矿区等不同类型区域的雨洪收集、滞蓄、调控的数学模型;基于现状城市排水系统的雨洪调度与控制利用的仿真系统模型。

2.3 城市雨洪分散滞蓄与消纳的技术城市雨洪分散滞蓄与消纳是减少城市河湖雨水排放量、减轻防洪压力的重要手段, 主要包括通过屋顶、透水铺装地面、绿地等滞蓄消纳雨洪。

利用屋顶滞蓄和消纳雨洪的方法主要包括屋顶滞蓄和屋顶绿化。

屋顶滞蓄是指, 适当增加平屋顶的防渗等级, 并在雨落管上安装限制流量的设备, 当雨水较大超过限制流量时, 可在屋顶滞蓄一段时间, 然后再逐渐排走。

因此应当研究这种情况下所要求的屋顶防渗等级、防渗形式、限流方式等。

屋顶绿化方面应当研究在满足景观效果的情况下, 屋顶绿化结构层形式对不同频率降雨的外排径流过程影响, 以及在较低屋顶进行绿化利用较高建筑屋顶雨水灌溉该绿地的养护技术。

在透水地面方面应当研究在天然降雨情况下不同形式透水地面的入渗、产流规律;透水地面削减径流所需的最低透水性和铺装厚度要求;研究防止透水地面堵塞的技术和利用透水地面减轻城市道路面源污染的技术。

2.4 城市机动车道雨水的利用和清洁排放技术城市中机动车道所占比例相当大, 但目前的研究都认为其雨水污染严重, 接近生活污水水平, 因此暂时不利用。

但是, 当其他地面或屋顶的雨水被收集、截留和利用后, 排入城市河湖的雨水将主要是未经处理的机动车道路雨水, 从而会严重污染河道、影响环境、破坏生态平衡。

因此, 必须研究相应的技术处理机动车道雨水, 使其能够清洁排放或加以利用。

主要研究内容包括:机动车道雨水水质变化规律、机动车道雨水快速收集技术、环保型雨水口、利用绿地处理和消纳机动车道雨水技术、融雪剂对机动车道路雨水水质影响及处理技术、生态型入河口处理雨洪污染技术、机动车道雨水滞蓄技术等等。

2.5 雨洪利用配套设备的研发和产业化目前推广应用雨洪利用技术的一个重要难点就是缺乏专门的配套设备, 因此必需研发并生产诸如雨水收集设备、初期径流弃除设备、雨水过滤设备、雨水净化设备、雨水下渗设备、雨水存储设备、流量控制设备、蓄水池的自动冲洗设备、雨水与再生水联合使用的自动转换设备等等。

2.6 雨洪利用推广应用配套政策研究需要研究雨洪利用工程的效益计算和效果评估的方法;研究雨洪利用设施的评价方法;研究雨洪利用实施后防洪费减免的具体方法, 鼓励开发商或业主主动出资实施雨洪利用的政策等。