上博楚简《鬼神之明》中的“伍子胥” 前言

- 格式:pdf

- 大小:256.54 KB

- 文档页数:8

苏洵《上余青州书》原文及翻译译文1、苏洵《上余青州书》原文及翻译译文苏洵《上余青州书》原文及翻译苏洵原文:洵闻之,楚人高令尹子文①之行,日:“三以为令尹而不喜,三夺其今尹而不怒。

”其为令尹也,楚人为之喜:而其去令尹也,楚人为之怒。

己不期为令尹,而令尹自至。

夫今尹子文岂独恶夫富贵哉?知其不可以求得,而安其自得,是以喜怒不及其心,而人为之嚣嚣。

嗟夫!岂亦不足以见己大而人小邪?脱然为弃于人,而不知弃之为悲:纷然为取于人,而不知取之为乐。

昔者,明公②之初自奋于南海之滨,而为天下之名卿。

当其盛时,激昂慷慨,论得失,定可否,左摩西羌,右揣契丹,奉使千里,弹压强悍不屈之虏,其辩如决河流而东注诸海,名声四溢于中原而磅礴于戎狄之国,可谓至盛矣!及至中废而为海滨之匹夫,盖其间十有余年,明公无求于人,而人亦无求于明公者。

其后.适会南蛮纵横放肆,而莫之或救。

明公乃起于民伍之中,折尺篝而笞之,不旋踵而南方义安。

夫明公岂有求而为之哉?适会事变以成大功,功成而爵禄至。

明公之于进退之事,盖亦绰绰乎有余裕矣。

悲夫!世俗之人纷纷于富贵之间.而不知自止!达者安于逸乐,而习为高岸之节,硕视四海饥寒穷困之士,莫不颦蹙呕哕而不乐。

穷者藜藿不饱布褐不暖习为贫贱之所摧折仰望贵人之辉光则为之颠倒而失措。

此二人者,皆不可与语于轻富贵而安贫贱。

何者?彼不知贫富贵贱之正味也。

惟天下之习于富贵之荣而狃于贫贱之辱者,而后可与语此。

洵,西蜀之匹夫,尝有志于当世,因循不遇,遂至于老。

然其尝所欲见者,天下之士,盖有五六人。

五六人者.已略见矣:而独明公之未尝见.每以为恨。

今明公来朝,而洵适在此,是以不得不见。

伏惟加察,幸甚!(选自苏洵《嘉佑集》,有删改)【注】①令尹子文:令尹,春秋时期楚国官名,位同国相。

子文,姓斗,名谷於菟,字子文。

楚国内乱,子文自毁其家,以纾国难。

三次被免去相位,毫无愠色。

②明公:对于有名望、有地位的人的尊称,此处指余靖,时仃青州知州。

【参考译文】我听说,楚国人认为令尹子文的行为高尚,说:“三次任命他为令尹却不高兴,三次剥夺他令尹的职位却不愤怒。

吴越春秋赵晔目录目录 (1)吴太伯传第一 (1)吴王寿梦传第二 (2)王僚使公子光传第三 (4)阖闾内传第四 (8)夫差内传第五 (15)越王无余外传第六 (23)勾践入臣外传第七 (26)勾践归国外传第八 (30)勾践阴谋外传第九 (33)勾践伐吴外传第十 (39)吴太伯传第一吴之前君太伯者,后稷之苗裔也。

后稷其母台氏之女姜嫄,为帝喾元妃。

年少未孕,出游于野,见大人迹而观之,中心欢然,喜其形像,因履而践之。

身动,意若为人所感。

后妊娠。

恐被淫泆之祸,遂祭祀以求,谓无子履上帝之迹,天犹令有之。

姜嫄怪而弃于阨狭之巷,牛马过者折易而避之。

复弃于林中,适会伐木之人多。

复置于泽中冰上,众鸟以羽覆之。

后稷遂得不死。

姜嫄以为神,收而养之,长因名弃。

为儿时,好种树禾、黍、桑、麻五榖、相五土之宜,青、赤、黄、黑,陵、水、高、下,粢、稷、黍、禾、蕖、麦、豆、稻,各得其理。

尧遭洪水,人民泛滥,遂高而居。

尧聘弃使教民山居,随地造区,研营种之术。

三年余,行人无饥乏之色。

乃拜弃为农师,封之台,号为后稷,姓姬氏。

后稷就国为诸侯。

卒,子不窋立。

遭夏氏世衰,失官奔戎狄之间。

其孙公刘,公刘慈仁,行不履生草,运车以避葭苇。

公刘避夏桀于戎狄,变易风俗,民化其政。

公刘卒,子庆节立。

其后八世而得古公但甫。

脩公刘后稷之业,积德行义,为狄人所慕。

薰鬻戎姤而伐之,古公事之以犬马牛羊,其伐不止;事以皮币、金玉重宝,而亦伐之不止。

古公问何所欲?曰:欲其土地。

古公曰:“君子不以养害害所养。

国所以亡也而为身害,吾所不居也。

”古公乃杖策去邠,逾梁山而处岐周曰:“彼君与我何异?”邠人父子兄弟相帅,负老携幼,揭釜甑而归古公。

居三月成城郭,一年成邑,二年成都,而民五倍其初。

古公三子,长曰太伯,次曰仲雍,雍一名吴仲,少曰季历。

季历娶妻太任氏,生子昌。

昌有圣瑞。

古公知昌圣,欲传国以及昌,曰:“兴王业者,其在昌乎?”因更名曰季历。

太伯、仲雍望风知指,曰:“历者,适也。

子胥复仇文言文翻译1. 文言文:《伍子胥谏》原文及翻译吴王夫差要去攻打齐国,伍子胥说:“不行。

齐国与吴国,习俗不同,言语不通,即使我们得到齐国的土地也不能与齐人相处,得到齐国的百姓也不能完全役使。

而吴国与越国接壤,道路相连,习俗一致,言语相通。

我们得到越国的土地就能够与越人相处,得到越国的百姓就能够役使。

越国对于我国是如此。

吴国与越国势不两立,越国对于吴国如同心腹之疾,虽然没有发作,但它造成的伤害深重而且处于体内。

而齐国对于吴国只是癣疥之疾,不愁治不好,况且也没什么妨害。

如今舍弃越国而去讨伐齐国,这就像是担心虎患却去猎杀野猪一样,虽然打胜,但也不能除去后患。

”太宰嚭说:“不能听信伍子胥的话。

君王您的命令之所以在中原行不通,是因为齐、晋两国的原因。

君主如果进攻齐国并战胜它,然后移兵直压晋国边境,晋国一定会俯首听命。

这是君王一举而收服两个国家啊!这样,君王的命令一定会在中原各国得到推行。

”夫差不听从伍子胥的话,而采用了太宰嚭的计谋。

伍子胥说:“上天想要灭亡吴国的话,就让君主打胜仗吧;上天不想灭亡吴国的话,就让君主打败仗。

”夫差不听。

伍子胥提起衣服,大步从朝廷中走了出去,说:“唉!吴国的朝堂一定会成为废墟了!”夫差兴兵伐齐,与齐军在艾陵交战,把齐军打得大败。

回来以后就要杀伍子胥。

伍子胥说:“我怎么才能留下一只眼睛看越军攻入吴国呢?”说完就自杀了。

夫差把他的尸体扔到江里,把他的眼睛挖出来挂在国都的东门,然后说:“你不会看到越军侵入吴国的!”过了几年,越人攻破了吴国的国都,夷平了吴国的宗庙,夫差本人也被活捉。

夫差临死时说:“死人如果有知的话,我有什么脸面在地下见伍子胥呢!”于是以巾盖脸自杀了。

[1]原文:吴王夫差将伐齐,子胥曰:『不可。

夫齐之与吴也,习俗不同,言语不通,我得其地不能处,得其民不得使。

夫吴之与越也,接土邻境,壤交通属,习俗同,言语通,我得其地能处之,得其民能使之。

越于我亦然。

夫吴、越之势不两立。

《吴越春秋》(勾践入臣外传第七)全文,翻译赏析勾践入臣外传第七越王勾践五年五月,与大夫种、范蠡入臣于吴,群臣皆送至浙江之上。

临水祖道,军阵固陵。

大夫文种前为祝,其词曰:皇天祐助,前沉后扬。

祸为德根,忧为福堂。

威人者灭,服从者昌。

王虽牵致,其后无殃。

君臣生离,感动上皇。

众夫哀悲,莫不感伤。

臣请荐脯,行酒二觞。

越王仰天太息,举杯垂涕,默无所言。

种复前祝曰:大王德寿,无疆无极,乾坤受灵,神祇辅翼。

我王厚之,祉祐在侧。

德销百殃,利受其福。

去彼吴庭,来归越国。

觞酒既升,请称万岁。

越王曰:孤承前王余德,守国于边,幸蒙诸大夫之谋,遂保前王丘墓。

今遭辱耻为天下笑,将孤之罪耶,诸大夫之责也?吾不知其咎,愿二三子论其意。

大夫扶同曰:何言之鄙也?昔汤系于夏台,伊尹不离其侧;文王囚于石室,太公不弃其国。

兴衰在天,存亡系于人。

汤改仪而媚于桀,文王服从而幸于纣;夏殷恃力而虐二圣,两君屈己以得天道。

故汤王不以穷自伤,周文不以困为病。

越王曰:昔尧任舜、禹而天下治,虽有洪水之害,不为人灾。

变异不及于民,岂况于人君乎?大夫若成曰:不如君王之言。

天有历数,德有薄厚。

黄帝不让,尧传天子。

三王臣弑其君,五霸子弑其父。

德有广狭,气有高下。

今之世犹人之市,置货以设诈。

抱谋以待敌。

不幸陷厄,求伸而已。

大王不览于斯而怀喜怒?越王曰:任人者不辱身,自用者危其国。

大夫皆前图未然之端,倾敌破仇,坐招泰山之福。

今寡人守穷若斯,而云汤文困厄后必霸,何言之违礼仪?夫君子争寸阴而弃珠玉,今寡人冀得免于军旅之忧,而复反系获敌人之手,身为佣隶,妻为仆妾,往而不返,客死敌国。

若魂魄有愧于前君,其无知,体骨弃捐。

何大夫之言不合于寡人之意?于是大夫种、范蠡曰:闻古人曰:居不幽,志不广;形不愁,思不远。

圣王贤主皆遇困厄之难,蒙不赦之耻。

身拘而名尊,躯辱而声荣;处卑而不以为恶,居危而不以为薄。

五帝德厚而穷厄之恨,然尚有泛滥之忧。

三守暴困之辱,不离三狱之囚,泣涕而受冤,行哭而为隶,演易作卦,天道祐之。

司马迁《伍子胥列传》原文|译文|赏析《伍子胥列传》是西汉史学家司马迁创作的一篇文言文,出自《史记卷六十六·伍子胥列传第六》。

主要是记录了伍子胥的事迹。

下面我们一起来看看吧!《伍子胥列传》原文作者:司马迁伍子胥者,楚人也,名员。

员父曰伍奢。

员兄曰伍尚。

其先曰伍举,以直谏事楚庄王,有显,故其後世有名於楚。

楚平王有太子名曰建,使伍奢为太傅,费无忌为少傅。

无忌不忠於太子建。

平王使无忌为太子取妇於秦,秦女好,无忌驰归报平王曰:“秦女绝美,王可自取,而更为太子取妇。

”平王遂自取秦女而绝爱幸之,生子轸。

更为太子取妇。

无忌既以秦女自媚於平王,因去太子而事平王。

恐一旦平王卒而太子立,杀己,乃因谗太子建。

建母,蔡女也,无宠於平王。

平王稍益疏建,使建守城父,备边兵。

顷之,无忌又日夜言太子短於王曰:“太子以秦女之故,不能无怨望,原王少自备也。

自太子居城父,将兵,外交诸侯,且欲入为乱矣。

”平王乃召其太傅伍奢考问之。

伍奢知无忌谗太子於平王,因曰:“王独柰何以谗贼小臣疏骨肉之亲乎?”无忌曰:“王今不制,其事成矣。

王且见禽。

”於是平王怒,囚伍奢,而使城父司马奋扬往杀太子。

行未至,奋扬使人先告太子:“太子急去,不然将诛。

”太子建亡奔宋。

无忌言於平王曰:“伍奢有二子,皆贤,不诛且为楚忧。

可以其父质而召之,不然且为楚患。

”王使使谓伍奢曰:“能致汝二子则生,不能则死。

”伍奢曰:“尚为人仁,呼必来。

员为人刚戾忍卼,能成大事,彼见来之并禽,其势必不来。

”王不听,使人召二子曰:“来,吾生汝父;不来,今杀奢也。

”伍尚欲往,员曰:“楚之召我兄弟,非欲以生我父也,恐有脱者後生患,故以父为质,诈召二子。

二子到,则父子俱死。

何益父之死?往而令雠不得报耳。

不如奔他国,借力以雪父之耻,俱灭,无为也。

”伍尚曰:“我知往终不能全父命。

然恨父召我以求生而不往,後不能雪耻,终为天下笑耳。

”谓员:“可去矣!汝能报杀父之雠,我将归死。

”尚既就执,使者捕伍胥。

吴越春秋(王僚使公子光传第三)吴越春秋(王僚使公子光传第三)王僚使公子光传第三二年,王僚使公子光伐楚,以报前来诛庆封也。

吴师败而亡舟。

光惧,因舍,复得王舟而还。

光欲谋杀王僚,未有所与合议,阴求贤,乃命善相者为吴市吏。

五年,楚之亡臣伍子胥来奔吴。

伍子胥者,楚人也,名员。

员父奢,兄尚。

其前名曰伍举。

以直谏事楚庄王。

王即位三年,不听国政,沉湎于酒,淫于声色。

左手拥秦姬,右手抱越女,身坐钟鼓之间而令曰:"有敢谏者,死!"于是伍举进谏曰:"有一大鸟集楚国之庭,三年不飞亦不鸣。

此何鸟也?"于是庄王曰:"此鸟不飞,飞则冲天;不鸣,鸣则惊人。

"伍举曰:"不飞不鸣,将为射者所图,弦矢卒发,岂得冲天而惊人乎?"于是庄王弃其秦姬越女,罢钟鼓之乐;用孙叔敖任以国政。

遂霸天下,威伏诸侯。

庄王卒,灵王立。

建章华之台。

与登焉。

王曰:"台美。

"伍举曰:"臣闻国君服宠以为美,安民以为乐,克听以为聪,致远以为明。

不闻以土木之崇高,虫镂之刻画,金石之清音,丝竹之凄唳以之为美。

前庄王为抱居之台,高不过望国氛,大不过容宴豆,木不妨守备,用不烦官府,民不败时务,官不易朝常。

今君为此台七年,国人怨焉,财用尽焉,年榖败焉,百姓烦焉,诸侯忿怨,卿士讪谤:岂前王之所盛,人君之美者耶?臣诚愚不知所谓也。

灵王即除工去饰,不游于台。

由是伍氏三世为楚忠臣。

楚平王有太子名建,平王以伍奢为太子太傅,费无忌为少傅。

平王使无忌为太子娶于秦,秦女美容,无忌报平王,曰:"秦女天下无双,王可自取。

"王遂纳秦女为夫人而幸爱之,生子珍;而更为太子娶齐女。

无忌因去太子而事平王。

深念平王一旦卒而太子立,当害己也,乃复谗太子建。

建母蔡氏无宠,乃使太子守城父,备边兵。

顷之,无忌日夜言太子之短,曰:"太子以秦女之故,不能无怨望之心,愿王自备。

太子居城父将兵,外交诸侯,将入为乱。

《墨子》之明鬼(大多数人没看过的文章)子墨子言曰:“逮至昔三代圣王既没,天下失义,诸侯力正。

是以存夫为人君臣上下者之不惠忠也,父子弟兄之不慈孝弟长贞良也,正长之不强于听治,贱人之不强于从事也。

民之为淫暴寇乱盗贼,以兵刃、毒药、水火,退无罪人乎道路率径,夺人车马、衣裘以自利者,并作,由此始,是以天下乱。

此其故何以然也?则皆以疑惑鬼神之有与无之别,不明乎鬼神之能赏贤而罚暴也。

今若使天下之人,偕若信鬼神之能赏贤而罚暴也,则夫天下岂乱哉!”今执无鬼者曰:“鬼神者,固无有。

”旦暮以为教诲乎天下,疑天下之众,使天下之众皆疑惑乎鬼神有无之别,是以天下乱。

是故子墨子曰:“今天下之王公大人、士君子,欲求兴天下之利,除天下之害,故当鬼神之有与无之别,以为将不可以不明察此者也。

既以鬼神有无之别,以为不可不察已。

”然则吾为明察此,其说将奈何而可?子墨子曰:“是与天下之所以察知有与无之道者,必以众之耳目之实,知有与亡为仪者也。

请惑闻之见之,则必以为有;莫闻莫见,则必以为无。

若是,何不尝入一乡一里而问之?自古以及今,生民以来者,亦有曾见鬼神之物,闻鬼神之声,则鬼神何谓无乎?若莫闻莫见,则鬼神可谓有乎?”今执无鬼者言曰:“夫天下之为闻见鬼神之物者,不可胜计也。

”亦孰为闻见鬼神有、无之物哉?子墨子言曰:“若以众之所同见,与众之所同闻,则若昔者杜伯是也。

”周宣王杀其臣杜伯而不辜,杜伯曰:“吾君杀我而不辜,若以死者为无知,则止矣;若死而有知,不出三年,必使吾君知之。

”其三年,周宣王合诸侯而田于圃,田车数百乘,从数千人,满野。

日中,杜泊乘白马素车,朱衣冠,执朱弓,挟朱矢,追周宣王,射之车上,中心折脊,殪车中,伏弢而死。

当是之时,周人从者莫不见,远者莫不闻,著在周之《春秋》。

为君者以教其臣,为父者以警其子,曰:“戒之!慎之!凡杀不辜者,其得不祥,鬼神之诛,若此之惨速也!”以若书之说观之,则鬼神之有,岂可疑哉!非惟若书之说为然也,昔者郑穆公,当昼日中处乎庙,有神入门而左,鸟身,素服三绝,面状正方。

上博六《平王》兩篇故事中的幾個問題1(首發)大西克也日本东京大学人文社会学院一、前言《上博六》2出版已二年有餘,由學者的共同努力,關於楚平王的兩篇故事已基本可通讀,但還有一些討論餘地。

本文對此兩篇的一些問題進行檢討,希望能夠接近更加完善的釋讀。

二、《平王問鄭壽》的歷史背景《平王問鄭壽》一篇記錄了楚平王和鄭壽二人的答問。

由於當時「禍敗因重於楚邦」,平王感到他自己有點不對,問鄭壽如何改善才好。

鄭壽建議平王毀掉新都戚陵3和臨陽,殺死左尹郤宛和少師費亡忌,并警告要是不能聽從,平王和楚邦會有艱難。

但是平王沒有聽從,鄭壽稱病不仕。

第二年平王又去看鄭壽,當時楚國和平王都沒事,問他此如何解釋。

鄭壽回答平王已經改善許多,可以保持國家,但後代人如何他不知道。

這個對話反映的歷史背景如何,大家討論不多。

何有祖先生指出:「從楚平王奢侈作風以及左尹、少師的危害,竹簡所記載對話應在楚平王爲政後期。

」4我認為何先生說平王後期是正確的,可是還有一些問題可以進一步探討。

《史記‧楚世家》云:「平王以詐弒兩王而自立,恐國人及諸侯叛之,乃施惠百姓。

復陳蔡之地而立其後如故,歸鄭之侵地,存恤國中,修政教。

」5《左傳‧昭公十三年》云:「平王封陳、蔡,復遷邑,致群賂,施舍寬民,宥罪舉職。

」6楚平王弒靈王和諸兄而即位,國內政情不穩,因此其治世初年,討好民眾是務。

《昭公十三年》又云:「吳滅州來,令尹子旗請伐吳。

王弗許,曰:『吾未撫民人,未事鬼神,未修守備,未定國家,而用民力,敗不可悔。

州來在吳,猶在楚也。

子姑待之。

』」7平王盡力避開戰事,充實國力。

《左傳‧昭公十四年》:「好於邊疆,息民五年,而後用師,禮也。

」8可以說平王初年是比較平穩無事的時間。

但是,平王治世的後半戰爭繼踵發生,楚國經常被吳國打敗,從《左傳》和《史記》的記載看,平王時期發生了如下戰役。

平王四年(前525年)吳伐楚,……大敗吳師,獲其乘舟餘皇。

……楚人從而殺之。

楚師亂,吳人大敗之,取餘皇以歸。

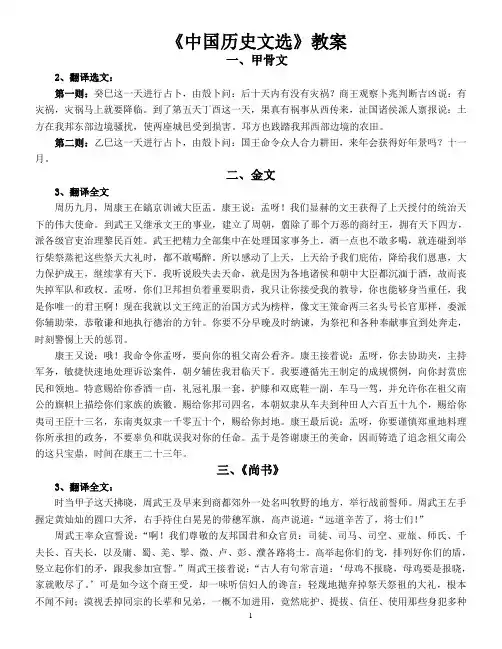

《中国历史文选》教案一、甲骨文2、翻译选文:第一则:癸巳这一天进行占卜,由殼卜问:后十天内有没有灾祸?商王观察卜兆判断吉凶说:有灾祸,灾祸马上就要降临。

到了第五天丁酉这一天,果真有祸事从西传来,沚国诸侯派人禀报说:土方在我邦东部边境骚扰,使两座城邑受到损害。

邛方也践踏我邦西部边境的农田。

第二则:乙巳这一天进行占卜,由殼卜问:国王命令众人合力耕田,来年会获得好年景吗?十一月。

二、金文3、翻译全文周历九月,周康王在鎬京训诫大臣盂。

康王说:盂呀!我们显赫的文王获得了上天授付的统治天下的伟大使命。

到武王又继承文王的事业,建立了周朝,翦除了那个万恶的商纣王,拥有天下四方,派各级官吏治理黎民百姓。

武王把精力全部集中在处理国家事务上,酒一点也不敢多喝,就连碰到举行柴祭蒸祀这些祭天大礼时,都不敢喝醉。

所以感动了上天,上天给予我们庇佑,降给我们恩惠,大力保护成王,继续掌有天下。

我听说殷失去天命,就是因为各地诸侯和朝中大臣都沉湎于酒,故而丧失掉军队和政权。

盂呀,你们卫邦担负着重要职责,我只让你接受我的教导,你也能够身当重任,我是你唯一的君王啊!现在我就以文王纯正的治国方式为榜样,像文王策命两三名头号长官那样,委派你辅助荣,恭敬谦和地执行德治的方针。

你要不分早晚及时纳谏,为祭祀和各种奉献事宜到处奔走,时刻警惕上天的惩罚。

康王又说:哦!我命令你盂呀,要向你的祖父南公看齐。

康王接着说:盂呀,你去协助夹,主持军务,敏捷快速地处理诉讼案件,朝夕辅佐我君临天下。

我要遵循先王制定的成规惯例,向你封赏庶民和领地。

特意赐给你香酒一卣,礼冠礼服一套,护膝和双底鞋一副,车马一驾,并允许你在祖父南公的旗帜上描绘你们家族的族徽。

赐给你邦司四名,本朝奴隶从车夫到种田人六百五十九个,赐给你夷司王臣十三名,东南夷奴隶一千零五十个,赐给你封地。

康王最后说:盂呀,你要谨慎郑重地料理你所承担的政务,不要辜负和耽误我对你的任命。

盂于是答谢康王的美命,因而铸造了追念祖父南公的这只宝鼎,时间在康王二十三年。

浙江省杭州市2023-2024学年高二上学期语文期中试卷姓名:__________ 班级:__________考号:__________阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:儒家讲教化,着眼于培养具有健全完善人格和社会责任感的人,也就是所谓“成人”。

这里的“成人”,并不是指年龄特征上发育成熟的成年人,而是从道德内涵上强调人的人格养成。

子路请教老师怎样才是成人。

孔子说:“若臧武仲之知,公绰之不欲,卞庄子之勇,冉求之艺,文之以礼乐,亦可以为成人矣。

”曰:“今之成人者何必然。

见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。

”(《论语·宪问》)他先是提出了一个高标准,像臧武仲那样有智慧,孟公绰那样讲廉洁,卞庄子那样勇敢,冉求那样多才多艺,再加上礼乐的人文修养,就可以算得一个成人。

面对世风日下的状况,孔子又感叹地说,如今的成人又何必这样呢?见到可得之利时首先考虑它是否符合道义、自己该不该得,遇到危险勇于承担责任,做出牺牲,经过长久的穷困也不忘自己平生的诺言,这也可以算是成人。

孔子的“成人”思想,体现了他对人之所以为人的深刻反思和觉醒。

孔子说:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

”(《论语·雍也》)他认为,要成为一个在社会上立得住的人,仅有与生俱来的质朴本真的禀赋是远远不够的,还必须具有人文的修养。

只有文与质两者兼备,配合恰当与协调,才能成为一个品格高尚的君子。

而人文的修养离不开教化。

教化,正是使人“成人”的途径和方法。

“教”就是教导,“教者,效也。

上为之,下效之。

民有质朴,不教不成。

”(《白虎通·三教》)“化”就是感化,也就是在“上”者的教育和引导下,使“下”者内在的人格精神发生变化。

孔子说:“君子不可以不修身;思修身,不可以不事亲;思事亲,不可以不知人。

”(《礼记·中庸》)所谓“知人”,就是要有“人”的自觉,脱离纯粹的人的自然状态,明白做人的道理,具有分辨是非和校正自己行为的能力,承担起对社会应尽的义务,成为一名合格的社会成员。

伍子胥故事的历史演变[收稿日期]2003-04-24[作者简介]高云萍(1975-),女,山东潍坊人,山东师范大学文学院2001级硕士研究生,主要从事古典文学研究。

伍子胥故事的历史演变高云萍(山东师范大学文学院,山东济南250014)[摘要]在《左传》、《国语》中,伍子胥故事仅是零星记载,并不完整独立;经过《韩非子》、《吕氏春秋》的集中加工,伍子胥形象开始丰满,事迹的叙述也有了故事化倾向;司马迁以其传神之笔,使故事独立且渐趋完整,带有明显的文学色彩;《越绝书》的进一步渲染至《吴越春秋》基本定型,完成了演变的轨迹。

后世小说、戏曲创作基本上是在这一基础上进行的。

[关键词]伍子胥;故事;演变;定型[中图分类号]I 207.62 [文献标识码]A[文章编号]1004-7077(2004)01-0073-04伍子胥作为历史人物,曾是史学界研究对象之一;作为文学形象,也曾有论文涉及。

但学界关于伍子胥形象的载体,即伍子胥故事的演变,至今不见较为详尽的论述。

本文拟对伍子胥故事在先秦两汉间的演变历程做一初步探讨,以就教于方家。

战国初期《左传》、《国语》中的原始记载有关伍子胥的记载,最早见于《左传》、《国语》。

编年体史书《左传》主要记其事,有六处:(1)昭公二十年:其父奢因直言得罪,平王又听信费无极谗言要斩草除根,致使伍父兄被杀,“员如吴,言伐楚之利于州于,”公子光不听时,即察知公子光“将有他志”,“乃见鱼专设诸焉,而耕于鄙。

”(2)昭公三十和(3)昭公三一年:阖闾即公子光即位,伍提出一套拖疲楚国,多方误敌的计策,阖闾用其计,果然令楚军疲于奔命。

(4)定公四年:“伍员为楚行人以谋楚。

”追记逃亡时,“谓申包胥曰:‘我必覆楚国。

’”(5)哀公元年:伍用少康复禹绩谏吴王与越和成,王弗听。

(6)哀公一一年:伍举譬又引《尚书》语句进谏吴王伐齐,王不听。

王使其使齐,他“属其子于鲍氏”,回国后吴王听说了此事,“使赐之属镂以死,”将死时,说:“树吾墓木贾,木贾可材也。

近百余年来,每有考古新发现,总必然会引发出学术界突破性的进展,从而推进了人们认识本国历史和本民族思想文化真象的进程。

如果说19世纪末、20世纪初殷墟及甲骨片的发现,曾激起几代学者考研中国古史的热情,以至于今则已取得了难以计数的成果;那末,近年郭店楚墓战国竹简的公布,则引出海内外学术界“重写先秦思想史”的呼声,数年间公开发表的研究成果亦已为不少。

本文在前贤时修研究基础上,着重论析郭店楚简与战国早期儒学的关系,管蠡之见,就教方家。

一、郭店楚简与早期儒学顾炎武曾指出,周贞定王二年(公元前467年)至周显王三十五年(公元前334年),凡一百三十三年间,“史文阙轶,考古者为之茫昧。

”(1)为什么会出现这种“史文阙轶”的情况?孟子曾说:“诸侯恶其害己也,而皆去其籍。

”(2)就是说,一些对诸侯不利的典籍被人为地、有意地毁掉了。

这可能是历史上曾存过的真实情况,只要看看后来秦廷的“焚书”就不难想见了。

但除此之外,造成“史文阙秩”可能还有列的原因。

但无论如何,“史文阙轶”毕竟为治史者带来了重大问题。

譬如,顾氏指出的时代,正是好之后七十子及其后学的时代。

正因为“皆去其籍”、“史文阙轶”,以至于《韩非子·显学》所说“儒分为八,墨离为三”等先秦思想史的具体情形,长期以来不甚了了,学者所知甚少。

1973年10月,在湖北省荆门市郭店村的一座战国时期的楚国贵族基葬(考古学界命名为郭店一号墓)中出土了一批竹简。

经过古文字专家的整理识读,楚简图版及释文已于1998年5月由文物出版社版发行,书名定为《郭店楚墓竹简》。

郭店一号墓的下葬时间,考古学界初步确定为公元前350一前300年,墓中的文献成书年代当早于墓葬时间,而这正是顾炎武所说的“史文阙轶,考古者为之茫昧”的时期,这批文献的出土正好可以补某些“阙轶”,《郭店楚墓竹简》计有道家著作两种四篇,即《老子》三篇、《太一生水》一篇;儒家著作(简称“儒简”)十一种十四篇,即《缁衣》、《鲁穆公问子思》、《穷达以时》、《五行》、《唐虞之道》、《忠信之道》、《成之闻之》、《尊道义》、《性自命出》、《六德》和《语丛》四篇。

第七章 吴破郢yǐng与春秋末楚国的复兴 一、楚灵王图复霸业及其失败 公元前545年(楚康王十五年)冬,楚康王、令尹子木(屈建)卒。第二年夏,葬楚康王时,鲁、陈、郑、许等国国君送葬,至郢都西门之外,各国大夫还送葬至墓地,可见葬礼是很隆重的(《左传·襄公二十九年》。)楚康王子熊麇jūn继位,是为郏敖。康王弟王子围为令尹。郏敖幼弱,军政大权实为王子围所掌握。 王子围是一位野心勃勃、觊觎yú王权的人,故在公元前543年(郏敖二年),一方面培植亲信(如薳wěi罢),另一方面杀司马蒍wěi掩而取其室,以去“令尹之偏(佐)”,断“王之四体(手足)”(《左传·襄公三十年》。)公元前541年(郏敖四年)春,王子围与晋赵武、齐、宋、卫、陈、蔡、郑国大夫、许、曹国君盟于虢guó(郑地,今河南郑州市北),以重温宋蒙门盟之好。盟中,“楚公子围设服离卫”(《左传·昭公元年》),公然使用楚王的服饰设施,在各国面前,表明自己虽令尹,实楚君。这件事已引起各国的关注,认定王子围篡位必不可免。王子围为“行大事(篡位)”(同上),命其弟公子黑肱gōng(子晰)、太宰伯州犁去雠chóu (今河南鲁山东南)、栎lì(今河南新蔡北)、郏(今河南郏县)等地筑城,以扫除障碍。这年冬,王子围去郑国访问,还未出境,闻郏敖有疾,立即返回,要伍举一人去郑。王子围回来后,借“入问王疾”(同上。)之机,以其冠缨绞杀郏敖,又杀其二子幕及平夏。右尹子干(公子比,王子围二弟)出奔晋,子晰在外筑城,闻讯后逃往郑,伯州犁在郏地被杀。熊麇被葬在郏地,故称为郏敖(《左传·昭公元年》。杨伯峻《春秋左传注》:“楚人于楚子麇不为谥shì,乃以其葬地称之。《楚世家》中号王为敖者四,熊仪为若敖,熊坎为霄敖,此二人在有谥法以前;而杜敖(即《天问》之堵敖)、郏敖则在有谥后。”)。王子围于是即君位,是为楚灵王(前540-529年)。 楚灵王是一位立志兴霸,夺取天下的雄心勃勃的君主。《左传·昭公十三年》说: 初,灵王卜曰:“余尚得天下!”不吉。投龟,诟gòu天而呼曰:“是区区者而不余畀bì,余必自取之。” 即位初任薳wěi罢为令尹、薳启疆为太宰,国内初安后,即选择郑为突破口,迅速北上争霸。公元前539年(楚灵王二年),楚灵王责郑来楚朝新君,郑进退两难,遣罕虎至晋,朝或不朝,请晋定夺。晋执政韩宣子使叔向回答说: 君若辱有寡君,在楚何害?修宋盟也。君苟思盟,寡君乃知免于戾lì矣。君若不有寡君,虽朝夕辱于敝邑,寡君猜焉。君实有心,何辱命焉。君其往也!苟有寡君,在楚犹在晋也。(《左传·昭公三年》。) 晋无可奈何,以宋蒙门之盟为重,允其朝楚。公元前538年(楚灵王三年)春,楚灵王遣伍举赴晋,“愿假宠以请于诸侯”(《左传·昭公四年》),想会诸侯为盟主,征晋同意,晋平公很难堪,想不同意。司马侯说:“晋、楚唯天所相,不可与争。”(《左传·昭公四年》。)晋国又一次无可奈何地允其会诸侯,只是表示“有社稷之事”(同上),不得自往。晋对楚之如此忍让妥协,其原因正如郑子产所分析的那样:“晋君少安,不在诸侯。其大夫多求,莫匡其名。”(同上。)夏,楚灵王会蔡、陈、郑、许、徐、滕、胡、沈、小邾zhū等国国君,以及宋世子佐、淮夷于申。鲁、卫、曹、邾等国未来与会。申之会,是楚灵王图谋复霸的一次尝试,按伍举的意见,楚灵王对诸侯应以礼相待,便于笼络各国。但楚灵王急功近利,想乘申之会的声势,举兵攻打东吴。会中,以徐国国君为吴女所生,对楚有二心,予以拘留。秋七月,楚灵王统领各国军队伐吴,先攻围朱方(吴地,今江苏镇江北),攻克后,执杀齐庆封(公元前548年,齐崔杼zhù杀齐庄公,自为右相,以庆封为左相。公元前545年,庆封被逐,奔吴,吴封其居地朱方),灭其族。楚灵王还军时,又灭赖(今湖北宜城南)。命人在赖筑城,打算迁许于此。楚灵王复霸心愿初步实现,所谓“召诸侯而来,战国而克,城竟莫校,王心不违(《左传·昭公四年》。)正当楚灵王东向取得进展时,吴国也不示弱,即于同年冬,举兵伐楚,攻入棘jí(今河南永城南)、栎lì、麻(今安徽砀dàng山东北)。楚沈尹射奔赴夏汭ruì,葴zhēn尹宜咎jiù、薳wěi启疆分别在钟离、巢、州来(今安徽凤台)等城筑城,以加强戍守。 楚灵王为了改变被动局面,于其后两年内,又两度大规模地对吴用兵,结果还是无功而罢。 第一次,公元前537年(楚灵王四年),楚灵王会蔡、陈、许、顿、沈、徐、越等国军队伐吴,闻吴军出动,楚薳启疆率军尾随,企图见机袭击,却不防吴军反扑,败楚军于鹊岸(今安徽无为西南江岸)。楚灵王急忙乘驲rì (传车)赶到罗汭 (今河南罗山)。吴王夷末为缓和吴、楚紧张气氛,并探听楚军虚实,派其弟蹶jué由前来犒kào师。楚灵王率军自罗汭东渡,进抵汝清(今江、淮间),见吴早有防备,只在坻chí箕山(今安徽巢县南)检阅军队,向吴军示威而已,并未进攻。这次大规模行动就这样因吴有备,不敢深入作战,无功而还。为了不得罪吴国,被拘执的蹶由也释放回国了。楚灵王害怕吴国来犯,派沈尹射、薳启疆分别在巢、雩yú娄(今安徽金寨东北)驻军待命,以防不测(《左传·昭公五年》。)。 第二次,公元前536年(楚灵王五年),楚、吴冲突,由徐国(今江苏泗洪东南)引起。这年秋,徐太子仪楚(此从杨伯峻《春秋左传注》。杜注,以仪楚为“徐大夫”。参见《左传·昭公五年》。)聘楚,楚灵王以徐亲吴,拘执仪楚。仪楚逃归后,楚灵王惧其叛楚,派薳wěi洩xiè伐徐,吴国闻讯后出兵来救。楚灵王于是命令尹子荡领兵攻吴,驻军豫章(今安徽霍丘、六安至湖北应山一带),进抵乾谿xī (今安徽亳县东南),在房钟(今安徽蒙城西南)被吴军打败,宫廐jiù尹弃疾被俘。令尹子荡归罪于薳洩xiè而把他杀掉,以推卸自己的责任(《左传·昭公六年》。)楚又失败而告终。楚灵王即位后,为了解除东吴的威胁,曾连续三次采取大的战略行动,均因吴国已强,自己实力不支,无功而罢。 楚灵王是一位“汰侈chǐ已甚”(《左传·昭公五年》。),讲究排场的国君。据《左传·昭公七年》载:“楚子立为令尹也,为王旌以田。„„及即位,为章华宫,纳亡人以实之。”这里说的是章华宫。该篇接着又载:“楚子成章华之台,愿与诸侯落之。”这里说的是章华台。可见“宫”或“台”是一大整体工程,所费时间甚长,耗资极大。《国语·楚语上》记伍举语:“今君为此台也,国民罢(疲)焉,财用尽焉,年谷败焉,百官烦焉,举国留(治)之,数年乃成。”《水经·沔miǎn水注》:“台高十丈,广十五丈。”公元前535年(楚灵王五年),章华台建成后,楚灵王欲与诸侯共庆落成,各国拒绝,唯鲁昭公前来参加(《左传·昭公七年》。《国语·楚语上》载:“灵王为章华之台,数年乃成,愿得诸侯与始升焉。诸侯皆距,无有至者。而后使大宰薳启疆请于鲁侯,惧之以蜀之役,而仅得以来。”)。可见此项工程,不仅为楚国臣民所厌恶,也为他国所不取。 楚灵王东进无功,又伺机北上。公元前534年(楚灵王七年),陈公室发生内乱。原来陈哀公欲废太子偃师而立嬖bì子留,将留托付给公子招和公子过(两人皆陈哀公弟)。公子招、过杀偃师,又逼陈哀公自缢,于是立公子留为国君。楚灵王闻陈乱,派公子弃疾以立偃师之子吴为由,出兵围陈。同年十月,灭陈为县,遣大夫穿封戌xū为县公(陈公)(《左传·昭公八年》。)第二年(公元前533年)春,楚灵王在陈地会见鲁、宋、郑、卫四国大夫,以加强在中原各国的地位。接着命然丹迁城父(今安徽亳县东南)之民于陈,公子弃疾迁许(当时在叶)之民于城父,然丹又迁方城外之民于许(叶)(《左传·昭公九年》),以其频繁的迁徒,加强对北境各地人民的统治。 公元前531年(楚灵王十年)夏,楚灵王在申地,以重礼召见蔡灵侯。蔡大夫忧心忡忡地说: “王贪而无信,唯蔡于感(恨)。今币重而言甘,诱我也,不如无往。”(《左传·昭公十一年》。)蔡灵侯惧楚怒,还是应召而去。到申地后,蔡灵侯和随从七十人果然被杀。楚灵王接着遣公子弃疾率军围蔡。蔡近楚,一直是楚之属国,公元前533年陈之会不见蔡人来,可见楚灵王对蔡已有戒心,故此次对蔡采取行动,是蓄谋已久的北上图霸的重大步骤。 楚灭陈围蔡,晋国君臣震动。荀吴对执政韩宣子说: (晋)不能救陈,又不能救蔡,物以无亲。晋之不能亦可知也已。为盟主而不恤xù亡国,将焉用之?(《左传·昭公十一年》。) 这年秋,晋会齐、宋、鲁、卫、郑、杞之使者于厥慭yìn (其地不明),谋救蔡。会后,各国并未出兵,晋仅派大夫狐父赴楚,请求楚灵王宽免蔡国,为楚灵王拒绝。厥慭之会暴露了晋国的虚弱性,故这年冬,楚灵王灭蔡为县,杀蔡灵侯太子,把他作为牺牲祭祀冈山(同上。)公子弃疾被任为蔡公,并兼任陈公(原陈公穿封戌死),是为“陈蔡侯(公)”(《史记·楚世家》。)接着,楚在陈、蔡、不羹gēng(西不羹,今河南襄城东南;东不羹,今舞阳北)筑城,以加强威慑shè及在中原地区的力量。关于这点,楚灵王自己说得很明白:“昔诸侯远我而畏晋,今我大城陈、蔡、不羹gēng,皆赋千乘,子与有劳焉,诸侯其畏我乎!”(《左传·昭公十二年》。)楚灵王北图顺利,灭蔡后第二年,即公元前530年(楚灵王十一年),又挥师东进,冬猎于州来,使荡侯、潘子、司马督、嚣尹午、陵尹喜领兵围徐(吴与国),以威胁吴国。楚灵王驻军乾谿xī(今安徽亳县东南),“以为之援”。这次出兵声势浩大,楚灵王“皮冠”、“秦复陶”(秦所遗羽衣)、“翠被”、“豹舄xì”(以豹皮为衣履),穿着华丽,威风凛凛,俨然以霸主自居。他在与右尹子革谈话中,追及先王熊绎侍奉周天子,却得不到宝器,受尽歧视,今应向周“求鼎以为分”;又谓“昔我皇祖伯父昆吾,旧许是宅”,也应索回(同上。)这些要求,虽只是话题,但却确实表达了楚灵王恢复霸业的意愿。 楚灵王连年穷兵黩武、对外扩张不止,这次又远离都城对吴用兵,时值寒冬,雨雪连绵,军民不稳。原来被楚灵王打击或剥夺的大姓贵族及其他反对力量,乘机叛乱,夺取政权。据《左传·昭公十三年》载,公元前529年(楚灵王十二年),原“群丧职之族”氏、许围、蔡洧、蔓成然(斗成然)“启”(唆使)越大夫常寿过(越大夫常寿过在申之会中受到侮辱,故怨恨楚灵王。这次本来是助楚伐吴的,却被唆使,首先起来作乱。)发动叛乱,“围固城,克息舟,城而居之”。原被楚康王处死的观起之子观从,畏罪逃往蔡国,依附蔡大夫朝吴。楚灭蔡后,观从又随同朝吴侍奉蔡公弃疾。乾谿前线乱起,观从认为恢复蔡国报父仇时机已到,与朝吴谋划,假借蔡公弃疾之命,召公子比(奔晋)、公子黑肱gōng(奔郑)至蔡郊,观从以实情相告,并强与之盟,入袭蔡城。弃疾是一位较有作为的统治者,他治蔡时,“禁刍牧采樵,不入田,不樵树,不采蓻zí,不抽屋,不强匄gài”(《左传·昭公六年》。),深得国内外好评。这时见楚灵王统治已动摇,即与公子比、公子黑肱gōng盟于邓(今河南漯河东南),结成推翻楚灵王统治的政治、军事同盟。盟会决定让陈、蔡复国,以煽动陈人、蔡人起来反对楚灵王统治。邓之盟后,公子比、公子黑肱、公子弃疾及蔓成然、蔡朝吴率陈、蔡、不羹gēng、许、叶之师,在氏、许围、蔡洧wěi、蔓成然等“丧职之族”的配合下,攻入楚国内地。当进入城郊时,陈、蔡打算筑军垒树陈、蔡军旗,公子弃疾知道后,立即对他们说:“欲速,且役病矣,请藩而已。”阻止了这一行动。公子弃疾派人先入郢yǐng都,串通“正仆人”(宫廷仆人之长)杀掉楚灵

专题分层训练(解析版)解密14 古诗文阅读文言文之断句文意内容概览A·常考题不丢分一、句段断句二、文意理解B·拓展培优拿高分C·挑战真题争满分一、句段断句数,终于不去。

先君之功,且犹难忘,吾愿腐发弊齿,何去之有?蠡见其外,不知吾内.。

今虽屈冤,犹止死焉!”子贡曰:“胥执忠信,死贵于生,蠡审凶吉,去而有名,种留封侯,不知令终。

二贤比.德,种独不荣。

”范蠡智能同均,于是之谓也。

(节选自《越绝书卷六·越绝外传纪策考第七》)材料二:非道不言,非义不行,言不苟出,行不苟为。

(节选自《淮南子·主术训》)1.文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔在答题卡相应位置的答案标号上涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。

臣始入A邦B伏见C衰亡D之证E当霸吴厄F会之际G后王H复空2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是()A.笞,文中指用鞭、杖或竹板抽打,与《过秦论》中“执敲扑而鞭笞天下”的“笞”意思相同。

B.邪曲,文中指品行不正的人,与《屈原列传》中“邪曲之害公也”的“邪曲”意思相同。

C.内,文中指内心,与《史记·鸿门宴》中的“距关,毋内诸侯”的“内”意思不相同。

D.比,文中指并列,与《项脊轩志》中“比去,以手阖门”的“比”意思相同。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是()A.吴王阖闾尊敬待伍子胥为上客,并诚心求教治理吴国之道,起初伍子胥并没有正面给予回答.B.伍子胥打败楚国后想报复楚国,楚国于是悬赏千金以求退兵之法,最终是一位渔夫使其撤兵.C.范蠡听说伍子胥因谗言将要被诛杀,认为他明知道有危险迫近却不离开,这是不明智的表现D.子贡评价伍子胥能坚守忠信,审度吉凶,爱君如躯,直言进谏,即使死去,也将留名于后世。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)是非不讳,直言不休。

庶几正君,反以见疏。

(2)先君之功,且犹难忘,吾愿腐发弊齿,何去之有?5.联系材料一,简述伍子胥“非义不行”的表现。

司马迁《史记·吴太伯世家》原文|译文|赏析《吴太伯世家》是西汉史学家司马迁创作的一篇文言文,篇中再现了吴楚、吴越以及吴与中原诸侯之间错综复杂的矛盾关系,也反映了吴国内部统治阶级之间的王室斗争和君臣龃龉。

下面我们一起来看看吧!《吴太伯世家》原文作者:司马迁吴太伯,太伯弟仲雍,皆周太王之子,而王季历之兄也。

季历贤,而有圣子昌,太王欲立季历以及昌,於是太佰、仲雍二人乃奔荆蛮,文身断发,示不可用,以避季历。

季历果立,是为王季,而昌为文王。

太伯之饹荆蛮,自号句吴。

荆蛮义之,从而归之千馀家,立为吴太伯。

太伯卒,无子,弟仲雍立,是为吴仲雍。

仲雍卒,子季简立。

季简卒,子叔达立。

叔达卒,子周章立。

是时周武王克殷,求太伯、仲雍之後,得周章。

周章已君吴,因而封之。

乃封周章弟虞仲於周之北故夏虚,是为虞仲,列为诸侯。

周章卒,子熊遂立,熊遂卒,子柯相立。

柯相卒,子彊鸠夷立。

彊鸠夷卒,子馀桥疑吾立。

馀桥疑吾卒,子柯卢立。

柯卢卒,子周繇立。

周繇卒,子屈羽立。

屈羽卒,子夷吾立。

夷吾卒,子禽处立。

禽处卒,子转立。

转卒,子颇高立。

颇高卒,子句卑立。

是时晋献公灭周北虞公,以开晋伐虢也。

句卑卒,子去齐立。

去齐卒,子寿梦立。

寿梦立而吴始益大,称王。

自太伯作吴,五世而武王克殷,封其後为二:其一虞,在中国;其一吴,在夷蛮。

十二世而晋灭中国之虞。

中国之虞灭二世,而夷蛮之吴兴。

大凡从太伯至寿梦十九世。

王寿梦二年,楚之亡大夫申公巫臣怨楚将子反而饹晋,自晋使吴,教吴用兵乘车,令其子为吴行人,吴於是始通於中国。

吴伐楚。

十六年,楚共王伐吴,至衡山。

二十五年,王寿梦卒。

寿梦有子四人,长曰诸樊,次曰馀祭,次曰馀眛,次曰季札。

季札贤,而寿梦欲立之,季札让不可,於是乃立长子诸樊,摄行事当国。

王诸樊元年,诸樊已除丧,让位季札。

季札谢曰:“曹宣公之卒也,诸侯与曹人不义曹君,将立子臧,子臧去之,以成曹君,君子曰‘能守节矣’。

君义嗣,谁敢干君!有国,非吾节也。

1 上博楚簡《鬼神之明》中的“伍子胥” 山東大學文史哲研究院博士生 西山尚志

前言 《鬼神之明》是《上海博物館戰國楚竹書》第五卷所收的出土文獻之一i。整理這篇文獻的曹錦炎先生在同書第五卷所收的《鬼神之明·說明》中云:“本篇爲對話體,雖然失去開頭部分,且無‘說話者’,但從内容分析應是《墨子》的佚文。記述墨子與弟子或他人的對話,討論的内容是鬼神有所明有所不明的問題。”由此可知,曹錦炎先生將《鬼神之明》明確地看作是《墨子》的佚文。但是,後來這個問題受到了李銳先生、丁四新先生的批評,因此曹先生的觀點未必是定說ii。筆者注意到《鬼神之明》中提及伍子胥的一段文字: (及)五(伍)子疋(胥)者,天下之聖人也,(鴟)(夷)而死。(榮)(夷)公iii者,天下之(亂)人也,長年而(没)。 本文主要探討上博楚簡《鬼神之明》中的“伍子胥”在思想史上的意義。

第一節 如上所述,上博楚簡《鬼神之明》第三簡有:“(及)五(伍)子疋(胥)者,天下之聖人也,(鴟)(夷)而死。”不言而喻,此處提及的“五子胥”即是活躍在戰國吳王闔盧時代的“伍子胥”。《史記·伍子胥列傳》中詳細記述了伍子胥的故事,下文姑且依據《伍子胥列傳》簡述伍子胥的一生。 伍子胥,春秋時楚國人。因遭楚太子少傅費無忌的讒言,父親伍奢、兄伍尚被楚平王殺害,而伍子胥避難逃奔,經過宋、鄭等國後入吳。後結識吳公子光(即吳王闔閭),併策劃刺死吳王僚,幫助公子光奪得王位。闔閭即位後,伍子胥成爲吳國的重要謀臣。吳王親率伍子胥、孫武攻下楚國首都郢,於是伍子胥掘楚平王墓,鞭尸三百,報得殺父之仇。闔閭死後,繼事吳王夫差。幫助夫差打敗越國,並且勸夫差暫不攻齊而先乘勢滅越。夫差不納而聽信伯嚭讒言,賜劍使伍子胥自刎。伍子胥說:“必樹吾墓上以梓,令可以爲器,而抉吾眼縣吳東門之上,以觀越寇之入滅吳也。”吳王聞之大怒,將其尸放鴟夷革中,漂浮江上。吳人憐之,爲立祠於江上,命名爲胥山。 從先秦到東漢的古典文獻中,寫作“伍子胥”的例子有:《莊子》1例;《荀子》1例;《呂氏春秋》8例;《春秋公羊傳》3例;《戰國策》5例;《楚辭》1例;《韓詩外傳》3例;《春秋繁露》4例;《前漢記》1例(一例作“五子胥”);《孔子家語》1例;《新書》2例;《鹽鐵論》1例;《新序》4例;《論衡》三例;《吳越春秋》23例;《越絶書》10例;《風俗通義》1例;《說苑》12例;(一例作“五子胥”)。 2

寫作“子胥”的例子有:郭店楚簡《窮達以時》第九簡1例;《莊子》5例;《荀子》6例;《春秋左氏傳》2例;《春秋穀梁傳》3例;《戰國策》6例;《呂氏春秋》15例;《韓非子》21例;《晏子春秋》1例;《韓詩外傳》4例;《國語》2例;《新書》7例;《前漢記》4例;《淮南子》1例;《鹽鐵論》3例;《新序》10例;《說苑》26例;《法言》1例;《潛夫論》1例;《徐幹中論》6例;《鶡冠子》2例;《論衡》30例;《楚辭》7例(其中,2例在二十五篇中);至於《吳越春秋》、《越絶書》中例子極多。 伍子胥名“員”,在古典文獻中寫作“伍員”之例有:《莊子》1例;《墨子》1例(所染篇);《呂氏春秋》2例;《春秋左氏傳》4例;《抱朴子》2例;《鹽鐵論》1例;《徐幹中論》1例;《論衡》3例;《吳越春秋》4例。 寫作“伍胥”的例子有:《吳越春秋》13例;《越絶書》1例;《楚辭》1例(九懷篇)。 在古典文獻中與伍子胥有關的基礎資料如此。下文將探討《鬼神之明》中的“伍子胥”在思想史上的意義。

第二節 如上所述,《鬼神之明》第三簡有:“(及)五(伍)子疋(胥)者,天下之聖人也。” 本節探討《鬼神之明》將伍子胥看作“天下之聖人也”的意義。 將“伍子胥”作爲“聖人”的記載,如曹錦炎原釋、廖名春先生iv已指出的,在傳世文獻中一例也沒有。與此相反,不將伍子胥看作“聖人”的例子,《韓非子·說林下》有: 崇侯、惡來知不適紂之誅也,而不見武王之滅之也。比干、子胥知其君之必亡也,而不知身之死也。故曰:崇侯、惡來知心而不知事,比干、子胥知事而不知心。聖人其備矣。 《鶡冠子·備知》有: 費仲、惡來得辛紂之利,而不知武王之伐之也;比干、子胥好忠諌,而不知其主之煞之也。費仲、惡來者,可謂知心矣,而不知事;比干、子胥者,可謂知事矣,而不知心。聖人者必兩備,而後能究一世。 在古典文獻中,“天下之聖人”的例子,《墨子·公孟》v有: 公孟子曰:君子必古言服,然後仁。子墨子曰:昔者商王紂卿士費仲爲天下之暴人,箕子、微子爲天下之聖人,此同言而或仁不仁也。周公旦爲天下之聖人,關叔爲天下之暴人,此同服或仁或不仁。然則不在古服與古言矣。且子法周,而未法夏也。子之古非古也。 順便指出,作爲與“天下之聖人”相類似的表達,“天下聖人”的例子,《韓非子·五蠹》有: 且民者固服於勢,寡能懷於義。仲尼,天下聖人也,修行明道以遊海內。海內說其仁,美其義,而爲服役者七十人。蓋貴仁者寡,能義者難也。…… 綜上所述,與《鬼神之明》一樣作“天下之聖人”之例,在古典文獻中只見於《墨子》。就這點而言,《鬼神之明》與《墨子》有密切的關係。 3

第三節 本節探討伍子胥與“(鴟)(夷)而死”的關係。關於伍子胥之死,在古典文獻中有各種的傳說。由於例子極多,本文只以至西漢期爲止的文獻爲例,《莊子·胠篋》有: 昔者,龍逢斬;比干剖;萇弘胣;子胥靡,故四子之賢而身不免乎戮。 《莊子·至樂》有: 故夫子胥爭之以殘其形。不爭名亦不成。誠有善无有哉。 《莊子·外物》有(《呂氏春秋·孝行覧·必己》也有同樣的文章): 人主莫不欲其臣之忠,而忠未必信。故伍員流乎江;萇弘死蜀,藏其血三年而化爲碧。 《莊子·盜跖》有: 世之所謂忠臣者,莫若王子比干伍子胥。子胥沈江;比干剖心。此二子者,世謂忠臣也,然卒爲天下笑。 《莊子·盜跖》亦有: 比干剖心;子胥抉眼,忠之禍也。直躬證父;尾生溺死,信之患也。鮑子立乾;申子不自理,廉之害也。孔子不見母;匡子不見父,義之失也。 《荀子·成相》有: 世之禍,惡賢士。子胥見殺,百里徙。 《荀子·成相》亦有: 嗟我何人,獨不遇時當亂世。欲衷對,言不從,恐爲子胥身離凶,進諫不聽,剄而獨鹿棄之江。 《荀子·宥坐》有: 孔子曰:由不識,吾語女。女以知者爲必用邪。王子比干不見剖心乎。女以忠者爲必用邪。關龍逢不見刑乎。女以諫者為必用邪。吳子胥不磔姑蘇東門外乎。夫遇不遇者,時也;賢不肖者,材也。君子博學深謀,不遇時者多矣。…… 《韓非子·難言》有: 故子胥善謀而吳戮之;仲尼善說而匡圍之;管夷吾實賢而魯囚之。…… 《韓非子·飾邪》有: 故人臣稱伊尹管仲之功,則背法飾智有資。稱比干、子胥之忠而見殺,則疾強諫有辭。夫上稱賢明,下稱暴亂,不可以取類,若是者禁。 《韓非子·難四》有: 是以晉厲公滅三郤而欒中行作難,鄭子都殺伯咺而食鼎起禍,吳王誅子胥而越句踐成霸。 《韓非子·人主》有: 昔關龍逢說桀而傷其四肢;王子比干諫紂而剖其心;子胥忠直夫差而誅於屬鏤。 4

《呂氏春秋·孝行覧·必己》有: 外物不可必,故龍逄誅,比干戮,箕子狂,惡來死,桀、紂亡。人主莫不欲其臣之忠,而忠未必信,故伍員流乎江,萇弘死、藏其血三年而為碧。親莫不欲其子之孝,而孝未必愛,故孝己疑,曾子悲。 《呂氏春秋·審應覧·離謂》有: 比干、萇弘以此死;箕子、商容以此窮;周公、召公以此疑;范蠡、子胥以此流。死生存亡安危,從此生矣。 《呂氏春秋·貴直覧·知化》有: 夫差興師伐齊,戰於艾陵,大敗齊師,反而誅子胥。子胥將死曰:與。吾安得一目以視越人之入吳也。乃自殺。夫差乃取其身而流之江,抉其目,著之東門。曰:女胡視越人之入我也。 《戰國策·燕策二》有(《史記·樂毅列傳》也有同樣文章): 臣聞,善作者不必善成,善始者不必善終。昔者伍子胥說聽乎闔閭,故吳王遠迹至於郢。夫差弗是也,賜之鴟夷而浮之江。故吳王夫差不悟先論之可以立功,故沉子胥而不悔。子胥不蚤見主之不同量,故入江而不改。…… 《新書·耳痹》有: 伍子胥見事之不可爲也,何籠而自投水,目抉而珥東門,身鴟夷而浮江。 《春秋左氏傳·哀公十一年》有: ……王聞之,使賜之屬鏤以死。將死曰:樹吾墓檟,檟可材也。吳其亡乎。三年,其始弱矣。盈必毀,天之道也。 《史記·吳太伯世家》有: ……吳王聞之大怒,賜子胥屬鏤之劍以死。將死曰:樹吾墓上以梓,令可爲器。抉吾眼置之吳東門,以觀越之滅吳也。 《史記·越王句践世家》有: ……王乃大怒曰:伍員果欺寡人。役反,使人賜子胥屬鏤劍以自殺。子胥大笑曰:我令而父霸,我又立若,若初欲分吳國半予我,我不受,已,今若反以讒誅我。嗟乎嗟乎,一人固不能獨立。報使者曰:必取吾眼置吳東門,以觀越兵入也。於是吳任嚭政。 《史記·伍子胥列傳》有(《說苑·正諫》也有同樣文章): 吳王曰:微子之言,吾亦疑之。乃使使賜伍子胥屬鏤之劍曰:子以此死。伍子胥仰天歎曰:嗟乎。讒臣嚭爲亂矣,王乃反誅我。我令若父霸。自若未立時,諸公子爭立,我以死爭之於先王,幾不得立。若既得立,欲分吳國予我,我顧不敢望也。然今若聽諛臣言以殺長者。乃告其舍人曰:必樹吾墓上以梓,令可以爲器。而抉吾眼縣吳東門之上,以觀越寇之入滅吳也。乃自剄死。吳王聞之大怒,乃取子胥尸盛以鴟夷革,浮之江中。吳人憐之,爲立祠於江上,因命曰胥山。 《史記·魯仲連鄒陽列傳》有: 臣聞比干剖心,子胥鴟夷,臣始不信,乃今知之。 5

《史記·李斯列傳》有: 嗟乎,悲夫。道之君,何可爲計哉。昔者桀殺關龍逢;紂殺王子比干;吳王夫差殺伍子胥。此三臣者,豈不忠哉。然而不免於死,身死而所忠者非也。 《史記·蒙恬列傳》有: 吳王夫差殺伍子胥。 《史記·太史公自序》有: 太伯避歷,江蠻是適。文武攸興,古公王跡。闔廬弒僚,賓服荊楚。夫差克齊,子胥鴟夷。信嚭親越,吳國既滅。嘉伯之讓,作吳世家第一。 《韓詩外傳·一卷》有(《新序·節士》也有同樣文章): 申徒狄曰:不然桀殺關龍逢,紂殺王子比干,而亡天下。吳殺子胥,陳殺泄冶,而滅其國。故亡國殘家,非無聖智也。不用故也。 《韓詩外傳·七卷》有(《說苑·雜言》也有同樣文章): 孔子曰:由來,汝小人也。未講於論也。居,吾語汝。子以知者爲無罪乎,則王子比干何爲刳心而死子。以義者爲聽乎,則伍子胥何爲抉目而懸吳東門。……伍子胥前功,多後戮死,非知有盛衰也,前遇闔閭,後遇夫差也。 《國語·吳語》有: ……遂自殺。將死,曰:以懸吾目於東門,以見越之入,吳國之亡也。王慍曰:孤不使大夫得有見也。乃使取申胥之尸,盛以鴟夷,而投之於江。 《楚辭·七諫·沈江》有: 成功隳而不卒兮,子胥死而不葬。 《楚辭·七諫·怨思》有: 子胥諫而靡軀兮,比干忠而剖心。 《楚辭·九懷·尊嘉》有: 伍胥兮浮江,屈子兮沈湘 。 《楚辭·九歎·惜賢》有: 吳申胥之抉眼兮,王子比干之橫廢 。 《新序·雜事·二卷》有: 夫差非徒不用子胥也,又殺之,而國卒以亡。 《新序·雜事·三卷》有: 昔伍子胥説聽於闔閭,吳為逺迹至郢。夫差不是也,賜之鴟夷沉之江。 《新序·雜事·三卷》有: ……臣聞,比干剖心,子胥鴟夷。…… 《說苑·雜言》有: 子石曰:昔者吳王夫差不聴伍子胥盡忠極諫,抉目而辜。…… 如上所舉,伍子胥臨死的例子有:漂浮江上、沉入水中、自殺、被殺等等。將尸體裝到“鴟夷”裡的故事可見於《戰國策·燕策二》、《新書·耳痹》、《國語·吳語》、《史記·伍子