中信泰富澳元累计期权案例分析

- 格式:doc

- 大小:199.50 KB

- 文档页数:3

金融工程案例分析中信泰富事件文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]滨江学院课程论文题目金融工程案例分析——中信泰富事件课程金融工程案例分析专业 2013级金融工程学生姓名吴欣怡学号任课教师李长青二O一六年六月三日金融工程案例分析——中信泰富事件一、案例简介2008 年 10 月 20 日,中信集团旗下的中信泰富召开新闻发布会。

中信集团主席荣智健表示,由于中信泰富的财务董事越权与香港数家银行签订了金额巨大的澳元杠杆式远期合约导致已经产生 8 亿港元的损失。

由于这笔合约的期限为二年,荣智健说如果以目前的汇率市价估计,这次外汇杠杆交易可能带来高达147 亿港元的损失关键词:中信泰富;外汇;远期杠杆二、案例的具体内容中信泰富的公告表示,有关外汇合同的签订并没有经过恰当的审批,其潜在风险也没有得到评估,因此已终止了部分合约,剩余的合同主要以澳元为主。

管理层表示,会考虑以三种方案处理手头未结清的外汇杠杆合同,包括平仓、重组合约等多种手段。

荣智健在发布会上称该事件中集团财务总监没有尽到应尽的职责。

他同时宣布,财务董事张立宪及财务总监周志贤已提请辞职,并获董事会接受,而与事件相关的人员将会受到纪律处分。

自即日起,中信集团将委任莫伟龙为财务董事。

由于这笔合约的期限为二年,荣智健说如果以目前的汇率市价估计,这次外汇杠杆交易可能带来高达 147 亿港元的损失中信泰富在澳大利亚有SINO—IRON铁矿投资项目,亦是西澳最大的磁铁矿项目。

整个投资项目的资本开支,除目前的16亿澳元之外,在项目进行的25年期内,还将至少每年投入10亿澳元,很多设备和投人都必须以澳元来支付。

为降低澳元升值的风险,公司于2008年7月与13家银行共签订了24款外汇累计期权合约,对冲澳元、欧元及人民币升值影响,其中澳元合约占绝大部分。

由于合约只考虑对冲相关外币升值影响,没有考虑相关外币的贬值可能,在全球金融危机迫使澳大利亚减息并引发澳元下跌情况下,2008年10月20日中信泰富公告因澳元贬值跌破锁定汇价,澳元累计认购期权合约公允价值损失约147亿港元;11月14日中信泰富发布公告,称中信集团将提供总额为15亿美元(约116亿港元)的备用信贷,用于重组外汇衍生品合同的部分债务义务,中信泰富将发行等值的可换股债券,用来替换上述备用信贷。

一、案例背景2008 年10 月20 日,中信集团旗下的中信泰富召开新闻发布会。

中信集团主席荣智健表示,由于中信泰富的财务董事越权与香港数家银行签订了金额巨大的澳元杠杆式远期合约导致已经产生8 亿港元的损失,他说,如果以目前的汇率市价估计,这次外汇杠杆交易可能带来高达147 亿港元的损失.中信泰富的公告表示,有关外汇合同的签订并没有经过恰当的审批,其潜在风险也没有得到评估,因此已终止了部分合约,剩余的合同主要以澳元为主。

管理层表示,会考虑以三种方案处理手头未结清的外汇杠杆合同,包括平仓、重组合约等多种手段。

荣智健在发布会上称该事件中集团财务总监没有尽到应尽的职责。

他同时宣布,财务董事张立宪及财务总监周志贤已提请辞职,并获董事会接受,而与事件相关的人员将会受到纪律处分。

自即日起,中信集团将委任莫伟龙为财务董事.由于这笔合约的期限为二年,荣智健说如果以目前的汇率市价估计,这次外汇杠杆交易可能带来高达147 亿港元的损失。

中信泰富在澳大利亚有SINO—IRON铁矿投资项目,亦是西澳最大的磁铁矿项目.整个投资项目的资本开支,除目前的l6亿澳元之外,在项目进行的25年期内,还将至少每年投入10亿澳元,很多设备和投人都必须以澳元来支付.为降低澳元升值的风险,公司于2008年7月与13家银行共签订了24款外汇累计期权合约,对冲澳元、欧元及人民币升值影响,其中澳元合约占绝大部分。

由于合约只考虑对冲相关外币升值影响,没有考虑相关外币的贬值可能,在全球金融危机迫使澳大利亚减息并引发澳元下跌情况下,2008年10月20日中信泰富公告因澳元贬值跌破锁定汇价,澳元累计认购期权合约公允价值损失约147亿港元;11月14日中信泰富发布公告, 称中信集团将提供总额为15亿美元(约ll6亿港元)的备用信贷,用于重组外汇衍生品合同的部分债务义务,中信泰富将发行等值的可换股债券,用来替换上述备用信贷。

据香港《文汇报》报道, 随着澳元持续贬值,中信泰富因外汇累计期权已亏损186亿港元.截至2008年12月5日,中信泰富股价收于5.80港元,在一个多月内市值缩水超过2l0亿港元.另外,就中信泰富投资外汇造成重大亏损,并涉嫌信息披露延迟,香港证监会正对其展开调查.二、中信泰富得衍生品合约性质中信泰富结构化衍生品合约条款分析合约名称:AUD Target Redemption Forward合约实质:Accumulator -- —--- 谐音(I kill you latter)合约标的:澳元/美元汇率合约期现:24 个月交易方式:当澳元/美元汇率市价高于协议汇率时,中信泰富可按协议汇率兑换1000 万澳元.当澳元/美元汇率低于协议汇率时,中信泰富须按协议汇率兑换2500万澳元杠杆率:2.5结算方式:每月结算敲出条款:累计盈利350 万签订日汇率现价:0.9740 美元/澳元加权协议汇率:0。

案例中信泰富“豪赌”酿成巨大亏空2008年10月20日,中信泰富发出盈利预警,称公司为减低西澳洲铁矿项目面对的货币风险,签订若干杠杆式外汇买卖合约而引致亏损,实际已亏损8.07亿港元。

至10月17日,仍在生效的杠杆式外汇合约按公平价定值的亏损为147亿港元。

换言之,相关外汇合约导致已变现及未变现亏损总额为155.07亿港元。

事件发生后,集团财务董事张立宪和财务总监周志贤辞去董事职务,香港证监会和香港交易所对中信泰富进行调查,范鸿龄离任港交所董事、证监会收购及合并委员会主席、收购上诉委员会和提名委员、强制性公积金计划管理局主席,直至调查终止,中信集团高层人士对中信泰富在外汇衍生品交易中巨亏逾105亿港元极为不满,认为荣智健应对监管疏忽承担责任,对中信泰富董事会讲可能进行大改组。

而中信泰富的母公司中信集团也因此受影响。

全球最大的评级机构之一的穆迪投资者服务公司将中信集团的长期外币高级无抵押债务评级从Baa1下调到Baa2,基础信用风险评估登记从11下调到12;标准普尔将中信集团的信用评级下调至BBB-待调名单;各大投行也纷纷大削中信泰富的目标价。

摩根大通将中信泰富评级由“增持”降至“减持”,目标价削72%至10港元;花旗银行将中信泰富评级降到“沽出”,目标价大削76%至6.66港元;高盛将其降级为“卖出”,目标价大削60%至12.5港元;美林维持中信泰富跑输大市评级,目标价削57%到10.9港元。

除此之外,中信泰富的投资者纷纷抛售股票。

一家香港红筹股资金运用部总经理表示:“此事对于在港上市的中资企业群体形象破坏极大,对于我们也是敲了一记警钟。

”没有遵守远期合约风险对冲政策据了解,这起外汇杠杆交易可能是因为澳元的走高而引起的。

中信泰富在澳大利亚有一个名为SINO-IRON的铁矿项目,该项目是西澳最大的磁铁矿项目。

这个项目总投资约42亿美元,很多设备和投入都必须以澳元来支付。

整个投资项目的资本开支,除目前的16亿澳元之外,在项目进行的25年期内,还将在全面营运的每年度投入至少10亿澳元,为了减低项目面对的货币风险,因此签订若干杠杆式外汇买卖合约。

关于中信泰富事件的思考小组成员:吴婷、张瑞、王珊、陈雪林、翟春怡、周玉企业外部风险包括:顾客风险、竞争对手风险、政治环境风险、法律环境风险、经济环境风险等;企业内部风险包括:产品风险、营销风险、财务风险、人事风险、组织与管理风险主要原材料价格波动风险、延迟交货违约赔偿风险、技术风险、报告期内客户集中度较高的风险、利率风险、代理风险、领导风险等。

规避风险:1.买保险2.对冲3.获取更多的信息。

无法规避的风险被称为系统风险,大部分为企业外部风险。

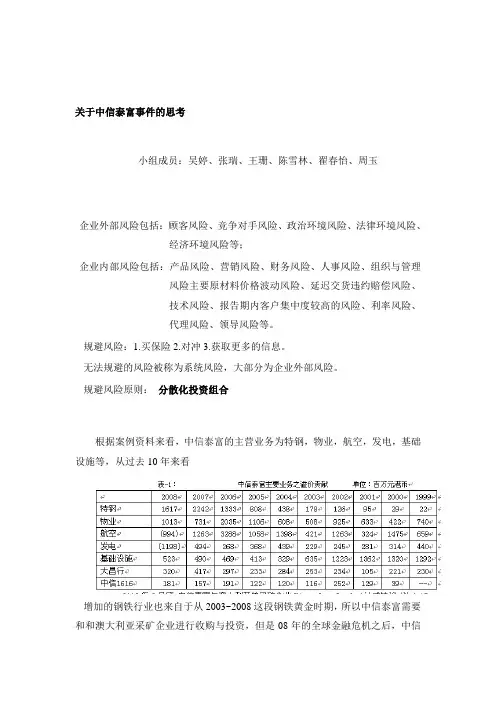

规避风险原则:分散化投资组合根据案例资料来看,中信泰富的主营业务为特钢,物业,航空,发电,基础设施等,从过去10年来看增加的钢铁行业也来自于从2003~2008这段钢铁黄金时期,所以中信泰富需要和和澳大利亚采矿企业进行收购与投资,但是08年的全球金融危机之后,中信泰富应该发展国内行业。

中信泰富的系统风险有:1,货币风险,中信泰富在投资澳洲的开采项目中涉及到大量的外汇资金,此项投资占中信泰富资产的重大部分,所以汇率特别是美元兑换澳元的汇率变动会对中信泰富产生重大的影响。

2, 全球经济环境恶化,在08年全球遭遇金融危机的影响,矿产等原材料价格下跌,澳大利亚和新西兰等国货币汇率受到拖累,9月到10月,澳大利亚储蓄银行连续两次降息,澳元大幅跳水。

另一方面,美国金融机构的危机造成了美元支付的高潮,大量美元溜回美国加之投资者为求避险分分将在新兴市场的投资套现,7月以来美元突然大涨。

再加上原来做过澳元的交易方因受损急需抛售澳元平仓,澳元的价格在三个月的时间下跌了40%。

而中信泰富的经营风险有:1高杠杆投机产生的财务风险,作为交易主体的中信泰富公司,无视了交易的风险仍旧选择了高杠杆的外汇交易合约。

为企业带来了与投资收益不相符的杠杆风险,最终以巨亏结束。

2内部控制产生的管理风险,此次澳元累积外汇期权合约是集团财务董事张立宪和财务总监周志贤私自与香港多家主要银行签订的,董事局主席荣智健并不知情。

中信泰富澳元累计期权案例分析金亚东2010级金融学410041552008年10月21日下午5点,中信泰富在香港同时召开了两场发布会,一场是媒体通气会,另一场是专门针对各大行分析师的说明会。

就在这天早上,一条消息震惊全香港:中信泰富外汇期权交易亏损超过150亿港元。

次日,香港证监会通过其官方网站宣布,正式对中信泰富进行调查。

中信泰富是由中国国际信托投资(香港集团)有限公司逐步演变发展的港交所综合型上市企业,其业务重点涉及香港及广大的内地市场,以基建为主,包括投资物业、基础设施、能源项目、环保项目、航空以及电讯等业务,同时它还通过其附属机构大昌贸易行及慎昌有限公司进行贸易及分销业务。

中信泰富是恒生指数的成份权,属于蓝筹股,此外,因为其大股东是国企中信集团,中信泰富也被视为红筹股。

红加蓝就是紫色,于是也一些香港的分析师把中信泰富戏称为“紫筹股”。

然而正是这只“紫筹股”,几乎是一夜间,成为金融海啸中受伤最深的中国企业。

下面我们来梳理一下整个事件的来龙去脉。

中信泰富2006年3月底与澳大利亚的采矿企业签订协议,以4.15亿美元收购两个分别拥有10亿磁铁矿资源开采权的公司Sion-Iron和Bal- moral Iron的全部股权。

Sion-Iron投资了一项42亿美元的磁铁矿项目,时间长达25年由于澳元不断升值,导致以美元计算的该项目的投资成本也不断增加。

为了降低澳元升值带来的汇率风险,2008年7月16日,中信泰富公司两名高层在未取得主席荣智健批准前,通过买入外汇衍生品来避险。

2008年10月,中信泰富曝出曾与花旗银行香港分行、瑞信国际、法国巴黎百富勤、美国银行、摩根士丹利、汇丰银行、德意志银行等十三家外资银行签订了数份杠杆式外汇合约,其中金额最大的是澳元累计期权,而这十三家外资银行都是国际上排名前列的大银行。

在6月底的中信泰富中期业绩报告中,公司披露总负债由2007年上半年286.54亿港元急升至419.06亿港元,净负债则从上年同期的206.09亿升至312.11亿港元。

中信泰富案例分析关于中信泰富事件的思考小组成员:吴婷、张瑞、王珊、陈雪林、翟春怡、周玉企业外部风险包括:顾客风险、竞争对手风险、政治环境风险、法律环境风险、经济环境风险等;企业内部风险包括:产品风险、营销风险、财务风险、人事风险、组织与管理风险主要原材料价格波动风险、延迟交货违约赔偿风险、技术风险、报告期内客户集中度较高的风险、利率风险、代理风险、领导风险等。

规避风险:1.买保险2.对冲3.获取更多的信息。

无法规避的风险被称为系统风险,大部分为企业外部风险。

规避风险原则:分散化投资组合根据案例资料来看,中信泰富的主营业务为特钢,物业,航空,发电,基础设施等,从过去10年来看增加的钢铁行业也来自于从2003~2008这段钢铁黄金时期,所以中信泰富需要和和澳大利亚采矿企业进行收购与投资,但是08年的全球金融危机之后,中信泰富应该发展国内行业。

中信泰富的系统风险有:1,货币风险,中信泰富在投资澳洲的开采项目中涉及到大量的外汇资金,此项投资占中信泰富资产的重大部分,所以汇率特别是美元兑换澳元的汇率变动会对中信泰富产生重大的影响。

2, 全球经济环境恶化,在08年全球遭遇金融危机的影响,矿产等原材料价格下跌,澳大利亚和新西兰等国货币汇率受到拖累,9月到10月,澳大利亚储蓄银行连续两次降息,澳元大幅跳水。

另一方面,美国金融机构的危机造成了美元支付的高潮,大量美元溜回美国加之投资者为求避险分分将在新兴市场的投资套现,7月以来美元突然大涨。

再加上原来做过澳元的交易方因受损急需抛售澳元平仓,澳元的价格在三个月的时间下跌了40%。

而中信泰富的经营风险有:1高杠杆投机产生的财务风险,作为交易主体的中信泰富公司,无视了交易的风险仍旧选择了高杠杆的外汇交易合约。

为企业带来了与投资收益不相符的杠杆风险,最终以巨亏结束。

2内部控制产生的管理风险,此次澳元累积外汇期权合约是集团财务董事张立宪和财务总监周志贤私自与香港多家主要银行签订的,董事局主席荣智健并不知情。

中信泰富巨亏案例分析【摘要】中信泰富作为中信集团控股并在香港上市的“紫”筹股,作为国资企业走出去战略的代表,面对巨大的外汇风险,购买国际投行量身打造的外汇合约,却陷入巨亏的泥淖。

本文根据相关报道和评论,聚焦于损失最严重的澳元累积目标可赎回合约,以期权作为思考的出发点,分析合约在订立时的价值,以及合约的风险特性。

在此基础上,得出从事衍生品交易时应注意对衍生工具的分析以及公司内部风险控制的意见。

【关键字】中信泰富、外汇、衍生品交易、风险控制一、中信泰富巨亏案一)案例背景中信泰富是港交所蓝筹股列表内的大型上市公司,并且其大股东是央企中信集团,业内人士纷纷称其为“紫”筹股,可见其综合实力之雄厚。

在中央政府的大力支持下,中信泰富获得了澳大利亚的SINO-IRON铁矿投资项目。

整个项目的资本开支,除确定的16亿澳元之外,在项目进行期间,还将每年投入10亿澳元,作为后续工程开发的费用,保证设备人员的及时进场。

1但是由于国内并没有外汇的金融衍生品市场,因此中信泰富的该项交易就暴露在汇率变动的风险之下。

考虑当时的澳元兑美元的强势上涨的趋势,要锁定外汇的风险,必然需要借助于相关的衍生品市场,包括远期、期权、互换甚至是相关的组合物。

二)合约内容根据2008年10月20日,中信泰富发布的《中信泰富有限公司盈利警告》2(以下简称《盈利警告》),在2008年7月,中信泰富为避免汇率风险,同花旗银行、渣打银行等13家国际金融机构签订了4大类的外汇衍生合约,分别是AUD target redemption forward contracts(澳元累积目标可赎回远期合约),AUD daily accrual,Dual currency target redemption forward和RMB target redemption forward。

其中以澳元累积目标可赎回远期合约损失最为巨大,也是本文的研究对象。

《盈利警告》所披露的澳元合约下的权利义务主要有:对中信泰富,当1澳元的市场价格高于0.87美元时,中信泰富有权利以0.87美元的价格,用美元换取澳元,并且当中信泰富利润总额达5150万美元时,自动终止对手方每月交付澳元的义务;相应的,当1澳元的市场价格低于0.87美元时,中信泰富仍要1参见丁洪:《中信泰富外汇衍生品投资亏损案例分析与启示》,载《南方金融》,2009年第3期。

关于中信泰富事件的思考小组成员:吴婷、张瑞、王珊、陈雪林、翟春怡、周玉企业外部风险包括:顾客风险、竞争对手风险、政治环境风险、法律环境风险、经济环境风险等;企业内部风险包括:产品风险、营销风险、财务风险、人事风险、组织与管理风险主要原材料价格波动风险、延迟交货违约赔偿风险、技术风险、报告期内客户集中度较高的风险、利率风险、代理风险、领导风险等。

规避风险:1.买保险2.对冲3.获取更多的信息。

无法规避的风险被称为系统风险,大部分为企业外部风险。

规避风险原则:分散化投资组合根据案例资料来看,中信泰富的主营业务为特钢,物业,航空,发电,基础设施等,从过去10年来看增加的钢铁行业也来自于从2003~2008这段钢铁黄金时期,所以中信泰富需要和和澳大利亚采矿企业进行收购与投资,但是08年的全球金融危机之后,中信泰富应该发展国内行业。

中信泰富的系统风险有:1,货币风险,中信泰富在投资澳洲的开采项目中涉及到大量的外汇资金,此项投资占中信泰富资产的重大部分,所以汇率特别是美元兑换澳元的汇率变动会对中信泰富产生重大的影响。

2, 全球经济环境恶化,在08年全球遭遇金融危机的影响,矿产等原材料价格下跌,澳大利亚和新西兰等国货币汇率受到拖累,9月到10月,澳大利亚储蓄银行连续两次降息,澳元大幅跳水。

另一方面,美国金融机构的危机造成了美元支付的高潮,大量美元溜回美国加之投资者为求避险分分将在新兴市场的投资套现,7月以来美元突然大涨。

再加上原来做过澳元的交易方因受损急需抛售澳元平仓,澳元的价格在三个月的时间下跌了40%。

而中信泰富的经营风险有:1高杠杆投机产生的财务风险,作为交易主体的中信泰富公司,无视了交易的风险仍旧选择了高杠杆的外汇交易合约。

为企业带来了与投资收益不相符的杠杆风险,最终以巨亏结束。

2内部控制产生的管理风险,此次澳元累积外汇期权合约是集团财务董事张立宪和财务总监周志贤私自与香港多家主要银行签订的,董事局主席荣智健并不知情。

奇异期权风险管理一基于中信泰富事件案例分析4中信泰富累计期权风险分析4(1中信泰富案例简介4(1(1中信泰富巨亏事件简介中信泰富发展有限公司是中信集团位于香港的子公司,中信泰富发展过程中,先后经历了4次融资140亿港元,进行了大量的企业并购,造就了其迅速成为一只红筹股。

2008年对于中信泰富来说是最重要的一年,2008年10月20日,中信泰富发表公告称因为澳元对美元累计目标合约因为澳元汇率持续下降导致已经亏损8(07 亿港元,如按照公允价值计算,该合约约合亏损155亿港元,此消息一出中信泰富股价一落千丈。

10月24日,中信泰富母公司中信集团宣布提供15亿美元贷款用于中信泰富资金周转(按照伦敦同业拆借利率加2(8厘的年利率支付利息),同时,中信泰富向中信集团发行116(25亿港元的可转换债券。

后又由于中信泰富涉及推迟披露亏损信息(9月份中信泰富股份波动,且出现大股东出售情况),香港证监会开始对其进行调查。

受监管层面的压力,中信泰富总经理荣智健被迫离开中信泰富。

其中中信泰富拥有的19,的股份也逐剥离集团。

2008年12月24日,中信集团行使可转换债券,致使中信集团及其一致行动人拥有中信泰富70(46,的股权。

本章节将围绕中信泰富2008年因澳元对美元累计期权目标合约巨亏事件展开,从合约的定性分析、合约定价、VaR模型等几方面进行合约的详细剖析,总结归纳签订类似奇异期权时风险评估的方法。

4(1(2中信泰富主要业务分布随着中国经济的不断发展,中信泰富业务的重点不断转移到中国大陆,主要业务也集中于特钢的制造和特钢生产所需要的原材料的开采。

特钢生产方面,通过企业的动作,中信泰富拥有三家大陆钢厂,分别为江阴兴澄特钢、新冶钢、石家庄钢厂;由于中信泰富拥有年产超过700万吨的生产能力,在中国的特钢市场占有主导地位,产品主要市场为大陆的华东、华中、华北地区。

铁矿石的开采方面,中信泰富在西澳拥有20亿吨的铁矿的开采权,并拥有40 亿吨的开采认购权,其中20亿吨开采权将形成每年生产2760万吨铁矿的产能,生产出的铁矿将可供应给中国大陆的特钢生产厂,也可出售给其它钢厂。

累计期权定价与风险估值研究——以中信泰富为例1 研究背景从2007年起,中信泰富开始购买澳元的累计外汇期权合约进行对冲(Accumulator)。

2008年10月20日,中信泰富发布公告称,为对冲澳大利亚铁矿项目汇率风险,该公司自2007年底起签订了多份累计杠杆式外汇买卖合约,该澳元累计目标可赎回远期合约,因澳元大幅贬值,已经确认155亿港元亏损。

此项亏损将达其净资产600亿港元的近1/4。

公告一出,市场哗然,投资者纷纷抛售该股票。

到10月29日,由于澳元的进一步贬值,该合约亏损已接近200亿港元。

11月12日,中信泰富再次发布公告,与母公司中信集团达成初步重组协议,其一是中信集团以强制性可转债方式,向中信泰富注资15亿美元。

其二是以“外科手术”般的方式将部分衍生品交易合约从上市公司剔除,中信集团将协助中信泰富分两步重组现存的87亿澳元合约。

按照公告,中信集团希望在12月30日前完成重组。

此次衍生产品巨额亏损事件阶段性地告一段落。

2008年12月2日,中信泰富在港交所发布的股东通函首次披露公司与花旗银行、汇丰银行等13家银行签订的外汇累计期权合约细节。

通函显示,中信泰富2007年8月至2008年8月间,分别与汇丰银行、花旗银行、摩根士丹利资本、美国银行、巴克莱银行、瑞信国际、法国巴黎银行等13家银行签订24份外汇累计期权合约,合约币种涉及澳元、欧元及人民币。

股东通函还显示,由于澳元进一步走低,中信泰富外汇衍生合约变现亏损及公平价定值亏损总额已由11月12日公告中的168亿港元,扩大至186亿港元。

2 累计期权定价原理由于奇异期权本身结算方式的复杂性,目前很难、甚至不能给出它定价的理论表达式,不能用布莱克-斯科尔斯公式求出解析解。

此时利用计算机编程进行数值计算是目前为这样的奇异期权定价的最有效的方法,而蒙特卡罗方法(Monte Carlo method)是应用最广泛的方法。

此外还有离散化方法(Discretization method)以及马尔可夫链蒙特卡罗方法(Markov chain-Monte Carlo method)等也有重要应用。

中信泰富澳元累计期权案例分析

金亚东

2010级金融学41004155

2008年10月21日下午5点,中信泰富在香港同时召开了两场发布会,一场是媒体通气会,另一场是专门针对各大行分析师的说明会。

就在这天早上,一条消息震惊全香港:中信泰富外汇期权交易亏损超过150亿港元。

次日,香港证监会通过其官方网站宣布,正式对中信泰富进行调查。

中信泰富是由中国国际信托投资(香港集团)有限公司逐步演变发展的港交所综合型上市企业,其业务重点涉及香港及广大的内地市场,以基建为主,包括投资物业、基础设施、能源项目、环保项目、航空以及电讯等业务,同时它还通过其附属机构大昌贸易行及慎昌有限公司进行贸易及分销业务。

中信泰富是恒生指数的成份权,属于蓝筹股,此外,因为其大股东是国企中信集团,中信泰富也被视为红筹股。

红加蓝就是紫色,于是也一些香港的分析师把中信泰富戏称为“紫筹股”。

然而正是这只“紫筹股”,几乎是一夜间,成为金融海啸中受伤最深的中国企业。

下面我们来梳理一下整个事件的来龙去脉。

中信泰富2006年3月底与澳大利亚的采矿企业签订协议,以4.15亿美元收购两个分别拥有10亿磁铁矿资源开采权的公司Sion-Iron和Bal- moral Iron的全部股权。

Sion-Iron投资了一项42亿美元的磁铁矿项目,时间长达25年由于澳元不断升值,导致以美元计算的该项目的投资成本也不断增加。

为了降低澳元升值带来的汇率风险,2008年7月16日,中信泰富公司两名高层在未取得主席荣智健批准前,通过买入外汇衍生品来避险。

2008年10月,中信泰富曝出曾与花旗银行香港分行、瑞信国际、法国巴黎百富勤、美国银行、摩根士丹利、汇丰银行、德意志银行等十三家外资银行签订了数份杠杆式外汇合约,其中金额最大的是澳元累计期权,而这十三家外资银行都是国际上排名前列的大银行。

在6月底的中信泰富中期业绩报告中,公司披露总负债由2007年上半年286.54亿港元急升至419.06亿港元,净负债则从上年同期的206.09亿升至312.11亿港元。

该公司中期净利润43.77亿港元,较上年同期减少12%。

这笔可赎回远期合约实亏:8.07亿港元,浮亏147亿港元,总计155.07亿港元。

这家颇具声誉的公司在两个交易日中市值蒸发掉了三分之二,成了在全球金融危机中首批中箭的中国企业。

累计期权的英文名称Accumulator,全称是Knock Out Discount Accumulator (KODA),是一种以合约形式买卖股票、外汇或其它商品的金融衍生工具,是投资银行与投资者客户的场外交易,一般投行会与客户签订长达一年的合约。

最初该类期权以股票为基础资产,发行商锁定股价的上下限,并规定在通常为一年的时期内以低于目前股价水平为客户提供股票,故也被称为累计股票期权。

一般来说,累计期权合约设有“取消价” Knock Out Price) 及“行使价”(Strike Price),且行使价通常比签约时的市价有折让。

合约生效后,当挂钩资产的市价在取消价及行使价之间,投资者可定时以行使价从庄家买入指定数量的资产。

当挂钩资产的市价高于取消价时,合约便终止,投资者不能再以折让价买入资产。

可是当该挂钩资产的市价低于行使价时,投资者便须定时用行使价买入双倍、甚至四倍数量的资产,直至合约完结为止。

累计期权的游戏规则较偏袒于投资银行一方。

因为就算投资者看对了市,如果挂钩资产升破取消价,合约会提早终止,为庄家的损失设立上限;但是投资者如果看错了市,合约没有止蚀限制,而且合约条款会以倍数扩大亏损。

如果挂钩资产价格大跌,投资者可被要求增加按金,资金不足的投资者因须即时补仓,便被迫止蚀沽货套现,再以行使价接货,若当该挂钩资产价值持续下跌,投资者的损失便变成无底深潭。

沽货也加速资产价格的跌势。

投资者如无法补仓,可被斩仓,并须承担所有亏损。

由于累计期权的设计有如用些许甜头吸引投资者承担极高风险,一旦市况大幅逆转,投资者就会损失惨重,所以有人便把其英文名称“Accumulator”谐音,戏称它为“I kill you later”,中文就是“我迟些才杀死你”。

由于2007 年11 月至2008 年7 月澳元对美元汇价从0.850 升至0.970 左右,为规避澳元升值的风险,中信泰富于2008 年7 月与高盛签署15 份期限为2 年的澳元对美元累积期权协议。

这份期权协议的原理可近似看作中信泰富向对手方购买一个澳元兑美元的看涨期权以及卖出两个看跌期权,行权价格都是0.87。

该协议规定:澳元对美元汇价的月收盘价在0.870 美元之上,中信泰富有权按0.870 美元的价格购买1 000 万澳元,如果市场价格上穿1.016 美元的屏障价格,则合约自动作废,每份合约最大盈利为:1 000×(1.016-0.870)=146 万美元;如果市场价格跌破0.870 美元,中信泰富必须每月按0.870 美元的执行价格买入2 500 万澳元,直至合约到期。

但合约规定生效日为2008年10 月15 日,由于澳元汇价2008 年8 月即开始暴跌,3 个月内跌至0.650 美元,所以中信泰富必须每月按0.870 美元的高价买入2 500 万×15 份=3.75 亿澳元,按24 个月计算,则买入3.75 亿×24=90 亿澳元;按1 月末澳元收盘价计算:浮亏90×(0.870-0.620)=18.9亿美元,折合港币140多亿元。

即使澳元走势不是持续下跌,中信泰富的澳元累计期权合约有两个较好的结局:一是澳元汇价继续上涨,上穿屏障价格(假设一个月内),所获盈利为:1 000×15×(1.016-0.870)=2 190 万美元;二是假设2 年期限中澳元汇价在屏障价格之下、执行价格之上横盘整理,最大盈利为:1 000 万×15×(0.970-0.870)×24=3.6 亿美元。

但一旦澳元走势反转下跌,按2009 年1月31 日收盘价计算,最大亏损为:2 500×15×(0.870-0.620)×24=22.5 亿美元。

如果澳元汇价跌回澳元大牛市的启动点0.440 美元,则最大亏损为38.7亿美元。

从上述计算中,可以看出投资这种金融衍生工具所获得的收益与要承担的风险是极为不对称的。

这类杠杆式外汇买卖合约交易者只需支付一定比例的保证金,就可进行数十倍的额度交易,本质上属于高风险金融交易,外汇价格正常的波动会因杠杆放大。

尤其在当前金融危机的肆虐下,部分国家货币汇率波动剧烈。

类似波动在经杠杆放大后,其导致的风险将是惊人的。

中信泰富为了有限的利润而与十三家国际大银行对赌从而导致巨亏,其所暴露的问题不只是中资企业对市场形势的研判不足,更深的是公司内部风险控制体系设计与实际执行的致命弱点。

事发后公司管理层曾声称,与国外投行签订澳元外汇合约是为了套期保值,规避其在澳洲铁矿石项目上的汇率风险。

但是据公司预算显示其澳洲项目的资本性支出加上未来的营运支出只有不到20 亿澳元,远低于它在衍生产品中需要接收的94.4 亿澳元总额,这显然有悖于该合约本身对冲风险的财务性质;更重要的是,中信泰富的复杂衍生产品不能“规避澳元上涨风险”,如果澳元大幅上涨,也就是中信泰富最需要依赖此合约时,交易对手却可以通过“敲出障碍期权”而取消合约,使得“套期保值功能”终止。

衍生产品变化莫测,它们可以用于对冲风险也可以用于投机,有时某些被指定只能做对冲或套利的交易员会在自觉或者不自觉中成为市场投机者,这正是公司在交易衍生产品时所面临的最重要的挑战之一。

曾经百年老店巴林银行的尼克·里森是这样的,中航油(新加坡)的陈久霖也是这样的,前车之鉴不胜枚举,相关公司一定要控制其衍生产品交易,保证用于正确的目的,在交易中必须建立风险额度并严格贯彻执行。

参考文献:

王莹中信泰富事件分析报告——解读中信泰富投资澳元外汇衍生品巨亏深层原因现代商业2009年第17期

吴君强中信泰富巨亏背后华夏时报2008年10月25日

刘克芳从中信泰富巨亏看外汇风险的防范对外经贸实务2013年第4期。