桨声灯影里的秦淮河论文

- 格式:docx

- 大小:31.08 KB

- 文档页数:8

俞平伯《桨声灯影里的秦淮河》全文赏析桨声灯影里的秦淮河俞平伯作者简介俞平伯(1900~1990),祖籍浙江德清,出生于苏州。

原名俞铭衡,字平伯,现代诗人、作家、红学家。

他毕业于北京大学,积极参加五四新文化运动,后任燕京大学、清华大学、北京大学、中国学院等院校教授。

他是新文学运动初期的重要诗人,是中国白话诗创作的先驱者之一。

提倡过“诗的平民化”。

1918年,以白话诗《春水》崭露头角。

后与朱自清等人创办我国最早的新诗月刊《诗》。

1947年加入九三学社。

建国后,任北京大学教授。

先后结集出版作品有《杂拌儿》《燕知草》《杂拌儿之二》《古槐梦遇》《燕郊集》等。

其中《桨声灯影里的秦淮河》等名篇传诵一时。

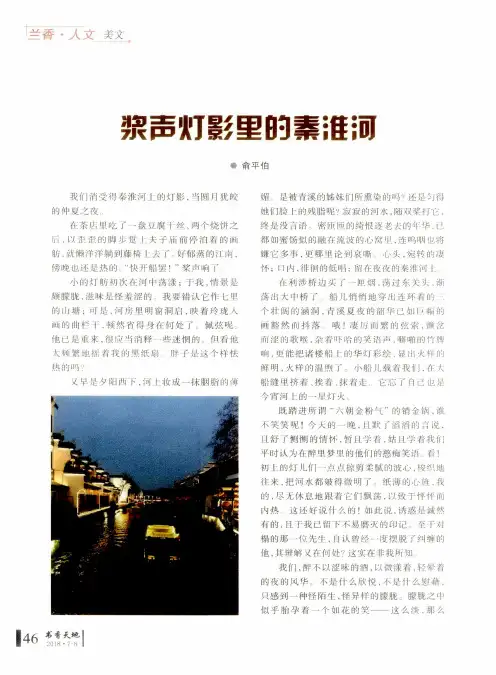

我们消受得秦淮河上的灯影,当圆月犹皎的仲夏之夜。

在茶店里吃了一盘豆腐干丝,两个烧饼之后,以歪歪的脚步踅上夫子庙前停泊着的画舫,就懒洋洋躺到藤椅上去了。

好郁蒸的江南,傍晚也还是热的。

“快开船罢!”桨声响了。

小的灯舫初次在河中荡漾;于我,情景是颇朦胧,滋味是怪羞涩的。

我要错认它作七里的山塘;可是,河房里明窗洞启,映着玲珑入画的曲栏杆,顿然省得身在何处了。

佩弦呢。

他已是重来,很应当消释一些迷惘的。

但看他太频繁地摇着我的黑纸扇。

胖子是这个样怯热的吗?又早是夕阳西下,河上妆成一抹胭脂的薄媚。

是被青溪的姊妹们所薰染的吗?还是匀得她们脸上的残脂呢?寂寂的河水,随双桨打它,终是没言语。

密匝匝的绮恨逐老去的年华,已都如蜜饧似的融在流波的心窝里,连呜咽也将嫌它多事,更哪里论到哀嘶。

心头,宛转的凄怀;口内,徘徊的低唱;留在夜夜的秦淮河上。

在利涉桥边买了一匣烟,荡过东关头,渐荡出大中桥了。

船儿悄悄地穿出连环着的三个壮阔的涵洞,青溪夏夜的韶华已如巨幅的画豁然而抖落。

哦!凄厉而繁的弦索,颤岔而涩的歌喉,杂着吓哈的笑语声,劈拍的竹牌响,更能把诸楼船上的华灯彩绘,显出火样的鲜明,火样的温煦了。

小船儿载着我们,在大船缝里挤着,挨着,抹着走。

它忘了自己也是今宵河上的一星灯火。

叉 我们消受得秦淮河上的灯影,当网月犹皎 钓仲夏之夜, 在茶店 吃r一盘豆幅 r丝,两个烧饼之 ,以甭歪的脚步踅卜夫子庙前停泊着的㈣ 钫,就懒洋洋躺刮藤椅上去r。好郁蒸的江I村, 傍晚电还是热的“快开船 !”桨声响j,、 小的灯冉方初次在河中荡漾;于我,情景是 领朦胧,滋味是怿羞涩的 我要错认它作L 的…塘;可是.河房里明窗洞启.映着玲珑入 I 的fH1栏卜,顿然省得身 何处_r~佩弦呢 他已是重来,很应当消释一些迷惘的。但看他 太顿繁地摇着我的黑纸粥 胖子是这个样怯 璁的吗‘, l 46专 俞平伯 。是被青溪的姊妹们所熏染的吗?还址 她们脸上的残脂呢?寂寂的河水,随双浆打 终是没言语 霹_:匝匝的绮恨逐老去的 华.L 部如蜜饧似的融存流波的心窝 连呜【『 、f 赚它多事,更哪里论剑哀嘶 心头,宛转的 怀;口l太】,徘徊的低唱;留在夜俊的秦淮.=rI『f 利涉桥边买_r一 炯.荡过东火 . 荡}f{大中桥r 船儿悄悄地穿出连环符的 个壮阔的涵洞,青溪夏夜的 华已如『圳枷 l画豁然而抖落一哦!凄厉而繁的弦索.蛳 f『ii 的歌喉,杂着吓哈的笑语声.噼啪的竹 响,更能把诸楼船上的华灯彩绘, m火f'l,.I'1 鲜明,火样的温煦了:小船儿载着我f『J。(f- 船缝里挤着、挨着、抹着走..它忘了自 J 今宵河上的一星灯火 既踏进所谓“六朝金粉气”的销金锅, 笑笑呢!今大的一晚,且默_,滔滔的 LL舒了恻恻的情怀,暂且学着.姑且学籍我f『 平时认为在醉 梦 的他们的憨痴笑语.彳亍! 初上的灯儿们一点点掠剪柔腻的波心,陵 往来,把河水都皴得微明了纸薄的心 .j 的, 无休息地跟着它们飘荡.以致于怦忡¨ 内热 这还好说什么的!如此说,诱惑是减 有的,lH于我已留下不易磨灭的印记。 _r 榻的那一位先生,自认曾经一度摆脱r纠缠n 他,其辨解又在何处?这实在非我所知 我们,醉不以涩味的酒,以微漾着,轻晕 的夜的风华 是什么欣悦,不是什么慰格 只感到一种怪陌生.怪异样的朦胧 朦胧之r 似乎胎孕着一个如花的笑——这么淡,月l5: 淡的倩笑 淡到已不呵说,已小可拟, 可想; 我仃J终久是眩晕任它离合的}If『比之 下的 我们没法使人信它是仃,我们小价 是 没有 勉 忻学地说,这或近丁佛家的所渭 “空”. 不 j鲁莽说它是“尢”,也不能i l 晓它址“仃”、或者说“有”是仃的,只 尤-q‘ 比拟仆三奔耶“仃”的光景;故从表面胥. j“没 何”似小fl-分圳 若定要我再说得! 体些: 如尔 劲时,直上高翔的纸 ,牵线的JJIj人 儿F{然远 了, 她是哪一家呢?fLI凭}JI5 莺 尾-缕飘绵的彩线,便容易揣知F 的人寰 ,必有微宝1:的一双素于,卷起轻绱的r砷, 手儿倚小纸鸢儿的命根的 飘翔岂不 力 风 的力.义岂小址纸鸢的 德;f『I其 侏即将 有所寄 问,这和纸鸢的宵悟 行何关 系?故我ffJ 能认笑是非有,也不能从朦胧【!I】 足笑我仃J定嘘当如此说,朦胧m胎孕打一个 &n花的幻笑,和朦胧又互相混融着的;【六1它本 米是淡傲厂,淡极了这么一个 漫题那 纷烦的话,船儿已将泊在灯火的 丛rf1去了 对岸有盏跳动的汽油灯,佩孩便硬 说它远不如微黄的灯火:我简商没法和他分 证打I5是非。 时有小小的艇子急忙忙打浆,向灯影的密 流 横冲直撞。冷静孤独的油灯映 黯淡久 的I 船头上,秦淮河姑娘们的靓妆。茱莉的 乔, 花的香,脂粉的香,纱衣裳的乔…… 微波泛滥出甜的暗香,随着她们那些船儿荡, 随着我们这船儿荡,随着大大小小一切的船 儿荡 有的互相笑语,有的默然不响,有的衬 着胡琴亮着嗓子唱。一个, 两个,五六L个, I七府 l^在船 的闪旁,也无非多添 淡薄的 影儿弹存我¨的心f ——太过火J ,不至丁

《桨声灯影里的秦淮河》的情思和结构【桨声灯影里的秦淮河】通过描绘秦淮河历来都是文人墨客云集之地,秦淮河畔的美丽夜色和繁华景象,表达了作者想竭力地回避社会现实,然而却难以超然,这就引出了许许多多的烦恼的情感。

《桨声灯影里的秦淮河》是一篇记游性写景抒情散文。

以“桨声灯影”为行文线索,表现了完整的游踪,形成明显的时空顺序。

同时,其中又贯穿着作者的情感线索。

结构的又一突出之处在于作者紧扣秦淮河夏夜的特点,又以灯光为重点,描写了灯光、河水、月亮三者的变化,表现了华灯映水,灯月交辉的独特意境。

文章从作者与友人一起雇“七板子”游秦淮河写起,巧妙地以“桨声灯影”为行文线索,由利涉桥到大中桥外,自夕阳西下到素月依人,表现了完整的游踪,形成明显的时空顺序。

同时,其中又贯串着作者的情感线索。

![[桨声灯影里的秦淮河]《桨声灯影里的秦淮河》赏析](https://uimg.taocdn.com/1b0aa01af61fb7360a4c65b8.webp)

[桨声灯影里的秦淮河]《桨声灯影里的秦淮河》赏析20XX年-8-26字数:1105“纸醉金迷” 、“六朝金粉”的秦淮河,随着历史长河的流淌而逐渐失去了昔日风韵,朱自清“桨声灯影里的秦淮河”以浓墨重彩为它猛绘一笔,再次展现了浓装艳丽秦淮河的风采。

朱自清成名作《桨声灯影里的秦淮河》,记叙夏夜泛舟秦淮河的见闻感受,作者在声光色彩的协奏中,敏锐地捕捉到了秦淮河不同时地、不同情境中的绰约风姿,引入发思古之幽情。

富有诗情画意是文章的最大特色,秦淮河在作者笔下诗、如画、如梦一般。

奇异的“七板子”船,足以让人发幽思之情;温柔飘香的绿水,仿佛六朝金粉所凝;飘渺的歌声,似是微风和河水的密语……平淡中见神奇,意味隽永,有诗的意境,画的境界,正所谓是文中有画,画中有文。

作者的笔触是细致的,描绘秦淮河风光时,不求气势豪放,而以精巧展现美,具体细腻地描绘秦淮河的秀丽安逸,充分体现了作者细致的描写手法。

船只、绿水、灯光、月光、大中桥、歌声……种种景物,作者抓住其光、形、色、味,细细描绘,却是明丽中不见雕琢,淡雅而不俗气,使得秦淮河在水、灯、月交相辉映。

1/ 3历史是秦淮河的养料,可以说历史成就了秦淮河,没有历史的秦淮河失去了一切意义。

作者从现实走进历史回忆,从形态与神态两方面唤醒了秦淮河。

“舱前的顶下,一律悬着灯彩;灯的多少,明暗,彩苏的精粗,艳晦,是不一的。

但好歹总还你一个灯彩。

” 这灯彩实在是最能钩人的东西:“在这薄霭和微漪里,听着那悠然的间歇的桨声,谁能不被引入他的美梦去呢?只愁梦太多了,这些大小船儿如何载得起呀?我们这时模模糊糊的谈着明末的秦淮河的艳迹,如《桃花扇》及《板桥杂记》里所载的。

我们真神往了。

我们仿佛亲见那时华灯映水,画舫凌波的光景了。

于是我们的船便成了历史的重载。

”作者由灯开始堕入历史,模模糊糊中、恍惚中,实在是许多历史的影象使然了:行走的船只,雾里看花,尽是飘飘然,朦朦胧胧;飘渺的歌声,似幻似真……作者借助对历史影象缅怀,将秦淮河写得虚虚实实、朦朦胧胧,让人陶醉,令人神往。

桨声灯影里的秦淮河观后感一开篇,我就仿佛能听到那桨划动水面的声音,“汩——汩——”的,还有那秦淮河两岸灯影交错的画面在我眼前晃悠。

这秦淮河啊,就像是一个盛装打扮的女子,夜晚的灯光就是她华丽的首饰,而那悠悠的河水就是她随风飘动的裙摆。

朱自清先生写得可真细腻啊。

他写船在河上走,就像是用一支超级细腻的画笔在画布上慢慢描绘,把那种摇摇晃晃的感觉,还有沿途看到的景色都细致地勾勒了出来。

我感觉自己就坐在那小船上,一会儿看看河面上倒映的灯光,一会儿瞅瞅岸边那些或热闹或幽静的角落。

那些歌女的出现也特别有意思,在先生的笔下,这不仅仅是一种简单的人物描写,还带着一种复杂的情绪。

好像有一种矛盾在里头,既被那带着江南韵味的歌声吸引,又有点抗拒这种纸醉金迷的感觉。

这就像是我们在生活里有时候遇到一些很诱人但又觉得不太对的事儿,那种纠结被先生描写得淋漓尽致。

俞平伯先生的视角又有点不一样,他的文字更有一种空灵的感觉。

他就像是一个站在云端俯瞰秦淮河的仙人,看到的都是那种有点缥缈的美。

读他写的,我就觉得秦淮河像是一幅水墨画,淡淡的墨色里透着无尽的风情。

他对秦淮河的情感像是融入了那河水里,不浓烈,但是绵长。

这篇文章啊,让我觉得秦淮河不仅仅是一条河,它更像是一个承载着无数故事、情感和文化的大容器。

以前就听说秦淮河是南京的一个标志性的地方,充满了历史和文化底蕴,但是读完这篇文章才真正有点感受到那种底蕴是啥样的。

就好比我们吃一道名菜,之前只是听说这菜有名,但是看了这篇文章就像是真正品尝到了菜里的各种味道,而且还能品出背后厨师做菜时的用心和故事。

总的来说,这篇文章就像一把神奇的钥匙,打开了秦淮河神秘又迷人的大门,让我这个只能在想象里游览秦淮河的人,也能感受到它独特的魅力,真是妙得很呐!。

朱自清散文《桨声灯影里的秦淮河》赏析朱自清的《桨声灯影里的秦淮河》,是一篇出色的散文代表作,文章笔墨变化多端,有典雅的诗化语言,也有浓艳的语句。

作者坦率和诚挚地流露出真情实感,将自己的感情与思绪,融合在技巧十分高超的风景描写中间。

以下是小编分享的朱自清散文《桨声灯影里的秦淮河》赏析,欢迎大家阅读!朱自清散文《桨声灯影里的秦淮河》赏析篇1朱自清的《桨声灯影里的秦淮河》,是一篇出色的散文代表作,文章笔墨变化多端,有典雅的诗化语言,也有浓艳的语句。

作者坦率和诚挚地流露出真情实感,将自己的感情与思绪,融合在技巧十分高超的风景描写中间,使读者真切地感受到作者的思想感情。

这篇文章相当突出地标志着“五四”散文创作所达到的艺术成就。

对于社会人生和自然景色,朱自清一向很善于进行精确和缜密的观察,作出细腻和深入的描写。

朱自清在描绘自然景物的时候,都是在读者不知不觉中,悄悄地完成的。

这些委婉而富有韵味的描绘,在开始时似乎都是无关紧要的闲笔,他从各处名胜的游艇讲起,说到了秦淮河的小船(七板子),说到了这船上的“灯彩”,接着就扩展到多少条游船上的灯光,映出了河上的“薄霭和微漪”,然后又过渡到描写“碧阴阴的”、“厚而不腻”的河水,描写河上“薄薄的夜,淡淡的月”,描写清朗的月光和浑浊的灯光,及其相互交织在一起的景致。

在这一束束五彩缤纷而又变幻莫测的光照底下,秦淮河的夜景显出“缠绵”和“渺渺”的丰富复杂的意境。

在表现秦淮河光亮的这一点上,朱自清运用的并非形象的色彩,而是抽象的文字,他驾驭起文字来像具有魔力似的,非常真实地绘出了秦淮河光亮的美丽与绚丽多彩,绘出了犹如印象派大师所作的五光十色的油画。

显得非常丰满和浑厚。

这当然是由于作为现代人的朱自清,接受了中外文学艺术创作的许多有益的经验,对于宇宙万物的观察和理解深刻的缘故,因此才能够作出这种真实形象的描写。

在涂抹鲜明丰富和浑厚浓郁的色彩,描绘灯光、水光和月光时,朱自清将自己深沉的感情灌注了进去。

桨声灯影里的秦淮河朱自清赏析朱自清是非常具有代表性的中国现代作家,其作品中展现了他对于传统文化的热爱,也充满了对现实社会的愤恨与反思。

他的作品中经常会突出描绘中国文化的笔触,比如他发表的《桨声灯影里的秦淮河》。

这篇文章就以《桨声灯影里的秦淮河》为例,来分析一下朱自清的文学特色以及他对传统文化的思考。

《桨声灯影里的秦淮河》是朱自清写于1920年的一篇随笔,记述了作者在晚上乘坐小船游玩秦淮河时的看法。

文章一开头,作者就大胆的描写秦淮河的景色:“晚上乘船游玩,满河火光,桨声灯影。

船尾拖着九色长缆,游离在梦幻的花火里。

”这直观的描述使读者身临其境,形象地表现出晚上船游时的灿烂景色。

朱自清还在全景式描写秦淮河晚上景色的基础上,将目光放向远处,描绘出“西头清晰而浩淼的玉带,林立裁判官居台,庙宇苍苍,山形如榜,坊街如洗,落英缤纷、烟波渺远,宛若仙境”的壮阔景色。

这种大气而宏伟的景色既表现出秦淮河上灯火辉煌的夜景,也表现出远古秦淮河繁荣而古老的文化氛围。

朱自清将他的文字完美地结合在一起,表现出了秦淮河上夜晚景色的美丽,也把远古文化的特色和现代文化完美地联系在一起。

朱自清在他文中穿插着一些对中国文化的思考,比如他提到“伊阙佳景”这一古老的文化概念,他说“晋商高歌,周旅不眠。

宝应万里,明月孤烛,晚来风信,双青烟波,寒烟拥江,伊阙佳景,清乐无人”。

朱自清这里首先描述了印象深刻的秦淮河景色,然后引用古代的“伊阙佳景”的概念来描述房屋灯火、风信烟波及宁静的夜晚景色,这就是朱自清在文章中穿插传统文化的特色,而这种以传统文化为基础,又与现实社会密切相关的思考,也是朱自清文章思想特色的体现之一。

另外,朱自清章中还有一些唯美的情绪表达,比如他描述“情不知所起,一往而深;芳心欲寄何处,月明星稀”,这里他表达出的深情的情绪的真实性,既有对现实的控诉,也有对秦淮河的美景的珍惜,他对自然的情怀体现得淋漓尽致,这种唯美的情绪表达也是朱自清文章中不可多得的特色。

桨声灯影里的秦淮河我们消受得秦淮河上的灯影,当四月犹皎的仲夏之夜。

在茶店里吃了一盘豆腐干丝,两个烧饼之后,以至歪的脚步踅上夫子庙前停泊着的画访,就懒洋洋到躺到藤椅上去了。

好郁蒸的江南,傍晚也还是热的。

"快开船罢!"桨声响了。

小的灯舫初次在河中荡漾;于我,情景是颇朦胧,滋味是怪羞涩的。

我要错认它作七里的山塘;可是,河房里明窗洞启,映着玲珑入画的曲栏干,顿然省得身在何处了。

佩弦呢。

他已是重来,很应当消释一些迷惘的。

但看他大频繁地摇着我的黑纸扇。

胖子是这个样怯热的吗?又早是夕阳西下,河上妆成一抹胭脂的薄媚。

是被青溪的姊妹们所熏染的吗?还是匀得她们脸上的残脂呢?寂寂的河水,随双桨打它,终是没言语。

密匝匝的绣恨逐老去的年华,已都如蜜饧似的融在流波的心窝里、连呜咽也将嫌它多事,更哪里论到哀嘶。

心头,宛转的凄怀;口内,俳徊的低唱;留在夜夜的秦淮河上。

在利涉桥边买了一匣烟,荡过东关头,惭荡出大中桥了。

船儿悄悄地穿出连环着的三个壮阔的涵洞,青溪夏夜的韶华已如巨幅的画豁然而抖落。

哦!凄厉而繁的弦索,颤岔而涩的歌喉,杂着吓哈的笑语声,劈拍的竹牌响,更能把诸楼船上的华灯彩绘,显出火样的鲜明,火样的温煦了,小船儿载着我们,在大船缝里挤着,挨着人抹着走。

它忘了自已也是今宵河上的一星灯火。

既踏进所谓"六朝金粉气"的销金锅,谁不笑笑呢!今天的一晚,且默了滔滔的言说,且舒了恻恻的情怀,暂且学着,姑且学者我们平时认为在醉里梦里的他们的憨痴笑语。

看!初上的灯儿们一点点掠剪柔腻的波心,梭织地往来,把河水都皴得微明了。

纸薄的心旌,我的,尽无休息地跟着它们飘荡,以致于怦怦而内热。

这还好说什么的!如此说,诱惑是诚然有的,且于我已留下不易磨灭的印记。

至于对榻的那一位先生,自认曾经一度摆脱了纠缠的他,其辨解又在何处?这实在非我所知。

我们,醉不以涩味的酒,以微漾着,轻晕着的夜的风华。

不是什么欣悦,不是什么慰藉,只感到一种怪陌生,怪异样的朦胧。

简述朱自清散文《桨声灯影里的秦淮河》的结构特点【最新版】目录一、引言:介绍朱自清及其散文《桨声灯影里的秦淮河》的背景和意义二、分析:1.文章的结构特点1) 以时间为主线,展现秦淮河不同时间的景象2) 以空间为辅线,描绘秦淮河不同地点的风貌3) 情景交融,抒发作者对秦淮河的情感三、结论:总结朱自清散文《桨声灯影里的秦淮河》的结构特点正文朱自清是中国现代著名作家、学者、民主战士,他的散文作品具有独特的风格和结构特点。

本文将以他的散文《桨声灯影里的秦淮河》为例,分析其结构特点。

《桨声灯影里的秦淮河》以时间为主线,展现了秦淮河在不同时间的景象。

作者在文章中描绘了秦淮河的早晨、午后和夜晚三个时段的景色,让读者在不同的时间节点领略到秦淮河的风光。

早晨的秦淮河宁静祥和,午后的秦淮河热闹喧嚣,夜晚的秦淮河神秘梦幻。

作者通过时间的推移,将秦淮河的变化呈现在读者面前,使文章具有时间上的层次感。

文章以空间为辅线,描绘了秦淮河不同地点的风貌。

作者在泛舟秦淮河的过程中,观察了河岸的风景,描述了南京城的城墙、秦淮河上的桥梁、茶舫和歌舫等场景。

这些地点的描绘为读者展示了秦淮河周边的环境和文化,让读者仿佛置身于秦淮河畔,感受南京的历史和文化。

在描绘秦淮河的景象时,作者巧妙地将情景交融,抒发了对秦淮河的情感。

在文章中,作者将自己的心情与秦淮河的景色相结合,表达了对秦淮河的喜爱、怀念以及对历史的感慨。

通过与景物的互动,作者将内心的情感表达得淋漓尽致,增强了文章的感染力。

综上所述,《桨声灯影里的秦淮河》的结构特点主要体现在以时间为主线展现秦淮河不同时间的景象、以空间为辅线描绘秦淮河不同地点的风貌以及情景交融,抒发作者对秦淮河的情感。

桨声灯影里的秦淮河 作者: 朱自清 一九二三年八月的一晚,我和平伯同游秦淮河;平伯是初泛,我是重来了。我们雇了一只“七板子”,在夕阳已去,皎月方来的时候,便下了船。于是桨声汩——汩,我们开始领略那晃荡着蔷薇色的历史的秦淮河的滋味了。 秦淮河里的船,比北京万甡园,颐和园的船好,比西湖的船好,比扬州瘦西湖的船也好。这几处的船不是觉着笨,就是觉着简陋、局促;都不能引起乘客们的情韵,如秦淮河的船一样。秦淮河的船约略可分为两种:一是大船;一是小船,就是所谓“七板子”。大船舱口阔大,可容二三十人。里面陈设着字画和光洁的红木家具,桌上一律嵌着冰凉的大理石面。窗格雕镂颇细,使人起柔腻之感。窗格里映着红色蓝色的玻璃;玻璃上有精致的花纹,也颇悦人目。“七板子”规模虽不及大船,但那淡蓝色的栏干,空敞的舱,也足系人情思。而最出色处却在它的舱前。舱前是甲板上的一部。上面有弧形的顶,两边用疏疏的栏干支着。里面通常放着两张藤的躺椅。躺下,可以谈天,可以望远,可以顾盼两岸的河房。大船上也有这个,便在小船上更觉清隽罢了。舱前的顶下,一律悬着灯彩;灯的多少,明暗,彩苏的精粗,艳晦,是不一的。但好歹总还你一个灯彩。这灯彩实在是最能钩人的东西。夜幕垂垂地下来时,大小船上都点起灯火。从两重玻璃里映出那辐射着的黄黄的散光,反晕出一片朦胧的烟霭;透过这烟霭,在黯黯的水波里,又逗起缕缕的明漪。在这薄霭和微漪里,听着那悠然的间歇的桨声,谁能不被引入他的美梦去呢?只愁梦太多了,这些大小船儿如何载得起呀?我们这时模模糊糊的谈着明末的秦淮河的艳迹,如《桃花扇》及《板桥杂记》里所载的。我们真神往了。我们仿佛亲见那时华灯映水,画舫凌波的光景了。于是我们的船便成了历史的重载了。我们终于恍然秦淮河的船所以雅丽过于他处,而又有奇异的吸引力的,实在是许多历史的影象使然了。 秦淮河的水是碧阴阴的;看起来厚而不腻,或者是六朝金粉所凝么?我们初上船的时候,天色还未断黑,那漾漾的柔波是这样的恬静,委婉,使我们一面有水阔天空之想,一面又憧憬着纸醉金迷之境了。等到灯火明时,阴阴的变为沉沉了:黯淡的水光,像梦一般;那偶然闪烁着的光芒,就是梦的眼睛了。我们坐在舱前,因了那隆起的顶棚,仿佛总是昂着首向前走着似的;于是飘飘然如御风而行的我们,看着那些自在的湾泊着的船,船里走马灯般的人物,便像是下界一般,迢迢的远了,又像在雾里看花,尽朦朦胧胧的。这时我们已过了利涉桥,望见东关头了。沿路听见断续的歌声:有从沿河的妓楼飘来的,有从河上船里度来的。我们明知那些歌声,只是些因袭的言词,从生涩的歌喉里机械的发出来的;但它们经了夏夜的微风的吹漾和水波的摇拂,袅娜着到我们耳边的时候,已经不单是她们的歌声,而混着微风和河水的密语了。于是我们不得不被牵惹着,震撼着,相与浮沉于这歌声里了。从东关头转湾,不久就到大中桥。大中桥共有三个桥拱,都很阔大,俨然是三座门儿;使我们觉得我们的船和船里的我们,在桥下过去时,真是太无颜色了。桥砖是深褐色,表明它的历史的长久;但都完好无缺,令人太息于古昔工程的坚美。桥上两旁都是木壁的房子,中间应该有街路?这些房子都破旧了,多年烟熏的迹,遮没了当年的美丽。我想象秦淮河的极盛时,在这样宏阔的桥上,特地盖了房子,必然是髹漆得富富丽丽的;晚间必然是灯火通明的。现在却只剩下一片黑沉沉!但是桥上造着房子,毕竟使我们多少可以想见往日的繁华;这也慰情聊胜无了。过了大中桥,便到了灯月交辉,笙歌彻夜的秦淮河;这才是秦淮河的真面目哩。 大中桥外,顿然空阔,和桥内两岸排着密密的人家的大异了。一眼望去,疏疏的林,淡淡的月,衬着蓝蔚的天,颇像荒江野渡光景;那边呢,郁丛丛的,阴森森的,又似乎藏着无边的黑暗:令人几乎不信那是繁华的秦淮河了。但是河中眩晕着的灯光,纵横着的画舫,悠扬着的笛韵,夹着那吱吱的胡琴声,终于使我们认识绿如茵陈酒的秦淮水了。此地天裸露着的多些,故觉夜来的独迟些;从清清的水影里,我们感到的只是薄薄的夜——这正是秦淮河的夜。大中桥外,本来还有一座复成桥,是船夫口中的我们的游踪尽处,或也是秦淮河繁华的尽处了。我的脚曾踏过复成桥的脊,在十三四岁的时候。但是两次游秦淮河,却都不曾见着复成桥的面;明知总在前途的,却常觉得有些虚无缥缈似的。我想,不见倒也好。这时正是盛夏。我们下船后,借着新生的晚凉和河上的微风,暑气已渐渐销散;到了此地,豁然开朗,身子顿然轻了——习习的清风荏苒在面上,手上,衣上,这便又感到了一缕新凉了。南京的日光,大概没有杭州猛烈;西湖的夏夜老是热蓬蓬的,水像沸着一般,秦淮河的水却尽是这样冷冷地绿着。任你人影的憧憧,歌声的扰扰,总像隔着一层薄薄的绿纱面幂似的;它尽是这样静静的,冷冷的绿着。我们出了大中桥,走不上半里路,船夫便将船划到一旁,停了桨由它宕着。他以为那里正是繁华的极点,再过去就是荒凉了;所以让我们多多赏鉴一会儿。他自己却静静的蹲着。他是看惯这光景的了,大约只是一个无可无不可。这无可无不可,无论是升的沉的,总之,都比我们高了。 那时河里闹热极了;船大半泊着,小半在水上穿梭似的来往。停泊着的都在近市的那一边,我们的船自然也夹在其中。因为这边略略的挤,便觉得那边十分的疏了。在每一只船从那边过去时,我们能画出它的轻轻的影和曲曲的波,在我们的心上;这显着是空,且显着是静了。那时处处都是歌声和凄厉的胡琴声,圆润的喉咙,确乎是很少的。但那生涩的,尖脆的调子能使人有少年的,粗率不拘的感觉,也正可快我们的意。况且多少隔开些儿听着,因为想象与渴慕的做美,总觉更有滋味;而竞发的喧嚣,抑扬的不齐,远近的杂沓,和乐器的嘈嘈切切,合成另一意味的谐音,也使我们无所适从,如随着大风而走。这实在因为我们的心枯涩久了,变为脆弱;故偶然润泽一下,便疯狂似的不能自主了。但秦淮河确也腻人。即如船里的人面,无论是和我们一堆儿泊着的,无论是从我们眼前过去的,总是模模糊糊的,甚至渺渺茫茫的;任你张圆了眼睛,揩净了眦垢,也是枉然。这真够人想呢。在我们停泊的地方,灯光原是纷然的;不过这些灯光都是黄而有晕的。黄已经不能明了,再加上了晕,便更不成了。灯愈多,晕就愈甚;在繁星般的黄的交错里,秦淮河仿佛笼上了一团光雾。光芒与雾气腾腾的晕着,什么都只剩了轮廓了;所以人面的详细的曲线,便消失于我们的眼底了。但灯光究竟夺不了那边的月色;灯光是浑的,月色是清的,在浑沌的灯光里,渗入了一派清辉,却真是奇迹!那晚月儿已瘦削了两三分。她晚妆才罢,盈盈的上了柳梢头。天是蓝得可爱,仿佛一汪水似的;月儿便更出落得精神了。岸上原有三株两株的垂杨树,淡淡的影子,在水里摇曳着。它们那柔细的枝条浴着月光,就像一支支美人的臂膊,交互的缠着,挽着;又像是月儿披着的发。而月儿偶然也从它们的交叉处偷偷窥看我们,大有小姑娘怕羞的样子。岸上另有几株不知名的老树,光光的立着;在月光里照起来。却又俨然是精神矍铄的老人。远处——快到天际线了,才有一两片白云,亮得现出异彩,像美丽的贝壳一般。白云下便是黑黑的一带轮廓;是一条随意画的不规则的曲线。这一段光景,和河中的风味大异了。但灯与月竟能并存着,交融着,使月成了缠绵的月,灯射着渺渺的灵辉;这正是天之所以厚秦淮河,也正是天之所以厚我们了。 这时却遇着了难解的纠纷。秦淮河上原有一种歌妓,是以歌为业的。从前都在茶舫上,唱些大曲之类。每日午后一时起;什么时候止,却忘记了。晚上照样也有一回。也在黄晕的灯光里。我从前过南京时,曾随着朋友去听过两次。因为茶舫里的人脸太多了,觉得不大适意,终于听不出所以然。前年听说歌妓被取缔了,不知怎的,颇涉想了几次——却想不出什么。这次到南京,先到茶舫上去看看,觉得颇是寂寥,令我无端的怅怅了。不料她们却仍在秦淮河里挣扎着,不料她们竟会纠缠到我们,我于是很张皇了。她们也乘着“七板子”,她们总是坐在舱前的。舱前点着石油汽灯,光亮眩人眼目:坐在下面的,自然是纤毫毕见了——引诱客人们的力量,也便在此了。舱里躲着乐工等人,映着汽灯的余辉蠕动着;他们是永远不被注意的。每船的歌妓大约都是二人;天色一黑。她们的船就在大中桥外往来不息的兜生意。无论行着的船,泊着的船,都要来兜揽的。这都是我后来推想出来的。那晚不知怎样,忽然轮着我们的船了。我们的船好好的停着,一只歌舫划向我们来的;渐渐和我们的船并着了。铄铄的灯光逼得我们皱起了眉头;我们的风尘色全给它托出来了,这使我踧踖不安了。那时一个伙计跨过船来,拿着摊开的歌折,就近塞向我的手里,说,“点几出吧”!他跨过来的时候,我们船上似乎有许多眼光跟着。同时相近的别的船上也似乎有许多眼睛炯炯的向我们船上看着。我真窘了!我也装出大方的样子,向歌妓们瞥了一眼,但究竟是不成的!我勉强将那歌折翻了一翻,却不曾看清了几个字;便赶紧递还那伙计,一面不好意思地说,“不要,我们……不要。”他便塞给平伯。平伯掉转头去,摇手说,“不要!”那人还腻着不走。平伯又回过脸来,摇着头道,“不要!”于是那人重到我处。我窘着再拒绝了他。他这才有所不屑似的走了。我的心立刻放下,如释了重负一般。我们就开始自白了。 我说我受了道德律的压迫,拒绝了她们;心里似乎很抱歉的。这所谓抱歉,一面对于她们,一面对于我自己。她们于我们虽然没有很奢的希望;但总有些希望的。我们拒绝了她们,无论理由如何充足,却使她们的希望受了伤;这总有几分不做美了。这是我觉得很怅怅的。至于我自己,更有一种不足之感。我这时被四面的歌声诱惑了,降服了;但是远远的,远远的歌声总仿佛隔着重衣搔痒似的,越搔越搔不着痒处。我于是憧憬着贴耳的妙音了。在歌舫划来时,我的憧憬,变为盼望;我固执的盼望着,有如饥渴。虽然从浅薄的经验里,也能够推知,那贴耳的歌声,将剥去了一切的美妙;但一个平常的人像我的,谁愿凭了理性之力去丑化未来呢?我宁愿自己骗着了。不过我的社会感性是很敏锐的;我的思力能拆穿道德律的西洋镜,而我的感情却终于被它压服着,我于是有所顾忌了,尤其是在众目昭彰的时候。道德律的力,本来是民众赋予的;在民众的面前,自然更显出它的威严了。我这时一面盼望,一面却感到了两重的禁制: 一,在通俗的意义上,接近妓者总算一种不正当的行为; 二,妓是一种不健全的职业,我们对于她们,应有哀矜勿喜之心,不应赏玩的去听她们的歌。 在众目睽睽之下,这两种思想在我心里最为旺盛。她们暂时压倒了我的听歌的盼望,

俞平伯散文《桨声灯影里的秦淮河》【作者简介】俞平伯(1900-1990),古典文学研究家,红学家、诗人、作家。

浙江德清人。

1919年毕业于北京大学。

先后在燕京大学、清华大学、北京大学等校任教多年。

1952年起任中国科学院文学研究所研究员。

主要作品有:红学研究著作《红楼梦研究》,诗集《冬夜》、《古槐书屋间》,散文集《燕知草》、《杂拌儿》等。

在古典诗词研究方面,著有《读词偶得》、《清真词释》、《读诗札记》等重要著作。

桨声灯影里的秦淮河俞平伯散文我们消受得秦淮河上的灯影,当四月犹皎的仲夏之夜。

在茶店里吃了一盘豆腐干丝,两个烧饼之后,以至歪的脚步上夫子庙前停泊着的画访,就懒洋洋到躺到藤椅上去了。

好郁蒸的江南,傍晚也还是热的。

“快开船罢!”桨声响了。

小的灯舫初次在河中荡漾;于我,情景是颇朦胧,滋味是怪羞涩的。

我要错认它作七里的山塘;可是,河房里明窗洞启,映着玲珑入画的曲栏干,顿然省得身在何处了。

佩弦呢。

他已是重来,很应当消释一些迷惘的。

但看他大频地摇着我的黑纸扇。

胖子是这个样怯热的吗?又早是夕阳西下,河上妆成一抹胭脂的薄媚。

是被青溪的姊妹们所薰染的吗?还是匀得她们脸上的残脂呢?寂寂的河水,随双桨打它,终是没言语。

密匝匝的绣恨逐老去的年华,已都如蜜似的融在流波的心窝里、连呜咽也将嫌它多事,更哪里论到哀嘶。

心头,宛转的凄怀;口内,俳徊的低唱;留在夜夜的秦淮河上。

在利涉桥边买了一匣烟,荡过东关头,惭荡出大中桥了。

船儿悄悄地穿出连环着的三个壮阔的涵洞,青溪夏夜的韶华已如巨幅的画豁然而抖落。

哦!凄厉而的弦索,岔而涩歌喉,杂着吓哈的笑语声,劈拍的竹牌响,更能把诸楼船上的华灯彩绘,显出火样的鲜明,火样的温了,小船儿载着我们,在大船缝里挤着,挨着人抹着走。

它忘了自已也是今宵河上的一星灯火。

既踏进所谓“六朝金粉气”的销金锅,谁不笑笑呢!今天的一晚,且默了滔滔的言说,且舒了恻恻的情怀,暂且学着,姑且学者我们平时认为在醉里梦里的他们的憨痴笑语。

民国名家随笔散文:桨声灯影里的秦淮河穿花蝴蝶样的小艇子多到不和我们相干。

货郎担式的船,曾以一瓶汽水之故而拢近来,这是真的。

至于她们呢,即使偶然灯影相偎而切掠过去,也无非瞧见我们微红的脸罢了,不见得有什么别的。

可是,夸口早哩!——来了,竟向我们来了!不但是近,且拢着了。

船头傍着,船尾也傍着;这不但是拢着,且并着了。

厮并着倒还不很要紧,且有人扑通地跨上我们的船头了。

这岂不大吃一惊!幸而来的不是姑娘们,还好。

(她们正冷冰冰地在那船头上。

)来人年纪并不大,神气倒怪狡猾,把一扣破烂的手折摊在我们眼前,让细瞧那些戏目,好好儿点个唱。

他说:“先生,这是小意思。

”诸君,读者,怎么办?好,自命为超然派的来看榜样!两船挨着,灯光愈皎,见佩弦的脸又红起来了。

那时的我是否也这样?这当转问他。

(我希望我的镜子不要过于给我下不去。

)老是红着脸终久不能打发人家走路的,所以想个法子在当时是很必要。

说来也好笑,我的老调是一味的默,或干脆说个“不”,或者摇摇头,摆摆手表示“决不”。

如今都已使尽了。

佩弦便进了一步,他嫌我的方术太冷漠了,又未必中用,摆脱纠缠的正当道路惟有辩解。

好吗!听他说:“你不知道?这事我们是不能做的。

”这是诸辩解中最简洁,最漂亮的一个。

可惜他所说的“不知道?”来人倒真有些“不知道!”辜负了这二十分聪明的反语。

他想得有理由,你们为什么不能做这事呢?因这“为什么?”佩弦又有进一层的曲解。

那知道更坏事,竟只博得那些船上人的一晒而去。

他们平常虽不以聪明之名,但今晚却又怪聪明,如洞彻我们的肺肝一样的。

这故事即我情愿讲给诸君听,怕有人未必愿意哩。

“算了罢,就是这样算了罢;”恕我不再写下了,以外的让他自己说。

曾游过秦淮河的到的乖些。

佩弦告船家:“我们多给你酒钱,把船摇开,别让他们来罗嗦。

”自此以后,桨声复响,还我以平静了,我们俩又渐渐无拘无束舒服起来,又滔滔不断地来谈谈方才的经过。

今儿是算怎么一回事?我们齐声说,欲的胎动无可疑的。

朱自清《桨声灯影里的秦淮河》原文及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!朱自清《桨声灯影里的秦淮河》原文及赏析【导语】:桨声灯影里的秦淮河是朱自清写的一首散文,来了解一下原文及赏析吧桨声灯影里的秦淮河-朱自清一九二三年八月的一晚,我和平伯同游秦淮河;平伯是初泛,我是重来了。

桨声灯影里的秦淮河

——遐逸千秋

南京的天气总是那么雾蒙蒙,心总是湿露露!

看着马路斜对面的河,白色雾气盘绕的秦淮河。有种说不出的神秘!曾几何时多少文人墨客云集于此,吟诗作赋,留恋泛舟河上!如今静静的流淌在雾气的怀抱里,那么安静,那么慈祥。没有那--,倒是有灯影。即便如此,我多想轻轻地走向你,向你默默诉说我多年尘封在深处的记忆,可是记忆一点点变得那么的模糊。在霓虹灯闪烁下的曾经六朝古都-金陵城内,我又一次朦胧了。我的信仰呢?不知道丢到哪儿去了。沿着河岸,我又抽起烟来,似乎这样就可以寻找到我失落的信仰。虽然我知道没有丝毫的作用,但是我还是漫无目的地走着......... 岁月就像沙子悄无声息地在指间滑漏,可我仍然不了解自己。不了解自己是多么无奈的,朋友说我是个骨子里很优柔寡断,可是我真的不知道现在自己是也不是。真的,我不知道,我不知道梦想和现实的距离准确是多大,是不是距离太大了,我站在此岸,难以望到彼岸?自己能否逾过这个鸿沟呢?我真想知道什么时候的生活才是我理想的。我到底在追求什么样的人生目标?也许一直在变化,随着条件的变化而变化,随着机遇的变化而变化。若干时间之后,我又可能离开这个人生驿站,就像我离开家乡那样,但不知道是去什么地方,会不会是我想得那个地方呢?还有那个遥远的霓虹灯下,是不是有个影儿在等着正在远航途中的我呢? 走在回去的路上,起风了,烟火在风中若明若暗,偶尔有火星飞出来,索性就扔掉啦!着实有点冷,是啊,入冬啦!又是一个冷酷的寒冬快要来了,我想“春天还会远吗?” 一路上,我经过闹市的繁华,没有坐车,步行着,遗憾的是,没有老友们的说笑,逗乐!静静的听着歌曲: 音乐是人生的旋律 旋律 伴奏着心的孤独 孤独 在飞扬…

《桨声灯影里的秦淮河》赏析

《桨声灯影里的秦淮河》是一首描写秦淮河风景的诗,描绘了夜晚的秦淮河景色和桨声灯影的美景。

下面是对这首诗的赏析:

首先,诗人通过使用形象的描写手法,让读者能够清晰地感受到秦淮河夜晚的美景。

诗中提到的桨声和灯影给人一种真实感和动感,通过这些描写,读者仿佛能够听到引导船只前行的桨声和看到河上灯影的闪烁,给人以身临其境的感受。

其次,诗人通过细腻的描写和对细节的关注,让读者能够感受到秦淮河夜晚的浪漫和神秘感。

诗中提到的“古风”、“月华”、“楼台”等词语,给人一种古色古香的感觉。

另外,诗中还提到了“丝竹暂歇时,杯觞聊自适”的景象,传达了一种休闲愉悦的氛围,让人感觉到夜晚的秦淮河是一个人们休闲娱乐的好去处。

最后,诗人通过对秦淮河的描写,表达了对家乡的热爱和对古老文化的追求。

诗中提到的“宫商往来奏”和“清风宝泉泓”,传递出一种对传统文化的珍视和向往之情。

通过这些描写,诗人表达了对家乡文化和历史的热爱和自豪感。

综上所述,《桨声灯影里的秦淮河》通过形象的描写、细腻的情感表达和对传统文化的追溯,展现了秦淮河夜晚美景的浪漫和神秘感,让读者能够身临其境地感受到这片美丽的风景。

华灯映水秦淮梦——《桨声灯影里的秦淮河》同题散文比较分析摘要俞平伯与朱自清同游秦淮河,以《桨声灯影里的秦淮河》为共同的题目,各作散文一篇,以风格不同、各有千秋而传世,成为现代文学史上的一段佳话。

文章主要从情景描摹、语言风格以及美学追求三个层面比较分析《桨声灯影里的秦淮河》的不同艺术特色,并与文本写作的背景(主要包括作者介绍、秦淮河意象解读以及时代背景)相结合,由此感受两人笔下秦淮河不同的神韵与意境,突出两人在文学史上不可磨灭的地位与贡献。

关键词:情景描摹语言风格美学追求比较分析一、背景介绍1.1作者简介朱自清(1898年11月22日—1948年8月12日),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦。

原籍浙江绍兴。

现代杰出的散文家、诗人、学者、民主战士。

朱自清的散文一是以写社会生活抨击黑暗现实为主要内容的一组散文。

二是叙事性和抒情性的小品文,主要描写个人和家庭生活,表现父子、夫妻、朋友间的人伦之情,具有浓厚的人情味。

第三,则是以写自然景物为主的一组借景抒情的小品文,是其代表佳作,伴随一代又一代人喜怒哀乐。

《背影》《荷塘月色》更是脍炙人口的名篇。

其散文素朴缜密、清隽沉郁,以语言洗炼,文笔清丽著称,极富有真情实感。

俞平伯(1900年-1990年),原名俞铭衡,字平伯。

现代诗人、作家、红学家。

与胡适并称"新红学派"的创始人。

他的小品散文被周作人称为“独特的风致”,这既有俞平伯自身世界观上的原因,同时也有深深的时代的印记。

俞平伯的散文创作可分为两个时期(1923---1928 ,1928以后)。

前期作品大多是写自己的生活遭遇,抒发自己的性灵,描景状物,细腻绵密,显得文思郁勃。

后期则着意追求一种“素朴的趣味”,使得他的散文变为冲淡和拙朴。

朱自清与俞平伯是我国散文文学史上的两座高峰,在文学创作上也风格迥异,朱自清散文以真为核心,以情为主线,以诚为内质,以思为神韵,文章中景中有情,情中有思,思中有梦。

始终有一种“淡淡的哀愁”和“优雅的梦境”;二俞平伯述文却不失旷达与洒脱,表现出闲适、从容、豁然与淡定。

他的散文语言隐晦,但却意味悠长,给人以悠然的享受。

两者在《桨声灯影里的秦淮河》中均有体现两人散文中不同的思想艺术。

1.2秦淮河意象分析秦淮河分内河和外河,内河在南京城中,为十里秦淮最繁华之地。

据史料记载,秦淮河古称淮水,相传秦始皇东巡时,望金陵上空紫气升腾,以为王气,于是凿方山,断长垅为渎,入于江,所以称为“秦淮”。

六朝时期,秦淮河畔商贾云集、文人荟萃、儒学鼎盛。

隋唐以后,渐趋衰落,却引来无数文人骚客来此凭吊,咏叹“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。

唐代著名诗人杜牧的《泊秦淮》,就是其中脍炙人口的名篇。

诗云:“烟笼寒月月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

”把对秦淮美景的抒写与对时局的深沉感慨结合了起来。

到了清代,孔尚任作传奇《桃花扇》,更是极写秦淮河笙歌繁华的气象和国破家亡的惨景。

因此人们神往秦淮河,正如朱自清文中所说的那样,不仅是因为它那华灯映水、画舫凌波的美景,“实在是有许多历史的影象使然了。

”但到了近代,由于战乱等原因,河水日渐污浊,两岸建筑多被毁坏,昔日繁华景象已不复存在。

1985年以后,江苏省、南京市拨出巨款对这一风光带进行修复,秦淮河又再度成为我国著名的游览胜地。

然而,六朝时期的文学兴盛的繁华场景已不再上映,我们不可否认秦淮河所蕴含的文化底蕴,然而当文化底蕴只存在于秦淮河边上的一砖一瓦,仰或是带有注释的碑记,并没有存在于民众心中,在现在民众看来,秦淮河只不过是古代一条繁华的河流、有许多文人墨客在此吟诗作乐,把沉重的历史文化娱乐化,浅层化。

这不仅只是秦淮河所面临的现状,而是所有的名胜古迹所面临的现实,如今旅游业昌盛,各个名胜古迹中都是黑压压的人群,大多人们都忙着拍照、忙着赶赴下一个景点,能有几人怀揣着对历史的敬畏与反思去细细品味那一砖一瓦呢?1.3时代背景这两篇散文写于“五四”革命风潮刚刚过去三四年的时候。

当时,随着革命的深入,“五四”新文化运动的统一战线进一步分化,“有的高升,有的退隐,有的前进”。

比之“五四”当时来,整个文化领域显得比较冷落。

由于新的革命高潮还没有到来,一些知识分子感到前途茫茫。

无论是俞平伯还是朱自清,由于他们都困缚在知识分子的狭小天地里,因而他们也就不可能从秦淮河的历史和现状里,发掘出更有积极意义的思想来。

他们也有所不满,有所追求,但是又感到十分迷惘,因而文中就都有着一种怅惘之感。

他们不掩饰自己思想上的苦闷。

朱自清写道:“这实在是因为我们的心枯涩久了,变为脆弱;故偶然润泽一下,便疯狂似的,不能自主了。

”俞平伯则写道:“其实同被因袭的癖趣所沉浸。

”他们都有着一种精神上的渴求,想借秦淮之游来滋润心灵的干枯,慰藉一下寂寞的灵魂,这里多少还回荡着一点“五四”时期个性解放的呼声,虽则这呼声是那么轻微。

但是山水声色之乐,毕竟不能解除他们精神上的窒闷,他们也不能像古代一些文人那样放浪形骸,因而在灯月交辉、笙歌彻夜的秦淮河上,他们处处显得拘谨,显得与环境很不协调。

结果自然是乘兴而去,惆怅而归。

在大致相同的思想境界中,我们又可以看见他们心绪情怀不同的地方。

在如画的美景中,朱自清抒发的是难以消受或不堪消受的心境,对那怡人娱目的美景和粗率不拘的歌声,有着一种热切的依恋,感情上比较强烈,而俞平伯作文,喜欢在抒情写景之中,阐发所谓“主心主物的哲思”,置身在秦淮河这所谓“六朝金粉”的销金窟里,他虽则被这“轻晕着的夜的风华”所陶醉,但是所感到的“不是什么欣悦,不是什么慰藉;只感到一种怪陌生,与怪样的朦胧”。

“我们无法使人信它是有,我们不信它是没有,勉强哲学地说,在或近于佛家的所谓‘空’”。

比之朱自清的热切依恋之情来,俞平伯表现得冷静、理智。

二、比较分析2.1 情景描摹中的文化意蕴同是缠绵的情致,俞先生是缠绵里蕴含着温煦浓郁的氛围,朱先生则是缠绵里多含有眷恋悱恻的气息。

用作者自己的话来比喻,俞先生的是“朦胧之中似乎胎孕着一个如花的笑”(《杂拌儿》),有禅语有哲思。

而朱先生的则是“仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”(《背影》),这歌声虽远,虽渺茫,但依然可以真真切切的听到,是具体的,客观存在的。

2.1.1朱自清——重摹景而浅抒情朱自清的文章从总体布局上来看,“出”和“入”相结合,前半部分由景牵情而去,后半部分由人由事带情而来,以情暗贯全篇。

前半部分,偏重于写景。

先对所乘的“七板子”进行了细腻逼真地描摹,又从小船“灯彩”的“钩人”细写雾霭与明漪,然后又过渡到描写“碧阴阴的”“厚而不腻”的河水以及河上“薄薄的夜,淡淡的月”,还有灯光的黄晕与冷月的清辉交织在一起形成的奇观。

当然,重点描摹的还是秦淮水、灯影和晚月儿,并在此将自己深沉的感情灌注进去。

在这里,景是自然之景,天然存在,人只是景的一个欣赏者和旁观者,景在人的眼中和心中只是一种美好的客观的存在。

人并未与景中之物发生直接的联系,也并未与景中之人发生直接对话。

在这里,朱自清是被美景所感染,身心陶醉在秦淮河的景色之中。

后半部分,重在抒情。

去秦淮河游览,除了鬼斧神工的自然意外,一定也少不了对金粉笙歌的期待和遐想。

古代的名妓,很多是色艺双绝的,不仅容貌姣好,而且精通各种技艺,有很高的艺术修养。

但是在传统观念中,歌妓是被鄙薄的最底层的行业,没有人身自由,也没有社会地位,是不该去也不能想与之有接触的。

所以朱自清选择了拒绝。

但道德表现一种,内心却渴望另一种。

,心里怅怅然而有不足,以至于这种不足影响了后来观览的心情,最后失意而归。

可是我们不免会想,为什么朱自清对歌妓的歌声如此渴望,对“不料她们仍在秦淮河里挣扎着”而甚觉同情。

其实不难发现,在传统文化中不乏有像朱自清这种富有“美人情结”的文人。

歌妓有很高的艺术修养,但生存状态却不尽人意。

这样的境遇不正好与当时朱自清的境遇相似吗?当时,五四的风吹遍大江南北,唤醒了无数的学子和文人渴望救国的心灵。

1923年,浪潮退却,文学界变得冷清,文人空有满腔的热情无处抒发,处于迷茫和彷徨的状态。

所以说朱自清在这里潜意识的表现出一种对“美人”的期待情结,表达自己精神上的一种渴求。

知识分子处于低气压时代,需要借夜游秦淮来滋润心灵,慰藉灵魂。

朱自清写道:“这实在是因为我们的心枯涩久了,变为脆弱;故偶然润泽一下,便疯狂似的,不能自主了。

”朱自清是第二次游秦淮河了,本是一种彷徨的挣扎,苦闷中的自我解脱。

所以,他努力的从小船、灯影、冷月中寻找乐趣,聊以慰藉。

可是他实在无从超脱。

故浆声灯影一起,他便被引入秦淮梦中了。

梦境与心境连在一起,六朝金粉的秦淮一起在梦中出现,乃至于“满船成立历史的重载了”,但“愁梦太多了”,小船如何载的起呀。

从这载不起的梦我们不难体会作者的心境。

在这里,眼前与梦幻,历史与现实,美景与愁怀融为一体。

把朱自清忘却现代的烦恼,追求暂时宁静的动机描绘的淋漓尽致。

从整体上来说,朱自清的散文是继承了中国古代儒学风范的散文。

2.1.2俞平伯——浅描景而重抒怀同为描写月夜泛舟秦淮河,朱自清的文章平实直白,情感真挚。

俞平伯则处处游离于现实,晦涩难懂。

俞平伯在情景描摹上实中有虚,情思在景色之上。

俞平伯不像朱自清详细介绍了夜游秦淮河的整个经过,叙述者成为景物的观察者。

他的重点不在描景而重在写游览时的主观感受,阐发所谓“主心主物的哲思”。

他虽被这“轻晕着的夜的风华”所陶醉,但所感到的“不是什么欣悦,不是什么慰藉;只感到一种怪陌生,与怪样的朦胧”。

如写秦淮河的水,俞平伯不想朱自清直接描写水的状态和颜色,而是写“又早是夕阳西下,河上妆成一抹胭脂的薄媚。

是被青溪的姊妹们所薰染的吗?还是匀得她们脸上的残脂呢?寂寂的河水,随双桨打它,终是没言语。

密匝匝的绮恨逐老去的年华,已都如蜜饧似的融在流波的心窝里,连呜咽也将嫌它多事,更那里论到哀嘶。

心头,宛转的凄怀;口内,徘徊的低唱;留在夜夜的秦淮河上。

”显得朦胧而又惆怅,充满古典文学诗词歌赋中绮丽幽深的朦胧情思。

写秦淮河夜晚鲜活热闹的声色光影也无具体细腻的描摹,只是写道:“青溪夏夜的韶华已如巨幅的画豁然而抖落。

哦!凄厉而繁的弦索,颤岔而涩的歌喉,杂着吓哈的笑语声,劈拍的竹牌响,更能把诸楼船上的华灯彩绘,显出火样的鲜明,火样的温煦了。

”将内心欲望的萌动写的细腻而又委婉。

作品前半的秦淮河主要是“浆声”中的,喧闹的,而在作品的后半部分更多的是“灯影”中的,梦中的。

这前后的秦淮构成一个立体的秦淮世界,作者的情绪、感受也在之前后的秦淮河间对流,他断断续续,时有时无的情思随小船在秦淮河中跌宕起伏他喜欢在写景中穿插议论,但也不像朱自清那样景中寓情,他未寓于具体形象之中,犹如镜中月水中花。

像胡适曾经评论俞平伯的文章:“平伯最长于描写,但他偏喜欢说理;他本可以作诗,但他偏想兼做哲学家,本是及平常的道理,他偏要进一层去说,于是越说越糊涂了。