分子光化学与光功能材料科学

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:3

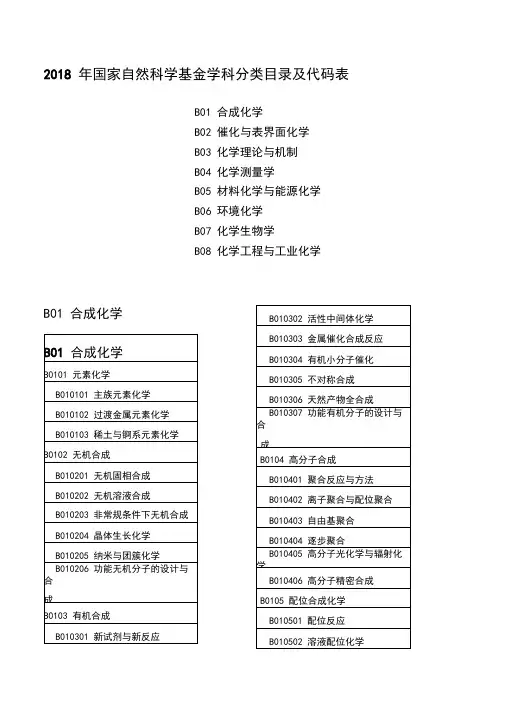

2018 年国家自然科学基金学科分类目录及代码表B01 合成化学B02 催化与表界面化学B03 化学理论与机制B04 化学测量学B05 材料化学与能源化学B06 环境化学B07 化学生物学B08 化学工程与工业化学B01 合成化学B010503 功能配合物化学B010504 金属有机化学B020201 表面结构与性质B010602 非共价相互作用与组装方 法B0203 胶体与界面化学B020301 表面活性剂与分散体系B010603 动态共价键化学B010605 超分子复合物与聚合物B020304 界面组装与聚集体B010606 生命功能体系的组装B020305 胶体颗粒与纳米晶B020306 外场响应性胶体体系B010701 生物催化与生物转化B010702 模拟酶与仿生合成 B010703 光化学合成B020307 胶体与界面理论方法及表征技 术B0204 电化学B010704 原子与步骤经济性反应B020401 基础与理论电化学B010705 可再生资源化学B010706 温和条件下的化学转化B020403 界面与纳米电化学B020405 光电化学B020407 生物电化学B020103 多相催化B03 化学理论与机制B020105 团簇仿生催化B010505 配位聚合物 B020202 表面分子反应过程B0106 超分子化学与组装B020203 表面组装过程与功能B010601 组装基元B020204 表面化学研究方法 B010604 组装过程的动态调控 B020303 浸润性与吸附 B02 催化与表界面化学 B020404 电催化与电合成B02 催化与表界面化学 B020406 离子电化学 B0202 表面化学 B020302 溶胶与凝胶 B0107 绿色合成B020402 谱学电化学 B0201 催化化学 B020101 催化基础与理论 B020408 腐蚀电化学与电化学加工基础B020102 催化剂设计和制备 B03 化学理论与机制B020104 均相催化B0301 理论与计算化学B030101 量子化学B020107 催化表征方法与技术B030102 化学统计力学B020106 光催化B04 化学测量学B04 化学测量学 B0401 分离分析 B040101 样品处理 B040102 分离介质 B040103 色谱分析 B040104 电泳分析B040105 微纳流控B05 材料化学与能源化学B05 材料化学与能源化学B0501 无机与纳米材料化学B050101 晶态固体材料B050102 非晶态材料B060403 环境污染模拟与预测B0605 放射化学与辐射化学B060501 环境放射化学B060502 放射核素分析B0606 安全与防护化学B060601 化学品安全与防护B060105 污染物迁移转化与区域环境过程B060106 纳米环境化学B060602 生物安全与防护B060603 辐射安全与防护B060604 危险品检测、处理与处置B0602 污染控制与修复B060201 大气污染控制化学B060301 环境暴露与毒理学B060302 环境污染生物标志物B070104 分子探针与生物分子示踪B070105 分子探针与组学技术B070106 分子探针与生物通讯B070202 核酸化学生物学B060401 环境计算化学B070203 糖化学生物学B060202 水污染控制与修复B07 化学生物学B060203 土壤污染控制与修复B0701 分子探针B060204 固体废物处理处置与资源化B060205 污染形成机制与全过程控制B070101 分子探针设计与构建B070102 天然产物与分子探针B0603 环境毒理与健康B070103 分子探针与信号转导B051004 光热材料B051005 其他能量转化材料B060404 环境化学大数据分析B06 环境化学B06 环境化学B0601 环境污染化学B060101 环境分析化学B060102 大气污染化学B060503 环境辐射化学B060504 放射计算化学B060505 放射性废物处理与B060103 水污染化学B060104 土壤污染化学B07 化学生物学B060303 毒性效应与机制B060304 环境污染与食品安全B070107 分子探针与生态学效应B060305 污染生态化学与生态风险B0702 生物分子的化学生物学B060306 环境污染与人体健康B070201 蛋白质和多肽化学生物学B0604 理论环境化学B060402 环境风险甄别与解析B070204 脂化学生物学B08 化学工程与工业化学B080703 工业生物催化B080704 食品与生物医药工程B080705 农林及海洋产物加工与转化B080706 皮革与造纸化工B0808 精细化工与绿色制造B080801 原料及中间体的绿色制造B080802 染料、颜料与涂料B080803 日用化学品B080804 电子信息化学品B080805 化工制药B0809 材料化工与产品工程B080901 材料的功能设计与化工制备。

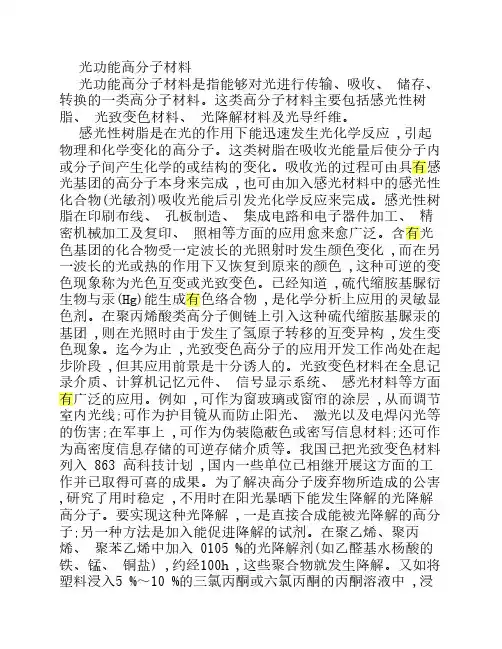

功能高分子材料的分类功能高分子材料一般指具有传递、转换或贮存物质、能量和信息作用的高分子及其复合材料,或具体地指在原有力学性能的基础上,还具有化学反应活性、光敏性、导电性、催化性、生物相容性、药理性、选择分离性、能量转换性、磁性等功能的高分子及其复合材料。

按照高分子的功能特性,功能高分子材料可分为以下几种:1.分离材料和化学功能材料2.电磁功能高分子材料3.光功能高分子材料4.生物医用高分子材料现对这几种材料进行简单的介绍一下。

分离材料和化学功能材料以化学功能为主的功能高分子材料称为化学功能高分子材料。

化学功能包括生成离子键、配位键、共价键的化学反应,上述价键断裂的分解反应,以及与上述反应有关的催化作用等,包括具有离子交换功能的离子交换树脂,对各种阳离子有络合吸附作用的螯合聚合物,光化学性聚合物,具有氧化还原能力的聚合物,在有机合成反应中使用的高分子试剂和高分子催化剂,降解型高分子等。

化学功能高分子材料的制备主要通过在高分子骨架上引入具有特定化学功能的官能团或者结构片段,也可以将具有类似功能的小分子功能材料高分子化得到化学功能高分子材料。

高分子材料经过功能化或者小分子功能材料经过高分子化以后,材料的溶解度一般均有下降,熔点提高。

对于化学试剂,经过高分子化后稳定性增加,均相反应转变成多相反应,产物与试剂和催化剂的分离过程简化,同时还产生许多小分子材料所不具备的其他性质。

化学功能高分子材料是固相合成的基础。

电磁功能高分子材料电磁功能材料主要指导电聚合物材料。

复合型导电高分子材料是以有机高分子材料为基体,加入一定数量的导电物质(如炭黑、石墨、碳纤维、金属粉、金属纤维、金属氧化物等)组合而成。

该类材料兼有高分子材料的易加工特性和金属的导电性。

与金属相比较,导电性复合材料具有加工性好、工艺简单、耐腐蚀、电阻率可调范围大、价格低等优点。

与金属和半导体相比较,导电高分子的电学性能具有如下特点:(1)通过控制掺杂度,导电高分子的室温电导率可在绝缘体-半导体-金属态范围内变化。

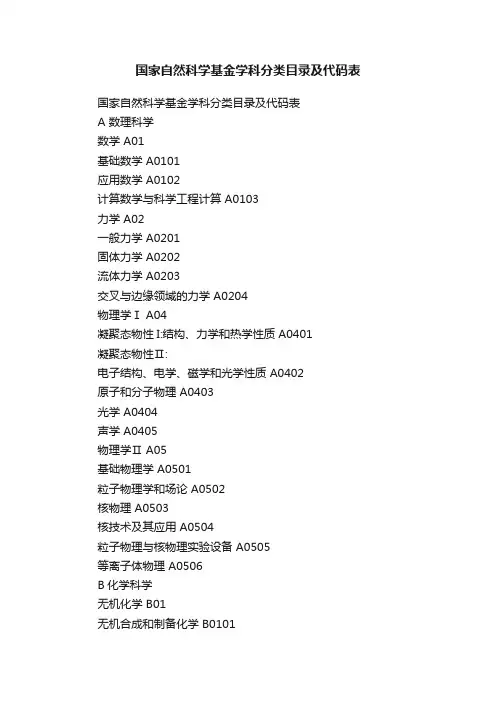

国家自然科学基金学科分类目录及代码表国家自然科学基金学科分类目录及代码表A 数理科学数学 A01基础数学 A0101应用数学 A0102计算数学与科学工程计算 A0103力学 A02一般力学 A0201固体力学 A0202流体力学 A0203交叉与边缘领域的力学 A0204物理学Ⅰ A04凝聚态物性I:结构、力学和热学性质 A0401凝聚态物性Ⅱ:电子结构、电学、磁学和光学性质 A0402原子和分子物理 A0403光学 A0404声学 A0405物理学Ⅱ A05基础物理学 A0501粒子物理学和场论 A0502核物理 A0503核技术及其应用 A0504粒子物理与核物理实验设备 A0505等离子体物理 A0506B化学科学无机化学 B01无机合成和制备化学 B0101丰产元素化学 B0102配位化学 B0103生物无机化学 B0104固体无机化学 B0105分离化学 B0106物理无机化学 B0107同位素化学 B0108放射化学 B0109核化学 B0110有机化学 B02有机合成 B0201金属有机及元素有机化学 B0202 天然有机化学 B0203物理有机化学 B0204生物有机化学 B0206有机分析 B0207应用有机化学 B0208物理化学 B03结构化学 B0301量子化学 B0302催化 B0303化学动力学 B0304胶体与界面化学 B0305电化学 B0306光化学 B0307热化学 B0308高能化学 B0309计算化学 B0310高分子化学 B04高分子合成 B0401高分子反应 B0402功能高分子 B0403天然高分子 B0404高分子物理及高分子物理化学 B0405 高分子理论化学 B0406 聚合物工程及材料 B0407分析化学 B05色谱分析 B0501电化学分析 B0502光谱分析 B0503波谱分析 B0504质谱分析 B0505化学分析 B0506热分析 B0507放射分析 B0508生化分析及生物传感 B0509联用技术 B0510采样、分离和富集方法 B0511化学计量学 B0512表面、微区、形态分析 B0513化学工程及工业化学 B06化工热力学和基础数据 B0601传递过程 B0602分离过程及设备 B0603化学反应工程 B0604化工系统工程 B0605有机化工 B0607生物化工与食品化工 B0608能源化工 B0609化工冶金 B0610环境化工 B0611环境化学 B07环境分析化学 B0701环境污染化学 B0702污染控制化学 B0703污染生态化学 B0704理论环境化学 B0705全球性环境化学问题 B0706C 生命科学基础生物学 C01微生物学 C0101植物学 C0102动物学 C0103生物化学和分子生物学 C0104生物物理学与生物医学工程学 C0105 神经生物学 C0106 生理学 C0107心理学 C0108细胞生物学及发育生物学 C0109遗传学 C0110生态学 C0111农业科学 C02农业基础科学 C0201农学 C0202畜牧、兽医学 C0203蚕桑、养蜂学 C0204水产学 C0205林学 C0206医学与药学 C03预防医学与卫生学 C0301基础医学 C0302临床医学基础研究 C0303药物学 C0304中医药学 C0305D地球科学地理学、土壤学和遥感 D01综合自然地理学 D0101地貌学 D0102应用气侯学 D0103水资源与水文学 D0104冰雪、冻土学 D0105经济地理学(含历史地理学) D0106 城市地理学 D0107生物地理学 D0108区域地理 D0109区域可持续发展 D0110土壤地理学 D0111土壤物理学 D0112土壤化学 D0113土壤生物学 D0114土壤肥力 D0115土壤侵蚀与水土保持 D0116遥感成像机理 D0117遥感信息处理 D0118遥感信息模型与方法 D0119资源环境信息系统 D0120测绘学 D0121污染物表生行为及环境效应 D0122 区域环境质量演变 D0123人类活动与环境效应 D0124环境演变与对策 D0125地质学 D02古生物学(含古人类学) D0201地层学(含磁性地层学) D0202矿物学 D0203岩石学 D0204矿床学 D0205沉积学(含现代沉积、沉积地球化学、有机地球化学) D0206 石油、天然气地质学 D0207煤田地质学 D0208第四纪地质学 D0209前寒武纪地质学与变质地质学 D0210构造地质学 D0211大地构造学 D0212水文地质学 D0213工程地质学 D0214数学地质学 D0215地热地质学 D0216遥感地质 D0217环境地质 D0218地球化学 D03同位素地球化学 D0301微量元素地球化学 D0302岩石地球化学 D0303矿床地球化学(含有机地球化学) D0304同位素年代学 D0305实验地球化学 D0306天体化学与比较行星学 D0307地质化学新技术、新方法 D0308环境地球化学与生物地球化学 D0309E材料与工程科学金属材料学科 E01金属结构材料(不包括原料和构件等) E0101金属基复合材料 E0102金属非晶态、准晶和纳米晶材料 E0103极端(超高温、超高压、强辐射等等)条件下使用的金属材料E0104 金属功能材料 E0105金属材料的合金相、相变及合金设计 E0106金属材料的结构与缺陷 E0107金属材料的力学行为 E0108金属材料的凝固与结晶学 E0109金属材料表面的材料科学问题 E0110金属腐蚀与防护的材料科学问题 E0111金属磨损与磨蚀的材料科学问题 E0112其它学科 E0113无机非金属材料学科 E02人工晶体 E0201玻璃材料 E0202结构陶瓷 E0203功能陶瓷 E0204水泥与耐火材料 E0205碳素材料与超硬材料 E0206无机非金属类光电信息与功能材料 E0207无机非金属基复合材料 E0208半导体材料 E0209无机非金属类电介质与电解质材料(含各类电池材料) E0210无机非金属类高温超导与磁性材料 E0211古陶瓷与传统陶瓷 E0212其它 E0213有机高分子材料学科 E03塑料 E0301橡胶(弹性体) E0302纤维 E0303涂料 E0304粘合剂 E0305高分子助剂 E0306聚合物共混与复合材料 E0307特殊与极端环境下的高分子材料E0308 有机高分子功能材料E0309生物医用高分子材料 E0310智能材料 E0311仿生材料 E0312高分子材料与环境 E0313高分子材料结构与性能 E0314高分子材料的加工与成型 E0315其它高分子材料 E0316冶金与矿业学科 E04资源开采科学与工程 E0401钻井科学与工程 E0402地下空间工程 E0403矿山岩体力学与岩层控制 E0404矿物工程与物质分离科学 E0405冶金原理与冶金物理化学 E0406冶金反应工程学 E0407钢铁冶金科学与工程 E0408有色金属冶金科学与工程 E0409材料制备加工科学与工程 E0410粉体工程与粉末冶金 E0411海洋、空间冶金及其它资源利用 E0412 冶金化工与设备 E0413 特殊冶金与冶金新技术、新方法 E0414 安全科学与工程 E0415 资源循环科学 E0416矿冶生态与环境工程 E0417资源利用科学与其它 E0418机械工程 E05机构学与机器人 E0511传动机械学 E0512机械动力学 E0513机械结构强度学 E0514机械摩擦学与表面技术 E0515机械设计学 E0516机械仿生学 E0517微/纳机械学 E0518零件成形制造 E0521零件加工制造 E0522制造系统与自动化 E0523机械测试理论与技术 E0524微机电系统制造 E0525制造科学其他交叉领域 E0526工程热物理 E06工程热力学 E0601内流流体力学 E0602传热传质学 E0603燃烧学 E0604多相流热物理学 E0605热物性与热物理测试技术 E0606可再生与替代能源利用 E0607工程热物理与其它领域交叉 E0608 电工学科 E07 电磁场与电路 E0701电工材料学 E0702电机与电器 E0703电力系统 E0704高电压与绝缘 E0705电力电子学 E0706脉冲功率技术 E0707放电理论与放电等离子体 E0708电磁兼容 E0709超导电工学 E0710生物电工学 E0711新的发电技术与节电技术 E0712建筑环境结构工程学科 E08建筑学 E0801城乡规划 E0802建筑物理 E0803环境工程 E0804结构工程 E0805岩土与基础工程 E0806交通工程 E0807防灾工程 E0808水利学科 E09水工结构 E0901水力学 E0902水文、水资源 E0903河流、海岸动力学及泥沙研究 E0904 岩土力学及地基基础 E0905 环境水利 E0906农田水利 E0907水工新材料 E0908水力机械 E0909F信息科学电子学与信息系统 F01信息理论与信息系统 F0101信号理论与信号处理 F0102电路与系统 F0103电磁场与微波技术 F0104电子离子物理、材料与器件 F0105 生物电子学 F0106 可靠性技术理论与应用 F0107计算机科学 F02理论计算机科学 F0201计算机软件 F0202计算机系统结构 F0203计算机外围设备技术 F0204计算机应用基础研究 F0205中国语言文字信息处理 F0206自动化科学 F03控制理论 F0301工程系统与控制 F0302系统科学与系统工程 F0303模式信息处理 F0304智能系统与知识工程 F0305机器人学及机器人技术 F0306半导体科学 F04半导体材料 F0401微电子学 F0402半导体光电子学 F0403半导体其他器件 F0404半导体物理 F0405半导体化学 F0406半导体理化分析 F0407光学和光电子学 F05光学信息处理 F0501光电子器件 F0502光信息传输 F0503激光 F0504非线性光学 F0505红外技术 F0506光谱技术 F0507技术光学 F0508光学和光电子学材料 F0509交叉学科中的光学问题 F0510G 管理科学管理科学与工程 G01运筹与管理 G0103决策理论与技术 G0104对策理论与技术 G0105行为心理与管理 G0106组织行为与组织理论 G0107管理系统工程 G0108工业工程 G0109管理信息系统与决策支持系统G0110 互联网管理理论与技术G0111评价理论与技术 G0112预测理论与技术 G0113数量经济分析理论与方法 G0114复杂性研究 G0116其它 G0118工商管理 G02企业战略管理 G0201企业理论 G0203企业人力资源管理 G0204企业财物管理 G0205企业运作管理 G0207企业技术管理 G0208项目管理 G0209其它 G0212宏观管理与政策 G03宏观经济管理与战略 G0301 金融管理与政策 G0302财税管理与政策 G0303产业经济管理 G0304农林经济管理 G0305公共管理与政策 G0306科技管理与科技政策 G0307 可持续发展与管理 G0308 城镇与区域发展管理 G0310 政府管理 G0311其它 G0312。

纳米材料的制备方法及其优缺点分析纳米材料是指至少在一个尺度上(1-100纳米之间)具有特殊性质和功能的材料,广泛应用于许多领域,如电子、光学、医学和环境保护等。

为了制备出具有所需性质的纳米材料,科学家们开发了多种方法。

本文将介绍常用的几种纳米材料制备方法,并分析各自的优缺点。

1. 碳热还原法碳热还原法是一种常用的纳米材料制备方法,主要适用于制备碳基纳米材料,比如纳米碳管和纳米金刚石。

该方法通过选用适当的碳源和金属催化剂,在高温下使碳源发生热分解反应,生成纳米材料。

优点是制备过程简单,产物纯度高,但难以控制纳米材料的结构和尺寸。

2. 溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是一种将溶胶逐渐转变至凝胶的过程,适用于制备金属氧化物、金属复合氧化物和陶瓷等纳米材料。

该方法通过将金属盐或金属有机化合物溶解在适当的溶剂中,经过水解、缩聚、脱水和凝胶等步骤,最终得到纳米材料。

优点是可以控制纳米材料的成分、形貌和孔结构,但制备过程复杂,成本较高。

3. 物理气相法物理气相法包括溅射法、磁控溅射法和热蒸发法等,适用于制备金属纳米薄膜和石墨烯等材料。

该方法通过在真空条件下,将金属或化合物样品加热蒸发,生成气相原子或分子,然后沉积在基底上,并形成纳米结构。

优点是制备过程简单、纳米薄膜均匀,但不适用于制备大尺寸纳米材料,且基底的选择限制了材料的应用范围。

4. 化学气相沉积法化学气相沉积法主要适用于制备纳米碳管和纳米颗粒等材料。

该方法通过将气相前驱体送入高温反应室,经过热解和成核等反应,生成纳米材料沉积在基底上。

优点是制备过程灵活、成本较低,能够控制纳米材料的尺寸和分布,但对设备要求高,产率相对较低。

5. 光化学法光化学法是一种使用光源和光反应来制备纳米材料的方法。

该方法通过使用特定的光源,如激光或紫外光,激活光敏剂或催化剂,使其在反应体系中引发化学反应,从而制备纳米材料。

优点是制备过程可控性高,反应速度快,但对设备和反应条件的要求较高。

中国科学院化学研究所化学一级学科简介一级学科(中文)名称:化学(英文)名称:Chemistry中国科学院化学研究所化学学科发展起源于筹建之初,有着深厚的历史积淀,学科建设的发展凝结着几代化学人不懈的努力与奉献。

化学所于1953年开始筹建,1956年正式成立,当时已经成为一个拥有296人的队伍,其中研究人员111人,高级研究人员18人。

当时的化学所学科方向的规划为:高分子化学、有机化学、无机化学、分析化学、物理化学。

文革期间(1966年-1977年),化学所基础研究工作受到影响,基本处于停顿状态。

“文革”后期,化学所的基础研究工作得到逐步恢复,特别是1978年全国科学大会的召开,改善了基础研究的环境,化学所逐步增加了基础研究和应用基础研究的比重。

化学所在建所时的定位是以基础研究为主的综合性化学所,设立了无机化学、有机化学、高分子化学、物理化学、分析化学五个研究方向。

1979年化学所提出:“以物理化学和高分子材料为科研主攻方向,同时积极开展有机信息材料、有机合成化学和有机分析化学的研究。

” 1983年,化学所以学科来构建研究所的研究方向,三个研究方向和目标为:(1)物理化学: 到九十年代成为国内分子科学研究中心之一;(2)高分子合成和高分子材料科学: 到八十年代末九十年代初成为高分子材料科学国际研究中心之一。

并逐步加强高分子科学的基础研究;(3)与人体健康和疾病有关的化学问题与分析问题研究。

1980年2月12日,全国五届人大常委会通过了《中华人民共和国学位条例》,并于1981年1月1日起正式实施。

1981年2月24日,国务院学位委员会颁布《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》。

同年11月,化学所成为全国首批硕士、博士学位授予单位。

11月27日,中国科学院技术科学学部批准化学所学位评定分委员会组成人员名单。

1985年化学所首批在物理化学、高分子化学与物理、有机化学三个学科设立博士后流动站, 1996年首批批准按一级学科(化学)授予学位,1997年成为中科院博士生重点培养基地,2006年全国一级学科评估获化学学科最高分96分。

功能材料的分类与应用吉林农业大学资源与环境学院摘要:随着时代的发展,各式各样的材料走进人们的生活中,功能材料也越来越多的应用到各行各业.功能材料已经是新材料领域的核心,是国民经济、社会发展及国防建设的基础和先导。

本文从功能技术材料、功能无机非金属材料、功能高分子材料、功能晶体材料、功能复合材料、具有特殊结构的功能材料等方面对功能材料进行了分类和描述,概述了功能材料在航天领域、环保领域以及防伪领域上的应用。

关键词:功能材料;分类;应用功能材料是新材料领域的核心,是国民经济、社会发展及国防建设的基础和先导。

它涉及信息技术、生物工程技术、能源技术、纳米技术、环保技术、空间技术、计算机技术、海洋工程技术等现代高新技术及其产业。

功能材料不仅对高新技术的发展起着重要的推动和支撑作用,还对我国相关传统产业的改造和升级,实现跨越式发展起着重要的促进作用。

1功能材料定义功能材料是以物理性能为主的工程材料的统称,即指在电、磁、声、光、热等方面具有特殊性质,或在其作用下表现出特殊功能的材料[1 ]。

2功能材料的分类2.1功能金属材料[2]2.1.1电性材料包括导电材料:电阻材料,电阻敏感材料-应变电阻、热敏电阻、光敏电阻;电热材料;热电材料,主要用作热电偶。

2.1.2磁性材料具有能量转换、存储或改变能量状态的功能,按矫顽力大小分为硬磁、半硬磁、软磁材料3种,广泛应用于计算机、通讯、自动化、音响、电机、仪器仪表、航空航天、农业、生物与医疗等技术领域。

应用较多的有:金属软磁材料,金属永磁材料,磁致伸缩材料,铁氧体磁性材料。

2.1.3超导材料具有零电阻特性、迈斯纳效应、磁通量子化和约瑟夫森效应。

常规超导体;高温超导体:镧锶铜氧化物(La - Sr - Cu - O )、钇钡铜氧化物( YBa2Cu3O7 -δ) 、铋锶钙铜氧化物(Bi - Sr - Ca - Cu- O)、铊钡钙铜氧化物(Tl - Ba - Ca - Cu - O)、汞钡钙铜氧化物(Hg - Ba - Ca - Cu - O)、无限层超导体、钕铈铜氧化物(Nd - Ce - Cu - O) ;其它类型超导材料:金属间化合物(R - T - B - C)超导体,有机超导体和碱金属掺杂的C60超导体,重费米子超导体。

超分子化学的研究现状与展望超分子化学是现代化学中的重要分支之一,它的研究对象是分子间的非共价作用,如氢键、范德华力、电荷转移等,以及这些作用所形成的三维结构与功能。

超分子化学是化学研究的重要前沿,其研究成果不仅对化学行业具有重要意义,而且在生物、医药、材料等领域也有着广泛的应用前景。

一、超分子化学的研究现状1、超分子自组装技术超分子自组装技术是超分子化学的核心技术之一。

通过自组装技术,可以将分子装配成各种形状和结构的超分子体系,如微胶囊、大分子粒子、纳米管、超级晶体等。

这种技术广泛应用于生物医学、光电材料、聚合物等领域,具有重要的科研价值和广阔的应用前景。

2、超分子催化技术超分子催化技术是利用超分子化学原理设计催化剂以达到高活性和选择性的目的。

超分子催化技术在合成有机化学、环境保护和能源领域等有广泛的应用。

例如,应用超分子催化剂合成高附加值的有机化合物,提高产品的纯度和收率。

3、超分子光化学技术超分子光化学技术是利用超分子化学原理设计光化学反应的反应体系和控制光学性质的方法。

这种技术应用于制备光电转换材料、制备光触媒等领域有着广泛的应用前景。

通过超分子光化学技术合成新型光触媒来降解环境污染物,是实现清洁能源和清洁环境的一种有效手段。

4、超分子材料设计超分子材料设计是通过超分子自组装技术设计和合成具有特定功能和性质的材料。

超分子材料包括晶体材料、液晶材料、高分子材料等。

超分子材料的研究成果已经得到了广泛的应用,如超级材料、药物传递、离子传导体等。

二、超分子化学的研究展望1、超分子材料在温度敏感和pH敏感控释领域的应用超分子材料在温度敏感和pH敏感控释领域的应用有着广泛的应用前景。

例如,通过控制温度,设计出聚合物材料,会发生微小的相变而改变其材料性质,从而实现对药物的控制释放。

此外,超分子材料在医药领域的应用也是一个具有发展前景的方向。

2、超分子催化领域的应用超分子催化领域也是超分子化学的重要应用方向之一。

分子光化学与光功能材料科学

1分子光化学与光功能材料科学

分子光化学与光功能材料科学是光物理学领域中一门广泛跨越多个学科的新兴学科。

它深入研究光-分子相互作用,和光波-材料间相互作用,以及其物理化学及生物学性质,并将这些物质的结构和性能联系起来。

分子光化学不仅仅研究光线如何作用于分子,还考察如何利用这种作用来制备、表征和生产高性能光功能材料和元件,以及它们的应用场合。

分子光化学和光功能材料科学的研究领域非常广泛,包括光谱学、物理力学和热物理学、分子结构及配位化学等多个学科的交叉技术。

此外,随着材料技术的不断发展,晶体增强激光材料、超分子结构材料、有机结构材料等新型复合光学材料也受到重视。

这些新型材料具有优良的光谱性能,可以实现定向控制,广泛应用于光纤通信、景观照明等领域,对日益丰富的光技术及其应用,以及光的微纳化控制具有重要的理论价值和实用价值。

分子光化学与光功能材料科学为这一领域的研究提供了重要的基础,不仅推动了新型光材料、光材料制备技术和光元件性能研究,而且还发掘了更新的可能性,为光技术的进步提供了强劲的动力。

此外,分子光化学与光功能材料科学也可以应用于医学病理学、生物学和国防科学等领域,这些领域在光材料和光应用中占有重要地位。

因此,分子光化学与光功能材料科学可以给我们的生活带来巨大的好处,它已经成为当今重要的研究热点,也是国际国内多个学科领域充满活力的发展前沿。

第28卷第6期2013年12月 大学化学UNIVERSITY CHEMISTRY Vol.28No.6Dec.2013 分光光度法测定铁吸收图谱的分析张茜 吕希蒙 沈建中* 钱林平*(复旦大学化学系 上海200433) 摘要 本文对分光光度法测铁实验的原理及绘制吸收曲线中出现的吸收平台进行分析,结合可见吸收光谱原理说明吸收曲线中产生平台的可能原因:极性溶剂的负效应作用使得吸收谱带发生蓝移㊂ 关键词 分光光度法 邻二氮菲测铁 可见吸收光谱 电子跃迁 吸收平台 分光光度法测铁元素含量实验是常见的化学分析方法,是理工类本科生的经典教学实验之一㊂可见光分光光度法是指在400~780nm光谱区域内,通过测量物质分子或离子吸收光辐射的强度来测定物质含量的一种方法㊂虽然这个实验在教学或分析测试中得到广泛应用,但对于吸收曲线的详细分析至今未见报道㊂本文围绕绘出的吸收曲线做进一步剖析,对可见光吸收进行了分类归属,说明曲线在最大吸收峰高波数区产生平台的可能因素㊂1 实验教学中所用的原理 邻二氮菲法测铁原理 可见光谱在定量分析中得到了广泛应用,可见光区的吸收应归属于物质的外层电子或成键电子跃迁到高能级㊂影响可见光谱的因素有可见光区电子光谱吸收带的波长㊁能量㊁强度及环境条件(如酸碱性㊁溶剂极性等)㊂ 在可见光区的吸光度测量中,若被测物质本身有色,就可直接测量㊂若其本身无色或颜色很浅,则需用显色剂与之发生配合反应,生成有色配合物后再进行测量㊂ 邻二氮菲光度法选择性高,灵敏度大,是化工产品中微量铁测定的通用方法,其原理详见文献[1]㊂2 试剂与仪器 铁标准溶液(20g/L);盐酸羟胺溶液(10%,临用时配制);邻二氮菲(0.15%,临用时配制:先用少许乙醇溶解,再用水稀释);NaAc溶液(1moL/L);容量瓶(50mL);吸量管(5mL);移液管(10mL);S⁃22PC 分光光度计(附1cm比色皿一对)㊂ 对比溶剂:甲醇㊁乙醇;配制溶液时,分别用甲醇㊁乙醇作溶剂㊂3 教学实验操作 取配制好的试液,在分光光度计上,用1cm比色皿,以空白试液(不含铁试剂)作参比,于波长450~540nm 之间,每隔5nm测一次吸光度㊂以波长(单位nm)为横坐标㊁吸光度为纵坐标,绘制吸收曲线(图1)㊂4 吸光度图转化 为了更好地说明配合物对于不同能量光子的吸收情况,将吸光度图转化为相应的相对吸收强度⁃波数图(图2)㊂水作溶剂时,平台大概出现在19607~21052cm-1波数间,跨度为1445cm-1㊂*通讯联系人图1 铁(Ⅱ)⁃邻二氮菲紫外可见吸收光谱图2 铁(Ⅱ)⁃邻二氮菲相对吸收强度⁃波数图5 影响可见吸收谱带的测试条件分析 测试条件对可见吸收谱带的影响主要是化学环境和仪器测试性能,本文主要讨论化学环境的影响㊂样品的化学环境对吸收谱带的位移及强度变化有重要影响,其中对谱带位移产生较大影响的主要是配位场跃迁和溶剂效应㊂从图1可以看出,铁⁃邻二氮菲体系在510nm 处吸光度最大,而对比邻二氮菲自身的特征吸收(π→π*跃迁,λmax =266nm)有一个明显的红移㊂查资料后可知,在配合物中,由于邻二氮菲中存在未充满的π*轨道,而Fe 又处于低价态(低氧化态),所以会在外来光辐射的作用下发生M →L 跃迁[2⁃4],在510nm 处形成一强吸收峰,即Fe 2+发生了金属氧化跃迁[4]㊂ 从图2可直观地看出在高波数区(即近紫外区)相对吸收强度的变化情况与低波数区差异较大㊂在最大吸收峰的高波数区,出现一个相对平缓的吸收平台,下面对其可能原因进行分析㊂5.1 配位场跃迁 很多过渡金属配合物之所以显色的很重要原因是d⁃d 跃迁㊂根据晶体场理论,由于d 6构型的Fe 2+在与邻二氮菲配位后形成了正八面体配合物,因此,当强配位体邻二氮菲(phen)参与配合时,Fe 2+的d 轨道会在八面体场中发生分裂(图3)㊂当吸收光子的能量达到分裂能Δ时,电子会从低能级跃迁到高能级,形成一个吸收带,但此种跃迁的强度较小(由于d⁃d 跃迁属于自旋禁阻)[4⁃10],邻二氮菲合铁(II)的两个d⁃d 吸收带的摩尔吸光系数(ε)分别为8.96和12.26[11],与邻二氮菲合铁(Ⅱ)分光光度法测铁的摩尔吸光系数相差较大,ε=1.1×104,因此,图2吸收平台(19607~21052cm -1)是由d⁃d 配位场分裂引起的可能性较小㊂图3 八面场中d 轨道的分裂5.2 溶剂效应的影响 吸收光谱法测定是在液态溶剂中进行的,而极性溶剂常对溶质的吸收波长及强度有较大的影响:在极性溶剂作用下,可见吸收的吸收峰位置㊁强度会发生改变[5⁃6]㊂因此,我们选取含羟基但极性依次减弱的甲醇和乙醇作为对比溶剂,发现以甲醇作溶剂时,图谱中平台拐点与最大吸收时的波数差值为1251cm -1;以乙醇作溶剂时,波数差值为1053cm -1;而以水作溶剂时,波数差值为1445cm -1㊂ 因此,在本实验中,溶剂分子与配体参与作用而引起部分吸收峰发生移动,即铁到邻二氮菲的电子(下转第45页) 43大学化学第28卷 参 考 文 献[1] Sienko M J,Plane R A,Marcus S T.Experimental Chemistry.5th ed.New York:McGraw⁃Hill,1976[2] 郑臣谋,林的的,杨学强,等.大学化学,1999,14(2):41[3] 袁书玉.无机化学实验.北京:清华大学出版社,1996[4] 谷名学,吴婉群,周正宾.西南师范大学学报(自然科学版),1995,20(5):576[5] 姜述芹,陈虹锦,梁竹梅,等.实验室研究与探索,2006,25(10):1194[6] 晏小红.广西教育学院学报,2008(6):114[7] 郑臣谋,林的的,杨学强,等.大学化学教学研讨会论文集.沈阳:辽宁出版社,1997[8] 南京大学.无机及分析化学实验.第3版.北京:高等教育出版社,1998[9] 毛海荣.无机化学实验.南京:东南大学出版社,2006[10] 浙江大学化学系.基础化学实验.北京:科学出版社,2005[11] 蔡炳新,陈怡文.基础化学实验.北京:科学出版社,2007[12] 李芳,陈静芬,李灵丽,等.台州学院学报,2009,31(3):49[13] 凌必文,刁海生.安庆师范学院学报(自然科学版),2001,7(4):13[14] 程春英.实验室科学,2009,12:62 (上接第34页)跃迁(氧化跃迁),受到溶剂的负效应影响,其可见吸收光谱发生了蓝移,谱带向短波长迁移,导致在最大吸收峰的高波数区出现了吸收平台㊂此现象说明溶剂负效应能导致吸收谱带蓝移,且蓝移随着溶剂极性变弱而减弱㊂6 小结 本文对邻二氮菲测铁体系的可见吸收曲线进行了归属,并分析了吸收平台出现在最大吸收峰短波长㊁高波数区,认为出现吸收平台的主要原因是在负的溶剂效应作用下,吸收谱带发生了蓝移,这一迁移随着溶剂极性增强而蓝移加强㊂参 考 文 献[1] 沈建中,马林,赵滨,等.普通化学实验.上海:复旦大学出版社,2007[2] 武汉大学.分析化学(下册).第5版.北京:高等教育出版社,2008[3] 樊美公,姚建年,佟振合,等.分子光化学与光功能材料科学.北京:科学出版社,2009[4] 庞震.无机化合物的电子光谱和振动光谱.上海:复旦大学出版社,2006[5] 叶宪曾,张新祥.仪器分析教程.第2版.北京:北京大学出版社,2007[6] 范康年.谱学导论.北京:高等教育出版社,2006[7] 徐志固,蔡启瑞,张乾二.现代配位化学.北京:化学工业出版社,1987[8] 孙为银.配位化学.北京:化学工业出版社,2004[9] 和玲,赵翔.高等无机化学.北京:科学出版社,2011[10] 周公度,段连运.结构化学基础.第4版.北京:北京大学出版社,2008[11] 游效曾.配位化合物的结构与性质.第2版.北京:科学出版社,201154 第6期纪永升等:硫酸亚铁铵制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的实验探索。

化学中的无机化学与材料化学化学是一门研究物质及其变化的学科,其研究领域十分广泛,包括有机化学、无机化学、物理化学、分析化学等等。

其中,无机化学和材料化学是重要的研究方向,它们研究的是无机化合物及其在材料学中的应用。

本文将重点讲述无机化学和材料化学的研究内容和发展趋势。

一、无机化学的研究内容无机化学是研究无机物质及其反应、结构、性质和应用的学科。

其研究对象包括金属元素及其化合物、非金属元素及其氧化物、酸、碱等等。

无机化学涉及的领域广泛,包括催化、电化学、材料化学、环境化学等等。

在无机化学中,有着非常重要的学科分支,如有机金属化学、配位化学、光化学等等。

1. 有机金属化学有机金属化学主要研究有机分子与金属离子的反应。

其中最为典型的就是吉尔曼试剂反应,即有机铜试剂与卤代烷反应生成烯烃。

有机金属化学的研究对于新型材料的合成、药物化学、生物化学等都起着积极的推动作用。

2. 配位化学配位化学是研究配位化合物的结构、性质和反应的学科。

其中配位化合物是指带有一个或多个配体的金属离子,通常在这些化合物中配体能够通过一个或多个羰基、氮原子、氧原子等等配位给金属离子。

配位化学研究的领域十分广泛,包括研究生物学上一些重要的金属生物体系、研究纳米材料的合成等等。

3. 光化学光化学是研究光与物质相互作用过程的学科。

典型的光化学就是光合作用,通过太阳能合成有机物质。

在生物界中,许多光合作用的反应都需要金属离子的参与,而光化学可以研究这些反应机制。

二、材料化学的研究内容材料化学是研究物质的结构、性质、合成和应用的学科。

其中,材料化学主要研究的是无机材料。

无机材料具有许多优良的物理、化学和电学性能,广泛应用于新能源、环保、生命科学等领域。

材料化学的研究领域包括以下几个方面:1. 新型材料的合成材料化学主要研究新型材料的合成,例如单分散纳米粒子、单壁碳纳米管等新型材料的制备和表征。

其中,无机纳米材料具有优异的光电学性能、催化性能等等,因此受到了越来越多的关注。

0703化学一级学科简介一级学科(中文)名称:化学(英文)名称: Chemistry 一、学科概况化学是在原子、分子及分子以上层次水平上研究物质的组成、结构、性能以及相互转化的科学。

化学是一门中心的、实用的和创造性的科学,它在自然科学中位居基础核心地位,是包括生命、材料、能源、环境科学等在内的其它科学分支的重要科学基础和生长点。

化学是最古老的科学之一。

它在长期的实践中开阔了人类对物质世界的认识,提供了资源开发的依据,赋予人类以非凡的创造和合成化合物的能力。

当今化学学科发展的主要动向可归纳为四个方面:1)深化对结构(包括分子结构和分子聚集体系等)与性能关系的认识,以所需性能为导向,设计、合成与组装目标化合物体系;2)深入研究化学反应机理,特别是化学反应的微观过程,实现对化学微观过程的人工控制,发展新型催化剂调控反应,进而设计绿色的化学过程;3)发展合成、分析、表征、测试的实验和理论新方法,并依靠计算机技术使各种信息更加灵敏可靠;4)加强化学与物理、材料、生命、信息、能源、环境等科学的交叉与合作,促进互相渗透,共同发展。

随着现代新技术的发展与应用,化学家将能根据社会经济和国家安全的需要来设计结构和化学过程,从而合成和筛选出更多更好的新化合物和材料。

化学还将在环境保护、新能源开发以及生物、医学和材料工业诸方面发挥更大作用,为国民经济和社会的可持续发展作出更大贡献。

二、学科内涵近代化学是以原子论和化学键理论为基础和主线发展的。

原子电子结构的发现和量子理论的建立,为化学提供了坚实的科学基础。

化学在近两个世纪的发展中逐渐形成了自身的学科分工。

根据研究对象和任务,化学分为无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学生物学等研究方向。

与此同时,随着与物理学、材料科学、分子生物学、信息科学、能源科学以及环境与生态科学等相关科学分支的进一步交叉融合,化学的学科分支将不断发展壮大。

化学学科发展已经到了从定性到定量,从宏观到微观,从静态到动态,从描述到推理的阶段。

光化学技术及其在酞菁方面的应用专业:物理化学摘要:随着化学合成工业的发展,出现了大量新型合成的对人类健康危害极大的“三致”有机物,这些物质多以难生物降解类为主,常规的废水生物处理方法难以有效去除。

本文简要介绍了光化学技术的基本原理、特点和应用范围,以及光化学技术在酞菁领域的应用进行了简单的概括与归纳,并对光化学技术和其在酞菁及衍生物领域的的应用前景和发展趋势进行了展望。

关键词:光化学金属酞菁光催化1前言光与人们的日常生活是息息相关的,人的衣、食、住、行,动物的生存,植物的光化作用等都离不开太阳光的作用。

光和这个世界的联系是通过光的化学作用实现的,它为人类的生存和发展准备了能源。

随着人们对光化学的本质认识的加深,人类对光化学技术的研究也而逐步提高,目前光化学作为一门独立发展的交叉学科已经在很多领域得到了广泛的应用和快速发展。

尤其是太阳光催化氧化技术,它是一种不影响环境的处理技术,它既可以单独使用,也可以与其他处理技术联合应用。

适用于给多种废水及废弃染料的处理,是一种有应用潜力的处理新技术。

1972年日本人Fujishima等[1]发现受辐照的二氧化钛(TiO2)微粒可以使水发生持续的氧化还原反应并产生氢气,揭开了多相光催化研究的帷幕,也标志着多相光催化研究一个新时代的开始。

此后,光催化氧化技术得到了广泛的重视和快速的发展。

1908年意大利人Ciamician[2]利用阳光的照射进行一些化学反应的研究,而真正意义上的光化学是上世纪60年代后期开始的,随着量子化学在有机化学中的应用和物理测试手段的发展,光化学开始飞速发展,光化学的本质逐渐被人们认识清楚,人类对光的利用也从单纯利用日光发展到利用紫外光等多种人造光源的技术形式。

近年来光化学在一些传统行业得到了迅猛的发展,表现为行业产值不断的高速增长,光化学理论和应用研究等方面的研究论文和专利数量也迅速增加,应用领域也随之扩大。

2光化学的特点及应用2.1光化学的特点光化学技术是用光作为作用介质的化学行为,光是一种电磁波,具有波粒二象性。

分子光化学与光功能材料科学樊美公姚建年佟振合有机化学徐寿昌

有机合成中的命名反应的战略性应用

分子器件与分子机器---Vincenzo Balzani

传感器原理及应用-张洪润

自组装纳米结构-张金中

气湿敏器件及其应用-康昌鹤

传感器原理及应用-吴建平

传感器敏感功能材料及应用-倪星元

电子元器件及其材料概论-黄新友

聚合物结构分析-朱诚身

配位化学--原理与应用(章慧)

功能材料化学进展(朱道本)

电化学方法--原理与应用(阿伦.J.巴德)

高等配位化学(朱龙观)

材料分析测试技术周玉武高辉

无机光致发光材料及应用张中太

太阳能电池-原理到新概念陈红玉

大学基础化工实验魏文龙

材料科学概论许并社

化工原理课程设计

微生物学张文治

工业催化剂分析测试表征刘希尧

有机电致发光材料与器件导论黄春晖

实用催化高震中

材料腐蚀与防护概论

现代工程制图杨胜强

材料性能学王同增

功能材料概论殷锦华

复合材料概论王国荣

材料科学基础刘国勋量子力学教程周世勋燃料电池衣宝莲锂离子电池吴宇平无机合成与制备化学徐如人超微粉体制备与应用技术张立德无机化学

碳纳米管

晶体学外文版碳管制备结构物性及应用成会明催化与研究中的实验方法安德森工业精细有机合成钱旭红超分子层状结构组装与功能沈家聪无机材料科学基础路培文

化学化工与信息及网络资源的检索与利用黄荣民高聚物的结构与性能马德柱

仪器分析教程汪会群

聚合物试剂和催化性能杨辉荣

物质结构安到

电分析化学原理吴守国

高分子合成新技术王国建

炸药热分析楚世镜

纳米氧化钛光催化材料及应用高廉

导电活性聚合物华莱士

有机分子结构光谱鉴定孙祥翼

材料分析测试技术周瑜

硅酸盐工业热工基础孙锦淘

水泥厂工艺设计概论金蓉蓉

工程制图学及计算机王明珠

水泥工艺学沈薇

化学修饰电级。