青岛城市规划发展史

- 格式:doc

- 大小:15.56 MB

- 文档页数:4

家详解新版城市规划:城市性质:国家沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市,国际性港口城市,国家历史文化名城。

城市规划区范围:陆海总计6143平方公里(含陆域4360平方公里,海域1783平方公里)。

人口规模:规划2020年中心城区城市人口规模610万人。

用地规模:规划2020年中心城区城市建设用地面积为660平方公里,人均建设用地面积108平方米。

城市开发边界:控制范围为810平方公里,东至崂山国家级风景名胜区二级保护区边界,北至墨水河、胶济铁路、桃源河生态控制区边界,西至五龙河生态控制区边界和小珠山国家森林公园保护区边界,南至滨海岸线;胶州湾内区域以胶州湾保护控制线为界。

今年1月,国务院批复了《青岛市城市总体规划(2011—2020年)》。

城市总体规划的地位类似于“城市宪法”,是城市未来一段时期内发展的总纲。

城市规划专家表示,新版总规立足青岛经济社会发展实际,对照国家战略对城市的发展要求,在认真梳理全域资源禀赋基础上,对城市未来发展空间进行了规划设计,随着新版《总体规划》批复和实施,青岛的发展目标与规模、市域空间布局结构、产业发展方向、综合交通体系等方面都将得到进一步提升优化,对建设宜居幸福的现代化国际城市起到巨大的推动作用。

坚持传承创新理念青岛有着深厚的城市规划传统,自1891年建置以来,在城市规划的引领下,从最初的小渔村、军事要塞,逐渐演变成独具特色的海滨城市。

青岛市城市规划设计研究院副院长潘丽珍认为,新版总规坚持传承、创新的规划理念,坚持主城空间结构及发展方向的历史连续性,落实“全域统筹、三城联动、轴带展开、生态间隔、组团发展”的城市空间发展战略,表现了充实、完善、丰富的发展过程。

其中,全域统筹结合功能区的设置,把全域的海陆资源、城市发展资源统筹在一个大的城市群框架下、突破各区市行政界线,在全域统筹各种资源配置,统筹生态保护、产业发展、重大基础设施布局和城乡协调,构建以新型功能区为特征的全域发展新格局。

德占时期青岛城市规划的特色【摘要】德占时期是青岛发展史上重要阶段,殖民者先后颁布实施1900年《青岛城市规划》和1910年《青岛市扩张规划》,完整体现了从规划的制定到实施的全过程,并在规划的指导下实现了从渔村到现代城市的转变,从而启动了青岛现代化的进程。

其中所体现出来的特色,塑造了青岛独有的城市印象。

【关键词】德占时期;青岛;城市规划;特色1897年,德国借口“巨野教案”出兵胶州湾,将胶州湾和整个山东省置于其势力范围内。

从此,整个青岛租借地区作为德国的殖民地被称为“德领胶州保护地”,青岛作为商贸自由港正式成为一个开埠城市。

从1898到1914年,德国对青岛进行了两次城市规划。

德国占领青岛初期,把青岛定位为德国巩固的军事基地和商贸交通口岸,军事占领和经济、文化上的侵略成为其主要内容,在此基础上制定的1900年城市规划,是青岛城市建设史上的首次规划,很大程度上决定了青岛城市形态的基本特征。

1 1900年《青岛城市规划》1.1 强烈的殖民特色在新规划未推出之前,德国殖民者就提出:青岛的建设要强调德意志的民族特性,要注重与中国传统城市的差别,整个城市建设要体现现代化的风格特征。

在这种思想的指导下,整个规划就不得不打上殖民主义的烙印。

城市规划区的范围限定在约十几平方公里以内,容纳约5万人左右。

华欧分区的规定,将原来的村庄从规划的欧洲人区中迁出;为了满足在团岛建设炮台和兵营的需要,也规划搬迁已经存在的村落。

[1]这本身就是一种侵略和掠夺。

德国殖民者对这种规定,有自己的一套说辞,声称这样有利于对城市居民管辖,因为中国人和欧洲人在文化和生活方式等方面有诸多不同之处,如若聚居可能出现很多问题。

出于这种理由而分区设置,暴露出殖民者的种族歧视。

而且中国人居住区与欧洲人城区的规划建设标准存在巨大差异,小到连道路的名称,也有明显的区别。

欧洲人区的道路都以德国著名人物的名字命名,例如:今太平路称威廉大街、今广西路称亨利亲王大街、今青岛路称维里恩街、今曲阜路称柏林大街等等;而中国人区则以中国的地名命名,例如:今北京路称北京街、今中山路北段称山东街、今天津路称天津街等等。

简述近代以来青岛的城市发展历程

青岛作为重要的国际港口和中国改革开放先行区,城市发展自清末有史以来就是一场奋斗史。

20世纪50年代,随着新中国成立,青岛迎来了由贫瘠而发展的岁月。

城市规划、建设和社会经济一步步向较高水平发展。

20世纪70年代,青岛首次被认定为经济特区,大力发展工业经济,使其成为中国发达的城市。

这一时期,青岛发展了一些新的行业,如机械制造、化工等。

20世纪90年代,随着改革开放的深入发展,青岛开展了新的经济发展体制。

以实施“以外贸为主,重点发展服务业”的战略为指导,迅速完善了市场体系,实现了由工业经济向服务经济结构的优化升级。

到了21世纪,青岛更加重视科技产业创新和文化产业发展,大力推进智能计算机、生物技术、现代农林科学和物联网等高科技产业的发展,并优先发展文化创意业,建设青岛国际文化创意产业化基地,进一步发挥青岛作为东部开放城市的城市优势。

青岛近代市政建设研究(1898-1949)近代青岛市政建设的兴起受益于中国近代史上的重要历史事件,是一个历经变迁和发展的过程。

从1897年青岛被德国占领开始,到1949年新中国成立,青岛的市政建设经历了数次转变和重塑。

本文将以1898年至1949年这个独特而关键的时间段为划分,探讨青岛近代市政建设的历程和演变。

1898年,德国接管了青岛,正式建立了殖民地的市政机构。

他们修建了规范化的街道网,并且兴建了供水、排水、照明等基础设施。

此外,由于当时青岛是德国人在中国的重要据点之一,他们还引进了德国的城市规划理念和建筑风格,将欧洲式的街道和建筑融入到青岛的城市风貌中。

在德国统治时期,青岛的市政建设取得了显著的成绩。

除了物质基础设施的建设,德国殖民者还在法治和治安维护上做出了努力。

他们引进了欧洲先进的市政管理制度,建立了警察、消防队等组织,维护了青岛的市容和秩序。

此外,德国殖民政府还在教育、医疗等方面进行了改革和建设,为青岛的整体发展提供了基础。

1914年,第一次世界大战爆发,日本取代德国成为对青岛的占领者。

日本在青岛殖民地的统治期间,对市政建设产生了自己的影响。

他们继续完善了城市基础设施,修建了码头、铁路等重要建筑。

此外,日本殖民者还推动了现代化的商业、冶金和工业发展,为青岛带来了一定的经济繁荣。

1945年,第二次世界大战结束后,青岛重新回到中国的统治下。

此时,市政建设与前几个时期有了明显的不同。

新中国成立后,中国的市政建设开始以工业化和城市化为导向,着重发展重工业和基础设施建设。

青岛作为一个重要的工业城市,也在这一时期经历了快速发展。

沿海工业区的建设、港口的改造和扩建等,为青岛市政建设带来了新的挑战和机遇。

在这个时期,青岛也开始注重文化与教育事业的发展。

大量的学校和文化设施相继被兴建,文化事业逐渐繁荣起来。

同时,城市规划也成为了市政建设的重要内容之一。

青岛市政府开始着手规划和建设新的住宅区,改善城市环境,提升市民的生活品质。

青岛城市规划:德占下的“模范殖民地”德国是一个后起的资本主义国家,为证明自己的殖民地经营能力,德国力图把青岛打造成为一个“模范殖民地”,与英国在中国的殖民地香港一决高低。

《胶澳租借条约》甫一落墨,德国人即按照“军事基地和商港”的定位,投入巨资,采用当时最新科技规划建设青岛。

【争论不休的选址】青岛城市选址究竟应在何处?在《胶澳租借条约》签订之前,德国皇帝威廉二世、外交部、海军部和规划者之间曾争论不休。

当时的城市选址有两种方案:一是帝国海军部方案,二是本地方案。

第一种方案源自佛朗裘斯,德国海军部顾问、著名河海工程师。

1897年春,他曾受命前往调查胶州湾。

作为不莱梅深水港的设计者,佛朗裘斯在报告中指出,胶州湾“东海岸各点”可用来建港和形成居民区,该地相对平坦广阔,且易于防守来自海上的攻击。

柏林帝国海军部基于他的报告,制订了一个建设方案。

据此,青岛市区应紧贴胶州湾东岸和港口设施布局,即在今天小港和大港一带平坦地带进行建设。

但在青岛本地的德国规划者否定了上述方案。

他们在实地观察和测绘中发现,青岛当地“村庄北边几乎都有高坡遮挡……房屋北墙既无窗也无门”。

就气候而言,青岛冬天盛行北风,夏天盛行东南风,青岛居民筑屋而居的本土经验是对环境最好的回应。

受此启发,德国规划者认为佛朗裘斯所选地点向北敞开,冬季无法防护刺骨的北风,夏凉爽的海风则被前海一连串山丘挡住。

而山岭南麓面向前海一带,才是正确选择。

而从城市景观方面考虑,选择面对前海湾的山岭南麓建城,可眺望蔚蓝的大海、黄色的沙滩和海上的岛屿,到处是“岩石山岭的天然美景”,这些都可以有意识地纳入未来城市的景观和建设规划内。

【先港建后城建】观察这一时期的城市规划图,港口往往在地图中占有突出位置,与其他城市形成鲜明对比。

德人周密调查证明了青岛的区位优势,但这种潜力要转换成城市发展的动力,首先需要一个港口,其次是连接港口与腹地的交通线。

与上海、广州不同,青岛缺乏巨大的水道与内地沟通。

1.1城市发展历程1.1.1历史沿革青岛地区昔称胶澳。

1891年(清光绪十七年)清政府议决在胶澳设防,青岛由此建置。

1897年11月,德国以“巨野教案”为借口强占胶澳,并强迫清政府于1898年3月6日签订《胶澳租界条约》。

从此,胶澳沦为殖民地,山东也划入了德国的势力范围。

第一次世界大战爆发后,1914年11月,日本取代德国侵占胶澳,进行军事殖民统治。

第一次世界大战结束后,中国人民为收回青岛进行了英勇斗争。

1919年,由于青岛主权问题,引发了著名的“五四”运动,迫使日本于1922年2月4日同中国政府签订了《解决山东悬案条约》。

同年12月10日,中国收回胶澳,开为商埠,设立胶澳商埠督办公署,直属北洋政府。

其行政区域与德胶澳租界地相同。

1929年4月,南京国民政府接管胶澳商埠,同年7月设青岛特别市。

1930年改称青岛市。

1938年1月,日本再次侵占青岛。

1945年9月,国民党政府在美国支持下接收青岛,仍为特别市。

1949年6月2日,青岛解放。

青岛解放后,改属山东省省辖市。

1981年被列为全国15个经济中心城市之一;1984年4月,被列为全国14个进一步对外开放的沿海港口城市之一;1986年10月15日,被国务院正式批准在国家计划中实行单列,赋予省一级经济管理权限;1994年2月,被列为全国15个副省级城市之一。

1.1.2城市建设历程1、德占时期青岛的城市空间演化(1887-1914)青岛城市发展是1887年德国侵占青岛后,从最南端的港口开始。

自1898年始德国人将原沿海一带的中国居民迁移,进行了大规模的城市建设,相继建成小港码头、胶济铁路、青岛火车站、四方机车厂,具备了一定的城市规模和雏形。

1910年德国人第二次编制了青岛城市规划,规划市区面积比原市区扩大了4倍,重点发展商业贸易。

1910年青岛城市空间基本形态2、第一次日占时期青岛的城市空间演化(1914-1922)1914年,日本帝国主义占领青岛,将青岛作为其掠夺山东和华北物资的基地。

附件2:《青岛市城市总体规划(2011-2020)》文本主要内容摘选总则指导思想以科学发展观为指导,以全面建成小康社会为目标,认真贯彻落实国家海洋强国战略、“一带一路”战略、军民融合发展战略和山东半岛蓝色经济区发展规划,全面实施“全域统筹、三城联动、轴带展开、生态间隔、组团发展”的城市空间发展战略。

加快经济发展方式转变、产业结构调整和城市职能的拓展提升,促进军民融合发展,建设海洋经济示范区;加强资源环境保护,建设资源节约型、环境友好型城市;走以人为本的新型城镇化道路,按照全域统筹、海陆统筹、城乡一体、集约紧凑发展的要求,实现城市转型和可持续发展。

规划范围和空间层次1.市域:青岛市行政区范围,包括市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区、黄岛区、胶州市、即墨市、莱西市和平度市,陆域面积11282平方公里,海域面积12240平方公里。

2.中心城区:指市区的环胶州湾沿岸地区,包括胶州湾东岸的市南区、市北区、李沧区和崂山区,胶州湾北岸的城阳区和红岛经济区,胶州湾西岸的青岛经济技术开发区。

中心城区面积为1408平方公里,其中胶州湾东岸面积为581平方公里,胶州湾北岸面积为553平方公里,胶州湾西岸面积为274平方公里。

城市规划区:总面积为6143平方公里,包括陆域面积4360平方公里,近岸海域面积1783平方公里。

陆域包括:市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区、黄岛区,面积为3230平方公里;鳌山卫街道办事处、温泉街道办事处、田横镇、金口镇,面积为510平方公里;胶州市毗邻胶州湾的九龙街道办事处相应区域,面积为50平方公里;胶东街道办事处、李哥庄镇(青岛新机场及临空经济区),面积为150平方公里;大沽河地下水源地保护区,面积为420平方公里。

近岸海域包括:胶州湾,面积365平方公里;自海岸线向海15米水深线所围合的区域,面积1418平方公里。

城市发展战略城市发展目标和战略城市发展目标坚持“世界眼光、国际标准、本土优势”,围绕实施国家海洋强国战略,率先科学发展,实现蓝色跨越,建设宜居幸福的现代化国际城市。

青岛市总体规划发展历程建国之后,青岛市的行政层级明显降低,在全国城市体系中的地位下降,变成山东省的省辖市。

由于我国实行计划经济体制,青岛的城市规划建设也被纳入全国统一计划的轨道。

作为社会主义现代化建设的先行者,苏联的城市规划和建设理论和实践成为我国进行城市规划和建设的重要参考,青岛城市规划的环境发生了很大变化。

1950年9月,青岛市建设局编制《青岛市都市计划纲要》(初稿),作为过渡时期青岛城市建设的指导。

这次规划的区域面积为212平方公里,人口规模100万人;城市布局主要包括市街地计划和绿地计划两个部分。

市街主要沿着胶州湾东岸向北成带状发展,计划以大港为中心,南至南海沿5公里,北至白沙河18公里,东至石老人约15公里。

市街规划用地95平方公里,绿地用地117平方公里。

市区计划分为市中区、大水清沟区、沧口区、白沙河区及李村区等5个区;每个地区间均以宽2公里的绿地隔开。

市中区有旧市街、台东、台西及四方区合并扩大而成,作为全市文化行政、经济贸易中心;沧口区扩大为工业区;大水清沟区及白沙河区计划僻为大工业区;李村区则计划为农产品集散地与加工区,并预留为农业研究和实验基地。

交通规划方面则借鉴1940年城市规划和1946年国民党当局在青岛的交通计划,把青岛对外交通放在重要位置。

规划在大港西北,四方电厂正北约1200米的海岸起增建大型新港,包围原大港,扩大通过能力,并把中港建设成渔港。

铁路则规划延长胶济线至道口镇,新建青威线(青岛至威海)、胶徐线(胶县至徐州)两线。

据此把青岛发展成为"轻工业、吞吐口、海军基地和风景疗养区"。

1950年9月随着中国人民解放军海军青岛基地的创建,青岛城市国防功能日益突出,和疗养功能一起构成青岛的重要的城市功能,成为以后青岛规划和发展必须考量的重要因素。

从1953年起我国开始了以重工业建设为中心的第一个五年计划时期,国家经济计划和工业生产力布局成为影响城市规划和建设依据的主要因素。

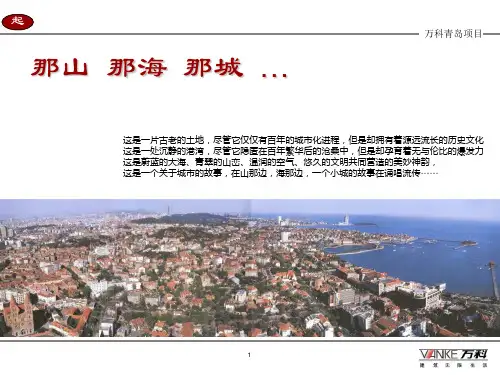

青岛城市发展史上的三次飞跃_——兼论城市规划与城市发展的关系来源:城市规划汇刊作者:李东泉[摘要]纵观一百多年的城市发展史,青岛在完成从一个小渔村到现代化国际性大城市的蜕变过程中有三次质的飞跃。

从中可以验证城市发展潜力转换为城市发展动力的规律性特点,也可以发现涉及区域分析、选址、资源利用、城市空间布局等城市规划领域对城市发展的影响。

希望通过对这三次飞跃产生的历史背景及其结果的分析,对今后城市发展的决策提供借鉴,并进而对城市规划如何更好地为城市发展服务有所启示。

自1891年建置至今,青岛从胶州湾畔一个默默无闻的小渔村,成为闻名全国乃至世界的现代化国际性大城市,市区人口从1897年的约14,00 0人,发展到今天的2,310,000人。

从城市发展角度看,在百年历程中,有三次质的飞跃使青岛完成了自身的蜕变。

它们分别是:19世纪末到2 0世纪初德国在青岛的殖民统治期间,通过城市选址、港口和胶济铁路的建设,为青岛城市的形成及此后的发展方向奠定了物质基础;1931-1937年沈鸿烈任青岛市市长期间实施的物质建设与文化建设、市区与乡区兼筹并进的城市发展政策,迎来青岛第一次全面发展的高潮,并使青岛走向现代化城市的自我成长之路;而1992年开始实施的开发东部的战略决策,则为大青岛的城市发展提供了广阔的空间格局,为青岛走向国际性大城市提供了保障。

城市的复杂性与特殊性应使人们认识到,没有对过去的认识和理解,就不能有效地规划未来。

通过对青岛城市发展史上这三次飞跃产生的历史背景及其结果的分析,可以为今后城市的发展决策提供借鉴,而此过程中反映的城市规划与城市发展的相互关系,将对城市规划如何更好地为城市发展服务有所启示。

2.从渔村到城市——港口和铁路是青岛城市发展的基础德国选择青岛作为殖民地基于胶州湾的区位优势和建港条件。

德国人对胶州湾的兴趣最早始于李希霍芬的调查报告(3)。

在1868-1872年间,德国近代著名地理学家李希霍芬爵士对中国进行了7次考察,包括调查山东的农产和矿产。

资源环境与城乡规划管理专业城市规划(青岛)实习论文论文题目:青岛城市规划的历史沿革院(系):五系专业年级:资源环境与城乡规划管理(大四)姓名:王万庆学号:20110512119日期:2014.9.2青岛城市规划的历史沿革摘要:青岛是一个新兴的近代城市,也是中国近代完全按规划建设发展起来的现代城市的典型代表,完全体现从规划制定到实施的全过程。

因此,青岛城市规划的历史的研究,对于当今乃至日后的城市规划和建设都具有重大的借鉴意义。

关键词:青岛规划历史一、德占时期德国占领胶澳,在集中一切力量对胶州地区进行了初步调查和测量工作之后,1898年9月2日德国在国内首次公开展出了青岛新城的“建筑规划”。

这个规划确定了组成城市各部分的特点,同时规划者采取了系统措施,对城市进行了功能分区。

为了避免在青岛出现"限制和排挤欧洲人"的情况,保证城市的“卫生安全”,把青岛划为华人区和欧人区。

1899年5月德国又根据占领的要求和征求的意见,对原规划进行了修改,几经调整,1900年德国殖民当局正式推出了青岛第一个城市规划。

此次规划计划在胶州湾内修建港口,沿胶州湾东岸、城市西边缘修筑通往山东腹地的铁路,使青岛拥有广阔的腹地,加之自由港制度的实施,把青岛置于国内和国外两个市场的交接点上,形成青岛的区位优势。

道路系统的规划,德国采取城市规划与道路兴筑并举的做法。

值得一提的是,青岛道路的兴筑与其他城市相比尤具特色。

中国传统的街路布局多为棋盘式,即道路整齐平行。

德国在青岛道路的规划中引进了近代欧洲城市道路建设的常用格式-放射式,并结合青岛的地形,顺山依势,顺坡就地,有机地把各功能区加以串联,又使各功能区内形成自我协调的道路网结构,并与市外村道相连,形成青岛市内外交通网络。

与城市规划相配套,德国殖民当局还制定了一系列有关的建筑设计、园林绿化、环境卫生和道路等的具体法规,在不同的区域实行不同的标准。

德国人1900年推出的城市规划是青岛历史上第一个城市总体规划,这个虽不十分完善的计划规定了一百年来青岛城市相对有序发展的格局。

《青岛市施行都市计划方案》的产生、内容和后续完善丁甲宇金山【摘要】《青岛市施行都市计划方案》是国民政府对青岛进行的一次全面、长远的规划设想。

本文分析了该规划出台前三十年的规划历史;通过大量一手资料,从城市结构、功能关系、城市美学和城市生活质量分析了该规划的主要内容;进而分析了四个城市地段的后续城市设计深化。

分析表明,该规划对青岛市的城市发展起到举足轻重的作用,在中国城市规划历史上有重要的意义。

【关键词】城市史;城市规划;城市设计;青岛1.产生背景——三十年的规划历史自城市初创,青岛的城市建设便在系统与科学的规划方案基础上展开。

早期的几个历史发展阶段,特别是德占日据时代,都将青岛定义成为现代城市建设范本,严格秉承了规划先行的建设方针。

规划的系统性和延续性是青岛早期快速城市发展与繁荣的重要前提。

1.1 德国殖民统治时期(1897年—1914年)德国占据青岛期间,着力将青岛建设成为模范殖民地,在规划建设方面应用了大量先进的理念与方法。

总督府通过一系列《城市建设计划》,对城市格局、道路系统与重要建筑布局做出规定。

尽管建设计划本身经历了多次修改与完善,但始终能够领先于城市发展,并为其提供有效的空间与结构支撑。

德占时代末期,青岛形成了由欧洲人城区、华人城区、港口区、休闲区和台东台西两镇工人住宅区组成的多组团城市格局。

1.2 日本殖民统治时期(1914年—1929年)日本占领青岛后,制定《青岛市街扩张计划》,分三期对德占时期形成的城区道路系统进行拓展,并规划了相应的公共配套设施。

《市街扩张计划》将发展重点转移到港口区南侧和东侧,依托港口,形成日本人商业与居住区。

除最初两年应急性的街区扩张之外,城市发展始终按照该计划有序进行,计划本身保持了稳定。

至日据时期末期,市街扩张计划第一期全部完成,第二期基本完成,第三期尚未开始,原本游离在外的港口区与两个工人居住区,与主城区连接成片。

1.3 国民政府统治时期(1929年—1937年)青岛回归后,胶澳商埠局一边完成了日本占领军在台西镇与台东镇附近的部分未完工事,为城市中下社会阶层以及工业提供居住和发展空间,一边在市区的内部以及东部边缘的地势起伏较为明显的区域开辟道路,作为中上层居住社区,又陆续修筑太平角一带道路,作为度假别墅区。

《青岛近代市政建设研究(1898-1949)》篇一一、引言青岛,这座拥有着得天独厚地理位置和独特文化的海滨城市,自1898年开始其近代市政建设历程。

从德国的租借到日后的政权更迭,再到中华人民共和国的成立,青岛的市政建设经历了多次变革与挑战。

本文旨在探讨青岛自1898年至1949年间的市政建设发展历程,分析其特点与影响,以期为今后的城市发展提供借鉴。

二、青岛近代市政建设的背景青岛自1898年被德国租借后,开始了其近代市政建设的历程。

随着殖民者的到来,青岛的市政建设逐渐从传统的城市管理模式向现代化的城市规划与建设转变。

这一时期,青岛的市政建设受到了国内外政治、经济、文化等多方面因素的影响。

三、青岛近代市政建设的历程(一)早期(1898-1920年代初)这一时期,青岛的市政建设主要集中在基础设施的建设上,如道路、桥梁、给排水等。

德国殖民者带来了先进的城市规划理念和工程技术,为青岛的城市建设奠定了基础。

此外,青岛还建设了多所医院、学校等公共设施,为市民提供了更好的生活环境。

(二)中期(20世纪20-30年代)随着政权的更迭,青岛的市政建设进入了一个新的阶段。

这一时期,青岛开始进行大规模的城市改造和扩张,包括城市的绿化、街道的拓宽和美化等。

同时,青岛的公共交通、水利等基础设施也得到了进一步的发展和改善。

(三)晚期(20世纪40年代)随着战争的逼近,青岛的市政建设开始面临着前所未有的挑战。

然而,尽管战争对城市的发展造成了一定的影响,但青岛的市政建设仍然取得了显著的成果。

例如,青岛的公共交通网络得到了进一步的完善,城市绿化也得到了进一步的推广和普及。

四、青岛近代市政建设的特点与影响(一)特点1. 早期以基础设施建设为主;2. 注重城市规划和绿化;3. 后期注重公共交通的发展;4. 政府在市政建设中发挥了重要作用。

(二)影响1. 改善了市民的生活环境;2. 促进了青岛的经济发展;3. 提升了城市的国际地位;4. 为后世城市的建设与发展提供了宝贵的经验和借鉴。

1.1城市发展历程

1.1.1历史沿革

青岛地区昔称胶澳。

1891年(清光绪十七年)清政府议决在胶澳设防,青岛由此建置。

1897年11月,德国以“巨野教案”为借口强占胶澳,并强迫清政府于1898年3月6日签订《胶澳租界条约》。

从此,胶澳沦为殖民地,山东也划入了德国的势力范围。

第一次世界大战爆发后,1914年11月,日本取代德国侵占胶澳,进行军事殖民统治。

第一次世界大战结束后,中国人民为收回青岛进行了英勇斗争。

1919年,由于青岛主权问题,引发了著名的“五四”运动,迫使日本于1922年2月4日同中国政府签订了《解决山东悬案条约》。

同年12月10日,中国收回胶澳,开为商埠,设立胶澳商埠督办公署,直属北洋政府。

其行政区域与德胶澳租界地相同。

1929年4月,南京国民政府接管胶澳商埠,同年7月设青岛特别市。

1930年改称青岛市。

1938年1月,日本再次侵占青岛。

1945年9月,国民党政府在美国支持下接收青岛,仍为特别市。

1949年6月2日,青岛解放。

青岛解放后,改属山东省省辖市。

1981年被列为全国15个经济中心城市之一;1984年4月,被列为全国14个进一步对外开放的沿海港口城市之一;1986年10月15日,被国务院正式批准在国家计划中实行单列,赋予省一级经济管理权限;1994年2月,被列为全国15个副省级城市之一。

1.1.2城市建设历程

1、德占时期青岛的城市空间演化(1887-1914)

青岛城市发展是1887年德国侵占青岛后,从最南

端的港口开始。

自1898年始德国人将原沿海一带

的中国居民迁移,进行了大规模的城市建设,相

继建成小港码头、胶济铁路、青岛火车站、四方

机车厂,具备了一定的城市规模和雏形。

1910年

德国人第二次编制了青岛城市规划,规划市区面积比原市区扩大了4倍,重点发展商业贸易。

1910年青岛城市空间基本形态2、第一次日占时期青岛的城市空间演化(1914-1922)

1914年,日本帝国主义占领青岛,将青岛作为其掠夺山东和华北物资的基地。

随着工商业的发展,堂邑路、聊城路等处建成了日侨商业和居住区,称为“新市区”。

四方、沧口一带建起大片简陋住宅,并建成一批由日本人主持的学校、医院及其它公共建筑。

青岛至沧口、青岛至李村的公路和大量市区道路先后建成,城市空间布局沿胶州湾东岸继续向北发展。

1919年青岛城市建成区范围图 1919年青岛城市建成区与现状市区关系图3、国民党统治时期青岛的城市空间演化(1922-1938)

1922年,中国北洋政府接收青岛,辟为“胶澳商埠”。

1929年,南京国民政府接收青岛,设立青岛特别市。

这一时期,青岛的城市建设得到了质的发展,当局进行了较大规模的城市建设,汇泉角、太平角、八大关别墅区、莱阳路住宅区、中山路银行群等陆续形成,大港增建二号码头,并建成大批公建和游览、体育设施。

1937年,市区人口达到38.5万。

青岛已成为引人注目的休养避暑游览胜地。

4、第二次日占时期至解放前青岛的城市空间演化(1938-1949)

1938年,日本再次占领青岛,并于次年6月将行政区扩大到胶县、即墨,称为大青岛。

同年拟订了“青岛特别市地方计划”(即大青岛市区域规划)和“母市计划”(即青岛市区规划),但这些计划都未实现。

日本占领的8年间,在城市建设方面,仅为扩大港口运输而辟建了大港六号码头,为适应日本人长期居住的需要,建造了部分住宅,修建了少量道路等市政设施,其他方面没有大的发展。

5、解放后至改革开放前青岛的城市空间演化(1949-1978)

青岛市的快速发展是在解放以后,1951年,青岛市的行政区划得到了重新调整,设市南、台西、市北、台东、四方、沧口6个区及崂山区,1952年,城市建成区面积30.2平方公里。

“一五”期间,根据国家计划安排,青岛作为一座沿海工业和港口城市,投资进行了一些重点项目的建设。

城市空间格局沿海岸线向北扩展到四方、沧口一带,城市人口增长较快。

据1957年统计,城市建成区面积为35.6平方公里。

1958年“大跃进”以后,建成了小白干路等几条道路。

小白干路平行于胶州湾东岸,纵穿四方、沧口两区,它的开通使城市布局更快向北扩展。

1949年青岛城市空间简图 1980年青岛城市空间简图

6、改革开放至90年代青岛的城市空间演化(1978-1994)

1995年青岛城市空间发展现状简图

自70年代中期开始,随着黄岛油码头的

建设,与青岛老市区隔海相望的黄岛迅速

发展成为新城镇,建设了市政公用设施。

1979年正式建立黄岛区,成为青岛市区

之一。

至1985年黄岛区建成区面积已达

到2.6平方公里,人口1万多。

1984年,中央确定青岛为十四个沿海开

放城市之一。

青岛在大力引进先进技术、

重点改造老企业的同时,决定在黄岛区内

的薛家岛北部开辟经济技术开发区,在石

老人和薛家岛南部开辟旅游开发区。

经过

10年的开发建设,开发区形成了良好的投资环境。

90年代中期,青岛市加快了城市东部的开发建设,新设立了青岛市高科技工业园、东部新区和石老人国家旅游度假区、东部已成为青岛市新的政治、经济、文化中心。

确立了青岛的城市发展模式是除继续建设胶州湾东岸带形城市外,拓展两翼,即在胶州湾西岸建设黄岛新经济区,同时开发了崂山西部地区。

7、95年以来城市空间的飞跃发展(1995-2004)

95年以来,青岛城市空间进入了飞跃发展阶段,在95《总规》的指导下,城市总体结构基本上形成了以胶州湾东岸为主城、西岸为辅城、环胶州湾沿线为发展组团的“两点一环”的发展势态;主城和辅城为城市相对集中发展的区域;环胶州湾的棘洪滩、上马、红岛、河套、营海、红石崖镇六个发展组团为城市适度分散发展的区域;形成“相对集中与适度分散”相结合的城市组织结构关系;青岛的城市中心形成“一个主中心和五个副中心”的多中心均衡分布结构,成为城市发展的核心地区。