第7章污染土壤的环境修复技术-环境修复原理与技术

- 格式:ppt

- 大小:13.98 MB

- 文档页数:147

环境修复技术环境修复技术是指通过各种手段和方法来修复和恢复被破坏的自然环境的技术。

随着人类活动的不断增加,环境污染和破坏问题日益严重,环境修复技术的应用变得越来越重要。

本文将从土壤修复、水体修复和大气修复三个方面介绍环境修复技术的相关内容。

一、土壤修复技术1. 生物修复技术生物修复技术是指通过引入特定的植物或微生物来恢复受污染土壤的功能。

植物修复技术主要通过植物的根系吸收和转化有毒物质,促进土壤的净化和恢复。

而微生物修复技术则是利用某些微生物对有毒物质进行降解和转化的作用。

这些方法在植被恢复、土壤改良和有机物分解方面都有广泛的应用。

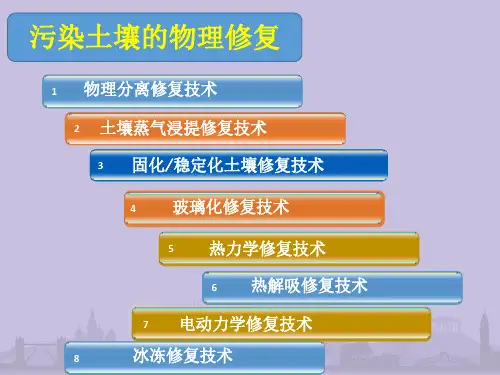

2. 物理修复技术物理修复技术主要通过物理手段去除土壤中的有害物质。

例如,采用土壤挖掘、回填和隔离等方法,将受污染的土壤剥离并取出,然后填充新的无污染土壤。

此外,还可以利用电动力场技术、超声波技术和热解技术等对土壤进行治理,以实现土壤修复的效果。

二、水体修复技术1. 物理修复技术物理修复技术主要包括物理隔离、悬浮沉降和浮游植物治理等方法。

物理隔离是通过构筑隔离屏障,将受污染水体与干净水体进行隔离,以阻止污染的扩散。

悬浮沉降则是利用重力沉淀原理将水体中的悬浮颗粒物沉降,从而达到净化水体的目的。

浮游植物治理是利用浮游植物的生长和代谢作用,在水体中吸收和转化有害物质。

2. 化学修复技术化学修复技术主要是利用化学物质对水体中的有害物质进行处理和转化。

例如,利用氧化剂对有机物进行降解,利用沉淀剂对重金属离子进行沉淀和去除。

这些化学方法在水体净化、海洋污染处理和地下水修复等方面发挥重要作用。

三、大气修复技术1. 气象修复技术气象修复技术主要是通过人工影响气象条件,减少大气中的污染物浓度,改善空气质量。

例如,通过人工降雨、喷雾和离子安装等手段来清除大气中的颗粒物和有害气体,以达到净化大气的目的。

此外,还可以利用人工调控大气流动和温度分布,降低污染物扩散的程度。

2. 废气处理技术废气处理技术主要是利用物理、化学和生物等手段对工业废气中的污染物进行治理和净化。

环境修复技术与原理环境修复技术是指通过一系列方法和措施,恢复受到污染或破坏的自然环境的功能和生态系统的健康状态。

在环境修复中,涉及到多种技术和原理的应用。

一种常用的环境修复技术是生物修复。

生物修复利用生物体来分解、转化或吸附污染物,以减少或消除环境污染。

常见的生物修复技术包括植物修复、微生物修复和生物堆肥等。

植物修复依靠植物的根系和微生物,将污染物吸收并转化为无害物质。

微生物修复则利用微生物的代谢能力,将污染物降解为无害物质。

生物堆肥则是利用生物体的分解作用,将有机废弃物转化为肥料或土壤改良剂。

另一种常见的环境修复技术是物理修复。

物理修复通过物理手段,将污染物从环境中移除或隔离,以恢复环境的清洁和健康状态。

物理修复技术包括吸附、过滤、蒸馏、沉淀等。

吸附利用吸附剂吸附污染物,将其从环境中吸附出来。

过滤则通过介质或滤网将污染物分离。

蒸馏是通过加热和冷凝,将污染物和溶剂分离。

沉淀则利用重力或离心力,将污染物从液体中沉淀下来。

化学修复是一种常用的环境修复技术,它利用化学物质来改变污染物的化学性质,使其变得无毒或减少对环境的影响。

化学修复技术包括氧化还原、中和、络合等。

氧化还原通过氧化或还原反应,将污染物转化为无毒物质。

中和则是通过将酸性或碱性污染物与中和剂反应,达到中和效果。

络合是利用络合剂与金属污染物发生络合反应,形成稳定的络合物,以减少金属污染物的毒性。

综合利用多种环境修复技术是实现有效环境修复的常见做法。

通过综合应用不同的修复技术和原理,可以更全面地降低环境污染,修复受损的生态系统,保护和改善环境质量。

污染土壤修复的技术原理以及9 种修复技术

土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施。

在土壤修复行业,已有的土壤修复技术达到一百多种,常用技术也有十多种,大致可分为物理、化学和生物三种方法。

从根本上说,污染土壤修复的技术原理可包括为:(1)改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式,降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性;(2)降低土壤中有害物质的浓度。

近年来在政府财政支持下我国开展了多个类型场地的修复技术设备研发。

尽管可以罗列的土壤及地下水污染的修复技术很多但实际上经济实用的修复技术很少。

土壤修复技术归纳起来常用的有以下几种:

1、热力学修复技术,利用热传导,热毯、热井或热墙等,或热辐射,无线电波加热等实现对污染土壤的修复。

2、热解吸修复技术,以加热方式将受有机物污染的土壤加热至有机物沸点以上使吸附土壤中的有机物挥发成气态后再分离处理。

3、焚烧法,将污染土壤在焚烧炉中焚烧,使高分子量的有害物质?挥发性和半挥发性,分解成低分子的烟气经过除尘、冷却和净化处理使烟气达到排放标准。

4、土地填埋法,将废物作为一种泥浆将污泥施入土壤通过施肥、灌溉、添加石灰等方式调节土壤的营养、湿度和pH 值保持污染物在土壤上层的好氧降解。

5、化学淋洗,借助能促进土壤环境中污染物溶解或迁移的化学/生物化学溶剂在重力作用下或通过水头压力推动淋洗液注入到被污染的土层中,然后再。

环境修复原理与技术1.环境修复原理与技术简介环境修复,就是借助外界的作用力,使环境的某个受损的特定对象的部分或全部恢复成为原来初始的状态. 修复(remediation)本来是工程上的一个概念,顾名思义,它是指借助外界作用力使某个受损的特定对象部分或全部恢复到原初状态的过程。

严格说来,修复包括恢复、重建、改建等三个方面的活动。

恢复(restoration)是指使部分受损的对象向原初状态发生改变;重建(reconstruction)是指使完全丧失功能的对象恢复至原初水平;改建(renewal)则是指使部分受损的对象进行改善,增加人类所期望的“人造”特点,减小人类不希望的自然特点。

污染环境的修复技术包括物理方法、化学方法和生物方法等三大类。

其中生物修复方法已成为环境保护技术的重要组成部分。

生物修复是利用生物的生命代谢活动减少存于环境中有毒有害物质的浓度或使其完全无害化,使污染了的环境能部分或完全恢复到原始状态的过程。

包括:1.污染土壤的生物修复。

2.污染河流的生物修复。

3.污染湖泊的生物修复。

4.污染地下水的生物修复。

5.污染海洋的生物修复。

6.污染大气的生物修复。

7.固体废物污染的生物修复。

生物修复(Bioremedia tion)是环境工程领域刚刚兴起的一门新技术,用一种或多种微生物来降解土壤中的有机毒物,如农药、石油烃类和有机磷、有机氯等,使这类物质变成无毒的或变成二氧化碳,这个过程国际上叫“生物修复工程”。

目前已成功应用于土壤、地下水、河道和近海洋面的污染治理。

广义的生物修复,指一切以利用生物为主体的环境污染的治理技术。

它包括利用植物、动物和微生物吸收、降解、转化土壤和水体中的污染物,使污染物的浓度降低到可接受的水平,或将有毒有害的污染物转化为无害的物质,也包括将污染物稳定化,以减少其向周边环境的扩散。

一般分为植物修复、动物修复和微生物修复三种类型。

根据生物修复的污染物种类,它可分为有机污染生物修复和重金属污染的生物修复和放射性物质的生物修复等。

环境修复原理与技术环境修复是指对受到污染或破坏的自然环境进行修复和恢复的过程。

环境修复的目的是保护和改善生态环境,减少对人类健康和生态系统的危害。

环境修复涉及到多种原理和技术,下面将对环境修复的原理和技术进行介绍。

首先,环境修复的原理包括污染物迁移转化规律、生物修复原理、物理化学修复原理等。

污染物迁移转化规律是指受污染的土壤或水体中的污染物质在环境中的迁移、转化和去除规律,通过研究污染物的迁移规律,可以找到有效的修复方法。

生物修复原理是利用植物、微生物等生物体对污染物进行吸附、降解、转化等作用,达到修复环境的目的。

物理化学修复原理是通过物理或化学手段对污染物进行分离、转化或去除,如土壤热解、化学还原等技术。

其次,环境修复的技术包括植物修复技术、微生物修复技术、土壤热解技术、化学还原技术等。

植物修复技术是利用植物的吸附、蓄积、降解等功能对土壤或水体中的污染物进行修复,常见的植物修复技术包括植物吸附、植物蒸腾、植物降解等。

微生物修复技术是利用微生物对污染物进行降解、转化等作用,通过合理利用微生物群落来修复受污染的环境。

土壤热解技术是通过加热土壤,使土壤中的有机物质挥发或分解,达到修复土壤的目的。

化学还原技术是利用还原剂将污染物质还原为无害物质,或将其转化为难挥发、难溶解的物质,从而达到修复环境的目的。

综上所述,环境修复的原理和技术是多种多样的,可以根据不同的污染情况和修复目标选择合适的修复方法。

在实际环境修复工作中,需要综合考虑污染物的性质、环境条件、修复成本等因素,选择合适的修复原理和技术,制定科学合理的修复方案,以达到最佳的修复效果。

通过对环境修复原理与技术的深入了解和研究,可以更好地保护和改善生态环境,减少环境污染对人类健康和生态系统的影响。

希望通过不懈的努力,我们能够更好地保护我们的地球家园,创造一个清洁、美丽的环境。

土壤污染修复污染土壤修复是指通过物理、化学、生物、生态学原理,并采用人工调控措施,使土壤污染物浓(活)度降低,实现污染物无害化和稳定化,以达到人们期望的解毒效果的技术措施。

理论上可行的修复技术有植物修复、微生物修复、化学修复、物理修复和综合修复等几大类。

有些修复技术已经进入现场应用阶段并取得了较好的效果。

污染土壤实施修复,对阻断污染物进入食物链,防止对人体健康造成危害,促进土地资源保护和可持续发展具有重要意义。

关于该技术的研发主要集中于可降解有机污染物和重金属污染土壤的修复两大方面。

物理修复技术:物理分离修复技术主要是应用在污染土壤中无机污染物的修复技术上,它最合适用来处理小范围的污染土壤,从土壤、沉积物、废渣中分离重金属,恢复正常功能。

它的基本原理是根据土壤介质及污染物的物理特征,采用不同的方法将污染物质从土壤中分离出来,包括:依据粒径大小采用过滤或微过滤的方法进行分离:依据分布、密度大小采用沉淀或离心分离;依据磁性特征采用磁分离手段:依据表面特性采用浮选法进行分离等。

多数物理分离修复技术都有设备简单,费用低廉,可持续高产等优点,但是在具体分离过程中,要考虑技术的可行性和各种因素的影响。

包括要求污染物与土壤颗粒的物理特征的差异显著,特别是当土壤中有较大比例的黏粒、粉粒和腐殖质存在时很难操作等等。

蒸汽浸提修复技术是指利用物理方法通过降低土壤孔隙的蒸汽压,把土壤中的污染物转化为蒸汽形式而加以去除的技术,又可分为原位土壤蒸汽浸提技术、异位土壤蒸汽浸提技术和多相浸提技术。

气提技术适用于地下含水层以上的包气带土壤;多相浸提技术适用于包气带好地下含水层。

该技术适用于高挥发性化学污染土壤的修复。

原位土壤蒸汽浸提技术适用于处理蒸汽压大于66.66Pa的挥发性有机化合物,如挥发性有机卤代物或非卤代物,也可适用于除去土壤中的油类、重金属、多环芳烃或二恶英等污染物:异位土壤蒸汽浸提技术适用于修复含有挥发性有机卤代物和非卤代物的污染土壤;多相浸提技术适用于处理中、低渗透型地层中的挥发性有机物。

环境土壤污染修复技术优质教案一、教学内容本节课选自《环境科学》教材第七章“土壤污染与修复”,具体内容包括:土壤污染的类型与特点、土壤污染的生态环境影响、土壤污染修复技术原理及其应用案例。

二、教学目标1. 理解土壤污染的类型、特点及其对生态环境的影响。

2. 掌握土壤污染修复技术的原理及其在实际中的应用。

3. 能够分析不同土壤污染修复技术的优缺点,并运用于实际案例分析。

三、教学难点与重点难点:土壤污染修复技术的原理及其在实际中的应用。

重点:土壤污染的类型、特点及其对生态环境的影响。

四、教具与学具准备教具:PPT、板书用粉笔、土壤污染修复技术案例视频。

学具:笔记本、教材、笔。

五、教学过程1. 导入(5分钟):通过展示一组土壤污染的图片,引发学生对土壤污染问题的关注,进而导入本节课的教学内容。

2. 知识讲解(10分钟):讲解土壤污染的类型、特点及其对生态环境的影响,阐述土壤污染修复技术的重要性。

3. 实践情景引入(10分钟):播放土壤污染修复技术案例视频,让学生了解实际应用中的修复技术。

4. 例题讲解(10分钟):讲解一道关于土壤污染修复技术的例题,引导学生运用所学知识解决问题。

5. 随堂练习(10分钟):让学生针对课堂讲解的内容,完成随堂练习,巩固所学知识。

6. 小组讨论(10分钟):将学生分成小组,讨论不同土壤污染修复技术的优缺点,培养学生的团队协作能力。

六、板书设计1. 土壤污染的类型与特点2. 土壤污染的生态环境影响3. 土壤污染修复技术原理及其应用案例七、作业设计1. 作业题目:简述土壤污染的类型、特点及其对生态环境的影响,并举例说明。

答案:见教材第七章内容。

2. 作业题目:分析三种不同土壤污染修复技术的优缺点,并给出改进措施。

答案:见教材第七章内容。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学内容较为抽象,需要在今后的教学中增加实际案例的讲解,提高学生的兴趣。

2. 拓展延伸:引导学生关注国内外土壤污染修复技术的研究动态,了解新型修复技术及其发展趋势。

环境修复原理与技术1.环境修复原理与技术简介环境修复,就是借助外界的作用力,使环境的某个受损的特定对象的部分或全部恢复成为原来初始的状态. 修复(remediation)本来是工程上的一个概念,顾名思义,它是指借助外界作用力使某个受损的特定对象部分或全部恢复到原初状态的过程。

严格说来,修复包括恢复、重建、改建等三个方面的活动。

恢复(restoration)是指使部分受损的对象向原初状态发生改变;重建(reconstruction)是指使完全丧失功能的对象恢复至原初水平;改建(renewal)则是指使部分受损的对象进行改善,增加人类所期望的“人造”特点,减小人类不希望的自然特点。

污染环境的修复技术包括物理方法、化学方法和生物方法等三大类。

其中生物修复方法已成为环境保护技术的重要组成部分。

生物修复是利用生物的生命代谢活动减少存于环境中有毒有害物质的浓度或使其完全无害化,使污染了的环境能部分或完全恢复到原始状态的过程。

包括:1.污染土壤的生物修复。

2.污染河流的生物修复。

3.污染湖泊的生物修复。

4.污染地下水的生物修复。

5.污染海洋的生物修复。

6.污染大气的生物修复。

7.固体废物污染的生物修复。

生物修复(Bioremedia tion)是环境工程领域刚刚兴起的一门新技术,用一种或多种微生物来降解土壤中的有机毒物,如农药、石油烃类和有机磷、有机氯等,使这类物质变成无毒的或变成二氧化碳,这个过程国际上叫“生物修复工程”。

目前已成功应用于土壤、地下水、河道和近海洋面的污染治理。

广义的生物修复,指一切以利用生物为主体的环境污染的治理技术。

它包括利用植物、动物和微生物吸收、降解、转化土壤和水体中的污染物,使污染物的浓度降低到可接受的水平,或将有毒有害的污染物转化为无害的物质,也包括将污染物稳定化,以减少其向周边环境的扩散。

一般分为植物修复、动物修复和微生物修复三种类型。

根据生物修复的污染物种类,它可分为有机污染生物修复和重金属污染的生物修复和放射性物质的生物修复等。

环境修复技术的原理与应用随着人类社会的发展,资源的不断消耗以及环境的污染日益严重,人们对保护环境的重视程度越来越高。

环境修复技术作为重要的环保手段,逐渐成为了人们研究和应用的热点。

本文将对环境修复技术的原理与应用进行探讨。

一、环境修复技术的原理环境修复技术的原理主要是通过人为干预,促进环境的自我修复和恢复,达到减轻污染、保护生态、保障人类生存的目的。

具体原理如下:1.生物修复原理生物修复是指通过生物技术手段,利用活的或不活的植物或微生物修复受污染的环境。

这种修复方法主要是利用植物和微生物的吸收、分解、代谢等生理特性,降解有害物质,改善土壤和水体性质,促进土壤和水体的修复。

经过这种方式修复之后,可以实现污染物的有效去除和环境质量的恢复。

2.地质修复原理地质修复是指通过人工干预,利用地质科学技术手段来修复受污染的环境。

地质修复技术主要有三种方式,分别是地面隔离、封存和深部注入。

地面隔离是通过隔离层将污染物和环境隔离开来,不让其扩散和侵害地下水资源。

封存则是通过优化土壤的物理结构和上覆材料的厚度,将污染物完全封存在土壤中,防止其扩散和对地下水的污染。

深部注入则是将污染物通过井道注入地下深处,贮存在不会对地下水形成威胁的地层内。

3.化学修复原理化学修复是指通过添加化学物质来稳定或降解有害物质,达到恢复环境的目的。

主要包括还原、氧化、中和、配位等化学反应,其目的是将有害物质转化为不活性的、无毒的物质,或者是提高其化学稳定性,减缓其危害作用。

常用的化学修复技术有还原剂、氧化剂、吸附剂、配位剂等。

二、环境修复技术的应用环境修复技术在污染修复、资源利用、生态建设等方面具有广泛的应用价值。

主要应用在以下方面:1.地下水污染修复地下水污染修复作为目前的热点和难点之一,需要结合多方面的环境修复技术进行处理。

主要技术包括氧化还原、生物修复、吸附等。

如利用还原剂对污染源进行还原,利用生物修复的方法将污染处理为无毒无害的废水,再向地下水体排放。

第四章土壤环境化学1.什么是土壤的活性酸度与潜性酸度?试用它们二者的关系讨论我国南方土壤酸度偏高的原因。

根据土壤中H+的存在方式,土壤酸度可分为活性酸度与潜性酸度两大类。

(1)活性酸度:土壤的活性酸度是土壤溶液中氢离子浓度的直接反映,又称有效酸度,通常用pH表示。

(2)潜性酸度:土壤潜性酸度的来源是土壤胶体吸附的可代换性H+和Al3+。

当这些离子处于吸附状态时,是不显酸性的,但当它们经离子交换作用进入土壤溶液后,即可增加土壤溶液的H+浓度,使土壤pH值降低。

南方土壤中岩石或成土母质的晶格被不同程度破坏,导致晶格中Al3+释放出来,变成代换性Al3+,增加了土壤的潜性酸度,在一定条件下转化为土壤活性酸度,表现为pH值减小,酸度偏高。

2.土壤的缓冲作用有哪几种?举例说明其作用原理。

土壤缓冲性能包括土壤溶液的缓冲性能和土壤胶体的缓冲性能:(1)土壤溶液的缓冲性能:土壤溶液中H2CO3、H3PO4、H4SiO4、腐殖酸和其他有机酸等弱酸及其盐类具有缓冲作用。

以碳酸及其钠盐为例说明。

向土壤加入盐酸,碳酸钠与它生成中性盐和碳酸,大大抑制了土壤酸度的提高。

Na2CO3 + 2HCl2NaCl + H2CO3当加入Ca(OH)2时,碳酸与它作用生成难溶碳酸钙,也限制了土壤碱度的变化范围。

H2CO3 + Ca(OH)2CaCO3 + 2H2O土壤中的某些有机酸(如氨基酸、胡敏酸等)是两性物质,具有缓冲作用,如氨基酸既有氨基,又有羧基,对酸碱均有缓冲作用。

(2)土壤胶体的缓冲作用:土壤胶体吸附有各种阳离子,其中盐基离子和氢离子能分别对酸和碱起缓冲作用。

对酸缓冲(M-盐基离子):对碱缓冲:Al3+对碱的缓冲作用:在pH小于5的酸性土壤中,土壤溶液中Al3+有6个水分子围绕,当OH-增多时,Al3+周围的6个水分子中有一、二个水分子离解出H+,中和OH-:2Al(H2O)63++ 2OH-[Al2(OH)2(H2O)8]4+ + 4H2O3.植物对重金属污染产生耐性作用的主要机制是什么?不同种类的植物对重金属的耐性不同,同种植物由于其分布和生长的环境各异可能表现出对某种重金属有明显的耐性。