7.2收入分配与公平上课

- 格式:ppt

- 大小:3.25 MB

- 文档页数:28

收入分配与社会公平一、教材分析1、本框题的地位和作用:本课是必修一《经济生活》第三单元第七课第二框题的内容。

该框在本单元起着承上启下的作用,它承接了教材第一框题所介绍的个人收入分配制度,进一步介绍在分配的过程中应该坚持的原则。

同时,本框题内容涉及到国家收入的再分配,为第八课第二框《财政与税收》的内容起到了铺垫作用。

2、教学目标分析:(1)知识目标理解公平以及收入分配公平的含义、意义,理解我国当前在实现收入分配公平方面的举措;懂得效率的含义、公平与效率的辩证关系和当前我国正确处理效率与公平关系的政策措施。

(2)能力目标①通过准确把握效率与公平之间的关系,培养学生的辩证思维能力②培养学生正确认识现实生活中的收入差距,提高综合分析问题的能力。

(3)情感态度价值观目标通过对本框题的学习,使学生正确认识兼顾效率与公平,树立效率意识,培养公平精神。

3、重点、难点分析:本着高一新课程标准,在吃透教材基础上,我确定了以下的教学重点和难点:教学重点:理解收入分配公平依据:公平的含义比较宽泛,涉及经济、政治、社会各个领域,一般包括起点、过程、结果的公平,要使学生明白我们教材所讲的公平是结果的公平即收入分配公平是社会公平的基本内容。

把握好这一点有利于学生全面的理解我国的收入分配问题,进一步提升对社会主义和谐社会的认识。

教学难点:如何在收入分配方面实现社会公平;效率与公平的辩证关系和如何兼顾效率与公平。

依据:高一学生的整体认知水平和逻辑思维能力的局限性,对初次分配和再分配等较为抽象和陌生的知识理解上存在一定的困难。

二、教法与学法根据学生的实际情况,在本课的教学中,我将主要采用情景探究法,创设情境,激发学生兴趣;合作讨论法,团结协作,迸发思维的火花;分析讲授法,层层深入,传道解惑。

“授之以鱼不如授之以渔”,根据新课改理念,学生是学习的主体,学生应该学会如何去学习,所以在学法的指导上,力图使学生从“被动的学习”向“主动探究”转变;从“学会”向“会学”转变,成为真正学习的主人,在学法指导上主要采取活动探究法、案例分析法、归纳总结法等学习方法。

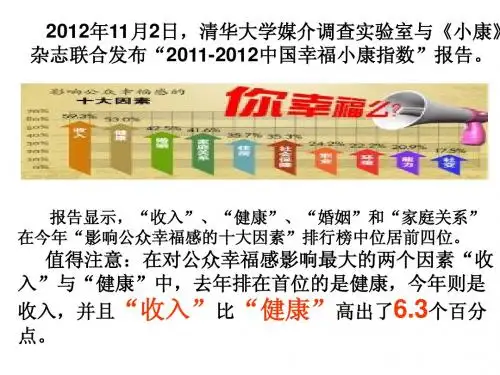

收入分配与社会公平新课讲授:知识回顾:导入:“十二五”期间的一个调查问卷显示民众最关注的民生问题是教育、住房和收入分配。

十七届五中全会也强调要合理调整收入分配,处理好公平与效率的关系。

合理的收入分配制度是全体人民的共同愿望,也是社会公平的重要体现。

这节课我们就来学习收入分配和社会公平。

一、社会公平的重要体现1、什么是公平公平的含义较广泛,涉及政治、经济、法律等各个领域。

公平,一般地讲,反映的是人们追求利益分配合理性的价值理念。

公平包括起点公平,过程公平,结果公平。

我们本课要讲的公平是经济学里收入分配的公平,主要是指结果公平。

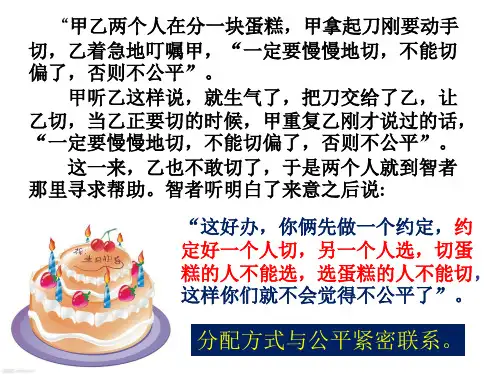

2、收入分配公平上节课我们讲了“七人分粥”的故事,这个故事告诉了我们什么?学生:分配方式要合理,注重公平(1)收入分配公平的含义?(学生回答)是收入分配的相对平等,允许收入差距的存在。

即要求社会成员之间的收入差距不能过于悬殊,要求保证人们的基本生活需要。

继续分析“七人分粥”的故事,引导学生得出:平均主义≠(收入分配的公平是)相对平等≠没差别(而在于差别是否合理)收入差距是普遍存在的,存在于任何一个社会中。

目前为止还没有发现有一种文明能够把财产资源分配做到绝对平等的分配。

关键是要防止两种极端:一是贫富差距太大,另一种是没有差距或者差距小不能鼓励积极性补充知识:基尼系数是衡量居民收入差距的一个重要指标。

取值范围为0-1间,其数值越小,表明收入分配状态越趋于平均。

数值越大,表明收入分配差距越大。

国际上通常把0.4作为贫富差距的警戒线。

联合国有关组织规定:若低于0.2表示收入绝对平均;0.2-0.3表示比较平均;0.3-0.4表示相对合理;0.4-0.5表示收入差距较大;0.6以上表示收入差距悬殊。

我国的基尼系数是0.49。

《中国改革》杂志:我国目前城镇最高与最低收入10%家庭间的人均收入差距约31倍。

城乡合计,全国最高与最低收入10%家庭间的人均收入差距约55倍。

(2)坚持收入公平分配的意义意义:是社会主义分配原则的体现,有利于①协调利益关系②实现经济发展③促进社会和谐3、如何实现收入分配公平从根本上,要大力发展生产力,提高居民的收入。