中国传统文化的精髓(摘抄)

- 格式:pdf

- 大小:74.55 KB

- 文档页数:1

中华传统文化的八大精髓

中华传统文化的八大精髓

1、大道至简。

复杂的事情要简单去做,简单的事情要重复去做,重复做的事情要用心去做,坚持下去,这样就没有做不成的事情。

2、大智若愚。

“愚”是表面糊涂,心里明白,小事糊涂,大事精明。

老子说:“知人者智,自知者明;胜人者力,自胜者强。

”

3、有容乃大。

海纳百川,永不干涸。

空杯能容至真至纯之美酒,白纸能画最美最好的图画。

量小非君子,妒忌生祸心。

做人大度,方能大气;胸怀博大,可容世界。

4、上善若水。

做人的最高境界。

“水利万物而不争”。

最高的善行就像水的品性一样,泽被万物而不争名利。

5、厚德载物。

德积够了,便可“载物”,便是达到人生最高境界。

“积善之家,必有余庆”。

6、大爱无疆。

爱是美好的源泉,爱是最美的语言,大爱到无疆的境地,让所有人生活在爱的海洋里。

7、天道酬勤。

业精于勤,熟能生巧,成事以勤为贵,上天也只眷顾勤劳和勤奋的人。

8、共赢精神。

私欲利一时,共赢传千秋。

共赢精神是中华传统智慧的结晶,是世界上最传统也是最先进的精神,是全球社会最主流的思想,是人类信仰的核心。

1 / 1。

中国传统文化的精髓中国人民大学校长、博士生导师纪宝成(摘自纪宝成校长4月2日在南京财经大学的演讲)文化的特点是说高深就非常高深。

说具体,传统节日就是一种文化现象。

中国的传统文化博大精深,然而,新文化运动、西方学科制度的引进等,却使中国的传统文化受到了不应有的鄙视。

2005年,中国人民大学成立“国学院”,倡导国学教育,目的就是弘扬中国传统文化。

国人对传统文化的无知和破坏当青年学生托福成绩达到令人惊异程度之时,却连中国的语言也难以理解,更不用说古文,很多学生连简单的古文也看不懂,一些博士论文在语言运用上十分不熟练,标点符号不会点,错别字连篇。

不少人谈到外国的事情时了解很多,但在谈到屈原、司马迁时知道的就很少,再了解司马迁和屈原讲过什么、写过什么时知道的人就更少。

文化大革命后,在政治上、思想上都进行了拨乱反正,但是在传统文化上却始终都没有矫正到位。

这种现象需要各方人士深刻反省。

从19世纪中叶开始,中国受到列强的欺凌,人民生活在水深火热之中,战败后割地赔款,中国人民的自尊心受到极大的伤害。

此时中国人民开始向西方学习,即“西学东渐”,开始了学习欧美的新文化运动,中国人民从蒙昧中走了出来,科学民主在中国大地上开始生根发芽。

然而新文化运动却对中国的传统文化采取了非常激烈的全盘否定态度,而且以后一代一代人把中国的落后都归咎于传统文化的落后。

以至于年轻一代对自己的文化丝毫没有自豪感。

这种状况令我们感到惊讶,外国人更为惊讶。

1913年,英国人庄士敦说:“当我们欧洲人开始惊异地发现中国的社会和政治思想、中国的道德伦理、中国的艺术和文学都有崇高价值的时候,中国人自己却开始学着把他们文化中这些伟大的产物加以不耐烦的鄙视,这是一个令人大惑不解的现象。

”清华大学国学院四大领导之一的陈寅恪先生早就预言:“新文化运动对于中华文化全盘否定的激情方式,将对日后的中国思想文化发展埋下深层的隐患”。

不幸而言中,它的确埋下了深层的隐患。

日本明治维新之后脱颖而出进入了现代化建设的阶段,但是日本在现代化的进程中始终没有抛弃自己的传统文化。

传统文化的精髓传统文化是一个国家或民族长期形成的、在社会发展进程中流传并世代相传的价值观念、思维方式、习俗礼仪、艺术表达等综合体系。

它不仅是一个民族的精神财富,更是传承和延续民族文化记忆的重要环节。

传统文化具有深厚的历史内涵和独特的价值观,其中蕴含着精髓,下面我们一起探讨一下传统文化的精髓所在。

1. 仁爱之道在传统文化中,仁爱被认为是最高的道德标准。

仁爱对应着人与人之间的亲情、友情、爱情和社会底层群体的互助关系。

仁者爱人、爱人者仁,这是中国传统文化的核心理念。

中国社会中的亲情是血脉相通、家庭团结的表现,友情是诚信、忠诚与信任的基石,爱情是彼此关怀、支持与激励的源泉,而社会底层群体之间的互助则是社会公平正义的具体体现。

2. 和谐共生和谐共生是传统文化的重要精髓。

传统文化倡导人与自然、人与社会、人与人之间和谐相处,追求共同发展与繁荣。

传统文化中注重人与自然的和谐,强调天人合一、天人相应的思想,提倡人们尊重自然、顺应自然、保护环境,为后代子孙创造一个更美好的家园。

同时,传统文化也强调人与社会的和谐,崇尚公平正义、尊重他人和谐共处,通过互相包容、互助合作来推动社会的稳定与发展。

3. 中庸之道中庸之道是传统文化的重要理念,强调人的行为要符合道德标准,做到适度、均衡。

中庸即处于两个极端之间,追求平衡、避免偏见、极端行为。

中国传统文化中的中庸之道在对待事物和人际关系上起到了重要的作用,它告诉人们在做事、做人时,要把握好度,做到均衡。

4. 尊老敬老尊老敬老是传统文化的重要价值观。

在中国传统文化中,长者被视为家庭和社会的重要支柱,他们拥有丰富的生活经验和智慧,同时凭借对社会的贡献而获得尊重和敬仰。

尊老敬老不仅体现在言语和行为上的礼仪,更体现在尊重老人的决策和关怀。

尊老敬老既是对个体老人的尊重和感恩,同时也是对传统文化价值的传承和发扬。

5. 知行合一传统文化强调知行合一的思想,即在知识与实践之间达到统一。

知与行相辅相成,知识指导实践,实践检验知识,二者相辅相成、相互促进。

中国传统文化精髓(经典收藏)《百善篇》天地重善善当先,一个善字天下安。

善字传家善是宝,善家处世善路宽。

积善之家有余庆,作善之人种福田。

自古行善有善报,皇天报善无私偏。

莫说行善无报应,善来行到地头边。

莫说不善无报应,不善自有天眼观。

为民不善民遭戮,做官不善官被参。

上世不善今生报,今世不善来生还。

近报不善本身显,远报不善子孙间。

为人且莫为不善,天罚不善天律严。

董卓不善雷殛墓,林甫不善牛轮还。

曹操不善三世报,秦桧不善报万年。

卿相不善脱不过,何况不善在民间。

阳报不善令人怕,不善阴报更可怜。

阴报不善着锯解,阴报不善使磨研。

阴报不善挂剑树,阴报不善上刀山。

阴报不善铜柱烙,阴报不善油锅煎。

阴报不善说不尽,阳报报善讲一番。

常州彭家祖上善,因善会状中联元。

善书传家家声振,世世不改善根源。

苏州潘家祖上善,因善及第相多年。

至到于今善不改,善行不替效祖先。

常熟翁家祖上善,因善祖孙中状元。

原来积德善功大,因善昆季列朝班。

阳间善报人争羡,善人归阴更喜欢。

金桥银桥善人走,金童玉女持善旙。

土地城隍接善驾,诸仙诸度善缘。

天堂原为善人设,善人七祖能升天。

你看行善好不好,何不善学彭翁潘。

行善不论男和女,男女俱当善为先。

男儿行善天心悦,妇女行善王母欢。

富贵贫贱皆当善,各行各善各动天。

贫出善心贫不久,富持善念富永年。

贱者行善贱能贵,贵者行善贵长绵。

一人行善体盎碎,一家行善室芝兰。

一乡行善仁名里,一国行善凤鸣山。

十日一雨称善雨,五日一风善风扇。

景星乡云皆善致,五谷丰登善有年。

善事培植善根固,善类钟聚善门前。

种善出善善生善,善人子孙多才贤。

功名皆随善果有,寿限皆因善增添。

男孙皆因善昌盛,身体皆因善平安。

一言难尽善字好,善字滋味最香甜。

善与不善两条路,何不兹兹趋善边。

念得十遍千个善,可喜可爱百善篇。

《百孝篇》天地重孝孝当先,一个孝字全家安。

为人须当孝父母,孝顺父母如敬天。

孝子能把父母孝,下辈孝儿照样还。

自古贤臣多孝子,君选贤臣举孝廉。

要问如何把亲孝,孝亲不止在吃穿。

中国传统文化的精髓中国传统文化深厚广泛,历经千年而不衰。

它凝聚了华夏民族的智慧和价值观,体现了中国人对道德、礼仪、艺术等方面的追求。

本文将着重介绍中国传统文化的精髓,从思想观念、文化艺术和社会道德等方面进行论述。

一、思想观念1. 天人合一的思想中国传统文化中秉持着天人合一的思想,这是一种哲学观念,认为自然界和人类社会是相互关联的整体。

在中国传统文化中,人与自然之间是密切相连的,人类需要尊重自然、与自然和谐相处,才能追求内心的平衡和生活的幸福。

2. 中庸之道的思想中国传统文化中的中庸思想主张“一切事物要遵循适度的原则”,即中庸之道。

这种思想认为过度和极端都不可取,追求一种平衡和稳定的生活方式,不仅包括个体之间的关系,也包括个体与社会的关系。

3. 仁爱和家庭观念中国传统文化中,强调了家庭的重要性和家庭成员之间的相互关怀。

尊敬长辈、孝顺父母,是传统文化中的重要价值观。

同时,传统文化中倡导仁爱之心,对他人要有关爱之情,强调人与人之间的和谐相处。

二、文化艺术1. 书法与绘画中国传统文化中,书法与绘画被视为独特、卓越的艺术形式。

书法是中国文化独有的一种艺术,它追求笔墨的神韵和意境的表达。

绘画则以山水画、花鸟画等形式为主,注重表达出自然界的美景和情感。

2. 音乐与舞蹈中国传统音乐与舞蹈传承着悠久的历史,它们是中国文化的重要组成部分。

传统音乐以琴、瑟、筝等乐器演奏为主,旋律悠扬、细腻动人。

舞蹈以古典舞为代表,通过舞姿、手势等方式表达情感和故事。

3. 建筑与园林中国传统建筑与园林以其独特的风格和精致的设计而闻名。

传统建筑注重对自然环境的借景利用,同时追求平衡、和谐的美感。

传统园林则强调塑造空间的美,通过布局、景物等手法,给人以平静和舒适的感觉。

三、社会道德1. 尊师重道中国传统文化中,尊重师长和遵循道德规范是一种重要的价值观。

尊敬老师和长者,是中国文化中的传统美德。

学生要竭尽全力向老师学习,并且对老师和他人保持尊敬和感恩的心态。

中华传统优秀文化的精髓爱国1.以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。

――《管子·牧民》2.临患不忘国,忠也。

――《左传·昭公元年》3.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

――屈原《离骚》4.苟利国家,不求富贵。

――《礼记·儒行》5.捐躯赴国难,视死忽如归。

――曹植《白马篇》6.烈士之爱国也如家。

――葛洪《抱朴子·外篇·广譬》烈士:有抱负.有作为的人。

7.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

――范仲淹《岳阳楼记》8.位卑未敢忘忧国。

――-陆游《病起书怀》9.王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

――陆游《示儿》10.人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

――文天祥《过零丁洋》11.精忠报国。

――《宋史·岳飞列传》12.天下兴亡,匹夫有责。

――麦孟华《论中国之存亡决定于今日》==================================================== 明志13.朝闻道,夕死可矣。

――《论语·里仁》14.士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。

――《论语·里仁》15.士不可以不弘毅,任重而道远。

――《论语·秦伯》16.志不强者智不达。

――《墨子·修身》17.燕雀安知鸿鹄之志哉!――《史记·陈涉世家》18.志当存高远。

――诸葛亮《诫外生书》19.非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

――诸葛亮《诫子书》20.有志者事竟成。

――《后汉书·耿?列传》21.志小则易足,易足则无由进。

――张载《经学理窟·学大原下》22.古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。

――苏轼《晁错论》23.有志不在年高,无志空长百岁。

――石成金《传家宝·俗谚牧民》==================================================== 持节24.三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

传统文化的精髓传统文化,是历代文明留下来的珍贵财富,是中华文明的重要组成部分。

传统文化涵盖了包括业已放弃的礼乐文化、文言文等多种文化形态,其中不乏许多精髓之所在,今天我们来一起探讨传统文化的精髓。

一、敬天爱人文化的精髓之一就是“敬天爱人”。

中国传统文化将天地万物视为一体,人只是万物之中的一份子。

敬天爱人,就是尊重自然规律,珍惜人与自然和谐共处的机会。

这种观念不仅在古代文化中得到了表现,现代的环保、人类与自然的关系等问题,也都可以从中找到答案和指导。

二、礼仪文化古人认为,人与人之间的关系需要通过一定的仪式的表现来交流、维护。

这个时候,礼仪文化的概念便显得尤为重要。

礼仪文化,是指了解礼仪的意义,正确地处理社交关系,促进人际关系的良性发展的一种文化现象。

如今我们依然可以看到许多受到礼仪营造的场景,比如结婚仪式、入门仪式等等。

三、思维与道德中国传统文化拥有着许多思想深刻而有启发性的东西。

例如:“金口玉言”、“一言既出,驷马难追”,都彰显了古人对言志的重视。

此外,在思考道德问题方面,古人也有很多精华。

如“为国则无私,臣民则尽忠”,是明正言辞地清晰表达了国家与政治原则对各方责任的关系。

四、艺术与创意中国传统文化在艺术与摩擦创造上也卓然跃居世界第一。

例如,中国绘画与书法、音乐与舞蹈、剪纸制作等领域都有着独特的风格和技巧,反映了中国的丰韵多样性。

至于哲学性思辨则有书法诗歌的境界;现在流行的掀门、机器人等传统手工技艺的回归也在一定程度上反映了古代文化创造力之高超。

五、思维与智慧传承中华民族文化的传统,特别是儒家文化,注重人类思维和智慧的传承。

这种传承并不是一味的死记硬背,而是通过理性思考与体悟,寻求情感与智慧的完美结合。

富有哲理成分的成语、谚语,正是中国古代文化思维传承的完美体现,将中华民族传统文化思维传承至今天。

总的来说,传统文化不仅历经沧桑而得以存留下来,其多元化的文化精髓被我们一代又一代地延续、传承,从而保留了中华民族的纯正血统。

传统文化有哪些精髓中国传统文化源远流长,为世人所称道。

在漫长的历史长河中,中国传统文化凝聚了丰富的精髓,蕴含着智慧和力量。

那么,传统文化究竟有哪些精髓呢?让我们一起来探讨。

一、儒家文化的仁爱精神中国传统文化的精髓之一是儒家文化的仁爱精神。

儒家强调人与人之间的亲情、友情和社会责任,提倡“仁爱”之道。

仁者爱人,以仁心行事,尽己之力帮助他人,推动社会公平正义。

孔子曰:“己所不欲,勿施于人。

”这句话旨在告诫人们要宽容他人,理解他人,做一个有仁爱之心的人。

仁爱精神不仅为我们树立了正确的道德观念,也为我们提供了人生处世的指引。

二、道家文化的自然和谐除了儒家文化,道家文化也是中国传统文化的重要组成部分。

道家强调“道法自然”,倡导顺应自然、与自然和谐相处的理念。

在道家文化中,强调个体与自然、社会之间的和谐关系,主张“无为而治”,追求心灵的平静和安宁。

道家思想提醒我们要学会放下执念,顺应自然的规律,与环境和谐共生。

这种自然和谐的精神,对我们现代社会仍然有着积极的启示作用。

三、佛家文化的慈悲觉悟除了儒家和道家文化,佛家文化也是中国传统文化中的重要组成部分。

佛家倡导“慈悲为怀、觉解为业”,提倡舍己利他、慈悲诚实的境界。

佛家强调慈悲为怀,让我们学会宽容、理解和接纳他人,体察他人的痛苦,给予慰藉和帮助。

佛家文化的慈悲觉悟精神,让我们认识到生命的可贵,懂得珍惜眼前的幸福与快乐。

四、民俗文化的民风民俗中国传统文化中的民俗文化也是其重要组成部分。

中国的传统节日、传统民俗等,都蕴含着丰富的文化内涵。

比如春节、中秋节、清明节等传统节日,都反映了中国人对自然、人生和生活的独特理解。

此外,一些流传千年的习俗,如舞狮、舞龙、过年等,也代表了中国人的智慧和勤劳。

这些民俗文化的传承和发展,为我们提供了沟通历史、传承文化的桥梁。

五、国粹文化的体现中国的传统文化也包括了一些传统艺术形式,如京剧、书法、绘画等。

这些国粹文化不仅体现了中国人的审美情趣,也传承了中国文化的精髓。

传统中国文化的精髓传统中国文化是一个博大精深的概念,其中蕴含着众多的精髓。

这些精髓不仅仅是中国古代智慧的结晶,更是中华民族的瑰宝。

在这篇文章中,我们将仔细探讨传统中国文化的精髓。

一、仁义礼智信中国传统文化的核心精髓可以归纳为四个方面,即仁、义、礼、智、信。

这五个字代表着中国古代智慧和道德准则的最高境界。

仁者爱人,义者正直,礼者尊重,智者明理,信者诚实。

这五个品德在中国文化中占据着重要的地位,指导着人们的行为和价值观。

在中国的传统价值观中,仁是最为重要的一种品德。

仁者能以心换心,关怀他人,并懂得包容和宽容。

义是做事公正和坦率的原则,是对人际关系中权益的保护。

礼是尊重他人,注重人际关系中的礼貌和礼仪。

智是指明理、聪明智慧的品质,是通过学习和思考而获得的。

信是指诚实守信,言行一致,信守承诺。

二、儒家文化的影响儒家文化是传统中国文化的重要组成部分。

孔子创立的儒家学派影响了整个中国历史和文化的发展。

儒家强调人与人之间的关系,主张仁义礼智信的价值观,并提出了“人道主义”的理念。

儒家思想强调了家庭和社会秩序,强调了道德伦理的修养,对中国古代社会的发展产生了深远的影响。

三、道家文化的哲学思想道家文化是另一种重要的传统中国文化精髓。

道家思想强调个人与自然界的和谐关系,主张顺应自然、随缘而生活。

道家注重修身养性,以达到身心的平衡。

道家思想中的“道”,是指宇宙的真理和道德规范。

通过追求道的境界,人们可以获得内心的宁静和自由。

四、佛教的慈悲与智慧佛教是第三个重要的传统中国文化精髓,对中国文化产生了深远的影响。

佛教强调慈悲和智慧,提倡解脱生死轮回的观念。

佛教思想的核心是“舍得”,即舍弃欲望和執著以获得心灵的解放。

佛教倡导大爱无畏的精神,鼓励人们以慈悲和智慧对待他人。

五、传统文化与现代社会的结合传统中国文化的精髓在现代社会依然有着重要的意义。

它们不仅仅是一种文化遗产,更是指导现代人行为和价值观的重要准则。

在现代社会中,仁义礼智信的理念仍然能够为社会秩序和人际关系的和谐发展提供指导。

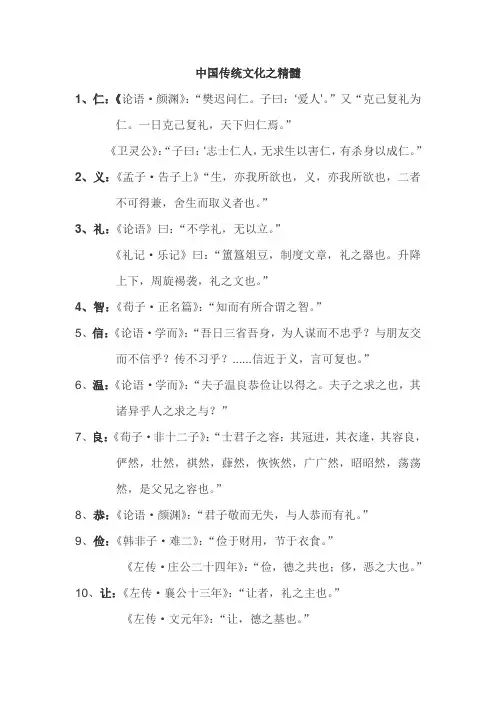

中国传统文化之精髓1、仁:《论语·颜渊》:“樊迟问仁。

子曰:‘爱人’。

”又“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

”《卫灵公》:“子曰:‘志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

”2、义:《孟子·告子上》“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

”3、礼:《论语》曰:“不学礼,无以立。

”《礼记·乐记》曰:“簠簋俎豆,制度文章,礼之器也。

升降上下,周旋裼袭,礼之文也。

”4、智:《荀子·正名篇》:“知而有所合谓之智。

”5、信:《论语·学而》:“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?......信近于义,言可复也。

”6、温:《论语·学而》:“夫子温良恭俭让以得之。

夫子之求之也,其诸异乎人之求之与?”7、良:《荀子·非十二子》:“士君子之容:其冠进,其衣逢,其容良,俨然,壮然,祺然,蕼然,恢恢然,广广然,昭昭然,荡荡然,是父兄之容也。

”8、恭:《论语·颜渊》:“君子敬而无失,与人恭而有礼。

”9、俭:《韩非子·难二》:“俭于财用,节于衣食。

”《左传·庄公二十四年》:“俭,德之共也;侈,恶之大也。

”10、让:《左传·襄公十三年》:“让者,礼之主也。

”《左传·文元年》:“让,德之基也。

”11、忠:《忠经·天地神明章第一》:“天下至德,莫大乎忠”、“忠也者,一其心之谓也。

”12、孝:《论语·为政》子曰:“今之孝者,是谓能养。

至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎”。

13、廉:《论语·阳货》:“古之狂也肆,今之狂也荡,古之矜也廉。

”《孟子》:“取伤廉章指。

廉,人之高行也。

”14、耻:《论语·子路》:“行己有耻,使于四方,不辱君命,可谓士矣。

”15、勇:《论语·子罕》:“子曰:‘知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

’”、“仁者必有勇,勇者不必有仁。

中国文化的精髓国学十二道作为一个具有悠久历史的国家,中国拥有独特而丰富的文化遗产,这也是中国社会的精神基石。

其中,国学被视为中国传统文化的重要组成部分,涵盖了哲学、文化、历史、经典等方面,是了解中国文化的重要途径。

国学具有共同的文化特点,包含着许多精髓,下面将介绍国学的十二道精髓。

道一:儒学。

儒学作为国学的核心,强调仁爱之道,以孔子为代表的儒家学派提倡克己复礼,礼为重要内容。

儒学在中国文化中有着广泛的影响。

道二:诗词。

中国古代诗词受到崇高的地位,被视为生活与艺术的结合体。

诗词与文人骚客的情感和哲学思考相结合,反映了中国人的审美情趣和文化内涵。

道三:书法。

书法是中国传统文化的重要组成部分,被认为是一种以书写文字为主要形式的艺术。

书法注重笔画的造型和节奏感,通过墨与纸的柔韧性展示出中国人的内涵和智慧。

道四:古籍研究。

中国古籍研究是国学研究的重要内容之一,它通过对古代典籍的研究,挖掘、整理和保护这些珍贵的文化资源,以便能够更好地传承和发扬中国传统文化的精华。

道五:经史子集。

中国的经典包含了很多古代文化的经典著作,如《易经》、《黄帝内经》、《论语》等。

这些经典著作体现了中国古代文化的核心思想和智慧,对后人有着重要的启示作用。

道六:哲学思辨。

中国古代哲学思考是中国文化的重要组成部分,现代中国的思想体系和价值观念都受到了中国古代哲学思想的深刻影响。

如儒学思想、道家思想、墨家思想等。

道七:音乐艺术。

中国音乐艺术在国学中占有一席之地,作为中国传统文化的重要组成部分。

中国传统音乐注重表达音乐与人的和谐关系,通过音韵的流动,传递出文字背后的深层情感。

道八:礼仪文化。

中国有着丰富独特的礼仪文化,为中国古代社会和今天的社会秩序、伦理道德提供了重要的基础。

礼仪文化强调个人的修养和社会的秩序,是国学思想的重要组成部分。

道九:考古学。

中国是一个拥有丰富考古遗产的国家,考古学作为国学研究的重要分支,可以追溯到数千年前的历史,发掘并保存了大量体现中国古代文化的重要遗产。

50句传统文化素材,句句精髓!可摘抄写进素材积累本!1、物有本末,事有终始。

知所先后,则近道矣。

——《大学》大意:世上的事物都有本末始终,明确它们的先后次序,那就接近事物发展的规律了。

2、古之欲明明德于天下者,先治其国。

欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者;先致其知;致知在格物。

——《大学》大意:古时候想要使天下人都发扬光明正大的德行,就先要治理好自己的国家;想要治理好自己的国家,就先要管理好自己的家庭;想要管理好自己的家庭,就先要修养自己的身心;想要修养自己的身心,就要先端正自己的心志;想要端正自己的心志,就先要证实自己的诚意;想要证实自己的诚意,就要先丰富自己的知识;丰富知识就在于深入研究事物的原理。

3、君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人。

——《大学》大意:君子对于优点,要自己身上拥有以后再去要求别人;对于缺点,要自己身上没有以后再去批评别人。

4、所谓诚其意者,毋自欺也。

如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。

故君子必慎其独也。

——《大学》大意;使意念真诚的意思是说,不要自己欺骗自己。

要像厌恶腐臭的气味一样,要像喜爱美丽的女人一样,一切都发自内心。

所以,品德高尚的人哪怕是在一个人独处的时候,也一定会谨慎。

5、天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

——《中庸》大意:天赋予人的品德叫做“性”,遵循事物本性就叫做“道”,使人修养遵循道就叫做“教”。

6、博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

——《中庸》大意:广泛地学习知识,详细地询问事物发展的原因,慎重地加以思考,明确地辨别是非,踏实地去实践。

7、自诚明,谓之性;自明诚,谓之教。

诚则明矣,明则诚矣。

——《中庸》大意:由于诚恳而明白事理,这叫做天性;由于明白事理而做到诚恳,这是教育的结果。

真诚就会明白事理,能够明白事理也就能够做到真诚了。

8、上不怨天,下不尤人。

故君子居易以俟命,小人行险以徼幸。

中国传统文化的精髓中国传统文化深厚源远,蕴含着丰富的精髓。

这些传统文化的核心价值观和精神内涵,影响并贯穿着中国人民的生活和行为方式。

传统文化精髓的传承与弘扬,是维系中华民族文化血脉的重要使命,也是中华文化走向世界的基石。

尊老爱幼是中国传统文化的一大特点。

在中国,尊老是一种传统美德。

长辈的意见往往被认为是最为重要和正确的,年长者的意见往往会得到尊重和倾听。

这种尊老文化的传承有助于维系家庭和社会的和谐稳定,增进人与人之间的亲情和信任。

孝顺父母更是中国传统文化的基础。

“孝”是中华文化的重要精神之一,孝顺父母被奉为美德。

孝敬父母是家庭价值传统的基础,也是社会伦理道德的支柱。

中国古代有许多关于孝道的典故,如《孟子》中就有“孝悌为人之本,仁爱为人之术”之说,可见孝道对于中国文化的重要性。

勤劳朴素更是中国传统文化的精髓所在。

勤劳努力是中华文化的传统美德之一,中华文化中有“四百四十四,不过输家子;四百四十四,不如老鸦嘴”的说法,强调了勤劳的重要性。

朴素与勤劳相辅相成,帮助中国人民养成了节俭朴素的生活方式,不张扬不浮华,追求简单而平和的生活。

诚实守信更是中国传统文化的核心所在。

中国有“言而有信”、“言而有征”等俗语,强调言行一致,说话算数。

在中国的传统价值体系中,诚实守信是立身处世的标准。

只有做到真诚守信,才能建立起信任和友谊,才能赢得社会尊重和人心拥护。

尊重传统更是中国传统文化的重要组成部分。

中国传统文化历史悠久,博大精深,尊重传统是对历史文化的尊重,也是对先辈智慧的尊崇。

传统文化的传承和弘扬,让后人能够借鉴前贤,继承先烈,发扬传统优良文化,传承优秀传统,弘扬中华民族传统美德。

中国传统文化的精髓涵盖了尊老爱幼、孝道尊亲、勤劳朴素、诚实守信、尊重传统等多个方面。

这些传统文化价值观和精神内涵贯穿中国人的日常生活和社会行为,扎根于中华民族的文化血脉,普及于社会各个领域。

传统文化的精髓不仅是中华民族的文化底蕴,也是中华文明的灵魂。

中国传统文化精髓大智慧中国传统文化精髓50句1、天行健,君子以自强不息。

——《周易》译:作(为君子,应该有坚强的意志,永不止息的奋斗精神,努力加强自我修养,完成并发展自己的学业或事业,能这样做才体现了天的意志,不辜负宇宙给予君子的职责和才能。

2、勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

——《三国志》译:对任何一件事,不要因为它是很小的、不显眼的坏事就去做;相反,对于一些微小的。

却有益于别人的好事,不要因为它意义不大就不去做它。

3、君子之交淡如水,小人之交甘若醴。

——《庄子》译:君子之间的交往,像水一样的平淡、纯净,这样的友谊才会持久;往小人之间的交像甜酒一样的又浓又稠,但不会长久。

4、读书破万卷,下笔如有神。

——杜甫译:读书读得多,写起文章来就会笔下生花,像有神助一样。

5、羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义。

——《增广贤文》译:羊羔有跪下接受母乳的感恩举动,小乌鸦有衔食喂母鸦的情义,做子女的更要懂得孝顺父母。

6、见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

——《论语》译:见到有人在某一方面有超过自己的长处和优点,就虚心请教,认真学习,想办法赶上他,和他达到同一水准;见有人存在某种缺点或不足,就要冷静反省,看自己是不是也有他那样的缺点或不足。

7、己所不欲,勿施于人。

——《论语》译:自己不想要的(痛苦、灾难、祸事……,就不要把它强加到别人身上去。

8、当仁,不让于师。

——《论语》译:遇到应该做的好事,不能犹豫不决,即使老师在一旁,也应该抢著去做。

后发展为成语“当仁不让”。

9、君子欲讷于言而敏于行。

——《论语》译:君子不会夸夸其谈,做起事来却敏捷灵巧。

10、二人同心,其利断金;同心之言,其臭如兰。

——《周易》译:同心协办的人,他们的力量足以把坚硬的金属弄断;同心同德的人发表一致的意见,说服力强,人们就像嗅到芬芳的兰花香味,容易接受。

11、君子藏器于身,待时而动。

——《周易》译:君子就算有卓越的才能超群的技艺,也不会到处炫耀、卖弄。

而是在必要的时刻把才能或技艺施展出来。

中国传统文化的精髓是什么中国传统文化是中华民族数千年来文化的综合,是中国文化自信的源泉,是推进中华民族实现民族崛起和伟大复兴的源头活水,更是实现中国梦的根本动力。

我们必须树立高度的文化自信,树立更大的文化担当,去挖掘、继承和发扬我们中国传统文化的精华。

下面小编给大家简单介绍一下中国传统文化的精华。

1.中国传统文化是多种哲学思想完美融合的文化具有高度的包容性,而包容性就意味着这是一种有生命力和创造力的文化,中国文化有强大的同化和改造外来文化的能力,将外来文化的精华,吸收为中国固有的文化。

这是中国文化的强大的再造改造和吸收的特点。

中国传统文化中,有道家的自然,有儒家的仁爱,有墨家的无私大爱,有法家的严谨,有佛家慈爱和奉献等,这些都是中国传统文化中的优秀因子。

2.中国文化中有温情脉脉的仁爱文化这是以儒家学说为中心的仁者爱人的文化。

儒家文化更注重集体与个人的关系,更注重人伦之间的关系,他所倡导的己所不欲勿施于人、己欲达而达人己欲立而立人的忠恕之道,是中国人处理人际关系的金科玉律。

在当前,仍然有用!3.中国传统文化是注重现实的、强调脚踏实地的文化,中国传统文化更注重人的精神境界的提升相对于印度哲学的神学化,相对于西方的自然哲学,中国文化具有强调精神境界追求人的身心和谐的特征。

4.中国传统文化有以民为本的优秀传统在西周时期,以民为本的思想已经开始出现了萌芽,到了儒家学说的第二号人物,孟子那里,以民为本的思想达到了顶峰。

孟子的仁政和王道理想,就是建立在以民为本的思想上的。

5.中国传统文化中有崇尚诚信的有点中国人推崇诚实,在论语、中庸、大学和孟子等儒家的典籍中,诚是一种自然法则,而追求诚则是人的做人的法则。

因此,诚信是中国文化中的人伦法则。

6.中国传统文化崇尚正义中国哲学历来倡导义为上,要做符合社会道义正道的事情,在利益面前,要选择正义,而不是利益。

所以,义利之辨一直是中国传统文化的焦点所在。

7、中国文化倡导个人融于集体的家国意识传统文化认为,个人价值要在国家和社会中才能体现,所以中国人有浓厚的爱国主义思想和家国意识,正所谓家事国事天下事,事事关心,正所谓苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

中国传统文化精髓有哪些中国传统文化源远流长,历经千年传承,积淀了丰富的文化精髓。

这些文化精髓承载着中华民族的传统智慧和价值观念,深刻影响着中国人民的生活方式和思维模式。

在当今社会快节奏发展的背景下,传统文化的珍贵性更加凸显,下面我们就来探讨一下中国传统文化的精髓有哪些。

一、中华礼仪文化中国传统文化中的礼仪文化是其核心之一,体现了古代中国人对待他人的尊重和敬畏之心。

从古代至今,中国人一直注重礼仪之道,尊长敬老、尊师重教、团结友善的传统一直贯穿于中国人的生活中。

在各种场合中,中国人都会秉持礼尚往来、以礼待人的原则,形成了一套完整而独特的礼仪体系。

二、儒家思想儒家思想是中国传统文化的主要思想之一,强调仁爱、孝道、忠诚、诚信等观念。

儒家思想提倡君子之道,注重修身齐家治国平天下,强调人与人之间的关系和和谐共处。

儒家思想对中国人的道德品质和行为准则产生了深远的影响,成为中国传统文化中的重要组成部分。

三、道教思想道教思想强调顺应自然、顺其自然,追求心灵的平静和超脱。

道教主张“无为而治”,提倡隐逸清修、悟道修身,强调内在修养和心灵净化。

道教对中国传统文化的形成和发展起到了积极的促进作用,为中国人的心灵提供了一种超脱尘世的精神寄托。

四、佛教文化佛教文化是中国传统文化中的另一支重要力量,强调修身养性、慈悲为怀、舍己为人。

佛教思想对中国人的世俗生活和思维方式产生了深远的影响,引领着人们追求内心的平静与宁静,关注生命的价值和意义。

佛教文化在中国万千家庭中传承延续,为人们提供了一种宽容、包容的生活态度。

五、中国传统文学中国传统文学是中国文化的瑰宝,包括诗词、散文、小说、戏曲等各种文学形式。

中国古代文人雅士以博大精深的修辞才能,描绘出了一幅璀璨辉煌的文学图景。

中国传统文学作为中国文化的重要组成部分,承载着中华民族的文化记忆和精神传承,传达着人们对美好生活和人生意义的思考。

总结中国传统文化的精髓体现了中华民族的智慧和灵魂,是中华文明的重要组成部分。

中国传统文化的精髓

中国人民大学校长、博士生导师纪宝成

(摘自纪宝成校长4月2日在南京财经大学的演讲)

文化的特点是说高深就非常高深。

说具体,传统节日就是一种文化现象。

中国的传统文化博大精深,然而,新文化运动、西方学科制度的引进等,却使中国的传统文化受到了不应有的鄙视。

2005年,中国人民大学成立“国学院”,倡导国学教育,目的就是弘扬中国传统文化。

国人对传统文化的无知和破坏

当青年学生托福成绩达到令人惊异程度之时,却连中国的语言也难以理解,更不用说古文,很多学生连简单的古文也看不懂,一些博士论文在语言运用上十分不熟练,标点符号不会点,错别字连篇。

不少人谈到外国的事情时了解很多,但在谈到屈原、司马迁时知道的就很少,再了解司马迁和屈原讲过什么、写过什么时知道的人就更少。

文化大革命后,在政治上、思想上都进行了拨乱反正,但是在传统文化上却始终都没有矫正到位。

这种现象需要各方人士深刻反省。

从19世纪中叶开始,中国受到列强的欺凌,人民生活在水深火热之中,战败后割地赔款,中国人民的自尊心受到极大的伤害。

此时中国人民开始向西方学习,即“西学东渐”,开始了学习欧美的新文化运动,中国人民从蒙昧中走了出来,科学民主在中国大地上开始生根发芽。

然而新文化运动却对中国的传统文化采取了非常激烈的全盘否定态度,而且以后一代一代人把中国的落后都归咎于传统文化的落后。

以至于年轻一代对自己的文化丝毫没有自豪感。

这种状况令我们感到惊讶,外国人更为惊讶。

1913年,英国人庄士敦说:“当我们欧洲人开始惊异地发现中国的社会和政治思想、中国的道德伦理、中国的艺术和文学都有崇高价值的时候,中国人自己却开始学着把他们文化中这些伟大的产物加以不耐烦的鄙视,这是一个令人大惑不解的现象。

”

“新文化运动对于中华文化全盘否定的清华大学国学院四大领导之一的陈寅恪先生早就预言:

激情方式,将对日后的中国思想文化发展埋下深层的隐患”。

不幸而言中,它的确埋下了深层的隐患。