城建史最后堂课笔记

- 格式:doc

- 大小:2.82 MB

- 文档页数:3

中国建筑史笔记总结中国建筑史⼆.中国建筑史发展史中国⽂化的延续性:主体⽂化没有被外来⽂化打断。

四⼤⽂明古国,印度,两河流域,埃及,中国没有发⽣本质的变化地理的阻隔帕⽶尔⾼原,塔⾥⽊盆地长城营四周围⼟建造住所,封闭性的很好诠释,四合院,宫城匠:古代没有表⽰建筑师职业的词,只有匠,既要建城市,⼜要建住房,既要修⽔利,⼜要装饰建筑。

说明中国古代对建筑的不重视Architect archi=master tect是技术⼈员,⽽匠只有后半部分,没有master的意思空间观念:中⼼:⽅位:从星像来的,以北⽃星为中⼼,周围的星宿分为四组,分别⽤四个神兽来代表,青龙朱雀⽩虎⽞武,然后把天象投射到地⾯,分别代表东西南北中,随后都出现的五⾏,⼜与⽅位相对应,⾦⽊⽔⽕⼟,把天⽂地理⼈事全部整合成⼀个完整的体系,所以有了看天象知⼈事的说法,理论⽀撑,在天象中,北⽃星是指向北极星,所以以北为尊也找到⼀个根据。

另外⽇照理论体系,所以中国建筑⼀般以南北为中轴线,西周凤雏村遗址就能看出严格按南北中轴线布局。

⽽且在中国的理论体系中,没有上和下的尊卑观念,因此中国建筑没有往⾼发展,其实在汉就有楼阁,但以后这个趋势就慢慢抹杀掉了等级秩序:以儒家思想为理论依据,⼈分三六九等,不可逾越,为了加强皇权的统治。

所以建筑有严格的等级秩序,⽆论⽅位规模,还是颜⾊造型。

⽊构架形式:穿⽃式:⽤穿枋把柱⼦串联起来,形成⼀榀榀房架;檩条直接搁置在柱头上;在沿檩条⽅向,再⽤⽃枋把柱⼦串联起来。

从⽽形成了⼀个整体框架。

抬梁式:柱上搁置梁头,梁头上搁置檀条,梁上再⽤矮柱⽀起较短的梁,如此层叠⽽上,梁的总数可达3-5根。

当柱上采⽤⽃拱时,则梁头搁置于⽃拱上。

穿⽃式⽊构架⽤料⼩,整体性强,但柱⼦排列密,只有当室内空间尺度不⼤时(如居室、杂屋)才能使⽤;⽽抬梁式⽊构架可采⽤跨度较⼤的梁,以减少柱⼦的数量,取得室内较⼤的空间,所以适⽤于宫殿、庙宇等建筑。

井⼲式:将圆⽊或半圆⽊两端开凹槽,组合成矩形⽊框,层层相叠作为墙壁---实际是⽊承重结构墙。

![中国城建史复习整理资料[1]](https://uimg.taocdn.com/3607b91c657d27284b73f242336c1eb91a373392.webp)

中国城建史复习整理资料[1]

中国城建史可以追溯到古代,随着时间的推移,中国的城市建设也不断发展变化。

以下是中国城建史的重要事件和特点:

1. 古代城市建设:中国古代城市建设以城墙为主要特征,城墙的主要作用是防御外敌,保护城市中心区域。

古代城市通常沿用当地自然地势布局,如沿河、坡地等。

2. 唐宋时期的城市发展:唐宋时期的城市建设较为繁荣,城市规划和建筑技术有了较大的发展。

唐代的长安、宋代的汴京都是中国古代城市的代表。

3. 明清时期的城市建设:明清时期的城市建设发生了较大的变化,城墙不再是城市的主要特征,取而代之的是民居、商铺的建筑风格,这种风格称为“四合院”。

4. 近代城市的建设:20世纪初,随着西方现代化思想的影响,中国城市建设逐渐向西方化和现代化方向发展。

其中,北京城的全面改造和上海城的迅速崛起是中国城建史上最具代表性的事件。

5. 当代城市建设:当代城市建设强调人民城市,注重社会公益事业的建设,如造林绿化、城市景观塑造等。

同时,中国城市的发展也面临一系列的问题,如城市人口过剩、城市环境污染等。

屮国建窥史后很丘1、北方游牧民族有便于迁徙的轻木骨架覆以毛毡的毡包式居室:新疆维吾尔族居住的干旱有土墙平顶或土胚拱顶的房屋,清与西南大森林中有利于原木垒成的墙体“井干”式建筑,而全国大部分地区则使用木构架承重的建筑,这种建筑广泛分布与汉、满、朝鲜、回、侗白等民族的地区,是中国使用面最广、数量最多的一种建筑类型。

2、木架建筑的优势:1;取材方便2;适用性强3;有较强的抗震性4;施工速度快5;便于修缮、搬迁3、缺点;1、木材越来越稀少2、木架建筑易遭火灾3、无论是抬梁式还是穿斗式结构,都难以满足更大、更复杂的空间需求。

4、我国的木构建筑的结构体系主要有穿斗式与抬梁式两种。

5、穿斗式木架结构特点;用穿杭把柱子串联起来,形成木品木品的房架;禀条直接搁置在柱头上;再沿禀条方向,再用斗林把柱子串联起来。

6、抬梁式木构架的特点;柱上搁置梁头,梁头搁置禀条,梁头再用矮柱支起较短的梁,如此层叠而上,梁的总数可达3-5根。

当柱上采用斗拱时,则梁头搁置与斗拱上。

7、斗拱是中国木架建筑特有的结构部件,其作用是在柱子上伸出悬臂梁承托出檐部分重量。

8、台基;是室内地面高出与室外地面,以求达到防水、防潮和保持室内干燥洁净的目的。

台基上则按柱网安置石质柱础,其作用是保护柱子不受地下水上升侵蛀而导致腐烂。

9、中国古代单体建筑的特点是简明、真实、有机。

10、屋顶对建筑立面起着特别重耍的作用。

胆魄、平顶、囤顶、硬山、悬山、藏族平顶、毡包式圆顶、拱顶、fu 殿、歇山、卷棚、重殿。

11、中国建筑以群体组合见长。

宫殿、陵墓、坛庙、衙署、邸宅、佛寺、道观等都是众多单体建筑组合起来的建筑群。

庭院是中国古代建筑群体布局的灵魂。

12、中国古代两大主流哲学派别■儒家与道家都主张“天人合一”的思想。

在长期的历史发展过程中,这种思想促进了建筑与自然的相互协调与融合,从而是中国建筑有一种和环境融为一体的、如同从地中生出一般的气质。

13、建设者们主要从以下几个方面来处理建筑与环境的关系;1、善择基址2、因地制宜3、整治环境4、心理补偿14、建筑类型;1、居住建筑2、政权建筑及其附属设施3、礼制建筑4、宗教建筑5、商业与手工业建筑6、教育、文化、娱乐建筑7、园林与风景建筑8、市政建筑9、标志建筑10、防御建筑15、工官制度是中国古代中央集权与官本为体制的产物。

城市建设史总结主观题1.居民点人按生产,生活而形成的集聚定居地,包括各种等级,规模与职能(包括城市和乡村)。

2.城市:伴随着私有制和阶级分化出现的,是阶级对立,社会第二次劳动大分工的产物。

(手工业和商业从农业,畜牧业中区分出来)。

3.城:城,廓也,都邑之地,筑此以资保障也。

周围以城墙筑造,扼守交通要冲,具有防卫意义的据点。

筑城以为君,造廓以守民。

4.防御功能的“城”与专司商品交换的“市”结合在一起时,城市功能的合二为一,就形成了最早的意义较为完整的“城市”。

5.周礼。

考工记匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经途九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫。

6.价值:1.反映早期较完整的城市规划思想与体系。

2. 对后来的城市建设产生深远的影响。

7.影响:1.城市形态:只要地形许可,我国城市大多以方形为主。

2.路网结构:方格网式路网。

3.城市中心与中轴线:以宫殿为核心。

倡导择中论,以中心区的中轴线作为主轴线。

8.管子的城市建设思想:凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。

高勿近阜而水用足,低勿近水而沟防省。

因天材,就地利,故城廓不必中规矩,道路不必中准绳。

9.影响:打破单一的礼制形式,从城市功能出发,倡导理性思维和与自然环境和谐。

10.曹魏邺城:1.布局严谨,宫城为主体,中轴线直达城门。

2.官民不相参,等级森严。

3.继承左祖右社的古制。

4.一条横贯东西的干道,通向东西城门,把全城分为南北两部分。

北部为皇宫、禁苑和贵族居住区,南部为官衙和居民区,形成明确的分区。

5.道路呈棋盘式布局。

6.城市与水系,园林相结合。

平面图。

11.意义:开创都城严整布局的先例;官民不相参,等级森严。

道路正对城门,干道丁字相交于宫门前,使用轴线对称手法。

12.唐长安城规划:1.继承前人思想,将中轴对称手法运用到城市布局和各功能要素中去,强调秩序。

2.功能分区严明,官民不相参,结构清晰,道路严整,有利于管理城市。

3.在建设前有严密的规划和组织计划4.城市规模,道路宽度和坊里面积都大得惊人,超过正常使用的需要。

中建史第一章、我国古代原始居民点的形成1.原始的居住形式穴居、巢居、半穴居、地面建筑2.原始居民点的形成生产力的提高,开始了人类的第一次劳动大分工3.原始居民点的特点⑴都是成群的房屋及穴居的组合;⑵范围较大,居住较密集;⑶位置:一般都位于较高爽,土壤肥沃松软的地段,且靠近河湖水面;⑷开始有一定的功能分区(居住区、墓葬区、陶窑区),有了居住建筑和公共建筑的区别,并发展出了储藏空间;⑸建筑布局有一定的规律;⑹村落布局有统一的规划,十分注重防御,以壕沟和栅栏围护4.城市的产生生产力的提高,剩余产品出现,产生私有制,出现了人类的第二次劳动大分工第二章、殷周时代的城市1.商代的城市商城、殷墟,制铜技术的发展,商业开始兴盛,出现了专门的商人,货币贝壳的出现,阶级分化和对立在城址中有明显的反应2.商城我国目前最早的城市遗址,创造了版筑墙技术,这为地面建筑创造了有力条件;居室面积大小悬殊3.殷墟发现大量的夯土房屋台基,沿洹河两岸呈带状分布,当时有测定技术的水平,房屋的结构是由柱础支撑的高大的木构架,注意朝向和日照4.周代的城市沣镐二京、洛邑、成周遗址中发现瓦片5.城郭之制6.周代的城市制度《周礼考工记》(经途九轨指车轨的九倍,可并排走三辆车;市朝一夫,即市和朝各方百步,一夫指一农夫所受之100亩土地)7.道路分级经途九轨,环涂七轨,野涂五轨;环涂以为诸侯经涂,野涂以为都经涂。

前朝后寝制度8.早期城市存在明显的阶级差别和对立,与一般农村的差别不大第三章、春秋战国时代的城市1.社会概况奴隶制向封建制转变,铁工具出现和土地私有及地主土地所有制确立标志着社会生产力的进一步提高;商业交换的发展使一些封建主集中的都城或交通要道发展成繁荣的商业城市;城市的防御作用突出,这时期的城市既是政治中心,又是经济中心和军事中心;城市规模均较大,都城一般有城郭之分,有大量的人工夯土的高台;都有一定的城市规划思想作指导2.城市选址高毋近阜而水用足,下勿近水而沟防行3.城郭之分有的相重,如齐临淄;有的内外两重,如鲁国都城;有的并列,如燕下都、赵邯郸4.齐临淄最宏伟的古城,《管子》“凡侍者近宫,不仕与耕者近门,工贾近市”;淹城有王城。

1、中国城市产生的条件?1、生产力的发展。

2、私有制的出现,阶级的出现。

3、精神的发展。

4、战争。

5、夯筑技术。

2、中国城市形成的评判标准?一定规模(前提)一定的永久性大型建筑(实质)一定的手工生产场所和交换贸易场所或提供用于交换贸易的实物见证(实质)一定的城市基础设施(基础和保障)比较密集的居民居址(基础和保障)。

1夏朝:对城市的发掘还没发现商朝:郑州商城、安阳殷墟2郑州商城遗址:我国目前发现的最早的遗址夯土城墙宫殿市政设施功能分区3安阳殷墟遗址宫殿、宗庙王陵区其它4周都城建设西周:丰京、镐京东周:洛邑周王城的结构特点:环套,方九里;按方位主次布置不同性质分区;工程重心:南北中轴线(主轴线)东西—次轴线;作为宫城的前导,称为宫前区、外朝及宗教;路网:方格网突出宫城核心地位;前朝后寝。

5《考工记》所述王城规划制度原文:(1)“匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经涂九轨。

左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

” (2)“……庙门容大扃七个,闱门容小扃叁个,路门不容乘车之五个,应门二辙叁个。

(3)“内有九室,九嫔居之;外有九室,九卿朝焉。

九分其国,以为九分,九卿治之。

(4)“王宫门阿之制五·雉,宫隅之制七推,城隅之制九雉。

(5)“经纬九轨,环涂七轨,野涂五轨。

”简述西周的城市规划建设制度在《周礼.考工记》中规定的内容?(1)“匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经涂九轨。

左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

”建筑师丈量提地及建设城市。

每边长九里,每边开三个门,城内有九条直街、九条横街,为车轨的9倍,可并排走三辆车。

左边为祖庙,右边为社稷坛,前面为朝,后面为市,市与朝各方百步。

6周王城规划要点王城方九里,四面筑城垣,城系采取传统的以宫为中心的分区规划结构形式来规划的。

宫城置于城之中部,四面筑有宫垣,宫居中,按“前朝后市”,“左祖右社”之制,官署区设于外朝之南,各官署分列在城之南北中轴线两侧,以为宫廷区的前导。

《中国城市建设史》复习要点一、基础知识点●关于城市的理解:城市本身的含义就包括城与市双重意义:“城”是一种防御性构筑物;“市”是交换场所。

因此城市的出现应该具有商品经济以及防御功能的双重特征。

●了解几个古代城市的基本情况郑州商城是我国目前发现的最早的城市遗址,城市平面近似方形。

包括城外郊区在内总面积达 25 平方公里。

城墙为夯土墙,又厚又高。

西安是著名的古都,周王城丰京和镐京、秦咸阳、汉长安、隋唐长安等先后在此建都。

清代的票号的总号均设在山西,以平遥、太谷、祁县为突出,这三座城号称山西票号“三帮”。

●对几个基本概念的理解井田的基本单位是“夫”,即一农夫所受之一百亩耕地,被用来作为城市规划用地的基本单位。

“邑”泛指所有居民点,奴隶主居住的邑为大邑,四野农夫居住的邑为小邑;凡是有宗庙、君王统治者的邑称为都;中等规模的邑才设置市。

都城一般都有“城”与“廓”之分,有的相重,有的内外两重,有的并列。

●古代与城市规划相关的几个文献理解《周礼·考工记》是春秋战国时期对周朝城市建设经验的总结。

周代城制对中国古代城市有很大影响,它体现的是儒家思想,如城市的规模、形制等要按礼制的等级进行建设,城市布局方正严整,讲求秩序、体制、等级、尊卑等,对中国古代政治统治中心性质城市的城制有深远影响。

●了解我国当前规划法规的基本情况1989年12月26日,七届全国人大常委会通过了《中华人民共和国城市规划法》,1990年4月1日施行。

2007年10月28日全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国城乡规划法》,自2008年1月1日起施行。

二、古代规划相关文献阅读、释义●《考工记》中的王城规划制度:(1)“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”。

匠人营国指建筑师丈量土地和建设城市;方九里指每边长九里;旁三门指每边开三个门;国中九经九纬指城内有九条横街和九条竖街;经涂九轨指车轨的九倍,可并排走三辆车;左祖右社,即左为祖庙,右为社稷坛;市朝一夫,市与朝各占地一百亩。

070l104班城建史复习资料中国城市建设史第一篇古代部分绪论一、城市的起源l、在原始社会.随着农业的出现为标志的第一次人类劳动大分工.逐渐产生了原始的固定的居民点:2、最早的城市是人类社会在第二次劳动大分的的产物(商业手、工业是从农业中分离出来的)3.出现在从原始社会走向奴隶社会过渡到时期:4、城市是伴随着私有制和阶级产生的二、城市概念的变迁1.城与廓、市与井的区别城廓——城郭:城墙城郭之别:筑城以卫君.造郭以守民内之为城.外之为郭2、城市的原始定义:防御功能、商品交换的职能、固定的居民点3、城市社会时期城市定义的延伸城市的原始职能、一级法律实体、精神寓意4、现代城市的定义:·聚集一定数量的人口,以非农业活动为主·区别于农村的社会组织形式·是一定地域中经济、政治、文化的中心·要求相对集中·城市必须提供必要的物质设及良好的生态环境·根据共同的社会需要而进行各方面协调运转的社会实体·有继承和廷文化传统的使命第一章我国原始居民点的形成原始居民点初步且有城市最基本的集中的特征(城市最大特征是聚集)二、中国城市的形成我国城市是在原始杜会群体井向奴隶社会过渡的时期产生(公元前3000年——公元前2000年)大概在夏朝后期已基本形成(约公元前17世纪左右)河南偃师市二里关村古城——我田古代城市形成的城市。

商朝城市实例(公元前6一ll世纪)河南偃师市乡沟商城总体布局:富城居中、三套城墙、追求方正开创了以后历代都城多道城墙和宫城局中的先河.第二章殷周时代的城市西周的城建制度西周是我园古代城市规划思想最早形成的时代‘周札.考工记》记载:匠人营园.方九里,旁二门.国中九经九纬,经涂九轨.左祖右杜.前期后市.市朝一夫.(夫为面积,100宙:以左为尊.左祖)….经涂九轨.环涂七轨.野涂五轨.环涂以为诸侯经涂.野涂以为都经涂.‘周礼.考工记'记载的城市形制是儒家礼制思想的体现.3、城市建设体制a、三级城市系统:王城、都城、都邑各城的等级都是以2为等级差数,体现等级制度b、中国古代城市规划.·城市主体规划结构——三道城墙·礼制规划秩序一富城居中(中轴对称)·经纬涂道路系统C、影响从曹魏邺城、唐长安城到元大都和明清北京城.‘周礼.考工记'的城市形制对于中园古代都城的影响得到越来越完全的体现.第三章春秋战国时代的城市(战国纷飞,百家争鸣)l、赵邯郸特点:a、由宫城与大城两部分组成b、宫城独立成城,与大城相隔一段距离c、宫城由三个小城组成.成“品”字形.2、齐临淄特点:a、内外城组成b、内城镶嵌在外城西南角c、城市形态不规整d、城墙和道路并不很直.而是根据地形河流等自然条件灵活设计.尤其是东城墙c、体现了管子的规划思想3、淹城特点:a、三道城墙.分为王城、内城、外城b、三道城埔外都有护城河c、三道城墙都只有一个旱路城门,且不在一个方向.三、春秋战田时期域市发展和建设的特点l、城市数量激增.规模扩大2、城市经济职能增强.市民生活丰富多样3、出现了新的比较科学的城市规划理论4、列国都城一般由大小城组合.并有多种组合方式齐临淄——小城在大城一角鲁国曲阜——内外两重燕大都——大小城并联赵邯郸——人小城相隔一定距离第四章秦汉时代的城市1、秦咸阳:秦统一六团.都市急剧扩大规模到了无以加的程度咸阳之旁.二百里观二百七十复单道相连a、主要城市建设:六国宫室于渭水北岸;迁徙六国贵族和富豪十二万户于咸阳城:作朝官于渭南上林苑中b、特点:规模久.用地规模无法确定.人口将近百万.占地很广.布局较松散2、汉长安:是在长安、阳乡和建章乡的基础上发展起来的,追求规整a、规划布局与战田时期很不一样b、部分体现‘周礼考工记'的记载c、宫殿占据城市的很大空间d、居住实行“闾里制”.共有160个闾里3、东汉洛阳a、邙山.洛水b、“九六城”c、总面积约9.5平方公里d、12城门不均匀分布c、以南宫和北宫为主的宫殿占洛阳城总面l/3以上f’已不拘泥于‘周礼.考工记>的规制三、秦汉时期城市发展和建设的主要特点l、郡县制的推行.行政中心城市,得到了大量发展2、城市分布她地大为扩展3、众多商业中心城市兴起4、国际贸易城市也有了发展城市建设方面:居住实行“闾里制”.都城实行“多宫制”第五章三国至隋唐时期的城市l、曹魏邺城(“七五城”.东西七里,南北五里)a、平面图b、平面布局:平面呈横长方形.城市分成南北两部分.御苑一铜雀园兼具游赏与军事堡垒功能c、曹魏邶城规划特点·城市有了明确的功能分区;·宫城由多宫变为单一宫城.且位于城北正中·方格网状的道路系统·宫城与坊里不复相参的规整的坊里·中轴纵贯全城呈对称布置.这种手法对以后的都城分布有很大影响2、北魏洛阳(北魏孝文帝迁都洛阳)a、平面图b、城市布局c、规划特点:单一的宫城:三套城垣:宫城、内城、外城道路成方格状中轴线(自南向北.干道一衙署一宫城—御苑)全城寺院多.重视宗教d、意义。

城建史知识点城市建设是人类社会进步的重要标志之一,它不仅代表着人类对生活环境的改善,也体现了人们对社会组织和经济发展的追求。

城市建设的历史可以追溯到几千年前,通过对城建史的了解,我们可以更好地认识城市的演变和发展。

本文将从古代到现代,逐步分析城建史的几个关键知识点。

一、城市的起源人类最早的居住地是洞穴或简易的树屋,而城市的起源可以追溯到公元前4000年左右的古代文明。

最早的城市可能是古代的河谷文明,如尼罗河流域的埃及、幼发拉底河流域的美索不达米亚等地。

这些城市的出现,标志着人类开始有计划地建造居住地,并建立起相对完善的社会组织和管理体系。

二、城市的布局城市的布局是城建史中的重要内容,不同的城市有着不同的布局形式。

在古代,城市通常由城墙和内部的建筑物组成,城墙的主要作用是保护城市免受外敌的侵袭。

城市的内部布局通常分为中央区和周边区,中央区常常是城市的政治、经济和文化中心,而周边区则是居民的居住区。

另外,城市的布局还与地理环境和文化背景密切相关。

例如,中国的传统城市多以中轴线为布局形式,如北京的故宫和南京的中山陵。

这种布局形式反映了中国古代城市的政治和文化理念。

三、城市的交通城市的交通是城建史中另一个重要的部分。

古代城市的交通通常以步行和动物运输为主,随着交通工具的发展,人们开始使用船只和马车等交通工具。

而在现代,城市交通已经发展到了汽车、地铁、高铁等多种形式,并且交通网络越来越复杂和完善。

城市交通的发展对城市的发展和繁荣具有重要影响。

它不仅能够提高人们的生活质量,还可以促进城市的经济发展和文化交流。

四、城市的建筑城市的建筑是城建史中最为显著的一部分。

古代城市的建筑通常以寺庙、宫殿、城墙等为主,这些建筑物不仅是城市景观的重要组成部分,也是城市文化和历史的重要见证。

随着科技和文明的进步,城市建筑也发生了巨大的变化。

现代城市的建筑除了满足居民的生活需求外,还注重环保和可持续发展。

绿色建筑和智能建筑等新概念不断涌现,为城市的可持续发展提供了新的思路和方向。

《中国城市建设史》复习资料全《中国城市建设史》复习资料古代史篇(1—8章)第一章1、原始的居住形式有穴居、巢居、半穴居、地面建筑等。

(P2)2、中国城市产生的时间:原始社会解体并向奴隶社会过渡的时期产生的。

城市是伴随着私有制和阶级而产生的。

(P7)第二章1、名词解释:邑与都:邑并不仅是城市,而是泛指所有的居名点,都市奴隶主的驻地。

邑与市:并不是所有的邑都有市。

“市”与“井”:常常联系在一起,常称“市井”,因为市一定是在居名点中,即在邑中,而居名点中必然有井。

城与国:国与城的意义相同,城市防御性的构筑物。

城与廓(kuo):廓比城大,或城在廓内,城廓均是防御性的。

奴隶主贵族居城内,一般人民城外廓内。

城与市及城市:市指交易场所,城指防御城垣,有城的不一定全是市,市也不一定全有城墙,城与市的概念不同。

即私有制及阶级产生后,需要用城垣保护私有财产,需要专门的固定的交易场所,从而从一般的居名点(邑)中分化出来。

(P14)2、翻译“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”。

建筑师丈量土地及建筑城市。

每边长九里,每边开三门,城内有九条直街、九条横街,每条宽度为车轨的9倍,可以并排走三辆车。

王宫的左边是祖庙,右边是社稷坛,宫殿前面是群臣朝拜的地方,后面是市场。

市场和朝拜处各方百步(边长一百步的正方形)。

3、周代建筑已广泛采用油漆,色彩也有等级规定,天子柱瓦用丹色,诸侯用黑色。

(P15)第五章三国至唐朝时期的城市1、曹魏邺城的规划(1)曹魏邺城复原想象图 P38复原图特点:(2)总结:宫城有多个宫城变成单一宫城,且位于城北正中,中轴线纵贯全城呈对称布置,方格网状的道路系统和宫城与坊里“不复相参”的规整的坊里,这都说明儒家的礼制思想,从邺城开始在城市建设中的强化和运用。

2、隋唐长安的城市规划思想 P55优点:(1)隋唐长安的规划,仍是继承了中国古代都城规划的传统,由于完全是新建,这种传统的布局方式表现得更为突出,而且有所发展。

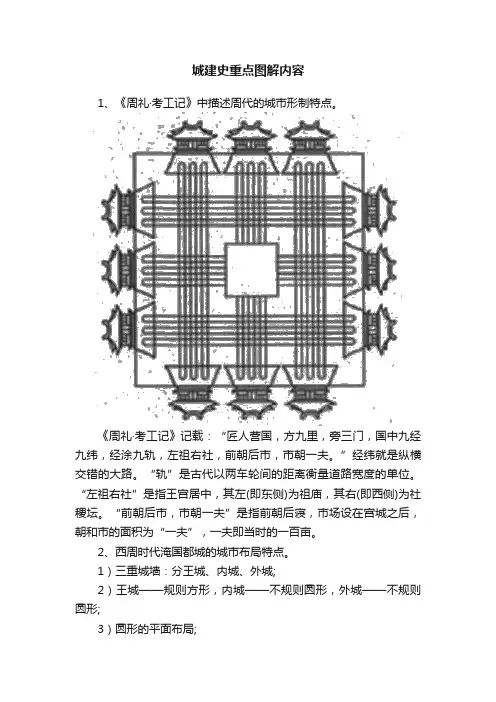

城建史重点图解内容1、《周礼·考工记》中描述周代的城市形制特点。

《周礼·考工记》记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫。

”经纬就是纵横交错的大路。

“轨”是古代以两车轮间的距离衡量道路宽度的单位。

“左祖右社”是指王宫居中,其左(即东侧)为祖庙,其右(即西侧)为社稷坛。

“前朝后市,市朝一夫”是指前朝后寝,市场设在宫城之后,朝和市的面积为“一夫”,一夫即当时的一百亩。

2、西周时代淹国都城的城市布局特点。

1)三重城墙:分王城、内城、外城;2)王城——规则方形,内城——不规则圆形,外城——不规则圆形;3)圆形的平面布局;4)三道城墙外都有护城河,内外城的护城河水面宽广。

1、继承了古代的城与廓、宫城与外城的区分,且功能分区更为明确,宫城和坊里不穿插,充分体现了阶级对立和等级制度的森严;2、首次中轴线对称布局的方式由宫城建筑群扩展到整个城市,这种手法是中国古代城市城市规划布局艺术性的重要开端,对以后城市建设有重要的影响;3、宫殿部分建筑严整,前为朝廷,后为起居用房,城内的园囿与防御功能结合;4、里坊制度更完善。

5、集中设市。

4、北魏洛阳都城,总结其城市建设的特点。

1、和前代相比,北魏洛阳城最重要的变化是在宫殿方面废除了东汉以来分为南北两宫的制度,建立了单一的宫城。

采用郭城——内城——宫城三城相套布局方式,平面呈一规整的长方形,四面筑围墙,南北长约1400米,东西宽约660米。

2、宫城居中,并以此为中心形成体现尊卑关系和礼制营国制度的南北空间序列轴线,全城呈中轴对称格局。

3、秉承城郭之制,内城以政治活动区,郭城以市(大市(城西)、小市(城东)、四通市(城南门外))为核心形成经济活动区。

以里坊(320个)为单位组织一般居住,每个“里”的平面都成正方形,四周筑围墙,划分得十分整齐和严密,管理严格,里坊制度更完善。

4、继承营国制度的左祖右社,前朝后寝,井田方格系统。

第一章城市的起源现代意义的人类出现(五万年前)→部落居民点(一万五千年前)→农业居民点(一万二千年前) →城市出现(公元前4000—公元前3000年前)一.穴居、巢居、部落民族l 旧石器时代人类的生活居无定所。

l 中石器时代出现了部落居民点,但人们的居所仍经常变动。

l 距今一万五千年前(中石器时代)部落居民点出现。

二.农业居民点l 新石器时代产生第一次社会大分工,人类开始进入永久的定居生活。

世界范围内最早的农业定居点主要分布在几条河流域:尼罗河、长江和黄河、恒河、幼发拉底河和底格里斯河等。

l 埃及的居民点形式。

三.城市的产生l 手工业从农业中分离出来,产生了第二次社会大分工。

l 有了第二次社会大分工,随后出现了以交换为目的的生产-----商品生产,于是出现了专门从事商品交换的阶级-----商人。

l 手工业者和商人通过生产和出售商品牟利,摆脱了对土地的依赖,选择交通便利的地方聚居,逐渐形成最早的城市雏形。

l 第一批城市诞生于公元前4000---公元前3000年。

第二章古埃及的城市一。

社会背景1. 地理位置:位于非洲东北部、尼罗河下游,是非洲与欧洲、亚洲接壤的唯一国家。

2. 环境与文化:土地肥沃,可供耕耘,成为人类文明的摇篮。

法老是古埃及集王权与神权为一身的最高统治者。

3. 古埃及分为四个历史时期:最早尼罗河流域是一些奴隶制小国,公元前3500年在埃及成立了上埃及和下埃及,经过战争在公元前3200年埃及统一。

公元前3200年-----公元前2400年古王国时期孟菲斯(首都)公元前2400年-----公元前1580年中王国时期卡洪城公元前1580年-----公元前1150年新王国时期阿玛纳城公元前1150年------公元前30年晚期4 .建设情况:古埃及重视陵墓、庙宇等建筑,不重视世俗生活。

建造了花岗石质陵墓----金字塔,而城市住房仅用粘土、土坯、芦苇等材料,不耐久。

二。

城市概况1.孟菲斯城:▪古王国时期的城市,在尼罗河三角洲的最南端。

古代城市的形成【原始居民点的形成】●人类居住的形式由流动的原始群落发展到固定的居民点,其间经历了数十万年的岁月。

●距今七、八千年的新石器时代,我国广大地区进入氏族社会。

农业从狩猎、牧业中分离出来,实现了人类第一次社会大分工。

农业的出现,使人们的生活有了一定物质基础,组成氏族公社的先民开始聚族而居,形成固定的居民点——村落。

【原始居民点的特点】1、位置:一般都选在背山面水的高爽地段。

2、规模:一般范围较大,分布和居住较密集。

3、由成群成片的房屋建筑组合而成:房屋建造方式多种多样,具有代表性的有两种:木骨泥墙房屋和干栏式桩上建筑。

4、开始形成一定的功能分区。

【中国城市产生的时期】●起源:我国最早城市是产生于原始社会末期,也即是原始社会向奴隶社会的过渡时期。

这个时期,从考古文化上说,大体相当于“龙山文化”时期(公元前3000—前2000年);从我国历史上说,相当于从传说中的黄帝时代,经尧、舜、禹直到夏朝前期。

其间经历数百年之久。

●作为刚开始时产生的城市,其规模一般都还不够大,内部设施也很不完善,远不能与今天意义的城市相提并论,还不可能成为一个地区的政治,经济,文化中心,严格说来是些城堡。

这一萌芽时期产生的城市称为“雏形城市”。

●我国早期城市从原始社会末期开始产生以后,但还不能认为其就此已经形成。

经过夏朝中前期300年左右的发展,大体至夏朝后期已基本形成。

●美国着名城市规划理论家刘易斯·芒福德在《城市发展史》一书中谈到国外最早城市产生的时期时这样写道:“城市,作为一种明确的新事物,开始出现在旧——新石器文化的社区中。

”又说“目前已知的最古老的城市遗址,大部分都起始于公元前3000年,前推后移不多的几个世纪。

”【我国城市产生的条件】(生产力+私有制和阶级分化+精神文化+战争+夯筑技术)1、生产力的发展是城市得以产生的基础。

农业的发展,促进了手工业发展并与农业相分离,发生了社会第二次大分工。

2、其次是私有制的出现和社会成员的阶级分化。

建筑理论与历史笔记整理讲课:常青ps黑字为上课内容,黑粗体是老师在黑板上写的标题,蓝字是我的一点补充说明,红字是我后来能够想起的期末考试选择填空部分。

另附缪朴的《中国传统建筑的十三个特征》和有一堂课上拍的部分幻灯照片以及最后一堂课的复习笔记(基本上是以前课堂上讲过的,我懒的再输入一边了)和一次讲座笔记。

照片拍的不是很清楚,笔记有点散,老师讲的很快,听不懂的就照着说的记了,错误的地方还请见谅。

希望笔记对你有所帮助,祝你成功!课程大纲(按照我的理解认为重点的,理出的一条线,供你参考)◆建筑史观(第一讲、第二讲):这门课的意义◆建筑意匠(第三讲~第六讲):从中国传统木构建筑延续性的基本特征追究成因(地理、文化)◆建筑演变(第七讲~第十一讲)演变的现象(第七讲):延续中的变异演变的成因(第八讲~第十一讲):丝绸之路:魏晋南北朝(第八讲、第九讲)西风东渐:中国近代建筑(第十讲、第十一讲)◆建筑保护(第十二讲)ps 常青推荐的书目:《华夏意匠》,《后现代建筑语言》,《大乘的建筑观》李祖元汉宝德,《园冶注释》,《西方的没落》,《斗拱的起源》斯宾格勒,《清式营造则例》,《浮生六记》,《中国传统建筑的十三个特征》缪朴(《建筑师》36,40),<<Theoringzing a New Agenda for Architecture>>其中缪朴的《中国传统建筑的十三个特征》在上课过程中要求我们都读过<<Theoringzing a New Agenda for Architecture>>为研究生教材,常青老师特别推荐考试:期中论文《中国传统木构建筑的特征》期末考试选择填空:上课笔记中内容作图题:(意象作图)1.《中国传统木构建筑特征》 2.《21世纪外滩印象》作文题:《从国家大剧院看保罗•;;安德鲁的建筑历史观》ps.常青认为这门课的评分应当是论文的形式而非考试,考试是学校安排,迫不得以的。

一、填空+二、单选1.原始社会的居住方式:穴居、树居①旧石器时代:自然采集与渔猎巢居及穴居山顶洞人及广西柳江人②中石器时代(仰韶文化):农业与畜牧业狩猎业分开人类历史上第一次劳动分工以农业为主的固定居民点③新石器时代(龙山文化):农业发展大规模村落河南淇水沿岸甘肃渭河沿岸西安半坡遗址河南新郑裴李岗是中原地区中等规模的聚落遗址代表。

长江流域(浙江余姚河姆渡遗址)2.原始的居住形式:穴居、巢居、半穴居、地面建筑等①穴居:北方木骨泥墙式—黄河流域(窑洞)②巢居:南方竹林干阑式—长江流域(河姆渡遗址)③半穴居:穴居与巢居形式的一种结合(半坡遗址)④地面建筑:实际上接近半穴居的形式,穴更浅(半坡遗址后期)3.原始居民点选址特征:①农业生产成为主要的生产方式,氏族部落形成,产生聚族而居的固定居民点;②形成成群的房屋及穴居的组合;③选址选在较为高爽、土壤肥沃松软的地段,靠近河湖水面。

4.城市的产生:城市是在原始社会解体并向奴隶社会过渡的时期产生的,城市是伴随着私有制和阶级而产生的。

中国最早的城市出现与公元前3500年—公元前3000年,原始社会后期。

中国古代朝代起始于夏代(奴隶制社会)5.殷周时代的城市:①商城(郑州):我国目前发现的最早的城市遗址;包括城外郊区在内总面积达25平方公里的古代大城;平面近似方形;城墙为夯土墙,又厚又高,版筑墙技术为地面建筑创造了有利条件,是建筑技术上的一大进步;城市内外有宫殿、居民住宅区、制骨、制陶铸铁等手工业作坊、农民居民点及墓葬区。

②殷墟(安阳小屯):河南安阳西北部小屯村附近的洹河南岸,为晚期商代遗址;洹河两岸十余里的范围内分布有大量遗迹,有宫室、庙宇、住宅、坟墓、窖、地牢等(甲骨文);房屋结构多数为“茅茨土阶”(即茅草盖的屋顶,泥土砌的台阶)。

6.春秋战国时代重要的都城:战国各国都城均较大,燕下都、赵邯郸、齐临淄、楚郢都、鲁城、郑韩故城、淹城。

Ⅰ燕下都:河北易县,是现存战国最大的城市遗址。

原始居民点的形成与城市的产生一、原始居民点的形成原始社会后期,随着社会生产力的发展,人类社会的社会组织形式从“血缘家族”到“定居文明”。

新石器时代中期,第一次社会大分工(农业与畜牧业的分工)使以原始农业为主要生产方式的固定居民点产生。

公元前7000——4000年,产生土地耕作者居民点。

地点:尼罗河、底格里斯河、幼发拉底河、印度河、黄河流域。

国家:埃及、巴勒斯坦、叙利亚、美索不达米亚、印度、中国等。

原始居民点的特点:选择基址:山之阳,水之阴,地势高亢,土地肥沃,自然环境条件好。

布局特点:有简单分区,一般包括居住区,制陶工场,公共墓地,公共活动场所,有防御工事、壕沟和围墙。

二、城市的产生金属工具的使用,使手工业从农业中分化出来,产生第二次社会大分工,出现了商品生产。

不从事生产的“商人”的出现,标志着第三次社会大分工产生,城市随之开始形成。

最早的城市产生于公元前4000——3000年,是在原始社会向奴隶制社会过渡时期产生的。

城市是人类文明史的重要组成部分,最早的城市是人类劳动大分工的产物三、城市的形成条件•经济条件:有广大的农村,提供城市赖以生存的经济基础和物质财富。

•社会条件:有一定的社会组织条件和制度。

•自然条件:具有较好的自然条件、基址、物质资源。

•技术条件:有一定的生产技术和掌握这些技术的人。

•规划条件:按一定的目标与要求,应社会发展需要进行建设。

在5000多年的文明史中,人类社会经历了漫长的农业经济时代,工业经济时代只有近300年的历史中国城市建设史中国的远古城市四千多年前,当父系氏族公社向奴隶社会过渡阶段中,我国开始出现了具有一定规划格局的“城”的雏形----部落和部落联盟的城堡。

我国古代城市形成的三个发展阶段:. “聚”、“邑”的形成《史纪·五帝记》:“舜一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”。

.“城”的产生《吴越春秋》:“鲧,筑城以卫君,造廓以守民”“城”----土地、鼎、戟. “城”与“市”的结合从“大同”到“小康”,标志着私有制的产生。

重点在古代史部分

《周力考工记》翻译元代体现

近代史就三个重点城市中的一个

现代史名词解释

规划家管子因地制宜城市建设特点城郭之制

请咸阳不怎么考关键是对什么表达什么思想的掌握中轴线的掌握

绘制城市简图注意双城

西汉长安和东汉洛阳的特点和比较

名词解释

三国至隋唐注意重点的城市

规整市场里坊制

城市比较重点的都城

曹邺城的规划的进步书上有原题

名词解释坊里制等重要的

宋元:

元大都最完整体现周礼

很重要!!!

北宋东京的规划特点

四水灌都城市水体!!!

平江图

知识点一定要覆盖到要有了解

名词解释

礼制里坊制等抓主要都城

明清时候的重点太少了….. 宗教

故宫!!!!! 轴线——怎样循序渐进!!!!!!

中国古代规划的总结重点多但是考的不是很多

注意还是周力考工记管子很重要

论述:形制的形成和变化以及城市的规划和变化!!!!!!!

城市选址的重要性!!!!!!!特征和原因。

水体和城市的关系的原因和解释

我国古代里坊制的或论述是怎样形成的怎样体现怎样演变的最终形成什么或名词

论述中轴线

前六讲会主要考点

近代

上海

青岛是古代城市的代表“三个代表”搞清楚

南通注意解释!!!!

城市的共同特征和区别也就是比较找出普遍规律

其他的租借城市独占城市交通城市等这些特殊城市的了解现代唯一梁陈思想!!!!。