(完整版)太阳逐时辐射强度计算实例

- 格式:docx

- 大小:17.79 KB

- 文档页数:2

入射太阳辐射计算

入射太阳辐射的计算涉及到多个因素,包括太阳辐射强度、地球与太阳的距离、地球表面的大小和形状等。

以下是一个简化的计算方法:

1. 首先,我们需要知道太阳辐射强度。

太阳辐射强度是指太阳在单位面积上产生的能量。

根据太阳光谱,太阳辐射强度在可见光区域(波长约为400-700纳米)约为1.5千瓦/平方米(kW/m²)。

2. 接下来,我们需要考虑地球与太阳的距离。

太阳与地球的距离约为1.5×10¹¹米。

这个距离会影响太阳辐射到达地球时的强度。

根据平方反比定律,太阳辐射强度与距离的平方成反比,即辐射强度= 初始辐射强度/ (距离²)。

3. 然后,我们需要考虑地球表面的大小和形状。

地球的半径约为6.37×10⁶米。

假设地球表面是一个平坦的圆形区域,我们可以计算出地球表面的面积为4πr²,其中r为地球半径。

4. 最后,我们可以计算入射太阳辐射的总能量。

入射太阳辐射的总能量= 太阳辐射强度×地球表面面积×阳光直射时间。

阳光直射时间可以根据地理位置和季节进行调整。

一般来说,阳光直射时间在赤道地区约为12小时,而在极地地区则接近0小时。

需要注意的是,这个计算方法是一个简化的模型,实际情况下,入射太阳辐射的计算要复杂得多,需要考虑诸如大气层的影响、地球自转、季节变化等多种因素。

此外,本文中的数值仅供参考,实际辐射强度和计算结果可能会有所差异。

各种太阳辐射量的计算公式评述

太阳辐射是指太阳向地球发出的电磁辐射。

它可以按照不同的波长和能量分类,常见的有紫外线、可见光和红外线。

这些太阳辐射对地球有着重要的作用,例如提供地球的能量来源、调节气候和生物活动。

为了研究太阳辐射的影响,科学家们常常需要计算各种太阳辐射量。

常见的计算公式有:

紫外线辐射量:紫外线辐射量可以用来衡量太阳紫外线辐射的强度。

可以使用以下公式来计算紫外线辐射量:Euv=Es*kuv

其中,Euv是紫外线辐射量,单位是瓦特;Es是太阳的发射率,单位是瓦特/平方米;kuv是紫外线吸收系数,取决于大气的构成。

可见光辐射量:可见光辐射量可以用来衡量太阳可见光辐射的强度。

可以使用以下公式来计算可见光辐射量:Evis=Es*kvis

其中,Evis是可见光辐射量,单位是瓦特;Es是太阳的发射率,单位是瓦特/平方米;kvis是可见光吸收系数,取决于大气的构成。

红外线辐射量:红外线辐射量可以用来衡量太阳红外线辐射的强度。

可以使用以下公式来计算红外线辐射量:Eir=Es*kir

其中,Eir是红外线辐射量,单位是瓦特;Es是太阳的发射率,单位是瓦特/平方米;kir是红外线吸收系数,取决于大气的构成。

以上是常见的几种太阳辐射量的计算公式。

注意,这些公式均假设在空气中不存在遮挡。

如果存在遮挡,则需要考虑遮挡因素,调整计算公式。

另外,这些计算公式仅适用于太阳辐射,如果需要计算地球反射的辐射或其他来源的辐射,则需要使用不同的公式。

总的来说,各种太阳辐射量的计算公式是用来衡量太阳辐射的强度的重要工具,在气候研究、能源管理和其他领域都有广泛应用。

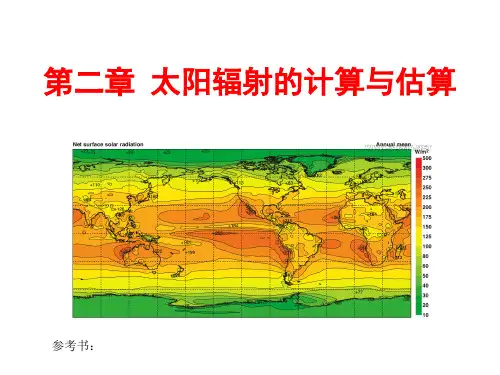

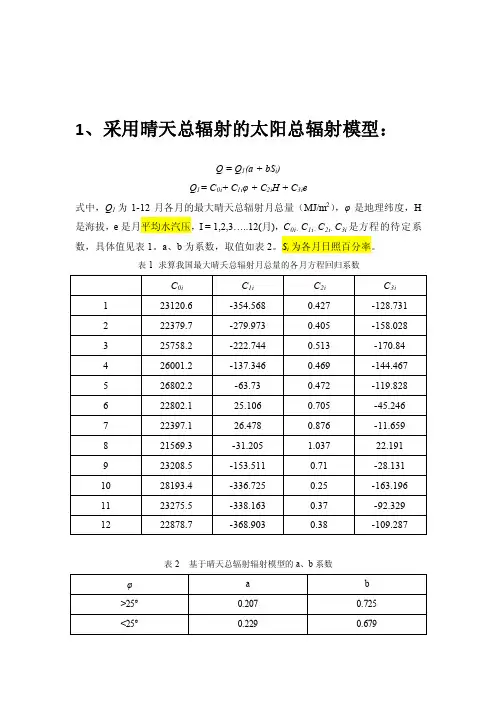

1、采用晴天总辐射的太阳总辐射模型:Q = Q1(a + bS i)Q1= C0i+ C1iφ + C2i H + C3i e式中,Q1为1-12月各月的最大晴天总辐射月总量(MJ/m2),φ是地理纬度,H 是海拔,e是月平均水汽压,I = 1,2,3…..12(月),C0i、C1i、C2i、C3i是方程的待定系数,具体值见表1。

a、b为系数,取值如表2。

S i为各月日照百分率。

表1 求算我国最大晴夭总辐射月总量的各月方程回归系数表2 基于晴天总辐射辐射模型的a、b系数2、天文辐射太阳总辐射计算方法Q = Q0(a + bS)Q为总辐射,Q0为天文辐射,a、b为系数,S为日照百分率。

天文辐射Q0的计算方法为:Q0=TS0/πρ2(ω0sinφsinδ+cosφcosδsinω0)T 为一天的长度(24h);S0为太阳常数(1367W/m2);φ为当地纬度;δ为赤纬;ω0为可照时间;ρ为日地距离常数。

赤纬δ的计算方法:δ(deg)=[0.006918-0.399912cos(b)+0.070257sin(b)-0.006758cos(2b)+0.000907si n(2b)-0.002697cos(3b)+0.00148sin(3b)](180/pi)其中δ的单位为度(deg);pi=3.1415926为圆周率;b(deg)=360N/365,单位为度(deg);N为日数,自1月1日开始计算。

日地距离常数ρ:日地距离(Earth-Sun Distance)其最大值为15 210万千米(地球处于远日点);最小值为14 710万千米(地球处于近日点);平均值为14 960万千米;这就是一个天文单位,1976年国际天文学联合会把它确定为149597870千米,并从1984年起用。

按此距离计算,太阳光到达地球表面只需8分18秒。

ρ = 149597870700米。

倾斜面上辐射量的计算直接辅射倾斜面上的直射辐照度可利用下式求出:S(β,α)= Sm·cosθ式中θ是太阳光线对倾斜面的入射角,可由下式得出:cosθ=cosβSinh+Sinβcoshcos(Ψ-α)式中β是倾斜面与水平面间的夹角,h是太阳高度角,Ψ是太阳的方位角,α是倾斜面的方位角,方位角从正南算起,向西为正,向东为负。

对于水平面来说,由于β=0,所以cosθ=Sinh,因此:S(0,0)= Sm·Sinh设K S=S(β,α)/S(0,0),将前面的公式代入,则有:K S=cosθ/Sinh=cosβ+Sinβ·cos(Ψ-α) /tanhK S称为换算系数。

有了K S值,根据水平面上的辐射值很容易求出倾斜面的辐射值。

对于不同时段的曝辐射量,也是如此。

只时求算K S时,Ψ、α、h等值要代入相应时段的平均值。

当计算较长时段内的曝辐射量时,如日总量,使用换算系数也很方便,只是这时的K S值应从实测值中得出,而不能用上述几何关系计算出来。

对于实用来说,用月平均日总量的K S值最方便,它比个别日子的K S值对云量和透明状况的依赖性更少。

其他影响K S的因子是地点的纬度、倾斜面的朝向和月份等。

表13给出了不同纬度三种倾斜角度月平均日总量的K S值。

散射辐射朝向倾斜面上的散射辐照度,困难要大得多。

通常的解决办法是假定辐射是各向同性的,即呈均匀分布。

这样,散射辐照度E d↓和反射辐照度E r↑可按下列公式计算。

E d↓(β,α)= E d↓(1+ Cosβ)/2E r↑(β,α)= E r↑(1- Cosβ)/2式中E d↓和E r↑是水面上的散射和反射辐照度。

不过,用下式根据水平面上的散射辐照度计算倾斜面上的散射辐照度,要比利用各向同性的假设更准确此。

E d↓(β,α)+ E r↑(β,α)=K(E d+ E r)·E d↓换算系数K(E d+E r)是在各种太阳高度角和方位角下,用总辐射表对各种倾斜表面上的散射辐照度和反射辐照度进行实测的结果确定的。

太阳辐射强度的计算公式可以分为直射强度和散射强度的计算。

太阳辐射直射强度的计算公式为:

I_B = I_DN * cos(i_s) = I_0 * P_1^(1/sin(α_s)) * cos(i_s)

其中,I_B是与水平面成任意夹角的斜面接受太阳辐射的直射强度(W/m2);I_DN是太阳辐射到达地表平面时的强度(W/m2);i_s是太阳直射光线与采光表面的法线夹角;P_1是大气通过率,又称大气透明系数,其物理意义是当太阳高度角为90度时,到达地面的大气辐射强度与大气层外表面太阳辐射之比。

对于散射强度的计算,可以使用辐射强度计算公式:I=E/A,其中I是辐射强度,E是发射的能量,A是作为单位面积收到辐射能量的面积。

另外,太阳辐射的总强度可以通过直射强度和散射强度的叠加来计算。

需要注意的是,这些公式中的参数可能会受到地理位置、时间、天气等因素的影响,因此在实际应用中需要根据具体情况进行调整和修正。

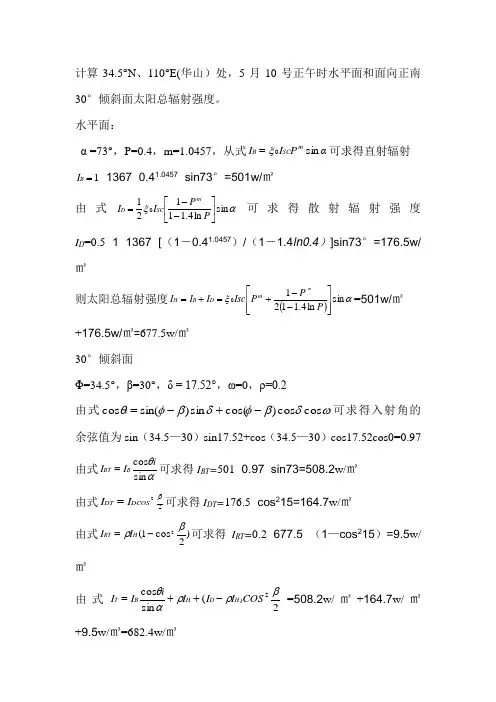

计算34.5°N 、110°E(华山)处,5月10号正午时水平面和面向正南30°倾斜面太阳总辐射强度。

水平面:α =73°,P=0.4,m=1.0457,从式αP I I m SC B sin 0ξ=可求得直射辐射 1=B I ×1367×0.41.0457×sin73°=501w/㎡由式αξs i n ln 4.111210⎥⎦⎤⎢⎣⎡--=P P I I m SC D 可求得散射辐射强度I D =0.5×1×1367×[(1-0.41.0457)/(1-1.4ln0.4)]sin73°=176.5w/㎡则太阳总辐射强度()αξsin ln 4.11210⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡--+=+=P P P Isc I I I m m D B H =501w/㎡ +176.5w/㎡=677.5w/㎡30°倾斜面Φ=34.5°,β=30°,δ = 17.52°,ω=0,ρ=0.2由式ωδβφδβφθco s co s )co s(sin )sin (co s-+-=i 可求得入射角的余弦值为sin (34.5—30)sin17.52+cos (34.5—30)cos17.52cos0=0.97由式αθsin cos i I I B BT =可求得I BT =501×0.97÷sin73=508.2w/㎡ 由式22βDCOS DT I I =可求得I DT =176.5×cos 215=164.7w/㎡ 由式)2cos 1(2βρ-=H RT I I 可求得I RT =0.2×677.5×(1—cos 215)=9.5w/㎡由式2(s i n c o s 2)βρραθC O S I I I i I I H D H B T -++==508.2w/㎡+164.7w/㎡+9.5w/㎡=682.4w/㎡计算南京市31.8°N 、118.7°E ,6月22号夏至日正午时水平面和面向正南30°倾斜面太阳总辐射强度。

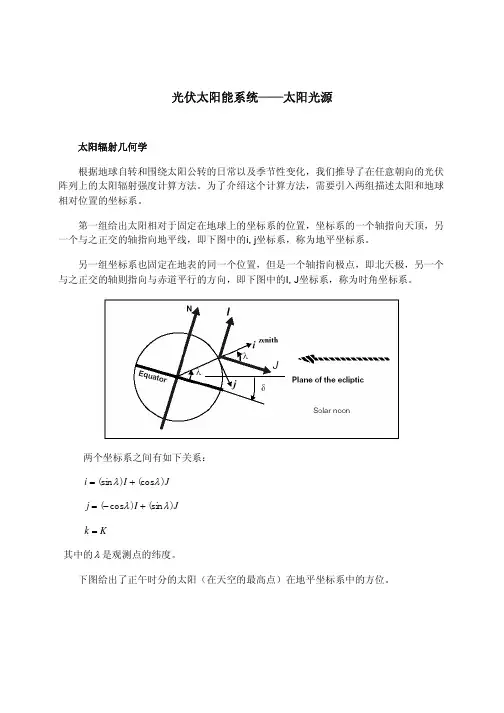

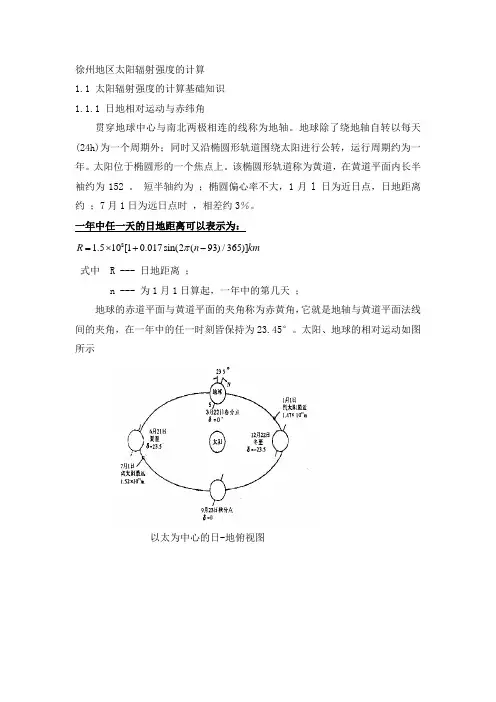

徐州地区太阳辐射强度的计算 1.1 太阳辐射强度的计算基础知识 1.1.1 日地相对运动与赤纬角贯穿地球中心与南北两极相连的线称为地轴。

地球除了绕地轴自转以每天(24h)为一个周期外;同时又沿椭圆形轨道围绕太阳进行公转,运行周期约为一年。

太阳位于椭圆形的一个焦点上。

该椭圆形轨道称为黄道,在黄道平面内长半袖约为152 。

短半轴约为 ;椭圆偏心率不大,1月l 日为近日点,日地距离约 ;7月1日为远日点时 ,相差约3%。

一年中任一天的日地距离可以表示为:81.510[10.017sin(2(93)/365)]R n km π=⨯+-式中 R --- 日地距离 ;n --- 为1月1日算起,一年中的第几天 ;地球的赤道平面与黄道平面的夹角称为赤黄角,它就是地轴与黄道平面法线间的夹角,在一年中的任一时刻皆保持为23.45°。

太阳、地球的相对运动如图所示以太为中心的日-地俯视图以地球为中心的俯视图在地球上任一位置观察太阳在天空中每天的视运动是以年为周期性变化的,并取决于太阳赤纬角的大小。

赤纬角δ即正午时的太阳光与地球赤道平面间的夹角。

取赤道向北为正方向,而向南为负方向,用δ表示。

赤纬角δ从+23.45°到-23.45°变化,它导致地球表面上太阳辐射入射角的变化,使白天的长短随季节性有所不同。

在赤道地区,从太阳升起到日落的持续时间为12h。

但在较高纬度地区,不同季节其昼长就有相当大变化。

赤纬角δ是地球围绕太阳运行规律造成的,它使地球上不同的地理位置所接受到的太阳入射光线方向不同,从而形成地球上一年有四季的变化。

一年中有四个特殊日期,即:夏至、冬至、春分、秋分。

北半球夏至(6月21日或22日)阳光正射北回归线赤纬角δ=23.45°;北半球冬至(12月22日或21日),太阳光线正射南回归线,δ=-23.45°;春分(3月20日或21日)和秋分(9月22日或23日)太阳正射赤道,赤纬角都为零,地球南北半球昼夜长度相等。

太阳能辐射量及重要公式及数据

太阳能辐射量由太阳辐射能、大气辐射和地面反射等组成。

太阳辐射能是指太阳向地球表面发射的能量,包括太阳光辐射和热辐射;大气辐射是指大气层中各种气体和云层对太阳辐射能的吸收和散射;地面反射是指地面对入射太阳辐射能的反射。

综合考虑这些因素,可以得到太阳能辐射量的具体数值。

太阳能辐射量的重要公式有太阳辐射度公式和日射量计算公式。

太阳辐射度公式可以用来计算太阳直射辐射和太阳总辐射。

太阳直射辐射是指太阳直接射向地面的辐射能量,可以通过太阳角度余弦、太阳辐射常数和大气透过系数等参数进行计算。

太阳总辐射是指太阳直射辐射和大气散射辐射的总和。

日射量计算公式则用来计算单位面积地面上的辐射能量,可以通过太阳辐射度、地面倾角和朝向、大气消光系数以及太阳升起时间和太阳落下时间等参数进行计算。

太阳能辐射量的具体数值可以通过不同地区和不同季节的观测和统计得出。

在世界各地,太阳能辐射量的分布存在着差异,主要受到纬度、季节、云层覆盖率以及地形地貌等因素的影响。

一般来说,赤道地区接受的太阳辐射能最丰富,而极地地区则比较缺乏太阳辐射能。

为了更好地利用太阳能,人们不断开展太阳能辐射量的调查和研究,并建立了全球太阳能辐射量数据库。

这些数据库可以提供各地区太阳能辐射量的统计数据,为太阳能利用的规划和设计提供支持。

总之,太阳能辐射量对于太阳能的利用具有重要的意义。

通过研究太阳能辐射量的公式和数据,可以更好地了解和利用太阳能资源,并推动太阳能技术的发展和应用。

辐射强度随时间的变化实验结论一、实验目的1.掌握辐射表的使用,正确观测直接辐射、散射辐射、净辐射2.掌握日照计的使用方法,正确观测光照强度3.掌握日照时数、日照百分率的计算二、实验器材辐射表、净辐射表、照度计、紫外线照度计、日照记录纸三、实验步骤与结果1.天空辐射表、净辐射表的观测、照度计的观测、紫外照度计的观测从表1可以看出,图1天空辐射、直接辐射、净辐射和散射辐射的时间变化规律图2光照强度的时间变化规律图3紫外线强度的时间变化规律2.日照时数及光照百分率的计算(以雅安为例)(1)1993年9月23日的实照时数=7.6 h。

(2)1993年9月23日的可照时数=12hδ=23.5 sinNo因1993年9月23日的N=0,所以δ=23.5 sin0o=0则这天的可照时数为12h日照百分率=(7.6/12)×100﹪=63.33﹪四、讨论1.天空辐射、直接辐射、散射辐射、净辐射的日变化由图1可知,天空辐射、直接辐射、净辐射从9点到15点大体上都呈先升高后降低的趋势,且在13点左右达到最大值。

由于早上9点太阳未完全升起、大气透明度低等因素,辐射比较弱;随着太阳的升起、大气透明度增加,辐射逐渐增强直至太阳高度角最大时,辐射最强;再随时间推移,辐射减弱。

总辐射、直接辐射与太阳高度角呈正相关,而太阳直接辐射越强,散射辐射越弱。

2光照强度和紫外线光照强度的日变化由图2、3可知,光照强度和紫外线强度随时间的变化,先升高后降低。

因为光照强度和紫外线强度也和太阳高度角呈正相关,而太阳高度角在9点到15点是先增加后降低。

3(特定时间)日照时数及日照百分率秋分日和春风日昼夜平分,各为12小时,通过计算得知1993年9月23日雅安的日照时数和日照百分率。

实照时数说明太阳直接辐射的时数多少,日照百分率说明晴阴状况。

所以这天雅安晴朗,天气比较好。

太阳直接辐射计算公式太阳直接辐射是指太阳以平行光线的形式直接投射到地面上的辐射能。

要计算太阳直接辐射,那可不是一件简单的事儿,这里面涉及到不少复杂的公式和参数呢。

先来说说太阳直接辐射的影响因素吧。

比如说,太阳高度角就特别重要。

太阳高度角越大,也就是太阳越接近头顶,那直接辐射就越强。

这就好比你在大晴天抬头看太阳,中午的时候是不是觉得特别刺眼?那就是因为中午太阳高度角大,直接辐射强。

还有大气透明度,这也是个关键因素。

如果大气很干净,透明度高,太阳直接辐射就能更多地到达地面;要是大气里有很多灰尘、水汽啥的,那直接辐射就会被削弱。

下面咱们就来看看太阳直接辐射的计算公式:$S_{b}=S_{0}P^{m}sin\!h$在这个公式里,$S_{b}$表示太阳直接辐射,$S_{0}$是太阳常数,大约是 1367 瓦/平方米。

$P$是大气透明系数,$m$是大气质量,$h$是太阳高度角。

这个大气质量$m$的计算也有点麻烦呢。

它跟太阳高度角有关系,具体公式是:$m = \frac{1}{sin\!h}$大气透明系数$P$会受到天气条件、地理位置等因素的影响。

一般来说,晴朗无云的天气,$P$的值会比较大。

举个例子吧,假如在一个晴朗的夏日中午,我们所在的地方纬度是30 度,此时太阳高度角是 60 度。

我们假设大气透明系数$P$是 0.8。

首先算大气质量$m$:$m = \frac{1}{sin60°} \approx 1.15$然后把这些值代入太阳直接辐射的公式:$S_{b}= 1367×0.8^{1.15}×sin60°$经过计算,就能得出此时的太阳直接辐射值啦。

不过要注意哦,实际情况中,计算太阳直接辐射可没这么简单。

因为大气的状况是不断变化的,还有地形、建筑物的遮挡等等因素都会影响到最终接收到的太阳直接辐射。

就像我有一次去爬山,早上出发的时候太阳还不太晒,随着往上爬,太阳高度角逐渐变大,到了山顶的时候,那太阳直射下来,感觉特别热。

太阳辐射强度和最佳倾角的计算方法赤纬角δ的计算方法δ=23.45Sin(360365284n+⨯) δ——赤纬角。

N ——为一年中的日期序号。

太阳角hsinh=Sin δϕδϕcos cos +Sinϕ——当地纬度太阳的方位角α:太阳至地面上某给定点的连线在水平面上的投影与正南向(当地子午线)的夹角。

规定:偏东为负,偏西为正。

太阳入射角icosi=cos )cos(cosh sin sinh γαθθ-+γ为斜面的方位角散射辐射:经过大气和云层的反射、折射、散射作用改变了原来的传播方向达到地球表面的、并无特定方向的这部分太阳辐射。

直射辐射:未被地球大气层吸收、反射及折射仍保持原来的方向直达地球表面的这部分太阳辐射。

总太阳辐射:散射辐射与直射辐射的总和。

太阳常数:太阳与地球之间为年平均距离时,地球大气层上边界处,垂直于太阳光线的表面上,单位面积、单位时间所接受的太阳辐射能,以I0 表示大气质量m :太阳光线穿过地球大气层的路程与太阳在天顶位置时光线穿过地球大气层的路程之比。

m=sinh1法向太阳辐射强度I DN :与太阳光线相垂直的表面上(即太阳光线法线方向)的太阳直射辐射强度。

I DN =I m P ⨯0P ——大气透明系数 水平面直射太阳辐射强度I DHI DH = I DN sinh= I m P 0sinh水平面散射辐射强度dH I)ln 4.111sinh(210PP I I m dH--=水平面上的总辐射强度I hI ])ln 4.11(21sinh[0P P P I I I mmdHDH h --+=+=倾斜面上太阳直射辐射强度I θDI θD =I i DN cos =I sinhcos iDH倾斜面上太阳散射辐射强度θd I2cos 2θθdH d I I =倾斜面上所获得的地面反射辐射强度θR I)2cos 1(2θρθ-=H G R I I倾斜面上的总辐射强度I θθθθθR d D I I I I ++=式中θD I ——斜面上太阳直射辐射强度。

太阳辐射计算南京信息工程大学实习报告实习名称某地理论日太阳辐射计算实习科目气象气候学指导老师陈华日期 12.15 姓名王一舟学院遥感专业地理信息系统班级 07地信(1) 学号 20071316004一、实习名称:某地理论日太阳辐射量计算二、实习内容1. (1)计算(135°E,35°N )的全年日太阳辐射(计算积日,1 月1日记为1,1 月2日记为2,依次累加,每隔30天计算一日的太阳辐射)(2)计算海口(20°N ),南京(32.13°),北京(40°)在6月22日的日理论太阳辐射。

(6月22日换算积日为173)日太阳辐射计算公式)sin cos cos sin sin (2)cos cos cos sin (sin 2002200ωδ?δ?ωρπωωδ?δ?ρπωω+=+=?+-I T Q d I T Q s s。

为当地当日的太阳赤纬地纬度,为当为日地相对距离,,本文亦采用该值,用在近代气候计算中多采为太阳常数,为当日日落时角,,为日理论太阳辐射量,其中,δ?ρωπ00001370I I 4.4852TQ =s2. 计算工具:MA TLAB3. 计算过程(程序)%计算某地理论日太阳辐射总量,要求输入当地纬度、正午太阳高度、积日数 function [d,chiwei,shijiao,s]=sun(fai,h,dn) %fai 为当地纬度,h 为当地某日正午太阳高度,dn 为积日数(1月1日为1,1月2日记为2,依次累加)d=1+0.033*cos(2*pi*dn/365) ; %当地某日实际日地距离chiwei=fai*pi/180-acos(sin(pi*h/180)) ; %某日太阳赤纬shijiao=acos(-tan(fai*pi/180)*tan(chiwei)) ; %当地某日日落时角s=1366.0*24*60*60*d/pi*(shijiao*sin(pi*fai/180)*sin(chiwei) +cos(pi*fa i/180)*cos(chiwei)*sin(shijiao)) ;%计算(135°E,35°N)2009年一年的积日日辐射latitude=input('请输入纬度');out=zeros(13,6);out(:,2)=[31.9753,37.4331,47.5867,51.4197,69.9698,76.8650, 78.1845,73. 5258,64.4637,53.0381,41.8139,33.8391,31.6794];dn=1;i=1;while dn<365[out(i,1)]=dn;[out(i,3),out(i,4),out(i,5),out(i,6)]=sun(latitude,out(i,2),out(i,1) ) ;i=i+1;dn=dn+30;endout(:,1:5)%计算不同地点(海口20°N,南京32.13°,北京40°)同一积日数(173,6月22日)的日理论太阳辐射量fai=input('请输入当地纬度');h=input('输入当地正午太阳高度');dn=input('输入积日数');[d,chiwei,shijiao,s]=sun(fai,h,dn);s4.计算结果(1)同一地点不同时间的理论日太阳辐射量、太阳赤纬、正午太阳高度、时角辐射(*10E7)0.511.522.533.544.51316191121151181211241271301331361积日日理论太阳辐射(W )正午太阳高度1020304050607080901316191121151181211241271301331361积日正午太阳高度(角度制)日地距离、赤纬、时角一年内积日变化-1-0.500.511.52积日(2)海口20°N ,南京32.13°,北京40°)在同一积日数(173,6月22日)的日理论太阳辐射量三、结果分析说明1.该计算方法只是一个基于数学推导的理论模型,只考虑了天文因素,未曾考虑到云雨量海拔高度等影响某地实际太阳辐射的因素,因此该方法只适用于宏观趋势分析,而不适用具体的预报。

(完整版)太阳逐时辐射强度计算实例

太阳辐射强度作业答案

《一》知识点回顾

1、赤纬δ:

地球中心和太阳中心的连线与地球赤道平面的夹角;

地方平均太阳时Tm(h):以太阳通过当地的子午线时为正午12点来计算一天的时间。

真太阳时T(h):以当地太阳位于正南向的瞬时为正午12时来计算一天的时间。

L (deg )——当地子午线的经度;Lm (deg )——该时区中央子午线的经度;e (min )——时差;±——东半球取正号。

2、时角h :

将真太阳时用角度表示(真太阳时为12点时的时角为零,前后每一小时变化150

)

15126015

-+-±=e L L T h m m

β

cos sin cos sin h d A =

d d h sin sin cos cos cos sin ??β+=

3、太阳常数(I 0=1353W/m 2

):地球大气层外,地日的年平均距离处,太阳光辐射法平面的太阳辐射照度。

(也可按逐月取值) 4、当太阳高度角为任意β角时,地球表面上的法向太阳辐射照度为

坡度为θ角度的平面上直射辐射照度

水平面上

垂直面上

I (deg )——光线与被照面法线的夹角;(deg )——被照面方位角,偏西为负,偏东为正。

《二》计算实例:

从上表可知北京7月21日在一年中的日期序号为n=202

赤纬δ=20.5(deg)时差e=-6.4(min)

我国统一采用东8时区即东京180o的平均太阳时作为时间标准,对于北京则有L=L m=120o;纬度=40(deg)。

对于北京上午9时,有T m=9(h)。

将以上数据,带入时角h计算公式可得,

时角h=[9+0+(-6.4÷60)-12]×15=-46.6(deg);

带入太阳高度角和方位角A计算公式:

得=0.72

=-0.98

所以,太阳高度角β==46.1(deg)

太阳方位角A==-78.5(deg)

太阳入射角: ===0.144

太阳入射角=81.7(deg).

7月21日上午9点太阳辐射照度计算结果:

地球表面的法向太阳直射辐射照度

=1353×=824W/m2;

正南垂直立面上太阳辐射照度

==114 W/m2。

屋顶水平面面上的辐射照度I DH=164W/m2。