植被分布规律与区划

- 格式:ppt

- 大小:8.56 MB

- 文档页数:61

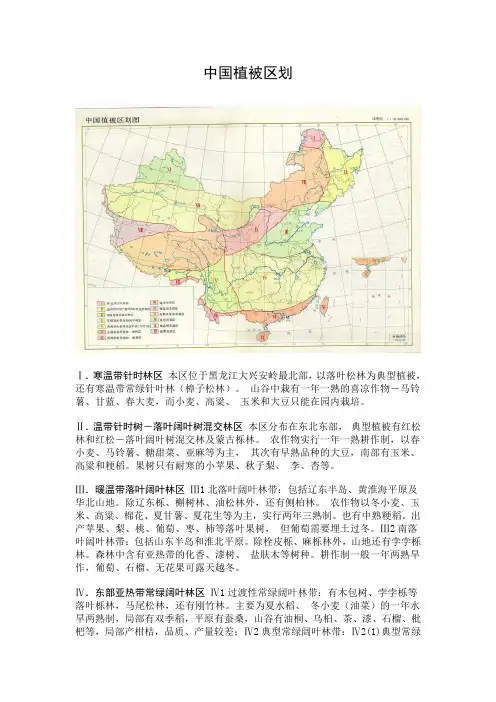

中国植被区划Ⅰ.寒温带针时林区本区位于黑龙江大兴安岭最北部,以落叶松林为典型植被,还有寒温带常绿针叶林(樟子松林)。

山谷中栽有一年一熟的喜凉作物-马铃薯、甘蓝、春大麦,而小麦、高粱、玉米和大豆只能在园内栽培。

Ⅱ.温带针时树-落叶阔叶树混交林区本区分布在东北东部,典型植被有红松林和红松-落叶阔叶树混交林及蒙古栎林。

农作物实行一年一熟耕作制,以春小麦、马铃薯、糖甜菜、亚麻等为主,其次有早熟品种的大豆,南部有玉米、高粱和粳稻。

果树只有耐寒的小苹果、秋子梨、李、杏等。

Ⅲ.暖温带落叶阔叶林区Ⅲ1北落叶阔叶林带:包括辽东半岛、黄淮海平原及华北山地。

除辽东栎、槲树林、油松林外,还有侧柏林。

农作物以冬小麦、玉米、高粱、棉花、夏甘薯、夏花生等为主,实行两年三熟制。

也有中熟粳稻。

出产苹果、梨、桃、葡萄、枣、柿等落叶果树,但葡萄需要埋土过冬。

Ⅲ2南落叶阔叶林带:包括山东半岛和淮北平原。

除栓皮栎、麻栎林外,山地还有孛孛栎林。

森林中含有亚热带的化香、漆树、盐肤木等树种。

耕作制一般一年两熟旱作,葡萄、石榴、无花果可露天越冬。

Ⅳ.东部亚热带常绿阔叶林区Ⅳ1过渡性常绿阔叶林带:有木包树、孛孛栎等落叶栎林,马尾松林,还有刚竹林。

主要为夏水稻、冬小麦(油菜)的一年水旱两熟制,局部有双季稻,平原有蚕桑,山谷有油桐、乌桕、茶、漆、石榴、枇杷等,局部产柑桔,品质、产量较差;Ⅳ2典型常绿阔叶林带:Ⅳ2(1)典型常绿阔叶林北亚带:酸性黄壤上有青冈栎林、栲树林、毛竹林、杉木林、柳杉林以及茂密铁芒箕地被物的马尾松林。

石灰岩土上为含榆科各种树、化香、青冈栎的落叶阔叶树-常绿阔叶树混交林和川柏木林。

耕作制度有双季稻或稻、小麦(油菜)两熟,经济林有茶、油茶、香樟、蚕桑、油桐、棕榈,是柑桔、广柑、柚子、杨梅、枇杷等常绿果树的主要产区;Ⅳ2(2)典型常绿阔叶林南亚带:在酸性红壤上为刺栲、小红栲、樟科树种、木荷、金缕梅科树种的杂木林,在石灰岩山上为含圆叶乌桕、南酸枣的榆科树种、化香、青冈栎杂木林和柏木林。

中国植被自然地理区系划分中国是一个地域广阔的国家,拥有丰富多样的植被。

根据植被的分布特点和生态环境条件,中国的植被可以划分为六个自然地理区系:北方针叶林区、华北平原及长江中下游地区的落叶阔叶林区、岭南亚热带阔叶林区、西南季风常绿阔叶林区、青藏高原高山嵩草草甸区和西北干旱荒漠草原区。

一、北方针叶林区北方针叶林区主要分布在中国的东北地区和内蒙古自治区的东部。

这个区域的气候寒冷,冬季漫长而寒冷,夏季短暂而凉爽。

这里的植被以针叶树为主,如松树、落叶松和云杉等。

这些针叶树适应了北方严寒的气候条件,具有很好的抗寒性能。

二、华北平原及长江中下游地区的落叶阔叶林区华北平原及长江中下游地区的落叶阔叶林区分布在中国的华北地区和长江流域的中下游地区。

这个区域的气候温和,四季分明。

植被以落叶阔叶树为主,如梧桐树、榆树和枫树等。

这些落叶阔叶树在秋季会落叶,为地面提供了丰富的落叶层,有利于保持土壤湿度和保护地下生物的生存环境。

三、岭南亚热带阔叶林区岭南亚热带阔叶林区分布在中国的广东、广西、海南和台湾等地。

这个区域的气候炎热湿润,四季如春。

植被以常绿阔叶树为主,如南洋杉、榕树和竹子等。

这些常绿阔叶树在炎热的气候条件下具有很好的适应能力,能够保持长时间的绿叶,为动物提供了丰富的食物和栖息地。

四、西南季风常绿阔叶林区西南季风常绿阔叶林区分布在中国的云南、贵州、广西和四川等地。

这个区域的气候温暖湿润,雨量充沛。

植被以常绿阔叶树为主,如柚木、铁皮石斛和荔枝树等。

这些常绿阔叶树在湿润的气候条件下生长迅速,形成了茂密的森林,为许多珍稀植物和动物提供了生存的环境。

五、青藏高原高山嵩草草甸区青藏高原高山嵩草草甸区分布在中国的青藏高原地区。

这个区域的海拔高,气候寒冷干燥。

植被以高山嵩草和其他草本植物为主,如藏蓝、藏羚羊茶和灌木等。

这些植物能够适应高寒的气候条件,形成了独特的草甸生态系统。

六、西北干旱荒漠草原区西北干旱荒漠草原区分布在中国的新疆、甘肃和宁夏等地。

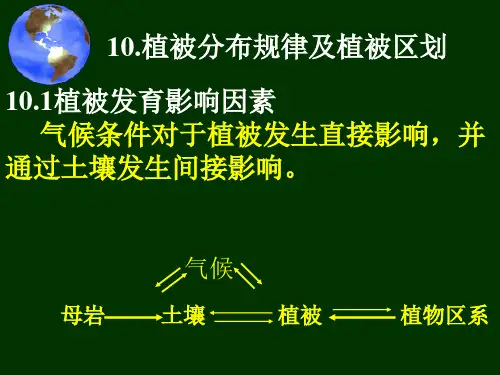

第六章植被分布规律与植被区划第一节植被分布规律第二节植被区别第三节人与植被第一节植被分布规律影响植被分布的主要因素:1,气候:是决定植被分布的主要因素,主要是热量和水分以及两者之间的配合状况。

2,土壤:土壤和植被之间的关系也相当密切,但是相应地带内地土壤类型,同样也取决于该地带的气候类型,因此,土壤对植被的影响一定程度上也看出是气候的间接作用。

3,人为影响:人类可破坏植物群落,也可建立新的植物群落。

植被分布规律植被水平分布规律(水平地带性)植被垂直分布规律(垂直地带性)一、植被水平分布的规律性(水平地带性)(一)纬度地带性与经度地带性1,纬度地带性由于太阳辐射提供给地球的热量有从南到北的规律性差异,因而形成不同的气候带(以北半球为例)南亚热带暖温带热带亚热带中亚热带温带中温带寒带北亚热带寒温带与此相适应,植被也成带状分布,从南到北依次出现北寒带冻原寒温带针叶林温带夏绿阔叶林亚热带常绿阔叶林热带雨林、季雨林南以热量为主导因素,引起植被沿着纬度方向有规律更替,称为植物分布的纬度地带性。

我国东南部,从南到北,植被分布为纬度地带性。

2,经度地带性由于海陆的分布,大气环流和大地形等综合作用的结果,从沿海到内陆,降水量逐渐减少。

因此,在同一热量带,各地水分条件不同,植被分布发生明显变化。

荒漠草原夏绿林内陆海西东以水分条件为主导因素,引起植被分布由沿海向内陆,按经度方向呈带状依次更替,称为植被分布的经度地带性。

在北美最明显。

(常绿硬叶林)落基山(针阔混交林、落叶阔叶林)森林荒漠草原森林太平洋大西洋纬度地带性水平地带性经度地带性(二)世界各地植被水平分布规律1,北半球欧亚大陆植被分布规律(包括北非)根据植被类型和分布特点,可把欧亚大陆分为三个主要的纬度地带系列:西岸系列(含北非)内陆系列东岸系列大冻原冻原冻原太针叶林针叶林针叶林西夏绿阔叶林温带草原针阔混交林平常绿硬叶林温带荒漠夏绿阔叶林洋荒漠(热带亚热带)亚热带荒漠常绿阔叶林洋稀树草原、疏林季雨林雨林2,北半球北美植被分布规律整个北美,植被经度地带性分布明显。

中国植被分布规律与植被区划分布规律气候条件,主要是热量和水分以及二者的配合状况,是决定许多植被型成带状分布的根本因素。

太阳辐射是地球表面热量的主要来源。

由于它提供给地球的热量从南至北的有规律差异,形成不同的气候带,因而植被也成带状从南至北依次更替。

这种沿纬度方向有规律更替的植被分布,称为植被分布的纬度地带性。

同时,在陆地同一纬度的不同地点,各地的水分条件,由于与海洋的距离、大气环流和洋流的性质等差异往往十分明显。

植被因水分状况大体按经度方向成带状的依次更替(但与具体经度数字无关),即为植被分布的经度地带性。

它和纬度地带性统称为水平地带性。

如下的趋向:热带、北方带(寒温带)和极地带(在南半球不存在相应的带)等各植被带大体是与纬度平行的。

这在北半球比较明显。

但是,这种规律也是相对的。

在南北纬40°之间的大陆东侧,由于季风的湿润影响,有一个完全不存在干旱地区的区域。

在西侧,则情况甚为复杂,在亚热带,荒漠可伸展到海岸,而在南半球,荒漠甚至仅限于海岸区。

在西侧的其余地区,明显地较为湿润,而海洋气候的影响深入到内陆。

这种趋向在平均大陆图上比在一般的世界植被图上容易看出。

平均大陆的植被图给人们提供了世界植被类型模式分布的状况,表明了植被类型分布与气温和降水的关系。

目前已有许多推测植被类型变化的气候指标,最早使用的是年平均温度和年降水量,其后应用较广的如格里高里耶夫和布迪科创立的太阳净辐射们的组合较好地反映了以植被特征为代表的自然地带规律。

当q<0.3时形成苔原,0.3<q<1.1时随R值减少依次更替为从热带到寒温带分布的森林,1.1<q<2.3时为热带与温带分布的草原,q=3.4则为半荒漠与荒漠的分界标志,但它们都限于一定的R值条件内。

1976年,日本学者吉良根据温暖指数(WI),划分以下各带:WI=0 极地永冻带 WI=85-180 暖温带WI=0-15 寒带 WI=180-240 亚热带WI=15-45 亚寒带(寒温带) WI>240 热带WI=45-85 冷温带(中温带)吉良还根据温暖指数、柯本指数K,桑斯威特(C.W.Thornthwaite,)的PEI和爱斯特隆(? ngstr” om,A.)的CIH三者结合作为湿度指数,以北半球为例,划分为五个带,表示热量、干湿度与植被类型的关系(表5-5)。