义和团运动

- 格式:doc

- 大小:45.00 KB

- 文档页数:5

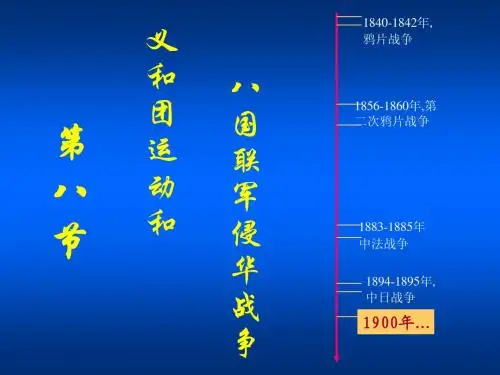

义和团运动义和团运动,是发生在19世纪、20世纪之交,以北方农民为主体的自发的反帝爱国运动。

它震动了当时的中国和世界,体现了我国人民不屈服于帝国主义的民族反抗精神。

义和团运动是近代中国人民反帝革命斗争的重要组成部分。

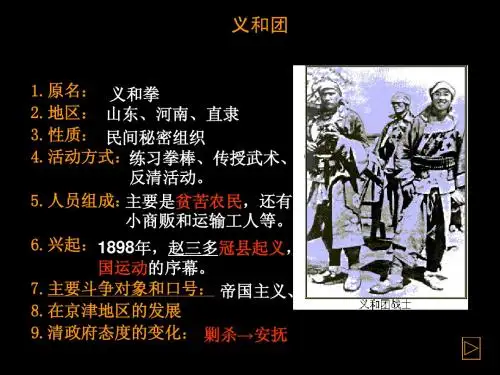

义和团原叫义和拳,是白莲教的一个支派,主要在山东西部秘密活动。

义和拳信神练功,其基本群众是农民和小手工业者。

它的活动一直受清政府的查禁和镇压。

1898年以后,义和拳改称义和团,他们把斗争的矛头指向了帝国主义,集中打击外国教会侵略势力。

1900年6月13日,义和团运动揭开序幕,迅速发展壮大,势如燎原烈火,很快掀起了一场席卷中国北部,震撼全世界的反帝爱国运动。

义和团运动的爆发,是19世纪60年代以来中国人民反洋教斗争的继续和总和。

从19世纪开始,随着列强势力向中国扩张,宗教成了他们进行文化侵略的重要工具。

外国传教士大批涌入中国,成为中国社会的一种特殊势力。

随着传教士日益专横跋扈,人民的反抗也愈来愈强烈。

中日甲午战争后,帝国主义加紧侵夺中国沿海军港,并深入内地掠夺铁路、矿山权益,企图瓜分中国。

外国传教士的活动越来越猖狂,他们收罗土豪劣绅、流氓恶棍入教,作为教民,霸占土地,欺压百姓。

清朝官吏屈服于帝国主义压力,庇护教士、教民,压制百姓。

为了保护自己生命和财产的安全,老百姓纷纷加入义和团。

义和团的基层组织是“坛”,每坛25人,设有坛主。

入坛的人都要焚香宣誓,并严格遵守“不扰民、不贪财”等戒条。

他们提出了“扶清灭洋”的口号,仇恨外国侵略势力带来的铁路、轮船、洋货、教堂,见到这些必毁之而后快。

随着义和团反帝斗争声势日益壮大,帝国主义十分惊慌,不断催促清政府采取措施镇压义和团运动,还公然干涉清政府内政,责令清政府派袁世凯到山东镇压义和团。

随后帝国主义又组成八国联军入侵中国,镇压中国人民的革命运动。

义和团为了捍卫民族独立,奋起反抗,给了侵略者沉重打击。

但是,由于敌我力量悬殊,义和团运动在清政府和帝国主义的联合镇压下失败了。

高一历史义和团运动知识点义和团运动是中国近现代史上一个重要的历史事件,发生在19世纪末20世纪初。

本文将从义和团运动的背景、发展和结果等方面进行论述,以便更好地理解这一历史事件的重要性和影响。

一、背景义和团运动的背景是中国晚清时期的社会动荡和外国侵略的加剧。

19世纪末,清朝政权腐朽,国力衰败,社会动荡不安。

同时,列强入侵加深了中国人民的屈辱感和愤怒情绪。

这种情况下,以“拳家”为名称的义和团组织开始兴起,秘密发展壮大。

二、发展过程1. 兴起阶段:义和团起初是一个武术组织,旨在抵御外国侵略。

他们信仰“扶清灭洋”,相信只有清朝夺回国家的主权,才能摆脱列强的束缚。

他们追随“袁世凯”的号召,开始借助拳法和超自然力量来保护自己和国家。

2. 动员阶段:义和团迅速在华北地区发展壮大,并开始对外国人和中国的基督教传教士进行袭击。

他们煽动民众的爱国情绪和仇外情绪,认为外国人是中国社会的败类和危险因素。

他们的行动导致了一系列的暴力事件和屠杀。

3. 政府态度:起初,清政府对义和团持鼓励态度,认为他们可以作为对抗外国势力的一种武装力量。

然而,义和团的活动越来越失控,导致了大规模的社会动荡和外交危机。

最终,清政府被迫改变立场,开始对义和团进行镇压。

三、结果与影响1. 资本主义帝国主义加强:义和团运动的失败,使中国更加受制于列强的压迫和掠夺。

外国资本进一步渗透中国,经济局势更加恶化。

2. 辛亥革命的影响:义和团运动的失败激发了更多中国人民的反抗意识。

这也为辛亥革命的爆发创造了社会基础,最终导致了清朝的覆灭和中国的民主革命。

3. 对中国社会的警示:义和团运动让人们认识到,单纯的抵抗外国侵略并不足以解决中国遇到的问题。

对科学、教育、军事等方面的弱点进行改革和提升才是中国崛起的关键。

总结起来,义和团运动是中国近现代史上一个重要的历史事件。

它的发生源于中国社会动荡和外国侵略的加剧,以拳击为特征的义和团组织迅速发展壮大并对外国人和基督教传教士进行袭击。

义和团:中国独特的反帝运动义和团是中国历史上独特的、反帝反封建的群众性反抗运动。

发生在19世纪末、20世纪初的义和团运动,时代背景是清朝的衰败、列强的侵略和殖民。

本文将从历史背景、组织结构、宗旨目标以及影响等多个方面来介绍义和团运动。

一、历史背景19世纪,随着西方列强的入侵,中国国土遭受了空前的侵略和扰乱。

洋务运动和戊戌变法均未能改变中国的困境,清政府的腐败和软弱因素日益显现。

同时,传教士活动的兴起以及西方文化的传播,也使得中国传统文化受到前所未有的挑战。

八国联军1900年选择以“镇压义和团”为由侵入中国,但这场侵华事件反而成为了中国反侵略反压迫的转折点。

义和团团结了广大的农民和贫苦人民,反对其生存权和利益的受到侵犯,称自己为“义和团”、“义军”,以保卫祖国正义为自己最高的任务。

二、组织结构义和团由农民和贫苦人民自发组织而成,无固定的领导和中央统一机构。

他们多是在村庄、农村的寺庙、祠堂等地组成,也有富商、地主觉悟较高者加入。

义和团的操盘人和教练员等中坚分子主要是武术、巫术和道士等人,再加之各地传统习俗的影响,使得许多义和团信奉了各种关公、岳飞、神明等等的故事,成为某种心理的寄托和信仰。

三、宗旨目标义和团的原本宗旨是要求清政府出兵驱逐外敌,并捍卫国家主权和民族尊严。

但是由于群众的动员和鼓动,此运动往往演变成了爆发暴力的亲民革命和社会革命运动。

义和团对西方传教士和其教会的教徒大肆破坏,甚至于杀人波及,给西方列强带来了短暂的震惊与恐慌。

可以说,义和团由群众性反侵略运动演化而成的农民大起义,无疑是中国现代民族形态的一个重要组成部分。

四、影响义和团运动虽然以失败告终,但是却给中国近代史上的反侵略反殖民斗争带来了较大的影响。

1.皇帝迎合民意:义和团运动的爆发,强烈震撼了清政府,迫使清廷迎合民意,推进了保护国家的改革。

2.推动了中国的革命进程:义和团运动的失败,从一个方面说明了革命的必要和民间革命意识的初步发动。

义和团反帝运动的名词解释义和团反帝运动,简称义和团,指的是中国清朝末年的一场民间武装反抗外国帝国主义侵略的运动。

起初,义和团是道德宗教团体,但随着外国列强对中国的控制力增强,义和团逐渐演变成一个反对西方侵略的武装组织。

1. 背景和形成义和团反帝运动起源于19世纪末的中国社会动荡局势。

在这个时期,中国遭受了多国列强的侵略和分割,并丧失了许多领土和特权。

外国列强的掠夺行为严重伤害了中国人民的利益,引发了广泛的不满情绪。

2. 意义和理念义和团运动所代表的主要意义是中国人民对外国列强入侵的强烈抗议和反抗。

义和团运动的核心理念是爱国主义和抵抗外国压迫。

通过发动武装起义以及举行一系列抵制外国势力的活动,义和团试图恢复中国的独立和尊严。

3. 组织和扩展义和团反帝运动的组织架构相对松散,由几个兄弟姐妹或同乡组成的小组织构成。

这些小组织通常隐藏在农村或城市的社区中,通过秘密会议和传单等方式组织活动。

4. 行动和影响义和团成员通过提倡道德、纳命、抢皇宫等方式来抵制外国列强的压迫。

他们发动了一系列的抗议游行、打砸外国商铺以及袭击外籍教士等行动。

这些行动虽然在一定程度上激起了中国人民的民族情绪,但在实质上并没有改变中国民众处于被侵略状态的现实。

5. 暴行和反弹义和团行动中也引发了一些暴力行为,例如杀害外国传教士和中国基督徒等。

这些暴行严重损害了义和团运动的合法性,使其在国内外产生了负面影响,并成为列强与清朝政府共同镇压的借口。

6. 外国干预和镇压由于义和团反帝运动的威胁,列强国家联合起来派遣联军前往中国进行镇压。

1900年,义和团运动达到高潮时,联军入侵中国并占领北京,损害了中国的领土完整和国家主权。

7. 反思和影响义和团反帝运动的失败使得中国人民进一步认识到单靠武装起义是无法真正解决国家问题的。

这次运动的失败也迫使中国的知识分子开始思考国家的未来,并提出了大量的改革方案。

总结起来,义和团反帝运动是中国人民在外国帝国主义入侵之下的自发反抗行动。

义和团运动义和团运动是1900年发生在中国北方的一次以农民为主体的大规模的反帝爱国运动。

19世纪末,在帝国主义列强掀起了瓜分狂潮的危急关头,以农民、手工业者为主体的下层群众也用自己的方式投入到反对列强侵略的斗争中来。

1898年,这一斗争首先从山东开始,很快发展到华北、东北等地区。

它以反对外国教会侵略的斗争开始,当八国联军侵华以后,又发展为反对列强军事侵略的斗争,由于这一斗争是在义和团的基础上发展起来的,所以也称义和团运动。

义和团的前身义和拳是流传在中国北方的民间武术结社。

1898年10月,山东冠县梨园屯一带的义和拳民,在阎书勤、赵三多的率领下,攻打附近的教堂,举起反洋教斗争的旗帜。

与此同时,山东茌平、高唐一带的义和拳也在朱红灯、心诚和尚的带领下,兴起反对外国教会的斗争,得到群众的广泛响应。

清廷受到极大的震动,以毓贤接替山东巡抚张汝梅,开始全力镇压义和拳。

冠县义和拳起义虽然遭到镇压,它却揭开了义和团反帝爱国的篇章。

从此,分布在山东各地的义和拳、梅花拳和大刀会等渐渐发展起来并开始聚集,1899年下半年后逐渐形成统一的名称——义和团。

义和团没有建立起统一的组织和领导机构,参加者以青少年为多,但他们纪律性强,“传单一出,千人立聚”,有很强的战斗力。

1899年10月11日,山东荏平的朱红灯率众在山东西部的平原县的杠子李庄击退平原知县蒋楷的马队,正式打出“天下义和团兴清灭洋”的旗帜,附近各县纷纷响应。

10月18日,朱红灯率部在平原县的森罗殿和前来镇压义和团的袁世敦部展开斗争,取得森罗殿大捷(也称平原大捷),然后转移。

这次胜利极大地鼓舞了山东各地的义和团的斗争,“义和团,起山东,不到三月遍地红”。

自此,义和团的反帝爱国运动如燎原之火,如火如荼的燃烧起来,直隶(今河北)、河南、山西、内蒙、东北三省等地的义和团都得到迅速发展。

清政府的地方官员如山东巡抚毓贤在经历了平原事件后,觉察到对义和团,不是能用单纯的武力镇压的,于是企图用“招抚”的手段把它纳入官方控制的轨道,但在帝国主义的威胁下,清政府撤换毓贤,改派袁世凯任山东巡抚。

1义和团运动:清末群众性的反帝爱国运动。

它是中日甲午战争后中国人民反瓜分、反侵略斗争的发展,又是长期以来遍及全国各地的反教会斗争的总爆发。

西方国家直至今天仍然以”拳民暴乱”(Boxer Rebellion) 称呼整个义和团及八国联军事件。

2 百日维新又叫戊戌变法:指1898年(农历戊戌年)以康有为为首的改良主义者通过光绪皇帝所进行的资产阶级政治改革,主要内容是:学习西方,提倡科学文化,改革政治、教育制度,发展农、工、商业等。

3西安事变:1936年12月12日,张学良、杨虎城在西安发动兵谏,逼迫蒋介石抗日的事件。

又称双十二事变。

4北伐战争:中国共产党和中国国民党合作组成的广州国民政府,领导国民革命军于1926~1927年为推翻北洋军阀统治而进行的革命战争。

5洋务运动:是指1861年(咸丰十年底开始)至1894年,清朝政府内的洋务派在全国各地掀起的“师夷之长技以自强”的改良运动。

对中国迈入现代化也奠定了一定基础。

6五四运动:是一次伟大的反帝反封建运动、伟大的思想解放运动和新文化运动,它标志着中国民主革命进入一个崭新的阶段。

这次运动高举爱国主义的旗帜,弘扬民主、科学的精神,促进了马克思主义在中国的传播,为中国共产党的成立在思想上和干部上准备了条件。

五四运动是中国革命史上划时代的事件,是我国旧民主主义革命到新民主主义革命的转折点。

1.评价三民主义:民族主义包括“驱除鞑虏,恢复中华”,俩项内容。

一是要以革命手段推翻清朝政府,改变它一贯推行的民族歧视和民族压迫政策;二是追求独立,建立“民族独立的国家。

”但同盟会纲领中的民族主义没有从正面鲜明地提出反对帝国主义的主张。

民权主义的内容是“创立民国”。

即推翻封建君主专制,建立资产阶级民主共和国。

不过,民权主义虽然强调了要建立民主共和国,却忽略了广大劳动群众在国家中的地位,因而难以使人民的民主权利得到真正的保证。

民生主义在当时指的是“平均地权”,也就是孙中山所说的社会革命。

义和团运动最终引发八国联军远征。

在义和团运动中,起到了一定的打击帝国主义列强的作用,一定程度促进了中国人民群众的觉醒。

但是由于具有笼统排外色彩和愚昧与残暴,也使得对义和团运动的评价较差。

义和团运动:(一)爆发原因:1、最重要的原因是帝国主义与中华民族的矛盾日益激烈化。

自甲午战争后,中国陷入了被帝国主义列强瓜分的境地,各帝国主义加强对中国的政治与经济侵略,加深了中国的民族危机,使广大的中国人民深受其害,成为义和团运动兴起的根本原因。

2、义和团爆发的根本原因:19 世纪末,各帝国主义疯狂侵略中国边疆和邻近国家,中国边疆地区出现了新的危机。

甲午战争后,帝国主义在经济上向中国大量输出资本,在政治上则强占“租借地”和划分“势力范围”,掀起了瓜分中国的热潮。

在文化上他们通过教会深入中国城市和乡村进行侵略活动,使民族危机愈加严重,终于爆发了义和团反帝爱国运动。

3、导火索:1899 年10 月上旬,山东省平原县杠子李庄,因教民欺压群众,义和团便冲击当地的教堂。

知县蒋楷派兵前往镇压。

朱红灯率团民二三百人(一说近千人)与清军进行战斗,将其击败。

至今在平原乡间还流传一句谚语“义和团起平原,不到三月遍地传”。

(二)失败原因:1、义和团运动本身的缺陷性和盲目性。

①义和团作为农民自发组织起来的运动,具有很大的随意性。

②义和团本身具有巨大的破坏性。

2、义和团没有严密的组织形式。

3、没有先进的政党领导,没有科学理论指导。

4、清政府和外国势力的联合镇压。

以慈禧太后为首的清政府,为了躲开义和团运动打击锋芒,被迫采取假宣战,真投降的欺骗手法,对外投降帝国主义,对内镇压义和团运动,使义和团处于内外夹攻的境地。

在国内外敌人的夹击下遭到了失败。

(三)历史意义:1、义和团运动表现了中国人民高尚的爱国主义精神、反侵略的伟大气魄和不甘屈服于帝国主义及其走狗的顽强的反抗精神,显示了中华民族的力量。

2、义和团运动也沉重地打击了帝国主义的走狗清政府的反动统治,加速了清王朝的统治基础,沉重打击了帝国主义在华侵略势力,粉碎了列强瓜分中国之野心。

义和团,又称义和拳,或贬称为“拳匪”。

义和团运动又称“庚子事变”,或被贬称为“拳乱”、“庚子拳乱”等,是19世纪末中国发生的一场以“扶清灭洋”为口号,针对西方在华人士包括在华传教士及中国基督徒所进行大规模群众暴力运动。

在义和团运动中,有240多名外国传教士及2万多名中国基督徒死亡;也有许多与教会无关的中国人被义和团杀害,数量远超被害教民,难以统计死于义和团;死亡的义和团拳民、义和团支持者以及其他中国人也不计其数,数量未有统计,义和团运动的兴起是有多种多样的原因的,其中最重要的原因是帝国主义与中华民族的矛盾日益激烈化。

自甲午战争后,中国陷入了被帝国主义列强瓜分的境地,各帝国主义加强对中国的政治与经济侵略,加深了中国的民族危机,使广大的中国人民深受其害,成为义和团运动兴起的根本原因。

义和团运动是群众自发的反帝爱国运动。

没有统一的组织、集中的领导和协同一致的行动,失败是必然的。

义和团的主要参加者是处于社会底层的劳苦大众,贫困和愚昧使他们的反抗斗争只能沿袭过去农民起义利用秘密结社的办法,采取设立神坛的方式发展组织,操练拳术,吸引群众。

义和团带有浓厚的神秘主义色彩,用画符念咒、请神附身等“术法”动员群众,广泛宣传“持符念咒、神灵附体”来鼓舞斗志。

他们散发各种传单、揭帖,以朴素的语言和歌谣形式,进行驱逐侵略者、保卫国家的宣传。

同时这些传单、揭帖中也带有迷信落后意识和盲目排外的情绪。

但义和团群众从切身的感受中,认识到外国侵略者是中国人民最主要的敌人。

从这一感性认识出发,他们奋不顾身,对帝国主义侵略者进行了前仆后继的英勇斗争,表现出中华民族的不甘屈服的反抗精神。

义和团运动是清末群众性的反帝爱国运动。

它是中日甲午战争后中国人民反瓜分、反侵略斗争的发展,又是长期以来遍及全国各地的反教会斗争的总爆发。

义和团的主要参加者是处于社会底层的劳苦大众,贫困和愚昧使他们的反抗斗争只能沿袭过去农民起义利用秘密结社的办法,采取设立神坛的方式发展组织,操练拳术,吸引群众。

义和团运动的名词解释

义和团运动是中国清朝末年发生的一场以“扶清灭洋”为口号,针对西方列强在华传教和侵略的群众运动。

这场运动对中国历史和社会产生了深远的影响,也被认为是中国近代民族主义的先声之一。

义和团运动,又称“庚子事变”,发生在 19 世纪末 20 世纪初的中国,是一场以“扶清灭洋”为口号,针对西方列强在华传教和侵略的群众运动。

这场运动的发起者是一些中国民间组织,如“义和拳”、“红灯照”等,他们发动群众攻击西方传教士、教民和洋人,并摧毁他们的财产。

义和团运动的高潮期是 1900 年左右,当时运动的范围已经扩展到中国北方的许多省份,参与人数达到数十万之多。

义和团运动的兴起与当时中国社会的政治、经济和文化背景密切相关。

19 世纪末 20 世纪初,中国面临严重的民族危机,西方列强通过不平等条约和武力侵略,强迫中国开放市场,掠夺资源,削弱中国的主权和独立地位。

同时,西方传教士大量涌入中国,借传教之名,行殖民统治之实,对中国传统文化和社会制度造成了冲击,引起了中国人民的强烈反感。

义和团运动的口号“扶清灭洋”反映了当时中国人民反对西方侵略,维护民族独立的愿望。

在这场运动中,人民群众表现出极大的爱国热情和反抗精神,但也出现了一些盲目排外和暴力行为,如焚烧教堂、杀害传教士和教民等,这些行为受到了国内外的广泛谴责。

义和团运动虽然未能达到其预期的目标,但它对中国历史和社会

产生了深远的影响。

这场运动是中国人民反抗西方侵略的一次重要尝试,也是中国近代民族主义的先声之一。

义和团运动知识点总结义和团运动,又称义和团运动,是中国近代史上具有重要影响的事件之一。

它发生于19世纪末的中国,具有一定的政治、社会和文化背景。

下面就义和团运动的相关知识点进行总结。

一、义和团运动的起因1. 政治因素清政府的软弱无能、腐败无能已经成为社会的普遍关注焦点。

清政府对外国侵略者的软弱无能与封建统治的腐败,使国民感到义愤填膺,对外国侵略者和其勾结的买办势力充满了愤怒。

2. 经济因素由于清政府的割地赔款政策和投降战略,使国家经济面临了空前的危局,普通民众的生活陷入了绝境。

3. 宗教因素由于基督教传教士的大规模传教活动,使得中国的传统文化和价值观受到了挑战,引发了中国人民对外来宗教的排斥与反抗。

4. 社会因素随着西方列强及日本、俄国的侵略,中国的封建社会面临了前所未有的冲击,社会矛盾不断加剧,人们的反外情绪日益高涨。

二、义和团运动的主要事件1. 良民起义义和团运动最初的组织是一种秘密的、宗教化的民间组织,布道师率领一些乡绅和游民组织传教士焚舍杀人,这种现象被称作良民起义。

2. 打砸洋货义和团运动的表现形式之一是大肆打砸洋货。

义和团分子肆无忌惮地向外国商店、教堂、住宅等进行破坏。

3. 杀洋人义和团进行了对外国传教士、商人和华侨的屠杀,造成了大量的伤亡。

4. 北京保卫战义和团围攻了北京的外国使馆,引发了一场激烈的北京保卫战。

三、义和团运动的影响1. 遭受了外国列强的镇压义和团运动的主要对手是外国列强,为了保护自己的利益,外国列强联合起来对义和团进行了残酷镇压。

2. 清政府受到了严重的打击义和团运动对清政府造成了严重的冲击,显示了清政府的软弱无能。

3. 对外国侵略者的形象和行为造成了伤害义和团运动对外国侵略者的形象和行为造成了一定的伤害,从而引起了外国列强对中国的更大的不信任和敌对情绪。

四、义和团运动的意义1. 义和团运动是中国反侵略的一个重要标志义和团运动是中国近代史上一次具有重大意义的反侵略的爱国运动,其对中国人民的爱国精神产生了深远的影响。

其实对于庚子国变我本来说不上有了解,对义和团的运动也限于历史课本上曾经给过的爱国救国运动的评价,原本是抱着激动的心情想要回顾下这段历史,赞美下在历史上即使官方不作为人民也从未停止过的反抗。

当然我没有脱离一般情况,在看书之前还是用了比较简单的方式去了解它——百度一下,可是不了解还好,大概知道了它的来龙去脉后,我真的震撼了,历史课本上给的评价现在看来真是不太确切的,甚至有人称其为故意美化。

了解了一点之后,我觉得这是个很值得研究的悲剧。

我决定写这个。

在别人还在纠结什么题目的时候我就从图书馆把相关的书借来了。

在只能借5本书的艰苦条件下。

我还把一本的名额分给了一个期刊。

因为那上边有一篇对学生运动的评价。

我觉得这两者是有联系的。

虽然那并没有给我提供可以引用的内容,但也帮助我整理了自己的思路,看过了那么多之后,对庚子国变,对义和团运动在这个事件中扮演的角色,以及所处的地位我始终摆脱不了一种难以名状的悲伤。

不知道由于何种原因,义和团仍被冠以“反帝爱国运动”之称。

其实,这个“反帝”的头衔未免牵强,在很多人看来他们是不分青红皂白的“反洋”,而且是反对一切与洋有关的东西,甚至还包括铁路、轮船、电线杆等等。

这是致命的缺点,这愚昧的盲目排外的做法让他们的出发点遭到很多质疑。

至于“爱国”是要承认的,确实也反对外来势力,但是实际是被他们杀死的国人数量远远在洋人之上,甚至不客气的说是义和团盲目的反洋运动给列强提供了一个又一个堂而皇之的借口加大侵华力度,爱国不当反而害国。

自1860年,《天津条约》之后,英法俄日美等各国连续在北京设立使馆。

由于列强欺凌过甚,激起中国百姓普遍的愤恨,义和团以“扶清灭洋”为号召,拔电杆、毁铁路、烧教堂、杀洋人和教民。

清政府听信义和团能够刀枪不入,杀光洋人,便于1900年八国宣战。

为扑灭义和团的反帝斗争,扩大对中国的侵略,英、美、法、俄、德、日、意、奥八国组成的侵略联军,于1900年6月,由英国海军中将西摩尔率领,从天津租界出发,向北京进犯。

最后导致中国陷入空前灾难,险遭瓜分。

1900年,是中国农历庚子年,这场100多年前爆发的动荡也被中国人称为“庚子国变”、“庚子国难”[1]。

1901年7月25日,《辛丑条约》签署,中国不仅赔偿四百五十兆银两,还被迫将大沽炮台以及京师至海通道之炮台一律铲平,并且被迫同意各国派兵驻守租界地,中国主权彻底沦丧[2]。

庚子国变为中国人不堪外国人压迫之民族排外运动,不惜以血肉之躯与敌人炮火相抗,爱国精神可嘉,行动却愚昧。

有人说义和团的思想由最原始最落后的反动的宗教思想和进步的反对异民族压迫的思想两种成份组成的。

不管当时看来是什么概念,现在看来‘排外’、‘灭洋’反映出的多半是农民知识的狭隘性。

义和团是农民的暴动,是拍桌子式的反抗,我很气愤,但仅此而已。

义和团赶不上辛亥革命有组织,也远不如太平天国革命运动有明确目标。

但以它为一场有组织有目标更有力量的侵略提供了舆论基础——八国联军侵华是非正义的掠夺性的战争。

由于一场暴动而引来的战争,无论从哪方面说我们都是吃亏了。

‘义和团,起山东’开始是以拜神练拳为主,后来发生‘教案’,逐渐演变为仇教团体,自诩有神助,能避炮火,有红灯照、蓝灯照等法术[3]。

我看了点义和团起源的资料。

这神功之类的大概就是来源于他们唱的大戏,一个荒诞不经的来源。

背景大概是:戊戌政变后,慈禧以外人偏袒光绪,保护康有为、梁启超等维新分子,仇外情绪更烈,山东巡抚毓贤揣摩慈禧懿旨,暗中鼓励拳民,后毓贤调京,袁世凯署鲁抚,压制拳民活动,拳民遂转往直隶发展。

直隶总督裕禄最初反对义和团,认为拳民乃恃众戕官之乱贼,应严行剿捕,以免致巨患。

但慈禧不高兴,裕禄当然是善于洞察上意的,所以改变态度,招拳民“大师兄”张德成、曹福田等人,待以上宾之礼,并向清廷保荐拳民可用,时义和团大批人马在涿洲、保定一带拆铁路、毁铁路,局势严重。

慈禧密召拳民入京,旬日之间,竟有十万之众入京,太后召见拳民首领,言多奖励,从此亲贵争相信从,庙宇府第,遍设坛场,拳民出入宫禁,横行无忌,大肆烧杀,北京陷入疯狂混乱中[4]。

作为整个事件不算具体原因但绝对不容忽视的一方面就是传教士。

19世纪下半叶,西方主要强国通过同清政府签订条约,使西方宗教获得了在中国内地建立教堂和传教的权力。

这群政治家的爪牙自由地进入了中国。

可是,大部分传教士利用各种手段在传教地侵占田地、聚敛钱财,甚至越俎代庖干涉中国地方政府的政令;挂羊头卖狗肉,他们挥舞着博爱人道的大旗却干着强盗的勾当,一些入教的中国教民也在传教士的庇护下横行乡里。

这种的情况下,以义和拳、大刀会为首的诸多民间组织开始在山东、直隶等地率领百姓攻打教堂、驱逐传教士和惩处不法教民。

这一类活动被清政府称为教案,八国联军侵华前的40年间,全国共发生了各类教案800多起[5] 。

在这种背景下,义和团运动针对的是洋人可是打击的大多数是所谓教民,都是中国人之间的斗争,而义和团运动之所以受到很多人质疑甚至痛恨也是因为类似的教案事件。

普通参与者反抗侵略的精神固然可敬,他们对同胞之横暴与结局之荒诞又令人扼腕。

有人拿达摩西来和鉴真东渡来比较传教士来华,这虽然有很多美化的成分,但确实很多人本着为宗教献身的信念来华。

虽然做出了令人发指的事但他们中的许多人为中国的科技进步作出了重大贡献[6]。

民众对于外来文化的排斥是可悲的,依附于不法传教士横行的中国人更是可悲,尤其引发的在国人之间激烈而无关外国人痛痒的矛盾更是一个悲剧。

很多资料上都有这句话:“这件事中扮演重要角色的就是慈禧”。

其实我原来对慈禧的态度不是痛恨,甚至觉得她一个女人背负这样那样的骂名有点重,但现在我开始认为她有点罪有应得了,了解这段历史真的让我对以前的事情改变了许多看法,读史明智,说的确实很对。

从外国人的干涉导致废帝计划流产开始,慈禧对列强的态度也一直是模棱两可的,说实话真是欠抽。

而对外国公使们的眼中钉也就是“义和拳”和“大刀会”。

她的态度也是模棱两可。

对于是否镇压义和团,她一直是一种矛盾的心理。

她对义和团采取了剿杀和安抚并用的策略。

而这种态度激发了列强的不满。

等的失去了耐心终于限令清政府在两个月以内,剿灭义和团,否则将代为剿平。

天津大沽口了英、法、美、俄等国“示威”军舰出现后,事态开始扩大。

在最后关头,慈禧退缩了。

同意各国派兵进京,并剿杀义和团,外国士兵也已经开始自行保护使馆和教堂[7]。

我认为正是这种模棱两可的态度。

这种骑墙的政策把义和团推上了这个不归路。

资料显示:1900年6月16日,慈禧紧急召开了“御前会议”,会上决定,派兵到京郊马家堡一带阻拦西摩尔联军,如果“不服阻,则决战”。

这表明,慈禧此时要阻止联军大部队入京的态度仍非常坚决。

由于清政府已经按照列强的要求,把天津海防前线的大批部队调去镇压义和团,所以造成京津一带兵力严重不足,而从外省调遣勤王军队短期内也无法到达。

在这种危急情况下,慈禧对义和团的态度开始出现了变化。

“御前会议”这一天,她下令对义和团暂停镇压,要求将其中年轻力壮的团民编入部队[8]。

从这里不难看出,在战争无法避免、自身统治受到威胁时候,慈禧才不得不开始考虑联合义和团抵抗洋人,而并不是列强认为的从一开始便想“联拳抗洋。

”还是在这一天,双方的敌对行为进一步升级,义和团开始围攻西什库教堂。

天津大沽口外联军的军舰已经做好了登陆准备,此刻,已经不再有人能够阻止这场战争的到来了[9]。

开战的时候在慈禧的心里,列强对其统治的威胁已经远远超过了义和团,因此她要借助义和团的力量来抵御外国入侵。

在样以来,义和团多少得到了清政府的支持。

然而大沽炮台陷落,就在中国最高当局还在为是否与各国交战而争执的时候,战争已经在天津开始了。

大沽口已经开战的消息传到了北京城内,京城上下群情激愤,义和团出现了要进攻东交民巷的迹象。

慈禧急忙召集了第四次“御前会议”[10]。

慈禧连续三番五次召集了第“御前会议”的时候她仍然为自己留着后路,可是所有这些后路都没有帮助她留住自己的统治,反而起到了催化的作用,甚至可以说是加速或招致了这次侵略的到来。

之所以我觉得义和团运动和学生运动有点相似,是因为它们共同的可悲之处。

义和团值得可怜的地方也在于此。

即使没有被镇压,清廷对义和拳的招抚也不过只是权宜之计,目的是安抚拳民、防止拳民暴动,而其对外宣战则给了拳民一个怒气的宣泄口,同时也在失控的局面中维护了清廷的合法性地位。

换句话说,清廷在局势失控的情况下,必须顺应义和拳扮演一个“爱国爱民”的朝廷,如果贸然剿杀义和拳的话,恐怕等不到外国干涉便已经亡于拳民之手了。

这大概是清廷“宣战诏书“的意义吧,这也是这个所谓的“宣战诏书”对内而不对外的原因。

从这方面看来义和团是可怜的,报国之心没有受到真正的支持,就像所有的学生运动一样,被统治者当成了一种工具,但这次的运动没有给清廷带来任何好处,反而给列强制造了侵华的理由,虽然他们的侵华在当时看来不过是时间问题,义和团的运动确实成了正中下怀的炮灰。

以前我觉得学生游行示威是一件很正义的事,什么组织纪律全都不用管,我们有权反抗,但有一次和一个军人交流时他说:唉,你们学生啊,最不让人省心了!就是这一句话改变了我对所谓学生运动的看法。

适度的是好事,但过火了,就是一股虚火,看似热烈狂躁,实则无济于事。

说不定也变成炮灰。

勒庞在《乌合之众》中说,群体随时都会反抗软弱可欺者,对强权低声下气。

如果强权时断时续,而群体又总是被极端情绪所左右,它便会表现得反复无常,时而无法无天,时而卑躬屈膝。

可叹的是,天津城破后,那些在门口写“大日本顺民”字样以求保护的,亦不乏昔日横行街上之义和拳民也。

拍桌子要消灭所有洋人的时候,不畏流血牺牲奋勇向前冲的是义和团小将,就像无知而又受到蛊惑的邪教拥护者。

可悲的冲在最前边,而大人物对此的解释竟是童子法力最弱!农民的起义在后方观战的永远是领导,然而在敌人真正来临的时候,那些曾经愤怒不已,点火就着的拳民呵!竟然一下就变成了围观的群众。

当了顺民!是的,他们也只有当顺民了,他们本来就没有实力,本来就没有具体的概念,甚至都不知道自己到底在干什么,凭着一种随波逐流的激情能干什么?就像文革时期无头苍蝇一般的红卫兵,一盘散沙,有几分鲁迅先生所言的奴性吧,要是反抗也是死路一条吧。

义和团的运动所体现的的不过是一种过于极端的爱国主义罢了。

盲目排外,夜郎自大,清政府的闭关锁国对人民的愚昧起到了有利作用。

在那样的历史条件下难道能指望拳民的视野达到什么可以称赞的高度么?也只有这样了。

一位名叫宫崎滔天的日本人曾说过这样一句话:“如果遭到列强瓜分的灾祸,作为中国人应该怎么办?那就只有去当义和团了”,“你如果生在中国,你也会参加义和团去和八国联军拼个你死我活吧?”所以我说造成这悲剧的大部分是清廷,确切的来讲是慈禧。

拳民不懂政治,不了解外来势力不是刀棍能击退的,但政府不能不阻止,这种无知的暴动需要的是安抚,而非添油加醋!慈禧不是政治家,不是所有的女人的观念都是妇人之见,但她的确实是。