袁遇秋解读《通俗伤寒论例讲》

- 格式:docx

- 大小:14.14 KB

- 文档页数:1

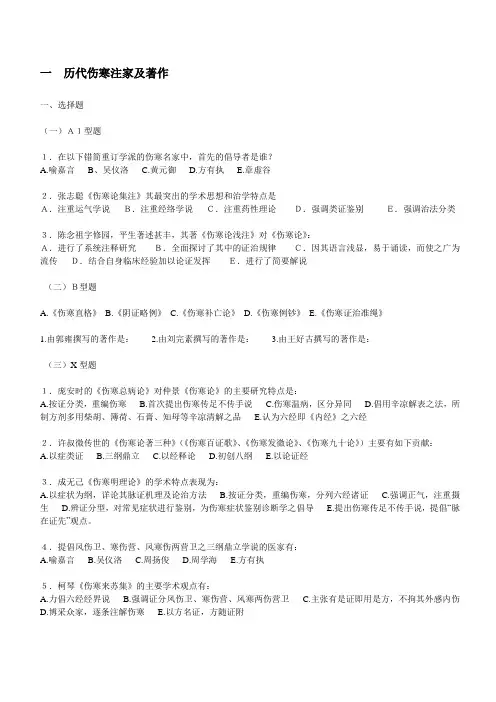

一历代伤寒注家及著作一、选择题(一)A1型题1.在以下错简重订学派的伤寒名家中,首先的倡导者是谁?A.喻嘉言B、吴仪洛 C.黄元御 D.方有执 E.章虚谷2.张志聪《伤寒论集注》其最突出的学术思想和治学特点是A.注重运气学说B.注重经络学说C.注重药性理论D.强调类证鉴别E.强调治法分类3.陈念祖字修园,平生著述甚丰,其著《伤寒论浅注》对《伤寒论》:A.进行了系统注释研究B.全面探讨了其中的证治规律C.因其语言浅显,易于诵读,而使之广为流传D.结合自身临床经验加以论证发挥E.进行了简要解说(二)B型题A.《伤寒直格》B.《阴证略例》C.《伤寒补亡论》D.《伤寒例钞》E.《伤寒证治准绳》1.由郭雍撰写的著作是:2.由刘完素撰写的著作是:3.由王好古撰写的著作是:(三)X型题1.庞安时的《伤寒总病论》对仲景《伤寒论》的主要研究特点是:A.按证分类,重编伤寒B.首次提出伤寒传足不传手说C.伤寒温病,区分异同D.倡用辛凉解表之法,所制方剂多用柴胡、簿荷、石膏、知母等辛凉清解之品E.认为六经即《内经》之六经2.许叔微传世的《伤寒论著三种》(《伤寒百证歌》、《伤寒发微论》、《伤寒九十论》)主要有如下贡献:A.以症类证B.三纲鼎立C.以经释论D.初创八纲E.以论证经3.成无己《伤寒明理论》的学术特点表现为:A.以症状为纲,详论其脉证机理及论治方法B.按证分类,重编伤寒,分列六经诸证C.强调正气,注重摄生D.辨证分型,对常见症状进行鉴别,为伤寒症状鉴别诊断学之倡导E.提出伤寒传足不传手说,提倡“脉在证先”观点。

4.提倡风伤卫、寒伤营、风寒伤两营卫之三纲鼎立学说的医家有:A.喻嘉言B.吴仪洛C.周扬俊D.周学海E.方有执5.柯琴《伤寒来苏集》的主要学术观点有:A.力倡六经经界说B.强调证分风伤卫、寒伤营、风寒两伤营卫C.主张有是证即用是方,不拘其外感内伤D.博采众家,逐条注解伤寒E.以方名证,方随证附6.尤怡与《伤寒贯珠集》宗以法类证、以证论治研究思路,将各经病变诊治内容分门别类为:A.正治B.斡旋C.反治D.救逆E.权变7.伤寒学的教学方法和手段涉及:A.电化教学B.多媒体教学C.网络远程教学D.实验教学E.临床讨论二、非选择题(一)填空题1.朱肱《南阳活人书》研究伤寒最重______,认为不识______,则犹触途冥行,不知邪气所在。

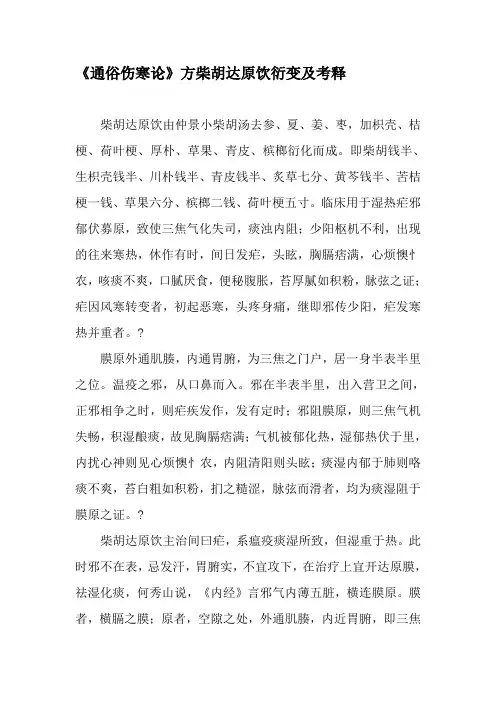

《通俗伤寒论》方柴胡达原饮衍变及考释柴胡达原饮由仲景小柴胡汤去参、夏、姜、枣,加枳壳、桔梗、荷叶梗、厚朴、草果、青皮、槟榔衍化而成。

即柴胡钱半、生枳壳钱半、川朴钱半、青皮钱半、炙草七分、黄芩钱半、苦桔梗一钱、草果六分、槟榔二钱、荷叶梗五寸。

临床用于湿热疟邪郁伏募原,致使三焦气化失司,痰浊内阻;少阳枢机不利,出现的往来寒热,休作有时,间日发疟,头眩,胸膈痞满,心烦懊忄农,咳痰不爽,口腻厌食,便秘腹胀,苔厚腻如积粉,脉弦之证;疟因风寒转变者,初起恶寒,头疼身痛,继即邪传少阳,疟发寒热并重者。

?膜原外通肌腠,内通胃腑,为三焦之门户,居一身半表半里之位。

温疫之邪,从口鼻而入。

邪在半表半里,出入营卫之间,正邪相争之时,则疟疾发作,发有定时;邪阻膜原,则三焦气机失畅,积湿酿痰,故见胸膈痞满;气机被郁化热,湿郁热伏于里,内扰心神则见心烦懊忄农,内阻清阳则头眩;痰湿内郁于肺则咯痰不爽,苔白粗如积粉,扪之糙涩,脉弦而滑者,均为痰湿阻于膜原之证。

?柴胡达原饮主治间曰疟,系瘟疫痰湿所致,但湿重于热。

此时邪不在表,忌发汗,胃腑实,不宜攻下,在治疗上宜开达原膜,祛湿化痰,何秀山说,《内经》言邪气内薄五脏,横连膜原。

膜者,横膈之膜;原者,空隙之处,外通肌腠,内近胃腑,即三焦之关键,为内外交界之地,实一身之半表半里也。

凡外邪每由膜原入内,内邪每由膜原达外,此吴又可治疫邪初犯膜原,所以有达原饮之作也。

今俞氏以柴芩为君者,以柴胡疏达膜原之气机,黄芩苦泄膜原之郁火也。

臣以枳、桔开上,朴、果疏中,青、槟达下,以开达三焦之气机,使膜原伏邪从三焦而外达肌腠也。

佐以荷梗透之;使以甘草和之。

可见和解之中兼有开上、畅中、导下之能,共收宣畅三焦、透达募原之功。

虽云达原,实为和解三焦之良方。

较之吴氏原方,奏功尤捷。

然必湿重于热,阻滞膜原,始为适宜。

何氏对俞氏柴胡达原饮作了诠释,并指出本方“若湿已开,热已透,相火炽盛,再投此剂,反助相火愈炽,适劫胆汁而烁肝阴,致肝火旺生风,痉厥之变者,故此方慎用”。

《伤寒论》伤寒例原文及译文作者:张仲景阴阳大论云:春气温和,夏气暑热,秋气清凉,冬气冷冽,此则四时正气之序也。

冬时严寒,万类深藏,君子固密,则不伤于寒。

触冒之者,乃名伤寒耳。

其伤于四时之气,皆能为病。

以伤寒为毒者,以其最成杀厉之气也。

中而即病者,名日伤寒;不即病者,寒毒藏于肌肤,至春变为温病,至夏变为暑病。

暑病者,热极重于温也。

是以辛苦之人,春夏多温热病,皆由冬时触寒所致,非时行之气也。

凡时行者,春时应暖,而复大寒;夏时应大热,而反大凉;秋时应凉,而反大热;冬时应寒,而反大温。

此非其时而有其气,是以一岁之中,长幼之病多相似者,此则时行之气也。

欲候知四时正气为病,及时行疫气之法,皆当按斗历占之。

九月霜降节后,宜渐寒,向冬大寒,至正月雨水节后,宜解也。

所以谓之雨水者,以冰雪解而为雨水故也。

至惊蛰二月节后,气渐和暖,向夏大热,至秋便凉。

从霜降以后,至春分以前,凡有触冒霜露,体中寒即病者,谓之伤寒也。

九月十月,寒气尚微,为病则轻;十一月十二月,寒冽已严,为病则重;正月二月,寒渐将解,为病亦轻。

此以冬时不调,适有伤寒之人,即为病也。

其冬有非节之暖者,名日冬温。

冬温之毒,与伤寒大异,冬温复有先后,更相重沓,亦有轻重,为治不同,证如后章。

从立春节后,其中无暴大寒,又不冰雪;而有人壮热为病者,此属春时阳气,发于冬时伏寒,变为温病。

从春分以后,至秋分节前,天有暴寒者,皆为时行寒疫也。

三月四月,或有暴寒,其时阳气尚弱,为寒所折,病热犹轻;五月六月,阳气已盛,为寒所折,病热则重;七月八月,阳气已衰,为寒所折,病热亦微。

其病与温及暑病相似,但治有殊耳。

卜五日得一气,于四时之中,一时有六气,四六名为二十四气也。

然气候亦有应至而不至,或有未应至而至者,或有至而太过者,皆成病气也。

但天地动静,阴阳鼓击者,各正一气耳。

是以彼春之暖,为夏之暑;彼秋之忿,为冬之怒。

是故冬至之后,一阳爻升,一阴爻降也。

夏至之后,一阳气下,一阴气上也。

娄绍昆《走进半部伤寒论》全文一九七一年春天,我们搬进了新房。

我新建房子周围都是山与农田,隔壁住着一个汪阿姨,算起来还是我母亲那边的亲戚。

她当时年老体衰,诸病缠身,所以经常来我家与父亲谈论自己反复变化的病情,由此得知汪阿姨对中医并非一无所知。

有一天下午,我到汪阿姨家跟她聊天,想从她那里了解到一些与中医药有关的事情。

虽然是毗邻而居,只有一墙之隔,一步之遥,然而汪阿姨依然泡茶递水以客人相待。

“汪阿姨,听我父亲说,你对中医学有较深的了解,能够得心应手地开方用药,这些事都是真的吗?”汪阿姨笑着说:“虽然我从小对中医药耳濡目染,但还从未认真学过,对它丰富的内容也只是略知皮毛。

”“汪阿姨,我想学习中医,所以希望能够得到你的帮助。

”我开门见山地说。

“学中医好啊,我自己有什么大大小小的毛病首先想到的往往是中医,基本上都是自己开个方子给自己吃。

不过现在中医师好的不多,说一句不中听的话,如今社会上的一般中医师还不如我呢。

”想不到,汪阿姨对自己的中医药水平这么自信。

“汪阿姨,你说中医在现代有没有发展前途?”“我的内心一直在惊叹中医的神奇疗效,”汪阿姨说,“比方说,一些被西医宣布患有不治之症的病人经过中医治疗得以延续生命或者康复,众多西医无法治疗的慢性病在中医药的调养下都能慢慢地恢复,一些严重的跌打损伤、毒蛇咬伤的患者西医可能要截肢,但中医却可以让其康复或者复原,一些恶性肿瘤中医药的诊治可以带病生存。

你说,这么好的东西如果学会了怎么会没用呢?”“汪阿姨,你是怎么学会中医的?”“学会中医还谈不上,我是父亲手把手教我的,但是惭愧的很,我没有学好它。

”“汪阿姨,你父亲在学习中医药的时候,对哪几本书最重视?”“我父亲最珍重的是两本书,”汪阿姨想了想说,“一本是张仲景的《伤寒论》,另一本是清代沈源的《奇症汇》。

”我怕自己记不住汪阿姨所讲的内容,就回去拿来一本新的硬面抄。

我先把前面的内容补写进去,然后做好继续扎录的准备。

“汪阿姨,沈源的《奇症汇》你看过了吗?”“我看过,一共八卷,是清代医学家沈源先生编辑的。

中医数术考傷寒鈐法⽇⼲⽀算病不只是在临床经验中存在,在逻辑上也是有理可循。

前⾯我们已经将⽇⼲⽀的源头溯到了上古,但是真正⽬前能知道的成型的⽇⼲⽀算病理论,除了张仲景《伤寒杂病论》犹抱琵琶半遮⾯以外,就是浦云的《运⽓精华》、成⽆⼰的《注解伤寒论》了。

但《运⽓精华》⽬前可能失传,⽽《注解伤寒论》也只是记录了⽇⼲⽀算病的汗瘥棺墓部分。

⽬前我们能看到的古籍就是刘完素、马宗素、程德斋、熊宗⽴、薛⼰、朱棣、赵开美、曹乐斋等⼈传承的《伤寒钤法》了。

在历史上,明朝的⾼昶(1481-1556)曾经运⽤《伤寒钤法》的⽇⼲⽀算病治病,影响很⼤;薛⼰(1487-1559)在《薛⽒医案》中也有运⽤伤寒钤法诊断为少阳病⼩柴胡汤证的案例;再就是清朝的曹乐斋(1800-1880)及其弟⼦胡乾元应⽤《伤寒钤法》的⽇⼲⽀算病法,也是名贯⼀⽅。

在⼦学体系中,天⼲地⽀与⼈体藏象的对应始终是唯⼀的。

诗⽈:甲胆⼄肝丙⼩肠,丁⼼戊胃⼰脾乡,庚属⼤肠⾟属肺,壬属膀胱肾癸藏,三焦亦向壬宫寄,胞络同归⼊癸⽅。

⼜⽈:肺寅⼤卯胃⾠宫,巳脾⼼午⼩未中,申膀⾣肾⼼包戌,亥三⼦胆丑肝通。

观此⼆诗,为天地⼈⾝,⽆时不相同。

故⼀⽓不和不能⽣化。

天有六⽓,⼈有三阴三阳以应之。

地有五⾏,⼈有五藏六腑以应之。

藏为阴,其数偶,以应五运,藏蓄五⾏质于地,⽽⽓则终于天也。

腑为阳,⽽数奇,以应六⽓,盖六淫之⽓虽降于天也,⽽势必终于地也。

⼦午为天地之中正也,君⽕位焉。

⼿少阴⼼午,⾜少阴肾⽔⼦,居三焦从⽔化,⽔从肾⾄。

故少阴为藏,位与太阳隔⽽⽓相合。

丑未为归藏,归之标本湿⼟位焉。

⾜阳明胃卯,⼿阳明⼤肠⾣居。

然⼦随母居,⼟旺胜⾦,故太阳为藏,位与阳明隔⽽⽓相合也。

巳亥为天地之门户,风⽊位焉,⾜厥阴肝也。

⼿厥阴⼼包络,亥居之。

寅申为⽣化之始终,相⽕位焉,⾜少阳胆寅,⼿少阳三焦申居之,与少阴相隔⽽⽓相合为腑也,《伤寒钤法》中的天⼲地⽀也如此对应。

《伤寒钤法》主要分为发病→传变→⾏流→因果→经法(归证)五⼤部分。

初学《伤寒论》必知秘诀中医泰斗任应秋倾心讲述选自学苑出版社《任应秋医学讲座文集》《伤寒论》是中医学习辨证施治较有系统的书,是后汉张仲景的杰出著作。

学习中医,必须要读《伤寒论》的重要意义,已经为大家所熟知了。

但是究竟如何阅读才好?我想从以下几方面谈一下,仅供初学《伤寒论》者的参考吧。

一般读《伤寒论》的,往往都是读注本的多,很少有从《伤寒论》白文本着手。

其实这是研究伤寒论的关键问题,不应该忽略。

因为白文本是仲景《伤寒论》的基本面貌各家注本于《伤寒论》的本来面目,或多或少都有所改变了。

当然,所谓白文本,亦只是指北宋林亿等的校刊本而言,除了林校本而外,我们不可能再看到更接近仲景原论的白文本宁。

北宋刊本,亦为稀世之珍,国内还没有访到是否有这个本子的存在。

其次是明代赵开美的翻刻宋本,据《经籍访古志补遗》说:“此本为仲景全书中所收,曰翻刻宋板,其字面端正,颇存宋板体貌,盖伤寒论莫善于此本”。

可惜这个刻本,亦流传甚少,不易购得。

无已,下列几个本子,还不失为《伤寒论》白文本的善本。

第一是民国元年武昌医馆刊本,其次是民国十二年恽铁樵托商务印书馆的影印本,又其次是民国二十年上海中华书局的影印本。

这三个本子都是据赵氏翻刻本而校刊或影印的,在古旧书店时或可以买到。

1955年重庆人民出版社发行的《新辑宋本伤寒论》,也是据赵刻本排印的,1959年又增附索引发行,仍不失为较好的白文本,只是删节去原本的辨脉法、平脉法、伤寒例、辨痉湿暍病脉证,辨不可发汗病脉证并治、辨可发汗病脉证并治、辨发汗后病脉证并治、辨不可吐、辨可吐、辨不可下病脉证并治、辨可下病脉证并治、辨发汗吐下后病脉证并治等十二篇,以及三阴三阳各篇篇首所列诸法条文,可以称做《伤寒论》的白文节本。

(二)选注注《伤寒论》的,从宋至今,不下四百余家,要想尽读这些注本,既不可能,亦没有这个必要。

但是较好的注本,不仅可以帮助对《伤寒论》的理解,还足以启发我们的思路。

因此,在阅读了白文之后,选几家较好的注本来看,这是非常必要的。

深入浅出讲伤寒第29篇:现代科学语言解读“四逆汤”2021-02-26 11:30·三甲医院中医袁大夫后三期发文预告:黄连阿胶鸡子黄汤、乌梅丸、当归四逆汤发文规则:周一、周三、周五更新。

本系列文章用通俗易懂的现代科学语言解读中医方剂背后的机理及适用范围,帮助读者建立系统的中医思维,不同层次都能有收获及心得。

为把道理讲清楚,每篇文字都会较长,适合慢慢品味。

建议学习完《迈入中医之门》系列后,再进入本系列学习。

人体的太阳表系统是位于人体体表抵御外邪的最外“一层防线”。

太阳表系统在体内其他五大系统的支持下,阳气和津血的方向“从内向外”宣发,从而维持人体保持足够的“正压”状态,以抵御外邪不会“攻陷”人体。

但是,维持人体保持足够的“正压”状态并不容易,这需要太阳表系统和体内其他五大系统的健康工作。

如果身体气血不足或者气血运行的通道受阻,这种“正压”的健康状态并不容易实现。

从阴阳二分法的观点来看,人体的太阳、少阳、阳明三阳系统在“地理位置”居于人体偏于体表,太阴、少阴和厥阴三阴系统在“地理位置”上偏于体内。

靠近体表的三阳系统负责抵御外邪,并为人体的水液和物质代谢提供场所,偏于体内的三阴系统提供精、血、气、神对三阳系统进行支持。

仲景在《伤寒论》第91条提出了治疗“表”、“里”系统疾病的总体治疗原则:“伤寒,医下之,续得下利,清谷不止,身疼痛者,急当救里;后身疼痛,清便自调者,急当救表。

救里宜四逆汤,救表宜桂枝汤。

”即当病患出现了腹泻下利的情况时,说明里系统已经虚寒,而且腹泻会导致阳气和津液的加剧流失。

这时里系统对表系统的供应已经出现不足,表系统气血不足会产生身体疼痛,这时应该用四逆汤的思路来救里。

如果大便正常而身体疼痛,说明疾病位置不在里,而在表,这时应该用桂枝汤的思路补益体表系统的气血、用宣发发汗的方式驱赶邪气于体外。

笔者认为,仲景在这一条提出的是表里辨证关系的治疗原则,并不是指邪气在表一定用桂枝汤,这里用桂枝汤实际代表了一种思路,即病邪在表应该通过鼓舞正气宣发出体表用出汗的方式驱赶外邪于体外。

学习胡老学术的必读书

学习胡老学术的必读书

胡老原典:

1、《伤寒论通俗讲话》(包含《中医临床家胡希恕》——胡老医案集及《伤寒约言录》——早期著作,后书《中国汤液经方》有收录)

2、《胡希恕病位类方解》(经方方证学,可惜胡老经验用量未收进,应参考《经方传真》初版)

3、《胡希恕越辨越明释伤寒》(原汁原味,犹胡老亲临,段老忠实记录)

4、《胡希恕伤寒论讲座》》(原汁原味,犹胡老亲临,录音稿。

可听相关录音)

5、《胡希恕金匮要略讲座》(原汁原味,犹胡老亲临,录音稿。

可听相关录音)

(上三本书是对《伤寒杂病论》原文的解释,《胡希恕讲伤寒杂病论》可作个参考)

6、《胡希恕讲温病条辨拾遗》(寒温统一学)

胡老学术重要参考书:

1、《皇汉医学》(日本古方派之精华)

2、《解读<伊尹汤液经>》 (考据经方、医经流派之不同)

3、《病理生理学》(巴甫洛夫学说,西医著作)

4、《小品方》(胡老颇重视)

5、《金匮玉函经》(仲景原文重要的校对文献)

6、《陈慎吾伤寒论讲义》(陈老得益于胡老颇多,其书应有可参之处)

7、《经方传真》修订版(体现冯老的观点,初学胡老者可作个参考)。

茶话《伤寒论》讲义,第1讲:序言和杂谈朋友们好,这是“茶话《伤寒论》”的第一讲。

前几天,有一位女士读了我的《学医沉思录》以后加了我的微信好友,看了我在朋友圈的照片以后跟我说,你的长相和你的文章实在太悬殊了,我答复说,如果你先看了我的长相,可能就不会再去读我的文章了。

这是一个玩笑。

相貌丑陋、说话结巴、不拘小节、放荡不羁,这大体上就是我给人的感觉。

发布视频往往是为了获得更多的播放,而我是一个耿直的人,我不想为了迎合别人而改变自己。

关于结巴,可以想象,你看到的每一段完整的句子,几乎都是我录制多遍然后剪辑而成的。

我们必须说明一下,《伤寒论》是中医最重要的一本书,一位中医坐诊医生是否具有入门的中医水平,就是考察他能不能玩转《伤寒论》,这也是我讲《伤寒论》的原因。

首先做一下自我介绍:1、性别就不用说了,1981年生,陕西太白县人,定居西安。

2、学历,2001年的中专建筑专业毕业,这就是最高学历。

我后来所学习到的一切,都是自学而来,像预测、中医方面,我也没有拜过师傅。

3、工作,我之前的主要工作是程序员,主要是编程,前期做C++、PHP、数据库之类,后期从事自动交易软件编程,MQL5语言。

啥,我为什么没有秃顶?西方人搞出来的东西都不难,用不着秃顶。

我宁可在学习中医的过程中秃顶。

4、文化程度。

1994年13岁开始接触周易,周易术数所有的巷道全部玩遍;计算机似有天分,看看编程语言,直接就能写软件;中医2009年开始学习中医,对中医我似乎也有点天分,除了弯路太多以外,倒是没有觉得有多难。

第二个,为什么由程序员讲中医?这也是我自己一直想不通的问题,那么多中医从业者,你们为什么不来讲中医,为什么非要逼一个程序员来讲中医?我这人,长得又不好看,普通话又不标准,说话还结巴。

我想,有以下几个原因:1、中医从业者专业水平太低10个中医九个骗,都是大忽悠带着小忽悠一起忽悠,都是为了钱。

2、所谓的“正统”中医教学误导太多,基本上没有疗效我们去抖音看看,一些专家教授、美女网红,或者穿白大褂的老头老太太,普通话标准,穿着考究,视频背景不是整整齐齐的书,就是古香古色的家具,看上去谆谆教诲、泄露天机的样子!告诉你什么病就用什么药,或者用“八纲辨证”讲得激情澎湃。

<篇名>重订通俗伤寒论书名:重订通俗伤寒论作者:俞根撰,近代徐荣斋重订。

朝代:清年份:公元1644-1911年<目录><篇名>后序属性:前哲徐洄溪曰。

医者之学问。

全在明伤寒之理。

则万病皆通。

故仲景之书有二。

《伤寒论》治时病之法也。

《金匮要略》治杂症之法也。

而《金匮》之方。

则又半从《伤寒论》中来。

则伤寒乃病中之第一症。

而学医者之第一功夫也。

俞东扶曰。

伤寒为大病。

治法为最繁。

必熟读仲景书。

再遍读后贤诸书。

临症方有把握。

仲景书为叔和编次。

或有差误。

而聊摄注解。

殊觉稳当。

续注者。

张卿子王三阳唐不岩沈亮宸张兼善张隐林北海诸人。

总不越其范围。

程扶生《经注》尤为明白易晓。

然亦不敢直指原文之错误。

自方程喻三家。

各以已意布置。

而仲景原文。

从此遂无定局。

至柯氏来苏集始放胆删改。

而以方名编次。

又是一局。

徐灵胎《伤寒类方》实宗其式。

然予细绎柯氏删改处。

万不及《医宗金伤寒论》之精当。

先刊仲景原文。

另立正误存疑二篇。

应改者注小字于旁。

可删者摘诸条于后。

是非判然。

智愚皆晓。

他如江西舒诏《伤寒集注》大半斥为伪撰。

并取数方。

痛加诋毁。

别拟方以换之。

以视汪琥将阴阳二候。

分为二编。

各补后贤之方。

其意均欲使初学人不泥古方以害人。

而汪犹拘谨。

舒则放纵矣。

惟吴绶蕴要节《六书》王宇泰《伤寒准绳张路玉伤寒绪论》俱有裨于后人。

即有功于仲景。

合二家之说观之。

仲景《伤寒论》为千古用方之祖。

且其阐明医理。

尤为中国至精之本。

惜其书难免错简。

必参观后贤诸书。

核对互勘。

始有头绪。

阅周之读伤寒论法。

颇有见地。

爰节述其说曰。

《伤寒》非奇症也。

《伤寒论》非奇书也。

仲景据其所见。

笔之于书。

非既有此书。

而天下之人。

根据书而病也。

读者须每读一段。

即设一病者于此。

以揣其病机治法。

而后借证于书。

不得专在文本上安排。

总之读《伤寒论》只当涵泳白文。

注家虽有数十。

以予所见二十余种。

皆不免穿鉴附会。

言似新奇。

莫能见之行事。

鄙见只当分作四会。

曰伤寒初起本证治法。

伤寒论--伤寒例全⽂原⽂翻译【原⽂】四时⼋节⼆⼗四⽓七⼗⼆候决病法⽴春正⽉节⽃指⾉⾬⽔正⽉中指寅惊蛰⼆⽉节指甲春分⼆⽉中指卯清明三⽉节指⼄⾕⾬三⽉中指⾠⽴夏四⽉节指巽⼩满四⽉中指巳芒种五⽉节指丙夏⾄五⽉中指午⼩暑六⽉节指丁⼤暑六⽉中指未⽴秋七⽉节指坤处暑七⽉中指申⽩露⼋⽉节指庚秋分⼋⽉中指⾣寒露九⽉节指⾟霜降九⽉中指戌⽴冬⼗⽉节指乾⼩雪⼗⽉中指亥⼤雪⼗⼀⽉节指壬冬⾄⼗⼀⽉中指⼦⼩寒⼗⼆⽉节指癸⼤寒⼗⼆⽉中指丑⼆⼗四⽓,节有⼗⼆,中⽓有⼗⼆,五⽇为⼀候⽓亦同,合有七⼗⼆候,决病⽣死,此须洞解之也。

《阴阳⼤论》①云:春⽓温和,夏⽓暑热,秋⽓清凉,冬⽓冰列②,此则四时正⽓③之序也。

冬时严寒,万类深藏,君⼦④固密⑤,则不伤于寒,触冒⑥之者,乃名伤寒⽿。

其伤于四时之⽓,皆能为病,以伤寒为毒⑦者,以其最成杀厉之⽓也。

【注释】①《阴阳⼤论》:古代医学典籍之⼀,今佚。

②冰列:“列”通“冽”,严寒的意思。

③正⽓:四时正常的⽓候。

④君⼦:能注意摄⽣的⼈。

⑤固密:保护周密的意思。

⑥触冒:感触冒犯之意。

⑦毒:危害的意思。

【译⽂】《阴阳⼤论》说:春天⽓候温暖,夏天⽓候炎热,秋天⽓候凉爽,冬天⽓候严寒,这是四季正常⽓候的变化规律。

冬季严寒,⾃然界万种⽣灵深深地潜藏、伏匿,懂得养⽣之道的⼈们,顺应⾃然之规律⽽防护固密,所以寒邪不会伤害到他们。

倘若不慎感受了寒邪,这就叫伤寒。

四时之⽓皆能伤⼈⽽致病,但伤寒这种邪⽓,是最为凛冽、肃杀的邪⽓,所以危害最烈。

【评析】本条指出外感病与四时⽓候的关系,特举冬时伤寒为例,揭⽰预防的重要性。

春夏主阳,秋冬主阴,阳主⽣长,阴主收藏,随着四时的变化更替,万物也不断地发展变化。

《素问·四时调神⼤论》:“春三⽉,此谓发陈。

天地俱⽣,万物以荣……夏三⽉,此谓蕃秀。

天地⽓交,万物华实……秋三⽉,此谓容平。

天⽓以急,地⽓以明……冬三⽉,此谓闭藏。

⽔冰地坼,⽏扰乎阳。

”这是古⼈从⾃然界寒暑替变,阴阳消长的现象,认识到⼈体⽣长收藏的⽣理动态,必须随着⽓候的转变⽽调节适应,才不致受到六淫的影响⽽发⽣疾病。

袁遇秋近日儿科医案3则袁遇秋按:春天来了,因为天气变化无常,不管是大人还是小孩,都很容易着凉生病。

所谓乍暖还寒时候,最难将息。

用经方治小孩感冒,简直是小菜一碟。

我自己的女儿,上学传染了感冒,放学回到家,蔫蔫的。

睡前喝一付中药,第二天一大早已经满血复活上学去了。

如果是去打点滴或吃其他感冒药,估计没有三五天是好不了的。

所以说,为人父母,最好知医,这样也可以让自己的子女少受疾病之苦。

这几天计划着,得把医案都整理好,看看能不能争取今年出本医案集。

以前都是直接把问诊信息拿上来分享,现在学着正规的医案格式整理了一遍,感觉更整齐易读了。

王XX,男孩。

2月27日来诊,其母代述,晚上呕吐四次,不管是吃保济丸还是小柴胡,都吐出来。

背部痒。

肚子不舒服,无汗,大便正常,小便少。

处方:桂枝3克,白芍3克,炙甘草2克,红枣2个,生姜3克,厚朴2克,杏仁2克,3付。

嘱稍稍进之。

次日反馈不拉不吐,但还是肚子疼,问可否整肠丸,可。

3月2日二诊:不拉不吐不肚子疼了,睡觉醒来痰多咳嗽,处方:茯苓4克,桂枝3克,白术3克,炙甘草3克,3付。

3月3日反馈已无大碍。

刘X,男孩。

27日来诊,其母代述:感冒后咳嗽音重,浓鼻涕,白痰,无汗,胃口不好,睡眠烦躁,大便偏硬,每天一次。

处方:桂枝3克,白芍3克,炙甘草2克,红枣2个,厚朴2克,杏仁2克,生姜3克(自备),茯苓3克,炮附子2克,白术2克,3付。

29日二诊,服药两付,已无咳嗽鼻涕,但还有痰,睡觉有呼噜。

处方:茯苓4克,桂枝3克,白术3克,炙甘草3克,3付。

3月3日,还有一点鼻涕。

女孩,2016年2月28日来诊,其母代述:清涕,咳嗽,声音嘶哑,大便三次,小便有点黄。

处方:桂枝3克,白芍3克,炙甘草2克,红枣2个,厚朴3克,杏仁3克,生姜3克(自备),3付。

3月2日二诊:基本不咳嗽了。

黄鼻涕,口臭,白滑苔。

处方:茯苓4克,桂枝3克,白术3克,炙甘草3克,3付。

3月3日反馈:只吃了一付,就好了。

伤寒例之为什么说伤寒论治万病「最受欢迎的传统中医公号最具人气的中医养生社群」中医经典 | 养生之道 | 膳食调理 | 国学文化“其于伤四时之气、皆能为病、中口而即病者、曰伤寒、不即病者、寒毒藏于肌肤、至春变为温病、至夏变为暑病、暑病者、热极重于温也、”(伤寒例)意思是,只要感受外邪,就可能得病,中而即病名曰伤寒,这里的寒等同于外邪,而不是专指寒邪(也不是第3条狭义的伤寒)。

若不即病,邪藏于肌肤,至春变为温病、夏变为暑病。

这里把也温病交代得很清楚了。

的确不等同于伤寒,是伏而发的病,所以温病的发作,由于是自肌肤下由内向外而发,所以甫一发病即有呈阳明热的特征,且不恶寒,这与伤寒由外而内侵犯人体有本质的区别。

仲景没言温病的治法,大凡仲景没有告之治法的,意思就是简言,不需要特别指出,按法治之即可。

要特别指出也很困难,因为情况变化多端,有单纯阳明病的,有少阳阳明合病的,当然也有其他合病的可能,若论治法全都已经包含在《伤寒卒病论》里头了,所以简言,后面这样的例子还有。

仲圣著书,非常严谨,“难治”,“必死”都会言明。

所以伤寒论不是只治伤寒不治温病。

伤寒与温病(暑病)皆是伤于寒(伤于邪)而来,正是基于此,难经言“伤寒有五”就是想说明无论是即发的伤寒还是温病等伏发的病其根源都是伤于四时之气(邪,以寒代指)。

这是万病的第一部分--伤寒与温病。

问题:秋与冬只能感而即发?还是被春夏指代了?可能是因为秋冬天气寒冷,腠理致密,内外邪难于呼应?凡时行者、春时应暖而反大寒、夏时应热而反大凉、秋时应凉而反大热、冬时应寒而反大温、口此则时行之气也、(伤寒例)意思是,除上述四时正气之外,还有时行之气致病,这里的时行之气应当包括了除外四时之气所有的外邪,后世为温疫立论,提出疫疠之气实属时行之气范围。

这是万病的第二部分--时行之气。

问题:文中描述了时行之气的特征--非其时而有其气,疫疠之气符合这个特征吗?这是对外邪致病的专论,下面金匮补充了另外两条因素。

袁遇秋解读《通俗伤寒论例讲》

2017-02-15 15:15 点击后提交建议或意见

袁遇秋,广东梅州人,毕业于武汉大学,崇正经方创始人,潜心研究伤寒论和金匮要略经方多年,专注于经方的教学和应用,使用纯经方治病,用经方原方屡愈奇难杂症,为众多经方同业所推崇,门生数百,遍布全国,美国、加拿大等也有数人。

个人经历:

2007年毕业于武汉大学。

2013年编纂了《针灸临床手册》,这本资料与一般针灸课本不同的是,多是医家经验,可以直接使用。

2015年7月,编纂了《经方使用手册》、《通俗伤寒论例讲》、《通俗金匮要略例讲》等有关经方学习的资料。

2015年11月,创立崇正经方平台,开始招收经方学生。

袁遇秋的教学模式,重实战,轻理论,一切以临床为本,不谈玄学。

2017年2月,目前通过崇正经方的学生将近一百五十人,遍布全国,甚至美国、加拿大、马来西亚也有人学习。

个人著作

《经方使用手册》

《通俗伤寒论例讲》

《通俗金匮要略例讲》

《重编伤寒论》

《伤寒金匮经方药解》

《针灸临床手册》。