2018年高考政治一轮复习 每日一题(第19周)运动是物质固有的根本属性(含解析)

- 格式:doc

- 大小:179.50 KB

- 文档页数:5

![[高三政治]一轮复习人教A版 运动是物质的根本属性学案1.doc](https://uimg.taocdn.com/31089c42866fb84ae45c8dd7.webp)

二、自主学习1.运动是物质的根本属性(1)含义:哲学上讲的运动是指宇宙中一切事物的和。

基本形式:运动、运动、运动、运动、运动。

(3)特殊形式:。

(4)运动与物质的关系:物质和运动密切联系,不可分割。

物质是运动的物质,运动是物质的和;运动是物质的运动,物质是运动的和。

在物质与运动的关系中的两种错误观点:离开物质谈运动是,离开运动谈物质是。

2.正确理解“相对静止”:(1)含义:哲学上讲的静止静止是一种的运动,是运动的。

(2)情形:一种是事物之间的保持不变;事物某一方面的在一定时期内基本不变(3)意义:承认相对静止是正确认识事物的。

(4)运动与静止的关系:1)运动是无的、的,静止是有的、的。

2)中有、中有。

3)世界上一切事物的存在和发展,都是和的统一。

4)割裂运动和静止的联系是错误的。

夸大运动的绝对性会陷入论;夸大静止的相对性,会陷入。

3.运动的普遍性:①由于事物的普遍联系和相互作用,才构成了事物的,引起事物的,推动着事物的。

②世界上一切事物都处于永不停息的之中。

三、核心探究1、马克思说:“一切存在物,一切生活在地上和水中的东西,只是由于某种运动才得以生存、生活。

”《坛经》记载:“时有风吹幡动。

一僧曰风动,一僧曰幡动,议论不也。

慧能进曰,不是风动,不是幡动,仁者心动。

”如何理解?结论:(1)物质有可知性、永恒性、无限性等很多属性。

在物质的所有属性中,因为只有物质存在下来才可以谈其他属性,即运动这个属性是物质其他属性存在和发展的基础和前提,因此,运动是物质最主要、最根本属性。

任何物质的具体形态都离不开一定的运动。

万事万物都处在这样或那样的运动之中,它们只有在运动中才能保持自己的存在,没有运动就没有事物,不做任何运动的事物是没有的。

所以说,运动是物质的根本属性,是物质的存在方式。

离开运动谈物质是形而上学唯物主义或机械唯物主义。

承认物质是运动的物质就是辩证唯物主义观点。

(2)这是一种离开物质谈运动的主观唯心主义。

政治干货丨高考政治各部分常考误区大整理[误区1]运动是物质的唯一特性和存在方式。

点拨:运动是物质固有的根本属性和存在方式,客观实在性是物质的唯一特性。

[误区2]任何事物的发展都是相对运动和绝对静止的统一。

点拨:任何事物的发展都是绝对运动和相对静止的统一。

[误区1]物质决定意识是马克思主义哲学中的首要的和基本的问题。

点拨:实践的观点是马克思主义哲学中的首要的和基本的问题。

[误区2]正确的意识是人脑对客观事物的反映,错误的意识、神话、传说是人创造出来的。

点拨:无论是正确意识还是错误意识,都是人脑对客观事物的反映。

[误区3]物质与意识不可分离,相互依赖。

点拨:意识依赖于物质,但物质是独立于意识之外而存在的。

[误区4]意识能否正确反映客观存在取决于反映者的想象力。

点拨:本观点夸大了想象力这个主观因素。

[误区1]人的意识能够创造出自然界所没有的客观事物。

点拨:意识必须通过实践才能创造出自然界所没有的客观事物。

[误区2]意识促进事物的发展。

点拨:不同的意识有不同的反作用,正确的意识促进事物的发展。

[误区3]意识是沟通主客观世界的桥梁。

点拨:实践是沟通主客观世界的桥梁。

[误区1]自然界及其规律是客观的,社会发展规律和人的思维规律是主观的。

点拨:任何规律都是客观的。

[误区2]认识和改变规律是克服困难的条件。

点拨:规律是客观的,可以认识利用但不可以改变。

[误区3]发挥主观能动性是尊重客观规律的前提和基础。

点拨:尊重客观规律是发挥主观能动性的前提和基础。

[误区1]认识是主体对客体的直接现实性改造活动。

点拨:实践是主体对客体的直接现实性改造活动。

[误区2]认识的不断完善决定着实践的不断深化。

点拨:实践决定认识,实践的发展决定着认识的深化发展。

[误区3]通过实践总能把观念中的东西变成现实的东西。

点拨:实践受多种因素的影响,通过实践并非一定能将观念中的东西变成现实的东西。

[误区1]得到不同认识主体认同的知识才具有真理性。

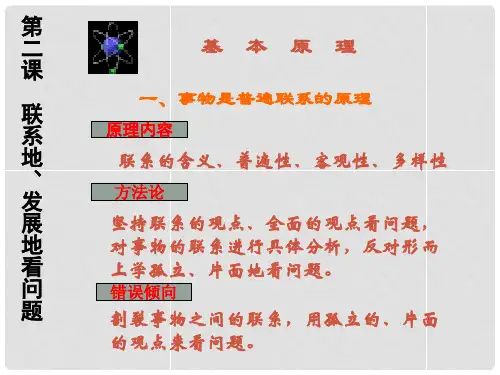

专题36 唯物辩证法的联系观1.中国古人把日全食称为“天狗食日”。

在古人看来,日食是天降灾难,预示着人间将会出现灾难。

而事实上世界上每天都有灾难产生,对于知识水平和思维能力低下的人来说,大灾小难正好印证了这一观点的正确性,所以这种观点一直被很多人接受。

认为日食必然带来灾难这一观点错在违背了 ( )A.联系的普遍性原理,认为任何两个事物之间都有联系B.联系的客观性原理,以主观想象的联系代替客观真实的联系C.联系的条件性原理,没有认识到灾难是不需要条件的D.联系的多样性原理,忽视了其他因素也会引起灾难【答案】B【解析】联系是客观的,这要求我们要承认联系的客观性,不能主观臆造事物的联系,认为日食必然带来灾难这一观点属于主观臆造的联系,因此违背了联系的客观性原理。

2.据传,某人遇到豆腐滞销,因怕豆腐变坏,血本无归,便将豆腐切成小块,配以盐、香料,置于坛中,并封其口,以为这样便可造出腐乳来。

谁知过了一些日子打开坛口,腐乳没做出来,豆腐臭气熏天。

试尝之,其味鲜美。

遂将此臭豆腐试销,竟获得顾客好评,臭豆腐从此流传开来。

这一事例给我们的启示有 ( )①要从与周围事物的客观联系之中把握事物②大胆利用和借助美好愿望直接创造出新事物③敢于颠覆传统,推动新事物不断成长和壮大④联系是多样的,要善于把握和建立事物新的具体联系A.①②B.①④C.②③D.③④【答案】B3.从哲学上看,漫画《包办》中某厂长背离了 ( )A.联系的普遍性B.联系的主观性C.联系的多样性D.联系的客观性【答案】D4.“附着在大地上,你是土壤。

沉浮在空间里,你是尘埃”。

林希的短诗《土》蕴含的哲理是 ( )①整体与部分是对立的②整体离不开部分③整体与部分是统一的④部分离不开整体A.①②B.③④C.①④D.②③【答案】B【解析】引文强调的是部分离不开整体,③④符合题意,故答案选B。

②不合题意,应舍去。

①观点错误。

5.假定一条鳄鱼咬住你的脚,如果你试图用手去帮助你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的手脚,你越挣扎就被咬得越厉害,所以万一鳄鱼咬住了你的脚,你的最佳选择就是牺牲这只脚。

高考政治基础知识综合复习:优化集训19 探究世界的本质一、单选题1.有关专家指出:“地球一直处于‘震动状态’,‘震动’是地球的常态。

”这告诉我们( )①运动是物质的唯一特性和存在方式②世界的真正统一性在于它的物质性③物质是能为人的意识所反映的客观实在④没有不运动的物质,脱离运动的物质不存在A.①②B.①③C.②④D.③④2.“生而不死一千年,死而不倒一千年,倒而不朽一千年”,这是人们对“沙漠英雄树”胡杨的赞歌。

在茫茫戈壁,人们看到它的风姿,就会不由自主地联想到那些在艰苦环境中默默坚守奋斗的英雄们。

这种联想的产生是因为( )①意识具有自觉选择性和主动创造性②世界是统一的物质世界③事物之间的联系是客观的、必然的④矛盾的普遍性与特殊性相互联结A.①③B.①④C.②③D.②④3.1975年,我国测得珠峰海拔高程为8 848.13米;2005年,我国测得珠峰峰顶岩石面的海拔高程为8 844.43米;2020年12月8日,中国、尼泊尔两国向全世界正式宣布,珠穆朗玛峰的最新高程为8 848.86米。

这表明( )①运动是物质的唯一特性和存在方式②事物是绝对运动和相对静止的统一③事物的相对静止中包含着绝对运动④人们能利用事物运动规律改造世界A.①②B.①④C.②③D.③④4.“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。

问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

”这反映了( )①事物的发展是运动与静止相互更替的过程②运动是相对的,静止是绝对的③世界上的一切事物都处在运动变化中④事物是绝对运动和相对静止的统一A.①②B.②③C.①③D.③④5.新冠病毒无关意识形态,疫情防控需要尊重科学。

但纵观西方的抗疫过程,却出现了科学让位于政治、人命让位于私利的情况。

疫情之下,片面追求经济数据高于挽救民众生命、选票高于人民。

上述抗击疫情的态度( )①体现意识反映客观世界是有选择的②没有立足科学理论发挥主观能动性③是片面强调客观条件的不作为思想④是将主观意志凌驾于客观规律之上的表现A.①②B.①④C.②③D.③④6.与下图漫画《后怕》(作者李天跃)的哲学寓意相符的是( )A.恐惧往往源于内心的怯懦B.人无法摆脱客观条件的制约C.内心强大定能超越客观环境的限制D.一切以时间、地点和条件为转移7.在国外疫情快速蔓延,叠加经济全球化遭遇逆流的外部大环境下,中央提出要加快形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局。

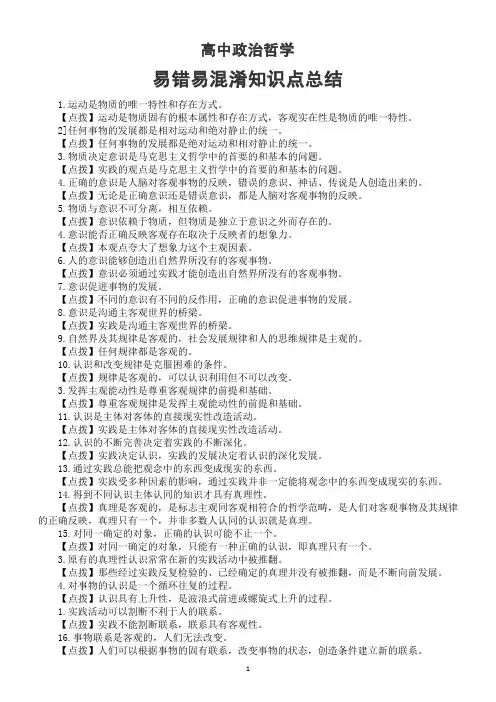

高中政治哲学易错易混淆知识点总结1.运动是物质的唯一特性和存在方式。

【点拨】运动是物质固有的根本属性和存在方式,客观实在性是物质的唯一特性。

2]任何事物的发展都是相对运动和绝对静止的统一。

【点拨】任何事物的发展都是绝对运动和相对静止的统一。

3.物质决定意识是马克思主义哲学中的首要的和基本的问题。

【点拨】实践的观点是马克思主义哲学中的首要的和基本的问题。

4.正确的意识是人脑对客观事物的反映,错误的意识、神话、传说是人创造出来的。

【点拨】无论是正确意识还是错误意识,都是人脑对客观事物的反映。

5.物质与意识不可分离,相互依赖。

【点拨】意识依赖于物质,但物质是独立于意识之外而存在的。

4.意识能否正确反映客观存在取决于反映者的想象力。

【点拨】本观点夸大了想象力这个主观因素。

6.人的意识能够创造出自然界所没有的客观事物。

【点拨】意识必须通过实践才能创造出自然界所没有的客观事物。

7.意识促进事物的发展。

【点拨】不同的意识有不同的反作用,正确的意识促进事物的发展。

8.意识是沟通主客观世界的桥梁。

【点拨】实践是沟通主客观世界的桥梁。

9.自然界及其规律是客观的,社会发展规律和人的思维规律是主观的。

【点拨】任何规律都是客观的。

10.认识和改变规律是克服困难的条件。

【点拨】规律是客观的,可以认识利用但不可以改变。

3.发挥主观能动性是尊重客观规律的前提和基础。

【点拨】尊重客观规律是发挥主观能动性的前提和基础。

11.认识是主体对客体的直接现实性改造活动。

【点拨】实践是主体对客体的直接现实性改造活动。

12.认识的不断完善决定着实践的不断深化。

【点拨】实践决定认识,实践的发展决定着认识的深化发展。

13.通过实践总能把观念中的东西变成现实的东西。

【点拨】实践受多种因素的影响,通过实践并非一定能将观念中的东西变成现实的东西。

14.得到不同认识主体认同的知识才具有真理性。

【点拨】真理是客观的,是标志主观同客观相符合的哲学范畴,是人们对客观事物及其规律的正确反映,真理只有一个,并非多数人认同的认识就是真理。

运动是物质固有的根本属性高考频度:★★★★☆难易程度:★★★★☆世界上的一切事物都处于运动和变化之中。

有些事物的运动是显而易见的,如奔驰的汽车、流动的河水;有些事物的运动是不易察觉的,如泰山在100万年间升高了几百米;还有些事物的运动虽然是快速的,但也不容易感觉到,如织女星看起来是不动的,其实,它以14千米每秒的速度飞奔,微观世界的许多粒子从“出生”到“衰变”,只有几百亿甚至几万亿分之一秒。

从哲学角度讲,材料中的“运动”①就是指物理性质、化学性质的变化②是物质固有的根本属性和存在方式③是指宇宙间的一切事物、现象的变化和过程④只存在于客观世界中运动与物质的辩证关系1.运动的含义哲学上讲的运动,是指宇宙间一切事物、现象的变化和过程。

2.正确理解物质和运动的关系,需要把握以下两个方面:①世界上没有不运动的物质。

任何具体的物质形态只有在运动中才能保持自己的存在,运动是物质的固有属性和存在方式。

世界上不存在脱离运动的物质。

②世界上也没有不是物质的运动。

运动都是物质的运动,运动是离不开物质的。

脱离物质的运动是根本不存在的。

③物质和运动是辩证统一的。

离开物质谈运动是唯心主义的观点,离开运动谈物质是形而上学的观点。

运动与静止的辩证关系1.辩证唯物主义所讲的静止,是运动的一种特殊状态。

它主要有两方面的含义:一是说事物在它发展的一定阶段和一定时期,其根本性质没有发生变化;二是说物体相对于某一参照系来说没有发生某种运动,或者说物体在一定条件和范围内没有进行某种特殊的运动。

2.正确理解运动和静止的关系,需要从区别和联系两个方面来把握:①区别:第一,含义不同。

第二,运动的绝对性,运动是普遍的、永恒的、无条件的,是绝对的。

静止是相对的,静止是有条件的、暂时的,因而是相对的。

②联系:马克思主义哲学在肯定物质永恒运动的前提下,并不否认世界存在相对静止。

它认为运动是绝对的,静止是相对的。

运动和静止之间是相互依存、相互渗透、彼此统一的关系。

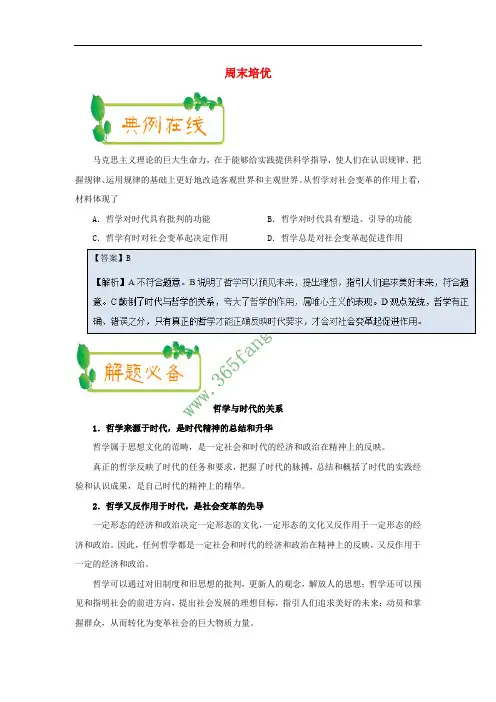

周末培优马克思主义理论的巨大生命力,在于能够给实践提供科学指导,使人们在认识规律、把握规律、运用规律的基础上更好地改造客观世界和主观世界。

从哲学对社会变革的作用上看,材料体现了A.哲学对时代具有批判的功能B.哲学对时代具有塑造、引导的功能C.哲学有时对社会变革起决定作用D.哲学总是对社会变革起促进作用哲学与时代的关系1.哲学来源于时代,是时代精神的总结和升华哲学属于思想文化的范畴,是一定社会和时代的经济和政治在精神上的反映。

真正的哲学反映了时代的任务和要求,把握了时代的脉搏,总结和概括了时代的实践经验和认识成果,是自己时代的精神上的精华。

2.哲学又反作用于时代,是社会变革的先导一定形态的经济和政治决定一定形态的文化,一定形态的文化又反作用于一定形态的经济和政治。

因此,任何哲学都是一定社会和时代的经济和政治在精神上的反映,又反作用于一定的经济和政治。

哲学可以通过对旧制度和旧思想的批判,更新人的观念,解放人的思想;哲学还可以预见和指明社会的前进方向,提出社会发展的理想目标,指引人们追求美好的未来;动员和掌握群众,从而转化为变革社会的巨大物质力量。

马克思主义哲学产生的基础马克思主义哲学的产生绝不是偶然的,它有着深厚的阶级基础、自然科学基础和直接理论来源。

1.阶级基础:19世纪中叶欧洲资本主义的发展,是马克思主义哲学产生的社会历史条件;无产阶级反对资产阶级的斗争则是马克思主义哲学产生的阶级基础。

2.自然科学基础:19世纪,自然科学的发展,特别是三大发现(细胞学说、能量守恒和转化定律、生物进化论),是马克思主义哲学产生的自然科学基础。

3.直接理论来源:德国古典哲学是马克思主义哲学产生的直接理论来源。

马克思和恩格斯在总结工人运动的丰富经验和自然科学及新成果的基础上,批判地吸收了黑格尔辩证法的合理内核和费尔巴哈唯物主义的基本内核,创立了一种崭新的哲学——辩证唯物主义和历史唯物主义。

马克思主义哲学的作用(1)马克思主义哲学是科学的世界观和方法论,是人生的根本指南,也是建设中国特色社会主义的理论基础。

高三政治运动是物质的根本属性教材地位:第二节是讲述唯物辩证法的第二个总特征,也可以说是阐述世界的第二种状态。

本节由三个框题组成。

世界上的事物是普遍联系的,正是由于事物的普遍联系和相互作用才构成了事物的运动、变化和发展,这是一二节之间的联系。

运动是物质的根本属性(第一框题),是马克思主义哲学的基本观点,也是本节的逻辑起点。

事物是变化发展的(第二框题),是对第一框题内容的深化,属于世界观的观点。

要用发展的观点看问题(第三框题)属于方法论,这是学习本节内容的总的要求。

学习目标:一、【知识方面】通过学习,要求学生理解运动、静止的含义;能运用五种基本运动形式的具体实例,理解一切事物都是运动的;在懂得物质和运动的关系的基础上能理解运动是物质的根本属性;能理解运动和静止的辩证关系,并懂得静止是运动的一种特殊状态;了解事物的联系与事物的运动、变化、发展的关系;识别在物质运动关系中的两种错误观点,即主观唯心主义离开物质谈运动与形而上学只承认物质而否定运动的错误观点。

二、【能力方面】通过教学,培养学生从五种基本运动形式的具体实例中,归纳出一般哲学观点的概括能力;在分析物质和运动不可分割的关系时,培养学生的辨证分析能力;通过运动和静止辨证关系的教学,培养学生在区别和联系中思考问题的辨证思维能力。

三、【德育方面】通过教学,帮助学生树立马克思主义的科学运动观。

学习重点:物质和运动的关系;运动和静止的关系。

学习难点:运动是物质的根本属性;静止是运动的一种特殊状态。

教学方法:提问法、导入法、讲读议练结合法、归纳比较法、多媒体辅助教学法课前准备:多媒体课件、《刻舟求剑》动画课时安排:一课时教学过程:【复习导入】1、什么是物质?什么叫联系?2、事物的普遍联系主要表现在哪几个方面?在第一课的学习中,我们已知道,物质是客观实在的,这就指明了整个世界是客观存在的物质世界,世界的本质是物质,这也是唯物论所回答的问题,即世界是什么?世界到底是什么呢?在第二课辩证法中给予了回答,即世界的存在状态,那么世界到底是以什么样的状态存在的呢?板书:【学习新课】通过我们前面的学习,我们知道世界是普遍联系的,正是由于事物内部各要素之间的相互影响和相互作用、事物之间的相互影响和相互作用,才构成了事物运动变化的内、外在动力,引起了事物的变化,推动了事物的发展。

二、自主学习1、世界上任何事物都是变化发展的,因为:(l) ——————是变化发展的。

(2)——————也是变化发展的。

(3)——————是一个由不知到知,由浅到深的发展过程。

总之,无论是———、————、——————,都是变化发展的,————的事物是没有的。

————————都有其产生发展的过程。

2、发展的含义:就是——————代替——————。

3、把握发展概念要着重注意:(1)发展的实质:就是——--——的产生和————-—的灭亡。

(2)运动、变化、发展三个哲学概念的联系与区别:联系:它们都表明事物不是绝对静止的,不是凝固的和僵化的。

区别:————作为物质存在的方式,是一般的变化;————则侧重于运动中所发生的状态乃至性质的改变,但是,————和————又都没有表达、规定事物运动、变化的总的趋势,也没有直接表达和规定事物的总体性质;而——------这种运动和变化,是那些上升的、向前的、进步的变化,发展的实质——--—的产生和————-的灭亡。

(3)区分新旧事物的根本标准:新事物:是指符合——————,是有————————和——————的东西。

旧事物:是指那些同——————背道而驰、正在——————的东西。

判别新旧事物的标准:是看其是否符合——————,有没有——————和————。

判别新旧事物时,容易出现的错误标准:①单纯以————先后来判断,。

新出现的事物——————是新事物;②不能以事物一时————的强弱、—————快慢、是否————和————来判断;③不能仅从——--、————-称等表面形式上作判断。

例如科学算命、水变油等伪科学。

5、联系和发展的关系。

①世界既是——----的,又是——---的,事物的联系和发展不可分割;②事物之间的联系构成了,联系是事物存在和发展的;③——--——的观点和————-的观点是统一的,构成唯物辩证法的两个总的特征。

三、核心探究1、如何理解“人不能两次踏进同一条河流。

运动是物质固有的根本属性

高考频度:★★★★☆

难易程度:★★★★☆

世界上的一切事物都处于运动和变化之中。

有些事物的运动是显而易见的,如奔驰的汽车、流动的河水;有些事物的运动是不易察觉的,如泰山在100万年间升高了几百米;还有些事物的运动虽然是快速的,但也不容易感觉到,如织女星看起来是不动的,其实,它以14千米每秒的速度飞奔,微观世界的许多粒子从“出生”到“衰变”,只有几百亿甚至几万亿分之一秒。

从哲学角度讲,材料中的“运动”

①就是指物理性质、化学性质的变化

运动与物质的辩证关系

1.运动的含义

哲学上讲的运动,是指宇宙间一切事物、现象的变化和过程。

2.正确理解物质和运动的关系,需要把握以下两个方面:

①世界上没有不运动的物质。

任何具体的物质形态只有在运动中才能保持自己的存在,运动是物质的固有属性和存在方式。

世界上不存在脱离运动的物质。

②世界上也没有不是物质的运动。

运动都是物质的运动,运动是离不开物质的。

脱离物质的运动是根本不存在的。

③物质和运动是辩证统一的。

离开物质谈运动是唯心主义的观点,离开运动谈物质是形而上学的观点。

运动与静止的辩证关系

1.辩证唯物主义所讲的静止,是运动的一种特殊状态。

它主要有两方面的含义:一是说事物在它发展的一定阶段和一定时期,其根本性质没有发生变化;二是说物体相对于某一参照系来说没有发生某种运动,或者说物体在一定条件和范围内没有进行某种特殊的运动。

2.正确理解运动和静止的关系,需要从区别和联系两个方面来把握:

①区别:第一,含义不同。

第二,运动的绝对性,运动是普遍的、永恒的、无条件的,是绝对的。

静止是相对的,静止是有条件的、暂时的,因而是相对的。

它认为运动是绝对的,静止是相对的。

运动和静止之间是相互依存、相互渗透、彼此统一的关系。

③反对两种错误观点:只承认静止而否认运动是形而上学的不变论;只承认绝对运动而否认相对静止则导致相对主义和诡辩论。

运动是有规律的

1.规律的含义

(1)事物运动过程中固有的本质的、必然的、稳定的联系。

(2)正确理解规律的含义

①规律是一种联系,也就是事物运动过程中诸要素之间的相互影响、相互制约和相互作用;但是并非任何联系都是规律。

②规律是事物在运动过程中固有的联系,不是外部强加的,也不是人们主观想象的,更

不是上帝赋予的。

③规律是隐藏于事物内部的本质联系,不是浮现于外表的现象的联系。

规律无法被人们直接感知,需要通过其表现出的现象来把握。

④规律是事物发展的必然联系,而不是偶然联系,是稳定的联系,而不是多变易逝的联系。

2.规律的客观性和普遍性

(1)含义

①规律是客观的,是不以人的意志为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。

②规律是普遍的,自然界、人类社会和人的思维,在其运动变化和发展过程中,都遵循固有的规律。

(2)方法论要求

①规律的客观性普遍性原理要求我们,必须遵循规律,要按照客观规律办事。

违背规律会受到规律的惩罚。

②规律是可以认识和利用的。

在规律面前人并不是无能为力的,人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福于人类。

运动的绝对性和静止的相对性

(1)仅就机械运动来讲,当我们说某物处于静止状态时也只是相对于一定的参考系而言的。

就其他参考系来讲,它仍然有位置的移动。

(2)物质的运动形式是复杂多样的,当我们说某一物体静止时,总是指它在此时此地,或者说在一定条件下和范围内,没有进行这样或那样的特定运动。

从总体上看,物质一直在运动着,静止只是物质运动过程中的局部表现,是运动的特殊状态,它是暂时的、有条件的、相对的,而运动则是永恒的、无条件的、绝对的。

(3)当我们说某一物体还没有变动时,是指这一物体仍然保持着自身的性质,没有变成别的东西。

但与此同时,物体在保持自身性质不变的情况下,也进行着某种运动和变化,这种运动和变化迟早要使它改变自身的性质而变成别的东西。

所以,在事物保持自身性质的意义下,静止是暂时的、有条件的、相对的,运动则是永恒的、无条件的、绝对的。

1.英国哲学家毕尔生说:“万物都在运动,但只是在概念中运动。

”我国唐代著名僧人慧能也有相同的观点。

《坛经》记载:时有风吹幡动,一僧曰风动,一僧曰幡动,议论不已。

慧能进曰:“不是风动,不是幡动,仁者心动!”毕尔生和慧能的观点属于A.离开物质谈运动的唯心主义观点

B.离开运动谈物质的形而上学观点

C.把物质和运动结合起来的观点

D.神创论观点

2.“离别家乡岁月多,近来人事半消磨。

唯有门前镜湖水,春风不改旧时波。

”这是唐朝诗人贺知章《回乡偶书》中的一首。

其中“唯有门前镜湖水,春风不改旧时波”告诉我们的哲学道理是

A.物质是运动的物质,运动是物质的运动

B.任何事物都是绝对运动与相对静止的统一

C.离开物质谈运动和离开运动谈物质都是不正确的

D.事物的运动不以人的意志为转移

3.唐朝诗人李商隐在一首诗中写道:“从来系日乏长绳,水去云回恨不胜。

欲就麻姑买沧海,一杯春露冷如水。

”这首诗体现的哲学道理主要是

A.事物运动有其自身的规律,规律是客观的,不以人的意志为转移

B.要改造规律,必须尊重规律

C.规律是可以被认识和利用的

D.想用长绳系太阳,用麻姑买沧海是根本办不到的

4.引江济巢是安徽省治理巢湖污染的重要措施之一。

项目实施后,每年可以向巢湖引入长江水约10亿立方米,对巢湖水质改善有极大的帮助,有利于推动巢湖污染的综合治理,有效遏制蓝藻爆发。

材料告诉我们

①规律是可以改变的②人能认识和利用规律

③人能认识和改造自然④要尊重物质运动规律

A.①②B.①④C.②③D.③④

=。