第五次无线传感器网络实验

- 格式:doc

- 大小:34.25 KB

- 文档页数:6

zig bee课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解ZigBee技术的基本概念,包括其起源、特点和应用领域。

2. 学生能够掌握ZigBee网络的体系结构,了解其物理层、媒体访问控制层和网络层的工作原理。

3. 学生能够了解ZigBee协议栈的组成及其在无线传感器网络中的应用。

技能目标:1. 学生能够运用ZigBee模块进行基本的无线通信编程,实现数据发送和接收。

2. 学生能够设计并实现一个小型的ZigBee无线传感器网络系统,进行数据采集和监控。

3. 学生能够通过实验和项目实践,掌握ZigBee网络的配置、调试和维护方法。

情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到ZigBee技术在物联网和智能生活领域的广泛应用,增强对物联网技术的兴趣和热情。

2. 学生能够在学习过程中培养团队合作意识,提高沟通与协作能力。

3. 学生能够养成积极探索、动手实践的学习习惯,培养创新思维和问题解决能力。

课程性质:本课程为信息技术课程,旨在让学生了解和掌握ZigBee技术的基本原理和应用,培养实际操作能力和创新意识。

学生特点:学生为初中生,具备一定的信息技术基础,对新鲜事物充满好奇心,喜欢动手实践。

教学要求:结合课程性质和学生特点,教学过程中应注重理论与实践相结合,鼓励学生动手实践,培养其解决问题的能力。

同时,注重培养学生的团队合作意识和创新思维。

通过分解课程目标为具体学习成果,为教学设计和评估提供依据。

二、教学内容1. 引入ZigBee技术:介绍ZigBee的起源、发展历程、特点及其在物联网中的应用。

- 教材章节:第一章 ZigBee概述- 内容:ZigBee的发展背景、关键技术、与其他无线通信技术的对比。

2. ZigBee网络体系结构:讲解ZigBee物理层、媒体访问控制层、网络层的工作原理。

- 教材章节:第二章 ZigBee网络体系结构- 内容:各层的作用、协议栈结构、ZigBee设备类型。

3. ZigBee协议栈与应用:介绍ZigBee协议栈的组成,及其在无线传感器网络中的应用。

第一章物联网:通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

无线传感器网络综合了计算技术、通信技术及传感器技术,其任务是利用传感器节点来监测节点周围的环境,收集相关数据,然后通过无线收发装置采用多跳路由的方式将数据发送给汇聚节点,再通过汇聚节点将数据传送到用户端,从而达到对目标区域的监测。

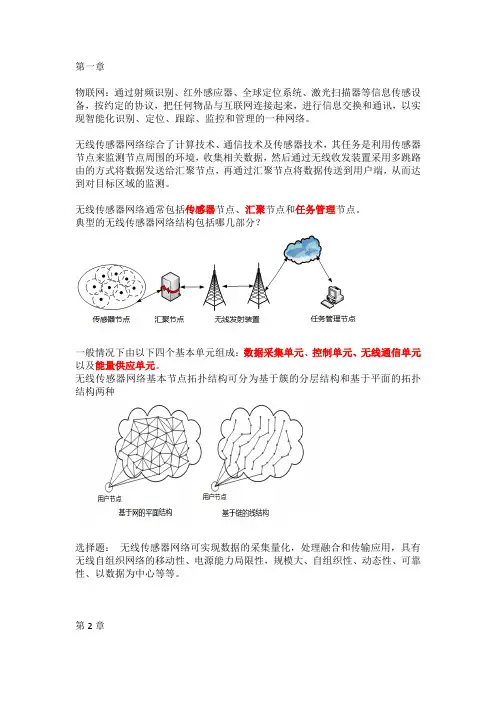

无线传感器网络通常包括传感器节点、汇聚节点和任务管理节点。

典型的无线传感器网络结构包括哪几部分?一般情况下由以下四个基本单元组成:数据采集单元、控制单元、无线通信单元以及能量供应单元。

无线传感器网络基本节点拓扑结构可分为基于簇的分层结构和基于平面的拓扑结构两种选择题:无线传感器网络可实现数据的采集量化,处理融合和传输应用,具有无线自组织网络的移动性、电源能力局限性,规模大、自组织性、动态性、可靠性、以数据为中心等等。

第2章无线传感器网络物理层的传输介质主要包括电磁波和声波。

无线电波、红外线、光波等负责使在两个网络主机之间透明传输二进制比特流数据成为可能,为在物理介质上传输比特流建立规则,以及在传输介质上收发数据时定义需要何种传送技术。

无线传感器网络物理层接口标准对物理接口具有的机械特性、电气特性、功能特性、规程特性进行了描述。

作为一种无线网络,无线传感器网络物理层协议涉及传输介质以及频段的选择、调制、扩频技术方式等,同时实现低能耗也是无线传感器网络物理层的一个主要研究目标。

IEEE 802.15.4 该标准把低能量消耗、低速率传输、低成本作为关键目标,旨在个人或者家庭范围内不同设备之间建立统一的低速互连标准。

有16个信道工作于2.4GHz ISM频段,2.4GHz频段提供的数据传输速率为250kb/s,对于高数据吞吐量、低延时或低作业周期的场合更加适用有1个信道工作于868MHz频段以及10个信道工作于915MHz频段。

第1篇一、实训目的本次实训旨在通过实际操作,让学生了解和掌握实训器材的基本结构、功能及操作方法,提高学生的动手能力和实际操作技能,为以后的专业学习和工作打下坚实的基础。

二、实训器材本次实训所使用的器材包括:计算机、网络设备、通信设备、电子设备、控制设备等。

1. 计算机及外围设备(1)计算机:联想ThinkPad X1 Carbon,配置为Intel Core i7-8550U处理器,8GB内存,256GB固态硬盘。

(2)显示器:戴尔U2720QM,27英寸,4K分辨率。

(3)键盘:罗技G413,机械键盘。

(4)鼠标:罗技G502,无线鼠标。

2. 网络设备(1)路由器:华为AR1220。

(2)交换机:华为S5700。

(3)光纤收发器:光纤猫。

3. 通信设备(1)电话交换机:华为COM20。

(2)无线接入点:华为AP6600。

4. 电子设备(1)示波器:泰克TBS1052B。

(2)万用表:安捷伦34401A。

(3)信号发生器:安捷伦33220A。

5. 控制设备(1)PLC:西门子S7-1200。

(2)继电器:松下K3P。

(3)传感器:光电传感器、温度传感器、压力传感器等。

三、实训内容1. 计算机及外围设备(1)熟悉计算机的基本操作,包括启动、关机、文件管理、系统设置等。

(2)掌握显示器、键盘、鼠标等外围设备的使用方法。

(3)了解计算机硬件的组成及功能。

2. 网络设备(1)了解网络设备的组成及功能。

(2)掌握路由器、交换机、光纤收发器等设备的配置方法。

(3)进行网络设备之间的连接与调试。

3. 通信设备(1)了解通信设备的组成及功能。

(2)掌握电话交换机、无线接入点等设备的配置方法。

(3)进行通信设备之间的连接与调试。

4. 电子设备(1)了解电子设备的组成及功能。

(2)掌握示波器、万用表、信号发生器等设备的操作方法。

(3)进行电子电路的搭建与调试。

5. 控制设备(1)了解控制设备的组成及功能。

(2)掌握PLC、继电器、传感器等设备的操作方法。

无线传感网络概述学号031241119姓名魏巧班级0312411一、无线传感器网络(WSN)的定义:无线传感器网络(WSN)是指将大量的具有通信与计算能力的微小传感器节点,通过人工布设、空投、火炮投射等方法设置在预定的监控区域,构成的“智能”自治监控网络系统,能够检测、感知和采集各种环境信息或检测对象的信息。

二、传感器的节点分布及通信方式:由于传感器节点数量众多,布设时智能采用随机投放的方式,传感器节点的位置不能预先确定。

节点之间可以通过无线信道连接,并具有很强的协同能力,通过局部的数据采集、预处理以及节点间的数据交互来完成全局任务,同时节点之间采用自组织网络拓扑结构。

由于传感器节点是密集布设的,因此节点之间的距离很短,在传输信息方面多跳(multi—hop)、对等(peer to peer)通信方式比传统的单跳、主从通信方式更适合在无线传感器网络中使用,例如:使用多跳的通信方式可以有效地避免在长距离无线信号传播过程中遇到的信号衰落和干扰等各种问题。

三、WSN运行的环境:1、WSN可以在独立封闭的环境下(如局域网中)运行。

2、WSN也可以通过网关连接到网络基础设施上(如Internet)。

在这种情况中,远程用户可以通过Internet 浏览无线传感器网络采集的信息。

四、无线数据网络的定义及无线自组网络的特点:主流的无线网络技术,如IEEE 802.11、Bluetooth都是为了数据传输而设计的,我们称之为无线数据网络。

目前,无线数据网络研究的热点问题就是无线自组网络技术,这项技术可以实现不依赖于任何基础设施的移动节点在短时间内的互联。

特点有如下几点:(1)无中心和自组性(优点):无线自组网络没有绝对的控制中心,网络中节点通知分布式的算法来协调彼此的行为,这种算法无需人工干预和其他预置网络设施就可以在任何时刻任何地方快速展开并自动组网。

(2)动态变化的网络拓扑(缺点):移动终端能够以任意速度和方式在网中移动,在通过无线信道形成的网络拓扑随时可能发生变化。

第1篇一、实验目的1. 理解移动通信扩频技术的原理和基本概念。

2. 掌握扩频通信系统的组成和信号处理过程。

3. 通过实验验证扩频通信的抗干扰性能和频谱利用率。

4. 分析扩频通信在移动通信中的应用优势。

二、实验原理扩频通信是一种通过将信号扩展到较宽的频带上的通信技术,其基本原理是将信息数据通过一个与数据无关的扩频码进行调制,使得原始信号在频谱上扩展,从而提高信号的隐蔽性和抗干扰能力。

扩频通信的主要特点如下:1. 扩频:通过扩频码将信号扩展到较宽的频带上,提高信号的隐蔽性。

2. 抗干扰:由于信号频谱较宽,抗干扰能力强,可抵抗多径干扰、噪声等影响。

3. 频谱利用率:扩频通信采用码分复用(CDMA)技术,可充分利用频谱资源。

4. 分集:通过扩频码的不同,可实现信号的分集接收,提高通信质量。

三、实验设备1. 移动通信实验平台2. 信号发生器3. 信号分析仪4. 通信控制器5. 通信终端四、实验内容1. 扩频信号的产生(1)设置信号发生器,产生原始信号。

(2)选择合适的扩频码,进行扩频调制。

(3)观察扩频后的信号频谱,验证扩频效果。

2. 扩频信号的接收(1)设置通信控制器,模拟移动通信环境。

(2)将扩频信号发送到接收端。

(3)接收端对接收到的信号进行解扩频,恢复原始信号。

(4)观察解扩频后的信号,验证解扩频效果。

3. 抗干扰性能测试(1)在接收端加入噪声,观察信号变化。

(2)调整噪声强度,测试扩频信号的抗干扰性能。

4. 频谱利用率测试(1)设置多个扩频信号,进行码分复用。

(2)观察频谱,验证频谱利用率。

五、实验结果与分析1. 扩频信号的产生实验结果表明,通过扩频码调制,原始信号在频谱上得到了有效扩展,验证了扩频通信的基本原理。

2. 扩频信号的接收实验结果表明,接收端能够成功解扩频,恢复原始信号,验证了扩频通信的解扩频效果。

3. 抗干扰性能测试实验结果表明,扩频信号在加入噪声后,信号质量仍然较好,证明了扩频通信的抗干扰性能。

南京邮电大学硕士研究生学位论文术语表术语表Adaptive Threshold sensitive Energy APTEEN 自适应敏感阀值节能型传感网络协议CDMA码分多址Code Division Multiple AccessCSMA 载波侦听多路访问Carrier Sense Multiple AccessDD 定向扩散Directed DiffusionGEAR 地理和能量感知路由Geographic and Energy Routing LEACH 低功耗自适应分簇协议介质访问控制Media Access ControlMCU 微控制单元Micro-Controller UnitPEGASIS Po-Efficient Gathering in SensorInformation System服务质量Quality of Service信息协商传感协议Sensor Protocol for Information viaNegotiationTCP 传输控制协议Transfer Control ProtocolTDMA 时分多址Time Division Multiple AccessTEEN 敏感阀值节能型传感网络协议Threshold sensitive Energy Efficient sensorNetwork protocol用户数据包协议User Datagram ProtocolWSN 无线传感器网络Wireless Sensor Network南京邮电大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。

尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得南京邮电大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。

与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

无线传感网络概述学号031241119姓名魏巧班级0312411一、无线传感器网络(WSN)的定义:无线传感器网络(WSN)是指将大量的具有通信与计算能力的微小传感器节点,通过人工布设、空投、火炮投射等方法设置在预定的监控区域,构成的“智能”自治监控网络系统,能够检测、感知和采集各种环境信息或检测对象的信息。

二、传感器的节点分布及通信方式:由于传感器节点数量众多,布设时智能采用随机投放的方式,传感器节点的位置不能预先确定。

节点之间可以通过无线信道连接,并具有很强的协同能力,通过局部的数据采集、预处理以及节点间的数据交互来完成全局任务,同时节点之间采用自组织网络拓扑结构。

由于传感器节点是密集布设的,因此节点之间的距离很短,在传输信息方面多跳(multi—hop)、对等(peer to peer)通信方式比传统的单跳、主从通信方式更适合在无线传感器网络中使用,例如:使用多跳的通信方式可以有效地避免在长距离无线信号传播过程中遇到的信号衰落和干扰等各种问题。

三、WSN运行的环境:1、WSN可以在独立封闭的环境下(如局域网中)运行。

2、WSN也可以通过网关连接到网络基础设施上(如Internet)。

在这种情况中,远程用户可以通过Internet 浏览无线传感器网络采集的信息。

四、无线数据网络的定义及无线自组网络的特点:主流的无线网络技术,如IEEE 802.11、Bluetooth都是为了数据传输而设计的,我们称之为无线数据网络。

目前,无线数据网络研究的热点问题就是无线自组网络技术,这项技术可以实现不依赖于任何基础设施的移动节点在短时间内的互联。

特点有如下几点:(1)无中心和自组性(优点):无线自组网络没有绝对的控制中心,网络中节点通知分布式的算法来协调彼此的行为,这种算法无需人工干预和其他预置网络设施就可以在任何时刻任何地方快速展开并自动组网。

(2)动态变化的网络拓扑(缺点):移动终端能够以任意速度和方式在网中移动,在通过无线信道形成的网络拓扑随时可能发生变化。

第1篇一、实验目的1. 理解电池分配算法的基本原理和应用场景。

2. 掌握电池分配算法的设计与实现方法。

3. 通过实验验证不同电池分配算法的优缺点和适用性。

4. 提高编程能力和问题解决能力。

二、实验原理电池分配算法是一种用于优化电池资源分配的方法,主要应用于移动通信、无线传感器网络等领域。

其核心思想是将有限的电池资源合理分配给多个设备,以延长整个系统的使用寿命。

电池分配算法主要分为以下几种:1. 基于优先级的分配算法:根据设备的重要性或需求优先级进行分配。

2. 基于剩余寿命的分配算法:根据设备的剩余寿命进行分配,优先分配给剩余寿命较长的设备。

3. 基于负载均衡的分配算法:根据设备负载情况,将电池资源均衡分配给各个设备。

4. 基于马尔可夫决策过程的分配算法:利用马尔可夫决策过程(MDP)模型,通过学习历史数据,动态调整电池资源分配策略。

三、实验内容1. 实验环境:Windows操作系统,Python编程语言,matplotlib库进行数据可视化。

2. 实验数据:模拟10个设备的电池容量、负载需求、剩余寿命等数据。

3. 实验步骤:(1)设计基于优先级的电池分配算法,根据设备需求优先级进行资源分配;(2)设计基于剩余寿命的电池分配算法,根据设备剩余寿命进行资源分配;(3)设计基于负载均衡的电池分配算法,根据设备负载情况均衡分配资源;(4)设计基于马尔可夫决策过程的电池分配算法,利用MDP模型动态调整分配策略;(5)对四种算法进行性能对比,分析优缺点和适用场景。

四、实验结果与分析1. 基于优先级的电池分配算法:- 优点:简单易实现,可快速分配资源;- 缺点:可能存在资源分配不均,导致部分设备寿命缩短;- 适用场景:对设备重要性有明确要求,且资源分配时间紧迫的场景。

2. 基于剩余寿命的电池分配算法:- 优点:资源分配较为合理,有利于延长系统使用寿命;- 缺点:对设备剩余寿命的估计准确性要求较高;- 适用场景:设备剩余寿命对系统运行影响较大的场景。

《无线传感器网络》课程教学大纲1.课程名称中文:无线传感器网络英文:Wireless Sensor Networks2.课程代码3.课程性质学科大类专业课选修4.学时与学分总学时:32(理论学时30学时、课堂作业2学时)学分:25.授课对象本课程面向电子信息工程专业学生开设。

6. 课程教学目的无线传感器网络是由部署在监测区域内大量的微型传感器节点通过无线电通信形成的一个多跳的自组织网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域里被监测对象的信息,并发送给观察者。

无线传感器网络的研究涉及传感器技术、网络通讯技术、无线传输技术、嵌入式技术、分布式信息处理技术、微电子制造技术、软件编程技术等。

无线传感器网络是继因特网之后,将对21世纪人类生活方式产生重大影响的IT技术之一。

本课程的培养目标为:向学生介绍有关无线传感器网络的基本概念、理论、方法与应用进展,使学生初步了解无线传感器网络所面临的挑战,了解在现有技术条件下,设计和部署无线传感器网络解决实际问题的基本方法和技术路线,通过本课程的学习,能深化学生对信息与通信工程、通信与信息系统、计算机科学、电子传感技术等相关专业基础技术的具体认识,并通过无线传感器网络技术在不同行业的实际应用和面临的不同挑战,扩大学生知识面,提高学生分析处理实际问题的能力。

为在信息与通信工程、通信与信息系统、计算机科学、电子传感技术等相关专业领域及物联网方向进行深入学习和研究打下必要的基础。

7. 教学重点与难点:课程重点:无线传感器网络的概念、网络基础、体系结构、各层协议、应用相关性、跨层设计、拓扑管理、时钟同步、节点定位、网内信息处理等。

课程难点:应用相关性、跨层设计、协议与核心支撑技术。

8. 教学方法与手段(1)理论教学教学形式:采用启发式教学,激发学生主动学习兴趣。

重点内容通过课堂问答、小测验等形式进行强化教学,其结果纳入平时成绩记录;基本知识:以电子教案为主介绍课程的基本理论和技术应用,重点、难点问题辅助以板书形式。

电子技术一体化课程教案一、教学目标本课程旨在培养学生掌握电子技术一体化的基础理论及应用技术,具有一定的综合工程能力和创新思维,能够独立进行电子技术项目的设计及实施,并能灵活运用所学知识解决实际工程问题。

二、教学内容1.电子技术一体化基本概念与原理;2.嵌入式系统设计及其应用;3.硬件电路仿真与分析;4.现代通信技术及其应用;5.无线传感器网络技术及其应用;6.实验项目设计与实施。

三、教学重点与难点1.基本电路原理及应用;2.嵌入式系统的设计及其应用;3.硬件电路仿真与分析。

4.现代通信技术的应用;5.无线传感器网络技术的应用;6.实验项目的设计与实施。

四、教学方法1.讲授法:通过教师讲解基本的概念、理论和原理,让学生对课程内容有深入理解;2.实践操作:通过实验课的安排,让学生亲身体验电子技术实验的课程内容,提高学生的动手实践操作能力;3.组织学生小组讨论:通过组织学生小组讨论,让学生在讨论过程中深入思考并更好地掌握课程知识。

五、教学评估1.课堂测验:每个章节结束后进行一次测验,测试学生对此章节内容的理解程度及学习效果;2.实验项目评估:通过评估学生在实验过程中的表现和报告,综合评估学生的实验成果;3.作业评估:通过评估学生的作业完成情况,检验学生对课程内容掌握情况。

六、教学资源1.电子技术实验室:用于进行实验课程的开展;2.教材:选用《电子技术一体化》为教材;3.图书馆及互联网资源:供同学查阅相关学习资料。

七、教学进度安排章节 | 课时数 |—- | —— |第一章电子技术一体化基本概念与原理 | 10课时 |第二章嵌入式系统设计及其应用 | 20课时 |第三章硬件电路仿真与分析 | 15课时 |第四章现代通信技术及其应用 | 15课时 |第五章无线传感器网络技术及其应用 | 10课时 |第六章实验项目设计与实施 | 20课时 |八、教学团队本课程由一名主讲教师及一名实验助教组成。

九、参考文献1.高宏伟,陈浩,电子技术一体化,电子工业出版社;2.崔哲,计算机嵌入式系统设计,清华大学出版社;3.Donald O. Pederson,唐·H.瓦德,电路仿真和数字信号处理实验教程,机械工业出版社。

南昌航空大学实验报告二O 一六年五月 3 日课程名称:无线传感器网络实验名称:点对点通信实验班级:姓名:指导教师评定:签名:一、实验目的1. 了解CC2530无线通信的基本原理和用法;2. 掌握实验编译、下载和测试的方法;3. 分析CC2530 BasicRF工程的文件组织和源代码,为学习Z-Stack协议栈奠定基础。

二、实验内容1.将一个CC2530节点(称为1号节点)编程为受控节点,将另一个CC2530节点(称为2号节点)编程为控制节点;2.将2号节点的USB232通信接口通过USB线连接PC;在串口调试助手输入命令,以无线通信的方式控制1号节点上的LED。

三、基础知识1. 工程文件介绍CC2530 BasicRF有三个文件夹,本实验所使用的eww文件(workspace)是经过删减的,删掉了4个不使用的工程,仅保留了light_switch工程,并且此工程内部的LCD、button等硬件不具备的资源或不使用的资源相关的.h和.c文件进行了删减。

docs文件夹:打开文件夹里面仅有一个名为CC2530_Software_Examples的PDF文档,文档的主要内容是介绍BasicRF的特点、结构及使用,里面Basic RF包含三个实验例程:无线点灯、传输质量检测、谱分析应用。

Ide文件夹:有三个文件夹,及一个cc2530_sw_examples.eww工程,在IAR环境中打开,在workspace看到。

Ide\Settings文件夹:主要保存有读者自己的IAR环境里面的设置。

Ide\srf05_CC2530文件夹:仅有一个iar文件夹,进入之后有工程light_switch.eww,还有temp文件夹存放临时文件,settings文件夹存放工程的一些设置文件。

Source文件夹:打开文件夹里面有apps文件夹和components文件夹Source\apps文件夹:存放BasicRF实验的应用实现的源代码Source\components文件夹:包含着BasicRF的应用程序使用不同组件的源代码。

打开实验工程:打开文件夹WSN CC2530 BasicRF\ide\路径里的cc2530_sw_examples.eww,并点击application的light_switch.c。

2、Basic RF layer介绍及其工作过程关键字:CCM ‐Counter with CBC‐MAC (mode of operation)HAL ‐Hardware Abstraction Layer (硬件抽象层)PAN ‐Personal Area Network (个人局域网)RF ‐Radio Frequency (射频)RSSI ‐Received Signal Strength Indicator(接收信号强度指示)在介绍Basic RF之前,来看看这个实验例程设计的大体结构,如图所示Basic RF例程的软件设计框图就如一座建筑物,Hardware layer放在最底,肯定是你实现数据传输的基础了。

Hardware Abstraction layer它提供了一种接口来访问TIMER,GPIO,UART,ADC等。

这些接口都通过相应的函数进行实现。

Basic RF layer为双向无线传输提供一种简单的协议图4 Basic RF例程的软件设计框图Application layer是用户应用层,它相当于用户使用Basic RF层和HAL的接口,也就是说我们通过在Application layer就可以使用到封装好的Basic RF 和HAL的函数。

本例程的要求就是读者理解掌握Basic RFBasic RF layer简介:Basic RF由TI公司提供,它包含了IEEE 802.15.4标准的数据包的收发功能但并没有使用到协议栈,它仅仅是是让两个结点进行简单的通信,也就是说Basic RF仅仅是包含着IEEE 802.15.4标准的一小部分而已。

其主要特点有:1、不会自动加入协议、也不会自动扫描其他节点也没有组网指示灯(LED3)。

2、没有协议栈里面所说的协调器、路由器或者终端的区分,节点的地位都是相等的。

3、没有自动重发的功能。

Basic RF layer为双向无线通信提供了一个简单的协议,通过这个协议能够进行数据的发送和接收。

Basic RF还提供了安全通信所使用的CCM-64身份验证和数据加密,它的安全性读者可以通过在工程文件里面定义SECURITY_CCM在Project->Option里面就可以选择,本次实验并不是什么高度机密,所以在SECURITY_CCM前面带X了。

Basic RF的工作过程:启动、发射、接收启动1、确保外围器件没有问题2、创建一个basicRfCfg_t的数据结构,并初始化其中的成员,在basic_rf.h 代码中可以找到typedef struct {uint16 myAddr; //16位的短地址(就是节点的地址)uint16 panId; //节点的PAN IDuint8 channel; //RF通道(必须在11-26之间)uint8 ackRequest; //目标确认就置true#ifdef SECURITY_CCM //是否加密,预定义取消了加密uint8* securityKey;uint8* securityNonce;#endif} basicRfCfg_t;3.调用basicRfInit()函数进行协议的初始化,在basic_rf.c代码中可以找到uint8 basicRfInit(basicRfCfg_t* pRfConfig)函数功能:对Basic RF的数据结构初始化,设置模块的传输通道,短地址,PAD ID。

发送1. 创建一个buffer,把payload放入其中。

Payload最大为103个字节2. 调用basicRfSendPacket()函数发送,并查看其返回值在basic_rf.c中可以找到uint8 basicRfSendPacket(uint16 destAddr, uint8* pPayload, uint8 length)destAddr目的短地址pPayload指向发送缓冲区的指针length发送数据长度函数功能:给目的短地址发送指定长度的数据,发送成功刚返回SUCCESS,失败则返回FAILED接收1. 上层通过basicRfPacketIsReady()函数来检查是否收到一个新数据包在basic_rf.c中可以找到uint8 basicRfPacketIsReady(void)函数功能:检查模块是否已经可以接收下一个数据,如果准备好刚返回TRUE2. 调用basicRfReceive()函数,把收到的数据复制到buffer中。

代码可以在basic_rf.c中可以找到uint8 basicRfReceive(uint8* pRxData, uint8 len, int16* pRssi)函数功能:接收来自Basic RF层的数据包,并为所接收的数据和RSSI值配缓冲区。

3.light_switch.c代码详解:void main(void){// Config basicRFbasicRfConfig.panId = PAN_ID;//上面讲的Basic RF的启动中的basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL; //初始化basicRfCfg_tbasicRfConfig.ackRequest = TRUE;结构体的成员。

halBoardInit();if(halRfInit()==FAILED){HAL_ASSERT(FALSE);}halLedClear(1); // 关LED1/******选择性下载程序,发送模块和接收模块******/appSwitch(); //节点为按键S1 P0_0appLight(); //节点为指示灯LED1 P1_0// Role is undefined. This code should not be reachedHAL_ASSERT(FALSE);}halLedSet(x)置1是使灯点亮,halLedClear(x)是使灯熄灭。

第12~13行:选择其中的一行,并把另外一行屏蔽掉;一个是实现发射通过USB232接收的PC信息的功能,另一个是接收控制信息并改变LED状态的功能。

分别为Basic RF发射和接收。

不同模块在烧写程序时选择不同功能。

注意:程序会在appSwitch(); 或者appLight();里面循环或者等待,不会执行到第15行。

四、实验过程第一步:打开….\WSN CC2530 BasicRF\ide\srf05_cc2530\iar文件夹下面的工程,在light_switch.c里面找到main函数,找到下面内容,把appLight(); 注释掉,下载到发射模块。

/************Select one and shield to another************/appSwitch(); //作为控制节点(2号节点,需连接PC),请务必注释掉下行// appLight(); //作为受控节点(1号节点,观察其LED),请务必注释掉上行第二步:找到相同位置,这次把appSwitch();注释掉,下载到接收模块。

/************Select one and shield to another***********by boo*///appSwitch(); //作为控制节点(2号节点,需连接PC),请务必注释掉下行appLight(); //作为受控节点(1号节点,观察其LED),请务必注释掉上行第三步:完成烧写后上电,并将2号节点的USB232连接PC(注意USB232跳线),在虚拟机中打开串口调试助手,选择正确的串口号,波特率设置为115200,以手动方式发送“CHANGELED#”,观察1号节点的LED1。

五、实验心得本次实验是点对点的通信,通过实验,了解到射频通信的基本内容,熟悉了无线通信程序的过程和基本方法,积累了无线通信程序的经验和方法。

对以后在无线通信方面的学习实验有很大帮助。