第二语言习得入门讲解

- 格式:pptx

- 大小:289.31 KB

- 文档页数:46

第二语言习得研究名词解释要点概括第一章第二语言习得研究概述第一节第二语言习得研究的基本概念1.母语:通常是指学习者所属种族、社团使用的语言,因而也称作“本族语”。

一般情况下,母语通常是儿童出生以后最先接触、习得的语言。

因此,母语通常也被称作“第一语言”。

2.目的语:也称“目标语”,一般是指学习者正在学习的语言。

它强调的是学习者正在学习的任何一种语言,与学习者的语言习得环境无关。

3.第一语言:指儿童幼年最先接触和习得的语言。

4.第二语言:相对于学习者习得的第一语言之外的任何一种其他语言而言的。

强调的是语言习得的先后顺序,与语言习得的环境无关。

5.习得:指“非正式”的语言获得。

“习得”通常是指在自然状态下“下意识”的语言获得。

内隐学习是通过无意识或下意识的方式来获得语言知识。

通过“习得”方式获得的是“隐性语言知识”。

6.学习:指“正式”的语言规则学习,即通过课堂教学的方式来获得第二语言。

一般是指“有意识”的语言知识的获得。

外显学习是在有意识的状态下通过规则学习来获得语言知识。

通过“学习”方式获得的是“显性语言知识”。

7.第二语言习得:指学习者在目的语国家学习目的语。

学习者所学的目的语在目的语国家是公认的交际工具,当然也是学习者用来交际的工具。

8.外语习得:学习者所学的语言在本国不是作为整个社团的交际工具,而且学习者所学的语言主要是在课堂学习的。

9.第二语言环境:指学习者所学的语言在语言习得发生的环境中作为交际语言。

10.自然的第二语言习得:指以交际的方式获得第二语言,而且语言习得通常是在自然的社会环境下发生的。

11.有指导的第二语言习得:以教学指导的方式获得第二语言,语言习得通常是在课堂教学环境中发生的。

12.语言能力:是由交际双方内在语法规则的心理表征构成的。

语言能力是一种反映交际双方语言知识的心理语法。

母语使用者对句子的合语法性的直觉判断依据的就是这种隐性语言知识。

语言能力是关于语言的知识。

13.语言表达:交际双方在语言的理解与生成过程中对其内在语法的运用。

第二语言习得理论第二语言习得基本概念1.习得与学习:语言习得是一种下意识的过程,类似于儿童习得母语的方式;学习是有意识地学习语言知识,能够明确地意识到所学的规则。

区别:A.目的性:习得是一种潜意识的行为,目的性不明确;学习则是主体为了掌握一种新的交际工具所进行的目的性非常明确的活动,是一种有意识的行为。

B.环境:习得一般是在使用该目的语的社会环境中进行的;学习主要在课堂环境下进行,可能有目的语环境,也可能没有。

C.注意点:习得时注意力主要集中在语言的功能和意义上;学习的主要注意点在语言形式上,有意识的系统的掌握语音、词汇、语法,却经常忽视了语言的意义。

D.学习途径:习得的方法主要靠自然语言环境中的语言交际活动,没有教材和大纲;学习是在教师指导下通过模仿和练习来掌握语言规则。

E.时间:习得需要大量的时间,习得效果一般很好;学习花费时间一般很少,但学习效果通常不佳。

F.有无意识:习得是潜意识的自然的获得;学习是有意识的规则的掌握。

2、外语习得与第二语言习得:外语习得是指学习者在非目的语国家学习目的语。

第二语言习得是指学习者在目的语国家学习目的语。

学习者所学的目的语在目的语国家是公认的交际工具,也是学习者用来交际的工具。

3、语言习得机制:它脱离人类的其他功能而独立存在,与智力无关。

语言习得机制包括两部分:一部分是以待定的参数形式出现的、人类语言所普遍具有的语言原则,又称为“普遍语法”。

第二部分是评价语言信息的能力,也就是对所接触到的实际语言的核心部分进行语言参数的定值。

4、中介语:1969年由美国语言学家塞林克提出的,是指在第二语言习得中形成的一种既不同于母语也有别于目的语、随着学习的进展不断向目的语过渡的动态语言系统。

中介语理论有利于探索学习者语言系统的本质,发现第二语言习得的发展阶段,揭示第二语言的习得过程及第一语言的影响。

5、普遍语法:语言习得机制包括两个方面:一部分以待定的参形式出现的、人类语言所普遍具有的语言原则。

第二语言习得第一章第二语言习得研究概述第一节第二语言习得研究的基本概念第二语言习得作为独立的研究领域距今已有四十多年的历史,其成熟的标准有以下几项:1.研究领域不断扩大2.研究涉及的范围不断扩展3.研究从理论假设发展为理论模式4.研究方法不断丰富一、母语与目的语母语:学习者所属种族与社团所使用的语言,也称“本族语”,通常又称为“第一语言”。

目的语:又称“目标语”,一般指学习者正在学习的语言。

第一语言:出生之后最先接触习得的语言。

注意移民及多民族家庭的情况二、“第一语言”与“第二语言”第一语言:指儿童幼年最先接触到和习得的语言,通常指其母语或本族语,是就语言习得的时间而言的。

第二语言:指第一语言之后的任何一种其他语言,包含第二语言、第三语言、第四语言或其他更多语言,是就语言习得的先后顺序而言的,与语言习得环境无关。

概念辨析:母语及本族语,第一语言及第二语言举例分析:海外华人,吉尔吉斯、哈萨克、乌兹别克等地区的多民族通婚情况三、“习得”与“学习”克拉申(Krashen)的理论:“习得”与“学习”相对应,用来区分两种不同的语言获得的过程和方式。

成年人通过两种不同的、独立的方式获得第二语言,即“习得” (acquisition)和“学习”(learning)。

“习得”与“学习”的概念及特点可以从三个方面来区别,即语言获得的方式、心理过程和知识类型。

具体概念辨析“习得” (acquisition):获得方式——非正式的语言活动。

(informal learning)心理过程——下意识的语言获得。

(subconscious learning)知识类型——隐性语言知识。

(implicit knowledge)“学习”(learning):获得方式——正式的语言活动。

(formal learning)心理过程——有意识的语言获得。

(conscious learning)知识类型——隐性语言知识。

(explicit knowledge)“习得”与“学习”的关系克拉申(Krashen):“习得” (acquisition)为隐性知识,“学习”(learning)为显性知识,二者是不同类型的知识,通过学习获得的显性知识不能转化为隐性知识。

第二语言习得研究概述§1 第二语言习得研究概述§2 对比分析与偏误分析§3 中介语研究§4 第二语言习得顺序研究§5 克拉申的语言监控模式§6 第二语言学习者语言系统变异研究§7 第二语言习得研究的社会文化模式§8 语言输入与互动研究§9 普遍语法与第二语言习得§10 多元发展模式§11 第二语言习得的认知模式第一章:第二语言习得研究概述母语VS目的语母语通常指学习者所属种族、社团使用的语言,也称“本族语”。

一般母语通常是儿童出生后最先接触、习得的语言,母语也被称作“第一语言”。

目的语:指学习者正在学习的语言,可指其母语或第一语言,也可指他的第二语言。

第一语言VS第二语言一语指儿童幼年最先接触和习得的语言。

二语指相对于学习者习得的一语之外的任何一种其他语言。

二语的概念只强调语言习得的先后顺序。

习得acquisition VS学习learning(1)就语言获得的方式而言:习得指非正式的语言获得informal learning,类似于儿童母语的获得方式。

学习指正式的语言规则学习formallearning,即通过课堂教学的方式来获得第二语言。

(2)就语言获得的心理过程而言:习得指在自然状态下“下意识”的语言获subconscious learning。

学习指有意识的conscious语言知识的获得。

就语言获得的知识类型而言:通过习得方式获得的知识是隐性语言知识implicit knowledge,通过学习方式获得的知识是显性语言知识explicit knowledge。

★习得与学习的关系无接口观点non-interface position:认为通过习得和学习所获得的知识分别属于不同的且互相独立的类型,即隐性知识和显性知识。

有接口观点:认为显性知识通过操练可转化为隐性知识。

第二语言教学的目标:促使学习者把显性知识转化为隐性知识。

一、第二语言获得理论西方学者在第二语言获得的研究中提出过多种不同的理论和模式,其中比较主要的有习惯形成论、语言共性论、文化认同论、社会适应论、话语交际论、自我监测论、能力变异论、认知论和神经功能论。

下面对这几种理论作简要介绍。

(一)习惯形成论(The Habit-formation Theory)习惯形成论源于行为主义心理学,盛行于20世纪50年代和60年代,代表人物为美国行为主义心理学家斯金纳。

行为主义心理学认为语言是一套习惯,而习惯又是通过认定并强化刺激与反应之间的联系而形成的。

学习第二语言就是要获得一套新的语言习惯。

在获得新的语言习惯过程中,模仿与操练有举足轻重的作用,模仿能帮助学生认定言语刺激和言语反应之间的联系,而操练则能强化二者之间的联系从而形成新的语言习惯。

既然第二语言获得的过程被看作是新的语言习惯形成的过程,那么,已有的语言习惯----学生的母语----必然会对新的语言习惯的形成产生积极或消极影响。

当第一语言和第二语言有相同的语言习惯时,第一语言便会对第二语言获得产生积极的影响。

当两种语言中有着不同的语言习惯时,第一语言便会干扰第二语言的获得,产生错误。

习惯形成论认为,错误是非常有害的,因为它既证明学生尚未形成新的语言习惯,同时还有形成坏的语言习惯的危险,所以应该尽力杜绝。

对比分析的目的就是为了找出两种语言中的不同之处,防止错误的产生(参见本节中的对比分析和偏误分析部分)。

(二)语言共性论(The Universal Hypothesis)语言共性论源于语言学中对语言共性的研究。

自然语言中存在着共性,这一点业已取得共识,但对其研究的方法却有不同。

其中最具代表性的研究方法有两种:一是通过对某一语言进行深入细致的研究来揭示语言的共性,这种方法的代表人物是美国语言学家乔姆斯基;二是通过比较分析不同语系中的不同语言来发现语言中的共性,美国语言学家格林伯格是用这种方法研究语言共性的代表人物。

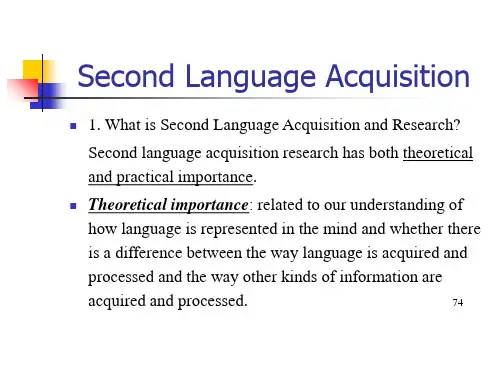

Second Language Acqu isition /SLA第二语言习得(简称二语习得),通常指母语习得之后的任何其他语言学习。

人们从社会、心理、语言学等角度去研究它。

第二语言习得研究作为一个独立学科,大概形成于二十世纪60年代末70年代初,已有35年的历史。

它对学习者的第二语言特征及其发展变化、学习者学习第二外语时所具有的共同特征和个别差异进行描写,并分析影响二语习得的内部因素和外部因素。

与其他社会科学相比,二语习得研究是个新领域,大都借用母语研究、教育学研究或其他相关学科的方法。

概括地说,这一领域的研究是为了系统地探讨二语习得的本质和习得的过程,其主要目标是:描述学习者如何获得第二语言以及解释为什么学习者能够获得第二语言。

到目前为止,二语习得的研究范围远比20世纪七八十年代广,涉及语言学、心理学、心理语言学、语用学,社会语言学等众多方面。

早期的第二语言习得理论是教学法的附庸,为服务提高教学质量而存在,1967年Larry Selinke r在《语言迁移》这本专著第一次提出中介语理论,第二语言习得理论从此有了自己的研究领域而开始成为一门独立的学科。

现时的第二语言习得研究涉及三大领域,即中介语研究,学习者内部因素研究和学习者外部因素研究。

1994年美国费城Temple 大学教育学院二语英语教学教授Rod Ellis撰写巨著《第二语言习得研究》,成为该领域的经典教科书。

该书共分七个部分。

第一部分勾画了整本书的概念框架。

第二部分总结了有关学习者语言本质的主要理论,包括学习者错误,发展模式,语言变项和语用特征。

第三部分从外部因素解释第二语言的习得,主要阐述社会因素和输入/交互的作用。

第四部分从内部因素解释第二语言的习得,包括语言迁移、认知论解释和语言普遍性。

第五部分将讨论的重点从学习转移到学习者,论述了第二语言习得的个体差异和学习策略。

第六部分是关于课堂英语教学的论述,讨论了课堂交互和正规教学的有关理论。

外语学习的真实方法及误区分析(漏屋)一、理论篇克氏理论:“二语习得”概要12岁以下的儿童到了国外环境,无论基础,只需要大约一年的时间,每天几小时,外语就讲得非常流利了,和当地人几乎一样好,没有一点口音。

其实掌握母语也只用了这么长的时间。

研究表明,儿童是“习得(acquisition)”外语,获得过程是:猜测> 形成条件反射> 建立语言区> 实现语言思维。

成人是“学得(learning)”外语,过程是:记忆> 记忆区> 知识。

克拉申(Stephen.D.krashen)认为:语言的掌握,无论是第一语言还是第二语言,都是在“可理解的”真实语句发生(即我们前面探讨的有效的声音,也就是可以懂意思的外语)下实现的;都是在放松的不反感的条件下接受的;它不需要“有意识地”学习,训练和使用语法知识;它不能一夜速成,开始时会比较慢,说的能力比听的能力实现得晚。

所以最好的方法就是针对以上语言实现的特点来设计的。

他的理论由以下五大支柱组成,被他称为五个“假说”。

五个假说不分先后,分量不同,下面一一说明:1.“习得-学得”差异假设(The Acquisition-Learning Hypothesis)成人是通过两条截然不同的途径逐步掌握第二语言能力的。

第一条途径是“语言习得”,这一过程类似于儿童母语能力发展的过程,是一种无意识地、自然而然地学习第二语言的过程。

第二条途径是“语言学习”,即通过听教师讲解语言现象和语法规则,并辅之以有意识的练习、记忆等活动,达到对所学语言的了解和对其语法概念的“掌握”。

习得的结果是潜意识的语言能力;而学得的结果是对语言结构有意识的掌握。

该假设认为,成年人并未失去儿童学语言的能力。

克拉申进一步指出,如果给予非常理想的条件,成人掌握语言的能力还要比儿童强些。

而别人在旁帮你纠正错误,对你的语言掌握是没有什么帮助的。

2. 自然顺序假设(The Natural Order Hypothesis)这一假设认为,无论儿童或成人,语法结构的习得实际上是按可以预测的一定顺序进行的。

第二语言习得主要理论和假说一、对比分析假说(行为主义:刺激—反应—强化形成习惯)代表:拉多定义:第一语言习惯迁移问题。

两种语言结构特征相同之处产生正迁移,两种语言的差异导致负迁移。

负迁移造成第二语言习得的困难和学生的错误。

主张:第二语言习得的主要障碍来自第一语言的干扰,需要通过对比两种语言结构的异同来预测第二语言习得的难点和错误,以便在教学中采用强化手段突出重点和难点,克服母语的干扰并建立新的习惯。

影响:积极:听说法和是视听法,特别是句型替换练习的理论基础。

消极:根本缺陷——否认学习者的认知过程,忽视人的能动性和创造力。

二、中介语假说代表:塞林克基础:普遍语法理论和先天论的母语习得理论定义:中介语是指在第二语言习得过程中,学习者通过一定的学习策略,在目的语输入的基础上所形成的介于第一语言和目的语之间、随着学习进展向目的语逐渐过渡的动态的语言系统。

特点:1.中介语在其发展的任何一个阶段都是介于第一语言和目的语之间的独特的语言系统。

2.中介语是一个不断变化的动态语言系统3.中介语是由于学习者对目的语规律尚未完全掌握,所做的不全面的归纳与推论。

4.中介语的偏误有反复性5.中介语的偏误有顽固性。

在语音上易产生“僵化”或“化石化”现象。

意义:是探索第二语言习得者在习得过程中的语言系统和习得规律的假说。

把第二语言获得看做是一个逐渐积累完善的连续的过程,而且看做是学习者不断通过假设—验证主动发现规律、调整修订所获得的规律,对原有知识结构进行重组并逐渐创建目的语系统的过程。

三、内在大纲和习得顺序假说代表:科德《学习者言语错误的重要意义》反映内在大纲偏误定义:第二语言学习者在语言习得过程中有其自己的内在大纲,而学习者的种种偏误正是这种内在大纲的反映。

第二语言习得是按其内在大纲所规定的程序对输入的信息进行处理。

内在大纲实际上是人类掌握语言的客观的、普遍的规律,学习者不是被动地服从教师的教学安排、接受所教的语言知识,而是有其自身的规律和顺序。