3-1.膜分离

- 格式:ppt

- 大小:9.58 MB

- 文档页数:118

三并联滤芯工作原理三并联滤芯是一种常用的过滤器,它由三个不同材质的滤芯组成,可以有效地去除水中的杂质和异味,保障家庭用水安全。

下面就来详细介绍一下三并联滤芯的工作原理。

1. 预过滤层三并联滤芯的第一层是预过滤层,通常由高效率PP棉或陶瓷材料制成。

这一层主要起到拦截大颗粒悬浮物和泥沙等杂质的作用。

当水通过预过滤层时,较大的颗粒杂质会被截留在这一层中,从而减少后面两个滤芯的负担。

2. 吸附层三并联滤芯的第二层是吸附层,通常采用活性炭、KDF等吸附剂制成。

这一层主要起到去除异味、氯、有机物等污染物质的作用。

当水通过吸附层时,污染物质会被吸附在吸附剂表面,从而达到净化水质的目的。

3. 膜分离层三并联滤芯的第三层是膜分离层,通常采用超滤膜、RO膜等材料制成。

这一层主要起到去除微生物、重金属等有害物质的作用。

当水通过膜分离层时,微生物、重金属等有害物质会被截留在膜表面,从而达到净化水质的目的。

三并联滤芯的工作原理可以总结为:预过滤层拦截大颗粒悬浮物和泥沙等杂质;吸附层去除异味、氯、有机物等污染物质;膜分离层去除微生物、重金属等有害物质。

三个滤芯相互协作,共同完成对水质的净化工作。

需要注意的是,三并联滤芯在使用过程中需要定期更换,一般建议每6个月更换一次。

同时,在更换滤芯时要注意先关闭进水阀门,并排放掉内部残留水后再进行更换操作。

这样可以避免残留污染物质影响下一次使用效果。

以上就是三并联滤芯的详细工作原理介绍,希望对大家了解家庭用水过滤器有所帮助。

实验三膜分离实验装置一、实验目的1.了解超滤膜分离的主要工艺设计参数。

2.了解液相膜分离技术的特点。

3.训练并掌握超滤膜分离的实验操作技术。

4.熟悉浓差极化、截流率、膜通量、膜污染等概念。

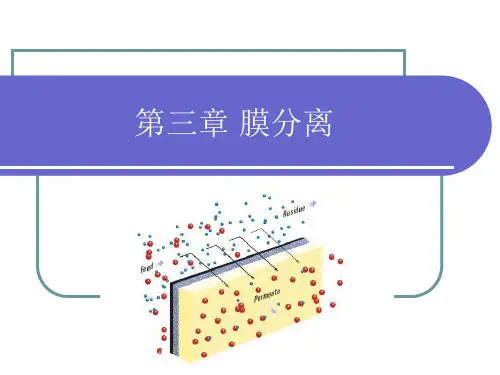

二、实验原理膜分离是近数十年发展起来的一种新型分离技术。

常规的膜分离是采用天然或人工合成的选择性透过膜作为分离介质,在浓度差、压力差或电位差等推动力的作用下,使原料中的溶质或溶剂选择性地透过膜而进行分离、分级、提纯或富集。

通常原料一侧称为膜上游,透过一侧称为膜下游。

膜分离法可以用于液- 固(液体中的超细微粒)分离、液-液分离、气-气分离以及膜反应分离耦合和集成分离技术等方面。

其中液- 液分离包括水溶液体系、非水溶液体系、水溶胶体系以及含有微粒的液相体系的分离。

不同的膜分离过程所使用的膜不同,而相应的推动力也不同。

目前已经工业化的膜分离过程包括微滤(MF)、反渗透(RO)、纳滤(NF)、超滤(UF)、渗析(D)、电渗析(ED)、气体分离(GS)和渗透汽化(PV)等,而膜蒸馏(MD)、膜基萃取、膜基吸收、液膜、膜反应器和无机膜的应用等则是目前膜分离技术研究的热点。

膜分离技术具有操作方便、设备紧凑、工作环境安全、节约能量和化学试剂等优点,因此在20 世纪60 年代,膜分离方法自出现后不久就很快在海水淡化工程中得到大规模的商业应用。

目前除海水、苦咸水的大规模淡化以及纯水、超纯水的生产外,膜分离技术还在食品工业、医药工业、生物工程、石油、化学工业、环保工程等领域得到推广应用。

超虑膜分离基本原理是在压力差推动下, 利用膜孔的渗透和截留性质, 使得不同组分得 到分级或分离。

超虑膜分离的工作效率以膜通量和物料截流率为衡量指标,两者与膜结构、 体系性质以及操作条件等密切相关。

影响膜分离的主要因素有:R f 为膜污染阻力。

过滤时, 由于筛分作用, 料液中的部分大分子溶质会被膜截留, 溶剂及小分子溶质则能 自由的透过膜, 从而表现出超虑膜的选择性。

膜分离的三个要素全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:膜分离技术是一种高效的分离方法,广泛应用于化工、制药、食品和环保等领域。

膜分离的三个要素是膜材料、操作条件和操作技术。

膜材料是膜分离技术的基础,膜的选择直接影响到膜分离的效果。

目前常用的膜材料包括聚酯、聚丙烯、聚碳酸酯、聚四氟乙烯等。

不同的膜材料具有不同的分离特性,适用于不同的分离应用。

理想的膜材料应具有高渗透率、高选择性、耐腐蚀性能和机械强度。

操作条件是影响膜分离效果的重要因素之一。

操作条件包括操作压力、操作温度、流速等。

适当的操作条件可以提高膜的分离效率,降低能耗。

在实际操作中,需要根据具体情况选择合适的操作条件,进行调控和优化。

操作技术是保证膜分离系统稳定运行的关键。

操作技术包括膜组件的装配、清洗、保养和更换等。

在日常运行中,需要定期清洗膜组件,避免膜污染和结垢,保持膜的性能和寿命。

对于不同的分离应用,还需要选择合适的操作技术,确保系统运行效果。

膜分离的三个要素相互作用,共同影响着膜分离的效果。

通过合理选择膜材料、控制好操作条件和运用有效的操作技术,可以提高膜分离系统的分离效率,降低能耗,实现资源的高效利用。

随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,膜分离技术将在各个领域发挥更大的作用,为人类社会的可持续发展做出积极贡献。

第二篇示例:膜分离是一种重要的分离技术,在化工、食品、医药等领域都有着广泛的应用。

在进行膜分离时,有三个关键的要素需要考虑,包括膜材料的选择、操作条件的控制以及系统设计的合理性。

膜材料的选择是膜分离过程中最关键的一个环节。

膜材料的选择直接影响到膜分离的效率和性能。

目前常用的膜材料包括聚醚砜、聚酯、聚碳酸酯等。

不同的膜材料具有不同的分离特性和适用范围,因此在选择膜材料时需要充分考虑被分离物质的性质和要求。

膜的孔径、孔隙度、表面特性等也会对分离效果产生重要影响。

操作条件的控制是膜分离过程中的另一个重要要素。

操作条件的控制包括温度、压力、流速等因素。

常用的膜分离方法

常用的膜分离方法包括以下六种:

1. 微滤(Microfiltration,简称MF):微滤是一种以机械筛网为基础的膜分离技术,其孔径大小为0.1-10微米。

微滤适用于去除悬浮物、细菌、真菌、酵母等微生物,同时也可以用于分离和浓缩溶液中的大分子物质。

2. 超滤(Ultrafiltration,简称UF):超滤是一种以半透膜为基础的膜分离技术,其孔径大小为0.001-0.01微米。

超滤适用于分离和浓缩溶液中的小分子物质,如水、氨基酸、葡萄糖等。

3. 纳滤(Nanofiltration,简称NF):纳滤是一种以半透膜为基础的膜分离技术,其孔径大小为0.001-0.01微米。

纳滤适用于分离和浓缩溶液中的小分子物质,如水、氨基酸、葡萄糖等。

4. 反渗透(Reverse Osmosis,简称RO):反渗透是一种以高压为推动力的膜分离技术,其孔径大小为0.0001-0.001微米。

反渗透适用于分离和浓缩溶液中的小分子物质,如水、氨基酸、葡萄糖等。

5. 正渗透(Forward Osmosis,简称FO):正渗透是一种以渗透压差为推动力的膜分离技术,其半透膜具有高渗透性能。

正渗透适用于分离和浓缩溶液中的小分子物质,如水、

氨基酸、葡萄糖等。

6. 膜渗析(Permeation):膜渗析是一种以半透膜为基础的膜分离技术,其孔径大小为0.0001-0.001微米。

膜渗析适用于分离和浓缩溶液中的小分子物质,如水、氨基酸、葡萄糖等。

污水处理工艺三个级别的处理1. 级别一:初级处理初级处理是指对污水进行最基本的处理,主要是通过物理和化学方法去除污水中的固体悬浮物和部分溶解物质。

1.1 污水预处理污水预处理是初级处理的第一步,主要目的是去除大颗粒的悬浮物和沉积物,以减轻后续处理工艺的负担。

预处理包括格栅和沉砂池,格栅用于拦截大颗粒的固体悬浮物,沉砂池则通过重力作用将较重的颗粒沉淀。

1.2 沉淀池沉淀池是初级处理的核心部分,通过静置让悬浮物沉淀到池底,形成污泥。

污泥可以通过机械设备或人工清除。

1.3 气浮池气浮池是一种常用的初级处理设备,通过注入气体产生微小气泡,使悬浮物上浮并形成浮渣,从而实现固体的分离。

气浮池适用于处理含有较多悬浮物的污水。

2. 级别二:中级处理中级处理是在初级处理的基础上进一步去除污水中的有机物质和营养物质,以减少对水体的污染。

2.1 活性污泥法活性污泥法是一种常用的中级处理工艺,通过在污水中加入活性污泥,利用微生物的生物降解作用去除有机物质。

活性污泥法包括曝气池、二沉池和回流污泥等单元。

2.2 厌氧消化厌氧消化是一种利用厌氧微生物降解有机物质的处理方法,适用于高浓度有机废水的处理。

在厌氧消化过程中产生的沼气可以用作能源。

2.3 植物湿地植物湿地是一种自然的中级处理方法,通过植物的吸收和微生物的降解作用去除有机物质和营养物质。

植物湿地适用于处理低浓度有机废水和农村污水。

3. 级别三:高级处理高级处理是在中级处理的基础上进一步去除污水中的微量有机物质和营养物质,以达到更高的处理效果。

3.1 活性炭吸附活性炭吸附是一种常用的高级处理方法,通过将污水通过活性炭床,利用活性炭对有机物质的吸附作用去除微量有机物质。

3.2 膜分离技术膜分离技术包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等,通过不同孔径的膜将污水中的溶质和悬浮物分离,达到高效去除微量有机物质和营养物质的目的。

3.3 紫外线消毒紫外线消毒是一种高级处理方法,通过紫外线照射破坏细菌、病毒和其他微生物的DNA结构,达到杀灭微生物的目的。

污水处理工艺三个级别的处理1. 污水处理工艺概述污水处理是指将废水中的有害物质去除或转化为无害物质的过程。

根据处理效果和技术难度的不同,污水处理工艺可以分为三个级别:一级处理、二级处理和三级处理。

每个级别的处理都有不同的工艺和设备,下面将详细介绍每个级别的处理工艺。

2. 一级处理工艺一级处理主要是通过物理方法去除废水中的固体悬浮物和沉积物,以及一部分可溶性有机物。

常用的一级处理工艺有:- 筛网:利用网孔大小的差异,将大颗粒的固体悬浮物截留在筛网上,常用于预处理。

- 沉砂池:通过重力作用,使沉积物沉淀到池底,再利用搅拌装置将混合液排出,常用于去除沙子和砂石。

- 沉淀池:利用沉降原理,将悬浮物沉降到池底,再利用搅拌装置将清水排出,常用于去除悬浮物。

- 浮选池:利用气泡的附着作用,使悬浮物浮起到池面,再利用刮泥机将浮渣刮除,常用于去除浮游生物和浮油。

3. 二级处理工艺二级处理主要是通过生物方法去除废水中的有机物和氮、磷等营养物质,使废水得到进一步的净化。

常用的二级处理工艺有:- 活性污泥法:将废水与活性污泥充分接触,通过微生物的降解作用将有机物转化为无害物质,常用于处理有机物浓度较高的废水。

- 厌氧消化法:将废水在无氧条件下与厌氧菌接触,通过厌氧菌的降解作用将有机物转化为甲烷等可再利用的气体,常用于处理含有高浓度有机物的废水。

- 填料法:利用填料提供的大量附着面积,使废水中的微生物生长并降解有机物,常用于处理有机物浓度较低的废水。

4. 三级处理工艺三级处理主要是通过物理、化学或高级生物方法去除废水中的微量有机物、重金属和难降解物质,使废水达到更高的净化要求。

常用的三级处理工艺有:- 活性炭吸附法:利用活性炭对废水中的有机物进行吸附,常用于去除微量有机物和异味物质。

- 氧化法:通过添加氧化剂,使废水中的难降解有机物转化为易降解的物质,常用于去除难降解有机物。

- 高级生物法:利用高级生物菌种对废水中的微量有机物进行降解,常用于去除微量有机物和难降解物质。

各种膜分离的膜

膜分离是一种通过膜将混合物分离成不同组分的技术。

以下是一些常见的膜分离膜:

1. 微滤膜(Microfiltration membrane):微滤膜通过筛选较大的颗粒和悬浮物来分离混合物。

它的孔径通常在0.1-10微米之间。

2. 超滤膜(Ultrafiltration membrane):超滤膜的孔径范围为0.001-0.1微米,可以分离分子量较大的物质,如蛋白质、多糖等。

3. 反渗透膜(Reverse Osmosis membrane):反渗透膜的孔径范围在0.0001-0.001微米之间,可以通过对溶液施加压力,将水和溶质分离。

4. 电渗析膜(Electrodialysis membrane):电渗析膜通过电场作用将离子从溶液中分离出来。

它可以在酸碱中和、盐类除去等领域应用。

5. 气体分离膜(Gas separation membrane):气体分离膜通过选择性透过性,将不同气体分离出来。

常见的应用包括气体分离、气体纯化等。

6. 渗透蒸发膜(Pervaporation membrane):渗透蒸发膜通过选择性透过性将溶剂分离出来。

这种膜常用于液体混合物的分离和浓缩。

这些膜分离膜在不同的领域和应用中发挥着重要的作用,例如水处理、饮料生产、制药、化工等。

膜分离技术分类膜分离技术在化工、生物、食品、医药等领域被广泛应用,其原理是利用膜对物质进行分离和浓缩。

根据不同的分离机制和应用领域,膜分离技术可以分为微滤、超滤、纳滤、反渗透和气体分离等几种主要类型。

微滤是一种通过膜孔的大小排除颗粒物质的分离技术,通常用于固液分离、除菌、澄清等领域。

微滤膜的孔径一般在0.1-10微米之间,可以有效地过滤掉悬浮固体颗粒、细菌、胞外聚合物等大分子物质,而较小的溶质和溶剂则可以通过膜孔。

微滤技术在饮用水处理、废水处理、食品加工等方面有着重要应用。

超滤是一种分子大小在1000-10000道尔顿之间的物质由膜排除的分离技术,主要用于蛋白质、色素、胶体等大分子的分离和富集。

超滤膜的孔径比微滤膜小,可以有效地分离悬浮物、蛋白质等大分子,而水分子和小分子物质则可以通过膜孔。

超滤技术在生物工程、医药制剂、乳制品加工等领域得到广泛应用。

纳滤是一种通过膜的孔径大小排除溶质的分离技术,通常用于分离蛋白质、有机物等中小分子物质。

纳滤膜的孔径在1-100纳米之间,可以有效地过滤掉大分子物质,而小分子物质和溶剂则可以通过膜孔。

纳滤技术在生物药品制备、饮料加工、废水处理等方面有着重要应用。

反渗透是一种通过膜对水和溶质进行分离的技术,主要用于海水淡化、废水处理、饮用水净化等领域。

反渗透膜的孔径在0.1-1纳米之间,可以有效地去除水中的离子、微生物、有机物等杂质,从而得到高纯度的水。

反渗透技术在工业生产和生活用水领域有着广泛的应用。

气体分离是一种利用多孔膜对气体分子的大小、形状、亲疏性等特性进行分离的技术,主要用于气体纯化、气体混合物的分离等领域。

气体分离膜的孔径通常在0.1-10纳米之间,可以选择性地透过不同大小、性质的气体分子,从而实现气体的分离和富集。

气体分离技术在石油化工、天然气净化、气体分离等方面有着重要应用。

膜分离技术根据不同的分离机制和应用领域可以分为微滤、超滤、纳滤、反渗透和气体分离等几种主要类型。

膜分离工艺《膜分离工艺》1. 膜分离工艺的“前世今生”1.1 膜分离工艺的起源其实啊,膜分离工艺的历史那可有些年头了。

它就像是一个从古老时代一步步走来,不断进化的“技术精灵”。

早在1748年,法国的科学家就发现水能自然地透过猪的膀胱膜,进入到酒精溶液中,从而使酒精被稀释。

这就像是一扇小窗,水发现了这扇小窗可以通往另一边,就偷偷地溜过去了。

这就是膜分离现象最初被发现的样子,很神奇吧?不过当时的人们可没意识到这会发展成一项伟大的工艺。

1.2 膜分离工艺的发展历程随着时间的推移,人们开始慢慢重视起这个现象。

在19世纪中叶,科学家们就开始尝试用一些简单的膜进行一些初步的分离实验。

就好比是我们小时候玩的那种简单的筛选游戏,用一个有小孔的筛子把大颗粒和小颗粒分开。

只不过膜分离的“筛子”更加神奇,能筛选的东西可不止是大小这么简单。

到了20世纪中叶,随着高分子材料技术的发展,各种性能优良的膜材料不断涌现出来。

这就像是给膜分离工艺注入了强大的动力,让它能够飞速发展。

例如,出现了可以高效过滤海水,把盐分和淡水分开的膜,这对那些水资源匮乏的地区来说,简直就是救命的稻草。

2. 膜分离工艺的制作过程2.1 膜材料的选择膜分离工艺的核心当然是膜材料啦。

这就好比盖房子要选好的砖头一样重要。

膜材料有很多种,比如说有机高分子材料,像聚乙烯、聚丙烯这些,它们就像是一群性格温和的小助手,容易加工成型,成本也比较低。

还有无机材料的膜,比如陶瓷膜,这就像是一群坚韧的小战士,耐高温、耐腐蚀。

在选择膜材料的时候啊,得根据具体的分离需求来决定。

如果是要处理一些温和环境下的普通溶液,那有机高分子膜可能就够用了;但要是处理高温、强酸强碱的溶液,陶瓷膜这样的无机材料膜就更靠谱了。

2.2 膜的制备方法膜的制备方法也是多种多样的。

其中一种常见的方法叫相转化法。

说白了就是把膜材料溶解在一种溶剂里,然后通过一些特殊的手段,比如改变温度或者加入另一种非溶剂,让膜材料从溶液中析出来,形成膜的结构。

膜分离实验一.实验目的1.了解膜的结构和影响膜分离效果的因素,包括膜材质、压力和流量等。

2.了解膜分离的主要工艺参数,掌握膜组件性能的表征方法。

3. 了解和熟悉超滤膜分离的工艺过程。

二.基本原理膜分离技术是最近几十年迅速发展起来的一类新型分离技术。

膜分离是以对组分具有选择性透过功能的人工合成的或天然的高分子薄膜(或无机膜)为分离介质,通过在膜两侧施加(或存在)一种或多种推动力,使原料中的某组分选择性地优先透过膜,从而达到混合物的分离,并实现产物的提取、浓缩、纯化等目的的一种新型分离过程。

其推动力可以为压力差(也称跨膜压差)、浓度差、电位差、温度差等。

膜分离过程有多种,不同的过程所采用的膜及施加的推动力不同,通常称进料液流侧为膜上游、透过液流侧为膜下游。

微滤(mf)、超滤(uf)、纳滤(nf)与反渗透(ro)都是以压力差为推动力的膜分离过程,当膜两侧施加一定的压差时,可使一部分溶剂及小于膜孔径的组分透过膜,而微粒、大分子、盐等被膜截留下来,从而达到分离的目的。

四个过程的主要区别在于被分离物粒子或分子的大小和所采用膜的结构与性能。

微滤膜的孔径范围为0.05~10μm,所施加的压力差为0.015~0.2mpa;超滤分离的组分是大分子或直径不大于0.1μm的微粒,其压差范围约为0.1~0.5mpa;反渗透常被用于截留溶液中的盐或其他小分子物质,所施加的压差与溶液中溶质的相对分子质量及浓度有关,通常的压差在2mpa左右,也有高达10mpa的;介于反渗透与超滤之间的为纳滤过程,膜的脱盐率及操作压力通常比反渗透低,一般用于分离溶液中相对分子质量为几百至几千的物质。

2.1微滤与超滤微滤过程中,被膜所截留的通常是颗粒性杂质,可将沉积在膜表明上的颗粒层视为滤饼层,则其实质与常规过滤过程近似。

本实验中,以含颗粒的混浊液或悬浮液,经压差推动通过微滤膜组件,改变不同的料液流量,观察透过液测清液情况。

对于超滤,筛分理论被广泛用来分析其分离机理。