25《老子》四章

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:3

《老子》四章原文翻译道德经是春秋时期老子的哲学作品,值得我们去学习。

这是整理的《老子》四章原文翻译,欢迎大家前来查阅。

[原文]道冲①,而用之有弗盈也②。

渊呵③!似万物之宗④。

锉其兑⑤,解其纷⑥,和其光⑦,同其尘⑧。

湛呵⑨!似或存⑩。

吾不知其谁之子,象帝之先⑾。

[译文]大“道”空虚开形,但它的作用又是无穷无尽。

深远啊!它好象万物的祖宗。

消磨它的锋锐,消除它的纷扰,调和它的光辉,混同于尘垢。

隐没不见啊,又好象实际存在。

我不知道它是谁的后代,似乎是天帝的祖先。

[解释]①冲:通盅(chong),器物虚空,比方空虚。

②有弗盈:有,通又。

盈:满,引申为尽。

③渊:深远。

呵(a):语助词,表示停顿。

④宗:祖宗,祖先。

⑤锉其兑:锉(cuo):消磨,折去。

兑(rui):通锐,锐利、锐利。

锉其锐:消磨掉它的锐气。

⑥解其纷:消解掉它的纠纷。

⑦和其光:调和隐蔽它的光芒。

⑧同其尘:把自己混同于尘俗。

以上四个“其”字,都是说的道本身的属性。

⑨湛(zhan):沉没,引申为隐约的意思。

段玉裁在《说文解字注》中说,古书中“浮沉”的“沉”多写作“湛”。

“湛”、“沉”古代读音相同。

这里用来形容“道”隐没于冥暗之中,不见形迹。

⑩似或存:似乎存在。

连同上文“湛呵”,形容“道”若无若存。

参见第十四章“无状之状,无物之象,是谓惚恍”等句,理解其意。

⑾象:似。

[评析]在本章里,老子通过形容和比方,给“道”具体作以描述。

原来老子认为“道”是不可以名状的,实际上“道可道,非常道”就是“道”的一种写状,这里又接着描写“道”的形象。

老子说,道是空虚无形的,但它所能发挥的作用却是无法限量的,是无穷无尽而且永远不会枯竭。

它是万事万物的宗主,支配着一切事物,是宇宙天地存在和进展变化必须依赖的力量。

在这里,老子自问:“道”是从哪里产生出来的呢?他没有作出正面回答,而是说它存在于天帝现相之前。

既然在天帝产生以前,那么天帝也就无疑是由“道”产生出来的。

由此,讨论者们得出结论,认为老子确实提出了无神论的思想。

【导语】《道德经》,春秋时期⽼⼦(李⽿)的哲学作品,⼜称《道德真经》、《⽼⼦》、《五千⾔》、《⽼⼦五千⽂》,是中国古代先秦诸⼦分家前的⼀部著作,是道家哲学思想的重要来源。

以下是©⽆忧考⽹为⼤家整理的内容,欢迎阅读参考。

1.部编版⾼⼆上册语⽂第五课《<⽼⼦>四章》课⽂原⽂ 第⼗⼀章 三⼗辐共⼀毂,当其⽆,有车之⽤。

埏埴以为器,当其⽆,有器之⽤。

凿户牖以为室,当其⽆,有室之⽤。

故有之以为利,⽆之以为⽤。

第⼆⼗四章 企者不⽴,跨者不⾏。

⾃见者不明,⾃是者不彰,⾃伐者⽆功,⾃矜者不长。

其在道也,⽈“余⾷赘⾏,物或恶之。

”固有道者不处。

第三⼗三章 知⼈者智,⾃知者明。

胜⼈者有⼒,⾃胜者强。

知⾜者富,强⾏者有志,不失其所者久,死⽽不亡者寿。

第六⼗四章 其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。

为之于未有,治之于未乱。

合抱之⽊,⽣于毫末;九层之台,起于累⼟;千⾥之⾏,始于⾜下。

为者败之,执者失之。

是以圣⼈⽆为故⽆败,⽆执故⽆失。

民之从事,常于⼏成⽽败之。

慎终如始,则⽆败事。

是以圣⼈欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众⼈之所过,以辅万物之⾃然⽽不敢为。

2.部编版⾼⼆上册语⽂第五课《<⽼⼦>四章》教案 教学⽬标 语⾔建构与运⽤:掌握⽂中的重要实词、虚词和特殊句式等⽂⾔基础知识。

思维发展与提升:善于汲取世俗经验论说道理的写作⽅法;鉴赏《庄⼦》借助寓⾔增强说理的趣味性的写作⽅法。

审美鉴赏与创造:对⽂中道家⽂化的审美鉴赏与创造。

⽂化传承与理解体会:理解并继承道家思想中的优秀之处。

教学重点:掌握⽂中的重要实词、虚词和特殊句式等⽂⾔基础知识。

教学难点:掌握说理⽅法。

教学⽅法:研读法、探究法、讨论法。

教学要点:师⽣共同研读《〈⽼⼦〉四章》。

教学过程: ⼀、引疑设问明⽼⼦ 1.导⼊ ⽩岩松说:“中国⼈不做⽆⽤的事。

然⽽什么是⽆⽤的事?什么是有⽤的事?”今天我们就来⼀起学习《〈⽼⼦〉四章》,了解⽼⼦是如何论述“有”与“⽆”的。

二十五、《老子》四章【学习要点提示】1。

了解老子的哲学思想及其影响。

2.体会课文中所蕴含的朴素的辩证法思想。

3。

结合本文掌握先秦文章词句解读的基本方法.【作品背景介绍】1、老子其人其书老子是中国古代的哲学家、思想家,道家学派的创始人。

后世道教将他尊奉为祖师。

太上老君是道教对老子的尊称。

老子思想不仅对中国影响深远,在世界上的影响也很广泛。

老子的《道德经》一书,是开中国古代哲学思想先河的哲理诗,是人类生命活力的颂歌,是中国这一智慧巨人对宇宙、人生、社会、政治、军事认知的哲学格言,是中国文化的大宝藏,是中国思想史上一次灿烂的日出.五千精妙,博大精深,从宇宙到人生,从物质到精神,从社会到政治,无数个层面上的东西都囊括其中,布列得井井有序。

他的思想似乎高悬太空,实则立足人世,他貌似虚静,却满溢爱之情;他倡“无为",结果是“无不为”;他言守静,实则“制动”;他甘“居后",反而“占先”;无为清静其外,有为积极其内。

《道德经》充满智慧之爱,闪烁智慧之美.2、学习和研究《老子》的意义老子的《道德经》(《老子》),是我国传统文化的重要源头,是中国思想史上一座名垂千古的丰碑,是源远流长的中华民族之民族精神的重要组成部分。

二千多年来,它深刻地影响着一代又一代中华儿女的思想和社会生活.全面地把握这一光辉著作的思想内涵,是深刻理解中华文化源流和民族精神的关键之一。

站在时代的高度,以宏观视野和战略眼光重新反思和研究考证《道德经》及老子的哲学思想,对于全面正确地把握它的思想内涵,对于在全球化条件下重建中华文化,显扬其本真主义和价值,具有重要的理论和实践意义。

3、先秦文章词句解读的基本方法先秦时期的文章,通假现象较为普遍,词不达意问题也比较突出,因此,解读先秦时期的文章要根据语言环境、结合上下文意思来解,切不可望文生义和凭空臆断。

【相关网址链接】《老子》(道德经)老子网老子文化论坛老子传奇【作家作品汇评】1。

《老子》四章原文及翻译《老子》四章1、三十辐共一毂,当其无,有车之用。

埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

(第十一章)译文:三十根辐条,聚集到车毂上,在车毂中间是空的时,才有车的作用。

揉和陶土做成器皿,只有器具中间是空的,才有器皿的作用。

开凿门窗建造屋室,当中门窗四壁中间是空的,才有屋室的作用。

所以,“有”车子、器皿、房屋等是一种便利,但恰恰是“无”使它发挥了作用。

2、企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰。

自伐者无功,自矜者不长。

其在道也,曰余食赘行。

物或恶之,故有道者不处也。

(第二十四章)译文:踮起脚尖,人不能久立,迈大步走的人走不远,偏执己见的人不能明察,自以为是的人不能明辨是非,自我夸耀的人不能成就大功,自高自大的人反而得不到敬重。

(“自见”“自是”“自我”“自矜”等行为)用道的观点来看,叫做剩饭、赘瘤,人们厌恶这些东西,所以有道的人绝不这样做。

3、知人者智,自知者明。

胜人者有力,自胜者强。

知足者富,强行者有志,不失其所者久,死而不亡者寿。

(第三十三章)译文:能了解别人的人智慧,能了解自己的人圣明。

能战胜别人的人有力气,能战胜自己的人刚强。

知道满足的人就是富有人,强劲奋进的人有意志。

不丧失立身之地的人能够长久,有道之人身死而道长存,这就是寿。

4、其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。

为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

为者败之,执者失之。

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

民之从事,常于几成而败之。

慎终如始,则无败事。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

(第六十四章)译文:事物安稳的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决;事物脆弱的时候容易分离,事物细小的时候容易散失。

要在还没有出现问题的时候解决问题,要在还没有陷入混乱的时候治理混乱。

《老子》四章:人类的行为

第四章是《道德经》中的关键章节之一,它从道德的角度探讨

了人类的行为和修养。

本章以简洁而深刻的方式表达了老子的观点,如下所述。

1. 利与害:老子认为,人类的行为应该追求利益最大化,同时

避免造成伤害。

他强调了相互依存和互助的原则,指出个人利益和

整体利益之间的平衡。

2. 自然与无为:老子强调了自然的力量和无为的概念。

他认为,人类应该顺应自然的规律,不要过分干涉和追求功名利禄。

通过无

为的修行,人可以获得内心的宁静和和谐。

3. 无私与无欲:老子主张无私和无欲的态度。

他认为,个人应

该超越私利,关注整体利益。

无欲的心境可以让人摆脱欲望的困扰,获得真正的自由和满足。

4. 谦逊与忍让:老子提倡谦逊和忍让的品质。

他认为,人类应该尊重他人,不争夺权力和地位。

通过谦逊与忍让,人可以建立和谐的人际关系,实现社会的稳定和和平。

总而言之,第四章揭示了老子对人类行为的道德思考。

它强调了利益最大化、顺应自然、无私无欲、谦逊忍让的原则。

这些思想影响着人们的行为和修养,引导人们追求道德的完善和个人的内在平衡。

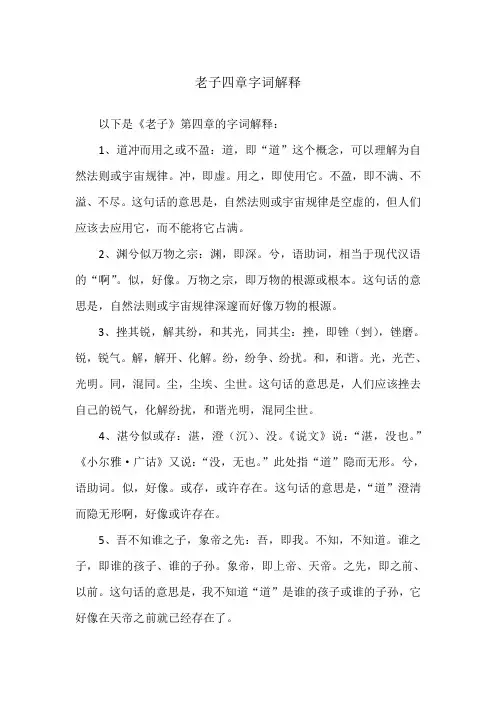

老子四章字词解释

以下是《老子》第四章的字词解释:

1、道冲而用之或不盈:道,即“道”这个概念,可以理解为自然法则或宇宙规律。

冲,即虚。

用之,即使用它。

不盈,即不满、不溢、不尽。

这句话的意思是,自然法则或宇宙规律是空虚的,但人们应该去应用它,而不能将它占满。

2、渊兮似万物之宗:渊,即深。

兮,语助词,相当于现代汉语的“啊”。

似,好像。

万物之宗,即万物的根源或根本。

这句话的意思是,自然法则或宇宙规律深邃而好像万物的根源。

3、挫其锐,解其纷,和其光,同其尘:挫,即锉(剉),锉磨。

锐,锐气。

解,解开、化解。

纷,纷争、纷扰。

和,和谐。

光,光芒、光明。

同,混同。

尘,尘埃、尘世。

这句话的意思是,人们应该挫去自己的锐气,化解纷扰,和谐光明,混同尘世。

4、湛兮似或存:湛,澄(沉)、没。

《说文》说:“湛,没也。

”《小尔雅·广诂》又说:“没,无也。

”此处指“道”隐而无形。

兮,语助词。

似,好像。

或存,或许存在。

这句话的意思是,“道”澄清而隐无形啊,好像或许存在。

5、吾不知谁之子,象帝之先:吾,即我。

不知,不知道。

谁之子,即谁的孩子、谁的子孙。

象帝,即上帝、天帝。

之先,即之前、以前。

这句话的意思是,我不知道“道”是谁的孩子或谁的子孙,它好像在天帝之前就已经存在了。

原文《老子四章》老子〔先秦〕三十辐共一毂,当其无,有车之用。

埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

(第十一章)企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。

其在道也,曰余食赘行,物或恶之。

故有道者不处。

(第二十四章)知人者智,自知者明。

胜人者有力,自胜者强。

知足者富,强行者有志。

不失其所者久,死而不亡者寿。

(第三十三章)其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。

为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

为者败之,执者失之。

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

民之从事,常于几成而败之。

慎终如始,则无败事。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过。

以辅万物之自然而不敢为。

(第六十四章)译文三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中,有了车毂中空的地方,才有车的作用。

揉和陶土做成器皿,有了器具中空的地方,才有器皿的作用。

开凿门窗建造房屋,有了门窗四壁内的空虚部分,才有房屋的作用。

所以,“有”给人便利,“无”发挥了它的作用。

踮起脚后跟的人站不牢,跨步行走的人走不远,(就好像)自逞己见的人反而不能明理,自以为是的人则是非不明,自我炫耀功劳的人反而不能成就大功,自尊自大的人反而得不到敬重。

从“道”的角度来看,(以上的行为)就是吃剩下的食物或身体上的肉瘤,人们往往厌恶这些。

所以有道的人是绝不会这样做的。

了解别人的人聪明,了解自己的人圣明。

战胜别人的人有力量,战胜自己的人刚强。

知道满足的人就是富人,坚定不移、竭力实行的人有意志。

不丧失立身之本的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

安定的局面容易保持和维护,尚未显出迹象的事物容易图谋;脆弱的事物容易消解;细微的事物容易散失。

做事情要在它尚未发生以前就处理妥当;治理国政,要在祸乱产生以前就早做准备。

合抱的大树,生长于细小的根芽;九层的高台,是由一筐筐的泥土垒起来的;千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。

高中语文《老子》四章原文及翻译

第一章:

道可道,非常道。

名可名,非常名。

无名,天地之始,有名,万物之母。

翻译:

道可以言说,却不是普通的道;名可以称呼,也不是常见的名字。

没

有名字的时候,是天地开创的起点;有了名字,是营造万物的母亲。

第二章:

天下皆知美之为美,斯惡已;皆知善之为善,斯不善已。

翻译:

天下人都知道美丽是美丽,是有害的;大家都明白善良是善良,是不

好的。

第三章:

挫其锐,解其纷,和其光,同其塵,是谓“无为”。

翻译:

要把锐利的东西磨慢,复杂的纠缠解开,把辉煌的光芒与灰尘相等,

这就是所谓的“无为”。

第四章:

吾南有丹田,结约多年,中无仁义,强淫盗夺;有时得以自救而利之,有时失之于桑榆:今且为之,毋责于非分。

翻译:

我有一个丹田,契约订购了很多年,里面没有仁慈,只有强行侵占抢夺;有时候我能自救,从这里获利,有时候可能也会失去收获,被桑榆拿走:然而我仍不责怪他们,因为他们没有过错。

二十五、《老子》四章

【学习要点提示】

1.了解老子的哲学思想及其影响。

2.体会课文中所蕴含的朴素的辩证法思想。

3.结合本文掌握先秦文章词句解读的基本方法。

【作品背景介绍】

1、老子其人其书老子是中国古代的哲学家、思想家,道家学派的创始人。

后世道教将他尊奉为祖师。

太上老君是道教对老子的尊称。

老子思想不仅对中国影响深远,在世界上的影响也很广泛。

老子的《道德经》一书,是开中国古代哲学思想先河的哲理诗,是人类生命活力的颂歌,是中国这一智慧巨人对宇宙、人生、社会、政治、军事认知的哲学格言,是中国文化的大宝藏,是中国思想史上一次灿烂的日出。

五千精妙,博大精深,从宇宙到人生,从物质到精神,从社会到政治,无数个层面上的东西都囊括其中,布列得井井有序。

他的思想似乎高悬太空,实则立足人世,他貌似虚静,却满溢爱之情;他倡“无为”,结果是“无不为”;他言守静,实则“制动”;他甘“居后”,反而“占先”;无为清静其外,有为积极其内。

《道德经》充满智慧之爱,闪烁智慧之美。

2、学习和研究《老子》的意义老子的《道德经》(《老子》),是我国传统文化的重要源头,是中国思想史上一座名垂千古的丰碑,是源远流长的中华民族之民族精神的重要组成部分。

二千多年来,它深刻地影响着一代又一代中华儿女的思想和社会生活。

全面地把握这一光辉著作的思想内涵,是深刻理解中华文化源流和民族精神的关键之一。

站在时代的高度,以宏观视野和战略眼光重新反思和研究考证《道德经》及老子的哲学思想,对于全面正确地把握它的思想内涵,对于在全球化条件下重建中华文化,显扬其本真主义和价值,具有重要的理论和实践意义。

3、先秦文章词句解读的基本方法先秦时期的文章,通假现象较为普遍,词不达意问题也比较突出,因此,解读先秦时期的文章要根据语言环境、结合上下文意思来解,切不可望文生义和凭空臆断。

【相关网址链接】

《老子》(道德经)老子网老子文化论坛

老子传奇

【作家作品汇评】

1.隋·薛道衡《老子庙碑》

其辞简而要,其旨深而远。

飞龙成卦,未足比其精微;获麟绝笔,不通方其显晦。

2.陈鼓应《老子注译与评介》

常人所见只是事物的表相,看不见事物的里层。

老子以其丰富的生活经验所透出的智慧是,来观照现实世界中种种事象的活动。

他认为:一、事物常在对待关系中产生,我们必须对于事物的两端都能加以彻察。

二、我们必须从正面去透视负面的意义,对于负面意义的把握,更能显现出下面的内涵。

三、所谓正面与负面,并不是两种截然不同的东西,它们经常是一种依存的关系,甚至于经常是浮面现根底的关系。

常人对于事物的执取,往往急功近利,只贪图眼前的喜好。

老子则晓喻人们,要伸展视野,观赏枝叶的繁盛,同时也应注视根底的

牢固。

有结实的根,才能长出丰盛的叶来。

由于事物的这种依存关系,所以老子认为:在“曲”里面存在着“全”的道理;在“敝”里面存在着“新”的道理。

因而在“曲”和“全”、“枉”和“直”、“窪”和“盈”的两端中,把握了其中之底层的一面,自然可以得着显相的另一面。

常人总喜欢追逐事物的显相,芸芸众生莫不汲汲于求“全”求“盈”,或急急于张扬显溢,因而引起无数纷争。

求全之道,莫过于“不争”。

“不争”之道,在于“不自见”、“不自是”、“不自伐”、“不自矜”。

而本章开头所说的“曲”、“枉”、“窪”、“敝”,也都具有“不争”的内涵。

【思想内容概括】

关于老子的哲学思想,主要可以从以下两方面来把握:

1、作为哲学范畴的“道”

《老子》一书中经常提到“道”,“道”是老子思想的核心。

道有两个基本含义:①精神性的宇宙本体;②规律性。

作为精神性的宇宙本体,“道之为物,惟恍惟惚。

惚兮恍兮,其中有象。

恍兮惚兮,其中有物。

窈兮冥兮,其中有精,其中有真,其中有信。

”道看不见,摸不着,但却是实在存在着的。

道是空虚,却能够生育万物,“谷神不死,是谓玄牝。

玄牝之门,是谓天地根。

绵绵若存,用之不勤”,“道生一,一生二,二生三,三生万物。

万物负阴而抱阳,冲气以为和。

”道兼具“有”和“无”两种性质,“道可道,非常道;名可名,非常名。

无名,天地之始;有名,万物之母。

故常无欲以观其妙;常有欲以观其徼。

此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。

”没有世界万物之前,道就已经存在;通过道的作用,万物得以产生,而道继续发挥作用。

道又是规律性。

“反者道之动”。

“反”是道的总规律,包含对立转化和返本复初的含义。

“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

”“天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善已。

”“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。

”

老子的贡献:①在中国思想史上第一次提出作为哲学范畴的“道”。

老子以前的人提到的“道”只与政治和人生有关。

②完全否定了宗教宇宙观。

在老子的书中找不到任何关于鬼神的话。

2、“柔弱胜刚强”的人生哲学

老子在为人处世上,主张柔弱,反对刚强。

道的作用之所以无穷无尽,正因为它的柔弱空虚。

万物因为柔弱而充满活力,因为刚强而颓败。

“天下莫柔于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。

弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。

”老子还主张“处下”、“不争”、反对“为天下先”。

“夫唯不争,故无忧”,“不敢为天下先,故能成器长”。

但在人格修养上讲求谨严的态度,与庄子所说的胸襟宽广、舒畅自适的“真人”迥然不同。

老子甚至主张“绝学”、“弃智”,抛弃一切伦理道德。

“大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣。

”

【艺术特色举要】

作为先秦诸子散文的重要代表作之一,《老子》在艺术性方面独具特色。

首先,善用对比方法,辩证阐明事理。

其次,语言精炼而寓意深远,富有哲理性。

第三,文句骈散结合,用韵疏密相间,堪称古代的散文诗。

思考练习

一、认真研读课文,说说本文都体现了老子哪些哲学思想?

相互依存、互相转化、对立统一等哲学思想。

二、古代汉语中,“之”字有以下几种用法:

1.动词。

往,到……去。

2.指示代词。

这。

3.第三人称代词。

他、她、它。

4..助词。

①相当于“的”。

②用于主语和谓语之间,取消句子的独立性。

③在句中只起调节音节的作用,无实意。

请据此判断下列句子中“之”字的意义和用法。

1. 天下皆知美之为美。

4(3)

2. 是以圣人处无为之事,行不言之教。

4(1)

3.夫唯不争,故天下莫能与之争。

3

4.古之所谓“曲则全”者。

4(2)

三、翻译下列句子:

1.不自见,故明;不自是,故彰。

不善于自我表现,所以才更加地聪明;不自以为是,因此博得了好名声。

2.合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

双手合抱的参天大树,是从细小的幼苗长大的;九层高的巍峨楼台,是从堆积土块开始的;漫漫千里的行程,是从脚下起步的。